Saint-Martin-de-la-Porte

Saint-Martin-de-la-Porte est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Martin-de-la-Porte | |||||

.JPG.webp) Carrière de calcaire. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Savoie | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-de-Maurienne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Maurienne-Galibier | ||||

| Maire Mandat |

Guy Ratel 2020-2026 |

||||

| Code postal | 73140 | ||||

| Code commune | 73258 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Marteninches<bt>Saint-Martenins | ||||

| Population municipale |

679 hab. (2020 |

||||

| Densité | 35 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 45° 14′ 27″ nord, 6° 26′ 48″ est | ||||

| Altitude | Min. 655 m Max. 2 824 m |

||||

| Superficie | 19,25 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Unité urbaine | Saint-Julien-Mont-Denis (banlieue) |

||||

| Aire d'attraction | Saint-Jean-de-Maurienne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Modane | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

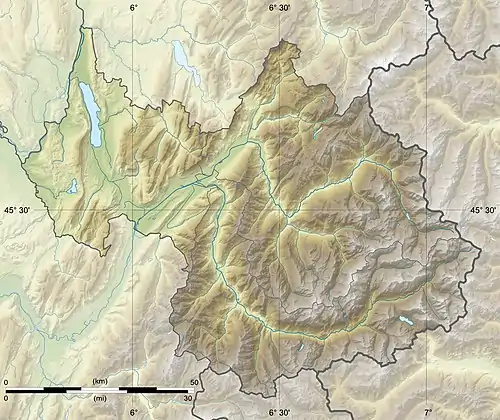

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Savoie

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | https://smlp.fr/ | ||||

Géographie

Situation

Le village de Saint-Martin-de-la-Porte s'étend sur une superficie de 1 925 hectares (19,25 km2), de 655 mètres à 2 824 mètres d'altitude.

Saint-Martin-de-la-Porte a pour communes limitrophes Montricher-Albanne, Saint-Michel-de-Maurienne et Valloire.

Le village est entouré de forts, de refuges et de sommets prisés par les touristes et les promeneurs, parmi lesquels :

- le fort du Télégraphe ;

- le col du Bonhomme ;

- la pointe de la Grande Childe ;

- le refuge de la Sausse Chalets ;

- le sommet de la Croix des Têtes.

Le bourg est installé sur le cône de déjection du ruisseau Saint-Bernard qui descend du col des Encombres au nord et se jette dans l'Arc après avoir franchi l'autoroute A43 et la route départementale 1006 par le biais d'un pont-rivière. Les autres hameaux de la commune sont La Porte, La Villette, Mollard Durand, Planchette, Chalengette, Charbutan ainsi que de nombreuses fermes et alpages.

Communes limitrophes

Saint-Martin de la Porte est limitrophe de Saint-Michel-de-Maurienne, Saint-Martin-de-Belleville, Valloire, Saint-Julien-Mont-Denis, Montricher-Albanne et Saint-Martin-d'Arc.

Voies de communication et transports

Dans le fond de la vallée, le long de l'Arc, la commune est traversée par l'autoroute A43, la route départementale 1006 et la ligne de Culoz à Modane (frontière). La route départementale 219 dessert les différents hameaux de la commune. Un chemin carrossable à accès réglementé permet de gagner la vallée des Belleville en Tarentaise par le col des Encombres.

L'un des accès de creusement du tunnel de base du Mont d'Ambin sur la future Liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin se trouve sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Saint-Martin-de-la-Porte est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3]. Elle appartient à l'unité urbaine de Saint-Julien-Mont-Denis, une agglomération intra-départementale regroupant 2 communes[4] et 2 297 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[5] - [6].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[7] - [8].

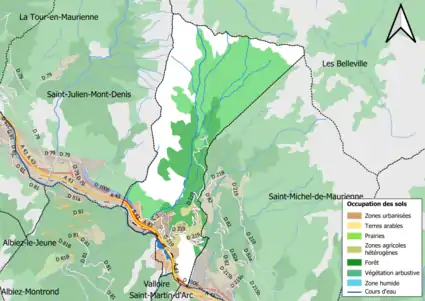

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (87 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (89,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (34,9 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (33,5 %), forêts (18,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (4,7 %), zones agricoles hétérogènes (4,4 %), zones urbanisées (2,1 %), mines, décharges et chantiers (1,4 %), eaux continentales[Note 3] (0,4 %)[9].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Toponymie

Saint-Martin-de-la-Porte est mentionnée, dans les documents médiévaux, sous les formes Parrochia Sancti Martini (vers 1100), Parrochia S. Martini (1200), Apus S. Martinum de Porta (1297), ecclesie S. Martini de Porta (1310) ou encore Curatus Sancti Martini de Porta (XIVe siècle)[10].

La commune porte le nom de son saint patron, Martin, évêque de Tours au IVe siècle[10]. Il est associé au nom Porte provenant d'un ancien village, qui était traversé par la voie romaine[10]. Il a été adjoint à la paroisse vers la fin du XIIIe siècle pour le distinguer des villages homonymes[10].

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Sin Martïn (graphie de Conflans) ou Sent-Martin(-la-Porta) (ORB)[11].

Politique et administration

Démographie

Ses habitants sont appelés les Saint-Marteninches et les Saint-Martenins[12].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[13]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[14].

En 2020, la commune comptait 679 habitants[Note 4], en diminution de 1,31 % par rapport à 2014 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

En 2005, 51,5 % d'hommes pour 48,5 % de femmes.

- La population masculine de 0 à 19 ans est de 21,6 %.

De 20 à 39 ans, elle compte 24,3 %.

La tranche d’âge de 40 à 59 ans est de 26,1 %.

La population des 59 ans et plus représente 28,0 % des villageois.

- La population féminine de 0 à 19 ans est de 16,9 %.

De 20 à 39 ans, elle compte 18,6 %.

La tranche d’âge des 40 à 59 ans est de 31,4 %.

La population des plus de 59 ans représente 33,1 % des villageois.

Économie

Industrie

C’est sur cette commune qu’a été créée la première usine de Maurienne exploitant les ressources hydroélectriques de la vallée : en 1890, les frères Bernard, de Creil, y fondaient l’usine d’aluminium auquel Tristan, le neveu des fondateurs, un temps directeur, donna le nom de Calypso, par dérision sans doute vu l’aspect sinistre du site. Cette localisation était commandée par celle de la centrale turbinant les eaux de la Valloirette, affluent de rive gauche de l’Arc. Sept ans plus tard, l’établissement était racheté par Alais Froges et Camargue (la future Pechiney). Le procédé d’électrolyse Héroult y a été substitué au procédé concurrent Hall vers 1914. Mais le site ne se prêtant pas à de grands développements fut abandonné en 1932 malgré une qualité exceptionnelle qui faisait de la marque Calypso une référence. L’établissement fut rouvert en 1956 pour le traitement de métaux de grande valeur. Du silicium extra-pur on passa par la suite à d’autres métaux spéciaux comme le béryllium et jusqu’à 110 emplois furent ainsi recréés vers 1960. Plus tard ce furent le tantale, le samarium… mais en quantités apparentant l’usine à un laboratoire, jusqu’à la fermeture définitive dans les années 1970[17].

Autre activité notoire : la carrière exploitant un gisement de calcaire redressé en lame verticale en rive gauche de la gorge de la Valloirette. Le front de taille s’élevait sur 250 mètres de hauteur entre les cotes 740 et 985. Ce mode de gisement à pendage vertical explique un type d’exploitation véritablement minier : l’abattage était opéré sur le front de carrière successivement sur cinq niveaux superposés à partir de puits verticaux intérieurs d’où partaient des galeries béantes sur le vide. Tous les deux mois environ à l’un de ces niveaux était projetée dans le vide une tranche de 5 mètres d’épaisseur, soit 35 000 tonnes. Toute circulation et toute vie étaient alors suspendues dans la vallée. Ce calcaire particulièrement pur était, pour partie, transformé en chaux sur place. Saint-Gobain, propriétaire de la carrière, trouvait là son approvisionnement pour son usine de carbure de calcium de Villarodin-Bourget. Au total, en 1971, 35 personnes étaient employées (jusqu’à 45 en haute conjoncture)[18].

À partir des années 2000, les travaux de reconnaissance puis de construction du tunnel de base du Mont d'Ambin, qui doit faire passer la liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin en 2030, débutent sur le territoire de la commune. L'entrée du tunnel est situé au Plan des Saussaz, dans la montagne en aval du hameau de la Porte. La base de vie du chantier et l'usine à voussoirs sont situées entre la montagne et la route départementale 1006. Un convoyeur à bande en part, longeant l'autoroute A43 jusqu'en aval du bourg, entre l'Arc et l'autoroute où est installée une gravière.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Tour du Mollaret[19] ;

- maison-forte de La Buffette[20] ;

- maison-forte de la Tour Carrée[21].

- Église Saint-Martin de Saint-Martin-de-la-Porte, style baroque[22].

Espaces verts et fleurissement

En 2014, la commune de Saint-Martin-de-la-Porte bénéficie du label « ville fleurie » avec « une fleur » attribuée par le Conseil national des villes et villages fleuris de France au concours des villes et villages fleuris[23].

Personnalités liées à la commune

- La famille de Luciane ou Mareschal-Luciane, qui possédait un château (voir Famille Mareschal)[24].

Voir aussi

Bibliographie

- Michèle Brocard, Maurice Messiez-Poche, Pierre Dompnier, Histoire des communes savoyardes : La Maurienne - Chamoux - La Rochette (vol. 3), Roanne, Éditions Horvath, , 558 p. (ISBN 978-2-7171-0289-5), p. 387-395. ([PDF] lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la Mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé, en , celle d'aire urbaine afin de permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Saint-Julien-Mont-Denis », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Adolphe Gros, Dictionnaire étymologique des noms de lieu de la Savoie, La Fontaine de Siloé (réimpr. 2004) (1re éd. 1935), 519 p. (ISBN 978-2-84206-268-2, lire en ligne), p. 504..

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 24Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- « Saint-Martin-de-la-Porte », sur le site de mutualisation des Archives départementales de la Savoie et de la Haute-Savoie - sabaudia.org (consulté en ), Ressources - Les communes.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Louis Chabert, Les Grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 127-128, 156.

- Louis Chabert, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 207-208.

- Georges Chapier, Châteaux Savoyards : Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne, Savoie propre, Genevois, La Découvrance, coll. « L'amateur Averti », , 410 p. (ISBN 978-2-84265-326-2), p. 159-160.

- Georges Chapier, Châteaux Savoyards : Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne, Savoie propre, Genevois, La Découvrance, coll. « L'amateur Averti = », , 410 p. (ISBN 978-2-84265-326-2), p. 160.

- Georges Chapier, Châteaux Savoyards : Faucigny, Chablais, Tarentaise, Maurienne, Savoie propre, Genevois, La Découvrance, coll. « L'amateur Averti », , 410 p. (ISBN 978-2-84265-326-2), p. 160-161.

- Dominique Peyre, En Maurienne : sur les chemins du Baroque, vol. 3, La Fontaine de Siloé, coll. « Les Patrimoines », , 190 p. (ISBN 978-2-84206-169-2, lire en ligne), p. 111-118.

- « Les villes et villages fleuris », sur le site officiel du « Concours des villes et villages fleuris » (consulté le ).

- Michelle Leroy, Geneviève de Montleau et Fondation pour l'action culturelle internationale en montagne, En Beaufortain et Val d'Arly : sur les chemins du Baroque, vol. 1, La Fontaine de Siloé, , 190 p. (ISBN 978-2-84206-108-1, lire en ligne), p. 112.