Liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin

La liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin, couramment appelée la Transalpine[1], est un projet de ligne de chemin de fer mixte voyageurs/fret à travers les Alpes, entre la France et l'Italie. Comme les nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes suisses, elle est destinée à la fois à accélérer les transports par trains de voyageurs et à transférer le trafic de fret de la route vers le rail.

| Liaison ferroviaire transalpine Lyon - Turin | ||

| Ligne de Lyon à Turin | ||

_donn%C3%A9es_libres_openstreetmap.jpg.webp) Carte de la ligne | ||

| Pays | ||

|---|---|---|

| Villes desservies | Lyon, Chambéry, Turin | |

| Historique | ||

| Mise en service | 2030 | |

| Électrification | 2030 | |

| Caractéristiques techniques | ||

| Longueur | 271 km | |

| Vitesse maximale commerciale |

220, 320 | |

| Écartement | standard (1,435 m) | |

| Électrification | 25 kV – 50 Hz | |

| Pente maximale | 10 ‰ | |

| Nombre de voies | Double voie |

|

| Signalisation | ERTMS niveau 2, KVB | |

| Trafic | ||

| Propriétaire | SNCF Réseau, Rete ferroviaria italiana | |

| Exploitant(s) | SNCF Réseau, Rete ferroviaria italiana | |

| Trafic | TGV ETR Fret |

|

Histoire

Le projet Lyon-Turin voit le jour dans les années 80 grâce au maire de Chambéry, Louis Besson, ancien ministre des Transports, président en alternance de la Commission intergouvernementale (CIG), chargée par les gouvernements français et italien de “piloter” le projet. À l'origine, on parle d’une ligne à grande vitesse pour les voyageurs, avec une gare, “Dauphiné-Savoie” desservant Grenoble et Chambéry. Le projet s’inscrit dans une dimension européenne avec une ligne à grande vitesse vers l’Italie prévoyant 19 millions de passagers. Le projet stagne dans les années 90[2].

En 1991 a lieu la Convention alpine, qui est un traité territorialisé de droit international public pour le développement durable des Alpes dont l'objectif est à la fois la sauvegarde de l'écosystème naturel et la promotion du développement de la chaîne alpine. Parmi les différentes thématiques, cette convention vise notamment à réduire les nuisances et les risques en matière de transport intra-alpin et transalpin. La même année voit la création du Comité pour la Transalpine (F) et du Comitato Transpadana (I) pour promouvoir la réalisation du Lyon - Turin. En 1994, lors d'un sommet européen des chefs d’État : la transalpine Lyon - Turin est retenue parmi les 14 projets prioritaires. En 1995, a lieu la création du GIP Transalpes, chargé des études préalables aux prises de décisions des deux États pour la réalisation du projet Lyon - Turin[3].

La période 1997-1999 est charnière quant aux évolutions du projet ferroviaire Lyon-Turin. Elle signe la prise en compte politique de la dimension fret et inaugure une vraie réflexion sur les connexions avec le réseau régional[4].

Le dramatique incendie du tunnel du Mont-Blanc qui survient le 24 mars 1999 provoque la mort de 39 personnes. Le trafic routier est alors reporté durant trois ans sur la route nationale de la vallée de la Maurienne, cette situation est vécue comme insupportable pour les Mauriennais qui voient alors 5 000 camions défiler chaque jour dans leurs communes. Le projet revient à l'ordre du jour. À cette époque, les études prévoient une augmentation du trafic routier sur cet axe, rendant inéluctable la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire pour transporter des marchandises[5].

Le 29 février 2001, les promoteurs du projet font valider le projet par un accord franco-italien, ratifié en 2002. Michel Rocard, qui préside ce jour-là un comité interministériel d'aménagement du territoire (CIAT), adopte le premier Schéma directeur des liaisons ferroviaires à grande vitesse. Le Lyon-Turin est l'un des 16 projets prioritaires retenus. Les véritables études sont enfin lancées. Malgré la baisse du trafic franco-italien des marchandises, les auteurs de l’accord inscrivent dès le premier article la saturation des axes ferroviaires et routiers existants comme condition essentielle. Ceux qui ne sont pas convaincus de la pertinence du projet sont mis en garde[6]. Celui qui ne croit pas au projet est souvent dénoncé comme n’ayant pas évalué le risque routier, ni pris en compte les désastres environnementaux face à ceux qui les avaient prévus[7].

En 2013, le projet de loi autorisant la réalisation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin est voté à l’Assemblée nationale. La France, l’Italie et l’Europe se partagent l’addition principale de la section transfrontalière entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse, estimée à près de 9 milliards d’euros (50 % pour l’Europe, 30 % pour l’Italie et 20 % pour la France), soit plus de 2 milliards d'euros pour la France. Mais le coût des nouvelles voies ferrées côté français est ignoré, il devrait dépasser les 12 milliards d’euros principalement à la charge de la France (entre Lyon et Saint-Jean-de-Maurienne)[8] - [9].

Une forte mobilisation contre le projet a eu lieu mi-juin 2023 en vallée de Maurienne, avec environ 2 000 membres forces de l'ordre et 4 000 manifestants[10].

Trois parties

Cette liaison est constituée en pratique de trois sections pour leurs réalisations et gestions (qui diffèrent de celles officielles de l'accord franco-italien du ) :

- la section française de 140 km entre l'agglomération lyonnaise et Saint-Jean-de-Maurienne (mais de Saint-Didier-de-la-Tour à Montmélian selon l'accord de 2012), comprenant une branche vers Chambéry, confiée à SNCF Réseau ;

- la section commune franco-italienne de 84,1 km entre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie (mais depuis Montmélian selon l'accord de 2012) et Chiusa di San Michele en Piémont, qui comprend la section transfrontalière du tunnel de base du Mont d'Ambin (ou du Mont-Cenis) de 57,5 km, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse/Bussoleno, confiée à Lyon Turin Ferroviaire LTF SAS, filiale commune de SNCF Réseau et RFI, puis à Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT SAS) qui l'a remplacée à partir du ;

- la section italienne de 46,7 km entre Chiusa di San Michele en val de Suse et l'agglomération turinoise en Italie, confiée à Rete ferroviaria italiana (RFI).

La longueur totale de lignes nouvelles de la liaison mixte Lyon-Turin est d'environ 271 km. Sur ce tracé, 185 km seront en France, soit un peu plus des deux tiers (68 %), dont 45 km dans le tunnel de base franco-italien, et 86 km en Italie (32 %), dont 12,5 km dans le tunnel de base. Mais la ligne voyageurs à grande vitesse intégrale (jusqu'à 220 km/h) sera de 10 km moins longue, soit d'environ 261 km[11], dont 175 km en France. En effet, à partir d'Avressieux et sur une longueur totale de 40,2 km, elle empruntera la ligne nouvelle sur 20,9 km, mais aussi la ligne existante qui sera ré-aménagée entre Chambéry et le sud de Montmélian sur 19,3 km[12] - [13] et non pas le nouveau tunnel de Chartreuse de 24,7 km, suivi de 4 km, soit 28,7 km au total, réservé au fret entre Avressieux et le nœud de Laissaud en combe de Savoie.

La nouvelle liaison voyageurs à grande vitesse permettra de relier Lyon à Turin en 1 h 45 contre environ 4 h actuellement, Paris à Milan en 4 h 2 contre 7 h 9 aujourd’hui, et Milan à Barcelone en 6 h 30 contre 12 h ; la ligne existante et les lignes adjacentes seront dédiées prioritairement au trafic régional TER, en accroissant la qualité de service[14].

Partie française

Le tracé de la partie française de la ligne[15], entre Colombier-Saugnieu/Grenay et Saint-Jean-de-Maurienne, a été officiellement porté à la connaissance du public le [16]. Le projet prévoit à terme de séparer les flux voyageurs et fret entre Lyon et la combe de Savoie.

La ligne voyageurs reliera la LGV Rhône-Alpes, depuis Colombier-Saugnieu via un raccordement au sud de la gare de Lyon-Saint-Exupéry, et les gares du centre de Lyon, à Chambéry, par une LGV nouvelle de 78 km, à une vitesse de 220 km/h. Celle-ci traversera les collines du Bas Dauphiné par 3 tunnels (de Bourgoin-Ruy sur 7,1 km, de Sainte Blandine sur 2,1 km (monotube) et de La-Bâtie-Montgascon sur 8,4 km), suivis par le tunnel de Dullin-L'Épine de 15,2 km débouchant sur la cluse de Chambéry. La ligne existante sera ensuite empruntée sur une vingtaine de kilomètres, pour atteindre le nœud de Laissaud au sud de Montmélian, où une ligne nouvelle de 36 km sera ensuite partagée avec le fret, de la combe de Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne, via un tunnel de 19,7 km, sous le massif de Belledonne, le tunnel des Cartières de 300 m (monotube) traversant la plaine du Canada et enfin celui du Glandon de 9,5 km, jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne puis l'Italie. Elle se raccordera aux lignes vers Annecy via Aix les Bains et vers Bourg Saint-Maurice via Albertville. Le gain de temps depuis Paris ou Lyon sera de près de 45 minutes vers Aix-les-Bains et Chambéry et de près d'une heure vers Annecy. Sans gain majeur de temps, la ligne pourrait également décharger de son trafic TGV la ligne Lyon - Grenoble, proche de la saturation, et donc y dégager des sillons bienvenus pour le trafic TER.

La ligne fret de 62 km, limitée à 120 km/h, sera quant à elle connectée, depuis Grenay, au futur contournement ferroviaire de Lyon, jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne et l'Italie. Le scénario retenu suit l'A43, puis à partir d'Avressieux, passe au sud de Chambéry par un tunnel sous le massif de la Chartreuse. Celui-ci comprendra à terme deux tubes de 24,7 km chacun, mais dans un premier temps un seul tube est réalisé. À la combe de Savoie, la ligne rejoint ensuite la ligne voyageur et emprunte les tunnels de Belledonne, des Cartières et du Glandon, jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne. Cette ligne de fret évitera que les convois ne traversent Aix-les-Bains et Chambéry et ne continuent à longer le lac du Bourget, où un accident sur la ligne existante pourrait causer une pollution catastrophique de ce grand réservoir naturel d'eau douce. Elle permettra de libérer des sillons pour les TER dans le bassin de Chambéry entre Albens et Montmélian, dans la région lyonnaise entre Lyon et Bourgoin-Jallieu, et dans le bassin grenoblois entre Moirans et Grenoble si les TGV vers Grenoble utilisent la nouvelle ligne.

La partie française de la ligne franchira ainsi 8 tunnels, mais aussi 6 viaducs (de la Bourbre sur 86 et 300 m, de la Bièvre sur 900 m, du Guiers sur 320 m, de la Leysse et de l'Isère sur 618 m).

Phasage de l'itinéraire d'accès au tunnel transfrontalier

En raison de l'importance des travaux de la partie française, la décision ministérielle du prévoit de les découper en quatre phases :

- la première phase concerne la réalisation d'une ligne nouvelle mixte de 78 km regroupant voyageurs et fret de Colombier-Saugnieu/Grenay à Chambery, complétée par une adaptation ponctuelle de la ligne existante de Chambery à Montmélian ;

- la seconde phase correspond à la création d'une ligne nouvelle de 62 km destinée au fret entre Avressieux et Saint-Jean-de-Maurienne, en réalisant un seul des deux tubes à grand gabarit des tunnels de Chartreuse et de Belledonne/Glandon. Sa mise en service est subordonnée à celle du tunnel de la section internationale et de l'itinéraire d'accès de la partie italienne à ce tunnel, pour constituer une autoroute ferroviaire entre la France et l'Italie ;

- l'enquête publique de ces deux premières phases[17] s'est déroulée du au et elles ont été déclarées d’utilité publique par décret en conseil d'État du [18]. Néanmoins, le rapport de la commission Mobilité 21 a préconisé une réalisation de l'itinéraire d'accès français entre 2030 et 2050, avec réévaluation de la situation du trafic et des infrastructures tous les cinq ans ;

- la troisième phase consiste à doubler les ouvrages de la deuxième phase, pour augmenter les capacités de fret depuis Avressieux et permettre la continuité du trafic voyageur sur ligne nouvelle de la combe de Savoie à Saint-Jean-de-Maurienne ;

- la quatrième phase prévoit, à long terme, de dédoubler la ligne mixte de la première phase, en la réservant au fret et en créant en parallèle une nouvelle ligne voyageurs à grande vitesse de Grenay à Avressieux.

Partie italienne

La partie italienne, longue de 46,7 km, comporte 38,6 km de tunnel, de Chiusa di San Michele à Settimo Torinese (20,5 km pour le tunnel de Sant’Antonio et 18,1 km pour celui de la ligne de fret du contournement de Turin) et 8,1 km à ciel ouvert (dont 6,3 km à Orbassano, Grugliasco et San Paolo et 1,8 km à Settimo Torinese). Le nouveau tracé traverse également la plateforme intermodale d'Orbassano.

Le tracé préliminaire en Italie a été adopté au mois d' par les pouvoirs publics italiens. Ce projet englobe un nouveau tracé dans la vallée de Suse, qui prend en compte les oppositions qui s'étaient manifestées contre l'ancien tracé sur la rive gauche de la rivière Dora riparia, lequel prévoyait la réalisation d'un viaduc à Venaus et du tunnel de Bussoleno. Il résulte d'une large concertation, qui s'est déroulée depuis 2006 dans le cadre de « l'Observatoire Technique Italien », présidé par le Commissaire du Gouvernement Mario Virano. Les collectivités locales de la vallée de Suse y ont largement participé.

En janvier 2023, il était prévu que les travaux de la partie italienne démarrent en juin de la même année[19] - [20].

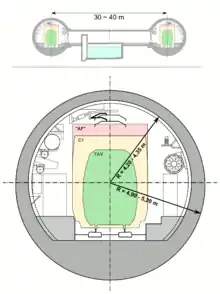

Partie franco-italienne

La partie franco-italienne de la liaison Lyon-Turin représenterait près de 84,1 km, entre Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie et Chiusa di San Michele (L'Écluse) en Piémont-Val de Suse, dont 48,4 km en France et 35,7 km en Italie. Après 3,4 km à ciel ouvert, elle comprend la « section transfrontalière », correspondant au tunnel de base international de 57,5 km, dont 45 km en France et 12,5 km en Italie, entre Saint-Julien-Mont-Denis et Suse, qui constitue l'ouvrage majeur du projet de ligne. Ce tunnel bitube, dit du massif d'Ambin ou du Mont-Cenis, réalisé à la base du massif selon un « profil de plaine » avec 12,5 ‰ de pente maximale (contre 34 ‰ et des courbes serrées pour la ligne actuelle, dotée d'un tunnel transfrontalier monotube), autorisera une vitesse de 220 km/h pour les trains de voyageurs, ce qui réduira de 45 min le temps de trajet entre Lyon et Turin (actuellement 3 h 53 par TGV, comme par autoroute).

La pente de la ligne actuelle est non seulement incompatible avec une telle vitesse (elle est limitée à 95 km/h sur certaines sections, voire à 30 km/h pour le fret[14]), mais surtout avec une utilisation rentable de la ligne de fret Aiton-Orbassano, actuellement déficitaire, compte tenu de la concurrence de la route (passages du Fréjus, du Mont-Blanc et de Vintimille), sans oublier les liaisons de fret suisses, largement modernisées et subventionnées (l’ouverture du marché du fret à la concurrence date en France de 2003 pour les trafics internationaux et de 2006 pour le fret intérieur). Sa capacité est en effet limitée à des trains de 1 150 tonnes, tractés par 2 locomotives de forte puissance, donc plus lents et plus coûteux ; tandis que pour franchir les obstacles de la ligne actuelle, une seule locomotive ne peut tirer que 600 tonnes et qu'une charge de 1 600 tonnes nécessiterait trois locomotives (deux en tête et une en pousse)[21]. La pente maximale prévue de 12,5 ‰ correspond à celle admissible pour un train conforme au standard européen de 750 m de long et environ 2 000 tonnes de poids total, soit 1 200 tonnes de poids net et l'équivalent de 40 à 60 poids lourds. Or, l’évolution du marché conduit vers l'usage de trains de plus en plus massifs, en particulier pour les trains de transport combiné, ce qui est déjà incompatible avec une limite de tonnage à 1 150 ou 1 600 tonnes. Les importantes subventions suisses pour le transport combiné ont capté la majeure partie du trafic ferroviaire de fret de la Grande-Bretagne et du Benelux vers l'Italie, qui était passé de 4,1 Mt en 1997 à 0 Mt en 2013, au détriment de l'activité économique française et régionale, avant même l'ouverture du tunnel du Saint-Gothard de grande capacité en 2016. Si la totalité du tonnage de marchandises transporté entre la France et l'Italie a représenté 36,1 Mt en 2013, à peu près stable globalement depuis 20 ans, les flux ferroviaires ont en revanche décliné de 11 Mt en 1997 à 3,7 Mt en 2013, au profit du trafic routier, notamment celui passant par Vintimille, qui atteignait à lui seul 17,3 Mt en 2013. Le projet permettrait à terme, à la fois la grande vitesse intégrale de Lyon à Turin, mais aussi une capacité de transport d’environ 50 millions de tonnes de marchandises, soit plus du double de ce qui traversait en 2013 les Alpes françaises du nord par les deux tunnels routiers et le tunnel ferroviaire existants[21]. Une mise à niveau de la liaison ferroviaire alpine permettra ainsi d'enrayer le déclin du fret ferroviaire, et de décongestionner les axes routiers, par ailleurs générateurs de pollution[22] - [23], tout en aidant à absorber l'accroissement à long terme du trafic entre les deux pays, ainsi que par le biais de l'une des branches du Corridor méditerranéen entre l'Espagne et la Hongrie. Sachant que le transport ferroviaire est cinq fois moins polluant que le transport routier, et que près de 90 % de la section transfrontalière sera réalisée en tunnel, la réduction prévue d’au moins 40 % de la part du transport routier à travers les Alpes du nord devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ un million de tonnes/an[14].

Une station souterraine de service et de secours est prévue quasiment à mi-parcours du tunnel de base international, à l'est de Modane, ainsi qu'un autre site de sécurité à La Praz, outre celui du vallon de la Clarea du côté italien et les puits d'aération d'Avrieux.

Par décret en conseil d'État du [24], la partie française de la section transfrontalière a été déclarée d'utilité publique.

Au débouché de ce tunnel, à Suse, la partie franco-italienne de la liaison ferroviaire Lyon-Turin se poursuit du côté italien sur 23,2 km par une portion à ciel ouvert de 2,8 km, avec la nouvelle gare internationale de Suse, et un viaduc de 117 m traversant la Dora riparia, puis par le tunnel d'Orsiera, long de 18,7 km, suivi enfin d'une dernière section à ciel ouvert de 1,7 km dans la plaine de Chiusa di San Michele. Une interconnexion de 2,1 km reliera également la nouvelle gare de Suse à la ligne existante à Bussoleno.

Lyon Turin Ferroviaire (LTF), filiale commune de Réseau ferré de France et de Rete ferroviaria italiana, était le promoteur de la partie franco-italienne. LTF, par l'accord franco-italien de 2001 sur le Lyon-Turin (devenu depuis traité), était chargé des études d'avant-projet et des travaux de reconnaissance pour cette section franco-italienne. Sur ces bases, les gouvernements ont pu déterminer la consistance définitive des ouvrages, leur localisation, l'enveloppe financière prévisionnelle et les modalités de réalisation. Le , la société du Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT) prend la suite de LTF, avec les mêmes dirigeants et actionnaires, et en reprenant son personnel.

En avril 2023, TELT annonce que 31,9 km de galeries ont déjà été creusées, soit 19,7 % du total du projet[25]. Ceci est contesté puisque ces 31,9 km de galeries intégrent les descenderies qui font partie du programme d'étude et de reconnaissance (et non du chantier proprement dit). Par ailleurs, le projet global de Lyon à Turin est composé de 280 km de tunnel (tunnel en bitube). Selon Le Dauphiné libéré, une quinzaine de kilomètres seulement a été effectivement creusée.

Financement

Le projet de la liaison ferroviaire de Lyon à Turin a été approuvé, pour un coût total de 25 milliards d'euros, en incluant le contournement ferroviaire de Lyon (soit 18,3 Md € pour les deux premières phases déjà déclarées d'utilité publique, dont 8,4 Md € pour la France[26]), avec 8,3 milliards, valeur 2012 actualisés annuellement, pour la section transfrontalière, incluant le tunnel de base[27] selon l'accord intergouvernemental franco-italien du [28] et l'article 2.1 du protocole additionnel de Venise du , sur la base d'un nouveau tracé en Italie pris en compte par l'accord franco-italien du . La construction de cette section transfrontalière (de Saint Jean-de-Maurienne en Savoie à Suse) doit être financée par l'Italie, la France et l'Union européenne, et devrait prendre plus de 10 ans, avec une mise en service prévue à l'horizon 2030.

Le tunnel de base du Saint-Gothard en Suisse, mis en service en , a les mêmes caractéristiques (57 km de long et bitube) et a coûté 10,5 milliards d'euros, avec des coûts salariaux suisses. En 2007, le coût du tunnel de base franco-italien était estimé à 13,9 milliards d’euros. Le , le coût prévu (valeur 2010) était passé à 10,5 milliards d'euros, puis à 9,975 milliards le , et enfin à 8,5 milliards d'euros le pour une valeur 2012. De 2007 à 2012, l'estimation du coût du tunnel de base a donc diminué de 39 %.

L'Union européenne a confirmé sa disponibilité pour financer 50 % de la section transfrontalière[9]. Les 50 % restants seront financés à 57,9 % par l'Italie et à 42,1 % par la France, soit respectivement 28,95 % et 21,05 % du total dans la limite des coûts certifiés selon l'article 16 de l'accord du ; au delà des coûts certifiés, la répartition est de 50-50 entre la France et l'Italie. Ce financement a pour but d'aboutir à une intervention au même niveau financier sur la partie commune de la liaison, décrite à l'article 4 du même accord, comprenant une partie des accès côté français et côté italien. La longueur et les coûts de la section française de la partie commune sont en effet supérieurs à ceux de la section italienne.

Cependant, la publication du rapport du Comité d'orientation des infrastructures, en février 2023, renvoie la construction des accès français (jugés non prioritaires) à l'échéance 2038-2043.[29] Dans le même temps, le gouvernement français ne dépose aucune demande de financements à l'Union européenne pour les 5 ans à venir.

Calendrier

Le projet Lyon-Turin est un projet datant de 1991.

Le à Rome, et le suivant à Paris, le Parlement italien et l’Assemblée nationale française ont approuvé la loi de ratification du traité international qui permet le lancement des travaux définitifs du Lyon-Turin. Le Sénat français s'est prononcé positivement le , finalisant ainsi la ratification du traité.

- : 1er accord franco-italien.

- : 2e accord franco-italien.

- 2002 : début des travaux préparatoires, relatifs aux descenderies, sur le tunnel transfrontalier de la section internationale du côté français.

- 2006 : début de la concertation sur la partie italienne.

- : déclaration d'utilité publique de la partie française du tunnel transfrontalier.

- 2011 : approbation du tracé de la partie italienne et début des travaux préparatoires du côté italien sur le tunnel transfrontalier.

- : 3e accord franco-italien.

- au : enquête publique de la partie française des lignes d'accès au tunnel transfrontalier.

- : déclaration d'utilité publique de la partie française des lignes d'accès au tunnel transfrontalier.

- : approbation du « progetto definitivo » de la partie italienne de la section transfrontalière[30] valant déclaration d'utilité publique.

- : 4e accord franco-italien, définitif, avec un protocole additionnel signé le [31].

- : début du creusement d'une galerie de reconnaissance de 8 737 m et 11,26 m de diamètre dans l'axe et au gabarit du tube sud du tunnel transfrontalier du côté français[32].

- : ratification du traité franco-italien.

- – : publication et appel d’offres au Journal officiel de l’Union européenne des avis de marchés pour la réalisation du tunnel de base en Italie[33].

- : Augmentation de la part de financement de l'Union Européenne de 40% à 50%[9].

- : attribution des contrats du chantier du tunnel de base. 3 groupements menés par Eiffage, Vinci et Implenia se partagent la section française pour une valeur de 3 milliards d'euros[34]. Un lot d'une valeur de 1 milliard d'euros pour la section italienne sera attribué en 2022[35].

- : date prévisionnelle de mise en service du tunnel transfrontalier[36].

Débat public

Dans l'Union européenne

La Cour des comptes européenne estime que le CO2 lié à la construction de l'ouvrage ne sera compensé qu'au moins 25 ans après sa mise en service[37] - [38].

En France

Plusieurs questions se posent sur la liaison du Lyon-Turin dans la région Rhône-Alpes :

- le cumul éventuel de transport de fret et celui des voyageurs entre Grenay : aéroport de Saint-Exupéry et Avressieux : entrée des tunnels voyageurs (2 × 7 km bidirectionnels) vers Chambéry et fret (un tube de 20 km dans un premier temps) vers Montmélian ;

- les contraintes imposées par le percement de tunnels longs jusqu'à 57 km (longueur du tunnel transfrontalier) dans des couches géologiques qui auraient pu contenir de l'amiante, voire de l'uranium[39](à noter que l'uranium naturel ne comporte aucun danger radioactif), que les tunnels de reconnaissance n'ont cependant pas trouvé[40]. L'expérience suisse des tunnels du Lötschberg et du Saint-Gothard sera certainement prise en considération, afin que le chantier se déroule dans les meilleures conditions.

Évaluation du trafic

En 2003, Francis Mer, alors ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, annonce : « On a besoin de ce type de programme pour relancer la confiance en l'Europe[41] » ; en 2007, alors qu'il n'occupe plus de fonctions officielles, il indique par contre qu'il n'y aurait pas plus de 500 000 voyageurs par an, soit l'équivalent de deux aller-retour TGV par jour, au lieu des 4,5 millions prévus, à la mise en service complète de la nouvelle liaison, et que les 80 % d'augmentation du trafic fret prévus en 15 ans ne sont pas réalistes[42]. L'exemple du TGV Est montre cependant que les prévisions de trafic voyageur peuvent quelquefois être fortement sous-estimées[43].

Les aménagements de mise au gabarit GB1 de 4 m de hauteur, réalisés de 2007 à 2010 sur la ligne historique, permettent le transport de camions sur des wagons spéciaux Modalohr, sans toutefois atteindre les hauteurs standards de 4,20 m à 5,57 m des autoroutes ferroviaires à grand gabarit et de large capacité en Suisse, ou de type Eurotunnel. 3,5 millions de tonnes transitent annuellement par le tunnel actuel, dont la capacité nominale est de 20 millions de tonnes , qu'il serait possible d'augmenter en modernisant le matériel roulant. Moyennant une rupture de charge, et dans l'hypothèse politiquement improbable où les alternatives routières seraient fortement pénalisées, la ligne historique en son état actuel pourrait transporter la majorité des 22 millions de tonnes de marchandises qui traversent actuellement les Alpes du nord depuis la France (par le tunnel du Mont-Blanc, le tunnel routier du Fréjus, et la ligne du Fréjus). Toutefois la vétusté du tunnel actuel et son non-respect des normes de sécurités actuelles oblige ses possesseurs à le fermer au plus vite.

Les détracteurs du projet lui reprochent de surestimer le trafic futur[44]. Le trafic routier de 2017 des tunnels du Mont-Blanc et du Fréjus était de 1,362 million de PL, inférieur au trafic de 1992 ; la prévision de trafic faite en 2006 lors de l'enquête publique de 2006 était de 2,772 millions de PL, soit plus de double du réel constaté ; la croissance est nulle depuis 25 ans principalement du fait de la désindustrialisation qui fait arriver les marchandises par les ports au lieu de nécessiter des échanges entre usines européennes (dont Fiat à Turin). Ses partisans estiment au contraire qu'une véritable politique de report modal doit être initiée à l'occasion du Grenelle de l'Environnement, et que la liaison Lyon-Turin permettra, à l'instar du projet suisse des Nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA), un report modal significatif. À la suite du changement de gouvernement de 2012, l'État français affirme le caractère majeur du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin, mais déclare qu'il doit être soumis à « un nouvel accord qui tiendra compte des financements disponibles, notamment européens »[45]. Néanmoins, la pente de la ligne existante entre Saint-Jean-de-Maurienne et Suse, de 2,4 % à 3 % hors du tunnel actuel et avec des courbes serrées jusqu'à 3,4 %, impose des contraintes de tonnage tracté à 1150 tonnes et des longueurs de convoi de 550 mètres. Les partisans du projet affirment que ces contraintes sont non seulement irrémédiablement incompatibles avec une liaison voyageurs à grande vitesse, mais surtout avec une utilisation rentable de la ligne de fret Aiton-Orbassano, actuellement déficitaire, face à la concurrence de la route (Fréjus, Mont-Blanc et Vintimille) et des nouvelles liaisons de fret suisses largement modernisées et subventionnées, ce qui explique justement la baisse conjoncturelle du tonnage transitant entre la France et l'Italie[21]. Les opposants au projet affirment que même avec une vitesse limitée actuellement sur certaines sections à 30 km/h le report modal est possible avec les contraintes de 1150 tonnes et 550 mètres, permettant de transporter 28 remorques préhensibles sur wagons poches ou 32 caisses mobiles ou conteneurs sur wagons plats, ces deux solutions sont les plus utilisées à travers la Suisse et l'Autriche ; la liaison Aiton Orbassano n'a aucune chance d'être rentable ; elle est trop courte, et la liaison utile pour les transporteurs doit offrir un départ proche de la région lyonnaise, comme la région d'Ambérieu pour aller vers la région de Milan (gare de Novara), qui est la destination principale du fret.

Commission d'enquête

Des associations opposées au projet de liaison ferroviaire (France nature environnement, la commission internationale pour la protection des Alpes, la Coordination Ain Dauphiné Savoie, le Mouvement Région Savoie) considèrent que le débat public ne s'est pas déroulé dans des conditions satisfaisantes : les opposants au projet n'auraient pas été écoutés et n’ont pas obtenu de réponses à leurs questions aux réunions d'information. L'enquête publique réalisée du au a pourtant donné lieu à quatre réunions publiques réunissant de 1 200 à 1 500 personnes au total, quatre réunions thématiques, 122 permanences, à l'écoute de plusieurs élus et à près de 200 pages d'analyse de 5 700 contributions du public, des collectivités locales, associations, acteurs économiques, etc., consignées dans le rapport de la commission d'enquête publique[46]. Selon ses détracteurs, le débat public n'aurait pas été mis en place selon les règles issues de la convention d’Aarhus. L'évacuation d'un hameau de la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne a fait l'objet de plaintes, classées sans suite.

À l'été 2012, la commission chargée de l'enquête publique sur la LGV Lyon-Turin rend un avis positif sur le projet, avec des réserves soulignant notamment son impact « important » sur l'agriculture[47].

Le réseau Agriculture régional de la fédération Rhône-Alpes de protection de la nature présente son point de vue au travers d'un film, comprenant le témoignage du maire de Villarodin-Bourget[48], mais celui-ci est contesté par l'Association anti-contournement autoroutier de Chambéry[49].

Cette commission a été accusée par Le Canard enchaîné de conflit d'intérêts pour un marché avec une entreprise de travaux publics dirigée par le frère d'un des commissaires[50]. Entre autres, la commission a confié des études au groupe de conseil et d'ingénierie EGIS[51], qui est aussi membre du comité Transalpine, promoteur de la nouvelle ligne[52]. Le président de la commission d’enquête a récusé ces accusations et a indiqué qu'elles ne sont étayées par aucun fait et ne visent qu’à créer le doute et la suspicion sur le travail de la commission d’enquête[53].

En , le maire de Grenoble, Éric Piolle, annonce le retrait de sa ville des études de la section française du projet[54] - [55]. Le maire d'Aix-les-Bains, Dominique Dord, se déclare également contre le projet[56]. La métropole grenobloise, où l'équipe d'Éric Piolle siège dans la majorité, choisit par contre de rester associée au projet[57]. On constate néanmoins que ces deux villes se retrouveraient mises à l'écart, au nord et au sud, du nouveau tracé plus direct à travers le massif alpin. En revanche, le maire de Chambéry, Michel Dantin, et Xavier Dullin, président de la métropole de Chambéry, dont l'agglomération a vu le trafic de poids lourds passer de 2,84 millions par an en 2007 à 3,16 millions en 2017, et qui profiterait largement de la nouvelle liaison, sont favorables au projet[58] - [59].

Rentabilité et délais

La dernière analyse coûts/bénéfices du Lyon-Turin par LTF conclut à une rentabilité de l'ordre de 5 % pour la nouvelle ligne. Dans une analyse de 2012, la Cour des Comptes voit quant à elle un taux de rentabilité socio-économique de 4,1 % dans le scénario central, et une valeur actualisée nette négative dans tous les cas de figure[60]. Cette seconde conclusion repose cependant sur des hypothèses de taux d'intérêt maintenant très datées, les taux ayant beaucoup baissé depuis 2012. L'évaluation de la rentabilité socio-économique par la Cour des comptes ne prend par ailleurs que très incomplètement en compte le coût sanitaire de la pollution que le transfert de fret routier vers le rail élimine, et ignore la forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le rapport[61] de la Commission SNIT (Schéma National des Infrastructures de Transport, aussi appelée « commission Duron ») le , la ligne Lyon-Turin était reclassée en seconde priorité, à ne réaliser qu'entre 2030 et 2050[62].

Le , trois recours devaient être déposés contre la prorogation de la déclaration d’utilité publique (datant de 2007 et rallongée de cinq ans en ). Des riverains et plusieurs associations saisissent le Conseil d’État et le gouvernement en mettant en avant plusieurs éléments, dont un flou des estimations de coût, des erreurs conséquentes sur les chiffres de fréquentation et une absence de financement avéré[63]. Ces recours ont été rejetés le par le Conseil d'État, qui a estimé que « le seul constat d'une évolution du trafic de marchandises traversant les Alpes franco-italiennes plus faible qu'anticipé ne constitue pas un changement de circonstances susceptible de faire perdre à l'opération litigieuse, qui contribue à la réalisation d'un élément essentiel du projet prioritaire n° 6 du réseau transeuropéen de transport, visant à mettre en place un service d'autoroutes ferroviaires performantes et cadencées assurant un transport plus rapide des passagers, ainsi que des gains en termes de sécurité et de réduction de la pollution, son caractère d'utilité publique ».

Le sunk cost fallacy (« biais cognitif des coûts irrécupérables »)[64] est évoqué par Cyrielle Chatelain[38].

Impact sur l'environnement

La présence de roches amiantifères ou uranifères dans le massif d'Ambin obligerait à l'emploi de procédés spéciaux, comme ceux mis en œuvre en Suisse lors du percement du tunnel de base du Lötschberg. Ces mesures prévoient, le cas échéant, l’usage de combinaisons appropriées, des rideaux d’eau, l’arrosage de la roche excavée, placée ensuite dans des conteneurs scellés, la décontamination à l’extérieur de ces conteneurs avant leur transport vers des sites de stockage et le contrôle de l’air, y compris en périphérie des chantiers.

Ironiquement, le déplacement du tracé de la nouvelle ligne au débouché du tunnel de base de la rive gauche à la rive droite de la Doria riparia, dans le cadre de l'étude italienne d'impact sur l'environnement de 2010[65] relative à la partie franco-italienne de la ligne et à la demande des opposants, a déplacé ce tracé vers des zones qui seraient plus susceptibles de contenir des filons amiantifères[66]. Cette étude considère ainsi qu'aux environs de Mompantero, le forage des 300 ou 400 derniers mètres du tunnel vers Suse pourrait rencontrer de telles roches, au même titre que le début du forage ouest du tunnel d'Orsiera. Mais elle a également envisagé la possibilité de détourner le calendrier de percement du tunnel de base, en effectuant d'abord celui-ci en direction de Suse et non plus de la France, depuis l'extrémité de la galerie de reconnaissance de La Maddalena-Chiomonte. Ceci nécessite la création d'une descenderie supplémentaire, retardant d'autant le début de ce chantier du côté italien[40], mais permettra de supprimer au maximum les nuisances, en confinant les éventuels déblais de « roches vertes » dans des cavités aménagées à titre préventif depuis le tunnel, sans impacter ainsi l'environnement extérieur. La présence d'amiante parait cependant aujourd'hui assez peu probable, puisque les sondages et reconnaissances de la galerie de La Maddalena n'en ont pas trouvé[40].

Le drainage des eaux souterraines pourrait aussi être modifié. Dans le projet de 2003, LTF avait estimé que les deux galeries alors prévues pour la partie transfrontalière (le tunnel de base et le tunnel de Bussoleno) auraient pu drainer de 60 à 125 millions de m³ par an d'eaux souterraines, soit l'équivalent de l'approvisionnement en eau d'une ville d'un million d'habitants. L'abandon de ce tracé, à la suite du déplacement de la sortie du tunnel, permettra cependant le passage de celui-ci sous le torrent de Cenischia (Cenise), avec une couverture désormais suffisante de près de 45 m. Des études sont en cours pour utiliser l'énergie géothermique disponible du fait des températures élevées dans le souterrain (jusqu'à 45-50 °C).

Le maître d'ouvrage TELT met en avant les effets positifs économiques directs et indirects de la nouvelle ligne, au-delà de la phase de construction, du fait des besoins d'entretien et d'exploitation de l'ouvrage, et d'un report du transport des marchandises de la route vers le rail. Il assure que pendant les travaux les émissions de poussières et de bruits seront maîtrisées par la couverture des dépôts, le capotage des bandes transporteuses, l'arrosage des stocks de matériaux.

Le , le projet (à l'état d'ébauche) entre le Mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord de Matteo Salvini, préparant un contrat de gouvernement à la suite de leur victoire aux élections du , prévoit l'arrêt définitif de l'exécution des travaux, ce qui devrait entraîner 2 milliards de pénalités pour l'État italien, en application du traité franco-italien[67].

Néanmoins, le , le conseil régional du Piémont a confirmé son accord sur le projet, en rejetant la motion du Mouvement 5 étoiles.

Le , Élisabeth Borne, ministre française des Transports en visite en Savoie, exhorte l'Italie à rapidement se mettre d'accord sur la poursuite des travaux[68]. Le Mouvement 5 étoiles (M5S), farouchement opposé au projet lutte toujours contre la Ligue du Nord dont la base électorale, très forte au nord, se veut en faveur du tunnel. La lutte entre les deux partis de coalition au gouvernement au sujet du tunnel prend un rayonnement électoral et stratégique pour l'avenir politique des deux formations[69].

Le , le gouvernement italien envoie discrètement un courrier à Bruxelles pour signifier la reprise officielle des travaux pour le tunnel, au détriment de la position du M5S même si Giuseppe Conte, président du Conseil, proche du M5S, avait déclaré quelques jours avant qu'il valait mieux laisser reprendre les travaux plutôt que de ne pas les terminer car sinon cela coûterait plus cher[70] - [71] - [72].

Évaluation du trafic

Une importante opposition économique et environnementale au projet s'est exprimée en Italie, en val de Suse, avec le mouvement « NO TAV » (TAV = Treno ad Alta Velocità, équivalent en italien de TGV), face aux élus de la droite et de la gauche, tous partisans du projet de nouveau tunnel[73].

Les opposants No-Tav ont estimé, sur la base d'études techniques menées à partir de données d'une tierce partie (Administration fédérale Suisse - Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication[74]) que les hypothèses de LTF aboutissant à une saturation de la ligne ferroviaire existante étaient surestimées, et sans relation avec la réalité du trafic international depuis plus de 10-15 ans. Contrairement à l'hypothèse de LTF d'une forte croissance du trafic des poids lourds dans le tunnel autoroutier du Fréjus et dans le tunnel ferroviaire actuel, il s'est produit depuis vingt ans une baisse du trafic routier et ferroviaire. En 1999, LTF avait estimé qu'en 2010 il y aurait 20 millions de tonnes de marchandises transitant par chemin de fer, mais le trafic réel s'est avéré être de seulement un dixième de cette estimation. Les opposants concluent donc que la future ligne n'a pas d'intérêt économique.

Les promoteurs du Lyon-Turin admettent la baisse du trafic ces dernières années sur la ligne historique, mais l'attribuent à la crise économique (le trafic routier avait lui chuté de 20 % en un mois en 2009), aux longs travaux de rénovation, et à l'attractivité commerciale limitée de cet axe, qui date de 1871. Les opposants rétorquent que la baisse du trafic franco-italien (chemin de fer et autoroute) a débuté bien avant la crise économique et les travaux de rénovation du Fréjus ferroviaire, et que la ligne du Fréjus n'est nullement « de 1871 », puisqu'elle a été renouvelée plusieurs fois, la dernière entre 2003 et 2011. Ces rénovations limitées n'ont cependant ni réduit la très forte pente de la ligne, ni élargi ses courbes serrées, ni amené son gabarit à la hauteur standard. Sa vitesse commerciale reste donc très faible, les locomotives des trains de fret doivent être doublées ou triplées, et les camions doivent être transbordés sur des wagons surbaissés.

Les promoteurs du Lyon-Turin estiment au contraire que l'exploitation du corridor Lyon-Turin avec la nouvelle ligne (dont la pente maximum sera de 12,5 ‰, au lieu de 30 ‰ sur la ligne historique) permettra d'obtenir une capacité de trafic fret d'environ 40 millions de tonnes de marchandises à l'horizon 2035. Ils considèrent également que la nouvelle liaison permettra de réduire considérablement les temps de parcours entre de grandes métropoles européennes, de freiner le report du trafic de fret nord-alpin vers la liaison routière par Vintimille, tout en favorisant le développement du trafic régional sur la ligne existante.

Notes et références

- Le terme Transalpine est notamment employé dans le nom du « Comité pour la Transalpine », et son équivalent italien, le « Comitato Transpadana », deux organismes créés en 1991 et regroupant les principaux acteurs politiques et économiques des régions française et italienne accueillant la liaison ferroviaire : l'Auvergne-Rhône-Alpes et le Piémont.

- Daniel Ibanez, Trafics en tous genres : Le projet Lyon-Turin, Tim Buctu Editions, , 211 p.

- Latransalpine, Où en est-on ?

- Gaël Roustan, « Les contestataires français du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin »

- Daniel Iabnez, Trafics en tous genres : Le projet Lyon-Turin, Tim Buctu Editions, , 211 p.

- Compte rendu de séance - Assemblée nationale 1” février 2002 - page 1369

- Daniel Iabnez, , Tim Buctu Editions, novembre 2014, 211 p.

- « Lyon-Turin : enquête sur un tunnel à 26 milliards » [vidéo], sur YouTube (consulté le ).

- « Communiqué de Presse d'avril 2021 »

[PDF], sur transalpine.org, (consulté le )

[PDF], sur transalpine.org, (consulté le ) - Ligne ferroviaire Lyon-Turin : le calme est revenu après une manifestation sous tension , franceinfo, 18 juin 2023

- 271 - 28,7 + 19,3 = 261,6 km.

- 1,6 km du pont de la N201 à la gare de Chambéry, 13,2 km de celle-ci à celle de Montmélian et 4,5 km jusqu'au nœud de Laissaud.

- Le dossier de mise en compatibilité des documents d'urbanisme du PLU de Chambéry d'avril 2013 indique, en page 5, que : « Le jumelage de la ligne nouvelle vers Montmélian (sic) à la ligne existante sera réalisé de façon à minimiser le couloir existant : les deux nouvelles voies à créer seront réparties de part et d’autre de la ligne actuelle ». Mais dans la mesure où aucun jumelage avec la ligne existante n'apparait entre Chambéry et Montmélian, sur les plans de détail de l'enquête publique clôturée le 19 mars 2012, celui-ci semble seulement concerner la ligne « en direction de Montmélian », de la sortie du tunnel de Dullin-L'Épine jusqu'à Chambéry.

- La nouvelle ligne Lyon-Turin et la section transfrontalière, brochure de présentation de 2012 de tlf, sur le site savoie.cci.fr.

- Plan de situation et plan général des travaux par secteurs, enquête préalable à la déclaration d'utilité publique de l'itinéraire d'accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, réseau ferré de France, 2012.

- Projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin - itinéraire d’accès au tunnel franco-italien, site de la direction départementale des territoires du Rhône. Consulté le 19 décembre 2011.

- « Liaison ferroviaire Lyon-Turin », sur lyon-turin.info (consulté le ).

- Décret du 23 août 2013 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de l'itinéraire d'accès au tunnel franco-italien de la liaison ferroviaire Lyon-Turin, site legifrance.gouv.fr.

- « Tunnel Lyon-Turin : les travaux avancent, mais les voies d'accès se font toujours attendre côté français », 17 janvier 2023, France 3 Auvergne-Rhône-Alpes & Savoie.

- « Tav, via ai lavori sulla linea storica: “Pronti 40 milioni per il territorio” », Il secolo XIX, 19 décembre 2022.

- Rapport au premier ministre sur l'examen de nouvelles sources de financement pour les travaux de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon–Turin, Michel Destot et Michel Bouvard, 13 juillet 2015, pp. 9 à 19 et 27 à 28, sur le site gouvernement.fr.

- Sophie Boutrelle, « Les vallées alpines ont le mal de l’air », Éco Savoie Mont-Blanc, (consulté le ).

- Sophie Boutrelle, « Environnement, air, énergies renouvelables : l’analyse en chiffres », Éco Savoie Mont-Blanc, (consulté le ).

- Décret du 18 décembre 2007 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation de la liaison ferroviaire Lyon―Turin entre Saint-Jean-de-Maurienne et la frontière franco-italienne, site legifrance.gouv.fr.

- « Les chantiers » sur le site du Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), consulté le 28 avril 2023.

- Eric Renevier, « Que faut-il penser du soutien de 17 grands élus des Pays de Savoie au Lyon–Turin ? », Éco Savoie Mont-Blanc, (consulté le ).

- Lyon-Turin project sur ec.europa.eu.

- Voir sur legifrance.gouv.fr.

- Comité d'Orientation des Infrastructures, « Investir plus et mieux dans les mobilités pour réuissir leurs transitions. Rapport annexe : revue des programmes et des projets »

[PDF], sur ecologie.gouv.fr, (consulté le )

[PDF], sur ecologie.gouv.fr, (consulté le ) - Document issu du journal officiel de la République Italienne.

- Décret n° 2017-482 du 5 avril 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne signé le 24 février 2015 pour l'engagement des travaux définitifs de la section transfrontalière de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, JORF no 83 du 7 avril 2017

- Avancement des travaux du tunnel de la galerie de Saint-Martin-de-la-Porte, site telt-sas.com.

- Publication au Journal Officiel de l’UE des avis de marchés pour la réalisation du tunnel de base en Italie, site telt-sas.com.

- La construction de 48 km de tunnel de base est attribuée à treize entreprises internationales, , site telt-sas.com.

- Eiffage et Vinci se partagent le gros du chantier du tunnel du Lyon-Turin

- https://www.tf1info.fr/environnement-ecologie/manifestation-samedi-17-juin-contre-la-ligne-lyon-turin-pourquoi-ce-projet-ferroviaire-controverse-divise-t-il-autant-2260730.html

- (en) « EU transport infrastructures: more speed needed in megaproject implementation to deliver network effects on time » [PDF], sur Cour des comptes européenne, , p. 30.

- « LGV Lyon-Turin : les raisons de la lutte », sur reporterre.net,

- Andrea Barolini, « De l’uranium et de l’amiante sur le tracé de la LGV Lyon-Turin », sur Reporterre, (consulté le )

- Feu vert au projet de variante en Italie, 29 juillet 2017, site tel-sas.com.

- « Berlin et Paris prêtes à discuter du plan Tremonti pour les grandes infrastructures », Il Giornale via transalpine.com,

- Francis Mer, Vous les candidats, Paris, Albin Michel, , 210 p. (ISBN 978-2-226-17600-4), « Des rails en or massif »

- « TGV Est : 11 millions de voyageurs en un an », tourmag.com, 6 juin 2008.

- « Le TGV Lyon-Turin contesté en France », AFP via Le Figaro,

- « LGV Turin : un nouvel accord nécessaire », Le Figaro, .

- Voir sur savoie.gouv.fr, pp. 39 à 232.

- « LGV Lyon-Turin : avis positif », Le Figaro, 2 août 2012.

- Réseau Agriculture Régional de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature, « Lyon Turin à tout prix ! », .

- « Les alternatives “bidons” des opposants au Lyon-Turin », Association Anti Contournement Autoroutier de Chambéry, .

- « Micmac familial au sein de la commission d’enquête sur le Lyon-Turin », sur le site rue89lyon.fr.

- Site d'Egis.

- Lignes à grande vitesse, sur le site egis-rail.fr.

- Droit de réponse du président de la commission d'enquête publique, sur le site lacoordinationcontrelelyon-turin.overblog.com du 9 octobre 2012.

- francebleu.fr du 18 avril 2016, « Grenoble a voté son retrait du financement du TGV Lyon-Turin ».

- lefigaro.fr du 18 avril 2016, Grenoble ne souhaite plus financer la ligne Lyon-Turin.

- ledauphine.com du 12 avril 2016, « Lyon/Turin, Pour le maire d’Aix-les-Bains, "la ville de Grenoble a bien raison" ».

- Laurent Gallien, « Lyon-Turin : "Moi je ne fais pas la chaise vide sur le sujet" C. Ferrari, président de la Métropole de Grenoble », (consulté le ).

- Lyon-Turin, priorité au fret sous Chartreuse, Xavier Dullin, 2017, sur le site grandchambery.fr.

- Philippe Claret, « Xavier Dullin : "le Lyon Turin sous Chartreuse, c’est moins de camions à Chambéry !" », Éco Savoie Mont-Blanc, (consulté le ).

- "Référé sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur le site de la Cour des comptes du 1er août 2012

- Mobilité 21 - pour un schéma national de mobilité durable, sur le site developpement-durable.gouv.fr.

- [PDF] Mobilité 21 : Pour un schéma national de mobilité durable, sur le site developpement-durable.gouv.fr.

- Jade Lindgaard, « Entre la France et l’Italie, un tunnel d’aberrations économiques », Mediapart, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) « sunk cost fallacy », dans Cambridge English Dictionary, (lire en ligne) (consulté le )

- Studio di impatto ambientale.

- (It) Tale alternativa di tracciato apporta le seguenti nuove criticità : Un tratto di circa 300 m del Tunnel di Base, nei pressi di Mompantero, si sviluppa in formazioni di rocce basiche, che possono contenere orizzonti potenzialmente amiantiferi.

- Voir sur torino.repubblica.it.

- « Lyon-Turin : Élisabeth Borne invite l'Italie à respecter les calendriers », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Michel Waintrop, « Le Lyon-Turin est au milieu du tunnel », La Croix, (lire en ligne, consulté le )

- « En Italie, le Mouvement 5 étoiles contraint de laisser se poursuivre le tunnel Lyon-Turin », Le Monde, (lire en ligne, consulté le )

- Dominique Dunglas et Rome, « La ligne de train entre Lyon et Turin fait dérailler la coalition à Rome », TDG, (ISSN 1010-2248, lire en ligne, consulté le )

- « L'Italie s'engage à mener à terme la liaison Lyon-Turin », sur Franceinfo, (consulté le )

- (fr) « Turin : la LGV Lyon-Turin au cœur des contestations dans la capitale piémontaise », Nina Ollier, Le Journal international, 28 septembre 2013.

- Trafic à travers les Alpes, sur le site bav.admin.ch.

Annexes

Bibliographie

- Présentation du projet Lyon-Turin, ministère de l'Écologie,

- Référé sur le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, Cour des Comptes,

Articles connexes

Liens externes

- www.transalpine.com - Site du Comité pour la Transalpine Lyon-Turin

- TELT – compagnie responsable de la construction de la ligne Lyon-Turin

- Les accès alpins du grand projet ferroviaire Lyon-Chambéry-Turin, sur le site de réseau ferré de France

- Déclaration d'utilité publique de l'itinéraire d’accès au tunnel franco-italien du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur le site du département de la Savoie

- Projet d'intérêt général de l'itinéraire d’accès au tunnel franco-italien du projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, sur le site du département du Rhône

- La liaison européenne Lyon-Turin, sur le site de la chambre de commerce et d'industrie de Savoie

- (PDF) Rapport au premier ministre sur l'examen de nouvelles sources de financement pour les travaux de la section transfrontalière de la liaison ferroviaire Lyon–Turin, Michel Destot et Michel Bouvard, , sur le site gouvernement.fr

- Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne pour la réalisation et l'exploitation d'une nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin (ensemble trois annexes), signé à Rome le 30 janvier 2012 texte complet du décret sur le site legifrance

- Sites d'opposants à la ligne Lyon-Turin