Gabarit ferroviaire

Le gabarit ferroviaire désigne le contour transversal d'un véhicule ferroviaire. Ce contour, qui fait l'objet d'une normalisation précise[1], doit s'inscrire dans le gabarit des obstacles[2] - [3], qui est le contour qui doit être maintenu libre dans les installations ferroviaires. Le chemin de fer étant un mode guidé, les véhicules ne peuvent pas dévier de leur voie pour éviter tout obstacle imprévu, d'où l'importance de la notion de gabarit[3]. L'harmonisation des gabarits est nécessaire pour permettre l'interopérabilité des réseaux ferroviaires.

Le terme de gabarit désigne aussi un profil métallique qui reproduit la partie haute du gabarit de chargement et qui permet de contrôler directement le respect des cotes imposées par un chargement réalisé sur un wagon avant d'autoriser son expédition.

Types de gabarits

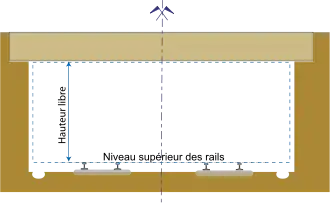

En ce qui concerne les véhicules, l'encombrement s'apprécie à l'arrêt (gabarit statique), mais aussi en mouvement (gabarit cinématique) car, en fonction de la longueur du véhicule (voiture ou wagon) et de l'entraxe des essieux ou des bogies, le gabarit des obstacles peut être engagé en largeur dans les courbes, soit au milieu vers l'intérieur de la courbe (saillie intérieure), soit aux extrémités vers l'extérieur (saillie extérieure). Il faut tenir compte aussi, en hauteur du jeu des suspensions en mouvement. À noter que des véhicules plus courts peuvent s'inscrire dans les courbes serrées et/ou au niveau des quais en profitant de la largeur maximale autorisée et ainsi offrir plus de confort aux voyageurs ; la maintenance des quais et sa traçabilité devenant alors primordiale quant au risque d'affaissement du terrain support (polémique du ).

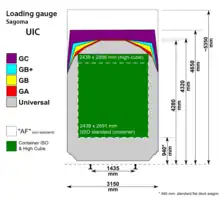

En ce qui concerne la voie dite « à écartement normal » (1435 mm), le premier gabarit international fut adopté en 1914 par la convention de Berne[4]. Il est connu sous le nom de gabarit passe-partout international (PPI). Sa largeur est de 3,150 m, sa hauteur de 4,280 m au-dessus de la surface du rail. Tout véhicule ferroviaire respectant le gabarit PPI est apte à circuler sur toutes les voies normales européennes, à l'exception des voies britanniques. Par la suite, l'Union internationale des chemins de fer (UIC) a codifié à plusieurs reprises le concept de gabarit et a défini les quatre gabarits actuellement en vigueur au niveau international.

- le gabarit international (PPI), qui est le plus petit commun dénominateur ;

- le gabarit GA ; c'est le gabarit de base du réseau ferré français ;

- le gabarit GB ; gabarit disponible sur certaines lignes ;

- le gabarit GC ; ce dernier est conseillé pour les nouvelles lignes grande vitesse en Europe.

En outre, un gabarit GB1 a été défini pour permettre le transport de certains conteneurs de grandes dimensions.

Ces gabarits ont tous la même largeur, 3 150 mm, ils ne diffèrent que dans les parties hautes, 4,320 m pour les GA et GB, 4,65 m pour le GC. La différence entre les gabarits GA, GB et GB1 se trouve au niveau de la « corne », c'est-à-dire au raccordement de la rive (limite verticale) et du ciel (limite horizontale haute). Élargir cette corne permet de passer des conteneurs ou des caisses de camions plus larges ou plus hauts

En Europe, tous les pays de l'union des chemins de fer d'Europe centrale (Verein Mitteleuropäischer Eisenbahnverwaltungen), les réseaux nordiques et l'Allemagne, ont un gabarit assez généreux qui préfigurait le GC, alors que les réseaux du sud, confrontés à un relief plus montagneux ont adopté à l'origine des gabarits plus restreints. La Grande-Bretagne constitue un cas particulier car elle a conservé un gabarit réduit tant en hauteur qu'en largeur. La largeur est notamment réduite au niveau des quais, ce qui explique le profil particulier aux rames Eurostar de première génération , plus étroites en bas de caisse.

Certains réseaux ont choisi un gabarit encore plus généreux. Aux États-Unis ou au Canada, par exemple, les chemins de fer ont été construits dans des zones vierges sans expropriations, mais avec une demande forte en matériaux volumineux et pas ou peu d'autres moyens de transport. Ainsi, a-t-on choisi un gabarit qui permet actuellement d'avoir des wagons double-stack qui portent deux conteneurs posés l'un sur l'autre, ou des voitures à double étage spacieuses.

L'adoption de gabarits normalisés n'empêche pas, malgré tout, d'avoir des problèmes de compatibilité au niveau des quais, ce qui a été le cas des rames Régiolis et Regio 2N lors de leur mise en service, 1300 bords de quais ont dû être rectifiés afin de permettre le passage des trains[5].

Gabarit des réseaux fermés

Les réseaux fermés, comme les métros, ont souvent adopté un gabarit différent et généralement plus réduit. Le métro de Paris a une largeur de 2,40 m, car il fut décidé à l'origine d'en faire un chemin de fer local, interdisant l'accès des trains des compagnies de chemins de fer.

Lorsqu'un véhicule ou un chargement dépasse les limites d'encombrement du gabarit, il peut dans certains cas être admis au transport, après une étude spécifique qui peut prescrire certaines conditions : itinéraire particulier, interdiction de trains croiseurs etc. Il circule alors sous le régime d'un transport exceptionnel.

Dans certains réseaux fermés, le gabarit peut au contraire être plus grand. C'est le cas des navettes Eurotunnel. Le tunnel a été construit, dès le départ, pour permettre le passage de navettes surdimensionnées pour le ferroutage de camions et autocars.

Références

- « DOSSIER : Normalisation ferroviaire, cultures de réseaux - L'Europe des chemins de fer, 1878-2000 (Compte rendu du 7e colloque de l'AHICF, Paris, 4-5 novembre 1999) », Revue d’histoire des chemins de fer, (DOI https://doi.org/10.4000/rhcf.1921, lire en ligne)

- « Gabarit limite d’obstacles », sur deutzer.de (consulté le )

- Tramway et piétons : Matérialisation du Gabarit Limite d'Obstacle (GLO), Cerema, , 102 p. (ISBN 978-2-11-131055-1, lire en ligne)

- Huet Jean, « Le gabarit ferroviaire et le transport combiné », Annales de Géographie, vol. 102, no 574, , p. 623-632 (www.persee.fr/doc/geo_0003-4010_1993_num_102_574_21186, consulté le )

- Gabriel Védrenne, « La SNCF et ses trains trop larges ou trop hauts », sur europe1.fr, (consulté le )