Saint-Rémy-de-Maurienne

Saint-Rémy-de-Maurienne est une commune française située dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Rémy-de-Maurienne | |||||

.JPG.webp)

| |||||

.svg.png.webp) Héraldique |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Savoie | ||||

| Arrondissement | Saint-Jean-de-Maurienne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Canton de La Chambre | ||||

| Maire Mandat |

Bertrand Mondet 2020-2026 |

||||

| Code postal | 73660 | ||||

| Code commune | 73278 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Rémiliens | ||||

| Population municipale |

1 238 hab. (2020 |

||||

| Densité | 28 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

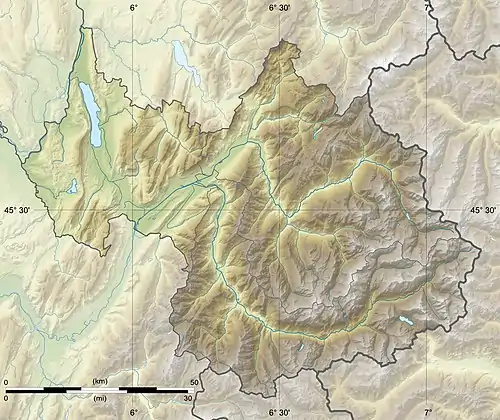

| Coordonnées | 45° 23′ 34″ nord, 6° 15′ 56″ est | ||||

| Altitude | Min. 394 m Max. 2 760 m |

||||

| Superficie | 44,26 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Saint-Jean-de-Maurienne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Saint-Jean-de-Maurienne | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Savoie

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | www.saintremydemaurienne.com | ||||

Géographie

.JPG.webp)

Saint-Rémy-de-Maurienne se situe sur la rive gauche de l'Arc, à quelques kilomètres, en descendant la vallée, de la confluence avec la vallée des Villards et celle du Bugeon. Le territoire communal, intégralement situé sur la rive gauche, englobe également plusieurs vallons et sommets de la chaîne séparant la Maurienne de la vallée d'Allevard. Parmi les principaux sommets figurent le pic du Frêne (2 807 m) et le Grand Miceau, parfois appelé Grand Pic de Saint-Rémy (2 619 m).

Si le fond de vallée est ample et plat, les contreforts sont abrupts et rocheux, et recouverts d'une dense forêt composée principalement de frênes, de châtaigniers et plus haut, de conifères, jusqu'aux environs de 1 700 m. Plus haut, s'étend une végétation de haute montagne avec d'amples pâturages vallonnés et moins abrupts.

La faune sauvage est nombreuse sur la commune mais varie selon le milieu. Ainsi le fond de vallée (héron, canard, épervier, lapin sauvage, renard, couleuvre, lézards), les bois (chouette, chat-huant, grand-duc, sanglier, chevreuil) et les alpages (corbeau, choucas, aigle royal, marmotte, chamois et depuis peu quelques loups ont été observés) comptent des espèces variées. Le dernier ours y fut tué pendant la Première Guerre mondiale. Le roi de Piémont-Sardaigne, futur roi d'Italie, Victor-Emmanuel vint y chasser, selon des sources locales, avant que la Savoie ne devienne française.

Communes limitrophes

Saint-Rémy-de-Maurienne est limitrophe de 8 communes. 6 d'entre elles sont situées dans la vallée de la Maurienne : 3 sur la même rive de l'Arc (Saint-Pierre-de-Belleville, Saint-Léger, Saint-Étienne-de-Cuines) et 3 sur la rive opposée (La Chapelle, Les Chavannes-en-Maurienne, La Chambre). Les 2 autres communes d'Arvillard et de Presle sont situées à l'ouest, sur le versant opposé du massif de Belledonne, dans la combe de Savoie.

Urbanisme

Typologie

Saint-Rémy-de-Maurienne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[4] - [5].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (91,7 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (94,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (55,6 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (22,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (13,5 %), zones agricoles hétérogènes (2,9 %), zones urbanisées (2,8 %), prairies (1,8 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (0,6 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Toponymie

En francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Sin Rmi, selon la graphie de Conflans[7].

Histoire

Les mentions du village sous la Révolution parlent de deux bourgs appelés Arpingon (Saint-Rémy) et la Tour Marteau (Saint-Sulpice).

Politique et administration

Liste des maires

.JPG.webp)

À la suite de la délibération du conseil municipal du , la commune a intégré la communauté de communes de la Vallée du Glandon le , se substituant au Syndicat intercommunal du canton de La Chambre, désormais dissout.

Industrie

C'est sous sa forme mécanique qu'a commencé à Saint-Rémy l'ère de la houille blanche. En effet, quand a été créée en 1873 la Société des établissements Horteur, on ne savait pas encore convertir l'énergie d'une chute d'eau en électricité. Son fondateur, dont le service de diligences Chambéry-Suse était victime de la concurrence ferroviaire nouvellement établie par le tunnel du Fréjus, s'est inspiré des papetiers installés dans le proche Grésivaudan en créant une râperie de bois. Il a équipé par une chute de 50 mètres, portée en 1900 à 250, le ruisseau de la Lescherette descendu de la chaîne de Belledonne. Ayant fait le choix de se placer sur le créneau d'une pâte blanche, de qualité, il s'est approvisionné, pour l'essentiel, en bois de tremble dans les départements bourguignons et franc-comtois par le chemin de fer en gare des Chavannes distante de 1 km[8].

L'affaire a perduré, le camion-grumier remplaçant peu à peu le wagon pour l'approvisionnement. La rente énergétique s'est perpétuée. La principale préoccupation a toujours été de s'assurer une clientèle dans le climat de concurrence des pâtes scandinaves et du plastique. Il a fallu sortir de l'isolement en liant son sort à une clientèle de grande fidélité. Ce furent, dans un premier temps, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les Papeteries de Savoie, établies au Bourget-du-Lac avec lesquelles fut conclu un accord de leasing. Quand celles-ci furent contraintes à la fermeture en 1965, le hasard a voulu que les puissantes Cartonneries de La Rochette, en cours de reconversion, aient été intéressées par le rachat de la râperie. Elles en firent une filiale. Las ! Mises en demeure de se conformer aux normes environnementales rigoureuses, les Cartonneries ont préféré abandonner la fabrication polluante de l'emballage en carton ordinaire. En compensation, elles ont décidé de développer la production de cartonnette, à base de pâte blanche, et d'intégrer vers l'amont, la fabrication de la pâte elle-même avec l'objectif très ambitieux de 50 000 tonnes par an. A quoi bon, dans ces conditions, maintenir en service la râperie de Saint-Rémy (3 000 tonnes) dont le matériel était à renouveler ? Celle-ci a donc été fermée en 1968. La commune y a perdu 30 emplois mais le souvenir est resté vif de cette entreprise pionnière dont elle perpétue la mémoire en baptisant sa zone d'activité du nom de François Horteur[9].

Avec la création des Filatures et Tréfileries de la Maurienne s'est ouverte, à la fin du XIXe siècle, une autre page de l'histoire industrielle de la commune. Tandis que la main-d'œuvre quasi exclusivement masculine trouvait à s'employer dans les usines électrochimiques de la Basse Maurienne, de nombreuses femmes restaient disponibles pour l'embauche. C'est par le hasard du service militaire que le directeur de la râperie Horteur a rencontré un industriel lyonnais désireux de transférer à la campagne son fonds de guimperie. Cette simple affaire familiale s'est développée à la dimension industrielle et s'est muée en société anonyme avec, bientôt, comme actionnaire principal le Comptoir Lyon-Alemand, spécialiste du travail des métaux précieux. Le recrutement local s'avérant insuffisant, une Maison de famille accueillit une centaine de jeunes filles italiennes recrutées parmi les familles de mineurs lorrains. En 1926, au maximum de leur activité, les Tréfileries employaient 190 personnes et livraient plus de 10 000 tonnes de marchandises[10].

La reprise des affaires s'est confirmée après la crise des années 1930 et la Seconde Guerre mondiale mais avec un effectif réduit du fait de l'automatisation. Mais à partir de 1962 on a assisté à un rétrécissement inexorable du marché mondial. Les modes avaient changé. Après Vatican II l'Eglise faisait retour à la simplicité dans l'exercice du culte et l'ornementation des édifices ; du fait de la décolonisation se sont fermés des pays comme l'Inde ou le Maghreb amateurs de costumes chamarrés. C'est dans ce contexte de récession structurelle qu'a éclaté la crise de 1968 dont a découlé l'ajustement des salaires de la campagne sur celui des villes. Les dorures Louis Mathieu de Villeurbanne étaient mieux armées pour la concurrence internationale grâce en particulier à une grande intégration verticale de la fonderie des métaux à la tréfilerie et au tissage et à la passementerie. Elles ont fermé leur établissement de Saint-Rémy[11].

On assiste désormais à un changement d'époque. Les pesanteurs traditionnelles ont cessé de jouer en faveur des communes. C'est à elles qu'il appartient désormais de retenir l'attention des investisseurs par une publicité dynamique, par la mise à disposition de locaux, par la création de zones d'activité bien équipées. C'est un combat perpétuel car les stratégies des entreprises favorisent la mobilité géographique. La chance a d'abord souri à Saint-Rémy car la C.I.T.-Alcatel, peinant à recruter pour son usine d'Aix-les-Bains du fait de la concurrence du thermalisme, s'est montrée intéressée par la disponibilité immédiate des locaux des ex Filatures et par la qualité du personnel féminin. Elle s'est engagée pour 12 ans.Ses espoirs n'ont pas été déçus et elle a pu recruter par des services d'autocars dans toute la Maurienne jusqu'à 425 personnes en 1974. Mais elle n'a pas renouvelé son bail à son expiration en 1980, la commutation électronique rendant obsolète la téléphonie traditionnelle[12].

La commune a alors entrepris de gros travaux de rénovation des locaux et il s'est trouvé un repreneur dès 1984 avec la société piémontaise GATE, fabricante à Asti de systèmes de ventilation et de climatisation pour les voitures automobiles[13]. Vu l'importance de sa clientèle française, elle a trouvé commode d'avoir outre-monts une antenne de stockage à Saint-Rémy. Si les flatteuses perspectives d'emploi originelles (130 personnes en 1994) ne se sont pas confirmées, on peut tout de même se féliciter de la solidité de son ancrage savoyard puisque, devenue filiale de la Johnson Electric, elle emploie toujours en 2018 une trentaine de personnes. La même fidélité ne s'est pas confirmée pour la firme Spirel qui s'était installée sur la zone d'activité dès son ouverture en 1981 et avait recruté 60 des chômeurs de la C.I.T. Ce fabricant de petits moteurs pour la manœuvre des stores et rideaux, repris par la Somfy en 1992 avec 120 emplois, vient de délocaliser et a fermé ses portes en 2014[14].

Démographie

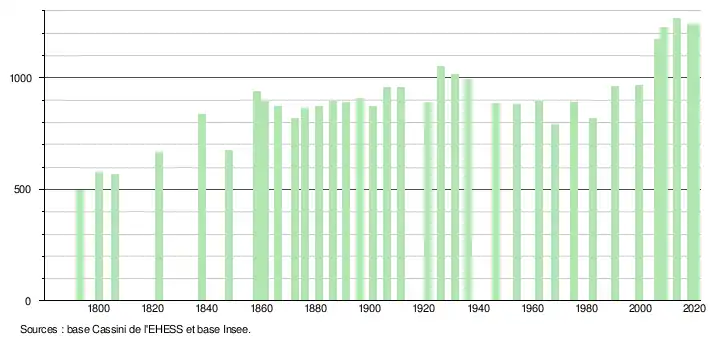

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[16].

En 2020, la commune comptait 1 238 habitants[Note 3], en diminution de 1,82 % par rapport à 2014 (Savoie : +3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Une base de loisirs comportant deux lacs artificiels aménagés, l'un pour la baignade et l'autre pour la pêche, avec un grand jet d'eau de 30 mètres de hauteur alimenté par le torrent du Goujon[19], et un camping à côté.

- L'église du village dédiée à saint Rémy est de style baroque.

- Chapelle Notre-Dame-Auxiliatrice à l'entrée du chef-lieu.

- Principaux hameaux de la commune, en aval (du nord au sud) : le Grivolley, le Grivolley-Barbois, le Pontet, les Étalons, le Sandrin, le Chef-lieu, le Verney du Pont, la Combe, les Perelles, Saint-Claude, les Gorges, la Tour, la Girard, Saint-Sulpice. Et en amont, de nombreux lieux-dits ne sont pas habités en permanence : le Beaufray, la Soif, les Grangettes, Montfront, la Grangette, Noire Combe, Varrat, Biomont, les Étaves, Arpingon, le Replat, la Lescherette, la Pierre, l'Arche, les Casières (avec son câble transporteur).

- Pont de Saint-Rémy-de-Maurienne, un des rares ponts en béton précontraint en précontrainte extradossée, construit au-dessus de l'Arc et de l'autoroute A43.

.JPG.webp) Église Saint-Rémy.

Église Saint-Rémy..JPG.webp) Chapelle Notre-Dame Auxiliatrice.

Chapelle Notre-Dame Auxiliatrice..JPG.webp) Le lac bleu.

Le lac bleu.

Voir aussi

Bibliographie

- Michèle Brocard, Maurice Messiez-Poche, Pierre Dompnier, Histoire des communes savoyardes : La Maurienne - Chamoux - La Rochette (vol. 3), Roanne, Éditions Horvath, , 558 p. (ISBN 978-2-7171-0289-5), p. 132-136. ([PDF] lire en ligne)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Lexique Français : Francoprovençal du nom des communes de Savoie : Lé Kmoune in Savoué, Bruxelles, Parlement européen, , 43 p. (ISBN 978-2-7466-3902-7, lire en ligne), p. 24Préface de Louis Terreaux, membre de l'Académie de Savoie, publié au Parlement européen à l'initiative de la députée Malika Benarab-Attou..

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 558 p., p. 121-126.

- Blanc René, Saint-Rémy-de-Maurienne, village aux mille sources, Fontaine de Siloé, , 213 p., p. 127-130.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 558 p., p. 118-120.

- Chabert Louis, Les grandes Alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 120-121.

- Chabert Louis, Les grandes alpes industrielles de Savoie, , 559 p., p. 283-284.

- Blanc René, Saint-Rémy-de-Maurienne village aux mille sources, Fontaine de Siloé, , 212 p., p. 138-141.

- Dorothée Thénot, « En Savoie, Spirel devrait fermer ses portes le 20 juillet », L'usine nouvelle, .

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- AMETEN, « Implantation d’une microcentrale hydroélectrique sur le cours d’eau du Goujon » [PDF], sur http://www.observatoire.savoie.equipement-agriculture.gouv.fr, , p. 233.