Orelle

Orelle (/ɔʁɛl:/) est une commune française située dans la vallée de la (Moyenne) Maurienne dans le département de la Savoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

La commune possède sa propre station de sports d'hiver (le domaine skiable d'Orelle) qui s'est intégrée, en , au Trois Vallées, le plus grand domaine skiable au monde. La pointe du Bouchet, la pointe de Thorens et la cime Caron font d'Orelle les trois plus hauts points du domaine skiable des Trois Vallées.

Situé au cœur des cols de la Maurienne, laquelle se désigne aujourd'hui comme le plus grand domaine cyclable du monde, Orelle est, l'été, le rendez-vous des cyclotouristes et randonneurs. Un large patrimoine culturel catholique (comme les églises baroques Saint-Maurice d'Orelle et Sainte-Marguerite d'Orelle) ainsi que des sites naturels et artificiels (comme le lac de Bissorte, la falaise de Leschaux ou encore le plateau de Plan-Bouchet) riches en histoire ou attractifs touristiquement sont recensés sur la commune, laquelle est composée de 11 lotissements principaux où vivent les Orellins.

La commune est divisée en deux parties par la rivière de l'Arc et revendique une superficie totale de près de 7 000 hectares, pour une altitude moyenne de 2 100 m. Autrefois intégrée aux Alpes cottiennes puis au royaume de Piémont-Sardaigne, Orelle devint définitivement française à partir de .

Géographie

Situation

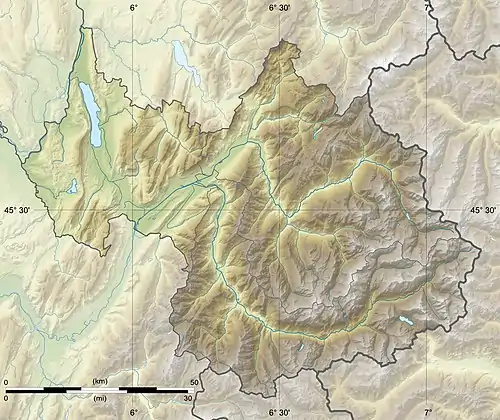

Orelle est une commune française située en Savoie, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, intégrée à l'ubac et à l'adret de la vallée de la Maurienne, plus précisément ancrée en Moyenne Maurienne[1] - [2] - [3].

Situation d'Orelle en Savoie.

Situation d'Orelle en Savoie.

Superficie

La superficie totale de la commune avoisine les 7 000 hectares, ce qui correspond à 69,25 m2 de territoire. La rivière de l'Arc partage le territoire de la commune en deux parties de superficie sensiblement égale, avec le versant nord aussi forestier que le versant sud plus urbanisé[4] - [5].

Il existe très peu d'espaces naturels où l'on peut observer une opposition aussi complète entre l'adret (du côté droit de la vallée, où sont situés tous les hameaux, habitations, commerces et terres défrichées) et l'ubac (en rive gauche, recouvert d'une vaste forêt) d'une vallée[6] - [7] - [8].

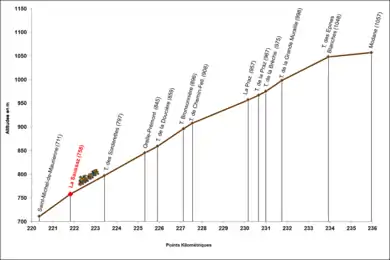

Altitudes

L'altitude minimum d'Orelle débute à 819 m d'altitude au lieu-dit de la Denise (lequel possède un pont automobile (le pont de la Denise) pour traverser la rivière de l'Arc) ; l'altitude maximale de la commune atteint 3 416 m d'altitude à la pointe du Bouchet. Avec de nombreux sommets aux altitudes significatives et des vallons hauts en altitude, la moyenne altitudinaire du territoire municipal dépasse les 2 100 m[9] - [10] - [11].

.JPG.webp) Pointe du Bouchet (altitude maximum d'Orelle).

Pointe du Bouchet (altitude maximum d'Orelle). Pont de la Ville au XIXe siècle (proche de l'ancien village de la Denise et surtout de Francoz et de la Bronsonnière).

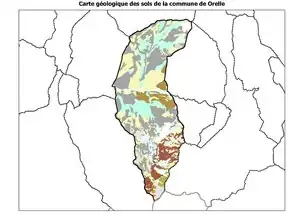

Pont de la Ville au XIXe siècle (proche de l'ancien village de la Denise et surtout de Francoz et de la Bronsonnière). Carte géologique d'Orelle et de ses environs.

Carte géologique d'Orelle et de ses environs.

Géologie

La géologie de la commune est très variée et répertoriée sur cette carte géologique.

Les sites les plus vastes sont notamment constitués de conglomérats, grès et arkoses micacés, schistes (siltites) et charbon sous forme d'anthracite. On retrouve de nombreux sites d'éboulis anciens et quelques récents. Les moraines sont notables, localement plus tardives ou plus récentes ; les dépôts fluvio-glaciaires ou glacio-lacustres sont aussi localement associés. Enfin, les glaciers et névés, qu'ils soient révolus ou actuels, représentent une part non négligeable de l'espace communal[12] - [13].

Sous le lieu-dit de la Falconnière, en face du village du chef-lieu, une série de plis hectométriques sont déversés vers l'est et sont aussi empilés : ils affectent les couches de grès et schistes à charbon, datant du Carbonifère. Dans ce secteur, la houille productive est formé principalement d'alternances d’échelle plurimillimétrique (c'est-à-dire des lamines) à plurimétrique de schistes gris micacés et de schistes gris-noir riches en matière organique voire charbonneux et éventuellement pyrite, de méta-grès fins à très grossiers à conglomératiques de schistes gréseux et méta-grès schistosés et de charbon[13] - [14].

Ces niveaux de charbon élevés ont pu jouer le rôle de décollement. Généralement, le charbon est broyé en donnant parfois de véritables gouges argilo-charbonneuses. La tectonique de la zone houillère est polyphasée puisqu'après leurs dépôts, les bassins houillers de la zone briançonnaise ont été affectés par les différentes phases tectoniques durant la formation de la chaîne alpine. D'abord en extension pendant l'ouverture océanique puis en en compression durant la fermeture de l'océan alpin. C'est donc durant la phase de compression que les plis d'Orelle se sont formés ; les derniers mouvements datent du Miocène. Cette zone houillère entre Saint-Michel-de-Maurienne et Modane est connue pour sa disposition structurale en éventail. Les plis et leurs schistosités associées sont en effet déversés vers l'ouest vers Saint-Michel-de-Maurienne et vers l'est à partir du nord de Saint-Michel-de-Maurienne jusqu'à Modane[13] - [15] - [16].

Plis géologiques à la Falconnière.

Plis géologiques à la Falconnière. Plis géologiques au lieu-dit de Pointe Teurre.

Plis géologiques au lieu-dit de Pointe Teurre. Plis géologiques au crêt Fénère.

Plis géologiques au crêt Fénère.

Juste à l'est d'Orelle, la zone houillère change de faciès en passant à la houille stérile. Celui-ci est formé principalement de méta-grès sans charbon. Ces méta-grès micacés constituent la lithologie dominante. Les plis d'Orelle, déversés vers l'est, se sont formés en encaissant la déformation alpine en compression contre ces méta-grès beaucoup plus rigides qui ont joué comme un coin de blocage, d'où ces formes caractéristique de plis faillés hectométriques observés à Orelle dans les faciès plus schisteux[13] - [17].

L'or, qui se trouve à l’état natif dans les veines et fissures de roches, parfois en association avec du quartz, lequel est justement très présent sur l'adret des communes d'Orelle et de l'ancienne commune du Thyl, se retrouve dans les rivières mauriennaises suite à l'érosion et est déjà exploité à l'époque romaine[18] - [19].

C'est précisément l'explication de la découverte de cristaux de roche et de sidérites lors de la création du tunnel d'Orelle mais aussi sur des sites de Plan-Bouchet[20].

.jpg.webp) Roche orangée et lisse retrouvée à la pointe de Terre Rouge.

Roche orangée et lisse retrouvée à la pointe de Terre Rouge. Roche grise et blanche retrouvée à la pointe de la Sandonière.

Roche grise et blanche retrouvée à la pointe de la Sandonière. Pierre provenant du crêt de Longefan.

Pierre provenant du crêt de Longefan.

.jpg.webp) Quartzites retrouvés au pic du Thabor.

Quartzites retrouvés au pic du Thabor. Roche brune et grise en provenance du mont Coburne (face nord).

Roche brune et grise en provenance du mont Coburne (face nord). Marbre retrouvé à proximité du rocher Rénod.

Marbre retrouvé à proximité du rocher Rénod.

Reliefs remarquables

Les plus hauts ou les plus célèbres reliefs géologiques d'Orelle sont répertoriés ci-dessous (pour afficher leur image, il faut survoler le lien de la page du relief)[21] - [22].

- Pointe du Bouchet (3 416 m, plus haut sommet d'Orelle) ;

- Col du Bouchet (3 250 m, plus haut sommet des Trois Vallées) ;

- Pointe de Thorens (3 262 m) ;

- Pic du Thabor (3 207 m) ;

- Cime Caron (3 195 m) ;

- Mont Thabor (3 178 m) ;

- Mont Bréquin (3 131 m) ;

- Col du Thabor (3 109 m) ;

- Pointe de Terre Rouge (3 080 m) ;

- Roche Noire (3 067 m) ;

- Le Cheval-Blanc (3 020 m) ;

- Rocher Rénod (3014 m) ;

- Roche de la Pelle (2993 m) ;

- Pointe de la Sandonière (2 927 m) ;

- Roche des Marches (2 919 m) ;

- Pic Noir (2 874 m) ;

- Aiguille de Bertin (2 809 m) ;

- Roche du Lac (2 789 m) ;

- Crêt de Longefan (2 761 m) ;

- Le Gros Crey (2 595 m) ;

- Roche Fleurie (2 573 m, rive gauche du lac de Bissorte) ;

- Mont Coburne (2 568 m, rive droite du lac de Bissorte) ;

- Grosse Tête (2 567 m) ;

- Crêt Fénère (2482 m).

Localisation et communes limitrophes

Orelle est située (à vol d'oiseau) à 661 km de Paris, à 200 km de Lyon, à 115 km de Grenoble et Turin, à 180 km de Genève et à 90 km de Chambéry. La commune est très proche de l'Italie, le sommet (nord-ouest) de la Botte se trouvant au sud d'Orelle (séparé par quelques mètres de territoire modanais). Elle se situe au sud des Belleville, à l'est de Saint-Michel-de-Maurienne et de Valmeinier, à l'ouest de Saint-André, de Freney et de Modane, et au nord de Névache[23] - [24] - [25].

Sur le versant boréal

« Orelle est délimité sur le versant nord : à l'ouest, par le [torrent] du Poucet ; au nord, par la crête reliant le mont Bréquin à la pointe de Thorens ; à l'est, par la crête joignant la pointe de Thorens à la pointe Rénod et redescendant jusqu'à [Chalionnet] »[26].

Sur le versant austral

« Sur le versant sud, Orelle est délimité : à l'ouest, par le ruisseau de[s Ridières], puis par la crête partant du Gros Crey qui rejoint le mont Thabor par le col des Marches ; à l'est, par la crête joignant le mont Thabor au crêt de Bonnenuit en passant par le col du Cheval-Blanc et la crête des Sarrasins, puis par le ruisseau de Bissorte »[26].

Localisation INSEE d'Orelle par rapport aux communes limitrophes.

Localisation INSEE d'Orelle par rapport aux communes limitrophes. Localisation orthophotogrammétrique d'Orelle par rapport aux communes limitrophes.

Localisation orthophotogrammétrique d'Orelle par rapport aux communes limitrophes. Les randonnées possibles sont nombreuses à Orelle, commune qui possède une géologie particulièrement montagnarde.

Les randonnées possibles sont nombreuses à Orelle, commune qui possède une géologie particulièrement montagnarde.

Climat

Le climat à Orelle, à l'image de celui régnant en Savoie, est de type montagnard, caractérisé par de fortes précipitations en hiver, ce qui permet un très bon enneigement, et un été plutôt sec, influencé par le pôle d’aridité intra-alpine de la Maurienne. Orelle fait partie des communes appartenant aux Alpes internes ; la commune possède un adret qui est ainsi très ensoleillé en hiver comme en été[27].

Durant la saison hivernale, d'importantes précipitations peuvent donc y avoir lieu, sous forme de chutes de neige abondantes. Il est à noter que ces dernières sont de plus en plus faibles à cause du réchauffement climatique. Pendant la saison estivale, le climat est tempéré avec des périodes de sécheresse entrecoupées par des orages pluvieux qui s'intensifient en automne[28] - [29].

Les vents principaux soufflant sur la commune sont la bise, vent froid venant du nord, et un effet de Foehn appelé localement « la lombarde », un vent chaud provenant du sud et pouvant, lors de certains hivers, apporter du sable provenant du désert du Sahara et colorant ainsi la neige en jaune[30].

Sismicité

La commune d'Orelle se trouve dans une zone sismique de niveau 3, ce qui implique un risque sismique jugé « modéré » par les autorités locales et par le gouvernement français[31] - [32].

Risques naturels

Le risque d'avalanches demeure le principal risque naturel à Orelle, plus important l'hiver et une partie du printemps (avalanches de neige) que l'été (avalanches de rochers). Autrefois, les villages d'Orelle étaient totalement isolés l'hiver, à cause de fortes chutes de neige et de grandes avalanches. Le procès d'Orelle traite d'un drame sur la station de ski d'Orelle : un skieur, pourtant encadré par un moniteur de ski alpin, le jour de la Saint-Sylvestre 2010, se fait emporter par une avalanche de neige. Le Procureur de la République d’Albertville ouvre une information judiciaire pour « homicide involontaire » et « mise en danger ». Il s’était dit « effaré que des professionnels puissent prendre le risque d’emmener un groupe là où il y a un danger » car il décrit alors la situation de « faute d’imprudence caractérisé »[33] - [34] - [35].

Risques anthropiques

Le barrage de Bissorte est le principal risque pour les hommes : construit en pierres sèches, si son armature cède, c'est toute la Moyenne Maurienne qui est inondée[36] - [37].

Lotissement habité de Francoz en automne.

Lotissement habité de Francoz en automne. Lotissement d'Orelle (le Chef-lieu) et mairie d'Orelle.

Lotissement d'Orelle (le Chef-lieu) et mairie d'Orelle._et_le_mont_Coburne_(%C3%A0_droite)_sur_Orelle_en_%C3%A9t%C3%A9_2022.jpg.webp) Roche Fleurie et mont Coburne nuagés (été).

Roche Fleurie et mont Coburne nuagés (été)..jpg.webp) Crêt de Longefan brouillardeux en septembre.

Crêt de Longefan brouillardeux en septembre. Le crêt Fénère, un sommet de la partie nord d'Orelle (adret).

Le crêt Fénère, un sommet de la partie nord d'Orelle (adret)._en_2020.jpg.webp) Ubac de la partie sud de la commune d'Orelle en 2020.

Ubac de la partie sud de la commune d'Orelle en 2020.

Transport routier

La commune d'Orelle est desservie par la départementale 6 qui longe la rivière de l'Arc, rejoignant Paris à l'Italie par le col du Mont-Cenis, via Lyon et Chambéry. La gare routière de Francoz est située sur le parking de la télécabine d'Orelle[38].

Elle est traversée par l'Autoroute française A43, qui emprunte le tunnel d'Orelle, classé 11e tunnel routier le plus long de France du long de ses 3 684 mètres de longueur : cette autoroute vient de Lyon et traverse la Maurienne jusqu'à Modane d'où elle rejoint l'Italie par le tunnel du Fréjus. Pour rejoindre la commune d'Orelle, il est possible d'emprunter la sortie 28 à Montricher-Albanne ![]() 28, la sortie 29 à Saint-Michel-de-Maurienne

28, la sortie 29 à Saint-Michel-de-Maurienne ![]() 29 (toutes deux à l'ouest de la commune), la sortie 30 à Freney

29 (toutes deux à l'ouest de la commune), la sortie 30 à Freney ![]() 30 ou encore la sortie 31 à Fourneaux

30 ou encore la sortie 31 à Fourneaux ![]() 31 (toutes deux à l'est de la commune)[39].

31 (toutes deux à l'est de la commune)[39].

Ailleurs, la commune est traversée par une multitude de routes communales, de pistes forestières et de sentiers qui relient les différents villages et hameaux entre eux[40].

Transport ferroviaire

Orelle voit passer sur son territoire quelques kilomètres de la ligne de Culoz qui correspond à la « ligne de la Maurienne », longeant, comme l'autoroute A43 et la route départementale 1006, la commune sur la rive nord de l'Arc[41].

Cette double-voie ferroviaire emprunte plusieurs tunnel ferroviaires situés à Orelle, comme (de l'est vers l'ouest)[42] :

- le tunnel de Chemin-Fell (133 m),

- le tunnel de la Bronsonnière (102 m),

- la galerie de Chenevier (20 m),

- le tunnel ferroviaire d'Orelle (65 m),

- le tunnel de la Doucière (133 m),

- le tunnel Orelle-Prémont (50 m),

- le pont d'Anvers (56 m),

- le pont sur l'Arc (57 m),

- et le tunnel de l'Âne (55 m).

Le tunnel d'Anvers s'effondre en , nécessitant une déviation enjambant deux fois l'Arc (c'est le pont d'Anvers nommé la « déviation d'Anvers ») sur une distance inférieure à 500 m et la création de la gare d'Orelle-Prémont, aujourd'hui disparue[43] - [44].

La gare ferroviaire la plus proche est la gare de Saint-Michel-de-Maurienne - Valloire, située sur la commune de Saint-Michel-de-Maurienne, à 15 min de route depuis Orelle en automobile.

Cette gare est desservie par les TGV en provenance de Paris et à destination de Turin et Milan en Italie (et inversement), ainsi que par les TER Rhône-Alpes en provenant de Lyon ou de Chambéry et se dirigeant vers Modane (et inversement). Durant la période hivernale, la liaison TGV est renforcée les weekends, en particulier les samedis, à destination des gares desservant les différentes stations de sport d'hiver de la Maurienne[45].

Cadastre de la commune.

Cadastre de la commune. Entrée ouest du tunnel d'Orelle.

Entrée ouest du tunnel d'Orelle..JPG.webp) RD1006 franchissant Francoz.

RD1006 franchissant Francoz. Sortie est du tunnel d'Orelle au pont des Chèvres.

Sortie est du tunnel d'Orelle au pont des Chèvres. La limitation kilométrique est de 40 km/h à Orelle ; un équipement de pneus est nécessaire en hiver.

La limitation kilométrique est de 40 km/h à Orelle ; un équipement de pneus est nécessaire en hiver..jpg.webp) Station de ventilation de la Bronsonnière (du tunnel d'Orelle).

Station de ventilation de la Bronsonnière (du tunnel d'Orelle). Axe ferroviaire avec train SNCF évoluant à Orelle sur la partie supérieure de la déviation d'Anvers (depuis la Nationale 6).

Axe ferroviaire avec train SNCF évoluant à Orelle sur la partie supérieure de la déviation d'Anvers (depuis la Nationale 6). Galerie de Chenevier.

Galerie de Chenevier..JPG.webp) Train à vapeur à Orelle.

Train à vapeur à Orelle. Axes de communications à Orelle.

Axes de communications à Orelle.

Transport aérien et transports en commun

L'aéroport le plus proche de la commune est l'aéroport de Chambéry - Savoie, situé au nord de Chambéry, à environ 90 km de la commune, par la route. Deux autres grands aéroports situés dans la région peuvent desservir la commune, à savoir l'aéroport international de Genève, situé près de la frontière franco-suisse, et l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, près de Lyon, tous deux distants d'environ 180 km par la route. Le parking de la télécabine d'Orelle peut servir d'héliport, tout comme l'héliport du Crêt du Vlé[46] - [47].

La commune d'Orelle est desservie par les bus scolaires desservant tous les hameaux de la commune pour les écoliers de l'école primaire publique d'Orelle et les collégiens du collège Paul Mougin à Saint-Michel-de-Maurienne ; les élèves du lycée Paul Héroult à Saint-Jean-de-Maurienne sont déposés à la gare routière de la télécabine d'Orelle. De plus, une navette municipale descend ou monte les skieurs en s'arrêtant à la gare routière de la télécabine d'Orelle puis à la résidence du Hameau des Eaux d'Orelle, et inversement. Enfin, des bus sont mis à disposition pour les personnes âgées le vendredi matin afin que les aînés de la commune puissent bénéficier du marché de Saint-Michel-de-Maurienne. Se déplacer en transport en commun est donc particulièrement restreint en zone rurale tel à Orelle[48] - [49] - [50] - [51].

Route des Grandes Alpes et Chemins du Baroque

La Route des Grandes Alpes traverse Orelle en longeant l'Arc avant d'arriver au virage de Saint-Michel-de-Maurienne, plus bas en altitude. La commune d'Orelle fait par ailleurs partie des Chemins du Baroque avec, entre-autres, les églises Saint-Maurice, Sainte-Marguerite et de nombreuses chapelles et croix édifiées[52] - [53] - [54] - [55] - [56].

Hydrographie

2 % du territoire communal est constitué de cours ou points d'eau, comme des ruisseaux, lacs, cascades, torrents, rivières et glaciers. Les coordonnées ci-dessous représentent un passage ou une zone aquatique des cours ou points d'eau en question (rangés dans l'ordre alphabétique)[57] - [58].

- Arc 45° 12′ 25″ N, 6° 32′ 50″ E ;

- Bonrieu 45° 12′ 32″ N, 6° 32′ 53″ E ;

- Cascade de Bissorte 45° 10′ 59″ N, 6° 34′ 48″ E ;

- Cascade de Francoz 45° 12′ 31″ N, 6° 32′ 51″ E ;

- Cascade de la croix d'Antide 45° 15′ 26″ N, 6° 34′ 27″ E ;

- Cascade de la Fusine 45° 12′ 47″ N, 6° 33′ 03″ E ;

- Cascade de l'Arcelin 45° 14′ 15″ N, 6° 33′ 31″ E ;

- Cascade de Margerel 45° 12′ 08″ N, 6° 32′ 59″ E ;

- Glacier de la pointe Rénod (presque disparu) 45° 14′ 52″ N, 6° 35′ 58″ E ;

- Glacier de la roche Noire 45° 08′ 51″ N, 6° 32′ 39″ E ;

- Glacier du Bouchet 45° 15′ 38″ N, 6° 36′ 06″ E ;

- Glacier du Thabor 45° 06′ 52″ N, 6° 33′ 37″ E ;

- Gouilles des Grandes Combes 45° 11′ 14″ N, 6° 32′ 36″ E ;

- Lac de Bissorte 45° 10′ 21″ N, 6° 34′ 36″ E ;

- Lac de la roche Noire 45° 08′ 51″ N, 6° 32′ 49″ E ;

- Lac des Bataillères 45° 08′ 28″ N, 6° 34′ 00″ E ;

- Lacs de la Grande Goye 45° 14′ 39″ N, 6° 32′ 55″ E ;

- Lac du Loup 45° 11′ 15″ N, 6° 32′ 15″ E ;

- Lac du Jeu 45° 09′ 55″ N, 6° 32′ 43″ E ;

- Lac Pépin 45° 08′ 36″ N, 6° 33′ 05″ E ;

- L'Arpont 45° 13′ 31″ N, 6° 31′ 43″ E ;

- Ruisseau de Bissorte 45° 09′ 44″ N, 6° 33′ 50″ E ;

- Ruisseau de Bordelin 45° 11′ 54″ N, 6° 31′ 19″ E ;

- Ruisseau de Chamberod 45° 12′ 41″ N, 6° 33′ 40″ E ;

- Ruisseau de la Grande Montagne 45° 08′ 50″ N, 6° 34′ 32″ E ;

- Ruisseau de Margerel 45° 12′ 00″ N, 6° 32′ 58″ E ;

- Ruisseau de Plan-Bronzin 45° 12′ 02″ N, 6° 31′ 29″ E ;

- Ruisseau des Marches 45° 09′ 10″ N, 6° 34′ 45″ E ;

- Ruisseau des Ridières 45° 11′ 57″ N, 6° 31′ 00″ E ;

- Ruisseau du Bouchet 45° 15′ 33″ N, 6° 35′ 01″ E ;

- Ruisseau du col des Marches 45° 09′ 12″ N, 6° 33′ 11″ E ;

- Ruisseau du Jeu 45° 09′ 51″ N, 6° 33′ 25″ E ;

- Torrent du Poucet 45° 12′ 59″ N, 6° 31′ 03″ E.

.jpg.webp) Bonrieu (à Francoz).

Bonrieu (à Francoz)..png.webp) Arc (en Maurienne).

Arc (en Maurienne)._sur_la_commune_d'Orelle.jpg.webp) Cascade de la Fusine.

Cascade de la Fusine._2.JPG.webp) L'Arc borde la Route Nationale 6 à Orelle.

L'Arc borde la Route Nationale 6 à Orelle. Ruisseau de Chamberod.

Ruisseau de Chamberod..jpg.webp) Cascade de Francoz.

Cascade de Francoz. Panneau de prévention près de Bonrieu.

Panneau de prévention près de Bonrieu. Ruisseau du Bouchet.

Ruisseau du Bouchet. Hydrographie d'Orelle.

Hydrographie d'Orelle. Cascade de l'Arcelin.

Cascade de l'Arcelin.

Urbanisme

Typologie

Orelle est une commune rurale car elle fait partie des communes peu ou très peu densément peuplées, au sens de la grille communale de densité de l'INSEE. Les maisons traditionnelles y sont en pierre et en bois avec des toits en lauze, mais de nombreuses constructions récentes ont été construites dans le cadre de l'accès au domaine skiable ou pour le plan de repeuplement communal en lien avec l'école d'Orelle[Note 1] - [59] - [60] - [61] - [62].

Par ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Jean-de-Maurienne, dont elle est une commune de la couronne. Cette aire, qui regroupe 26 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[Note 2] - [63] - [64].

Morphologie urbaine

Orelle est constitué de 11 hameaux principaux ruraux et authentiques qui demeurent nichés au-dessus de l'Arc et en dessous de la station de ski d'Orelle. Habité toute l'année, ils se situent à quelques kilomètres de la frontière de l'Italie et sont au pied du Parc National de la Vanoise[65].

Le Chef-lieu d'Orelle et Bonvillard : les deux « cœurs urbains » historiques de la localité

- Le chef-lieu d'Orelle est le village le plus ancien de la localité qui culmine à 1 000 m d'altitude.

- Bonvillard est également un village ancien, le plus élevé en altitude de tous les hameaux orellins (à 1 200 m d'altitude).

.jpg.webp) Vue d'Orelle depuis Francoz.

Vue d'Orelle depuis Francoz._2.jpg.webp) Entrée Est du Chef-lieu d'Orelle.

Entrée Est du Chef-lieu d'Orelle. Vue générale de l'église Saint-Maurice d'Orelle au Chef-lieu d'Orelle.

Vue générale de l'église Saint-Maurice d'Orelle au Chef-lieu d'Orelle. Vue aérienne de Bonvillard en 1950.

Vue aérienne de Bonvillard en 1950. Vue du village de Bonvillard depuis Derrière-les-Prés.

Vue du village de Bonvillard depuis Derrière-les-Prés..jpg.webp) Vue générale de l'église Sainte-Marguerite d'Orelle à Bonvillard.

Vue générale de l'église Sainte-Marguerite d'Orelle à Bonvillard.

Francoz

Francoz (45° 12′ 29″ N, 6° 32′ 46″ E) est un célèbre hameau d'Orelle car il est directement situé contre la route départementale 1006, passage automobile fréquenté. Longeant l'Arc sur 1 km et élevé à 900 m d'altitude, il se trouve au sud du Hameau des Eaux d'Orelle, au sud-est du chef-lieu d'Orelle et au nord de la Bronsonnière (ce dernier lieu-dit abrite la station de ventilation de la Bronsonnière, intégrée au tunnel alpin d'Orelle)[66] - [67] - [68].

Le hameau habité comporte une dizaine de commerces, des résidences riveraines et touristiques ainsi que des services-publics. La télécabine d'Orelle possède sa gare de départ au centre du hameau et il y a une patinoire artificielle municipale derrière l'office de tourisme d'Orelle qui s'y trouve aussi. Un office postal est ouvert et on y trouve une crèche, un périscolaire et des bureaux d'entreprise ou de réunion. Les Charmettes (au nord-est, autrefois orthographié au singulier), Saint-Jacques (au nord-centre), le Pra (au sud-ouest-centre) et le Pré Nouveau (à l'ouest) sont les quartiers du village. La chapelle Saint-Jacques d'Orelle est érigée dans ce lotissement[69] - [70] - [71].

Francoz est également localement écourté « Frank » (comme sur la carte de l'état-major de 1820) mais sa graphie historiquement correcte est « Franco ». En effet, ce dernier terme est un nom d'homme dérivé de « Francus », faisant référence à saint François de Sales. C'est également ce toponyme qui s'est appliqué, au fil des siècles, à la famille Francoz, dont certains de ses hommes s'engagèrent en politique et devinrent maires d'Orelle[72] - [73].

Vue du hameau de Francoz dominé par le Hameau des Eaux d'Orelle.

Vue du hameau de Francoz dominé par le Hameau des Eaux d'Orelle. Place de Francoz.

Place de Francoz. Entrée ouest de Francoz, au quartier du Pré Nouveau.

Entrée ouest de Francoz, au quartier du Pré Nouveau. Départ de la télécabine d'Orelle et office de tourisme.

Départ de la télécabine d'Orelle et office de tourisme. Francoz vu de nuit.

Francoz vu de nuit. Centre de Francoz.

Centre de Francoz. Rue de l'Office de Tourisme d'Orelle.

Rue de l'Office de Tourisme d'Orelle. Panneau d'affichage à Francoz.

Panneau d'affichage à Francoz.%252C_sur_la_Carte_fran%C3%A7aise_en_couleurs_du_XIXe_si%C3%A8cle_en_couleurs_superposable_aux_cartes_et_donn%C3%A9es_modernes.jpg.webp) « Frank » sur la carte française de 1820.

« Frank » sur la carte française de 1820. Passerelle et centre de Francoz.

Passerelle et centre de Francoz.

Orellette

Orellette (45° 12′ 58″ N, 6° 31′ 17″ E) est un lotissement orellin ancien assez éloigné des autres hameaux de la commune, élevé à presque 1 200 m d'altitude. En effet, le village est situé au nord du Poucet et au nord-ouest du chef-lieu d'Orelle. Comptant pas plus de quinze habitations, le hameau abrite deux chapelles de la paroisse Saint-Maurice d'Orelle : la chapelle Sainte-Madeleine d'Orelle et la chapelle de l'Annonciation d'Orelle[74] - [75].

C'est parce que le hameau est sur la commune d'Orelle que le toponyme Orellette est un diminutif d'Orelle. La plus ancienne évocation écrite de ce village remonte à l'an , où les termes « In territorio Orellete » sont retrouvés par Adolphe Gros dans un livre terrier. Les autres graphies qu'« Orellette » sont ainsi erronées[76].

Le Noiray

Le Noiray (45° 12′ 35″ N, 6° 33′ 18″ E) est un hameau ancien de la commune, situé au sud-est de la Fusine, au nord-est des Provencières et au sud du Crêt du Vlé, à 1 020 m d'altitude. Il est composé de nombreux vignobles produisant un vin nommé « la Demoiselle du Noiray » et comporte une vingtaine d'habitations rustiques et étroites ainsi que la chapelle Saint-Sébastien d'Orelle. Deux croix édifiées se dressent au centre du village[77] - [78] - [79] - [80].

La variante étymologique du Noiray est Noiret car on retrouve les termes « In Noireto juxta gorgiam Ponceti » dans un livre terrier de 1475. Ce toponyme provient du bas-latin nucaretum, c'est-à-dire un lieu où poussent de nombreux noyers communs[81].

Le Poucet

Le Poucet (45° 12′ 41″ N, 6° 30′ 54″ E) est un petit hameau située au sud d'Orellette, à l'ouest de Francoz et au sud-ouest du chef-lieu d'Orelle. D'une dizaine d'habitations, il surplombe le pont de la Denise du haut de ses 830 m d'altitude (ce qui en fait le village le plus bas altitudinairement de la localité), lequel est l'entrée Ouest de la commune d'Orelle. Par ailleurs, il possède la chapelle Saint-Joseph d'Orelle et est souvent rattaché au petit hameau de la Combe qui le surplombe[82] - [83] - [84].

Parfois orthographié et prononcé (jusqu'à la dernière consonne) à tort « Le Pousset » ou simplement « Pousset », le Poucet à une toponymie qui provient d'un nom d'homme : celui de « Poncetus », qui est un diminutif de « Poncius ». Ce dernier terme latin signifie « Ponce » et « Poncet », deux noms de familles orellins. Dès le tout début du XIVe siècle, on retrouve des écrits de ce village dans les archives de la commune de Saint-Michel de Maurienne : « Usque ad rivum de Poncet » (en 1308) et « Rivus de Ponceto » (en 1443). Dans un livre terrier de 1475, Adolphe Gros relève les termes « In Noyreto juxta gorgiam Pontzeti », « In ruina Ponceti » ou encore « Poncetus Dominici de Villeta parrochie Sancti Martini de Porta » (avec l'évocation de la paroisse de Saint-Martin-de-la-Porte)[85].

La Fusine

La Fusine (45° 12′ 46″ N, 6° 33′ 01″ E) est un petit hameau perché sur une falaise à 1 050 m d'altitude, relié par une route au chef-lieu d'Orelle à l'ouest et au Crêt du Vlé à l'est ; il domine le Noiray qui est situé au sud-est. Comptant moins de dix habitations rustiques, très anciennes et peu habitées, le village possède de nombreux vestiges agricoles (comme des moulins ou des grands fours) et chrétiens. En effet, la chapelle Saint-Martin d'Orelle mais surtout la chapelle Saint-François-d'Assise d'Orelle s'y trouvent, et cette dernière est intégré au chemin d'Assise et du Baroque[86] - [87].

La télécabine d'Orelle passe au-dessus de la partie basse du hameau et la cascade de la Fusine attire de nombreux visiteurs, ce qui en fait un lieu non négligeable touristiquement[88].

Le hameau d'Orelle est ainsi situé sur le Bonrieu, affluent aquatique de l'Arc. Cette proximité avec un ruisseau a permis le développement de forges dans le village : en effet, fucina s'apparente à « Fusine » et signifie justement « forge » et fonderie en italien, selon Charles du Fresne du Cange. De plus, Adolphe Gros découvre, dans un livre terrier de à Modane, « Medietas unius fusine seu martineti cum suis rotis, aquagio » : « Fusine » est donc le synonyme de « Martinet », nom de famille localisé à Orelle[89].

Le Teppey

Le Teppey (45° 12′ 37″ N, 6° 33′ 04″ E) est le plus petit village d'Orelle habité à l'année, tant en termes de superficie que d'habitations et de riverains. Situé au sud-est de la Fusine et au sud-ouest des Provencières, il abrite la chapelle Saint-Denis d'Orelle[90] - [91].

D'après les études étymologiques d'Adolphe Gros sur ce hameau, le nom du village provient du bas latin « teppetum » qui évoque « un lieu bien gazonné ». Ainsi, c'est un dérivé du bas-latin qui a donné « teppa », puis « Teppey » (même si l'historien affirme qu'étymologiquement c'est « Teppet » qui est une forme écrite juste)[92].

Hameau d'Orellette en 2020.

Hameau d'Orellette en 2020. Vue aérienne du hameau de la Fusine.

Vue aérienne du hameau de la Fusine. Cascade de la Fusine en automne.

Cascade de la Fusine en automne. Cascade de la Fusine en été.

Cascade de la Fusine en été.

Le Crêt du Vlé

Le Crêt du Vlé (45° 12′ 43″ N, 6° 33′ 31″ E) est un lotissement située au sud de Bonvillard, au nord du Noiray et au nord-est de la Fusine. Il est le hameau le plus récemment construit de la commune est situé de 1 120 m à 1 160 m d'altitude : en effet, il se divise en deux zones : « Le Crêt du Vlé Dessous » et « Le Crêt du Vlé Dessus ». Il possède une vingtaine de résidences, majoritairement riveraines et sous la forme de maisons individuelles[93] - [94].

Le parc de jeux du Crêt du Vlé (en photo) y attire des touristes et de nombreux enfants de la commune et ce hameau est le point de départ de nombreuses randonnées, par aisance de stationnement[95].

Si le « Crêt » est une proéminence rocheuse qui caractérise le lieu, « Vlé » peut trouver son origine étymologique dans plusieurs cas. D'abord, « vlé » est une déformation montagnarde du verbe « vouloir » à la première personne du singulier. Toutefois, le hameau étant assez venteux, on peut penser que « vlé » est aussi une déformation du mot « vent ». Enfin, l'étymologie la plus certaine des trois débuterait dans le mot « blé », qui peut être adoucit par une déformation de prononciation en « ble », qui muta encore pour donner « vle », puis « vlé ». En effet, la culture des céréales a longtemps rythmé la vie des Orellins, historiquement[96].

Les Provencières

Les Provencières (45° 12′ 37″ N, 6° 33′ 08″ E) est un hameau situé au sud-ouest du Noiray, au nord-est du Teppey et au sud-est de la Fusine. D'une altitude de 1 000 m, il est le deuxième lotissement le plus récemment aménagé d'Orelle après le Crêt du Vlé. Il comporte notamment un grand immeuble en bois, lequel regroupe des logements de fonction pour le personnel de la Société des Téléphériques d'Orelle (STOR), ainsi qu'une dizaine de maisons individuelles[97] - [98] - [99].

Historiquement, le village est orthographié « Les Provenchères », du latin pervincaria qui signifie que ce lieu est abondant de petites pervenches, espèce de plantes très répandues sur la commune. Dans un texte de , le hameau est désigné par le terme « Provence », faisant sûrement allusion à la culture ancestrale de lavande officinale pratiquée à Orelle. Si le cadastre moderne indique « Les Provencières », désormais complètement accepté et utilisé. La visite pastorale de 1708 indique : « Chapelle de Saint-Denis, érigée au village des Provenchères ». En effet, ce hameau est septentrionalement proche de celui du Teppey, qui intègre ladite chapelle Saint-Denis d'Orelle[100].

Le Hameau des Eaux d'Orelle

Le lotissement du Hameau des Eaux d'Orelle (45° 12′ 33″ N, 6° 33′ 01″ E) est situé au sud-est du Teppey et au sud des Provencières, dominant australement Francoz. Il est entièrement destiné à l'hébergement de touristes dans les hôtels de la résidence des Eaux d'Orelle[101] - [102].

Le Hameau des Eaux d'Orelle est situé au lieu-dit de Casse Combe et son étymologie a été choisie car la zone est traversée par plusieurs ruisseaux se jetant ensuite dans le Bonrieu, puis dans l'Arc[103].

Panneau d'entrée nord du Crêt du Vlé.

Panneau d'entrée nord du Crêt du Vlé. Parc de jeux du Crêt du Vlé.

Parc de jeux du Crêt du Vlé..jpg.webp) Vue de l'entrée des Provencières.

Vue de l'entrée des Provencières. Vue des Provencières (tout en haut) et du Hameau des Eaux d'Orelle (tout en bas).

Vue des Provencières (tout en haut) et du Hameau des Eaux d'Orelle (tout en bas). Vue du Hameau des Eaux d'Orelle (sur la droite).

Vue du Hameau des Eaux d'Orelle (sur la droite).

Lieux-dits d'Orelle

De nombreux lieux-dits coexistent à Orelle. Certains prêtent leur nom au relief, au lotissement, au monument, au cours d'eau ou à l'axe de déplacement à proximité[104] - [105].

Commençant par A à G

- Antide (qui abrite la croix d'Antide et la piste de ski de Croix d'Antide) 45° 15′ 07″ N, 6° 34′ 15″ E ;

- Berchette 45° 12′ 18″ N, 6° 34′ 19″ E ;

- Bissorte (qui prête son nom au lac de Bissorte, au barrage de Bissorte et au ruisseau de Bissorte) 45° 10′ 23″ N, 6° 34′ 17″ E ;

- Bissortette (où se trouve la centrale hydroélectrique EDF Super Bissorte) 45° 12′ 09″ N, 6° 35′ 04″ E ;

- Bois de Francoz 45° 12′ 23″ N, 6° 32′ 15″ E ;

- Bois Noir 45° 13′ 11″ N, 6° 31′ 54″ E ;

- Bonvillard (qui prête son nom au lotissement de Bonvillard) 45° 12′ 48″ N, 6° 33′ 26″ E ;

- Bordelin (qui prête son nom au ruisseau de Bordellin) 45° 12′ 17″ N, 6° 31′ 06″ E ;

- Casse Combe 45° 12′ 29″ N, 6° 33′ 04″ E ;

- Chalionnet 45° 12′ 25″ N, 6° 34′ 31″ E ;

- Chamberod (anciennement orthographié "Cambero" (origine écrite de Chambéry) "Champ Berod" ou Champberod) 45° 12′ 41″ N, 6° 33′ 40″ E ;

- Champ Bien 45° 12′ 46″ N, 6° 31′ 08″ E ;

- Champ communal 45° 12′ 40″ N, 6° 31′ 34″ E ;

- Champlan (nom dérivé de ses anciennes nominations Champ Plan ou Plan Champ, qui prête son nom à la croix de Champlan) 45° 12′ 41″ N, 6° 33′ 22″ E ;

- Champ rond 45° 12′ 29″ N, 6° 32′ 02″ E ;

- Charjours45° 12′ 23″ N, 6° 33′ 07″ E ;

- Charpinet ;

- Château-sur-Orelle 45° 12′ 42″ N, 6° 32′ 03″ E ;

- Chosalet 45° 12′ 42″ N, 6° 33′ 55″ E ;

- Combe Noire 45° 14′ 44″ N, 6° 32′ 39″ E ;

- Combe Vaudran 45° 11′ 58″ N, 6° 35′ 09″ E ;

- Contarte 45° 15′ 20″ N, 6° 33′ 28″ E ;

- Corentin 45° 12′ 42″ N, 6° 33′ 44″ E ;

- Corniaux (qui prête son nom à la croix de Corniaux) 45° 12′ 50″ N, 6° 33′ 30″ E ;

- Derrière-les-Prés 45° 12′ 52″ N, 6° 33′ 19″ E ;

- Entre-les-Arponts 45° 13′ 26″ N, 45° 13′ 26″ E ;

- Francoz (qui prête son nom au hameau habité de Francoz et au bois de Francoz) 45° 12′ 29″ N, 6° 32′ 46″ E ;

- Genevret 45° 13′ 49″ N, 6° 32′ 12″ E ;

- Godissart 45° 12′ 43″ N, 6° 31′ 50″ E ;

- Grand Combet 45° 13′ 06″ N, 6° 32′ 05″ E ;

- Grande Roche 45° 11′ 53″ N, 6° 33′ 49″ E ;

- Gratouet 45° 12′ 34″ N, 6° 32′ 24″ E ;

- Gros Fluel 45° 13′ 24″ N, 6° 31′ 19″ E.

Lieux-dits et découpage cadastral de la commune d'Orelle.

Lieux-dits et découpage cadastral de la commune d'Orelle. Belvédère de Sous les Roches.

Belvédère de Sous les Roches. Corniaux.

Corniaux..jpg.webp) Francoz.

Francoz. Pré Nouveau.

Pré Nouveau. Corentin.

Corentin.

Commençant par L (y compris le déterminant)

- La Balme 45° 12′ 09″ N, 6° 33′ 03″ E ;

- La Baucherie 45° 08′ 34″ N, 6° 32′ 55″ E ;

- La Buffettaz 45° 12′ 45″ N, 6° 31′ 39″ E ;

- La Bronsonnière 45° 12′ 22″ N, 6° 32′ 47″ E ;

- La Casse 45° 12′ 37″ N, 6° 32′ 40″ E ;

- La Casse d'En Bas 45° 12′ 35″ N, 6° 32′ 41″ E ;

- La Cochonnière 45° 12′ 53″ N, 6° 32′ 44″ E ;

- La Combaz ;

- La Combe 45° 12′ 47″ N, 6° 30′ 54″ E ;

- La Combe Mandran 45° 11′ 50″ N, 6° 34′ 26″ E ;

- La Combe Noire 45° 14′ 09″ N, 6° 32′ 47″ E ;

- La Combette 45° 12′ 40″ N, 6° 32′ 25″ E ;

- La Creuva 45° 13′ 53″ N, 6° 33′ 20″ E ;

- La Croix 45° 12′ 37″ N, 6° 33′ 26″ E ;

- La Cubière 45° 11′ 25″ N, 6° 32′ 26″ E ;

- La Denise (qui prête son nom au pont de La Denise) 45° 12′ 35″ N, 6° 31′ 07″ E ;

- La Doucière 45° 11′ 40″ N, 6° 32′ 41″ E ;

- La Falconnière 45° 12′ 03″ N, 6° 32′ 24″ E ;

- La Ferrière 45° 13′ 38″ N, 6° 33′ 07″ E ;

- La Fusine (qui prête son nom au hameau habité de la Fusine et à la cascade de la Fusine) 45° 12′ 46″ N, 6° 33′ 01″ E ;

- La Gorge 45° 12′ 36″ N, 6° 31′ 48″ E ;

- La Grande Casse 45° 12′ 58″ N, 6° 32′ 46″ E ;

- La Grande Croix 45° 12′ 35″ N, 6° 31′ 28″ E ;

- La Grande Roche 45° 11′ 46″ N, 6° 34′ 14″ E ;

- La Grande Teurre 45° 12′ 09″ N, 6° 34′ 42″ E ;

- La Magnonnière 45° 12′ 26″ N, 6° 31′ 43″ E ;

- La Pannière 45° 12′ 39″ N, 6° 34′ 06″ E ;

- La Pinardière 45° 13′ 35″ N, 6° 32′ 31″ E ;

- La Prise 45° 12′ 31″ N, 6° 31′ 20″ E ;

- La Puce Noire 45° 13′ 04″ N, 6° 31′ 45″ E ;

- L'Arcelin (qui prête son nom à la piste forestière de l'Arcelin, au parking de l'Arcelin et à la chapelle de l'Arcelin) 45° 14′ 23″ N, 6° 33′ 35″ E ;

- La Raverote (parfois orthographié La Raverotte) 45° 13′ 49″ N, 6° 33′ 17″ E ;

- La Ravoire 45° 12′ 46″ N, 6° 34′ 19″ E ;

- L'Aretête 45° 13′ 17″ N, 6° 31′ 31″ E ;

- La Roche 45° 13′ 13″ N, 6° 32′ 56″ E ;

- La Roche d'En Bas 45° 12′ 54″ N, 6° 32′ 59″ E ;

- La Roche d'En Haut 45° 13′ 10″ N, 6° 33′ 00″ E ;

- La Rochette 45° 12′ 45″ N, 6° 32′ 57″ E ;

- La Rossière 45° 12′ 47″ N, 6° 33′ 35″ E ;

- La Rouette 45° 12′ 44″ N, 6° 33′ 21″ E ;

- L'Arpont (qui prête son nom à la piste forestière de l'Arpont et au ruisseau de l'Arpont) 45° 13′ 23″ N, 6° 31′ 33″ E ;

- L'Arpont d'En Haut 45° 13′ 33″ N, 6° 32′ 05″ E ;

- La Teppe 45° 13′ 59″ N, 6° 33′ 15″ E ;

- La Teurre (qui prête son nom à une piste forestière éponyme) 45° 12′ 23″ N, 6° 33′ 58″ E ;

- La Turraz 45° 10′ 36″ N, 6° 34′ 07″ E ;

- La Vaêle 45° 13′ 46″ N, 6° 31′ 50″ E ;

- La Vannière 45° 12′ 24″ N, 6° 32′ 57″ E ;

- Le Banchet 45° 13′ 10″ N, 6° 33′ 11″ E ;

- Le Bannier 45° 12′ 47″ N, 6° 32′ 06″ E ;

- Le Bouchet (qui prête son nom à la pointe du Bouchet et à la piste de ski Bouchet) 45° 15′ 18″ N, 6° 36′ 00″ E ;

- Le Carelet 45° 13′ 33″ N, 6° 31′ 48″ E ;

- L'Échaillon (qui prête son nom à la forêt de l'Échaillon) 45° 13′ 06″ N, 6° 33′ 10″ E ;

- Le Crêt du Vlé Dessous (qui prête son nom à une partie du lotissement du Crêt du Vlé) 45° 12′ 39″ N, 6° 33′ 33″ E ;

- Le Crêt du Vlé Dessus (qui prête son nom à une partie du lotissement du Crêt du Vlé) 45° 12′ 43″ N, 6° 33′ 31″ E ;

- Le Creuzet (également orthographié Le Creuset) 45° 09′ 06″ N, 6° 33′ 01″ E ;

- Le Crozet 45° 12′ 48″ N, 6° 31′ 39″ E ;

- Le Flare 45° 12′ 33″ N, 6° 33′ 31″ E ;

- Le Glacelet 45° 13′ 25″ N, 6° 32′ 24″ E ;

- Le Grand Combet 45° 12′ 49″ N, 6° 32′ 02″ E ;

- Le Granier 45° 12′ 40″ N, 6° 31′ 16″ E ;

- Le Loup 45° 11′ 19″ N, 6° 32′ 13″ E ;

- Le Jeu 45° 09′ 57″ N, 6° 33′ 37″ E ;

- Le Luet (aussi orthographié Le Luel) 45° 13′ 17″ N, 6° 32′ 07″ E ;

- Le Luet d'En Haut 45° 13′ 24″ N, 6° 32′ 09″ E ;

- Le Ménard 45° 12′ 53″ N, 6° 33′ 09″ E ;

- Le Mollard 45° 11′ 51″ N, 6° 32′ 47″ E ;

- Le Noiray (qui prête son nom au lotissement du Noiray) 45° 12′ 35″ N, 6° 33′ 18″ E ;

- Le Palais 45° 13′ 33″ N, 6° 31′ 46″ E ;

- Le Petit Turin 45° 13′ 26″ N, 6° 32′ 02″ E ;

- Le Plan 45° 13′ 49″ N, 6° 31′ 51″ E ;

- Le Planet 45° 13′ 09″ N, 6° 33′ 35″ E ;

- Le Poirier (qui prête son nom au sentier du Poirier) 45° 12′ 45″ N, 6° 33′ 16″ E ;

- Le Poucet (qui prête son nom au lotissement du Poucet) 45° 12′ 41″ N, 6° 30′ 54″ E ;

- Le Prec (qui prête son nom à la piste forestière du Prec) 45° 11′ 28″ N, 6° 34′ 40″ E ;

- Le Prec d'En Bas 45° 11′ 33″ N, 6° 34′ 50″ E ;

- Le Replat d'En Bas 45° 12′ 59″ N, 6° 31′ 39″ E ;

- Le Replat d'En Haut 45° 13′ 11″ N, 6° 31′ 38″ E ;

- Les Arponnets 45° 13′ 30″ N, 6° 34′ 16″ E ;

- Les Arches 45° 12′ 53″ N, 6° 31′ 44″ E ;

- Les Argolettes 45° 12′ 58″ N, 6° 31′ 37″ E ;

- Les Chavannes 45° 12′ 59″ N, 6° 33′ 25″ E ;

- Leschaux, parfois orthographié Leschaud (qui prête son nom à la falaise de Leschaux et à la croix de Leschaux) 45° 12′ 35″ N, 6° 34′ 29″ E ;

- Leschaux Dessus 45° 12′ 41″ N, 6° 34′ 09″ E ;

- Les Charmettes, anciennement orthographié au singulier (qui prête son nom au quartier des Charmettes dans le hameau de Francoz) 45° 12′ 30″ N, 6° 32′ 55″ E ;

- Les Chenaux (qui prête son nom à la route reliant la Fusine au Noiray) 45° 12′ 43″ N, 6° 33′ 06″ E ;

- Les Chèvres (qui prête son nom au pont des Chèvres) 45° 12′ 27″ N, 6° 33′ 49″ E ;

- Les Combes 45° 12′ 17″ N, 6° 33′ 01″ E ;

- Les Communaux 45° 11′ 10″ N, 6° 33′ 52″ E ;

- Les Crozes 45° 13′ 00″ N, 6° 33′ 22″ E ;

- Les Curiettes 45° 12′ 54″ N, 6° 31′ 28″ E ;

- Les Eaux d'Orelle (qui prête son nom au lotissement du Hameau des Eaux d'Orelle) 45° 12′ 33″ N, 6° 33′ 01″ E ;

- Les Épines 45° 12′ 55″ N, 6° 32′ 18″ E ;

- Les Essarts (qui prête son nom au site d'escalade en blocs des Essarts) 45° 12′ 18″ N, 6° 33′ 37″ E ;

- Les Fontanettes 45° 13′ 04″ N, 6° 32′ 06″ E ;

- Les Fontanilles 45° 13′ 05″ N, 6° 31′ 25″ E ;

- Les Gerbois 45° 12′ 16″ N, 6° 34′ 20″ E ;

- Les Glaires 45° 12′ 38″ N, 6° 32′ 10″ E ;

- Les Gorges 45° 13′ 00″ N, 6° 31′ 57″ E ;

- Les Grandes Combes 45° 11′ 16″ N, 6° 32′ 23″ E ;

- Les Grandes Pierres 45° 12′ 27″ N, 6° 34′ 39″ E ;

- Les Grangettes 45° 13′ 00″ N, 6° 33′ 07″ E ;

- Les Marches (qui prête son nom au refuge des Marches et à la roche des Marches) 45° 09′ 33″ N, 6° 33′ 55″ E ;

- Les Martinières 45° 13′ 11″ N, 6° 31′ 36″ E ;

- Les Praises 45° 11′ 40″ N, 6° 33′ 03″ E ;

- Les Prèses 45° 13′ 23″ N, 6° 31′ 32″ E ;

- Les Prises du Luet 45° 13′ 23″ N, 6° 31′ 56″ E ;

- Les Provencières (qui prête son nom au hameau habité des Provencières) 45° 12′ 37″ N, 6° 33′ 08″ E ;

- Les Replats 45° 13′ 01″ N, 6° 31′ 28″ E ;

- Les Rivaux 45° 13′ 07″ N, 6° 31′ 14″ E ;

- Les Roches ;

- Les Teppes 45° 14′ 10″ N, 6° 33′ 08″ E ;

- Les Travers 45° 13′ 04″ N, 6° 31′ 32″ E ;

- Les Vernes 45° 12′ 16″ N, 6° 33′ 16″ E ;

- Le Seignier 45° 12′ 33″ N, 6° 32′ 17″ E ;

- Le Solliet 45° 12′ 56″ N, 6° 31′ 46″ E ;

- Le Solove 45° 12′ 44″ N, 6° 33′ 49″ E ;

- Le Souci 45° 12′ 42″ N, 6° 32′ 47″ E ;

- Le Tepay 45° 12′ 07″ N, 6° 33′ 50″ E ;

- Le Teppey (qui prête son nom au lotissement du Teppey) 45° 12′ 37″ N, 6° 33′ 04″ E ;

- Le Thabor (qui prête son nom au mont Thabor, à la chapelle du Thabor, au glacier du Thabor, au col du Thabor et au pic du Thabor) 45° 06′ 53″ N, 6° 33′ 50″ E ;

- Le Vallon 45° 10′ 24″ N, 6° 34′ 11″ E ;

- Le Vernatel 45° 13′ 20″ N, 6° 31′ 27″ E ;

- Le Verney 45° 13′ 11″ N, 6° 32′ 54″ E ;

- Le Verney de Pierre Aiguë 45° 13′ 30″ N, 6° 31′ 41″ E ;

- Le Villard 45° 12′ 33″ N, 6° 33′ 46″ E ;

- L'Île 45° 13′ 12″ N, 6° 31′ 12″ E ;

- Longefan (qui prête son nom au crêt de Longefan) 45° 11′ 18″ N, 6° 33′ 07″ E.

.jpg.webp) Leschaux.

Leschaux. La Teurre.

La Teurre..jpg.webp) La Falconnière.

La Falconnière. La Bronsonnière.

La Bronsonnière. L'Arcelin.

L'Arcelin. La Combe-Noire.

La Combe-Noire. Les Teppes.

Les Teppes.

Commençant par M à Z

- Margotin 45° 11′ 49″ N, 6° 33′ 02″ E ;

- Montessuette (qui prête son nom à la route reliant les hameaux du Poucet à celui du chef-lieu) 45° 12′ 36″ N, 6° 31′ 04″ E ;

- Orelle (qui prête son nom à la commune et qui correspond au hameau habité du chef-lieu) 6° 31′ 04″ N, 6° 32′ 02″ E ;

- Orellette, parfois orthographié Orelette, (qui prête son nom au hameau habité d'Orellette et à la piste forestière d'Orellette) 45° 12′ 58″ N, 6° 31′ 17″ E ;

- Pierre-Aigue 45° 13′ 16″ N, 6° 31′ 13″ E ;

- Pierre-Bouchet ;

- Pierre-Fendue 45° 12′ 33″ N, 6° 32′ 33″ E ;

- Pierre-Leschaux ;

- Pierre-Plate 45° 12′ 40″ N, 6° 31′ 50″ E ;

- Planay ;

- Plan-Bouchet (qui prête son nom au centre de la station de ski d'Orelle) 45° 14′ 48″ N, 6° 34′ 11″ E ;

- Plan-Bronzin (qui prête son nom au ruisseau de Plan Bronzin) 45° 11′ 45″ N, 6° 32′ 12″ E ;

- Plan-du-Cerisier (aussi appelé Plan Cerisier) 45° 12′ 33″ N, 6° 32′ 27″ E ;

- Plan-Gerbout 45° 13′ 19″ N, 6° 34′ 36″ E ;

- Plan-Girard 45° 11′ 33″ N, 6° 32′ 59″ E ;

- Plan-la-Croix (aussi orthographié Plan La Croix) 45° 12′ 51″ N, 6° 31′ 23″ E ;

- Plan-Py 45° 14′ 34″ N, 6° 33′ 50″ E ;

- Plaine de Bissorte 45° 09′ 46″ N, 6° 33′ 53″ E ;

- Pointe Teurre 45° 12′ 08″ N, 6° 33′ 42″ E ;

- Praclou (qui prête son nom à la route passant par la Fusine) 45° 12′ 46″ N, 6° 33′ 03″ E ;

- Pré Charrière 45° 13′ 16″ N, 6° 32′ 19″ E ;

- Pré Martin 45° 13′ 03″ N, 6° 31′ 19″ E ;

- Pré Nouveau (prêtant son nom au lotissement du Pré Nouveau au sein même du hameau habité de Francoz) 45° 12′ 30″ N, 6° 32′ 30″ E ;

- Pré Quartier 45° 12′ 46″ N, 6° 32′ 18″ E ;

- Précourt 45° 13′ 09″ N, 6° 33′ 56″ E ;

- Précourt d'En Haut 45° 13′ 10″ N, 6° 33′ 28″ E ;

- Prémont (qui a prêté son nom à l'usine électrochimique de Prémont) 45° 12′ 32″ N, 6° 31′ 38″ E ;

- Prénadiua (aussi orthographié Prénadina) 45° 13′ 05″ N, 6° 32′ 28″ E ;

- Présaz 45° 13′ 15″ N, 6° 33′ 09″ E ;

- Quart Champ 45° 12′ 55″ N, 6° 31′ 35″ E ;

- Rochecombe 45° 13′ 11″ N, 6° 32′ 35″ E ;

- Roche Coppée 45° 12′ 10″ N, 6° 32′ 37″ E ;

- Roche Noire (qui prête son nom à la roche Noire, au glacier de la roche Noire et au lac de la roche Noire) 45° 08′ 48″ N, 6° 32′ 37″ E ;

- Rosset 45° 11′ 48″ N, 6° 31′ 06″ E ;

- Rossillon ;

- Sainte-Barbe 45° 12′ 49″ N, 6° 30′ 56″ E ;

- Savignan 45° 13′ 37″ N, 6° 32′ 41″ E ;

- Soldiar 45° 12′ 08″ N, 6° 32′ 53″ E ;

- Sous la Roche 45° 12′ 47″ N, 6° 32′ 50″ E ;

- Sous la Ville 45° 12′ 33″ N, 6° 31′ 36″ E ;

- Sous le Glacier du Thabor 45° 07′ 00″ N, 6° 34′ 01″ E ;

- Sous le Mont Bréquin 45° 15′ 05″ N, 6° 33′ 13″ E ;

- Sous le Mont Cula 45° 08′ 51″ N, 6° 35′ 22″ E ;

- Sous les Roches (qui prête son nom à la croix de Sous les Roches et au belvédère de Sous les Roches) 45° 12′ 35″ N, 6° 34′ 13″ E ;

- Sous les Sarrazins 45° 09′ 51″ N, 6° 35′ 07″ E ;

- Sous Prénadiua (aussi orthographié Sous Prénadina) 45° 12′ 49″ N, 6° 32′ 34″ E ;

- Sous Roche Rénod 45° 14′ 39″ N, 6° 35′ 53″ E ;

- Sur Le Loup 45° 10′ 42″ N, 6° 32′ 02″ E ;

- Sur Le Rocher 45° 14′ 07″ N, 6° 33′ 10″ E ;

- Sur les Cartillières 45° 11′ 28″ N, 6° 33′ 42″ E ;

- Sur les Grandes Combes 45° 11′ 10″ N, 6° 34′ 17″ E ;

- Sur Pont de la Balme 45° 13′ 38″ N, 6° 33′ 12″ E ;

- Sur Prémont 45° 12′ 36″ N, 6° 31′ 57″ E ;

- Teurret 45° 12′ 21″ N, 6° 32′ 28″ E ;

- Vers le Lac des Battallières 45° 07′ 22″ N, 6° 34′ 11″ E ;

- Vignes Blanches 45° 12′ 37″ N, 6° 31′ 17″ E.

Recensements et données

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (97,4 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (97,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (48,8 %), forêts (28,1 %), milieux à végétation arbustive et herbacée (20,5 %), eaux continentales (2 %), zones urbanisées (0,5 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (0,1 %)[Note 3] - [57].

Carte orthophotogrammétrique de la commune.

Carte orthophotogrammétrique de la commune. Francoz début décembre 2022.

Francoz début décembre 2022.

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte des Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Forêts et milieux boisés nommés

En termes d'occupation des sols de la commune d'Orelle, l'importance des forêts et milieux semi-naturels (97,4 % en 2018) justifie la nomination d'étendues boisées au sein du territoire : les forêts et milieux boisés sont ainsi déterminés sous leur appellation de lieux-dits, dans l'ordre alphabétique et accompagnées de leurs coordonnées géographiques[106].

- Bois du Chézel 45° 11′ 32″ N, 6° 35′ 29″ E ;

- Bois de Francoz 45° 12′ 23″ N, 6° 32′ 15″ E ;

- Bois Noir 45° 13′ 11″ N, 6° 31′ 54″ E ;

- Forêt de l'Échaillon 45° 13′ 06″ N, 6° 33′ 10″ E ;

- Forêt de Leschaux 45° 12′ 35″ N, 6° 34′ 23″ E ;

- Forêt domaniale du Poucet 45° 13′ 40″ N, 6° 31′ 27″ E ;

- Forêt d'Orelle 45° 11′ 56″ N, 6° 32′ 36″ E.

Réserve de Chasse et de Faune Sauvage dans la forêt de Leschaud.

Réserve de Chasse et de Faune Sauvage dans la forêt de Leschaud. Sentier au centre de la forêt de Leschaud.

Sentier au centre de la forêt de Leschaud. Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 d'Orelle.

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 1 d'Orelle. Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 d'Orelle.

Zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 d'Orelle. Réseau Natura 2000 de la commune.

Réseau Natura 2000 de la commune.

Toponymie

Les premières nominations de l'actuelle commune d'Orelle apparaissent en 1151, où elle s'écrit Aurella. En effet, en patois, « Orelle » s'écrit « Aurella ». Il existe deux hommes nommés « Lantelmus de Aurella » (1151) et « Nantelmus de Aurella » (1153) qui placent le commencement de l'histoire étymologique de la commune dans le XIIe siècle. En 1229, un homme du nom de « Berlo de Orelle » pourrait être le détenteur du territoire communal ; au XIVe siècle, les archives indiquent la présence d'un « Curatus Orelle », ce qui finit par se rapprocher encore de l'année 1475, où la paroisse d'Orelle est nommée « Parrochia Orelle » dans un livre terrier de ladite date. En l'an 1546, la Revue Savoisienne écrit « Aurelle » et, en 1622, l'ouvrage Diva Virgo Charmensis (de J. Bertrand) évoque ces termes : « Scopulosi Aurelie sive Orelle agri »[107] - [108] - [109].

De plus, l'église Saint-Maurice d'Orelle (ce dernier saint Maurice étant le patron de la « Parrochia Orelle »), possédant une statue d'Aurélien de Lyon (celui-ci est représenté sous forme de sculpture sur le retable du maître-autel dans cette église, au centre du hameau du Chef-lieu), a parfois donné la déformation locale du nom de ce saint à la localité en question : la référence à saint Aurelle, dont le nom est ainsi une déformation locale d'Aurélien de Lyon, est donc le renforcement de l'appellation de 1151 du nom « Aurelle », mais également une forme officielle dans l'administration de l'époque : « la paroisse est appelée « Saint-Aurelle » dans les registres paroissiaux de 1672 et même de 1826 ». D'ailleurs, l'église Saint-Maurice d'Orelle et l'église Sainte-Marguerite d'Orelle ont été édifiées après que l'église Saint-Aurelle d'Orelle soit détruite par une avalanche de rochers[110] - [111] - [112] - [109] - [108].

Les signatures d'hommes importants de la localité ont affirmé lesdites suppositions puisque Pierre d'Albert signait « de Saint-Aurelle » tandis que le curé Hugues Dussuel signait « curé de Sainte-Orelle » en l'an 1699. En fin de compte, c'est l'appellation d'« Orelle », à partir des années 1700, au fur et à mesure des déformations orales, écrites et administratives, qui prévalut et devint officielle[108] - [113] - [109].

Une autre explication toponymique proviendrait du fait que les ruisseaux et torrents d'Orelle charrient des pépites d'or, comme notamment le torrent du Poucet. Le nom de l'or et le symbole « Au » viennent du latin aurum, de même signification et proche du radical d'« Aurelle ». Le métal précieux, qui se trouve à l’état natif dans les veines et fissures de roches, parfois en association avec du quartz, lequel est justement très présent sur l'adret des communes d'Orelle et de l'ancienne commune du Thyl, se retrouve dans les rivières mauriennaises suite à l'érosion et est déjà exploité à l'époque romaine. C'est précisément l'explication de la découverte de cristaux de roche et de sidérites lors de la création du tunnel d'Orelle mais aussi sur des sites de Plan Bouchet[114] - [115] - [18] - [20].

« Sainte-Orelle » et « Orelle-en-Maurienne » seraient d'anciennes formes longues du nom de la commune d'Orelle[116] - [108].

En Francoprovençal, le nom de la commune s'écrit Ozhèlo, selon la graphie de Conflans[117].

Histoire

Les axes et cols orellins : des passages privilégiés aux Paléolithique et Néolithique

La Maurienne est particulièrement riche en vestiges dont certains datent de la Préhistoire. En effet, il existe un lien étroit entre la densité des vestiges (paléolithiques et néolithiques) et le relief de la vallée de l'Arc.

Orelle, n'étant alors qu'une zone sans nomination ni administration, demeure un lieu propice à l'installation des populations primitives à travers son fond de vallée entre les massifs alpins et les possibilités d'occupation de ses hautes montagnes intérieures, souvent forestières. Orelle est un point de passage important puisqu'il n'en existe qu'un seul (moins difficile que les autres) pour traverser la vallée à cet endroit resserré : quelques mètres seulement séparent l'adret et l'ubac en constituant la vallée, cette dernière évoluant ainsi en sentier privilégié pour les déplacements des hommes préhistoriques[33] - [118].

La commune d'Orelle a ainsi pu être atteinte, comme tous les autres villages de Maurienne, par la région des cols entre le Mont-Thabor et la Levanna[119].

Des lieux organisés et implantés dans la zone d'Orelle au Néolithique

La zone pastorale qu'est alors Orelle est ainsi utile pour ses axes de cheminements pratiques. Toutefois, la vie s'y installe car des blocs gravés, des rochers avec des traces de pieds humains et des pierres à écuelles constituent des preuves archéologiques de la fréquentation précoce des zones mauriennaises. Par exemple, à Plan-Bouchet, qui se trouve au centre de la station de ski d'Orelle, se trouvent des rochers sur lesquels des empreintes de pieds humains sont gravés. Ces derniers sont de différentes tailles, suivant l'âge de leurs très anciens auteurs[120].

.jpg.webp)

Lesdits blocs à gravures et pierres cupuliformes se retrouvent souvent à des altitudes élevées dans de nombreux lieux aujourd'hui villageois. Le territoire reculé de la Maurienne et la zone de l'actuel Orelle ne sont alors pas que des lieux de passages de l'homme pour chasser ou se déplacer, mais bien des zones de vie organisées et implantées. Non loin d'Orelle, on retrouve en exemples la pierre de Chantelouve, la roche du Pertuis au Thyl ou le Rocher de Lanslevillard, édifices sculptés avec finesse, décorés et constitués de traces de pieds provenant d'Homo sapiens, preuves de l'installation d'hommes préhistoriques aux alentours d'Orelle[118].

_et_myc%C3%A8tes_(lichens)_sur_des_roches_pr%C3%A9historiques_dans_la_for%C3%AAt_de_Leschaud_%C3%A0_Orelle.jpg.webp)

L'outillage retrouvé à Orelle et plus vastement en Maurienne indique l'existence d'une population humaine dans cette zone géographique mais il demeure cependant impossible de déterminer si ces hommes étaient véritablement sédentaires ou bien nomades et itinérants. En tout état de cause, les vestiges démontrent une présence assez forte pour permettre leur fastidieuse création[121].

Il existe des grottes sur les hauteurs de l'actuel Bonvillard à Orelle, vers la Falaise de Leschaux, ou encore tout proche à Saint-Martin-de-la-Porte. Des haches en serpentines y ont été découvertes ainsi que des couteaux en silex et en lauzes. En effet, le site d'Orelle est riche en gisement de lauzes, ce qui peut expliquer la créations aisée de ce type d'outils coupants[118].

Durant l'Âge du bronze, un grand nombre d'objets sont créés pour ensuite être retrouvés ; malheureusement, beaucoup d'entre-eux ont disparu sous l'effet de la fonte et la reconversion des métaux en objets plus utiles.

Des sépultures mauriennaises et orellinches aménagées au Néolithique

.jpg.webp)

Vers 1900, une découverte macabre mais archéologique fut faite lors de la construction de la route d'Orellette. En effet, 21 tombes furent découvertes : elles étaient enfouies à un mètre cinquante de profondeur et entourées de lauzes. De plus, elles étaient toutes tournées vers l'Est. Les 21 squelettes découverts étaient tous adultes, c'est la raison pour laquelle les villageois les ont considérés comme les ossements d'anciens soldats. Mais, des squelettes d'enfants, trouvés au même endroit, en , vont venir fausser ce raisonnement. Certains ont ainsi pensé qu'il s'agissait des victimes d'une peste : cela aurait pu être une hypothèse juste car, à l'époque médiévale, les pestiférés étaient ensevelis à l'écart. Au contraire, le chanoine Florimond Truchet, qui examina de près chacun des squelettes, leur a attribué une origine plus ancienne que les pestes du Moyen Âge. En effet, les crânes de ces squelettes étaient fortement dolichocéphales ; pourtant, les Savoyards actuels sont presque tous brachycéphales. On peut ainsi penser que ces sépultures remontaient à la Préhistoire, vu la forme des crânes humains et la construction des sépultures en lauzes[109].

Non loin d'Orelle, des tombes néolithiques et énéolithiques ont été retrouvées à Fontaine-le-Puits, Saint-Jean-de-Maurienne et Albiez-Montrond. Chacune de ces sépultures physiquement manifestées est abondante d'ambre et de bracelets artisanaux mais dépourvue d'arme. Vers la Falaise de Leschaud, à Orelle, il existe également des rochers déplacés et mis les uns sur les autres, de manière à recouvrir certaines zones plus ou moins étendues dans des milieux forestiers, proche de ruines villageoises. Une ancienne commune, située en Tarentaise, Saint-Jean-de-Belleville, abrite une nécropole, en partie fouillée à partir de 1863. La présence vérifiée de plusieurs centaines de tombes justifie l'implantation des hommes préhistoriques aux alentours d'Orelle et dans la Maurienne[118].

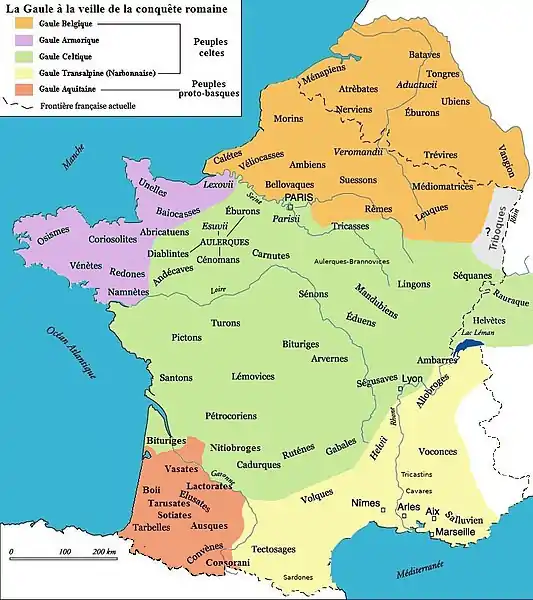

Les Médulles peuplent Orelle jusqu'en -215

Au début de la période de l'Antiquité, de -3300 aux environs de -215, les actuelles communes de Maurienne sont peuplées par des Gaulois. Les Médulles (peuple gaulois issu de tribus mauriennaises) habitent Orelle puisque la Basse-Maurienne et la Moyenne-Maurienne sont occupées par ces peuples qui vivent dans plusieurs regroupements alliés les uns avec les autres[122] - [123].

Orelle est traversé par l'armée d'Hannibal Barca en -219

En -219, à l'occasion de la Deuxième Guerre punique (de -218 à -202) opposant Rome à Carthage, Hannibal Barca quitte l’Espagne avec son armée. Celle-ci est constituée de 50 000 fantassins, de 9 000 cavaliers et 37 éléphants de savane d'Afrique (60 000 fantassins et 11 000 cavaliers selon Polybe) et traverse les Pyrénées puis les Alpes, pour, par la suite, gagner le Nord de l’Italie[122] - [124] - [125] - [126].

Cet itinéraire fit franchir le col de la Croix-de-Fer et rejoindre la Maurienne à cette armée, à hauteur de l'actuel Saint-Jean-de-Maurienne. Une fois dans la vallée, les troupes et les éléphants longèrent l'Arc. Ainsi, le très étroit passage d'Orelle en fond de vallée (20 mètres de large dont 10 de ladite rivière) vit déferler l'armée d'Hannibal, empruntant les très empruntés axes routiers et ponts de la commune. Depuis, de nombreuses statues sont exposées tout le long du passage des troupes ; certaines sont très anciennes car les villageois de l'époque furent terrifiés par le défilé armé[127] - [128] - [107] - [129] - [130].

Trois passages vers l'Italie sont ensuite envisagés par les différents chercheurs en Maurienne : le col du Mont-Cenis (2 083 m), le col du Petit Mont-Cenis (2 182 m) et le col Clapier (2 477 m) débouchant en val de Suse et le long de la Doire ripaire, s'éloignant peu à peu d'Orelle[131].

À partir de -121, Orelle fait partie des Alpes cottienes

.svg.png.webp)

En -121, Orelle appartient à la province des Alpes cottiennes. En effet, cette date marque le fait que le territoire des Ceutrons devient la province des Alpes grées (c'est-à-dire la Tarentaise) avec Aime pour capitale, alors que celui des Médulles devient la province des Alpes cottiennes (c'est-à-dire la Maurienne), avec Suse pour capitale[128].

De nombreux échanges peuvent avoir lieu entre la nouvelle capitale de Suse et les villages comme Orelle, grâce aux colporteurs et aux axes de passages entre les cols de la Maurienne : les axes routiers ont besoin de lauzes pour être opérationnelles et efficaces, et ils existent de très anciennes carrières de ces pierres de construction sur l'adret de l'actuel Orelle[132] - [133] - [123].

Le roi Cottius Marcus Julius devient préfet de la province des Alpes cottienes en -16 et les habitants de l'actuel Orelle sont ainsi soumis, comme toutes les autres actuelles communes de la Maurienne, à son autorité. Il est vrai que les événements d'ampleur politique ou administrative ont très peu d'influence sur les petits hameaux isolés de Maurienne, car les éleveurs et paysans qui y travaillent voient plus d'intérêt à cultiver leurs champs et s'occuper de leur bétail plutôt que de s'intéresser à la vie politique[134] - [135] - [122] - [136].

Premiers passages sarrasins et marchands entre les IXe et Xe siècles

Au milieu du Xe siècle, des Sarrasins (venus de l'actuel Var) s'établirent dans les Alpes et notamment dans la vallée de l'Arc, en Maurienne. Envoyés par le roi Hugues d'Arles, qui a conclu un traité avec ceux-ci, ils devaient essentiellement empêcher toute invasion ennemie, principalement en provenance de son rival, le roi d'Italie Bérenger II. Certains prirent poste le long de la crête des Sarrasins et sur la pointe des Sarrasins même, dans l'actuel Orelle[137] - [138] - [139] - [123] - .

Orelle, alors représenté par des hameaux disséminés et habités, est relativement proche des grands cols de traversées marchandes qui pouvaient servir de lieu d'attaque. C'est pourquoi il est probable que les habitants mauriennais eurent des rencontres avec lesdits Sarrasins[140] - [141] - [123].

Ces derniers disparaissent de la région vers la fin du siècle[142].

La noblesse orellinche autour du XIIe siècle

Des familles nobles sont originaires de la paroisse au Moyen-Âge. En , Lantelme et Nantelme d'Orelle (de Aurella) figurent comme témoins aux côtés d'autres nobles de la région dans une donation du comte en Maurienne, Humbert III, puis dans une transaction de l'évêque de Maurienne, Bernard[123] - [143].

En 1229, Berlion d'Orelle (Berlo de Orella) est témoin dans une donation à la collégiale d'Oulx[143].

Orelle dans l'organisation comtale

En , le bourg de Chambéry est acquis par les comtes de Savoie qui en font peu à peu le centre administratif de leur possessions[144].

Dans l'organisation comtale, la paroisse d'Orelle relève de la châtellenie de Maurienne. La taille importante de cette châtellenie fait qu'elle est subdivisée en mestralies. Orelle dépend ainsi de la mestralie de Saint-Michel en Maurienne[145].

Le , un châtelain de Maurienne, Humbert de La Sale, abrège aux communiers les forêts des deux rives de l'Arc, au nom du comte Amédée VIII. Le territoire d'Orelle s'étend et est constitué d'une grande forêt sur l'ubac (forêt d'Orelle), ainsi que sur la partie adret (forêt domaniale du Poucet) qui forment actuellement les limites de la commune[109] - [146] - [123].

Le , Sigismond de Luxembourg, Empereur du Saint-Empire romain germanique, de passage au château de Chambéry, élève le comte Amédée VIII au rang de duc et de prince d’Empire. Les Orellins organisent des fêtes pour célébrer leur prince[147] - [148] - [107] - [123].

Ruine observée dans la forêt de Leschaud.

Ruine observée dans la forêt de Leschaud. Ruine à Orelle.

Ruine à Orelle. Intérieur d'une ancienne habitation avec restes de poutres en bois.

Intérieur d'une ancienne habitation avec restes de poutres en bois. Ancien mur en pierre encore debout.

Ancien mur en pierre encore debout. Ruine en pierres de taille au lieu-dit de Sous les Roches.

Ruine en pierres de taille au lieu-dit de Sous les Roches. Aperçu d'une ancienne bâtisse à travers la forêt d'Orelle.

Aperçu d'une ancienne bâtisse à travers la forêt d'Orelle.

Turin devient la capitale du duché de Savoie

En 1559, le duc de Savoie retrouve ses États après le traité de Cateau-Cambrésis ; ceux-ci étaient occupés par la France depuis 23 années. Il cherche à réaffirmer son pouvoir : par conséquent, il crée la nouvelle capitale à Turin. La ville est peuplée de 30 000 habitants, ce qui en fait un pôle de vie majeur, et se cache de l’autre côté des Alpes, dans le Piémont. Ainsi, elle est protégée naturellement par les reliefs montagneux. Turin bénéficie d’un bon réseau routier et d’une économie dynamique basé sur l'industrie et l'agriculture. Il n'y a pas d'impact à proprement parler chez les habitants de la Maurienne, même si cette date reste très importante dans la suite de la chronologie historique de la vallée[107] - [149].

Orelle est occupé par l'armée française

Le duc de Savoie, Charles-Emmanuel Ier, profite des guerres de religion en train d'affaiblir la France pour tenter d'annexer des marquisats, la Provence ou encore le Dauphiné. Son but est de reconstituer l’ancien royaume de Bourgogne, ce qui fait que, pendant une décennie, France et Savoie s’opposent[149].

En 1600, Henri IV envahit la Savoie et occupe, entre-autres, les villes de Maurienne. Le traité de Lyon met fin au conflit, la Savoie récupère le marquisat de Saluces mais doit céder à son voisin la plus grande partie de l'actuel département de l'Ain[149].

Les lignées nobles d'Orelle

Plusieurs familles intégrées à la noblesse de l'époque sont originaires d'Orelle, à l'image de la famille noble d'Albert. Cette maison est originaire de la paroisse Saint-Maurice d'Orelle du chef-lieu, et est anoblie en 1635. Son blason est présent au-dessus d'une porte d'une maison de la commune, au centre du hameau du Chef-lieu[107] - [150] - [109] - [151].

Le pastoralisme orellin vers 1800

Les dates inscrites sur les pierres de certains anciens édifices remontent à partir des années 1730. À cette période, les villageois exploitent alors des mines de lauzes desquelles ils vendaient des pierres, ainsi que des coupes de bois[152].

Orelle compte alors huit principaux hameaux habités à l’année, aux alentours de : Le chef-lieu d'Orelle, Bonvillard, Orellette, le Noiray, la Fusine, le Teppey, la Bronsonnière et le Poucet. Le Pra n’est alors qu'un lieu-dit mais il deviendra un quartier du hameau commerçant de Francoz. Les céréales sont principalement cultivées sur le versant ensoleillé. Sur l'adret, les terrasses, que l'on peut encore apercevoir de nos jours, témoignent de la présence de ces cultures : blé tendre, avoine cultivée, orge commune ou encore seigle étaient cultivés[153] - [154].

Des moulins étaient présents dans les hameaux du chef-lieu et de Bonvillard, notamment. Certains y sont encore présents actuellement[155].

La vigne est cultivée dans différents hameaux et les souces municipales affirment qu'« un journal italien indiqu[e] même que le vin d’Orelle était le 1er vin de France ». Certaines vignes sont encore cultivées actuellement, produisant « la Demoiselle du Noiray », dans ledit hameau du Noiray, où se produit aujourd'hui la bière Orelle-Caron[156] - [157] - [158] - [159].

L’élevage à échelle familiale et locale est répandu : comme dans la plupart des villages mauriennais, les bergers y élèvent des brebis, des cochons, des vaches et quelques volailles. L'âne commun était également un animal très sollicité par les besoins agricoles des paysans[160].

La structure et les enjeux des confréries d'Orelle

Les confréries d'Orelle, « dont l'existence remonte à des temps immémoriaux dans ses deux paroisses », sont nombreuses sur ledit territoire. Au Moyen-Âge déjà, la commune d’Orelle abrite de multiples confréries : celles-ci sont alors des associations ouvrières qui rassemblent des compagnons et leurs maîtres, tous issus du même métier par organisation. Au sein des paroisses communales se trouvent aussi, par la suite, des associations locales aux buts religieux ou caritatifs. Rejoindre ces organisations, c’est ainsi l’occasion de rassembler les hommes pour prendre des responsabilités à l’échelle locale ainsi que faire des réunions festives et fraternelles, le tout renforçant l'esprit dévot et patriotique des habitants. À la fin du XVIIIe siècle, les deux principales confréries sont celles du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire ; de plus, au fil des procès-verbaux dressés par les visites pastorales, Orelle voit des confréries dévotes disparaître tandis qu'un nombre plus important de confréries naît, avec un nombre d'agrégés non négligeable. Par ailleurs, dans certains hameaux de la commune (notamment dans celui d'Orellette), il existe encore des parcelles nommées « terre de la Confrérie »[161].

La plus antique confrérie d’Orelle est la Confrérie de l'Arche du Saint-Esprit. La création des confréries comme celles du Saint-Sacrement, du Saint-Rosaire, des Carmes ou encore du Scapulaire, suivirent chronologiquement celle de la première. En tout état de cause, en 1878, une trentaine de confréries sont recensées à Orelle, répartie sur les divers hameaux villageois ; chacune de ces confréries possède des biens, comme des champs, des vignes, des créances ainsi que des maisons de réunion. Souvent, cette dernière est constituée d’un four banal et d’une salle de classe. Grâce aux revenus financiers des locations que leur rapportent leurs biens, les confréries d’Orelle, en signe d’union fraternelle, distribue des secours au confrères indigents, des aumônes aux pauvres, ainsi que des aumônes générales (comme du pain, du sel, de l’huile) à toutes les âmes de la commune, que ces manants soient pauvres ou riches. De plus, les confréries entretiennent en grande partie les écoles de la commune[161] - [162].

La Révolution française de 1789 supprima toutes les confréries d’Orelle en faisant planer des menaces physiques... En certains hameaux, on retrouve alors des organisations dissimulées sous des appellations déguisées. Lors d'une visite pastorale du 31 mai 1827, Monseigneur Billiet indique avec plaisir « qu'on ne commet pas d'irrévérence » dans les églises orellinches. Avant le tout début du XXe siècle, les tribunes des deux églises paroissiales sont réservées aux procédés des confréries du Saint-Sacrement (et du Saint-Esprit au chef-lieu d'Orelle). Enfin, depuis 1906, la Confrérie du Saint-Esprit a un héritier du titre de « Bureau de Bienfaisance »[162].

Les confréries des paroisses Saint-Maurice d'Orelle et Sainte-Marguerite d'Orelle-sur-Bonvillard

- La paroisse Saint-Maurice d'Orelle est composée de dix confréries ou associations pieuses en 1878. Leurs membres, nombreux, renouvellent régulièrement les employés et dignitaires de celles-ci[161].

- La paroisse Sainte-Marguerite de Bonvillard-sur-Orelle est composée de sept confréries en 1878. Leurs membres, nombreux, renouvellent régulièrement les employés et dignitaires de celles-ci[162].

L'usine électrochimique de Prémont

En 1893, la construction de l’usine électrochimique de Prémont crée de l'emploi au sein de la commune. Devenus paysans et ouvriers, les Orellins travaillent à l'usine et ensuite ils étaient dans les champs, les fermes et les étables[163] - [164].

Le déclin de l’usine, au début des années 1970, engendre une rapide baisse démographique plongeant à son plus bas niveau en 1991 : l’usine ferme définitivement ses portes à cette date, entrainant par la même occasion la fermeture de beaucoup de classes scolaires et de certains commerces[165].

Le barrage de Bissorte

La construction du barrage de Bissorte, à 2 000 mètres d’altitude, est un tournant de l'histoire du village. Cette œuvre gargantuesque, disposant d’un réservoir de 40 millions de mètres cubes pour une conduite forcée de plus de 1 000 mètres de dénivelé, permet le développement d’une énergie très vite distribuée et exportée. Construit en pierres-sèches de 1931 à 1935, le barrage devint très vite un pôle majeur de production hydroélectrique[166] - [167] - [168].

La génération suivante profite de cette technologie pour s’affranchir de l'activité pastorale ; aujourd'hui, le Super Bissorte représente 75 % des revenus financiers communaux[169].

.JPG.webp) L'usine de Prémont n'était pas située loin de Francoz.

L'usine de Prémont n'était pas située loin de Francoz. Lac de Bissorte à Orelle.

Lac de Bissorte à Orelle..JPG.webp) Barrage de Bissorte (hiver).

Barrage de Bissorte (hiver). Gare de départ du Téléphérique EDF de Bissorte vue depuis la croix de Leschaux à Orelle.

Gare de départ du Téléphérique EDF de Bissorte vue depuis la croix de Leschaux à Orelle._et_Gare_de_d%C3%A9part_du_T%C3%A9l%C3%A9ph%C3%A9rique_de_Bissorte_(%C3%A0_droite).jpg.webp) Centrale de transformation électrique EDF Super Bissorte (à gauche) et gare de départ du téléphérique de Bissorte (à droite).

Centrale de transformation électrique EDF Super Bissorte (à gauche) et gare de départ du téléphérique de Bissorte (à droite). Situation du lac.

Situation du lac.

La création de la station de ski d'Orelle et de ses remontées mécaniques

L'activité économique d'Orelle s'oriente vers le tourisme, en lien avec le développement des sports d'hiver dans la vallée voisine des Belleville. La commune entre au capital de la Société de développement touristique de la vallée des Belleville en 1965, puis dans celui de la SETAM (Société d'exploitation des téléphériques de Tarentaise Maurienne), en 1972[170] - [171].

En 1989, le ski est possible sur le versant d’Orelle, mais accessible seulement depuis le domaine de Val Thorens, avec la création du télésiège de Rosaël[172].

La Société des téléphériques d'Orelle, communément appelée la STOR, voit le jour le et elle gère depuis cette date l'ensemble des installations, systèmes, véhicules et remontées mécaniques de la station skiable d'Orelle[173].

À partir de , l'accès peut se faire depuis le hameau de Francoz par la télécabine 3 Vallées Express, en 15 minutes. Il s'agissait alors d'une véritable prouesse d’évolution et de technologie pour l'époque, d'autant plus que le tracé est escarpé et forestier. Elle mesure cinq kilomètres de long, sur 1 470 mètres de dénivelé. L'accès peut se faire depuis l'un des quatre parkings prévus sous la gare de départ de la télécabine[174] - [175] - [176] - [155].

Le domaine skiable s'étend en 2001 : ledit télésiège de Rosaël est complété par les télésièges du Peyron et du Bouchet. Ce dernier permet aux skieurs d'atteindre le col du Bouchet, point le plus haut des Trois Vallées avec la pointe du Bouchet qui culmine à 3 420 mètres d'altitude[172] - [177] - [178] - [179].

Un chalet-restaurant s'implante sur le domaine et des cours de ski de l'École du ski français (ESF) deviennent fréquents[180].

Gare de départ de la télécabine 3 Vallées Express.

Gare de départ de la télécabine 3 Vallées Express. Vue de Plan-Bouchet.

Vue de Plan-Bouchet...png.webp) Logo officiel de la Société des Téléphériques d'Orelle (STOR).

Logo officiel de la Société des Téléphériques d'Orelle (STOR)..JPG.webp) Ligne ferroviaire à Orelle (2020).

Ligne ferroviaire à Orelle (2020). Vue de la télécabine d'Orelle à Francoz depuis l'office de tourisme.

Vue de la télécabine d'Orelle à Francoz depuis l'office de tourisme.

Des villages d'Orelle qui se métamorphosent pour intégrer une dynamique touristique