Noyer commun

Juglans regia

Le noyer commun ou noyer (Juglans regia L.), est un arbre assez commun, originaire d'Eurasie, cultivé pour son bois recherché en ébénisterie et ses fruits, les noix, riches en huile.

C'est le seul représentant en France de la famille des Juglandacées. Il est parfois appelé calottier, écalonnier, gojeutier ou noyer royal[1].

Étymologie

Mattioli dans ses Commentaires de la matière médicale de Dioscoride[2] (1544) nomme le noyer commun en latin Nux Juglans, le décrit, l’illustre et donne une traduction de Dioscoride. Le terme sera conservé jusqu’à Carl Linné qui le baptise Juglans regia dans Species plantarum[3] en 1753. L’étymologie traditionnellement retenue[1] depuis Pline (HN[4], XV, 91) est : de Jovis « Jupiter », glans « gland » on construit Juglans « gland de Jupiter » car en comparaison au gland du chêne, consommé par les paysans, la noix est d’une richesse nutritive incomparable.

L'épithète spécifique regia « royal » vient du latin regius, -a < rex, regis « le roi ».

Description

Les noyers sont des arbres pouvant atteindre la taille de 20 à 25 m, s’ils poussent en solitaire alors qu’ils peuvent atteindre 30 m en peuplement[5]. La croissance en hauteur se termine au bout de 60 à 80 ans. Ce sont des arbres caducifoliés, de pleine lumière, pouvant atteindre 150 à 160 ans en Europe occidentale et centrale[n 1].

Leur écorce est gris-clair, mince et lisse pour les jeunes, parcourue de profondes fissures avec les années. Leurs feuilles, caduques, alternes, assez grandes, sont composées, imparipennées (à 5-9 folioles ovales aigües, la terminale la plus grande) et penninerves. Elles dégagent une odeur aromatique lorsqu’on les frotte.

Les fleurs mâles (à 10 à 36 étamines) de cette espèce monoïque sont regroupées en chatons pendants, verdâtres, au sommet de rameaux de l’année précédente. Les chatons éclosent peu avant ou en même temps que le débourrement des feuilles entre avril et mai (ou juin suivant la région). Les fleurs femelles (comportant deux carpelles soudés entre eux avec 1 style court et 2 stigmates) qui apparaissent plus tard sont généralement disposées par paires à l'extrémité des rameaux de l’année. Les fleurs ne comportent pas de pétale. La pollinisation se fait par le vent. Comme le décalage entre les périodes de floraison mâle et femelle diminue avec l’âge de l’arbre, la probabilité d’autopollinisation augmente avec le temps[5]. La période de l’émission du pollen et la période de floraison femelle ne se chevauchent que très peu de temps et il suffit de conditions climatiques défavorables pour que l’autopollinisation ne soit pas suffisante[6].

Les fruits sont des drupes vertes, formées d’un brou charnu, contenant une coquille (noyau) à deux valves ligneuses, à l'intérieur de laquelle se trouve une amande réticulée, formée de deux cotylédons oléagineux. Dans la langue commune, le terme noix peut, suivant le contexte, désigner 1) le fruit entier tel que porté par l'arbre, 2) le fruit débarrassé de son écale verte 3) les cerneaux comestibles. Les fruits sont mûrs à l'automne, en septembre-octobre. C'est le risque de gelée printanière qui fixe la limite nord de leur aire d'extension. Les noix sont souvent disséminées par les corneilles, écureuils et geais. Les noyers poussant en forêt ne fructifient pratiquement pas[5].

Distribution

Actuellement, l’aire naturelle du noyer commun s’étend de la Chine (Shandong, monts Qinling et Baishan, Sichuan, Yunnan, Xinjiang) à l’Europe occidentale, en passant à travers l’Asie centrale (Kirghizstan, Ouzbékistan, Turkménistan), le Népal, le nord du Pakistan et de l’Iran, le Caucase, la Turquie orientale et les Balkans.

Il est cultivé sur une zone plus large, englobant son aire naturelle en Europe, en Chine, en Asie centrale, dans le nord du Moyen-Orient, etc, et plus récemment en Afrique du Nord, Californie, Chili et Nouvelle Zélande.

En France, il est cultivé sur presque tout le territoire[7] et est parfois subspontané[n 2] sur les sols profonds, limoneux-argileux, meubles et bien drainés[n 3] mais n’a pas de biotope primaire. Il est toutefois plus rare dans les zones soumises au climat océanique et en Corse. Il est essentiellement présent à l’étage collinéen, jusqu’à 700-800 m d’altitude[8]. La culture du noyer a été promue en Europe par les Romains et plus tard par Charlemagne.

Histoire démographique des populations de noyers

La confusion a longtemps persisté sur la localisation précise de l'origine du noyer commun en raison de découvertes archéologiques de vestiges de noix s’étendant sur une zone traversant toute l’Eurasie,de l’Himalaya jusqu’à l’Italie et la Suisse, en passant par la Perse et la Turquie[9].

Cependant de nouvelles sources de données, issues du développement de marqueurs moléculaires de l’ADN par microsatellites (SSR) des Juglans spp., l’accès à des populations de noyers en Asie dans des zones reculées et non cultivées ainsi que les récoltes abondantes de pollen fossile en Europe, fournissent de nouveaux moyens d’élucider la riche interaction entre l’homme et la nature qui a façonné l’évolution des noyers en Eurasie durant les 10 000 dernières années (de l’Holocène)[10].

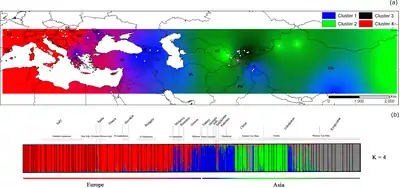

En Asie

En Asie, le noyer commun survécut au Dernier maximum glaciaire dans des refuges isolés, situés entre la Chine et l’Asie centrale et le Caucase (regroupés en 3 clusters, voir fig. 2). Toutefois des études génétiques combinées avec des données historiques et linguistiques ont montré que ce qui apparaissait comme des populations indigènes de noyers étaient en fait en partie le résultat de l’action de l’homme. Les grandes forêts « naturelles » de noyers dans les portions reculées du Ferghana ou la « plus grande forêt de noyers du monde[11] » des monts Chatkal du Kirghizstan se sont révélées à l’analyse ne pas avoir plus de 2 000 ans et même pour la plupart de 1 000 ans d’âge[12]. Le commerce des noix le long de « corridors verts » comme la Route de la soie et la Route royale perse, ont permis de surmonter les barrières géographiques et explique bien l’origine de certaines forêts.

En Chine même, Feng Xiaojia et al [13] (2018) ont étudié la structure génétique de 31 populations de noyers sur le territoire chinois, en utilisant 22 marqueurs microsatellites. Durant le dernier interglaciaire, la distribution du noyer commun se rétrécit considérablement à une barre oblique coupant le territoire chinois actuel[n 4] en deux, allant de Pékin au Nord-Est au Yunnan au Sud-Ouest, correspondant aux trois centres de diversité actuelle : 1) des parties du Yunnan (Chine du Sud-Ouest), 2) les monts Qinling et Bashan (Chine du Centre) 3) Shandong, Pékin, Massif du Changbai (Chine du Nord-Est). Le noyer commun se serait ensuite répandu à partir de ces habitats isolés ayant servi de refuge pour résister aux rigueurs climatiques. Ces données contredisent les textes historiques qui indiquent « Zhang Qian ramena d’Occident des graines de noix hutao[n 5] (« pêcher barbare ») » (Bowu zhi 博物志 de Zhang Hua 张华, dynastie Jin de l'Ouest). Une analyse historiographique des sources textuelles primaires a montré que le transport le long de la Route de la soie par Zhang Qian (vers -139 à -126) ne peut être établi (Shao Wenli[14], 2016). Même s’il ne fait aucun doute que les noix communes ont été transportées par la Route de la soie, leur introduction récente dans le territoire « chinois » (au sens ancien de la dynastie Han et encore plus au sens actuel) n’est pas consistant avec les analyses génétiques[13] qui attestent la présence de refuges glaciaires de noyers communs dans les monts Qinling (près de la capitale Chang'an (Xi’an), au Sud), dans le Shandong et la région de Pékin, parties intégrantes du territoire de la dynastie Han[n 6].

En Europe

En Europe, l’étude des dépôts de pollen fossile de Juglans regia ont montré que des populations de noyers poussaient au sud de l’Espagne, en Italie, France, Suisse, Bulgarie, Grèce, Albanie et Turquie durant le Pléistocène supérieur (période précédant l’Holocène, commençant il y a 126 000 ans et allant jusqu’à il y a 12 000 ans). Puis au début de l’Holocène (il y a 11 600 ans), beaucoup d’auteurs ont pensé que le noyer commun avait complètement disparu d’Europe avant d’être réintroduit à partir de la Turquie du VIIIe siècle au Ve siècle avant notre ère puis par une seconde vague au quatrième millénaire.

Cette analyse est maintenant contestée par des analyses palynologiques qui indiquent que le noyer commun aurait survécu durant les périodes interglaciaires froides et sèches dans des refuges situés en Europe du Sud et dans les Balkans[10]. Des fossiles de coquilles de noix ont été trouvés dans le nord-est de l’Italie (7 550 AP), en Suisse (6 000 AP-4 350 AP) et en Slovénie (5 600 AP-5 500 AP). En supposant que les noix ont été récoltées (voire cultivées) du Néolithique à l’âge du bronze, on ne peut exclure que des populations locales de noyers n’aient été protégées par des humains, durant les oscillations climatiques mondiales.

En intégrant l’analyse des pollens fossiles, les données culturelles et historiques avec la génétique des populations et l’analyse bayésienne approximative, Pollegioni et al.[10] ont détecté une forte diversité génétique dans les Balkans (Grèce, Roumanie et Moldavie) semblable à celle trouvée dans d’autres centres d’origine comme le Caucase (Géorgie, Turquie orientale), le nord Pamir (Tadjikistan) et les crêtes de Zaamin (en), du nord Gissar et une partie des Tian Shan (Ouzbékistan oriental, Xinjiang en Chine). Ils ont aussi montré que l’empreinte longitudinale de la diversité génétique des noix pourrait résulter d’une dérive génétique due à une dispersion sur une longue distance. Ils ont trouvé une perte de la richesse allélique et de l’hétérozygotie en allant de l’Est de l’Europe vers l’Ouest.

Comme c’est le cas pour beaucoup de plantes de l’hémisphère nord, les refuges glaciaires sont des réservoirs de haute diversité génétique qui ont servi de source pour une recolonisation postglaciaire des zones libérées des glaces. Le noyer commun a persisté au-delà du Dernier maximum glaciaire (DMG) dans des poches favorables sur le Plateau anatolien, les Balkans et le sud-ouest de l’Europe. Toutefois la détection de quelques grains de pollen de noyer après le DMG au début de l’Holocène suggère une diffusion du noyer à des latitudes assez hautes (>46 ° N) comme observé dans la Tchéquie du nord (10 546 AP, Dolskym), dans l’Autriche occidentale (11 645 AP Seefelder See; 11 267 AP, Fuchsschwanzmoos), dans l’Allemagne du Sud (10 005 AP, Feuenried), la Suisse méridionale (10 399 AP, Lac du Mont d'Orge Sion), la France du Centre (10 581 AP, Tourbières des Granges des Chavants; 9 097 AP, Marais du Grand Chaumet; 9 466 AP Tourbière de Roussy; 9 334 AP, Tourbière de Parcay-sur-Vienne).

Les noyers des Balkans (Grèce, Roumanie, Moldavie), génétiquement distincts des autres lignées européennes, manifestent un mélange des groupes 1 (Trans-Caucase, Iran) et 4 (Italie, France, Espagne), qui pourrait refléter un contact possible entre l’Europe et l’Asie, remontant au début de la période Pléniglaciaire, il y a 63 690 ans à 46 320 ans, antérieure au DMG. La séparation génétique de l’Europe occidentale des Balkans, aurait eu lieu entre il y a 12 900 ans et 9 440 ans (Dryas - début de l’Holocène).

Utilisations

Les noyers sont largement cultivés en Europe pour leurs fruits et leur bois.

Le bois[15]

Le noyer produit un bois franc à mi-lourd : 550 à 700 kg/m3 à 12 % d'humidité ou de type feuillu mais relativement mou (son résultat au test de dureté Jank est de 1 220 lbf[16]). Le retrait volumique est assez faible : 12% à 14%. Le rapport entre les rétractabilités radiales et tangentielles est inférieur à 1,4, plus réduit que la plupart des autres essences, ce qui explique sa faible tendance à la fente en grume et sa bonne stabilité en service. Sa durabilité naturelle est moyenne, il est sujet aux attaques cryptogamiques, de lyctus et de vrillette. Le bois présente un beau poli et se cintre facilement (rayon de courbure minimal égal à 10-11 fois l'épaisseur du bois)

Il est veiné et coloré, de couleur rouge qui attire les fourmis. Très réputé en ameublement et placage, il est également recherché en sculpture pour le contraste entre son aubier gris clair et son cœur brun foncé, ce dernier a néanmoins une teinte assez variable allant d'un blanc-grisâtre à un brun-gris à nuance beige ou violacée, suivant la provenance. Le bois présente chez les arbres âgés ou près du cœur des veines sombres dont le dessin est indépendant du fil dû aux cernes, elles résulteraient d'une modification physiologique entraînant une concentration localisée en tanins.

Le bois est assez homogène, les vaisseaux sont néanmoins plus gros dans le bois initial que dans le bois final, la décroissance en diamètre des vaisseaux est régulière si bien qu'on ne peut tracer de limite entre le bois initial et le bois final. Dans le duramen les vaisseaux sont obstrués par des thylles. Les rayons ligneux ne sont pas distincts sans loupe en coupe transversale, ils dessinent une fine maillure sur quartier.

La souche et les racines donnant au tranchage des plaquages dits de "ronce de noyer."

Le bois de noyer est sans conteste le premier des bois indigènes d'ébénisterie, par la beauté de son veinage, sa stabilité et sa facilité d'usinage et polissage. Il est aussi utilisé en tournerie, coutellerie et sculpture sur bois, par exemple pour les crosses de fusils. Les sabots et galoches de bonne qualité étaient également fabriqués à partir de grosses branches de noyer taillées vertes.

Les fruits

Le jeune noyer met environ dix ans avant de fructifier.

Dans les noix, ce sont principalement les amandes, appelées cerneaux, qui sont consommées fraîches ou en tant que fruit sec. Elles sont aussi triturées pour obtenir une huile alimentaire, l'huile de noix.

En Europe occidentale, on trouve depuis l’Antiquité, des recettes de vin de noix pour conserver les noix vertes[17] : « en les mangeant fraîches, après qu’elles aient mariné dans du bon vin, en petite quantité, et avec un peu d’ail, cela empêche toute nuisance » (Pisanelli, XVIe siècle)

Au XXe siècle, on retrouve l’écho de cette longue tradition chez Maria Treben. Les noix sont ramassées très jeunes (avant le 21 juin), quand il est encore aisé de percer la chair[18]. Elle en donne la recette médicinale, et recommande cette eau-de-vie de noix pour purifier estomac, foie et sang[18].

Le brou

La chair qui entoure le noyau est utilisée en décoction pour obtenir une teinture en menuiserie appelé brou de noix. C'est lui-même qui teinte les doigts du ramasseur de noix.

Composition phénolique

Le principal constituant phénolique de la feuille est la juglone (5-hydroxy-1,4-naphtoquinone) qui existe dans la plante fraîche (feuille et brou) sous forme de glucoside (2 % dans le brou et 0,6 % dans les feuilles) mais aussi sous forme libre, notamment dans la cire épicuticulaire[19]. La juglone est accompagnée d’autres naphtoquinone et de dérivés réduits. La teneur en juglone est d’abord forte dans les jeunes feuilles puis devient très faible dans les feuilles âgées ou sèches.

Les autres composés phénoliques susceptibles d’avoir des propriétés médicinales sont les tanins ellagiques[19] (pédunculagine, tellimagrandines et glansrines de la noix).

Les feuilles renferment également une faible quantité d’huile essentielle, de l’acide ascorbique, des acides-phénols comme les acides caféyl- et p-coumaroylquiniques et des flavonoïdes (hétérosides de quercétol).

La juglone est antibactérienne et les ellagitanins sont antioxydants.

Emplois pharmacologiques

En France, la Note explicative de l’Agence du médicament (1998) admet qu’il est possible de revendiquer, pour la feuille de noyer, les indications thérapeutiques suivantes[19] : traditionnellement utilisée dans les manifestations subjectives de l’insuffisance veineuse telles que les jambes lourdes, dans la symptomatologie hémorroïdaire ; dans le traitement symptomatique des diarrhées légères.

Emplois médicinaux traditionnels

Par ses feuilles et son brou, le noyer est un remède majeur de la pharmacopée populaire européenne, note Pierre Lieutaghi [20] dans son enquête ethnobotanique en haute Provence. Les infusions de feuilles sont utilisées en cas de saignement de nez. En dépuratif dans la furonculose, on boit la décoction des feuilles à raison d’un bol par jour, à jeun. Pour la circulation et la tension, on boit l’infusion ou la décoction des feuilles.

Maria Treben recommande des lavages ou bains de décoctions de feuilles en usage externe pour les maladies rachitiques et scrofuleuses, caries et gonflements des os, et ongles suppurants des doigts et orteils, exanthèmes purulents, stomatites nécrosante, acné, pertes blanches, transpiration des pieds, et engelures (décoction forte). Des rinçages de bouche avec cette décoction aideraient contre les pharyngites et gingivites. Elle recommande également cette décoction en lavages contre les teignes du cuir chevelu, gales, et croûtes de lait ; une décoction forte lutterait contre les poux[18].

En usage interne les feuilles sont employées sous forme de tisane pour les troubles de l'appareil digestif, la constipation, l'anorexie, la dépuration, le diabète et la jaunisse[18].

Culture

.JPG.webp)

Le noyer est une espèce thermophile, préférant les climats doux voire chauds durant la saison de végétation, avec un air sec de type continental[7]. Il est cultivé pour sa ressource oléagineuse (noix récoltées en octobre-novembre) et son bois dur, en particulier pour l'ameublement.

Le noyer commun peut pousser jusqu'à 800-1 000 m d'altitude en zone tempérée[n 7], mais il lui faut un emplacement à l'abri des vents forts. Il est rustique jusqu'à −30 °C, à condition que le froid s’installe progressivement[7]. Il tolère les sols légèrement acides à calcaires (pH entre 6 et 7,5) alors que le noyer noir nécessite des terrains frais et légèrement acides. C’est un arbre de pleine lumière supportant mal les conditions forestières. Après une certaine tolérance à l’ombrage dans son jeune âge, il développe une forte exigence en lumière à l’âge adulte : le houppier doit être dégagé[5].

Il donne de bons résultats sur les sols argilo-calcaires, sous réserve qu’ils soient suffisamment profonds et bien alimentés en eau.

Le noyer est un arbre facile d'entretien, mais il a besoin d'un sol riche. Il faut surtout veiller à ce qu'il ait assez d'eau au mois de juin, car s'il en manque, les noix seront petites. C'est aussi le moment où se prépare l'induction florale (les futures fleurs de l'année suivante). Une sécheresse à ce moment précis compromet donc aussi la récolte de l'année suivante. Très sensible à l’asphyxie racinaire, il ne supporte pas l’engorgement aqueux, même temporaire, sur au moins 80 cm.

Il existe des variétés protandre (Franquette, Parisienne) et d'autres protogynes (Ronde de Montignac, Meylanaise). Certaines variétés peuvent être autofertiles mais la pollinisation se fera bien mieux avec deux ou trois arbres de catégories d'hermaphrodisme successif différentes et plantées proches l'une de l'autre.

Le noyer n'apprécie pas la taille. On se contentera donc de tailler les bois morts à la fin de l'automne si on veut éviter les écoulements de sève.

Les feuilles de noyer produisent du juglon qui après lessivage par les pluies, par un phénomène d'allélopathie, empêche les autres plantes de pousser autour du noyer. Toutes les plantes ne sont pas affectées négativement par la juglone. Myosotis, Pachysandra terminalis, Barbe de bouc (Aruncus sylvester), alchémille, hosta, heuchère, bugle rampante (Ajuga reptans) et la majorité des bulbes peuvent constituer un joli décor au pied de cet arbre.

Une étude américaine[21] indique que les vergers de noyers où sont aussi plantés des Elaeagnus umbellata ou des aulnes glutineux (Alnus glutinosa) ont une production de noix augmentée de 20 %. Cela est dû à l'azote apporté dans le sol par ces espèces.

Multiplication

Le noyer se multiplie par semis de noix fraîches qu'on peut semer en place à 5 cm de profondeur dès la récolte après les avoir débarrassées de leur brou. Pour les protéger des prédateurs (rongeurs, écureuils, etc.), on peut aussi les placer dans un sac de congélation avec du sable humide à 10 % et conserver ce sac au réfrigérateur à 4 °C pendant 4 mois puis semer au tout début du printemps.

Les arbres cultivés sont des arbres greffés qui commencent à produire vers 5 à 6 ans. Ils sont en pleine production au bout de 25 ans et peuvent produire jusqu'à 70 ans. Le noyer noir est parfois utilisé comme porte-greffe pour les variétés de noyers communs, car il résiste au pourridié en particulier dans les terrains humides.

Maladies et ravageurs

.jpg.webp)

L’anthracnose du noyer (Gnomonia leptostyla) est le pathogène foliaire le plus commun. On le reconnait par des taches brunes sur les feuilles. Il se développe lors des printemps frais et humides.

Le Phytopte du Noyer, Aceria erinea, est un Acarien qui provoque une galle sur les feuilles du Noyer.

Variétés

Voir Principales variétés de noix communes.

Pour les noyers dont la noix est destinée à la consommation alimentaire, il existe en France deux appellations contrôlées AOC : Noix de Grenoble et Noix du Périgord. On y cultive essentiellement deux variétés : la Franquette et la Parisienne. Il y a de nombreuses autres variétés plus connues localement comme en Périgord : la Ronde de Montignac, la Corne du Périgord. En Isère, la Mayette ou la Meylanaise.

Certaines variétés sont des variétés à bois pour lesquelles une croissance plus rapide est recherchée. Il existe également des variétés recherchées seulement pour l'ornement.

Appellation, histoire et folklore

Voir aussi Histoire culturelle de la noix en Europe.

Le gauguier est le nom en moyen-français du noyer au XIIIe siècle. Cette appellation vernaculaire provient de la gauge ou grosse noix. L'étymon latin est ici gallica, la noix.

L'alliance de la vigne et du noyer est une constante culturelle en Alsace, depuis la civilisation gallo-romaine implantant la vigne. L'arboriculture traditionnelle pouvait associer au noyer le châtaignier calcifuge, mais aussi et surtout les autres arbres fruitiers thermophiles : la pêche de vigne, le néflier, le cormier (sorbier domestique), l'amandier. C'est l'association du vin et de la noix qui a fondé la fête du vin.

On disait au XVe siècle : « Se une femme veult que son mari ou amy l’aime fort, elle doit mettre une fueille de gauguier, cueillie la nuit saint Jehan tandis qu’on sonne nonne, en son soulier du pied senestre, et sans faulte il l’amera moult merveilleusement » (Folklore de France[22]).

Une croyance alsacienne maintient qu'une « femme qui veut garder son mari se doit de garder en son soulier senestre feuille de gauguier cueillie la nuit de la Saint-Jean ». Les noms alsaciens du noyer sont Nussbaum ou Wallnuss. Le noyer magique de la Saint-Jean aurait, en plusieurs provinces françaises, la particularité d'émettre ses feuilles et quasiment ses fruits tous d'un coup le jour de la Saint-Jean (le 24 juin), d'où son nom.

Le noyer a hérité d’une mauvaise réputation venant de l’Antiquité gréco-romaine. Ainsi « Les paysans du Maine disent que si ses racines pénètrent dans l’écurie ou les toits à porcs les animaux périssent ; elles sont aussi dangereuses pour les maisons… En Haute-Bretagne, les cochons dont les étables sont trop voisines de cet arbre crèvent ou ne profitent pas » (Folklore de France[22]).

Par contre, il est bénéfique dans d’autres régions. « En Saintonge, Auvergne et Languedoc, un petit rameau de noyer, cueilli et placé avant le jour à toutes les portes et fenêtres des habitations et étables, porte bonheur à la maison, fait prospérer le bétail, ou préserve les moutons de la folie » (Folklore de France[22]).

Classification

Autres espèces du genre Juglans :

- Juglans ailantifolia Carr. - noyer du Japon

- Juglans boliviana Dode - noyer de Bolivie

- Juglans californica S. Wats. - noyer de Californie

- Juglans cathayensis Dode - noyer de Chine

- Juglans cinerea L. - noyer de beurre ou noyer cendré

- Juglans hindsii Jepson - noyer de Hind

- Juglans jamaicensis C. DC. - noyer des Antilles

- Juglans major Heller - noyer noir d'Arizona

- Juglans mandshurica Maxim. - noyer de Mandchourie

- Juglans microcarpa Berl. noyer à petits fruits

- Juglans neotropica Diels - noyer des Andes

- Juglans nigra L. - noyer noir

- Juglans stenocarpa Maxim. - noyer à fruits durs

Galerie

Fleurs femelles

Fleurs femelles Chaton de fleurs mâles

Chaton de fleurs mâles Fruits immatures

Fruits immatures Fruits mûrs

Fruits mûrs Noix et cerneau

Noix et cerneau Jeune pied de noyer

Jeune pied de noyer

Notes

- on parle parfois d’une longévité de 300 à 500 ans (en Ouzbékistan, Mapelli et al, 2014), mais cela ne vaut guère en Europe occidentale et centrale

- plante qui après avoir été introduite dans une région, s’y développe comme une plante spontanée

- par exemple, dans le bocage Brionnais (Saône-et-Loire, Bourgogne) ou en bordure des champs en Limagne (Auvergne)

- le terme de zhongguo 中国 « Chine » qui actuellement, est universellement utilisé pour référer rétrospectivement à l'entité politique, géographique et culturelle qui perdure depuis 3 000 ans dans la région du Fleuve jaune n'est que d'un usage récent. Car l'empire chinois n'a pas toujours été unifié, et quand il l'était, il occupait des territoires différents avec des dénominations différentes

- 张骞使西域还,乃得胡桃种, le terme de hutao 胡桃 étym. « pêcher barbare » désignant la noix commune, indique clairement une origine d’ethnie non Han. À partir de ce texte, écrit quatre siècles après le voyage de Zhang Qian (de -139 à -126), toutes les sources historiques répéteront toujours la citation du Bowuzhi : « Zhang Qian ramena de l’ouest des noix (hutao) ». Mais aucune source textuelle de l’époque des Han occidentaux ne rapporte ce fait, ni le Shiji 史记 (-109, -91) de Sima Qian, ni les Hanshu 汉书, ni le Shennong bencao jing la plus ancienne pharmacopée chinoise, répertoriant les plantes médicinales, ne le mentionnent

- peut-être pour comprendre cette énigme, faut-il se souvenir de la remarque de Le Moulec « la présence de nombreux arbres anciens aux noix petites et hétérogènes ont longtemps réfréné l’intérêt des Chinois pour sa culture » (compte-rendu du Symposium International de la Noix en Chine)

- jusqu'à 3 300 m au Tibet, 1000-2000 m au Kirghizstan et 1200 m dans les Alpes

Références

- Pascale Servais et Pierre Seba, 2018 Tilo Botanica, « Juglans regia L. » (consulté le )

- Pietro-Andrea Mattioli, Les commentaires de M.P. Mattiole, medecin sienois, sur les six livres de la Matiere medicale de Pedacius Dioscoride Anazarbe’en (trad. du latin de Antoine du Pinet), chez Jean-Baptiste de Ville, Lyon, (lire en ligne)

- Caroli Linnaei, « Species plantarum »

- Pline l'Ancien, texte traduit par S. Schmitt, Histoire naturelle, nrf, Gallimard, , 2130 p.

- Nathalie Barengo, Chaire de sylviculture, « Noyer commun, noyer royal, Juglans regia L. »

- Via Gallica Dominicus Malleotus, « Le noyer d’Europe (Juglans regia) » (consulté le )

- Sabine Girard (CNPF) Jacques Becquey, « Juglans regia L., Noyer commun, Common walnut (Irstea) » (consulté le )

- F. Caroulle, D. Piou, O. Baubet, B. Boutte, E. Kersaudy, L.-M. Nageleisen, F.-X. Saintonge (DSF), Jacques Becquey (CNPF), « Juglans regia, Noyer commun, Common walnut » (consulté le )

- Sat Pal Malhotra, World Edible Nuts Economy, Concept Publishing Co., , 538 p.

- Pollegioni P, Woeste K, Chiocchini F, Del Lungo S, Ciolfi M, Olimpieri I, et al., « Rethinking the history of common walnut (Juglans regia L.) in Europe: Its origins and human interactions », PLOS ONE, vol. 12, no 3, (lire en ligne)

- Peter Ford (juin 2017), « Inside the world’s largest walnut forest, Arslanbob, Kirghizstan » (consulté le )

- Ruth Beer et al., « Vegetation history of the walnut forests in Kyrgyzstan (Central Asia): natural or anthropogenic origin? », Quaternary Science Reviews, vol. 27, nos 5-6, , p. 621-632

- Xiaojia Feng et al., « The Phytogeographic History of Common Walnut in China », Frontiers in Plant Science, vol. 9, (lire en ligne)

- 邵文丽, « 中国史书记载胡桃来源新考 », 兰州教育学院学报, JOURNAL OF LANZHOU INSTITUTE OF EDUCATION, vol. 32, no 4, (lire en ligne)

- Jean Collardet et Jean Besset, Bois Commerciaux, Tome 2, Feuillus des zones tempérées, Dourdan, H. Vial, , 400 p., p. 150-153

- (en) « English walnut », sur wood-database.com (consulté le )

- Pauline Leplongeon, Histoire culturelle de la noix et du noyer en Occident de l’Antiquité romaine au XVIII e siècle, Thèse dirigée par Michel Pastoureau, école doctorale de l’EPHE,

- Maria Treben, La Santé à la Pharmacie du Bon Dieu - conseils et pratique des simples (des plantes médicinales). Éditeur W. Ennsthaler, Autriche, 112 p., (ISBN 3850681238). Première édition : 1983. Noyer : pp. 37-38.

- Bruneton, J., Pharmacognosie - Phytochimie, plantes médicinales, 4e éd., revue et augmentée, Paris, Tec & Doc - Éditions médicales internationales, , 1288 p. (ISBN 978-2-7430-1188-8)

- Pierre Lieutaghi, Badasson & cie Tradition médicinale et autres usages des plantes en haute Provence, Actes Sud, , 714 p.

- Paschke M. W., Dawson J. O. et David M. B. - Univ. Illinois, dep. Forestry, Urbana IL 61801.

- Paul Sébillot, Le Folklore de France – La Flore, Éditions Imago, , 216 p.

Liens externes

- (en) Référence UICN : espèce Juglans regia L., 1753 (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Juglans regia L.

- (fr) Référence INPN : Juglans regia (TAXREF)