Huile essentielle

On appelle huile essentielle, ou parfois essence végétale (du latin essentia, « nature d'une chose »), le liquide concentré et hydrophobe des composés aromatiques (odoriférants) volatils d'une plante. Il est obtenu par extraction mécanique, entraînement à la vapeur d'eau ou distillation à sec.

D'autres extraits végétaux sont obtenus par extraction avec des solvants non aqueux volatils (hexane, éther…) tandis qu'un nouveau procédé d'extraction s'est développé récemment : l'extraction au dioxyde de carbone supercritique. Dans tous ces cas, il ne s'agit alors plus d'huiles essentielles, terme réservé aux produits de la distillation aqueuse, à sec ou de l'expression à froid, mais d'extraits végétaux qui portent différents noms selon les procédés successifs qui leur sont appliqués : concrètes, absolues, résinoïdes, oléorésines, etc.

Enfin, l'extraction sans distillation par de l'alcool, de l'eau liquide ou un mélange des deux, porte différents noms selon les méthodes pratiquées : tisane, macération, décoction, extrait hydro-alcoolique, teinture, etc.

L'ensemble est regroupé sous le terme générique « extraits naturels complexes » (natural complex substances ou NCS en anglais).

Histoire et origine

Les utilisations des substances odorantes des plantes sont connues depuis l'Antiquité[1]. Les premiers textes relatant l'utilisation d'huiles fines et de parfums sont des papyrus hiéroglyphes égyptiens datant de plus de 2 800 ans. Le papyrus Ebers en Égypte ainsi que les récits d'Hérodote, de Pline et des médecins Dioscoride et Galien montrent que les Égyptiens utilisaient les huiles extraites des plantes, les parfums et les essences de plusieurs plantes aromatiques, auxquels ils recouraient pour la pharmacologie et l'embaumement. Ils connaissaient trois méthodes pour extraire les huiles essentielles, la macération (cuisine, parfumerie et pharmacopée), l'enfleurage et une forme archaïque de distillation[2].

Les civilisations chinoises et indiennes employaient également les huiles essentielles pour les soins thérapeutiques et cosmétiques : l'empereur Chen Ning rédigea un traité de phytothérapie, et l'on sait qu'en Inde, la médecine ayurvédique et les livres sacrés des Védas connaissaient plus de sept cents épices (basilic, cannelle, nard, myrrhe, santal, entre autres) et on utilisait les parfums à des fins liturgiques et thérapeutiques[3].

Plus généralement la phytothérapie, l'utilisation de substances issues des plantes dans la médecine, est connue de toutes les civilisations. La naissance de l'aromathérapie moderne est due au chimiste René Maurice Gattefossé, dans les années 1920.

Définitions

Le terme « huile essentielle » est défini à la fois par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) pour les usages pharmaceutiques et cosmétiques et par l'AFNOR/ISO pour les usages aromatiques et alimentaires.

Selon l'ANSM

L'ANSM définit les huiles essentielles comme suit[4] :

« Produit odorant, généralement de composition complexe, obtenu à partir d’une matière première végétale botaniquement définie, soit par entraînement par la vapeur d’eau, soit par distillation sèche, ou par un procédé mécanique approprié sans chauffage. L’huile essentielle est le plus souvent séparée de la phase aqueuse par un procédé physique n’entraînant pas de changement significatif de sa composition. »

Norme ISO

Selon la norme ISO 9235 Matières premières aromatiques d’origine naturelle – vocabulaire, une huile essentielle est définie comme un « produit obtenu à partir d’une matière première d’origine végétale, après séparation de la phase aqueuse par des procédés physiques : soit par entraînement à la vapeur d’eau, soit par des procédés mécaniques à partir de l’épicarpe des Citrus, soit par distillation sèche ».

Il est d'usage de faire la distinction entre les « huiles essentielles » issues de distillation de végétaux sans autre modification, et les « essences », qui peuvent faire l'objet d'adjonctions chimiques, tandis que les milieux professionnels utilisent aussi des huiles essentielles rectifiées, qui ont fait l'objet d'un fractionnement ou d'une décoloration, mais sans ajout.

Les huiles obtenues par distillation à sec sont aussi appelées huiles empyreumatiques. Les deux procédés de distillation à sec et à la vapeur d'eau peuvent être utilisés pour certaines plantes et donner des extraits différents (cade, ciste…).

L'obtention des huiles essentielles se fait soit par entraînement à la vapeur d'eau dans une opération de distillation, soit par distillation sèche, soit par expression à froid (zestes). Dans ce dernier cas, une certaine ambiguïté existe sur la dénomination d'huile essentielle. Selon l'AFNOR, il faut utiliser le terme d'essence alors que la Pharmacopée française et la Pharmacopée européenne utilisent le terme d'huile essentielle. Le terme d'huile essentielle a été retenu par les spécialistes en pharmacognosie[5].

La quantité d'huile essentielle contenue dans les plantes est toujours faible, parfois très faible, voire infime.

Composition chimique

C'est un mélange de molécules variées, comprenant en particulier des terpènes (hydrocarbures non aromatiques), c'est-à-dire dérivés de l'isoprène et non du benzène, et des composés oxygénés (alcools, aldéhydes, cétones, ester).

Classification

Les huiles essentielles (HE) sont classées usuellement selon la nature chimique des principes actifs majeurs, plus rarement sur le mode d'extraction (§ correspondant), ou les effets biologiques (§ correspondant ou § correspondant). On retient neuf classes principales (les hydrocarbures sesquiterpéniques et terpéniques, les alcools, les esters et alcools, les aldéhydes, les cétones, les phénols, les éthers, les peroxydes et les sulfurés)[6], avec les composants importants suivants :

- huiles essentielles riches en hydrocarbures terpéniques et sesquiterpéniques (HE de térébenthine (alpha-pinène, camphène), HE de genévrier (alpha-pinène, camphène, cadinène), HE de citron (limonène)) ;

- huiles essentielles riches en alcools (HE de coriandre (linalol), HE de bois de rose (linalol), HE de rose (géraniol)) ;

- huiles essentielles mélanges d'esters et d'alcools (HE de lavande (linalol, acétate de linalyle), HE de menthe (menthol, acétate de menthyle)) ;

- huiles essentielles riches en aldéhydes (HE de cannelle (aldéhyde cinnamique), HE de citronnelle (citral et citrannal), HE d'eucalyptus citriodora (citronellal)) ;

- huiles essentielles riches en cétones (HE de carvi (carvone), HE de sauge (thuyone), HE de thuya (thuyone), HE de camphrier (camphre) ;

- huiles essentielles riches en phénols (HE de thym (thymol), HE de sarriette (carvacrol), HE d'origan (thymol et carvacrol), HE de girofle (eugénol)) ;

- huiles essentielles riches en éthers (HE d'anis vert, de badiane chinoise (anéthol), HE de fenouil (anéthol), HE d'eucalyptus globulus (eucalyptol), HE de cajeput (eucalyptol), HE de niaouli) ;

- huiles essentielles riches en peroxydes (HE de chénopode (ascaridol), HE d'eucalyptus globulus (Eucalyptol)) ;

- huiles essentielles sulfurées (HE d'ail (Diallyl Disulfide et Trisulfide), HE de crucifères et de liliacées).

La plupart des huiles essentielles sont constituées dans leur grande majorité d'un mélange assez complexe de monoterpènes, de sesquiterpènes, d'alcools, d'esters, d'aldéhydes, d'oxydes, etc. Il y a quelques exceptions : huile essentielle de gaulthérie couchée composée à plus de 99,5 % de salicylate de méthyle (un ester aromatique).

Production et extraction

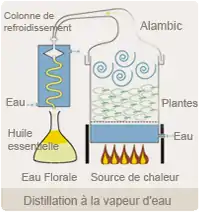

Il existe plusieurs méthodes d'extraction des extraits naturels complexes, mais la plus utilisée est l'entraînement par la vapeur ou l'hydrodistillation de la plante fraîche ou sèche qui produit des huiles essentielles[7].

Extraction par distillation

La plupart des huiles essentielles sont obtenues par distillation et entraînement par la vapeur d'eau[8] (sauf les huiles essentielles des hespérides : citron, orange, bergamote, etc.). Ce procédé est de loin le plus répandu, car il convient à la majorité des plantes. Comme les huiles essentielles sont insolubles dans l'eau (ce sont des huiles) mais solubles dans la vapeur, lorsqu'on envoie de la vapeur sur la plante, elle se charge au passage des huiles. Dans un appareil spécial, la vapeur d'eau ainsi lestée de ces essences est envoyée dans un compartiment pour y refroidir. Là, la vapeur redevient donc liquide et les huiles s'en désolidarisent (elles flottent à la surface). On les récupère alors par décantation. Le temps complet de distillation doit être respecté pour l'obtention de l'huile essentielle de bonne qualité qui dévoilera « toute son activité »[9]. La (parfois très) faible quantité d'HE contenue dans les plantes explique le coût élevé des huiles essentielles, il est lié à la rareté et non au procédé d'extraction qui reste le même pour la plupart des plantes. Il faut parfois plusieurs tonnes de plantes pour obtenir un kilogramme d'huile essentielle (ex. : quatre tonnes de pétales de rosiers de Damas sont nécessaires pour la production d'un litre d'huile essentielle)[8] - [10]. Il existe différents procédés d'extraction (souvent chimiques). Pour l'aromathérapie, tant ces procédés que le choix des plantes et leur méthode de récolte détermine la qualité finale des HE.

Extraction aux solvants volatils

L'extraction se fait à l'aide de solvants organiques volatils dans des appareils appelés extracteurs de Soxhlet. En apparence, la division de la matière à extraire facilite le contact avec le solvant (en agrandissant la surface d’échange), permet d’augmenter la charge de l’extracteur et aussi de réduire le rapport du solvant à la charge. Toutefois le tassement entrave la circulation du solvant et l’homogénéisation des solutions ; il faut donc éviter de tasser ou de trop charger l’extracteur.

On obtient des huiles concrètes avec des solvants volatils tels que l'hexane, qui est le plus utilisé actuellement ; le benzène, très utilisé dans le passé, est interdit pour des raisons de toxicité. Ce procédé a remplacé l'enfleurage (méthode d'extraction par les graisses) qui est devenu beaucoup trop coûteux.

L’extraction s’effectue en plusieurs étapes, on lave la matière avec le solvant deux à trois fois. Il semble que la presque totalité des produits odorants passe en solution dès la première extraction. Mais, étant donné que la matière traitée retient une forte proportion de la solution, il est nécessaire de pratiquer des dilutions successives avec de nouvelles charges de solvant (lavages). La matière épuisée retient une proportion importante de solvant. Avec la charge normale de fleurs d’un extracteur statique de mille litres, la quantité varie entre 150 et 180 litres. Il faut donc concentrer la solution en évaporant le solvant qui est recyclé pour d'autres lavages. La récupération du solvant atteint couramment 94 à 96 % de la quantité retenue. La charge de l’extracteur est désolvatée à la vapeur d’eau, puis elle peut être utilisée dans les champs (compostage).

Extraction par expression à froid

L’extraction se fait sans chauffage, les plantes sont pressées à froid (notamment les hespérides : citron, orange…) de l’écorce ou des fruits.

Extraction à partir de l'écorce

Les premiers procédés d’extraction consistaient à presser l’écorce des Citrus pour faire éclater les tissus contenant l’huile essentielle en les frottant sur des récipients dont les parois étaient recouvertes de pics en métal. Puis le procédé dit à « l’éponge » s’est développé: les écorces étaient pressées plusieurs fois contre un assemblage d’éponges naturelles fixées à une bassine en terre cuite. La pression était accompagnée par un mouvement de rotation de la main. Le mélange exprimé était recueilli par essorage des éponges. Finalement par simple décantation, l’huile essentielle est séparée de la phase aqueuse qui contient aussi des détritus produits par la lacération des tissus de l’écorce.

Extraction à partir des fruits entiers

Avant d’être pressés, les fruits passent dans des machines qui les trient selon leur taille. Cette opération est nécessaire pour améliorer le fonctionnement des extracteurs, obtenir un meilleur rendement et une huile essentielle de meilleure qualité. Les Citrus sont séparés en trois parties de base : l’huile essentielle, le jus et l’écorce. Il existe trois méthodes fondamentales pour extraire l’huile essentielle des Citrus à partir des fruits entiers, les deux premières étant les plus utilisées :

- système séparant l’huile essentielle et le jus en une seule opération (FMC) ;

- l’extraction de l’huile essentielle des fruits entiers précède l’extraction du jus (« pélatrice spéciale ») ;

- l’extraction du jus précède celle de l’huile essentielle.

Extraction au dioxyde de carbone supercritique

L’originalité de la technique d'extraction par un fluide supercritique repose sur le solvant utilisé : il s’agit le plus souvent du dioxyde de carbone en phase fluide supercritique. À l’état supercritique, les fluides supercritiques sont de bons solvants, ce qui leur confère d'excellents pouvoirs d’extraction, modulables à volonté en jouant sur la température de mise en œuvre. Les avantages de ce procédé sont les suivants :

- le CO2 est totalement inerte chimiquement, il est naturel, non toxique et peu coûteux ;

- on utilise des basses températures pour sa mise en œuvre ;

- en fin de cycle, la séparation entre le solvant d'extraction et le soluté pour obtenir l’extrait est facile (simple détente qui ramène le CO2 à l’état gazeux), avec une récupération quasi totale et peu coûteuse ;

- les frais de fonctionnement, à l’échelle pilote ou de laboratoire, sont réduits (le CO2 est continuellement recyclé).

L’extraction au CO2 supercritique est une technique intéressante qui apporte de nouvelles notes olfactives (méthode d'extraction plus complète et moins dégradante que par la vapeur d'eau). Cependant, son installation industrielle reste onéreuse et l’appareillage est encore envahissant.

Production et vente

Production mondiale

L’huile essentielle d’orange (extraite de la peau d’orange par pression à froid) est la première huile essentielle mondiale. En 2015, elle était produite à hauteur de 51 000 tonnes, principalement au Brésil et en Floride pour 90 % de leur production.

En deuxième place se trouve l’huile essentielle de menthe « des champs » (Mentha arvensis) avec 32 000 tonnes, soit 29,1 % de la production mondiale.

En troisième position, on retrouve le citron (Citrus limonum ; 9 200 tonnes ; 8,4 %), puis l’eucalyptus (Eucalyptus globulus et Eucalyptus radiata ; 4 000 tonnes ; 3,6 %), la menthe poivrée (Mentha piperita ; 3 300 tonnes ; 3 %) et la citronnelle (Cymbopogon winterianus ; 1 800 tonnes ; 1,6 %). Les trois huiles essentielles les plus vendues dans le monde représentent près de 90 % de ce volume total[11].

La France est le second pays producteur d’huiles essentielles de l’Union européenne[12].

Évolution des ventes d'huiles essentielles en pharmacie

Les ventes d’huiles essentielles cumulées aux produits transformés et associés comme les huiles de massage, diffuseurs d’huiles essentielles, sont en constante progression depuis 2012. Les principales ventes concernent les complexes d’huiles essentielles, qui représentent un volume de ventes de près de 119 millions d'euros en 2016, tandis qu'elles atteignaient presque 73 millions d'euros en 2012, soit une progression de 63,1 % en quatre ans. Les huiles essentielles unitaires connaissent également une progression très importante, passant de 35,3 à 55,5 millions d'euros (+57,3 % entre 2012 et 2016). Au total, l’on peut considérer que le marché de l’aromathérapie en pharmacie est de 180 millions d'euros en 2017[13].

Actions

Actions biologiques

Les huiles essentielles ont des effets biologiques variés, sur les cellules de l'organisme comme les agents infectieux[14] - [15]. Les effets et cibles sont multiples du fait de chaque composant chimique, et de leur multiplicité. Les huiles essentielles ont notamment des :

- effets antiseptiques, anti-infectieux, voire antibiotiques. Exemple : l'huile essentielle de lavande avec le linalol[16] - [17] ;

- effets sur les réponses inflammatoires et immunologiques : anti-inflammatoires[18], anti-histaminiques[19] ;

- effets sur l'activité neurologique : analgésiques, calmants, sédatifs, anti-spasmodiques, etc.[20].

Juristes, législateurs et pharmacologues parlent de « vertus thérapeutiques »[21] - [22] - [23] pour désigner les effets biologiques plus ou moins précis, selon les organes cibles (dermatologique, musculaire…) ou pour des effets plus globaux ou subjectifs (amincissant, aphrodisiaque…).

Actions sur la peau

On choisit l'huile végétale de support en fonction de ses qualités de pénétration, selon que l'on vise le derme ou la circulation systémique par exemple, et selon ses qualités intrinsèques[24].

Parmi les huiles de support courantes, on trouve l'huile de pépins de raisin, l'huile d'amande douce et l'huile d'argan, mais également l'huile de noisette, l'huile de macadamia, l'huile de tournesol.

Utilisations

Les industries de la parfumerie, des arômes et de la cosmétique sont les principales consommatrices d'huiles essentielles. Ce sont en effet les produits de base utilisés pour ajouter des odeurs, en raison de leur forte volatilité et du fait qu'elles ne laissent pas de trace grasse. Dans l'agro-alimentaire, on utilise aussi des HE pour incorporer aux aliments des saveurs.

- Les huiles essentielles sont très employées pour parfumer les produits cosmétiques : savons, shampoings, gels-douches, crèmes cosmétiques et/ou hydratantes, etc.

- Le secteur des produits ménagers (détergents et lessives par exemple) consomme beaucoup d'huiles essentielles pour masquer les odeurs, souvent peu agréables, des produits purs.

- L'utilisation des huiles essentielles dans les arômes alimentaires est croissante. Les arômes sont omniprésents de nos jours : ils sont utilisés comme exhausteur de goût dans divers produits : cafés, thés, tabacs, vins, yaourts, plats cuisinés, etc.

Il est tout à fait possible de fabriquer soi-même ses produits ménagers : les huiles essentielles constituent un ingrédient de premier plan en raison du caractère antiseptique et fongicide de nombre d'entre elles[25] - [26].

Cadre réglementaire

Le cadre réglementaire qui régule la vente d'huiles essentielles dépend de l'utilisation prévue[27], et demande de distinguer rigoureusement l'usage qui en est fait : usage thérapeutique dans un médicament, usage dans un complément alimentaire, usage dans un dispositif médical ou encore usage dans un cosmétique. Ainsi, des huiles à destination cosmétique ou de parfumerie ne sont pas soumises aux contrôles sanitaires propres aux produits de consommation, et a fortiori aux médicaments. Une huile achetée en parfumerie ou dans un magasin de cosmétique ne doit donc en aucun cas être utilisée en cuisine ou en auto-médication, car son dosage et ses effets peuvent être dangereux dans cet usage détourné[28].

En France, certaines entreprises contrevenantes ont fait l'objet de poursuites de la part de l'Agence nationale de sécurité du médicament, notamment pour avoir fait la promotion de l’huile de karanja comme filtre solaire alors que ce produit est un simple parfum et ne bloque aucun rayonnement UV[28].

Utilisations sanitaires

Les huiles essentielles sont à l'étude pour éloigner les mouches charbonneuses, qui piquent les animaux domestiques[29] afin d'éviter l'usage d'insecticides.

Les HE sont utilisées en raison de leurs propriétés stimulantes notamment sur les activités cellulaires des plantes et des animaux, ou inhibitrices, par exemple sur les microbes (désinfection).

Elles servent par exemple comme produits phytosanitaires pour combattre les infections fongiques, bactériennes ou virales dans les cultures végétales. Elles apportent des solutions en agriculture biologique en réduisant la pollution, le développement de résistances et autres effets néfastes des pesticides de synthèse. À l'instar de ce qui est fait pour l'homme, les HE entrent aussi dans la composition de traitements pour les animaux, chez qui elles permettent par exemple de réduire l'apparition des résistances aux antibiotiques conventionnels ou de limiter les effets secondaires.

Utilisations dans l'industrie alimentaire

Le , Ira Glass révèle, lors de son émission de radio This American Life, que la formule secrète du composé 7x du Coca-Cola a été découverte dans un journal de 1979. La formule trouvée contiendrait pour dix litres d'eau, entre autres, vingt gouttes d'huile essentielle d'orange, trente d'huile essentielle de citron, dix d'huile essentielle de noix de muscade, cinq d'huile essentielle de coriandre, cinq d'huile essentielle de néroli, dix d'huile essentielle de cannelle[30] - [31] - [32] - [33].

Utilisation thérapeutique

Les huiles essentielles sont utilisées pour soigner dans le cadre de l'aromathérapie, une discipline non réglementée. Certaines huiles essentielles possèdent des propriétés médicalement intéressantes. Leur usage doit être contrôlé car, comme pour tout produit ayant un effet sur le métabolisme, un mauvais dosage ou une mauvaise utilisation peuvent avoir des conséquences néfastes. Ainsi, le millepertuis, le ginkgo ou le pamplemousse peuvent provoquer une diminution ou une augmentation de l’effet thérapeutique d’autres médicaments par interaction médicamenteuse. De même, l’absinthe ou le thuya peuvent être toxiques pour le système nerveux, c’est pourquoi en France certaines huiles essentielles ne peuvent être délivrées que par un pharmacien[28].

Seul un petit nombre de ces usages sont soutenus par des données scientifiques fiables. Il s'agit pour certains d'une pseudo-médecine n'ayant pas fait les preuves de son efficacité[34]. La principale efficacité clinique reconnue de certaines huiles essentielles est une activité antibactérienne[35] (beaucoup moins forte que celle des antibiotiques et antiseptiques modernes)[36]. Certaines ont également un effet répulsif sur les animaux, en particulier les insectes[35]. Selon l'EHESP, « les huiles essentielles présentent des propriétés intéressantes qui pourraient être utilisées dans la vie courante, sous réserve d'études supplémentaires. Les données concernant une application à l'homme restent ponctuelles, il serait donc intéressant de pousser les recherches dans ce sens[35]. »

Précautions

Pour le médecin aromathérapeute Jean-Pierre Willem, « ce n'est pas une médecine douce. Il n'est pas possible de faire de l'automédication. » Une seule cuillère à café d'huile essentielle de thuya, par exemple, peut suffire à provoquer la mort[35].

L'ingestion d'huile essentielle peut entraîner une intoxication sévère, notamment chez les enfants pour lesquels le risque accidentel est plus élevé. Cette intoxication peut survenir avec de petites quantités et le risque est plus élevé en cas d'antécédent d’épilepsie ou de convulsions. Les symptômes les plus fréquemment rencontrés sont neurologiques, respiratoires et digestifs. Les principaux symptômes neurologiques sont des crises convulsives, une agitation ou au contraire une somnolence, des signes semblables à l'ébriété, des troubles de l’équilibre ou des hallucinations. Des signes respiratoires peuvent survenir, tels qu'une toux persistante ou une irritation de la gorge, ainsi que des signes digestifs comme des douleurs abdominales, des nausées, des vomissements et des diarrhées[37].

L'ANSM indique que « Les huiles essentielles ne doivent pas être utilisées de façon prolongée (au-delà de quelques jours) sans avis médical. »[35]. Et dans tous les cas, elles ne doivent jamais être ingérées pures, car elles présentent un risque important pour les muqueuses ainsi que pour le foie[35]. Selon le pharmacien Jacques Fleurentin, « Une cuillère à café d'huiles essentielles, c'est directement les urgences. C'est tout le temps par gouttes. Toujours. »[35].

Quelques règles à observer

- Pendant les trois premiers mois de toute grossesse, il est interdit d’utiliser les huiles essentielles sans indication médicale.

- Après massage ou application cutanée, le lavage des mains est obligatoire.

- Les huiles essentielles ne s’injectent pas.

- Veiller à utiliser des huiles essentielles de qualité.

- Ne pas laisser les flacons à la portée des enfants.

- Un test d’allergie sera nécessaire aux personnes fragiles.

- Ne jamais utiliser les huiles essentielles pures au contact des yeux, du nez, des conduits auditifs et des zones ano-génitales.

- En cas d’absorption ou d’instillation accidentelle, s’adresser au centre antipoison.

- Le flacon doit être conservé à une température variant de 5 °C à 35 °C.

- Le flacon doit être en verre coloré, ou en aluminium.

- Le flacon doit toujours être bien scellé par un bouchon étanche afin d’éviter l’évaporation.

En respectant ces règles, les huiles essentielles peuvent être conservées pendant cinq ans à l’exception des essences de citrus (trois ans)[38].

Informations sur une étiquette d'huile essentielle

- Le nom usuel et surtout la dénomination latine de la plante : pour éviter les confusions entre les différents variétés et espèces botaniques.

- Le chémotype (CT) de la plante : les constituants biochimiques majoritaires ou caractéristiques présents dans l'huile essentielle.

- L'origine géographique : en fonction de son origine, une même plante élabore des essences différentes aux propriétés bien déterminées.

- L'organe producteur ou la partie du végétal : les feuilles, fruits, péricarpes, rameaux, écorce, bois, sommités fleuries, fleurs, racines ou semences produisent des huiles essentielles différentes qui n'ont pas le même usage.

- La garantie « Huile Essentielle 100% pure et naturelle » : huile essentielle non modifiée ou diluée, non rectifiée ou reconstituée.

- Lorsqu'elle est issue de l’agriculture biologique, une huile essentielle doit faire apparaître sur son étiquette le nom de l'organisme certificateur.

- Les logos AB (français) et la feuille verte (logo européen) sont exclusivement réservés aux huiles à usage alimentaire.

- Le numéro de lot assure la traçabilité du produit.

- La date de durabilité minimale doit être précisée.

- Les coordonnées du fabricant.

- La contenance.

- Le mode d'utilisation.

- Les huiles essentielles destinées à la diffusion ou utilisation en tant qu'ingrédient cosmétique doivent comporter les pictogrammes et phrase H et P santé et sécurité et une étiquette tactile.

- Le logo Eco Emballages (point vert optionnel)[39].

Huiles essentielles réservées aux pharmaciens ou interdites

En raison de leur toxicité, un certain nombre d'huiles essentielles ne peuvent être vendues en France que dans le circuit pharmaceutique[40].

- Absinthe ou Grande absinthe (Artemisia absinthium). L'huile essentielle d'absinthe contient une très grande quantité de thuyone (ou thujone) qui est convulsivant et neurotoxique.

- Armoise romaine ou Petite absinthe (Artemisia pontica)

- Armoise commune (Artemisia vulgaris)

- Armoise blanche (Artemisia alba)

- Armoise arborescente (Artemisia arborescens)

- Épazote ou ansérine vermifuge (Dysphania ambrosioides autrefois nommé Chenopodium ambrosioides) et (Chenopodium anthelminticum)

- Genévrier sabine ou Sabine (Juniperus sabina)

- Hysope ou Hysope officinale (Hyssopus officinalis). Son huile essentielle contient de la pinocamphone et isopinocamphone qui sont neurotoxiques et de la pulegone et thujone qui sont abortifs.

- Moutarde brune ou moutarde jonciforme (Brassica juncea)

- Rue des jardins ou Rue fétide (Ruta graveolens)

- Sassafras (Sassafras albidum)

- Sauge officinale (Salvia officinalis)

- Tanaisie commune (Tanacetum vulgare)

- Thuya de Corée ou Cèdre de Corée (Thuya koraenensis)

- Thuya géant ou Thuya géant de Californie (Thuya plicata)

- Thuya occidental ou Thuya du Canada ou Cèdre blanc (Thuya occidentalis)

De plus, certaines huiles essentielles sont interdites[41].

- Armoise commune (Artemisia vulgaris)

- Moutarde noire ou sénevé noir (Brassica nigra)

- Hysope ou Hysope officinale (Hyssopus officinalis)

- Muscadier ou Muscadier aromatique (Myristica fragrans). La noix de muscade contient de la myristicine qui induit à forte dose des convulsions, palpitations, nausées, déshydratation et douleur généralisée[42].

- Sauge officinale (Salvia officinalis)

Notes et références

- Dr Jean-Pierre Willem 2002, p. 15 à 28.

- Dr Jean-Pierre Willem 2002, p. 11-12.

- Dr Jean-Pierre Willem 2002, p. 25.

- Définition présente dans l'introduction des recommandations relatives aux critères de qualité des huiles essentielles (mai 2008) de l'Afssaps [PDF].

- Jean Bruneton, Pharmacognosie, phytochimie, plantes médicinales, Techniques et Documentation, 3e édition, 1999 (ISBN 2-7430-0315-4).

- Georges Sens-Olive, « Les huiles essentielles - généralités et définitions », dans Traité de phytothérapie et d'aromathérapie, éd. Maloine, 1979, p. 141-142.

- Georges Sens-Olive, « Les huiles essentielles - généralités et définitions », dans Traité de phytothérapie et d'aromathérapie, éd. Maloine, 1979, p. 143-144.

- Michel Ragot (dir.), Produire du lait biologique : conversion et témoignages, Dijon, Educagri éditions, (1re éd. 2001), 351 p. (ISBN 978-2-84444-852-1 et 2844448526, OCLC 779725585, BNF 42571731, lire en ligne), p. 196.

- Danièle Festy, Ma Bible des huiles essentielles, édition Leduc.S, 2008, p. 20.

- Elske Miles (préf. Michel Odoul), Huiles essentielles Pour les Nuls, Paris, First, , 342 p. (ISBN 978-2-7540-5366-2 et 2754053662, OCLC 991393590, lire en ligne), « Des produits très concentrés ».

- « Étude de conjoncture 2010-2015 - Monde », Pôle pass, .

- « La France, second pays producteur d’huiles essentielles de l’Union européenne - Insee Focus - 266 », sur www.insee.fr (consulté le )

- FranceAgriMer, « La vente de plantes médicinales en pharmacie et parapharmacie » [PDF], sur www.franceagrimer.fr,

- (en) Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D, Idaomar M, « Biological effects of essential oils--a review », Food Chem Toxicol, vol. 46, no 2, , p. 446-75. (PMID 17996351, DOI 10.1016/j.fct.2007.09.106)

- (en) Nazzaro F, Fratianni F, De Martino L, Coppola R, De Feo V, « Effect of essential oils on pathogenic bacteria », Pharmaceuticals (Basel), vol. 6, no 12, , p. 1451-74. (PMID 24287491, PMCID PMC3873673, DOI 10.3390/ph6121451, lire en ligne [html])

- (en) Cavanagh HM, Wilkinson JM, « Biological activities of lavender essential oil », Phytother Res, vol. 16, no 4, , p. 301-8. (PMID 12112282, DOI 10.1002/ptr.1103)

- (en) Woronuk G, Demissie Z, Rheault M, Mahmoud S, « Biosynthesis and therapeutic properties of Lavandula essential oil constituents », Planta Med, vol. 77, no 1, , p. 7-15. (PMID 20665367, DOI 10.1055/s-0030-1250136, lire en ligne [html])

- (en) de Cássia da Silveira E Sá R, Andrade LN, Dos Reis Barreto de Oliveira R, de Sousa DP, « A review on anti-inflammatory activity of phenylpropanoids found in essential oils », Molecules, vol. 19, no 2, , p. 1459-80. (PMID 24473208, DOI 10.3390/molecules19021459, lire en ligne [html])

- (en) Correia AC, Ferreira TF, Martins IR, Macêdo CL, Silva BA et al., « Essential oil from the leaves of Xylopia langsdorfiana (Annonaceae) as a possible spasmolytic agent », Nat Prod Res, no 16, , p. 1-5. [prépublication électronique] (PMID 25322195, DOI 10.1080/14786419.2014.964706)

- Dr Jean-Pierre Willem 2002, p. 77 à 80.

- « Doc. 9604 : Aliments fonctionnels : intérêt du consommateur ou de l'industrie alimentaire ? », sur assembly.coe.int, (consulté le )

- Confédération suisse : Office fédéral de la santé publique OFSP, « Critères de délimitation entre médicaments et denrées alimentaires ou objets usuels » [PDF], sur blv.admin.ch, (consulté le )

- Confédération suisse : Office fédéral de la santé publique OFSP, « Critères de délimitation des produits cosmétiques par rapport aux produits thérapeutiques et aux produits biocides » [PDF], sur blv.admin.ch, (consulté le )

- Dr Jean-Pierre Willem 2002, p. 89 à 93.

- Huiles-essentielles-desodorisantes-assainissantes, sur doctissimo.fr

- Jérémie Pichon, Famille presque zéro déchet, Thierry Souccar Éditions, Vergèze (ISBN 978-2-36549-187-7). Préface de Nicolas Hulot. Illustrations de Bénédicte Moret.

- Mathieu Guerriaud, « Réglementation des huiles essentielles, un besoin de sécurité », Actualités Pharmaceutiques, vol. 57, no 580, , p. 21–25 (ISSN 0515-3700, DOI 10.1016/j.actpha.2018.09.005, lire en ligne, consulté le )

- Mathilde Damgé et Adrien Sénécat, « Menaces sur les huiles essentielles… les intox d’une pétition à succès », sur Le Monde.fr, .

- Frédéric Baldacchino, Coline Tramut, Ali Salem, Emmanuel Liénard, Emilie Delétré, Michel Franc, Thibaud Martin, Gérard Duvallet et Pierre Jay-Robert, « The repellency of lemongrass oil against stable flies, tested using video tracking », Parasite, vol. 20, , p. 21 (ISSN 1776-1042, PMID 23759542, DOI 10.1051/parasite/2013021, lire en ligne).

- (en) Katie Rogers, This American Life' bursts Coca-Cola's bubble: What's in that original recipe, anyway? The Washington Post BlogPost, , consulté le .

- (en) Brett Michael Dykes, Did NPR’s ‘This American Life’ discover Coke’s secret formula? The Lookout, Yahoo! News, .

- (en) David W. Freeman, This American Life' Reveals Coca-Cola's Secret Recipe (Full Ingredient List) CBS News Healthwatch blogs, .

- (en) The Recipe [PDF] et image [PDF], This American Life.

- B Cooke et E Ernst, « Aromatherapy: a systematic review. », The British Journal of General Practice, vol. 50, no 455, , p. 493–496 (ISSN 0960-1643, PMID 10962794, PMCID 1313734, lire en ligne, consulté le ).

- Camille Adaoust, « L'article à lire pour ne pas s'empoisonner avec les huiles essentielles », sur francetvinfo.fr, .

- Katarzyna Wińska, Wanda Mączka, Jacek Łyczko et Małgorzata Grabarczyk, « Essential Oils as Antimicrobial Agents-Myth or Real Alternative? », Molecules (Basel, Switzerland), vol. 24, no 11, , p. 2130 (ISSN 1420-3049, PMID 31195752, PMCID 6612361, DOI 10.3390/molecules24112130, lire en ligne, consulté le )

- Centre antipoison de Lille, Huiles essentielles : attention à vos p’tits bouts.

- Dominique Baudoux et M.L. Breda, Huiles essentielles chémotypées, Bruxelles, J.O.M, , 98 p. (ISBN 978-2-919905-62-1 et 2-919905-62-7, lire en ligne [PDF]), p. 9.

- « Tout savoir sur les huiles essentielles - Le Guide », sur huiles-et-sens.com

- Décret no 2007-1221 du 3 août 2007 modifiant l'article D. 4211-13 du code de la santé publique relatif à la liste des huiles essentielles dont la vente au public est réservée aux pharmaciens, lire en ligne

- Arrêté du 24 juin 2014 établissant la liste des plantes, autres que les champignons, autorisées dans les compléments alimentaires et les conditions de leur emploi.

- Demetriades et al., Low cost, high risk: accidental nutmeg intoxication, 2005.

Bibliographie

- [Bosio et al. 2000] (en) K. Bosio, C. Avanzini, Antonio D'avolio, O. Ozino et D. Savoia, « In vitro activity of propolis against Streptococcus pyogenes », Letters in Applied Microbiology, vol. 31, no 2, , p. 174-177 (lire en ligne [sur academia.edu]).

- [Burt & Reinders 2003] (en) S.A. Burt et R.D. Reinders, « Antibacterial activity of selected plant essential oils against Escherichia coli O157:H7 », Letters in Applied Microbiology, vol. 36, no 3, , p. 162- (lire en ligne [sur researchgate.net]).

- [Cox et al. 2000] (en) S. D. Cox, Jacinta Mann, Julie L. Markham, H. C. Bell, John E. Gustafson, J. R. Warmington et S. G. Wyllie, « The mode of antimicrobial action of the essential oil of Melaleuca alternifolia (tea tree oil) », Journal of Applied Microbiology, vol. 88, no 1, , p. 170_175 (lire en ligne [sur researchgate.net]).

- [Da Silva 2010] Frédéric da Silva, Utilisation des huiles essentielles en infectiologie ORL (Sciences pharmaceutiques.), (HAL hal-01732973, lire en ligne)

- [Dorman & Deans 2000] (en) H. J. D. Dorman et S. G. Deans, « Antimicrobial agents from plants: antibacterial activity of plant volatile oils », Journal of Applied Microbiology, vol. 88, no 2, , p. 308-316 (lire en ligne [sur sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com]).

- [Inouye, Takizawab & Yamaguchia 2001] (en) Shigeharu Inouye, Toshio Takizawab et Hideyo Yamaguchia, « Antibacterial activity of essential oils and their major constituents against respiratory tract pathogens by gaseous contact », Journal of Antimicrobial Chemotherapy, vol. 47, no 5, , p. 565-573 (résumé, lire en ligne [sur academic.oup.com]).

- [Inouye et al. 2006] (en) Shigegaru Inouye, Katsuhida Uchida, Naho Maruyama, Hideyo Yamaguchi et Shigeru Abe, « A novel method to estimate the contribution of the vapor activity of essential oils in agar diffusion assay », Nippon Ishinkin Gakkai Zasshi, vol. 47, no 2, , p. 91-98 (lire en ligne [sur researchgate.net]).

- [Jussieu 1715] Antoine de Jussieu, « Histoire du café » (lu le 4 mai 1715), Histoire de l'Académie royale des sciences, , p. 291-299 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Marinier & Touboul 2017] Dr Françoise Couic Marinier, en coll. avec le Dr Anthony Touboul, Le guide Terre vivante des huiles essentielles. 135 huiles essentielles + 600 synergies pour la santé et le bien-être, Mens (38710), Terre vivante, , 409 p. (ISBN 9782360985715).

- [Nakamura et al. 1999] (en) Celso Vataru Nakamura, Tania Ueda-Nakamura, Erika Bando, Abrahão Fernandes Negrão Melo, Díogenes Aparício Garcia Cortez et Benedito Prado Dias Filho, « Antibacterial activity of Ocimum gratissimum L. Essential Oil », Mem. Inst. Oswaldo Cruz, vol. 94, no 5, , p. 675-678 (lire en ligne [sur scielo.br]).

- [Prabuseenivasan, Jayakumar & Ignacimuthu 2006] (en) Seenivasan Prabuseenivasan, Manickkam Jayakumar et Savarimuthu Ignacimuthu, « In vitro antibacterial activity of some plant essential oils », Complementary and Alternative Medicine, vol. 6, no 39, (lire en ligne [sur researchgate.net]).

- [Willem 2002] Jean-Pierre Willem, Les Huiles essentielles : médecine d'avenir, Paris, Éditions du Dauphin, , 314 p. (ISBN 978-2-7163-1206-6).

.

.