Lavande

Lavandula (les lavandes) est un genre de plantes de la famille des Lamiaceae[1] - [2], anciennement nommées Labiées.

Lavandula

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Asteridae |

| Ordre | Lamiales |

| Famille | Lamiaceae |

Espèces de rang inférieur

- Lavandula angustifolia

- Lavandula latifolia

- Lavandula intermedia

- Lavandula stoechas

- etc.

Ce sont des arbrisseaux dicotylédones, à fleurs le plus souvent mauves ou violettes disposées en épis, dont la plupart des espèces très odorantes, sont largement utilisées dans toutes les branches de la parfumerie, en particulier le lavandin (Lavandula ×intermedia). Elles poussent surtout sur les sols calcaires secs et ensoleillés, à l'exception de Lavandula stoechas, qui préfère les sols siliceux.

Toutes les lavandes sont des plantes mellifères, c'est-à-dire très recherchées par les abeilles.

Historique

Venue de l'ouest du bassin méditerranéen, la lavande était déjà utilisée par les Romains pour conserver le linge et parfumer les bains. En Provence, la lavande fut utilisée au Moyen Âge, pour la composition de parfums et de médicaments, mais c'est à partir du XIXe siècle que sa culture se développa.

Ce genre botanique a été décrit pour la première fois en 1753 par le naturaliste suédois Carl von Linné (1707-1778).

L'essor de la production française d'huile essentielle de lavande est lié à l'implantation de parfumeries dans la région de Grasse. La mise en culture organisée systématique du lavandin, dans les années 1950, prit ensuite le relais.

La culture de la lavande du Quercy apparut également sur les derniers versants du sud-ouest du Massif central avant 1936 à Roquecor en Tarn-et-Garonne[3]. Celle-ci atteignit son apogée dans les années 1950 et 1960, et seuls quelques cultivateurs perpétuent encore cette tradition.

Après plusieurs crises qui entraînèrent la chute de la production et une régression des cultures, les plantations furent relancées par la stabilisation des surfaces à cultiver et le développement des moyens de distillation.

De nos jours, la plus grande fête consacrée à la lavande en France est célébrée depuis près de 70 ans à l'occasion du « Corso de la Lavande » à Digne-les-Bains et s'achève par un défilé de chars décorés de lavande.

Le phytoplasme du Stolbur a détruit 50 % de la récolte française d'huile essentielle de lavande entre 2005 et 2010, la réduisant à environ 30 tonnes en 2011. La Bulgarie avec une production de 45 tonnes en 2010 et entre 55 et 60 tonnes en 2011 est devenue le premier producteur mondial de lavande devant la France. Les deux pays fournissent les trois quarts de la production internationale et entre 80 % et 90 % de l'huile essentielle de lavande bulgare est vendue en France[4]. En 2017, La Bulgarie est toujours en première position, avec 187 tonnes, tandis que la France produisait 120 tonnes.

Il existe un musée de la lavande en Ardèche méridionale, dans le village de Saint-Remèze, et un autre à Coustellet dans le Luberon.

La Chine cultive naturellement la lavande dans le bassin supérieur du Fleuve Jaune depuis la fin du XVe siècle.

Répartition géographique

Les pratiques de culture des lavandes dans les Alpes-de-Haute-Provence *

| ||

Récolte de la lavande, sur le plateau d'Albion. | ||

| Domaine | Savoir-faire | |

|---|---|---|

| Lieu d'inventaire | Alpes-de-Haute-Provence | |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | ||

Anciennement, les lavandes poussaient en Provence et dans quelques pays du bassin méditerranéen, puis la culture s’est répandue en Europe de l’Est (Bulgarie, Russie, Ukraine…) et même en Tasmanie ou encore au Canada où des plants mutés peuvent maintenant résister au gel.

Les lavandes « vraies » poussent à partir de 1200 mètres, sur les versants ensoleillés des montagnes. La qualité des lavandes est réputée augmenter avec l’altitude. Le lavandin, une lavande hybride entre lavande vraie et lavande aspic est produite notamment à Sault, et elle est la principale activité agricole de cette zone du Vaucluse, on la retrouve en Drôme provençale où elle est très bien représentée et également dans le Diois dans les villages comme Chamaloc (production la plus au Nord de lavande) où se trouve la distillerie des 4 vallées. La lavande est également produite dans le sud du département des Hautes Alpes dans le Buëch dans des villages comme la Faurie qui possède également une distillerie et dans d'autres villages comme Ribiers et Orpierre. Les pratiques de culture des lavandes dans les Alpes-de-Haute-Provence ont été inscrites à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2018.

Des expériences ont été également menées en Quercy en 1936, où la culture de la lavande de population s'est implantée et développée dans le Lot et le Tarn-et-Garonne. L'ouvrage Les petites industries d'un département agricole rédigé par André Pueyo (éditions Forestié à Montauban) reprit en 1946 l'historique de son développement pour relancer l'économie départementale de l'après-guerre. Ainsi, des agriculteurs et des distillateurs produisirent la lavande du Quercy jusque dans les années 1970. Cette activité renaît progressivement depuis le milieu des années 2000, grâce au travail de producteurs locaux.

La lavande aspic, par contre, est récoltée dans le bassin méditerranéen entre 0 et 600 m d’altitude.

Les lavandes du groupe stoechas se développent sur tout son pourtour, notamment en Andalousie et dans la partie sud du Portugal.

Les lavandins sont les lavandes les plus cultivées (historiquement de 800 à 1 000 tonnes d’essence par an en France) et les plus répandues, car ils sont les plus résistants. Ils se développent spontanément dans le sud de la France. Cependant, on observe un dépérissement de deux variétés de lavandins, l'abrial[6] et le sumian[7], qui sont en voie de disparition.

Récolte de la lavande

La récolte de la lavande se fait avant l'ouverture de la fleur de fin juillet à fin août, pour les lavandes « vraies ». À part l’aspic et la lavande « vraie » qui sont sauvages, les plantes sont généralement cultivées. Il existe cependant quelques distillations de lavandes sauvages de montagne, véritable lavande « vraie », destinées à l’aromathérapie et les quantités en sont très limitées. La récolte a lieu en été, car les fortes chaleurs favorisent la montée de l’essence dans les cellules et les glandes sécrétrices de la fleur. Les brins sont plus odoriférants s'ils sont cueillis juste avant l'ouverture des fleurs. Après, l'essentiel de l'arôme se perd.

Les lavandes du groupe stoechas sont plus précoces : elles sont récoltées de mars à mai à l’état sauvage, mais elles sont plus rarement exploitées. Pour les cultures, la récolte s’effectue mécaniquement, sauf pour les bouquets qui sont coupés manuellement à la faucille.

Les lavandes clonales (issues d’un individu et multipliées par bouturage) arrivent à maturité en même temps, contrairement aux lavandes de population (non clonales) qui ne mûrissent pas de façon homogène, car chaque plante est un individu différent de son voisin. Les lavandes clonées sont plus susceptibles d'être massivement attaquées par des insectes ravageurs. Hormis quelques espèces, dont le chrysomèle de la lavande (ou du romarin), Chrysolina americana, la lavande a peu de prédateurs, en raison de sa teneur en substances répulsives.

L’huile essentielle serait de meilleure qualité en altitude, mais le rendement y est plus faible, et l’altitude augmente la teneur en esters.

Production de l’huile essentielle

Il existe deux procédés principaux de production d’huile essentielle de lavande :

- La distillation traditionnelle : la récolte doit subir un temps de séchage, avant distillation, afin de perdre l’excès d’eau. Un préfanage d’environ un ou deux jours est indispensable pour la lavande fine, il évite de modifier la qualité des huiles essentielles qui sont obtenues par entraînement à la vapeur d’eau des sommités fleuries. On fait circuler un courant de vapeur d’eau dans la lavande coupée et bien tassée (temps de distillation relativement court, 30 à 45 min).

- La distillation en « vert broyé » : qui depuis 1990 s’est développée pour améliorer la productivité de la récolte (de lavandin surtout). Sitôt cueilli, le végétal est haché à l’aide d’une ensileuse et il est placé au fur et à mesure, sans séchage préalable, dans une benne ou caisson mobile de distillation qui sera directement monté sur chaudière. Le fait de distiller broyé modifiant la qualité, cette technique n’est pas adaptée pour obtenir une huile essentielle de lavande aux normes AOC. De façon générale, les qualités ensilées auront des teneurs en alcools qui augmentent alors que celles en esters diminuent (phénomènes d’hydrolyse), elles ont une odeur plus verte, peu appréciée des parfumeurs. Des études sont faites pour améliorer les qualités ensilées et aider les producteurs dans ce sens.

A noter qu'une nouvelle technique de récolte a fait son apparition depuis 2015. Il s'agit de ne récolter plus que les fleurs, les tiges sont broyées et restituées au sol. Cette technique de récolte est réalisable avec une machine spéciale, appelée Espieur, dont le principe est de peigner les plantes. Ceci a pour conséquence de réduire le volume de transport et l'énergie utilisée à la distillation. La qualité de l'huile est également modifiée, avec une odeur moins herbacée.

Les rendements en huile essentielle de lavande sont très variables selon les régions, le climat, l’année, l’âge de la plantation et la variété : ils sont d’environ 15 kg par hectare, 25 à 50 kg pour les lavandes clonales, 80 kg pour le lavandin en zone de montagne sèche, près du double en plaine (jusqu’à 180 kg).

Les rendements massiques de production d’huile essentielle (rapport de la masse d’essence obtenue par la masse de plante distillée) sont les suivants :

|

|

Les lavandins ont un meilleur rendement, car leurs fleurs sont plus développées, et plus productrices en huile essentielle. Leur essence, de bonne qualité olfactive (notamment celle obtenue par distillation traditionnelle), est plus camphrée que celle de la lavande.

Utilisations de la lavande

Parfumerie

Le mot lavande est un dérivé du verbe laver, peut-être issu de l'italien lavando (action de laver), et qui remonte au latin lavandaria : linge à laver, sans doute à l'origine de l'anglais lavender (lavendre vers 1265). Cette étymologie laisse penser que très tôt on a utilisé la lavande pour parfumer le linge fraîchement lavé. Des sachets de fleurs séchées sont traditionnellement placés dans les armoires, pour éloigner les mites et parfumer la garde-robe.

Les fleurs de lavande, séchées, sont très résistantes et conservent leurs arômes très longtemps. Un autre usage très ancien est celui de mettre de la lavande dans l'eau du bain pour son parfum et ses propriétés antiseptiques et calmantes.

L'essence de lavande contient des composants différents selon les espèces (voir ci-dessous). On l'obtient traditionnellement par distillation des sommités florales. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la Provence était parsemée de petites distilleries familiales, qui ont peu à peu toutes disparu, victimes de crises de mévente et de l'industrialisation de la production.

C'est bien sûr la parfumerie qui fait le plus gros usage de la lavande. On peut tout parfumer avec elle, depuis les savonnettes jusqu'aux détergents et au papier hygiénique. Dans les parfums proprement dits, la lavande est surtout réservée aux hommes, soit en soliflore dans les eaux de toilette, soit en note de cœur dans les eaux de Cologne.

La lavande sert aussi à parfumer les salles de la maison : on les cueille et on les met dans des sachets qu'on accroche dans les chambres.

Propriétés médicinales

L'essence de lavande contient des composants différents selon les espèces, et on y trouve le plus souvent de l'acétate de linalyle, du linalol, du cinéol, du béta-caryophyllène, du β-ocimène, de l'acétate de lavandulyle, du terpinen-4-ol, du β-ocimène, du β-farnésène et du borneol[8].

La lavande a des propriétés antidépressives[9], antispasmodiques, sédatives et diurétiques[10]. L'huile essentielle de lavande est recommandée par Santé Magazine, pour favoriser la décontraction musculaire[11]. Elle augmente le taux sanguin de mélatonine[12].

Depuis très longtemps, on prête des vertus cicatrisantes[13] et antiseptiques à la lavande[14] et sainte Hildegarde la conseillait comme cicatrisant. On lui trouvait des propriétés antivenimeuses et en cas de morsure de vipère, on frottait la plaie avec une poignée de lavande (ceci pourrait expliquer le nom de la lavande aspic). La plante est très utilisée pour combattre les mites et les poux[15].

En phytothérapie, on la recommande pour combattre l'anxiété[16] - [17], la nervosité et les insomnies[18] - [19], ainsi que pour soulager les rhumatismes et soigner les infections des voies respiratoires. Elle peut être prise en infusion, en poudre (gélules), sous forme d'huile essentielle ou d'alcoolat, pour les frictions.

L'huile essentielle de lavande est antiseptique et bactéricide[20]. Appliquée pure sur la peau elle soulagerait les brûlures et les piqûres d'insectes. Appliquée sur les tempes, elle soulagerait les douleurs migraineuses. La variété latifolia aurait un effet apaisant lors de crises de dermatite atopique (eczéma)[21].

L'hydrolat de lavande serait sédatif, antalgique, anti-inflammatoire, répulsif et cicatrisant[22].

Utilisation culinaire

On peut faire infuser des fleurs de lavande dans du lait, utilisé ensuite pour la préparation de glace ou de crème à la lavande. Les infusions de lavandes calment la nervosité et peuvent soulager certains maux de tête[23]. Dans certaines régions du Maghreb (Algérie), Lavandula stoechas est utilisée dans quelques préparations culinaires, dont le couscous.

Les brins sont aussi utilisés dans les vallées (notamment celle de l'Estéron, près de Nice), afin de confectionner une liqueur particulièrement forte en bouche, dont on dit qu'elle a des vertus antiseptiques, digestives et calmantes.

Ennemis

Rares sont les espèces d'insectes qui attaquent les plantes aussi bien protégées par leurs huiles essentielles que la lavande ; la chrysomèle de la lavande (ou du romarin), Chrysolina americana, en fait partie.

Actuellement (2013), le principal ennemi de la lavande est le phytoplasme du stolbur, dont le vecteur est Hyalesthes obsoletus (Cixiidae). Cette maladie est appelée communément « dépérissement de la lavande ». L'autre ravageur important de la lavande est la cécidomyie (Resseliella lavandulae), dont les larves se développant sous l'écorce provoquent également des symptômes de dépérissement[24].

D'autres ravageurs peuvent provoquer des dégâts importants (Arima marginata, crachat de coucou, punaise de la lavande, noctuelles, tordeuses, chenilles arpenteuses, pucerons).

Classification

Liste des espèces

Selon GRIN (6 juillet 2015)[25] :

- Lavandula ×allardii Hy

- Lavandula angustifolia Mill. - la Lavande officinale[26] ou lavande vraie[2]

- Lavandula antineae Maire

- Lavandula aristibracteata A. G. Mill.

- Lavandula atriplicifolia Benth.

- Lavandula bipinnata (Roth) Kuntze

- Lavandula bramwellii Upson & S. Andrews

- Lavandula buchii Webb & Berthel.

- Lavandula ×cadevallii Sennen

- Lavandula canariensis Mill.

- Lavandula ×chaytoriae Upson & S. Andrews

- Lavandula citriodora A. G. Mill.

- Lavandula coronopifolia Poir.

- Lavandula dentata L.

- Lavandula dhofarensis A. G. Mill.

- Lavandula erythraeae (Chiov.) Cufod.

- Lavandula galgalloensis A. G. Mill.

- Lavandula gibsonii J. Graham

- Lavandula hasikensis A. G. Mill.

- Lavandula ×intermedia Emeric ex Loisel. - le Lavandin[26]

- Lavandula lanata Boiss.

- Lavandula latifolia Medik. - la Lavande à larges feuilles[26] ou lavande aspic]][2]

- Lavandula ×limae Rozeira

- Lavandula macra Baker

- Lavandula mairei Humbert

- Lavandula maroccana Murb.

- Lavandula minutolii Bolle

- Lavandula multifida L.

- Lavandula nimmoi Benth.

- Lavandula pedunculata (Mill.) Cav.

- Lavandula pinnata L. f.

- Lavandula pubescens Decne.

- Lavandula qishnensis Upson & S. Andrews

- Lavandula rejdalii Upson & Jury

- Lavandula rotundifolia Benth.

- Lavandula saharica Upson & Jury

- Lavandula samhanensis Upson & S. Andrews

- Lavandula setifera T. Anderson

- Lavandula somaliensis Chaytor

- Lavandula stoechas L. - la Lavande papillon ou Lavande stéchade[26] - [2]

- Lavandula sublepidota Rech. f.

- Lavandula subnuda Benth.

- Lavandula tenuisecta Coss. ex Ball

- Lavandula viridis L’Hér.

Selon World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) (6 juillet 2015)[27] :

- Lavandula × alportelensis P.Silva, Fontes & Myre (1951)

- Lavandula angustifolia Mill. (1768)

- Lavandula antineae Maire (1929)

- Lavandula aristibracteata A.G.Mill. (1985)

- Lavandula atriplicifolia Benth. (1848)

- Lavandula bipinnata (Roth) Kuntze (1891)

- Lavandula bramwellii Upson & S.Andrews (2003 publ. 2004)

- Lavandula buchii Webb & Berthel. (1844)

- Lavandula × cadevallii Sennen (1912)

- Lavandula canariensis (L.) Mill. (1768)

- Lavandula × cavanillesii D.Guillot & Rosselló (2004)

- Lavandula citriodora A.G.Mill. (1985)

- Lavandula coronopifolia Poir. (1789)

- Lavandula dentata L. (1753)

- Lavandula dhofarensis A.G.Mill. (1985)

- Lavandula erythraeae (Chiov.) Cufod. (1969)

- Lavandula galgalloensis A.G.Mill. (1985)

- Lavandula gibsonii J.Graham (1839)

- Lavandula × ginginsii Upson & S.Andrews (2004)

- Lavandula hasikensis A.G.Mill. (1985)

- Lavandula × heterophylla Viv. (1802)

- Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel., Fl. Gall., ed. 2 (1828)

- Lavandula × intermedia nothosubsp. aurigerana (Mailho)

- Lavandula × intermedia nothosubsp. intermedia

- Lavandula lanata Boiss. (1838)

- Lavandula latifolia Medik. (1784)

- Lavandula × limae Rozeira, Brotéria (1949)

- Lavandula × losae Sánchez-Gómez, Alcaraz & García Vall. (1991 publ. 1992)

- Lavandula macra Baker (1894)

- Lavandula mairei Humbert (1927)

- Lavandula maroccana Murb. (1922)

- Lavandula minutolii Bolle (1860)

- Lavandula multifida L. (1753)

- Lavandula nimmoi Benth. (1848)

- Lavandula pedunculata (Mill.) Cav. (1801)

- Lavandula pinnata Lundmark (1780)

- Lavandula pubescens Decne., Ann. Sci. Nat., Bot., sér. 2 (1834)

- Lavandula qishnensis Upson & S.Andrews (2004)

- Lavandula rejdalii Upson & Jury (2002)

- Lavandula rotundifolia Benth. (1833)

- Lavandula saharica Upson & Jury (2003 publ. 2004)

- Lavandula samhanensis Upson & S.Andrews (2004)

- Lavandula setifera T.Anderson, J. Proc. Linn. Soc. (1860)

- Lavandula somaliensis Chaytor, J. Linn. Soc. (1937)

- Lavandula stoechas L. (1753)

- Lavandula sublepidota Rech.f. (1979)

- Lavandula subnuda Benth. (1848)

- Lavandula tenuisecta Coss. ex Ball, J. Linn. Soc. (1878)

- Lavandula viridis L'Hér. (1789)

Selon Tropicos (6 juillet 2015)[28] (Attention liste brute contenant possiblement des synonymes) :

- Lavandula abrotanoides Lam.

- Lavandula angustifolia Mill.

- Lavandula antiatlantica Maire

- Lavandula antineae Maire

- Lavandula approximata Gand.

- Lavandula aristibracteata A.G. Mill.

- Lavandula atlantica (Braun-Blanq.) Braun-Blanq. & Maire

- Lavandula atriplicifolia Benth.

- Lavandula bipinnata Kuntze

- Lavandula bramwellii Upson & S. Andrews

- Lavandula brevidens (Humbert) Maire

- Lavandula buchii Webb & Berthel.

- Lavandula canariensis Mill.

- Lavandula canescens Deflers

- Lavandula cariensis Boiss.

- Lavandula carnosa L. f.

- Lavandula citriodora A.G. Mill.

- Lavandula cladophora Gand.

- Lavandula coronopifolia Poir.

- Lavandula corsica Gand.

- Lavandula debeauxii Gand.

- Lavandula decipiens Gand.

- Lavandula delphinensis Jord. ex Billot

- Lavandula dentata L.

- Lavandula dhofarensis A.G. Mill.

- Lavandula dipimata Kuntze

- Lavandula elegans Desf.

- Lavandula eliasii Sennen

- Lavandula elongata (Merino) Merino

- Lavandula erigens Jord. & Fourr.

- Lavandula erythraeae (Chiov.) Cufod.

- Lavandula fascicularis Gand.

- Lavandula foliosa Christ

- Lavandula formosa F. Dietr. ex Link

- Lavandula fragrans Salisb.

- Lavandula galgalloensis A.G. Mill.

- Lavandula gibsonii J. Graham

- Lavandula guinardii Gand.

- Lavandula hasikensis A.G. Mill.

- Lavandula humbertii Maire & Wilczek

- Lavandula hybrida E. Rev. ex Briq.

- Lavandula incana Salisb.

- Lavandula inclinans Jord. & Fourr.

- Lavandula interrupta Jord. & Fourr.

- Lavandula lanata Boiss.

- Lavandula latifolia Medik.

- Lavandula lawii Wight

- Lavandula luisieri (Rozeira) Rivas Mart.

- Lavandula macra Baker

- Lavandula mairei Humbert

- Lavandula maroccana Murb.

- Lavandula massonii Cels ex Ging.

- Lavandula minutolii Bolle

- Lavandula multifida L.

- Lavandula multipartita Christm.

- Lavandula myrei P. Silva

- Lavandula nimmoi Benth.

- Lavandula officinalis Chaix

- Lavandula olbiensis Gand.

- Lavandula ovata Steud.

- Lavandula pannosa Gand.

- Lavandula pedunculata Cav.

- Lavandula perrottetii Benth.

- Lavandula pinnata Lundmark

- Lavandula pinnatifida Salisb.

- Lavandula pubescens Decne.

- Lavandula pyrenaica DC.

- Lavandula qishnensis Upson & S. Andrews

- Lavandula rejdalii Upson & Jury

- Lavandula rotundifolia Benth.

- Lavandula saharica Upson & Jury

- Lavandula samhanensis Upson & S. Andrews

- Lavandula sampaioana (Rozeira) Rivas Mart., T.E. Díaz & Fern. Gonz.

- Lavandula santolinifolia Spach

- Lavandula setifera T. Anderson

- Lavandula somaliensis Chaytor

- Lavandula spectabilis K. Koch

- Lavandula stoechas L.

- Lavandula stricta Delile

- Lavandula sublepidota Rech. f.

- Lavandula subnuda Benth.

- Lavandula subtropica Gand.

- Lavandula tenuisecta Coss. ex Ball

- Lavandula tomentosa (Lundmark) Pau

- Lavandula vera DC.

- Lavandula viridis L'Hér.

- Lavandula vulgaris Lam.

- Lavandula × allardii Hy

- Lavandula × alportelensis P. Silva, Fontes & Myre

- Lavandula × aurigerana Mailho - la Lavande de l'Ariège[26]

- Lavandula × burnatii Briq.

- Lavandula × cadevallii Sennen

- Lavandula × cavanillesii D.Guillot & Rosselló

- Lavandula × chaytoriae Upson & S. Andrews

- Lavandula × christiana Gattef. & Maire

- Lavandula × feraudii Hy

- Lavandula × ginginsii Upson & S. Andrews

- Lavandula × guillonii Hy

- Lavandula × heterophylla Viv.

- Lavandula × hortensis Hy

- Lavandula × hybrida Balb. ex Ging.

- Lavandula × intermedia Emeric ex Loisel.

- Lavandula × leptostachya Pau

- Lavandula × limae Rozeira

- Lavandula × losae Rivas Goday ex P. Sanchez Gomez, F. Alcaraz Ariza & I. Garcia Vallejo

- Lavandula × sennenii Font Quer

- Lavandula × spica-latifolia Albert

Principales espèces, sous-espèces et hybrides

Selon Tim Upson, 2002[29] :

Section Lavandula (= section Spica Ging.)

- Lavandula angustifolia Mill. C'est la meilleure des lavandes pour la qualité de son huile essentielle. À l'état sauvage, elle pousse naturellement surtout en haute Provence au-dessus de 700 à 800 mètres d’altitude. Robuste, elle résiste aux contraintes climatiques des montagnes sèches de la haute Provence, mais elle peut être cultivée dans des régions plus septentrionales, d'autant qu'il en existe de nombreux cultivars. C'est un arbrisseau buissonnant pouvant atteindre 0,50 m de haut. Les feuilles, linéaires et de couleur gris-vert, ont une longueur variant entre 3 et 5 cm. Lors de la floraison (juillet-août), la plante développe de longs pédoncules non ramifiés terminés par des épis dont la couleur varie du mauve pâle au violet. Seule l’huile essentielle issue de cette production sur une zone déterminée bénéficie de l’Appellation d'origine contrôlée (AOC), huile essentielle de lavande de Haute-Provence. On recense environ 4 000 hectares cultivés dans les 4 départements producteurs.

- subsp. angustifolia

- subsp. pyrenaica (DC) Guinea

- Lavandula lanata Boiss. Lavande laineuse (sud de l'Espagne).

- Lavandula latifolia Medik. Par rapport à l'angustifolia, ses feuilles sont plus larges (elliptiques) et très odorantes. La floraison est plus précoce (juin-août), et les fleurs ont une odeur très camphrée. Elles poussent à l'extrémité de tiges ramifiées, ce qui est le moyen le plus sûr de la différencier de la lavande vraie. Elle est beaucoup moins appréciée en parfumerie.

- Hybrides

- Lavandula × intermedia Emeric. ex. Loisel. Également appelé lavandin, est un hybride naturel entre L. angustifolia et L. latifolia. C'est la troisième des lavandes provençales. Découvert un peu par hasard, il a été cultivé à partir des années 1930. Le lavandin est aujourd'hui l'espèce la plus cultivée, car sa fleur est plus productive en huile essentielle que la lavande vraie. Son essence de bonne qualité olfactive est plus camphrée que celle de la lavande, elle est très utilisée dans la parfumerie industrielle. Au cours des années, plusieurs variétés de cet hybride ont été sélectionnées et reproduites par bouturage. Les surfaces cultivées en lavandins sont estimées à 17 000 hectares. Les variétés les plus cultivées actuellement sont : Lavandin Grosso 80 % des surfaces en lavandins, Lavandin Abrial 10 % et Lavandin Super 10 %.

- Lavandula lanata Boiss. × Lavandula angustifolia Mill.

Section Dentatae Suarez-Cerv. & Seoane-Camba

- Lavandula dentata L. var. dentata (forme rosea Maire, forme albiflora Maire). Lavande dentée, appelée parfois « lavande anglaise », caractérisée par ses feuilles très découpées.

- Lavandula dentata L. var. candicans Batt.

Section Stoechas Ging.

- Lavandula stoechas L. ou lavande stéchas, lavande papillon, cantueso (nom surtout donné à la sous-espèce L. stoechas pedunculata). À l'état sauvage, c'est certainement la lavande dont le territoire géographique est le plus vaste (tout le pourtour méditerranéen). Mais elle n'est d'aucune utilité en parfumerie : elle sent un peu le camphre, et rien d'autre. Elle se distingue des espèces précédentes par deux caractéristiques : d'une part elle apprécie surtout les terrains siliceux, notamment le schiste ; de l'autre elle possède à l'extrémité de ses épis de grandes bractées violettes, souvent plus foncées que les fleurs proprement dites. Floraison : avril-juillet.

- subsp. Stoechas (forme leucantha Ging., forme rosea Maire)

- subsp. pedunculata (Mill.) Samp. ex Rozeira

- subsp. sampaiana Rozeira

- subsp. lusitanica (Chaytor) Rozeira

- subsp. luisieri (Rozeira) Rozeira

- subsp. atlantica Braun-Blanq.

- subsp. maderensis (Benth.) Rozeira

- subsp. cariensis (Boiss.) Rozeira

- Lavandula viridis L’Hér. De forme similaire à L. stoechas, portant également des bractées. Feuillage plus vert, fleurs le plus souvent blanches. Pousse en Espagne et au Portugal.

- Hybrides

- Lavandula stoechas L. × Lavandula viridis L’Hér.

Section Pterostoechas Ging.

- Lavandula multifida L.

- Lavandula canariensis] Mill.

- Lavandula pinnata L. f. Originaire des îles Canaries.

- Lavandula buchii Webb & Berthel.(var. buchii, var. gracile M.C. León, var. tolpidifolia (Svent.) M.C. León)

- Lavandula minutolii Bolle (var. minutolii, var. tenuipinna Svent.)

- Lavandula maroccana Murb.

- Lavandula tenuisecta Coss. ex. Ball

- Lavandula mairei Humbert (var. mairei, var. antiatlantica Maire)

- Lavandula antineaeMaire

- Lavandula coronopifolia Poir.

- Lavandula pubescens Decne.

- Lavandula citriodora A.G. Miller

- Hybrides

- Lavandula × christiana Gattef. & Maire

- Lavandula × murbeckiana Emb. & Maire

- Lavandula canariensis Mill. × Lavandula buchii Webb & Berthol. var. buchii

Section Subnudae Chaytor

- Lavandula subnuda Benth.

- Lavandula macra Baker

- Lavandula dhofarensis A.G. Miller

- subsp. Dhofarensis

- subsp. ayunensis A.G. Miller

- Lavandula setifera T. Anderson

- Lavandula nimmoi Benth.

- Lavandula galgalloensis A.G. Miller

- Lavandula aristibracteata A.G. Miller

- Lavandula somaliensis Chaytor

Section Chaetostachys Benth.

- Lavandula gibsonii Grah.

- Lavandula bipinnata (Roth) Kuntze

Non classés

- Lavandula hasikensis A.G. Miller

- Lavandula atriplicifolia Benth.

- Lavandula erythreae (Chiov.) Cufud.

Hybrides inter-sections

- Lavandula × allardii Hy

- Lavandula × heterophylla Poir.

- Lavandula dentata L. × Lavandula lanata Boiss.

Symbolique

Langage des fleurs

Dans le langage des fleurs, la lavande symbolise la tendresse respectueuse[30].

Calendrier

Dans le calendrier républicain français, le 14e jour du mois de Messidor, est officiellement dénommé jour de la Lavande[31].

Les noces de lavande symbolisent les 46 ans de mariage dans le folklore français.

Galerie de photos

Épis de Lavandula angustifolia.

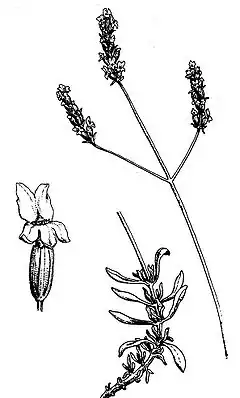

Épis de Lavandula angustifolia. Schéma de Lavandula angustifolia.

Schéma de Lavandula angustifolia. Feuille de Lavandula dentata.

Feuille de Lavandula dentata. Épis de Lavandula stoechas.

Épis de Lavandula stoechas. Schéma de Lavandula latifolia.

Schéma de Lavandula latifolia. Lavandula intermedia.

Lavandula intermedia.

Brassée de lavande (L.angustifolia) d'Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France.

Brassée de lavande (L.angustifolia) d'Isère, Auvergne-Rhône-Alpes, France.

Notes et références

- Nom en français d'après Dictionary of Common (Vernacular) Names sur Nomen.at

- Meyer C., ed. sc., 2015, Dictionnaire des Sciences Animales (En ligne). Montpellier, France, Cirad. [12/05/2015].

- André Puyeo, Les petites industries d'un département agricole, éd. Forestier, Montauban, 1946.

- ATS, « La Bulgarie cultive son titre de reine de la lavande mondiale », sur www.arcinfo.ch, (consulté le ).

- Lavande-lavandin

- Lavandula x intermedia abrial

- Lavandula x intermedia sumian

- (en) Anton de Groot et Erich Schmidt, « Essential Oils, Part V: Peppermint Oil, Lavender Oil, and Lemongrass Oil », Dermatitis, vol. 27, no 6, , p. 325–332 (ISSN 2162-5220 et 1710-3568, DOI 10.1097/DER.0000000000000218, lire en ligne, consulté le )

- Toktam Sadat Firoozeei, Awat Feizi, Hossein Rezaeizadeh et Arman Zargaran, « The antidepressant effects of lavender (Lavandula angustifolia Mill.): A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials », Complementary Therapies in Medicine, vol. 59, , p. 102679 (ISSN 1873-6963, PMID 33549687, DOI 10.1016/j.ctim.2021.102679, lire en ligne, consulté le )

- Pierre Lieutaghi, « Lavandes », sur www.universalis.fr, Encyclopædia Universalis (consulté le )

- « Huile essentielle lavande : bienfaits & indication de lavande officinale », sur Santé Magazine, (consulté le )

- (en) Velasco-Rodríguez R, Pérez-Hernández Mg, Maturano-Melgoza Ja et Hilerio-López Ág, « The effect of aromatherapy with lavender (Lavandula angustifolia) on serum melatonin levels », Complementary therapies in medicine, vol. 47, 2019 dec (ISSN 1873-6963, PMID 31780012, DOI 10.1016/j.ctim.2019.102208, lire en ligne, consulté le )

- Ariane Souza do Nascimento, Renata Souza Souto Tamiasso, Sabrina Ferreira Monteiro Morais et Juliana Rizzo Gnatta, « Essential oils for healing and/or preventing infection of surgical wounds: a systematic review », Revista Da Escola De Enfermagem Da U S P, vol. 56, no spe, , e20210442 (ISSN 1980-220X, PMID 35838524, DOI 10.1590/1980-220X-REEUSP-2021-0442en, lire en ligne, consulté le )

- « Vertus santé huile essentielle de lavande »

- « La lavande, efficace pour chasser les poux? Faux »

, sur Agence Science.Presse

, sur Agence Science.Presse - (en) Siegfried Kasper, « Lavender oil preparation Silexan is effective in generalized anxiety disorder - A randomized, double-blind comparison to placebo and paroxetine », The International Journal of Neuropsychopharmacology, , p. 1-11 (lire en ligne [PDF])

- Hyun-Ju Kang, Eun Sook Nam, Yongmi Lee et Myoungsuk Kim, « How Strong is the Evidence for the Anxiolytic Efficacy of Lavender?: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials », Asian Nursing Research, vol. 13, no 5, , p. 295–305 (ISSN 2093-7482, PMID 31743795, DOI 10.1016/j.anr.2019.11.003, lire en ligne, consulté le )

- Tzu-Ying Chen, Akiko Hiyama, Masumi Muramatsu et Atsuko Hinotsu, « The Effect of Lavender on Sleep Quality in Individuals Without Insomnia: A Systematic Review », Holistic Nursing Practice, vol. 36, no 4, 2022 jul-aug 01, p. 223–231 (ISSN 1550-5138, PMID 35708558, DOI 10.1097/HNP.0000000000000528, lire en ligne, consulté le )

- Hui Cheng, Lu Lin, Shaotong Wang et Yueyue Zhang, « Aromatherapy with single essential oils can significantly improve the sleep quality of cancer patients: a meta-analysis », BMC complementary medicine and therapies, vol. 22, no 1, , p. 187 (ISSN 2662-7671, PMID 35836211, PMCID 9284915, DOI 10.1186/s12906-022-03668-0, lire en ligne, consulté le )

- « Huile essentielle de Lavande vraie : propriétés et utilisations - Aroma-Zone », sur www.aroma-zone.com (consulté le )

- « Eczema traitement naturel aux huiles essentielles bio », sur vanessences.fr (consulté le )

- « Hydrolat de Lavande Officinale : bienfaits et utilisations en cosmétique et santé naturelles », sur www.compagnie-des-sens.fr (consulté le )

- « 11 idées pour utiliser les fleurs de lavande », sur Gamm vert (consulté le )

- (en) Annie Laurie, « Cécidomyie de la lavande et du lavandin : raisonner la lutte », L’Agriculture Drômoise, no 2044, (lire en ligne).

- USDA, Agricultural Research Service, National Plant Germplasm System. Germplasm Resources Information Network (GRIN-Taxonomy). National Germplasm Resources Laboratory, Beltsville, Maryland., consulté le 6 juillet 2015

- Nom en français d'après l'Inventaire National du Patrimoine Naturel, sur le site Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN)

- WCSP. World Checklist of Selected Plant Families. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet ; http://wcsp.science.kew.org/, consulté le 6 juillet 2015

- Tropicos.org. Missouri Botanical Garden., consulté le 6 juillet 2015

- Tim Upson, The taxonomy of the genus Lavandula L. in Lavender, the genus Lavendula, éd. Taylor & Francis, Londres, 2002.

- Anne Dumas, Les plantes et leurs symboles, Éditions du Chêne, coll. « Les carnets du jardin », , 128 p. (ISBN 2-84277-174-5, BNF 37189295).

- Ph. Fr. Na. Fabre d'Églantine, Rapport fait à la Convention nationale dans la séance du 3 du second mois de la seconde année de la République Française, p. 28.

Annexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Didier Lanterborn, Mémoires d'un herboriste, éd. Équinoxe (ISBN 2-84135-423-7)

- François Couplan, Eva Styner, Guide des plantes sauvages comestibles et toxiques, éd. Delachaux et Niestlé, coll. « Les guides du naturaliste », (ISBN 2-603-00952-4)

- Franck Dubus, La Lavande, fleur de reine, éd. Utovie (ISBN 978-2-86819-177-9)

- www.crieppam.fr

- Pierre Lieutaghi, Petite ethnobotanique méditerranéenne, Arles, Actes Sud, , 334 p. (ISBN 2-7427-5674-4), Lavandes, p. 199-205

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives au vivant :

- Base de données des plantes d'Afrique

- Global Biodiversity Information Facility

- Tela Botanica

- (en) Australian Plant Name Index

- (sv) Dyntaxa

- (en) EPPO Global Database

- (en) Flora of China

- (he + en) Flora of Israel Online

- (en) FloraBase

- (en) Germplasm Resources Information Network

- (mul + en) iNaturalist

- (en) Interim Register of Marine and Nonmarine Genera

- (en) International Plant Names Index

- (cs) Nálezová databáze ochrany přírody

- (en) NBN Atlas

- (nl) NDFF Verspreidingsatlas

- (nl) Nederlands Soortenregister

- (en + en) New Zealand Organisms Register

- (en) PLANTS Database

- (en) Plants of the World Online

- (en) Système d'information taxonomique intégré

- (en) Tropicos

- (en) VicFlora

- Ressource relative à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) Référence Catalogue of Life : Lavandula L. (consulté le )

- (en) Référence Flora of China : Lavandula (consulté le )

- (en) Référence Flora of Pakistan : Lavandula (consulté le )

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Lavandula (+ photos + répartition + description) (consulté le )

- (en) Référence GRIN : genre Lavandula L. (+liste d'espèces contenant des synonymes) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Lavandula L. (consulté le )

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Lavandula L. (1753) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Lavandula (taxons inclus) (consulté le )

- (en) Référence The Plant List : Lavandula (consulté le )

- (en) Référence Tropicos : Lavandula L. (+ liste sous-taxons) (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence UICN : taxon Lavandula (consulté le )