Lamiaceae

Les Lamiaceae ou Labiatae, communément appelées Lamiacées, Labiacées ou Labiées, sont une importante famille de plantes dicotylédones qui comprend environ 6 000 espèces et près de 210 genres.

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Asteridae |

| Ordre | Lamiales |

La famille comprend de nombreuses plantes aromatiques dont notamment la Menthe, le Thym, le Romarin, la Lavande, la Sauge, le Serpolet, la Mélisse, le Basilic, l'Origan, la Sariette et la Marjolaine.

Étymologie

Le nom vient du genre type Lamium provient du latin lamia. Un des premiers auteurs à mentionner cette origine est Pline l'Ancien[1] qui évoque ce Lamium comme une « ortie morte », c'est-à dire une fausse ortie car elle a perdu son pouvoir urticant[2]. Lamia est tiré du même mot grec désignant une créature monstrueuse (Lamia, ogresse croque-mitaine dans la mythologie grecque), provenant de laimos, « gorge, gosier ». La corolle bilabiée (à deux « lèvres ») des Lamiacées peut en effet évoquer, pour un esprit imaginatif, une gueule ouverte[3].

Le nom scientifique initial (nomen conservandum) de Labiées est donné en 1789 par Antoine-Laurent de Jussieu[4] dans Genera plantarum, ouvrage considéré comme la base de la nomenclature des familles par le Code international de la nomenclature botanique[5]. Ce terme provient du latin labia, « lèvre », en référence à la corolle caractéristique[6]. La lèvre supérieure en casque (formée de 2 pétales soudés) protège les organes reproducteurs des intempéries et du soleil ; la lèvre inférieure (formée de 3 pétales soudés) sert de plate-forme à l'insecte qui vient chercher le nectar, le pollinisateur étant souvent orienté par un guide de nectar[7].

Caractéristiques générales

Ce sont le plus souvent des plantes herbacées, des arbustes et rarement des arbres ou des lianes, producteurs d'huiles essentielles, largement répandus autour du monde et dans tous types de milieux. Pour la plupart des genres, 10 critères caractérisent cette famille exceptionnellement homogène[8] :

- Racine pivotante ramifiée.

- des feuilles ordinairement simples, opposées décussées (disposées en paire se croisant d’un nœud à l’autre), parfois verticillées, dépourvues de stipules, à limbe souvent lobé ou découpé, à la marge entière ou dentée.

- une tige à section quadrangulaire, en raison de la présence de faisceau de collenchyme aux quatre angles.

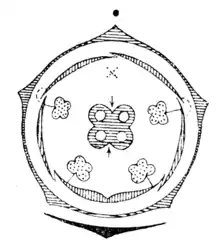

- la forme de la fleur : la plupart du temps zygomorphes à symétrie bilatérale, mais parfois presque radiaire, généralement hermaphrodites.

- Inflorescence : fleurs de toutes les couleurs en cymes, souvent réunies en faux-verticilles étagés, axillaires ou terminaux, d'aspect globuleux et dense (condensation des cymes en glomérules) ; rarement fleurs isolées.

- Calice zygomorphe persistant, tubuleux à 5 sépales soudés (5-12 lobes égaux), parfois bilabié (deux lèvres), persistant et se terminant par des dents (5, plus rarement de 4 à 12) ou des aiguillons.

- Corolle généralement caduque zygomorphe, parfois en entonnoir ou à une lèvre mais le plus souvent à 2 lèvres ; constituée de 5 pétales soudés (tube se terminant par 4 ou 5 lobes) ou parfois à 4 lobes subégaux (Mentha, Lycopus, Lavandula), bilabiée (corolle soudée bilabiée de Lamium) ou unilabiée (une lèvre inférieure, la supérieure étant très réduite : Ajuga, Teucrium). Par tube de la corolle, il faut entendre la partie basilaire, plus ou moins cylindrique, de cet organe.

- Androcée oligostémone composé typiquement de quatre étamines fertiles (en deux paires parfois inégales : androcée didyname) soudées au tube de la corolle, la cinquième n'apparaissant pas ; parfois aussi, deux des étamines stériles se réduisent à des staminodes ; anthères introrses dorsifixes à déhiscence longitudinale, parfois fixés par un connectif élargi. La protandrie se manifeste au niveau des fleurs d'un même étage qui fleurissent de manière synchrone[9].

- Gynécée composé de deux carpelles, soudés entre eux ; ovaire supère à style simple et stigmate bifide, contenant quatre ovules anatropes unitégumentés (carpelles à 2 ovules mais chaque loge divisée par une fausse cloison[10]) ; un style gynobasique, naissant le plus souvent entre les lobes de l’ovaire et portant un stigmate bifide ou à 4 lobes.

- À la fructification, une fausse-cloison divise chaque carpelle en deux, formant ainsi un tétrakène composé de quatre nucules (parfois une drupe). Le fruit est enfermé dans le calice persistant qui ne s'ouvre que par temps humide. Lorsqu'il reçoit les gouttes de pluies, ce calice se comprime vers le bas, puis se détend, propulsant les fruits comme une catapulte. Les nucules peuvent aussi être dispersés par le vent, les oiseaux frugivores ou les fourmis. La myxocarpie chez les Nepetoideae se traduit par des nucules à mucilages qui se collent aux agents disperseurs[11].

- Les Lamiacées possèdent souvent des poils glanduleux et des glandes sous-épidermiques à huiles essentielles les rendant très odorantes. Ces glandes sécrétent une huile essentielle qui leur confère des propriétés excitantes, toniques, stomachiques, sudorifiques, d'où l'emploi de plusieurs espèces dans les jardins comme ornement, dans les mets comme condiment et en médecine grâce aux composés bioactifs contenus dans cet huile[12].

- La forme et la position des étamines comme celles des lobes de la corolle, jouent un rôle important dans la détermination et ne s’apprécient bien qu’à l’aide de matériel frais : on notera tout particulièrement si les étamines dépassent nettement, ou non, les lobes de la corolle. La couleur de celle-ci et l’odeur de la plante au froissement doivent également être notées sur des exemplaires frais.

- Chez diverses espèces de cette famille, existent fréquemment dans les populations naturelles, à côté d’individus hermaphrodites, des plantes dont toutes les fleurs (ou parfois seulement une partie d’entre elles) sont exclusivement femelles ; celles-ci présentent des étamines avortées ou rudimentaires.

De nombreuses espèces de cette famille sont des plantes mellifères, fréquentées par les abeilles, et produisent des iridoïdes ainsi que des glycosides phénoliques.

Utilisations

Cette famille regroupe la plupart des plantes aromatiques et condimentaires de la région méditerranéenne. Elle est une importante source d'huiles essentielles, d'infusion et antibiotiques naturels pour l'aromathérapie, la parfumerie même si les parfums de synthèse tendent à remplacer ces essences. L'industrie des cosmétiques utilise également les Lamiacées pour leurs propriétés hydratantes et souvent antiseptiques.

On y rencontre beaucoup d'espèces cultivées comme plantes condimentaires (sauge, thym, basilic, menthe, sarriette etc.).

La plupart des Lamiaceae sont comestibles ou médicinales, à l'exception des Scutellaires et des Germandrées (notamment la Germandrée petit-chêne) à la toxicité marquée[13].

On y trouve aussi des plantes ornementales (sauge par exemple) tant en extérieur qu'en intérieur (coleus).

Une étude sur 50 espèces appartenant à 27 genres de cette famille a montré que 94 % de ces espèces présentent un effet sédatif voire dépresseur[14].

Classification

La classification phylogénétique a incorporé aux Lamiaceae la famille des Dicrastylidiaceae (encore appelée Chloanthaceae) : ainsi, ce sont 11 genres d'arbustes des régions tropicales d'Afrique de l'Est, de Madagascar, des Mascareignes, d'Australie et des Îles du Pacifique, qui sont venus enrichir cette famille.

Certains genres provenant de la famille des Verbenaceae y sont maintenant également incorporés.

Liste des sous-familles

Selon Cantino (1992) :

- sous-famille des Ajugoideae

- sous-famille des Chloanthoideae

- sous-famille des Lamioideae

- sous-famille des Nepetoideae

- sous-famille des Scutellarioideae

- sous-famille des Teucrioideae

- sous-famille des Viticoideae

- sous-famille des Pogostemoideae

Selon Angiosperm Phylogeny Website (6 Jul 2010)[15] :

- sous-famille des Ajugoideae

- sous-famille des Lamioideae

- sous-famille des Nepetoideae

- sous-famille des Prostantheroideae

- sous-famille des Scutellarioideae

- sous-famille des Symphorematoideae

- sous-famille des Viticoideae

- sous-famille des Lamioideae

- sous-famille des Nepetoideae

- sous-famille des Pogostemonoideae

- sous-famille des Prostantheroideae

- sous-famille des Scutellarioideae

- sous-famille des Symphorematoideae

- sous-famille des Teucrioideae

- sous-famille des Viticoideae

Liste des genres

Selon World Checklist of Selected Plant Families (WCSP) (13 février 2012)[17] :

- Acanthomintha (A.Gray) A.Gray (1878)

- Achyrospermum Blume (1826)

- Acrotome Benth. ex Endl. (1838)

- Acrymia Prain (1908)

- Aegiphila Jacq. (1763)

- Aeollanthus C.Mart. ex Spreng. (1825)

- Agastache Clayton ex Gronov., Fl. Virgin. (1762)

- Ajuga L. (1753)

- Ajugoides Makino (1915)

- Alajja Ikonn. (1971)

- Alvesia Welw. (1869)

- Amasonia L.f. (1782)

- Amethystea L. (1753)

- Anisochilus Wall. ex Benth. (1830)

- Anisomeles R.Br. (1810)

- Asterohyptis Epling (1933 publ. 1932)

- Ballota L. (1753)

- Basilicum Moench (1802)

- Benguellia G.Taylor (1931)

- Blephilia (L.) Raf. (1819)

- Bostrychanthera Benth. (1876)

- Brachysola Rye (2000)

- Brazoria Engelm. & A.Gray (1845)

- Bystropogon L'Hér. (1789)

- Callicarpa L. (1753)

- Capitanopsis S.Moore (1916)

- Caryopteris Bunge, Zap. Izd. Kazansk. Univ. (1835)

- Catoferia (Benth.) Benth. (1876)

- Cedronella Moench (1794)

- Chaiturus Ehrh. ex Willd. (1787)

- Chamaesphacos Schrenk ex Fisch. & C.A.Mey. (1841)

- Chaunostoma J.D.Sm. (1895)

- Chelonopsis Miq. (1865)

- Chloanthes R.Br. (1810)

- Cleonia L. (1763)

- Clerodendrum L. (1753)

- × Clinomicromeria Govaerts (1999)

- Clinopodium L. (1753)

- Colebrookea Sm. (1806)

- Collinsonia L. (1753)

- Colquhounia Wall. (1822)

- Comanthosphace S.Moore (1877)

- Congea Roxb. (1820)

- Conradina A.Gray (1870)

- Cornutia Plum. ex L. (1753)

- Craniotome Rchb. (1825)

- Cuminia Colla (1835)

- Cunila Royen ex L., Syst. Nat. ed. 10 (1759)

- Cyanostegia Turcz. (1849)

- Cyclotrichium (Boiss.) Manden. & Scheng. (1953)

- Cymaria Benth. (1830)

- Dauphinea Hedge (1983)

- Dicerandra Benth. (1830)

- Dicrastylis Drumm. ex Harv. (1855)

- Discretitheca P.D.Cantino (1998 publ. 1999)

- Dorystaechas Boiss. & Heldr. ex Benth. (1848)

- Dracocephalum L. (1753)

- Drepanocaryum Pojark. (1954)

- Elsholtzia Willd. (1790)

- Endostemon N.E.Br. (1910)

- Eremostachys Bunge (1830)

- Eriope Humb. & Bonpl. ex Benth. (1833)

- Eriophyton Benth. (1830)

- Eriothymus (Benth.) Rchb. (1837)

- Eurysolen Prain (1898)

- Faradaya F.Muell. (1865)

- Fuerstia T.C.E.Fr. (1929)

- Galeopsis L. (1753)

- Garrettia H.R.Fletcher (1937)

- Glechoma L. (1753)

- Glechon Spreng. (1827)

- Glossocarya Wall. ex Griff. (1843)

- Gmelina L. (1753)

- Gomphostemma Wall. ex Benth. (1830)

- Gontscharovia Boriss. (1953)

- Hanceola Kudô (1929)

- Haplostachys (A.Gray) Hillebr. (1888)

- Haumaniastrum P.A.Duvign. & Plancke (1959)

- Hedeoma Pers. (1806)

- Hemiandra R.Br.,(1810).

- Hemigenia R.Br. (1810).

- Hemiphora (F.Muell.) F.Muell. (1882)

- Hesperozygis Epling (1936)

- Heterolamium C.Y.Wu, (1965)

- Hoehnea Epling, (1939)

- Holmskioldia Retz. (1791)

- Holocheila (Kudô) S.Chow, (1962)

- Horminum L. (1753)

- Hosea Ridl. (1908)

- Hoslundia Vahl (1804)

- Hymenocrater Fisch. & C.A.Mey. (1836)

- Hymenopyramis Wall. ex Griff. (1843)

- Hypenia (Mart. ex Benth.) Harley (1988)

- Hypogomphia Bunge (1873)

- Hyptidendron Harley (1988)

- Hyptis Jacq. (1787)

- Hyssopus L. (1753)

- Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach (1838)

- Isoleucas O.Schwartz (1939)

- Karomia Dop (1932)

- Kudrjaschevia Pojark. (1953)

- Kurzamra Kuntze (1891)

- Lachnostachys Hook. (1842)

- Lagochilus Bunge ex Benth. (1834)

- Lallemantia Fisch. & C.A.Mey. (1840)

- Lamium L. (1753)

- Lavandula Lavandula L. (1753)

- Leonotis (Pers.) R.Br. (1810)

- Leonurus L. (1753)

- Lepechinia Willd. (1804)

- Leucas R.Br. (1810)

- Leucosceptrum Sm. (1806)

- Lophanthus Lophanthus Adans. (1763)

- Loxocalyx Hemsl. (1891)

- Lycopus L.(1753)

- Macbridea Elliott ex Nutt. (1818), nom. cons.

- Marmoritis Benth. (1833).

- Marrubium L. (1753)

- Marsypianthes Mart. ex Benth. (1833)

- Meehania Britton ex Small & Vail, (1893).

- Melissa L. (1753).

- Melittis L. (1753)

- Mentha L. (1753)

- Meriandra Benth. (1829)

- Metastachydium Airy Shaw ex C.Y.Wu & H.W.Li, (1977)

- Microcorys R.Br. (1810)

- Micromeria Benth. (1829), nom. cons.

- Microtoena Prain (1889)

- Minthostachys (Benth.) Spach, (1840)

- Moluccella L. (1753)

- Monarda L. (1753)

- Monardella Benth. (1834).

- Monochilus Fisch. & C.A.Mey. (1835).

- Mosla (Benth.) Buch.-Ham. ex Maxim.(1875).

- Neoeplingia Ramamoorthy, Hiriart & Medrano (1982)

- Nepeta L. (1753)

- Newcastelia F.Muell. (1857)

- Ocimum L. (1753)

- Ombrocharis Hand.-Mazz. (1936)

- Oncinocalyx F.Muell. (March 1883)

- Origanum L. (1753)

- Orthosiphon Benth. (1830)

- Otostegia Otostegia Benth. (1834)

- Oxera Labill. (1824)

- Panzerina (1981 publ. 1982)

- Paralamium Dunn (1913)

- Paraphlomis Prain (1901)

- Peltodon Pohl (1827)

- Pentapleura Hand.-Mazz. (1913)

- Perilla L. (1764)

- Perillula Maxim. (1875)

- Peronema Jack (1822)

- Perovskia Kar. (1841)

- Petitia Jacq. (1760)

- Petraeovitex Oliv. (1883)

- Phlomidoschema (Benth.) Vved. (1941)

- Phlomis L. (1753)

- Phyllostegia Benth. (1830)

- Physopsis Turcz. (1849)

- Physostegia Benth. (1829)

- Piloblephis Raf. (1838)

- Pityrodia R.Br. (1810)

- Platostoma P.Beauv. (1818)

- Plectranthus L'Hér. (1788)

- Pogogyne Benth. (1834)

- Pogostemon Desf. (1815)

- Poliomintha A.Gray (1873)

- Prasium L. (1753)

- Premna L. (1771)

- Prostanthera Labill. (1806)

- Prunella Prunella L. (1753)

- Pseudocarpidium Millsp. (1906)

- Pseudomarrubium Popov (1940)

- Pycnanthemum Michx. (1803), nom. cons.

- Pycnostachys Pycnostachys Hook. (1826)

- Renschia Vatke (1881).

- Rhabdocaulon (Benth.) Epling (1936)

- Rhaphiodon Schauer (1844)

- Rhododon Epling (1939)

- Rosmarinus L. (1753)

- Rostrinucula Kudô (1929)

- Roylea Wall. ex Benth. (1830)

- Rubiteucris Kudô (1929)

- Saccocalyx Coss. & Durieu (1853), nom. cons.

- Salvia L. (1753)

- Satureja L. (1753)

- Schnabelia Hand.-Mazz. (1921)

- Scutellaria L. (1753)

- Sideritis L. (1753)

- Spartothamnella Briq. 1894)

- Sphenodesme Jack, (1820)

- Stachydeoma Small, (1903)

- Stachyopsis Popov & Vved. (1923)

- Stachys L., Sp. Pl.: 580 (1753)

- Stenogyne Benth. (1830)

- Suzukia Kudô, (1930)

- Symphorema Roxb. (1805)

- Symphostemon Hiern, (1900)

- Synandra Nutt. (1818)

- Syncolostemon E.Mey. ex Benth (1838)

- Tectona L.f. (1781), nom. cons.

- Teijsmanniodendron Koord. (1904)

- Tetradenia Benth. (1830)

- Teucridium Hook.f. (1853)

- Teucrium L. (1753)

- Thorncroftia N.E.Br. (1912)

- Thuspeinanta T.Durand (1888)

- Thymbra L. (1753)

- Thymus L. (1753)

- Tinnea Kotschy & Peyr. (1867)

- Trichostema L. (1753)

- Vitex L. (1753)

- Wenchengia C.Y.Wu & S.Chow (1965)

- Westringia Sm. (1797)

- Wrixonia F.Muell. (1876)

- Zataria Boiss. (1844)

- Zhumeria Rech.f. & Wendelbo (1967)

- Ziziphora L. (1753)

Selon Angiosperm Phylogeny Website (6 Jul 2010)[15] :

- Acanthomintha

- Achyrospermum

- Acinos

- Acrocephalus

- Acrotome

- Acrymia

- Adelosa

- Aegiphila

- Aeollanthus

- Agastache

- Ajuga

- Ajugoides

- Alajja

- Alvesia

- Amasonia

- Amethystea

- Anisochilus

- Anisomeles

- Archboldia

- Asterohyptis

- Ballota

- Basilicum

- Becium

- Benguellia

- Blephilia

- Bostrychanthera

- Bovonia

- Brazoria

- Bystropogon

- Calamintha

- Callicarpa

- Capitanopsis

- Capitanya

- Caryopteris

- Catoferia

- Cedronella

- Ceratanthus

- Chaiturus

- Chamaesphacos

- Chaunostoma

- Chelonopsis

- Chloanthes

- Cleonia

- Clerodendrum

- Clinopodium

- Colebrookea

- Collinsonia

- Colquhounia

- Comanthosphace

- Congea

- Conradina

- Coridothymus

- Cornutia

- Craniotome

- Cuminia

- Cunila

- Cyanostegia

- Cyclotrichium

- Cymaria

- Dauphinea

- Dicerandra

- Dicrastylis

- Dorystaechas

- Dracocephalum

- Drepanocaryum

- Elsholtzia

- Endostemon

- Englerastrum

- Eremostachys

- Eriope

- Eriophyton

- Eriopidion

- Eriothymus

- Erythrochlamys

- Euhesperida

- Eurysolen

- Faradaya

- Fuerstia

- Galeopsis

- Gardoquia

- Garrettia

- Geniosporum

- Glechoma

- Glechon

- Glossocarya

- Gmelina

- Gomphostemma

- Gontscharovia

- Hanceola

- Haplostachys

- Haumaniastrum

- Hedeoma

- Hemiandra

- Hemigenia

- Hemiphora

- Hemizygia

- Hesperozygis

- Heterolamium

- Hoehnea

- Holmskioldia

- Holocheila

- Holostylon

- Horminum

- Hosea

- Hoslundia

- Huxleya

- Hymenocrater

- Hymenopyramis

- Hypenia

- Hypogomphia

- Hyptidendron

- Hyptis

- Hyssopus

- Isodictyophorus

- Isodon

- Isoleucas

- Karomia

- Keiskea

- Kudrjaschevia

- Kurzamra

- Lachnostachys

- Lagochilus

- Lallemantia

- Lamium

- Lavandula

- Leocus

- Leonotis

- Leonurus

- Lepechinia

- Leucas

- Leucosceptrum

- Limniboza

- Lophanthus

- Loxocalyx

- Lycopus

- Macbridea

- Mallophora

- Marmoritis

- Marrubium

- Marsypianthes

- Meehania

- Melissa

- Melittis

- Mentha

- Meriandra

- Mesona

- Metastachydium

- Microcorys

- Micromeria

- Microtoena

- Minthostachys

- Moluccella

- Monarda

- Monardella

- Monochilus

- Mosla

- Neoeplingia

- Neohyptis

- Neorapinia

- Nepeta

- Newcastelia

- Nosema

- Notochaete

- Ocimum

- Octomeron

- Ombrocharis

- Oncinocalyx

- Origanum

- Orthosiphon

- Otostegia

- Oxera

- Panzerina

- Paralamium

- Paraphlomis

- Paravitex

- Peltodon

- Pentapleura

- Perilla

- Perillula

- Peronema

- Perovskia

- Perrierastrum

- Petitia

- Petraeovitex

- Phlomidoschema

- Phlomis

- Phyllostegia

- Physopsis

- Physostegia

- Piloblephis

- Pitardia

- Pityrodia

- Platostoma

- Plectranthus

- Pogogyne

- Pogostemon

- Poliomintha

- Prasium

- Premna

- Prostanthera

- Prunella

- Pseuderemostachys

- Pseudocarpidium

- Pseudomarrubium

- Puntia

- Pycnanthemum

- Pycnostachys

- Rabdosiella

- Renschia

- Rhabdocaulon

- Rhaphiodon

- Rhododon

- Rosmarinus

- Rostrinucula

- Roylea

- Rubiteucris

- Sabaudia

- Saccocalyx

- Salvia

- Satureja

- Schizonepeta

- Schnabelia

- Scutellaria

- Sideritis

- Solenostemon

- Spartothamnella

- Sphenodesme

- Stachydeoma

- Stachyopsis

- Stachys

- Stenogyne

- Sulaimania

- Suzukia

- Symphorema

- Symphostemon

- Synandra

- Syncolostemon

- Tectona

- Teijsmanniodendron

- Tetraclea

- Tetradenia

- Teucridium

- Teucrium

- Thorncroftia

- Thuspeinanta

- Thymbra

- Thymus

- Tinnea

- Trichostema

- Tsoongia

- Vitex

- Viticipremna

- Wenchengia

- Westringia

- Wiedemannia

- Wrixonia

- Zataria

- Zhumeria

- Ziziphora

Selon NCBI (6 Jul 2010)[16]. Le National Center for Biotechnology Information reconnait trois sous-familles :

- sous-famille des Lamioideae

- Achyrospermum

- Acrotome

- Ballota

- Betonica

- Bostrychanthera

- Brazoria

- Chaiturus

- Chamaesphacos

- Chelonopsis

- Colquhounia

- Craniotome

- Cymaria

- Eremostachys

- Eriophyton

- Galeobdolon

- Galeopsis

- Gomphostemma

- Haplostachys

- Isoleucas

- Lagochilus

- Lagopsis

- Lamiastrum

- Lamiophlomis

- Lamium

- Leonotis

- Leonurus

- Leucas

- Leucosceptrum

- Macbridea

- Marrubium

- Melittis

- Microtoena

- Moluccella

- Notochaete

- Otostegia

- Panzerina

- Paraphlomis

- Phlomidoschema

- Phlomis

- Phyllostegia

- Physostegia

- Prasium

- Pseuderemostachys

- Roylea

- Sideritis

- Stachys

- Stenogyne

- Suzukia

- Synandra

- Thuspeinanta

- Warnockia

- Wiedemannia

- sous-famille des Nepetoideae

- tribu Elsholtzieae

- Collinsonia

- Elsholtzia

- Mosla

- Perilla

- tribu Lavanduleae

- tribu Mentheae

- Acanthomintha

- Agastache

- Argantoniella

- Blephilia

- Bystropogon

- Cedronella

- Cleonia

- Clinopodium

- Conradina

- Coridothymus

- Cuminia

- Cunila

- Cyclotrichium

- Dicerandra

- Dorystaechas

- Dracocephalum

- Drepanocaryum

- Glechoma

- Glechon

- Gontscharovia

- Hedeoma

- Hesperozygis

- Hoehnea

- Horminum

- Hyssopus

- Killickia

- Kurzamra

- Lallemantia

- Lepechinia

- Lycopus

- Majorana

- Marmoritis

- Meehania

- Melissa

- Mentha

- Meriandra

- Micromeria

- Minthostachys

- Monarda

- Monardella

- Nepeta

- Obtegomeria

- Origanum

- Pentapleura

- Perovskia

- Piloblephis

- Pogogyne

- Poliomintha

- Prunella

- Pycnanthemum

- Rhabdocaulon

- Rhododon

- Rosmarinus

- Saccocalyx

- Salvia

- Satureja

- Schizonepeta

- Stachydeoma

- Thymbra

- Thymus

- Zataria

- Zhumeria

- Ziziphora

- tribu Ocimeae

- Aeollanthus

- Alvesia

- Anisochilus

- Basilicum

- Capitanopsis

- Catopheria

- Coleus

- Dauphinea

- Endostemon

- Eriope

- Fuerstia

- Hanceola

- Haumaniastrum

- Holostylon

- Hoslundia

- Hypenia

- Hyptis

- Isodon

- Mesona

- Ocimum

- Orthosiphon

- Platostoma

- Plectranthus

- Puntia

- Pycnostachys

- Siphocranion

- Skapanthus

- Solenostemon

- Syncolostemon

- Tetradenia

- Thorncroftia

- tribu Elsholtzieae

- sous-famille des Pogostemonoideae

- Colebrookea

- Pogostemon

- sous-famille des Prostantheroideae

- tribu Chloantheae

- Brachysola

- Chloanthes

- Cyanostegia

- Dicrastylis

- Hemiphora

- Lachnostachys

- Newcastelia

- Physopsis

- Pityrodia

- tribu Westringieae

- Hemiandra

- Hemigenia

- Microcorys

- Prostanthera

- Westringia

- tribu Chloantheae

- sous-famille des Scutellarioideae

- Anisomeles

- Comanthosphace

- Holmskioldia

- Rostrinucula

- Scutellaria

- Tinnea

- sous-famille des Symphorematoideae

- Congea

- sous-famille des Teucrioideae

- Aegiphila

- Ajuga

- Amasonia

- Amethystea

- Cardioteucris

- Caryopteris

- Clerodendranthus

- Clerodendrum

- Cyclonema

- Faradaya

- Kalaharia

- Karomia

- Oncinocalyx

- Oxera

- Pseudocaryopteris

- Rotheca

- Rubiteucris

- Schnabelia

- Spartothamnella

- Tetraclea

- Teucridium

- Teucrium

- Trichostema

- sous-famille des Viticoideae

- Hymenopyramis

- Paravitex

- Petitia

- Petraeovitex

- Vitex

- Viticipremna

- Lamiaceae incertae sedis

- Callicarpa

- Cornutia

- Gmelina

- Holocheila

- Peronema

- Premna

- Tectona

- Teijsmanniodendron

- Tsoongia

- Acanthomintha (Gray) Gray

- Acinos P. Mill.

- Agastache Clayton ex Gronov.

- Ajuga L.

- Ballota L.

- Blephilia Raf.

- Brazoria Engelm. & Gray

- Calamintha P. Mill.

- Cedronella Moench

- Chaiturus Willd.

- Clinopodium L.

- Coleus Lour.

- Collinsonia L.

- Conradina Gray

- Cunila D. Royen ex L.

- Dicerandra Benth.

- Dracocephalum L.

- Elsholtzia Willd.

- Galeopsis Linnaeus, 1753

- Galeopsis L.

- Glechoma L.

- Glecoma

- Haplostachys (Gray) Hbd.

- Hedeoma Pers.

- Hyptis Jacq.

- Hyssopus L.

- Isanthus Michx.

- Lallemantia Fisch. & C.A. Mey.

- Lamiastrum Heister ex Fabr.

- Lamium L.

- Lavandula L.

- Leonotis (Pers.) R. Br.

- Leonurus L.

- Lepechinia Willd.

- Leucas R. Br.

- Lycopus L.

- Macbridea Ell. ex Nutt.

- Marrubium L.

- Marsypianthes Mart. ex Benth.

- Meehania Britt.

- Mehania

- Melissa L.

- Mentha L.

- Micheliella

- Micromeria Benth.

- Moluccella L.

- Monarda L.

- Monardella Benth.

- Mosla (Benth.) Buch.-Ham. ex Maxim.

- Nepeta L.

- Ocimum L.

- Origanum L.

- Perilla L.

- Phlomis L.

- Phyllostegia Benth.

- Physostegia Benth.

- Piloblephis Raf.

- Plectranthus L'Hér.

- Pogogyne Benth.

- Pogostemon Desf.

- Poliomintha Gray

- Polionintha

- Prunella L.

- Pycnanthemum Michx.

- Pycnothymus

- Rhododon Epling

- Rosmarinus L.

- Salazaria Torr.

- Salvia L.

- Satureja L.

- Scutellaria L.

- Sideritis L.

- Solenostemon Thonn.

- Stachydeoma Small

- Stachys L.

- Stenogyne Benth.

- Synadra

- Synandra Nutt.

- Teucrium L.

- Thymus L.

- Trichostema L.

- Warnockia M.W. Turner

Genres d'Europe

Parmi les nombreux genres présents en Europe, on peut citer:

- Acinos

- Ajuga (bugles)

- Ballota

- Prunella (brunelles)

- Calamintha

- Clinopodium

- Galeopsis

- Glechoma

- Lamium (lamier)

- Lavandula (lavandes)

- Melissa

- Melittis

- Mentha (menthes)

- Nepeta

- Ocimum (basilic)

- Origanum

- Phlomis

- Plectranthus (coléus)

- Rosmarinus (romarin)

- Salvia (sauge)

- Satureja (sarriette)

- Stachys (épiaire)

- Teucrium (germandrée)

- Thymus (thym)

Phylogénie

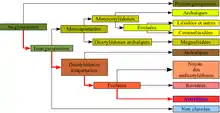

La plupart des genres de Lamiaceae n'ont jamais été échantillonnés pour l'ADN pour des études de phylogénétique moléculaire[19]. La plupart de ceux qui l'ont été sont inclus dans l'arbre phylogénétique suivant. La phylogénie décrite ci-dessous est basée sur sept sources différentes[20] - [21] - [22] - [23] - [24] - [25] - [26].

| Lamiaceae |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Notes et références

- (de) Heinrich Marzell, Wilhelm Wissmann, Hein Paul, Worterbuch der deutschen Pflanzennamen, S. Hirzel, , p. 1198

- « [urtica] quae innoxia est, morsu carens, lamium vocatur », d'après Pline, Histoire naturelle, 21, 93

- François Couplan, Les plantes et leurs noms. Histoires insolite, Éditions Quae, (lire en ligne), p. 76.

- (en) Frans Antonie Stafleu, Introduction to Jussieu's Genera Plantarum, J. Cramer, , p. 25.

- Michel Botineau, Botanique systématique et appliquée des plantes à fleurs, Lavoisier, , p. 13.

- François Couplan, op. cit., p.77

- Pierre Crété, Précis de botanique, Masson, , p. 369

- H. J. Coste, Flore descriptive et illustrée de la France, Librairie Scientifique et Technique Albert Blanchard, , p. 118-122.

- Gérard Guillot, La planète fleurs, Editions Quae, , p. 149.

- L'observation du fond du calice permet de repérer ces quatre loges qui comportent chacune un ovule.

- (en) Olof Ryding, « Myxocarpy in the Nepetoideae (Lamiaceae) with Notes on Myxodiaspory in General », Systematics and Geography of Plants, vol. 71, no 2, , p. 503-514.

- Anne-Lise Enderlin Segret. À propos de la ballote : Ballota nigra L, thèse en Sciences pharmaceutiques, 1996, p. 15

- (en) Steven Foster, James A. Duke, A field guide to medicinal plants and herbs of eastern and central North America, Houghton Mifflin Company, , p. 121.

- (en) E. Rácz-Kotilla, G. Rácz, J. Józsa, « Activity of some species belonging to Labiatae on the central nervous system of mice », Herba Hung, vol. 569, no 96, , p. 49-53 (DOI 10.17660/ActaHortic.1980.96.43).

- Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]." will do. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/, consulté le 6 Jul 2010

- NCBI, consulté le 6 Jul 2010

- WCSP. World Checklist of Selected Plant Families. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet ; http://wcsp.science.kew.org/, consulté le 13 février 2012

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 6 Jul 2010

- Fei Zhao, Ya-Ping Chen, Yasaman Salmaki, Bryan T. Drew, Trevor C. Wilson, Anne-Cathrine Scheen, Ferhat Celep, Christian Bräuchler, Mika Bendiksby, Qiang Wang, Dao-Zhang Min, Hua Peng, Richard G. Olmstead, Bo Li et Chun-Lei Xiang, « An updated tribal classification of Lamiaceae based on plastome phylogenomics », BMC Biology, vol. 19, no 1, , p. 2 (PMID 33419433, PMCID 7796571, DOI 10.1186/s12915-020-00931-z)

- Raymond M. Harley, Sandy Atkins, Andrey L. Budantsev, Philip D. Cantino, Barry J. Conn, Renée J. Grayer, Madeline M. Harley, Rogier P.J. de Kok, Tatyana V. Krestovskaja, Ramón Morales, Alan J. Paton, and P. Olof Ryding. 2004. "Labiatae" pages 167-275. In: Klaus Kubitzki (editor) and Joachim W. Kadereit (volume editor). The Families and Genera of Vascular Plants volume VII. Springer-Verlag: Berlin; Heidelberg, Germany. (ISBN 978-3-540-40593-1)

- Steven J. Wagstaff, Laura Hickerson, Russ Spangler, Patrick A. Reeves et Richard G. Olmstead, « Phylogeny in Labiatae s.l., inferred from cpDNA sequences », Plant Systematics and Evolution, vol. 209, nos 3–4, , p. 265–274 (DOI 10.1007/bf00985232, S2CID 601658)

- Yao-Wu Yuan, David J. Mabberley, Dorothy A. Steane et Richard G. Olmstead, « Further disintegration and redefinition of Clerodendrum (Lamiaceae): Implications for the understanding of the evolution of an intriguing breeding strategy », Taxon, vol. 59, no 1, , p. 125–133 (DOI 10.1002/tax.591013)

- Gemma L.C. Bramley, Félix Forest et Rogier, « Troublesome tropical mints: re-examining generic limits of Vitex and relations (Lamiaceae) in South East Asia », Taxon, vol. 58, no 2, , p. 500–510 (DOI 10.1002/tax.582014)

- Jin-Shun Zhong, Jie Li, Lang Li, John G. Conran et Li Hsi-wen, « Phylogeny of Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach (Lamiaceae) and Related Genera Inferred from Nuclear Ribosomal ITS, trnL-trnF Region, and rps16 Intron Sequences and Morphology », Systematic Botany, vol. 35, no 1, , p. 207–219 (DOI 10.1600/036364410790862614, S2CID 54808462)

- Jay B. Walker et Kenneth J. Sytsma, « Staminal Evolution in the Genus Salvia (Lamiaceae): Molecular Phylogenetic Evidence for Multiple Origins of the Staminal Lever », Annals of Botany, vol. 100, no 2, , p. 375–391 (PMID 16926227, PMCID 2735309, DOI 10.1093/aob/mcl176)

- P. Olof Ryding, « Pericarp structure and phylogeny of tribe Mentheae (Lamiaceae) », Plant Systematics and Evolution, vol. 285, nos 3–4, , p. 165–175 (DOI 10.1007/s00606-010-0270-9, S2CID 24076224)

Bibliographie

- Lambinon J. et al., Nouvelle flore de la Belgique, du G.-D. de Luxembourg, du Nord de la France et des régions voisines (Ptéridophytes et Spermatophytes), Meise, Jardin botanique national de Belgique, 6e éd., 2012, 1195 p. (ISBN 978-90-72619-88-4) ;

- Caroline Foley, Jill Nice, Marcus A. Webb, Le grand guide des herbes, éditions First ;

- Volkà Jan, Les plantes médicinales, éditions Gründ ;

- Fabienne Maleysson, Les huiles glissent sur l'essentiel, Magazine Que choisir, , no 434, p. 39, 40, 41 ;

- Le petit Larousse illustré, Éditions Larousse, 2006.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Référence Lamiacées de France (fr)

- (fr) Référence Belles fleurs de France : Lamiaceae

- (en) Référence Flora of China : Lamiaceae

- (en) Référence Madagascar Catalogue : Lamiaceae

- (en) Référence Flora of Chile : Lamiaceae

- (en) Référence Kew Garden World Checklist : Lamiaceae

- (en) Référence Angiosperm Phylogeny Website : Lamiaceae ()

- (en) Référence Jardin botanique du Missouri : Lamiaceae (images de Madagascar)

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Lamiaceae

- (en) Référence Catalogue of Life : Lamiaceae (consulté le )

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Lamiaceae

- (fr+en) Référence ITIS : Lamiaceae

- (en) Référence NCBI : Lamiaceae (taxons inclus)

- (en) Référence GRIN : famille Lamiaceae Martinov (+liste des genres contenant des synonymes)

- (en) Référence FloraBase (Australie-Occidentale) : classification Lamiaceae

- (en) Référence DELTA Angio : Lamiaceae

- Voir aussi

- (fr) Flore CRDP Besançon

- (fr) Flore photographique régionale

![{\displaystyle \downarrow S_{(5)}\;[P_{(5)}\;E_{4-2}]\;C_{\underline {(|2)}}}](https://img.franco.wiki/i/2acd760e0152bc762e601f72dc5052959cbeaac1.svg)