Androcée

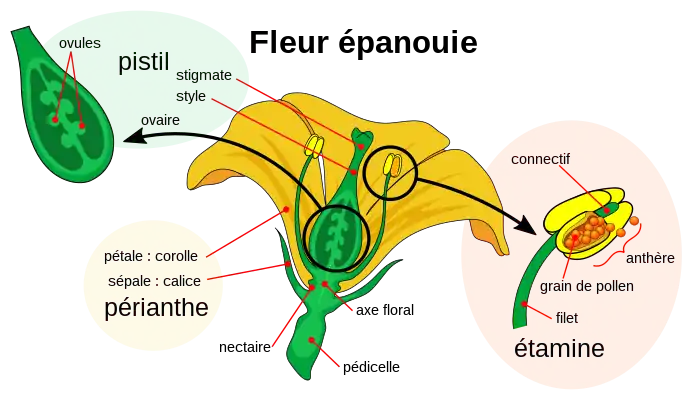

L’androcée (nom commun masculin, du grec andros, « homme » et oikos, « maison ») est l'appareil reproducteur mâle de la fleur, c'est-à-dire l'ensemble des étamines. L'étamine comprend l'anthère, où sont situés les grains de pollen, et le filet, qui se trouve à être la partie inférieure de l'étamine, le soutien de l'anthère. L'appareil reproducteur femelle est le gynécée (également nommé pistil) qui est entouré par l'androcée, à l'exception de quelques espèces de la famille des Triuridaceae, telle Lacandonia schismatica (en) chez qui le pistil entoure l'androcée[1].

Le nombre d'étamines, ainsi que leur disposition et la couleur de l'androcée varient en fonction des familles végétales considérées et des espèces au sein de ces familles. Ces caractéristiques sont ainsi des critères de détermination des espèces de plantes à fleurs.

Critères de détermination

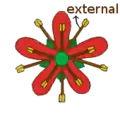

L'androcée est soit spir, caractère primitif ou plésiomorphe (nombre élevé et indéterminé d'étamines insérées autour d'un thalamus : polyandrie primaire P), soit cyclique (du cycle staminal, du latin stamen, « fil », « étamine »), caractère évolué (E) qui se traduit par un ou plusieurs cycles (généralement deux verticilles), parfois avec réduction du nombre d'étamines (oligomérie) ou au contraire multiplication (polyandrie secondaire, adaptation particulière à l'entomophilie)[2].

Androcée spiralé d'Adonis d'automne

Androcée spiralé d'Adonis d'automne

Sens du développement des étamines

- de la périphérie vers le centre : développement centripète (Ranunculaceae, Rosaceae, Fabaceae...) (P)

- du centre vers la périphérie : développement centrifuge (Cistaceae, Violaceae...) (E)

Nombre de cycles d’étamines et position par rapport au périanthe

- un cycle d’étamine (E) :

- cycle alternipétale (chaque étamine est insérée en alternance avec le pétale correspondant) : androcée haplostémone (du grec haplous, « simple » et stèmôn, « fil de chaîne (tissage) », correspondant au latin stamen « fil », qui a été utilisé par métaphore pour nommer les « étamines ») souvent par avortement du cycle staminal externe (Asteridae, Bruniaceae...)

- cycle oppositipétale (chaque étamine est insérée face au pétale correspondant) : androcée obhaplostémone (Plumbaginaceae, Rhamnaceae...)

- deux cycles d’étamine (P) :

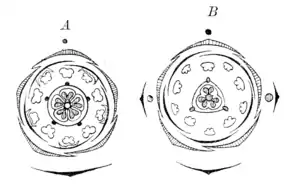

- cycle externe alternipétale, cycle interne oppositipétale (ou alternisépale[3]) : androcée diplostémone (la diplostémonie est le type verticillé le plus fréquent).

- cycle externe oppositipétale, cycle interne alternipétale : androcée obdiplostémone (obdiplostémonie chez les Caryophyllaceae, Ericaceae, Saxifragaceae, Geraniaceae, Burseraceae, Malpighiaceae...).

Androcée diplostémone

Androcée diplostémone Androcée obdiplostémone

Androcée obdiplostémone

Nombre d'étamines

En relation avec le nombre d’étamines, plusieurs types d'androcée sont définis[4] :

- androcée spiralé à nombreuses étamines : androcée polystémone (P).

- androcée cyclique d’une fleur n-mère :

- à n étamines identiques :

- androcée isostémone (P).

- androcée obisostémone : étamines en nombre égal à celui des pièces de la corolle et oppositipétales.

- à nombreuses étamines identiques (> n) par dédoublement : androcée pléiomère méristémone (du grec meros, « diviser », la méristémonie consistant en la subdivision des 5 étamines de l'androcée primitif) (E).

- à n étamines de taille différente : androcée hétérostémone ou anisodyname :

- deux grandes et deux petites étamines : androcée didyname[5] (Scrophulariaceae, Lamiaceae...)

- quatre grandes et deux petites étamines : androcée tétradyname (Brassicaeae...)

- à n étamines identiques :

- androcée cyclique au nombre d'étamine inférieur à celui des pièces du calice : androcée oligostémone (dit aussi méiostémone ou paucistémone) résultant généralement de l'avortement d'étamines. Exemple : androcée diandre[6] (deux étamines) des Oléacées et des Véroniques, triandre (trois étamines) des Iris, tétrandre (quatre étamines) des Gaillets[7].

Rapport entre étamines

En relation avec l'importance et la localisation de la soudure, trois types d'androcée sont définis[8] :

- androcée à étamines libres entre elles : androcée dialystémone ou apostémone (P).

- androcée à étamines soudées entre elles : androcée gamostémone ou synstémone s.l. (E).

- soudure par les filets : synstémonie stricto sensu.

- un faisceau ou phalange d’étamines soudées ensemble par leurs filets : androcée monadelphe (Fabaceae, Malvaceae...).

- deux faisceaux d’étamines soudées ensemble par leurs filets : androcée diadelphe (le cas le plus fréquent étant celui d'un groupe d'étamines et d'une étamine libre solitaire : Fabaceae).

- plusieurs faisceaux d’étamines : androcée polyadelphe (Hypericaceae...).

- soudure par les anthères : synanthérie (Asteraceae = anciennes Synanthérées).

- soudure par les filets : synstémonie stricto sensu.

Soudure des étamines avec les autres cycles

En relation avec la soudure des étamines avec les autres cycles, trois types d'androcée sont définis[9]

- androcée à étamines soudées avec le calice : androcée épisépale (Proteaceae...).

- androcée à étamines soudées avec la corolle : androcée épipétale ou corolliflore (Boraginaceae, Lamiaceae ...).

- androcée à étamines soudées avec le gynécée : gynostème (Orchidaceae..).

Notes et références

- (en) Ramon Folch i Guillén, Josep Maria Camarasa, Encyclopedia of the Biosphere, Gale Group, , p. 19

- Marius Chadefaud, Louis Emberger, Les végétaux vasculaires, Masson, , p. 357

- Qualifie un verticille de pièces florales, soit les pétales ou les étamines, disposé en alternance avec les sépales.

- Jean Wüest, Daniel Jeanmonod, Murielle Figeat-Hug, Raoul Palese, Morphologie florale en microscopie électronique à balayage, Éditions des Conservatoire et Jardin botaniques, , p. 28.

- Du grec di « deux », et dunamos « force ».

- Du grec di, « deux », et andros, « mâle »

- Abderrazak Marouf et Joël Reynaud, La botanique de A à Z, Dunod, , p. 81.

- Jean Wüest, Daniel Jeanmonod, Murielle Figeat-Hug, Raoul Palese, Morphologie florale en microscopie électronique à balayage, Éditions des Conservatoire et Jardin botaniques, , p. 38.

- Jean Wüest, Daniel Jeanmonod, Murielle Figeat-Hug, Raoul Palese, Morphologie florale en microscopie électronique à balayage, Éditions des Conservatoire et Jardin botaniques, , p. 30.