Gland (fruit)

Le gland est le fruit du chêne.

Les jeunes chênes ne produisent pas de glands, et les productions annuelles dites « glandaies » sont chez le chêne particulièrement irrégulières, ce qui peut avoir des répercussions sur la santé des populations de sangliers ou d'autres animaux se nourrissant de glands.

Fruits de loin les plus abondants des forêts de basse altitude en Europe occidentale, ils produisent à intervalles irréguliers des glandées d'une abondance parfois prodigieuse, ce qui explique qu'autrefois, on menait les cochons manger les glands en forêt, mais cette activité était réglementée ou taxée, plus ou moins selon les régions (droit de glandage).

La récolte des glands a lieu entre fin septembre et fin octobre[1]. La meilleure période étant entre le et le 1er novembre[2].

Un animal qui se nourrit essentiellement de glands est appelé balanophage[3].

Étymologie

« Gland » vient du latin glans, glandis à ne pas confondre avec glandula qui signifie glande, organe sécrétoire.

Le fruit

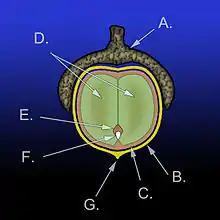

Sur le plan botanique, le gland est un akène, c'est-à-dire un fruit sec indéhiscent ne contenant qu'une seule graine. Il est enveloppé partiellement à sa base par une cupule, qui est en fait un involucre modifié, formé de bractées soudées.

Le gland est riche en amidon et fait partie de la nourriture habituelle des sangliers et des écureuils. Il peut en temps de famine se révéler une alimentation acceptable pour les hommes (« pain de gland »), mais la présence de tanins, substance astringente, en quantité appréciable, en limite naturellement l'absorption, de même que l'afflux d'anthocyane au printemps qui colore le gland en rouge ou orange. Cette coloration permet aussi de le camoufler aux yeux des herbivores qui confondent rouge et noir.

Les cupules de glands peuvent fournir d'excellentes teintures naturelles : beige, gris, noir pour le chêne velani, dont en particulier Quercus macrolepis, présent en Turquie et en Grèce, Albanie, Algérie, Chypre et Crète. Leurs cupules, de la taille d'une pomme, sont récoltées après deux ans de maturation.

Dans les pays du Maghreb, le gland est connu sous le nom de belot ou baloute[4] (en arabe) et ablud (en kabyle, prononcé « avelodh »), peut-être en relation avec l'espagnol bellota ; le jambon ibérique issu de porcs nourris exclusivement aux glands porte ainsi l'appellation de jamón ibérico de bellota.

Impact des animaux frugivores dans la régénération naturelle des chênes

De nombreuses publications scientifiques mettent en avant l'impact négatif des ravageurs (champignons, insectes) et prédateurs (rongeurs, oiseaux, voire sangliers, cervidés et leporidés capables de neutraliser les phytotoxines des glands)[note 1] dans la régénération naturelle des chênes. Dans ce cadre, ils sont considérés comme des organismes nuisibles agissant au détriment de la survie des glands et des communautés de chêne[6]. Dans les forêts tempérées, la production de glands atteint en moyenne 600 kg/ha pendant la période automno-hivernale, soit 60 glands/m2[7]. Un chêne mature produit 100 000 glands et jusqu'à 5 millions pour les arbres les plus grands, mais la déprédation contribue[note 2] au fort taux de mortalité (près de 95 %) des graines, si bien que seule une très faible fraction donne des semis viables. Un taux de survie aussi faible affecte les plantules issus de germination des graines au cours de la première année, mais aussi les jeunes pousses au pied de l'arbre qui végètent à l'ombre quelques années, voire quelques décennies. Bien que ces chiffres soient très variables selon les années et les sites, on peut considérer, par extrapolation statistique, qu'un gland sur un million donne un chêne mature, un arbre ne pouvant engendrer qu'un seul et unique successeur[8].

Pourtant, certaines espèces frugivores ont un impact positif, essentiellement le Geai des chênes et le mulot sylvestre qui sont les deux plus grands disperseurs de glands. La plupart des autres espèces qui se nourrissent de glands sont principalement des prédateurs de graines ou seulement des disperseurs occasionnels[9].

Afin de constituer des réserves pour l'hiver, les rongeurs, attirés sur des distances considérables par les composés volatils émis par les glands[note 3], les transportent et les stockent dans un grenier central ou les répartissent un peu partout (comportement d'amassage centralisé, semi-centralisé ou dispersé chez les mulots, les campagnols, chez les écureuils adoptant la stratégie du chunking (en))[note 4]. Les pigeons les régurgitent lorsqu'ils sont trop gourmands. Plusieurs espèces de corvidés (en Europe de l'ouest la pie bavarde, la corneille noire et surtout le geai des chênes qui sélectionne des glands de 11 à 19 mm de large en moyenne)[13] perdent les graines les plus grosses en route et enfouissent les autres en creusant le plus souvent un trou à coups de bec sous une litière qu'elles recouvrent de débris ou de terre, pouvant ainsi enterrer plusieurs milliers de glands chaque année[14]. Une forte proportion de recrutement des plantules provient de ces glands mis en cache et qui ne sont pas récupérés (les trois quarts chez le geai)[15], et assure la régénération naturelle des chênes. Les glands peuvent être ainsi dispersés sur quelques centaines de mètres au maximum par des animaux terrestres, quelques kilomètres (parfois jusqu'à dix) par des oiseaux, des corvidés particulièrement[16] - [17].

Semis pour reboisement

Compte tenu de sa bonne résistance aux incendies, le chêne pubescent est avec le chêne vert une des principales espèces de chêne utilisées pour les reboisements artificiels.

Pour le semis de reboisement, mieux vaut cueillir les glands plutôt que les récolter au sol. Commencer la cueillette des glands de teinte brune quinze jours après que les premiers glands (généralement tarés) sont tombés au sol. Ne pas conserver les glands en sacs ou autre contenant en plastique. Préférer des sacs de jute ou des contenants en bois ajouré (cagettes). Les glands se conservent au frais et à l'humidité dans du sable pendant deux mois. Pour une conservation plus longue, on peut placer un sac perforé (pas de sac fermé hermétiquement) empli de glands mélangés à du sable au réfrigérateur entre 1 et 4 °C.

L'idéal est de planter dès la récolte dans un trou de 30 cm ameubli en tous sens. Pour la plantation en masse, on peut utiliser une canne à semer. Le gland est à semer entre 3 et 5 cm de profondeur. Pour protéger le semis des prédateurs (rats, sangliers), on peut placer par-dessus le gland un carré de grillage fin de 20 cm de côté à mailles de 1 cm. Celui-ci pourra être laissé en place et se dégradera avec le temps.

Consommation humaine des glands doux et non doux

| Gland cru 100 g | |

| Valeur nutritionnelle moyenne pour 100 g |

|

| Apport énergétique | |

|---|---|

| Joules | 1,619 kJ |

| (Calories) | (387 kcal) |

| Principaux composants | |

| Glucides | 40,75 g |

| – Amidon | ? g |

| – Sucres | ? g |

| Fibres alimentaires | ? g |

| Protéines | 6,15 g |

| Lipides | 23,85 g |

| – Saturés | 3,102 g |

| Eau | 27,9 g |

| Minéraux et oligo-éléments | |

| Calcium | 41 mg |

| Fer | 0,79 mg |

| Magnésium | 62 mg |

| Manganèse | 1,337 mg |

| Phosphore | 79 mg |

| Potassium | 539 mg |

| Sodium | 0 mg |

| Zinc | 0,51 mg |

| Vitamines | |

| Vitamine A | 0,002 mg |

| Vitamine B1 | 0,112 mg |

| Vitamine B2 | 0,118 mg |

| Vitamine B3 (ou PP) | 1,827 mg |

| Vitamine B5 | 0,715 mg |

| Vitamine B6 | 0,528 mg |

| Vitamine B9 | 0,087 mg |

| Vitamine B12 | 0 mg |

| Vitamine C | 0 mg |

| Acides aminés | |

| Acide aspartique | 635 mg |

| Acide glutamique | 986 mg |

| Alanine | 350 mg |

| Arginine | 473 mg |

| Cystine | 109 mg |

| Glycine | 285 mg |

| Histidine | 170 mg |

| Isoleucine | 285 mg |

| Leucine | 489 mg |

| Lysine | 384 mg |

| Méthionine | 103 mg |

| Phénylalanine | 269 mg |

| Proline | 246 mg |

| Sérine | 261 mg |

| Thréonine | 236 mg |

| Tryptophane | 74 mg |

| Tyrosine | 187 mg |

| Valine | 345 mg |

| Acides gras | |

| Source : lien entrée USDA | |

Les glands typiques contiennent jusqu'à 8-9 % de tannins (en poids sec), ce qui explique leur forte astringence. S'ils « tannent » la bouche et sont immangeables sans une cuisson soigneuse, ils auraient aussi, pour peu qu'on arrive à les consommer crus, des effets rapidement toxiques (constipation, lésions rénales et du foie, troubles neurologiques, perturbation de l'épithélium intestinal et de l'assimilation des aliments[18] - [19] (en grandes quantités, les tanins sont toxiques pour l'homme et les ruminants, notamment dans les glands du chêne rouvre et du chêne pédonculé s'ils sont consommés en quantité et sans préparation spécifique pour en ôter les tanins.

Certains chênes produisent naturellement des glands très peu taniques, à la saveur douce et directement consommables, mais ils sont rares.

Pour débarrasser les glands de leurs tanins, il existe plusieurs méthodes : on peut effectuer une lixiviation (extraction par un solvant, souvent improprement appelée lessivage) des tanins à froid ou à chaud[20], et/ou utiliser l'argile[21] - [22].

- la lixiviation à froid se fait par trempage de la farine de glands (glands sans "peau" broyés) dans un sac suspendu dans de l'eau courante ou dans une eau régulièrement changée, durant plusieurs jours (jusqu'à suppression de l'amertume) ; les tanins se dissolvent dans l'eau et sont dispersés à travers le linge.

La méthode utilisée par les Indiens Yosemite consiste dans un premier temps à enlever la coquille et la peau des glands qui sont ensuite broyés en farine. Sur un linge (par exemple un drap) étendu sur du sable, la farine est étalée en une mince couche puis de l'eau est versée sur la farine, jusqu'à ce que l'amertume et l'astringence de la farine ait disparu[23] ;

L'urine a également été utilisée pour lessiver les tanins[24] - [25], les glands après 4 à 5 mois étaient appelés des « Chinook olives » (en) ; - la lixiviation à chaud se fait en faisant bouillir le gland écorcé 10-15 minutes (éventuellement cassé en morceaux, et laissés à tremper quelques dizaines de minutes). L'opération est répétée avec changement de l'eau (eau remplacée qui est remplacée par une eau déjà chaude (pour que le tanin ne se fixe pas dans le gland sous l'effet du froid), jusqu'à ce que l'eau soit claire dans une eau changée (en recueillant les glands dans un linge s'ils ont été écrasés) jusqu'à ce qu'elle soit claire[26]. Certains placent

Traditionnellement, la farine de glands était faite avec un pilon et un mortier en pierre puis au moulin à café [27] - [28] - [29] - [30] - [31] avec meule plate ou conique, électrique ou manuel ; ou un mixeur[27]. Pour passer dans le moulin à café, les glands doivent être bien secs. Un moulin à café électrique avec un couteau, et non une meule, donnera une mouture non homogène[32] avec des gros morceaux et des petits morceaux ce qui est problématique pour la lixiviation. Les meules permettent une mouture homogène[33] et une farine très fine.

Les glands à faible teneur en tanins sont appelés des « glands doux ».

Isidore de Séville, au VIIe siècle de notre ère, dit de l'yeuse ou chêne vert que son nom latin, ilex, signifie « élu », « choisi » « parce que son fruit est le premier cueilli par l'homme pour sa nourriture »[34]

Les hommes il y a 12 000 à 15 000 ans mangeaient des glands[35] - [36] et avaient des caries dentaires.

On recense aujourd'hui une vingtaine d'espèces de chênes à glands doux[37] dont notamment :

- une variété de chêne vert : Quercus ilex ‘ballotta‘ et certaines variétés de chêne tauzin (Quercus pyrenaica), chêne liège (Quercus suber) et chêne pubescent (Quercus pubescens),

- Quercus virginiana dont les Indiens extraient une huile de cuisine.

- et aussi le chêne de Mongolie (Quercus mongolica au goût très doux), Quercus macrolepis (syn. Quercus aegilops), Quercus michauxii (en), Quercus trojana.

Les glands étaient parfois considérés meilleurs que le pain noir[38].

« Les glands, même ceux des chênes communs, peuvent offrir des ressources alimentaires quand la famine fait peser son fléau»[39].

Les glands des espèces suivantes ont été consommés :

Quercus cerris[40] (chêne chevelu), Quercus coccifera[40] (chêne kermes), Quercus frainetto[40], Quercus fruticosa (en) [40], Quercus ilex[40] (chêne vert, yeuse), Quercus infectoria[40], Quercus macrolepsis[40] (aegilops), Quercus petraea[40] (sessiliflora), Quercus pubescens[40] (chêne pubescent), Quercus pyrenaica[40] (toza, chêne angoumois), Quercus robur[40] (pedunculata, chêne rouvre), Quercus rotundifolia[40], Quercus suber[40] (chêne liège), Quercus trojana, Quercus rubra[40] (chêne rouge d'Amérique), Quercus alba[41], Quercus ellipsoidalis[41].

Les glands de certains chênes verts ont le goût de noisette[42].

Quelques entreprises vendent des produits à destination de l'alimentation humaine à base de glands (gâteaux, pâte à tartiner, pain, farine, restaurant, etc.)[43] - [44] - [45] - [46] - [47]. Le gland préparé et torréfié peut aussi produire un succédané de café[48].

Le chêne rouge d'Amérique[49] et chêne pédonculé sont très riches en tanins. Le chêne blanc et Quercus phellos contiennent moins de tanins[49].

Selon Hildegarde de Bingen, les fruits du chêne ne sont pas bon à manger pour l'homme[50], le chêne étant froid, dur et amer.

France

La farine de gland est l'ingrédient de base du racahout, poudre pour enfants commercialisée en France au début du XXe siècle ("Racahout des Arabes")[51] - [52]. Un brevet avait été déposé à Paris concernant le racahout[53] - [54].

En période de disette, on mangeait des glands non doux notamment en 1709[39] - [42] - [55].

Avant la domestication des céréales productives comme le blé, on consommait des glands, châtaignes et fruits des bois. La sédentarisation opposa forêt et civilisation. Autrefois, les personnes qui se nourrissaient des fruits de la forêt (châtaigne, glands) et non fruits du labeur par culture, étaient mal vues, jugées paresseuses. Ceux qui se nourrissaient de châtaignes en France, étaient aussi mal considérés que ceux qui se nourrissaient de glands au Maghreb[56]. Récolter c'était inciter au repli sur soi, à l'indépendance et à la rébellion[57] - [58] - [56], permettant à la population ainsi nourrie de se consacrer à autre chose[59]. Ainsi, les habitants des pays à châtaigne ne sont pas amis du travail, n'offrant que paresse[58] - [60] - [57] - [61] - [56], ignorance et misère[58]. La richesse naturelle entraine pauvreté et misère[62]. En Corse, dans plusieurs parties des montagnes, les habitants ne se nourrissaient que de farine de châtaigne et de laitages[62], une douzaine de châtaigniers et autant de chèvres suffisant à une famille corse pour ne pas mourir de faim[62]. Il était même conseillé aux humains de laisser les châtaignes aux cochons[63].

Portugal

Les habitants vivaient uniquement de glands plusieurs mois[39].

Espagne

On y mangeait les glands également, notamment des glands de chêne vert[39]. Ces glands étaient vendus au marché[42]. Les Espagnols mangeaient des bellotas[64].

Afrique du Nord

Maures et Arabes se nourrissaient de glands de variété balotte pendant une partie de l'année[39].

Les glands du chêne-liège (Q. suber L.) sont traditionnellement commercialisés et consommés au Maroc et en Algérie[65].

Europe

« Séchés, décortiqués, puis finement moulus, ils fournissaient un pain très pâteux qui fut consommé en Europe jusqu'au XVIIIe lors des périodes de disette[66].»

En Europe, les glands ont été utilisés comme substitut du café jusqu’au milieu du XXe siècle[19].

Amérique

Les Indiens d'Amérique (notamment en Californie) vivaient essentiellement d'un régime à base de glands de chêne (Quercus alba L, Quercus agrifolia Née, Quercus chrysolepis Liebm. et Quercus undulata Torr.) et de poissons[67].

Les Indiens d'Amérique préféraient les glands de chêne non doux aux glands de chêne doux car ils se conservent mieux. Néanmoins les glands non doux nécessitent un lessivage / une lixiviation des tanins avant consommation[23]. Les glands peuvent ainsi se conserver jusqu'à 12 ans grâce aux tanins[23].

Le Wiiwish (en) est une bouillie de gland qui constituait un aliment de base des Indiens de Californie[68].

Le shawii est la bouillie de gland qui était mangée quotidiennement par les Indiens Kumeyaay[69] - [70]

Les Indiens de tribus kumeyaay[71], Pomo, Kahuia[72], Ohlone[73], et Yosemite[23] (Ahwahnechee) se nourrissaient de glands de chêne.

Les indiens Yosemite préfèrent les glands de chêne noir de Californie ou chêne de Kellogg pour leurs propriétés (couleur, goût, capacité de conservation, etc.)[23]. Les indiens Pomo et les indiens Hupa utilisaient les glands de chêne rouge d'Amérique[49](Quercus rubra), ces glands étant très riches en tanin.

En l'absence de lixiviation /lessivage, les indiens Pomo de Californie et les paysans de Sardaigne (Italie) ont mis au point la même recette : ils ajoutent de l’argile à la farine de glands dans une proportion de 10 à 15 %[74] - [22].

Cuire les glands mélangés à l'argile réduit la toxicité des glands jusqu'à 77 %[22].

Sardaigne et Corse

À Baunei, en Sardaigne, le pain de gland (confectionné avec de l'argile et des cendres) constituait une nourriture essentielle en 1834[75].

Les Corses consommaient des glands doux autrefois[76].

Rome (Italie actuelle)

Les glands étaient comestibles et Pline l'Ancien enseignait comment faire du pain, il indique que c'est une source de richesse même en temps de paix[77] - [39].

Proche-Orient

Galien écrit que les glands ont sauvé la population de son pays natal (Asie mineure) pendant les périodes de famine[39].

On vendait des glands sur les marchés[39].

La variété ballota du Q. ilex = Quercus rotundifolia, serait la seule de l'espèce à avoir de gros glands doux toujours très consommés comme des châtaignes notamment en Turquie.

Une recette turque se nomme Racahout et consiste en un mélange de glands, sucre et aromates[39]. Le racahout aurait été utilisé pour donner de l'embonpoint aux sultanes[39].

Au Liban, On mange des glands quand les récoltes sont mauvaises[39].

Écosse et Norvège

On mange les glands des chênes communs sous forme de pain[39].

Allemagne

En période de disette au Mecklembourg les gens mangeaient des glands[39].

Gland et maladie de Lyme

Un lien inattendu a été mis en évidence par une étude nord-américaine[78] récente (1996) entre la densité de chênes et le risque de maladie de Lyme ;

- Cette étude - fondée sur 13 ans de données prélevées au cœur de la zone d'endémie nord-américaine et de la zone de croissance de la maladie de Lyme - a montré qu'il existait (dans cette zone et au-delà des variations annuelles ou saisonnières) un faible lien avec la présence de cervidés (Odocoileus virginianus), un lien assez bref avec le climat (chaleur, pluviométrie) et un lien bien plus fort avec la densité de souris, de tamias et - ce qui était plus inattendu - de chêne (Quercus spp.) ;

- En Amérique du Nord, la souris à pattes blanches jouerait, devant le Tamia, le rôle le plus important pour la croissance et diffusion ou le maintien de cette zoonose.

- Or les bonnes glandaies favorisent les Tamias et souris, dont les populations augmentent alors, au profit des larves de tiques qu'elles nourrissent plus facilement, en étant plus nombreuses, ceci d'autant que la chasse et le piégeage, ou des empoisonnements par pesticides, collisions avec les véhicules, etc. ont fait diminuer le nombre et la densité de leurs prédateurs (loups, renards, lynx, cougars, rapaces, etc.).

Décomposition

Une partie des glands subit une décomposition et participe à la formation de l'humus. D'autres sont appréciés par quelques espèces de champignons qui s'y développent plus ou moins spécifiquement à l'instar de Ciboria batschiana et dans une moindre mesure de Lanzia echinophila[79]. En tant qu'agent pathogène de la pourriture noire du gland, Ciboria batschiana peut provoquer la perte quasi totale des semences de glands d'une station[80].

Culture populaire

Dans L'Âge de glace et ses suites, l'écureuil Scrat est obsédé par les glands, qu'il tente, par tous les moyens, de cacher dans un endroit sûr, au prix de nombreuses péripéties, ce qui donne lieu à de longues suites de gags récurrents.

Dans Mon voisin Totoro, les Totoros récoltent des glands. La journée, pendant que le grand Totoro dort, les deux plus petits ramassent des glands et les stockent dans des pots qui se trouvent sous les racines d'un grand camphrier.

Dans Draculi & Gandolfi de Guillaume Sanjorge, l'intrigue se déroule autour d'un gland sacré, une relique, un objet magique, un artefact que possède la magicienne Madeloun (interprété par Magali Semetys). Ce gland est transmis à l'ouvrier Gamoche (interprété par Remi Barrero) puis récupéré par le chevalier Artufeli (interprété par Laurent Artufel) qui va s'en servir pour s'attirer les faveurs de la reine (interprété par Karine Lima) épouse du roi Gandolfi . Plus tard, le gland va être utilisé par son possesseur pour envoyer ses adversaires en enfer (à la fin de la saison 2).

Dans L'Homme qui plantait des arbres de Jean Giono, Elzéard Bouffier plante 100 glands par jour.

Dans Histoire de ma vie, Fadhma Aît Mansour Amrouche raconte comment, en Kabylie au début du XXème siècle, elle avait “gaulé les glands”, “des glands sucrés” que l'on mettait à sécher.

Notes et références

Notes

- Les animaux développent des adaptations biochimiques de détoxification dans la cavité orale (protéines salivaires riches en proline qui se lie aux tanins), dans le ainsi que dans les organes postabsorption tels que le foie qui contient une batterie d'enzymes détoxifiantes[5].

- D'autres facteurs y contribuent : conditions climatiques (sécheresse, froid), chutes de débris (branches), excavations, piétinement et retournement de sol par les mammifères, maladies…

- Notamment des acides gras et des esters volatils issus de la dégradation enzymatique des lipides cellulaires du gland (leur oxydation conduit à des composés de faible poids moléculaire)[10].

- Deux grandes catégories de stratégies de stockage de nourriture sont observées : l'amassage centralisé (« larder hoarding ») qui vise à entreposer l'ensemble des graines collectées dans un unique grenier central qui peut être le terrier. L'amassage dispersé ou amassage par thésaurisation (« scatter hoarding ») qui vise à répartir ces réserves dans de petites caches largement dispersées. Ces deux stratégies sont l'expression de compromis évolutifs entre différents traits biologiques : coûts énergétiques de collecte et de manipulation, positionnement des caches pour minimiser les risques de pillage par des compétiteurs (le taux de chapardage pouvant s'élever de 2 à 30 % par jour)[11] - [12].

Références

- « la récolte de semences de chêne - proQuercus - fiche technique n°2 »,

- « glands ramassés lors de vos balades », sur lahulotte.fr (consulté le )

- Encyclopædia Universalis, « Définition de balanophage - Encyclopædia Universalis », sur www.universalis.fr (consulté le )

- http://www.setif.info/article5122.html

- (en) Takuya Shimada, « Acorns as a resource for forest-dwelling mammals », dans Satoshi D. Ohdachi, The Wild Mammals of Japan, Shoukadoh Book Sellers, , p. 198-200

- M. Arahou & P. Graf, « Les ravageurs des glands de chênes », dans A. El Hassani, P. Graf, M. Hamdaoui et al, Ravageurs et maladies des forêts au Maroc : guide pratique pour la protection phytosanitaire des forêts, Rabat, DPCTRF, , p. 104-112

- (en) M. J. Crawley, C. R. Long, « Alternate bearing, predator satiation and seedling recruitment in Quercus Robur L. », Journal of Ecology, vol. 83, no 4, , p. 683-696 (DOI 10.2307/2261636).

- (en) Peter Thomas, Trees. Their Natural History, Cambridge University Press, , p. 298.

- (en) Jan den Ouden , Patrick A. Jansen, Ruben Smit, « Jays, Mice and Oaks: Predation and Dispersal of Quercus robur and Q. petraea in North-western Europe », dans J. E. Lambert, P. E. Hulme, S. B. Vander Wall, Seed Fate: Predation, Dispersal, and Seedling Establishment, Centre for Agriculture and Bioscience International, , p. 223

- (en) M. Tsuruta 1, T. Kawada, T. Fukuwatari, T. Fushiki, « The orosensory recognition of long-chain fatty acids in rats », Physiol Behav, vol. 66, no 2, , p. 285-288 (DOI 10.1016/s0031-9384(98)00299-6).

- (en) Yongjun Zhang, Fei Yu, Xianfeng Yi, Weiwei Zhou, Rui Liu, Marcel Holyoak, Lin Cao, Mingming Zhang, Jiani Chen, Zhibin Zhang, Chuan Yan, « Evolutionary and ecological patterns of scatter- and larder-hoarding behaviours in rodents », Ecology Letters, vol. 25, no 5, , p. 1202-1214 (DOI 10.1111/ele.13992).

- (en) Joanna M. Dally, Nicola S. Clayton, Nathan J. Emery, « The behaviour and evolution of cache protection and pilferage », Animal Behaviour, vol. 72, no 1, , p. 13-23 (DOI 10.1016/j.anbehav.2005.08.020).

- (en) M.T. Tanton, « Acorn destruction potential of small mammals and birds in British woodlands », Quarterly Journal of Forestry, vol. 59, no 4, , p. 230-234.

- (en) Paul S. Johnson, Stephen R. Shifley, Robert Rogers, The ecology and sylviculture of oaks, Centre for Agriculture and Bioscience International, , p. 81-93

- (en) William Bryant Logan, Oak: The Frame of Civilization, W. W. Norton, , p. 275.

- Laurent Tillon, Être un chêne. Sous l'écorce de Quercus, Actes Sud Nature, , p. 23

- Quentin Evrard, Barbara Haurez, Jean-Louis Doucet, « Le rôle des rongeurs dans la dispersion des diaspores en milieu forestier (synthèse bibliographique) », Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement, vol. 21, no 1, (DOI 10.25518/1780-4507.13448).

- Pierre Lieutaghi, La plante compagne : pratique et imaginaire de la flore sauvage en Europe occidentale, Conservatoire et jardin botaniques de la ville de Genève, , p. 27.

- (en) « Tannin content in acorns (Quercus spp.) from Poland (PDF Download Available) », sur ResearchGate (consulté le )

- (en) Pascal Baudar, The New Wildcrafted Cuisine : Exploring the Exotic Gastronomy of Local Terroir, Chelsea Green Publishing, , 432 p. (ISBN 978-1-60358-606-1, lire en ligne)

- Timothy Johns et Martin Duquette, « Traditional detoxification of acorn bread with clay », Ecology of Food and Nutrition, vol. 25, no 3, , p. 221–228 (ISSN 0367-0244, DOI 10.1080/03670244.1991.9991170, lire en ligne, consulté le )

- T. Johns et M. Duquette, « Detoxification and mineral supplementation as functions of geophagy », The American Journal of Clinical Nutrition, vol. 53, no 2, , p. 448–456 (ISSN 0002-9165, PMID 1989412, lire en ligne, consulté le ) :

« The Pomo Indians in California and natives of Sardinia used similar methods to make acorn bread (2, 2 1). The Pomo mixed clay with the ground meal of bitter acorns (principally Quercus lobata) in a ratio of 1 : 10-1 :20 by volume. Water was added to make a dough, and small loaves were baked gently in an earth oven for 12 h. Breads were made without clay from nonbitter acorns or from meal from which tannic acid was removed through a leaching process.(...) Recipes used by the Pomo called for clay: acorn ratios of 1: 10-1:20 by volume (“- 1 :5- 1:10 by weight). (...) Cooking acorns with clay reduces the toxicity of acorns caused by protein precipitation by as much as 77% . »

- (en) Bev Ortiz, It Will Live Forever : Traditional Yosemite Indian Acorn Preparation, Heyday, , 148 p. (ISBN 978-0-930588-45-8, lire en ligne), p. 39

- (en) Heather Arndt Anderson, Portland : A Food Biography, Rowman & Littlefield, , 326 p. (ISBN 978-1-4422-2739-2, lire en ligne), p. 50

- (en) Stephenie Ambrose Tubbs et Clay Jenkinson, The Lewis and Clark Companion : An Encyclopedic Guide to the Voyage of Discovery, Henry Holt and Company, , 368 p. (ISBN 978-1-62779-669-9, lire en ligne)

- François Couplan, Le guide de la survie douce en pleine nature, Larousse, , p. 125.

- (en) Leda Meredith, The Forager's Feast : How to Identify, Gather, and Prepare Wild Edibles (Countryman Know How), The Countryman Press, , 352 p. (ISBN 978-1-58157-592-7, lire en ligne)

- (en) Dorothy June Anderson, A Museum Folklife Program in a Multi-cultural Urban Community : A Study at the California Academy of Sciences, San Francisco, University of California, Berkeley, (lire en ligne)

- (en) Lauren Roy, The Modern Pioneer : An Almanac of Natural Living, Balboa Press, , 98 p. (ISBN 978-1-5043-6926-8, lire en ligne)

- (en) Kent Lightfoot et Otis Parrish, California Indians and Their Environment : An Introduction, University of California Press, , 512 p. (ISBN 978-0-520-94228-8, lire en ligne)

- (en) Hank Shaw, Hunt, Gather, Cook : Finding the Forgotten Feast, Rodale, , 324 p. (ISBN 978-1-60529-320-2, lire en ligne)

- « Les différents types de moulin à café... », Blog MaxiCoffee, (lire en ligne, consulté le )

- « Utiliser un moulin à expresso électrique »

- Isidorus Hispaniensis, Étymologiæ, lib. XVII, éd. J. André, Paris, 1981.

- « Looks Like The Paleo Diet Wasn't Always So Hot For Ancient Teeth »

- (en) Louise T. Humphrey, Isabelle De Groote, Jacob Morales et Nick Barton, « Earliest evidence for caries and exploitation of starchy plant foods in Pleistocene hunter-gatherers from Morocco », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 111, no 3, , p. 954–959 (ISSN 0027-8424 et 1091-6490, PMID 24395774, DOI 10.1073/pnas.1318176111, lire en ligne, consulté le )

- Douces chênaies à glands comestibles…

- Adolphe Fosset, Encyclopédie domestique, recueil de procédés et de recettes, concernant les arts et métiers, l'économie rurale et domestique ... ou, Traité complet d'agriculture, de l'art vétérinaire, de l'art du bouvier, de la chasse et de la pêche ... la vraie médecine sans médecin ... l'art de la cuisine ... les secrets des arts et métiers ... extraits des ouvrages spéciaux ..., Salmon, (lire en ligne), p. 408

- Félix-Archimède Pouchet, Traité élémentaire de botanique appliquée, Baillière, (lire en ligne)

« page 377, 380, 381,384,385 »

- François Couplan, Le régal végétal : plantes sauvages comestibles, Paris, Editions Ellebore, , 527 p. (ISBN 978-2-86985-184-9, lire en ligne)

- Huron H. Smith, « Ethnobotany of the Menomini Indians », BULLETIN OF THE PUBLIC MUSEUM OF THE CITY OF MILWAUKEE Vol. 4, No. 1, pp. 1-174, plates 1-36, (www.mpm.edu/sites/default/files/downloads/ethnobotany/menominee/publication.pdf)

- Georges-Louis Leclerc Comte de Buffon, Manuel du naturaliste : ouvrage utile aux voyageurs ..., de l'Imprimerie Royale, (lire en ligne), p. 180 et 181

- NewTritionInk, « NewTella; Eichel Brotaufstrich - NewTritionInk », sur www.newtritionink.de (consulté le )

- « Sue's Acorn Flour - About Us », sur www.buyacornflour.com (consulté le )

- « Pair find enough backers of crackers to fund a business based on tree seeds »

- « Acorns beginning to reenter human diets | Business Sustainability Collaborative », sur bsc.poole.ncsu.edu (consulté le )

- « The Most Exclusive Restaurant in America », sur The New Yorker (consulté le )

- « Café de glands » (consulté le )

- (en) Lotsee Patterson et Mary Ellen Snodgrass, Indian Terms of the Americas, Libraries Unlimited, , 275 p. (ISBN 978-1-56308-133-0, lire en ligne)

- Saint Hildegard, Le Livre des subtilités des créatures divines : physique, Editions Jérôme Millon, , 241 p. (ISBN 978-2-905614-31-5, lire en ligne), p. 47

- « Moutarde blanche et Racahout des Arabes »

- « Racahout - Gastronomiac », sur Gastronomiac (consulté le )

- De Langrenier, Racahout des Arabes, seul aliment étranger approuvé par deux rapports de l'Académie royale de Médecine et par les professeurs de la faculté de Paris, autorisé par deux brevets du Gouvernement, accordés à M. De Langrenier, seul propriétaire au dépôt général du sirop et de la pâte de nafé d'Arabie bonbons pectoraux,..., Ducessois, (lire en ligne)

- Racahout des Arabes seul aliment étranger, Ducessois, (lire en ligne)

- Albert Babeau, La Vie rurale dans l'ancienne France, BnF collection ebooks, (ISBN 978-2-346-00092-0, lire en ligne)

- Jean Morizot, Les Kabyles : propos d'un témoin, CHEAM, (ISBN 978-2-903182-12-0, lire en ligne)

- Antoine Thomas, Alfred Jeanroy et Paul Dognon, Annales du Midi : revue archéologique, historique, et philologique de la France méridionale, E. Privat, (lire en ligne)

- Encyclopédie méthodique, ou, par ordre de matières, (lire en ligne)

- Ariane Bruneton-Governatori, Le pain de bois : ethnohistoire de la châtaigne et du châtaignier, Lacour, (lire en ligne)

- Jean-Robert Pitte, Terres de Castanide : Hommes et paysages du Châtaignier de l'Antiquité à nos jours, Fayard, , 480 p. (ISBN 978-2-213-64672-5, lire en ligne)

- Journal d'agriculture pratique, Librairie agricole de la maison rustique, (lire en ligne)

- Journal d'agriculture pratique, de jardinage et d'économie domestique, Bureau de la Maison rustique, (lire en ligne)

- Annales, A. Colin, 1946* (lire en ligne)

- Giacomo Girolamo Casanova de Seingalt, Memoires, ecrits par lui-meme, F. A. Brockhaus, (lire en ligne), p. 491

- Broussaud-le-Strat F., Chênes à glands doux, - Juillet 2002.

- Mythologie des arbres, Paris, 1993, p. 94.

- "Les glands de chêne" - Marc Bonfils

- (en) Charlie Musser et San Marcos Historical Society, San Marcos, Arcadia Publishing, (ISBN 978-1-4396-4504-8, lire en ligne), p. 11

- « The Painted Rocks Website - Kumeyaay Recipe », sur www.sdrp.org (consulté le )

- (en) A Teacher's Guide to Historical and Contemporary Kumeyaay Culture., SCERP and IRSC publications (ISBN 978-0-925613-51-6, lire en ligne)

- skycamproductions, « Kumeyaay Indians of Baja California (full version) », (consulté le )

- Wood Ridge, « Life of Kahuia Indians of Southern California in earlier times, 1961 », (consulté le )

- (en) Barbara A. Gray-Kanatiiosh, Ohlone, ABDO Publishing Company, , 32 p. (ISBN 978-1-61784-889-6, lire en ligne)

- jade allegre, « LES SILICATES D’ALUMINE (ARGILES) EN THERAPEUTIQUE »

- Voyages en Corse, à l'Ile d'Elbe, et en Sardaigne par M. Valery, Hauman, (lire en ligne)

- Cyprien Robert, « Le Monde gréco-slave : Troisième partie — Les Albanais », Revue des Deux Mondes, 4e série, t. 31, .

- « Pline l'Ancien : Histoire naturelle : livre XVI (traduction française) », sur remacle.org (consulté le )

- (en) Ostfeld RS, Canham CD, Oggenfuss K, Winchcombe RJ, Keesing F, 2006, Climate, Deer, Rodents, and Acorns as Determinants of Variation in Lyme-Disease Risk. PLoS Biol 4(6): e145. doi:10.1371/journal.pbio.0040145 (Article complet consultable en ligne).

- (it) Gianfranco Medardi, Atlante fotografico degli Ascomiceti d'Italia, Trento, Associazione micologica Bresadola, , 345 p.

- C. Delatour, « Recherche d'une méthode de lutte curative contre le Ciboria batschiana (Zopf) Buchwald chez les glands », European Journal of Forest Pathology, vol. 8, no 4, , p. 193–200 (DOI 10.1111/j.1439-0329.1978.tb00627.x)

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :