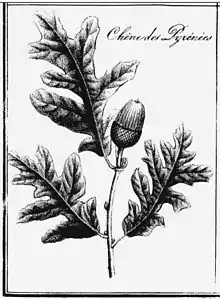

Chêne tauzin

Quercus pyrenaica

| Règne | Plantae |

|---|---|

| Sous-règne | Tracheobionta |

| Division | Magnoliophyta |

| Classe | Magnoliopsida |

| Sous-classe | Hamamelidae |

| Ordre | Fagales |

| Famille | Fagaceae |

| Genre | Quercus |

Répartition géographique

Le Chêne des Pyrénées ou chêne tauzin (Quercus pyrenaica), chêne angoumois[2], appelé simplement angoumois[2] ou tauzin (Gascogne), ou encore chêne brosse (Anjou), ou chêne noir (Landes de Gascogne), est une espèce d'arbre monoïque à feuillage caduc de la famille des fagacées.

Il se reconnaît à ses feuilles très découpées, au débourrement tardif, et abondamment duveteuses sur les deux faces.

Description

Le chêne tauzin est un arbre de 5 à 20 mètres de haut de forme irrégulière se ramifiant dès la base mais finissant par perdre ses branches les plus basses. Son écorce est lisse de couleur vert grisé puis gris sombre d'où son surnom de chêne noir.

Son feuillage est caduc mais résiste sur l'arbre pendant l'hiver (marcescence). Sa feuillaison est tardive (mai). Ses feuilles alternes mesurant jusqu'à 20 cm sont pennatilobées et présentent 4 à 8 lobes profondément échancrés. Elles sont pubescentes avec une forte tomentosité blanche notamment en face inférieure. Le pétiole poilu est court (8 à 10 mm).

Sa floraison s'étend de mai à juin. Ses fleurs sont unisexuées, les mâles regroupées en chatons pendants, les femelles solitaires ou par groupe de 3 ou 4 à la base des rameaux de l'année.

Les glands à pédoncule court mesurent environ 3 cm de long et sont assez nombreux.

Sa longévité peut atteindre 500 ans. Il s'hybride facilement avec d'autres chênes.

Habitat et Distribution

Habitat

Le tauzin est une espèce pionnière ou postpionnière héliophile, calcifuge, oligotrophe, xérophile, thermophile (mais résistante au froid) et sensible à l'oïdium. Poussant généralement dans des bois clairs où il forme des buissons ; il est souvent mêlé au chêne pédonculé, chêne sessile, bouleau verruqueux et cormier avec les strates suivantes :

- Strate arbustive : houx, néflier, bourdaine, ajonc d'Europe, genêt à balais, noisetier, fragon, ronces

- Strate herbacée : avoine de thore, asphodèle blanc, sabline des montagnes, laîche des sables, callune, fougère aigle

Distribution

Ce chêne est présent dans la Péninsule Ibérique (jusqu'à 1 400 m d'altitude en Espagne), dans la majeure-partie de la France-métropolitaine (jusqu'à 500 m d'altitude), en Italie du Nord et dans le Rif au nord du Maroc (à une altitude proche de 1 200 mètres).

En France métropolitaine, il est essentiellement présent sur un grand tiers sud-ouest du territoire continental (en particulier sur le littoral du golfe de Gascogne) : Nouvelle-Aquitaine, partie-occidentale de l'Occitanie (Massif des Corbières compris, Roussillon exclu), Pays de la Loire, Haute-Bretagne, Centre-Val de Loire... Outre cette grande région, il est présent sur la majeure partie du territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur, en Vallée du Rhône, en Forêt de Tronçais et Forêt des Colettes, dans la Manche (département), en Île-de-France, en Champagne, en Côte-d'Or, dans le Sud de l'Alsace, en Meurthe-et-Moselle, en Artois[3]...

Valeur utilitaire et culture

Services écosystémiques

- Il améliore l’humus et joue le rôle de pare-feu.

- Il accueille un cortège important d'insectes et invertébrés, prédateurs naturels d’espèces comme le chermès,

- Il dégage des substances chimiques perturbant les ennemis des pins, ce qui lui permet de diminuer certaines attaques parasitaires.

- il constitue l’habitat potentiel de la huppe fasciée, consommatrice de chenille processionnaire du pin, et du pic mar, insectivore efficace des troncs et des branches.

- Ses peuplements clairs sont favorables aux reptiles.

- Quand il est sénescent puis mort, son bois mort abrite (au fur et à mesure de son cycle de décomposition) de nombreux invertébrés (saproxylophages), dont beaucoup sont aujourd'hui menacés.

- Ses glands doux très appréciés par la faune étaient autrefois consommés aussi par les hommes.

- Son bois irrégulier n'est pas d'assez bonne qualité pour être utilisé dans la construction mais constitue un bon combustible.

Culture

Ses racines traçantes émettent souvent rejets et drageons, raison pour laquelle on exploite souvent cette espèce en taillis en prélevant du bois de chauffe tous les 15 à 20 ans en veillant à protéger les rejets de l'abroutissement. Dans les bons taillis, à l'âge de 20 ans, un rejet de chêne tauzin atteint 4 m de hauteur et 20 cm de diamètre à 1,30 m[4]. Du point de vue édaphique, ses effets sont remarquables, et sa capacité de fertiliser le sol est supérieure à celle de Quercus robur et de Fagus sylvatica[5].

Histoire

Au XIXe siècle, le botaniste Jean Thore qui parcourait les Landes, rapportait la superstition locale selon laquelle toute coupe d’un Tauzin provoquait la malédiction sur le bûcheron ou sur la maison qui l’utilisait en charpente.

Notes et références

- IPNI. International Plant Names Index. Published on the Internet http://www.ipni.org, The Royal Botanic Gardens, Kew, Harvard University Herbaria & Libraries and Australian National Botanic Gardens., consulté le 13 juillet 2020

- CNRTL, « Angoumois », (consulté le )

- Répartition du chêne-tauzin en France-métropolitaine

- TAILLIS ET BOIS DE FEU, CAS DU CHÊNE TAUZIN par Marisa MESON

- Garcia Villaraco, 1979.

Références taxonomiques

- (fr) Référence Tela Botanica (France métro) : Quercus pyrenaica Willd., 1805

- (en) Référence IPNI : Quercus pyrenaica

- (en) Référence GRIN : espèce Quercus pyrenaica Willd.