Phosphore

Le phosphore est l'élément chimique de numéro atomique 15, de symbole P. C'est un membre du groupe des pnictogènes.

| Phosphore | |||||||||||

Échantillon de phosphore rouge. | |||||||||||

| |||||||||||

| Position dans le tableau périodique | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symbole | P | ||||||||||

| Nom | Phosphore | ||||||||||

| Numéro atomique | 15 | ||||||||||

| Groupe | 15 | ||||||||||

| Période | 3e période | ||||||||||

| Bloc | Bloc p | ||||||||||

| Famille d'éléments | Non-métal | ||||||||||

| Configuration électronique | [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||

| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 5 | ||||||||||

| Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||

| Masse atomique | 30,973 761 998 ± 5 × 10−9 u[1] | ||||||||||

| Rayon atomique (calc) | 100 pm (98 pm) | ||||||||||

| Rayon de covalence | 107 ± 3 pm[2] | ||||||||||

| Rayon de van der Waals | 180 pm | ||||||||||

| État d’oxydation | ±3, 5, 4 | ||||||||||

| Électronégativité (Pauling) | 2,19 | ||||||||||

| Oxyde | acide faible | ||||||||||

| Énergies d’ionisation[3] | |||||||||||

| 1re : 10,486 69 eV | 2e : 19,769 5 eV | ||||||||||

| 3e : 30,202 7 eV | 4e : 51,443 9 eV | ||||||||||

| 5e : 65,025 1 eV | 6e : 220,421 eV | ||||||||||

| 7e : 263,57 eV | 8e : 309,60 eV | ||||||||||

| 9e : 372,13 eV | 10e : 424,4 eV | ||||||||||

| 11e : 479,46 eV | 12e : 560,8 eV | ||||||||||

| 13e : 611,74 eV | 14e : 2 816,91 eV | ||||||||||

| 15e : 3 069,842 eV | |||||||||||

| Isotopes les plus stables | |||||||||||

| Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||

| État ordinaire | solide | ||||||||||

| Allotrope à l'état standard | Phosphore noir (orthorhombique) | ||||||||||

| Autres allotropes | Phosphore rouge (amorphe), phosphore blanc P4 (cubique centré), phosphore violet (monoclinique) | ||||||||||

| Masse volumique | 1,82 g·cm-3 (blanc), 2,16 g·cm-3 (rouge), |

||||||||||

| Système cristallin | Cubique centré | ||||||||||

| Couleur | blanchâtre/rouge/noir | ||||||||||

| Point de fusion | 44,15 °C (blanc)[1], 590 °C (rouge)[4] |

||||||||||

| Point d’ébullition | 280,5 °C (blanc)[1] | ||||||||||

| Énergie de fusion | 0,657 kJ·mol-1 | ||||||||||

| Énergie de vaporisation | 12,4 kJ·mol-1 (1 atm, 280,5 °C); 14,2 kJ·mol-1 (1 atm, 25 °C)[1] |

||||||||||

| Volume molaire | 17,02×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||

| Pression de vapeur | 20,8 Pa à 20,85 °C | ||||||||||

| Chaleur massique | 769 J·kg-1·K-1 | ||||||||||

| Conductivité électrique | 1,0×10-9 S·m-1 | ||||||||||

| Conductivité thermique | 0,235 W·m-1·K-1 | ||||||||||

| Solubilité | sol. dans l'ammoniac[5] | ||||||||||

| Divers | |||||||||||

| No CAS | (jaune) (rouge) |

||||||||||

| No CE | 231-768-7 | ||||||||||

| Précautions | |||||||||||

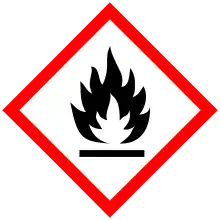

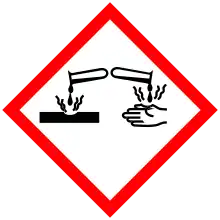

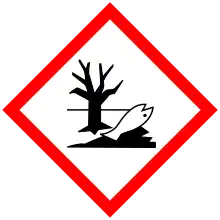

| SGH[6] | |||||||||||

Phosphore blanc[7] :     Danger Phosphore rouge[8] :  Danger |

|||||||||||

| SIMDUT[9] - [10] | |||||||||||

Phosphore blanc :   B4, D1A, E, Phosphore rouge :  B4, |

|||||||||||

| Transport | |||||||||||

| Phosphore blanc[7] : Phosphore rouge[8] :

|

|||||||||||

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||

Le corps simple phosphore se présente sous plusieurs formes de couleurs différentes : blanc-jaune, rouge et violet-noir. Très pur, le phosphore « blanc » est transparent ; plus généralement il est blanc ambré, légèrement malléable avec une faible odeur d'ail. Les formes rouge et noire peuvent se présenter en poudre ou cristallisées.

Le nom dérive du mot grec φώσφορος (phosphoros), qui signifie « porteur de lumière » et évoque la planète Vénus, l'étoile du berger. Cette origine a été attribuée au fait que le phosphore blanc émet de la lumière visible dans l'obscurité quand il est exposé à l'air, par chimiluminescence.

En raison du fait qu'il est indispensable à la vie et d'une consommation mondiale qui pourrait dépasser les ressources disponibles avant une centaine d'années, l'ONU et divers scientifiques le classent comme matière première minérale critique, qu'il faudrait apprendre à économiser et mieux recycler.

Histoire

Lors de la découverte du phosphore, seulement 13 autres éléments chimiques étaient déjà connus (tableau ci-dessous), contre 118 aujourd'hui (cf. Liste des éléments chimiques). Comme les autres éléments, il ne fut reconnu comme tel que grâce aux travaux de Lavoisier, quelques années plus tard[11].

| Élément | C | S | Cu | Au | Ag | Fe | Sn | Sb | Hg | Pb | As | Zn | Bi |

| Année | ? | ? | -5000 | -3000 | -3000 | -2500 | -2100 | -1600 | -1500 | -1000 | 1250 | 1500 | 1500 |

Ses différents découvreurs lui donnèrent beaucoup de noms différents : Phosphorus fulgurans ou Lumen conflans (Kunckel), Noctiluca aërea (Boyle), Lumiere condensée ou encore Phosphorus igneus puis Phosphorus pyropus par Leibnitz. Tous ses noms sont en rapport avec la forte lumière que celui-ci produit lors de sa combustion à l’air libre.

Une triple découverte

La découverte de cet élément est attribuée à l'alchimiste allemand Hennig Brandt en 1669 à partir de l'urine. Le procédé resta longtemps secret, mais malgré tout, le chimiste allemand Jean Kunckel, puis le physicien anglais Robert Boyle réussirent peu de temps après à trouver leur propre voie de synthèse.

Au cours de ses recherches de la pierre philosophale, c'est-à-dire l'art de convertir les métaux vils ou imparfaits en or et en argent, Brandt s'était imaginé qu'en ajoutant de l'extrait d'urine aux métaux dont il voulait opérer la transmutation, il réussirait plus sûrement dans son entreprise. Mais au lieu d'obtenir ce qu'il cherchait avec tant d'ardeur, il obtint un corps nouveau, blanc, lumineux par lui-même et brûlant avec une énergie sans exemple : le phosphore.

Surpris de l'apparition de ce corps, il en envoya un échantillon à Kunckel, chimiste allemand, qui s'empressa de le montrer à son ami Kraft de Dresde (de). Celui-ci le trouva si merveilleux qu'il se rendit immédiatement à Hambourg dans l'intention d'acheter le secret de sa préparation. Il l'obtint moyennant deux cents rischedales[13] (ancienne monnaie d'Europe du Nord) et son silence. Mais Kunckel désirait lui aussi vivement le connaître, et voyant que Kraft, malgré leur amitié, ne le lui confierait pas, il se résolut à le découvrir par la voie de l'expérience. Il y parvint en 1674, après beaucoup de tentatives infructueuses et devint ainsi le deuxième découvreur du phosphore, et se vantait dans le 44e chapitre de son Laboratoire chimique de savoir en synthétiser un plus pur que son ami[13].

La troisième personne à découvrir une méthode pour l'isoler est le chevalier Boyle. En 1679, il avait pu voir un morceau de phosphore apporté par Kunckel pour le montrer au roi et à la reine d'Angleterre et réussir à savoir que le phosphore était une substance tirée du corps humain[13]. Ses essais portèrent leurs fruits en 1680.

En 1692 à Paris, Homberg donne dans un Mémoire à l’Académie royale des sciences[14] la recette de préparation du phosphore brûlant de Kunckel : faire évaporer sur un petit feu de l’urine jusqu’à ce qu’il reste une matière noire. Mettez à putréfier celle-ci dans une cave, puis rajoutez du sable (ou de l’argile) et de l’eau et distillez. Après avoir produit du flegme, du sel volatile et d’huile noire, « enfin la matière du phosphore viendra en forme de nuées blanches qui s’attacheront aux parois du récipient comme une petite pellicule jaune » (Hombert[14]).

Dans son Cours de chymie qui connut un immense succès, Nicolas Lémery donna la recette de la préparation du phosphore, non pas dans les premières éditions (1675, 1677, 1679, 1681, 1683) mais à partir des rééditions de 1687[15].

Découverte publique

Hellot dans les Mémoires de l'Académie pour l'année 1737[13] fait une description publique détaillée d'une méthode de synthèse du phosphore à partir de l'urine. Il explique le comment un étranger divulgua pour la première fois tout le mystère du procédé qui jusqu'ici était jalousement gardé par ses premiers inventeurs. Celui-ci l'exécuta en présence de quatre commissaires nommés par l'Académie des Sciences, Duhamel, Dufay, Geoffroy et, lui-même.

La recette était enfin devenue publique.

Dans la même année, Rouelle la répéta dans ses Cours de Chimie. Tout le monde y a accès depuis ce temps[13]. Cette préparation consiste à faire évaporer à siccité l'urine putréfiée, et à chauffer ensuite fortement le résidu dans une cornue de grès dont le col, par une allonge, plongeait dans l'eau. Il était ensuite moulé en cylindres et stocké dans de l'eau préalablement bouillie et à l'abri de la lumière[16].

Même si Margrall ajouta quelques années après un sel de plomb (nitrate de plomb[16]) à l'urine épaissie par évaporation, c'est ainsi que, pendant longtemps, le phosphore fut préparé. Le phosphore resta encore longtemps une curiosité, et un des objets les plus précieux que l'on pouvait voir. On ne le trouvait que dans les laboratoires des principaux chimistes, et les cabinets de quelques gens riches, amateurs de nouveautés.

Démocratisation

En 1769, le Suédois Johan Gottlieb Gahn découvrit que le phosphore était présent dans la poudre d'os calcinée puis décomposée par l'acide sulfurique. Peu de temps après, il publia, avec Scheele, un procédé qui lui permit de s'en procurer des quantités assez considérables à partir d'os de bœufs ou de moutons[17].

Ce nouveau protocole[17] consiste à faire brûler les os jusqu’à ce qu’ils soient friables, puis mélangés avec du carbonate de calcium (CaCO3) et d’autres sels. On ajoute ensuite l’acide sulfurique. Puis après réaction et lavages, on le sèche avec du charbon, avant de faire chauffer le tout dans une cornue remplie d’eau.

On note que combiné à l'hydrogène, il produit un gaz inflammable. Cela peut expliquer les feux-follets causés par la décomposition de matières riches en phosphore dans les marais[16]. On comprend aussi que c'est sa présence qui fait luire dans le noir certaines matières organiques telles que la laitance et les œufs de poissons, la chair de certains mollusques (huîtres), certains squelettes frais de poissons, la substance cérébrale ou le foie de certains animaux. On lui attribue aussi (à tort parfois) la phosphorescence de certains organismes marins et « des eaux mêmes de la mer, dans quelques cas au moins »[16].

Troisième mode de synthèse

.jpg.webp)

La méthode de synthèse actuelle a été mise au point en 1867 par les chimistes E. Aubertin et M. Boblique[18]. Elle permet d’extraire le phosphore de roches phosphorées. Cela permet de se procurer du phosphore en plus grande quantité et à un meilleur prix.

Le protocole consiste à chauffer les roches entre 1400-1500 °C avec du sable et du coke. Il se forme alors le phosphore blanc P4 selon la réaction : 2 Ca3(PO4)2 + 6 SiO2 + 10 C → 6 CaSiO3 + 10 CO + P4

En pratique, le minerai est ordinairement une phosphorite, de formule générale 3 Ca3(PO4)2, Ca(OH,F,Cl)2 :

- avec le minerai le plus courant, l'hydroxyapatite (la même phosphorite que dans les os et les dents), la réaction est :

- 3 Ca3(PO4)2, Ca(OH)2 + 10 SiO2 + 25 C → 10 CaSiO3 + 25 CO + H2 + 1,5 P4 ;

- si le minerai contient de la fluorapatite, elle réagit selon :

- 3 Ca3(PO4)2, CaF2 + 9 SiO2 + 24 C → 9 CaSiO3 + CaF2 + 24 CO + 1,5 P4.

Le procédé initial a été amélioré par J.B. Readman en 1888[19] en ajoutant l’utilisation d’un four électrique. Malgré un rendement de près de 90 %, la formation d’une tonne de phosphore blanc par cette méthode requiert tout de même 15 MWh environ.

Travaux importants

Grands noms

Le phosphore étant devenu plus commun, les chimistes purent plus facilement en étudier les propriétés.

Les travaux les plus remarquables qui aient été faits sur ce corps sont dus à :

- Pelletier, qui l'a combiné avec le soufre et beaucoup de métaux[20] ;

- Lavoisier, qui nous a fait connaître ses combinaisons avec l'oxygène[20] ;

- M. Dulong et à M. Davy, qui ont étudié ses divers acides[20] ;

- M. Berzelius, qui a étudié non seulement ceux-ci, mais encore leurs combinaisons avec les bases[20].

Première utilisation : l'allumette

Les premières allumettes (fósforo en espagnol[21]) utilisaient du phosphore blanc dans leur composition, la toxicité du phosphore les rendait d'ailleurs assez dangereuses : leur usage entraîna des empoisonnements accidentels.

De plus, l'inhalation des vapeurs de phosphore entraînait, chez les ouvriers des fabriques d'allumettes, une nécrose des os de la mâchoire, connue sous le nom de nécrose phosphorée.

Lorsque le « phosphore rouge » fut découvert, son inflammabilité et sa toxicité plus faibles poussèrent à son adoption comme une alternative moins dangereuse pour la fabrication des allumettes.

Propriétés

Les phosphores blancs et rouges ont une structure quadratique.

Il existe un « phosphore noir » allotrope, ayant une structure similaire à celle du graphite : les atomes sont arrangés en couches hexagonales, et il est conducteur électrique.

Le phosphore blanc est constitué de molécules tétraédriques P4. C'est un corps toxique qui s'oxyde lentement à l'air à température ambiante. On le conserve toujours sous l'eau. Le phosphore blanc se transforme en phosphore rouge sous l'influence de la lumière.

Le phosphore rouge est constitué de molécules de longueur indéterminée, mais très grande. On peut lui donner à titre d'exemple la formule P2 000. Il n'est ni toxique ni facilement inflammable. Le phosphore rouge se transforme en phosphore blanc (gazeux) sous l'influence de la chaleur, soit 280 °C.

Production

Gisements

Les phosphates sont des minéraux assez fréquents en quantité faible et dispersée, dont la concentration a généralement une origine animale (guano d'oiseaux ou de chauve-souris accumulés durant des milliers ou millions d'années sur des sites dortoirs ou de reproduction).

Le phosphore provient de roche phosphatée transformée chimiquement. Entre 120 et 170 millions de tonnes de roches sont extraites chaque année depuis les trente dernières années, correspondant à 20 à 30 millions de tonnes de phosphore purifié par an[22].

Les roches phosphatées exploitables se concentrent cependant en peu d'endroits : Maroc (plus du tiers des réserves mondiales), Chine (un peu plus du quart des réserves mondiales), Afrique du Sud, États-Unis. De plus ces réserves pourraient être épuisées avant un siècle[23]. Les ressources prouvées sont de 71 milliards de tonnes en 2012 selon l'USGS[24] et la production annuelle est d'environ 191 millions de tonnes extraites en 2011[24].

Une future pénurie

Les gisements géologiques accessibles de vingt-six éléments du tableau de Mendeleïev sont en voie de raréfaction, comme le cuivre, l'or, le zinc, le platine, l'uranium, le phosphore… or le phosphore est crucial pour l'agriculture et plus largement pour la vie sur terre[25] - [26].

« Il suffit de penser que cet élément forme la structure même de l'ADN, qu'il pilote la respiration - ainsi que la photosynthèse chez les plantes - ou encore le métabolisme cellulaire. C'est pourquoi chaque être humain en réclame à peu près deux grammes par jour. […] Au vu de la consommation actuelle couplée à l'épuisement des gisements de qualité à travers le monde, les chercheurs de l'Institute for sustainable futures (Australie) annoncent un pic de production du phosphore au milieu des années 2030, et estiment les réserves à 340 ans. Cette prévision, quoique controversée, suscite néanmoins une vive angoisse : pourra-t-on extraire assez de phosphore pour nourrir les 9 milliards d'habitants prévus en 2050 ? De plus, avertit Jean-Claude Fardeau, de l'Institut national de la recherche agronomique, il n'y a aucun substitut possible au phosphore, véritable facteur limitant du vivant. Indispensable à l'homme et surtout à l'agriculture, ignorer ce problème [celui d'une future pénurie en phosphore] pourrait mettre en péril la sécurité alimentaire mondiale conclut Andrea Ulrich, de l'Institute for Environment Decisions (École polytechnique fédérale de Zurich). Car, si les ressources s'épuisent, il est bien certain que la demande en phosphore ne disparaîtra jamais[25]… »

En 2009, la Chine produisait 35 % du phosphore mondial, les États-Unis 17 %, et le Maroc (et dans une moindre mesure le Sahara Occidental) 15 %. Les États-Unis ont mis fin à leurs exportations, cependant que la Chine les a fortement réduites[27].

La plupart des engrais à base de phosphore sont dérivés du phosphate naturel extrait en Chine, aux États-Unis, au Maroc et au Sahara occidental. C’est une ressource non-renouvelable : aux taux d’extraction actuels, on estime que la Chine et les États-Unis disposent chacun d’un approvisionnement d’environ 30 ans dans leurs réserves récupérables connues de phosphate naturel. La plupart des pays sont des importateurs nets de minerai.

Une source alternative potentielle de phosphore est le recyclage des déchets en contenant. Ces déchets sont principalement des urines, os, déchets alimentaires, eaux usées et excréments. Les lieux densément habités et les zones d'élevage en produisent beaucoup. Ils sont également proches de zones agricoles qui recherchent du phosphore comme engrais. Vers 2015, dans le monde 72% environ des zones cultivées sont riches en fumier.

Vers 2015, 68% des régions cultivées peuplées sont situées dans des pays tributaires des importations de phosphore (ex : Inde, Brésil et une grande partie de l’Europe). Des chercheurs estiment que ces pays pourraient devenir autarciques en phosphore, améliorer leur sécurité alimentaire, et avoir un développement plus soutenable en recyclant le phosphore présent dans leurs propres déchets[28].

Récupération de phosphore dans les eaux usées et les effluents d'élevage

Une tonne de fumier contient de 2 à 3 kg de phosphore (et également 4 à 5 kg d'azote et 5 à 6 kg de potassium)[29]. Dans ces conditions, des associations (telles que Zero Waste France) refusent de voir les biodéchets (qui pourraient en outre fournir du biogaz dans le cadre de la méthanisation) finir en décharge ou dans des incinérateurs[30].

Des solutions de compostage des déchets humains ou utilisation des excreta (en y intégrant l'urine) permettraient de produire des fertilisants contenant du phosphore plus facilement accessible aux plantes. Dans le digestat de méthanisation issus d'effluents d'élevage, le phosphore peut être présent à raison de 9 à 20 g/kg de matière sèche, et être aussi disponible pour les plantes que le triple superphosphate[31].

En France, la station d'épuration de Nîmes a testé en 2016 un procédé de récupération du phosphore (déphosphatation) dit « Extraphore »[32] - [33] avec des tests qui en 2016 ont confirmé un possible développement à échelle industrielle[34]. D’autres travaux sont menés à Irstea pour développer des procédés biologiques d’acidification des boues d'épuration (mais aussi des effluents d'élevage) permettant le relargage du phosphore accumulé par les bactéries déphosphatantes. La voie biologique adoptée par les chercheurs permet de diminuer les coûts du phosphore recyclé par rapport aux méthodes chimiques, rendant ce produit aussi compétitif que les engrais chimiques importés[35]. Le déploiement du procédé à l'échelle semi-industriel est en cours en 2018.

Aliments à forte teneur en phosphore

- Lentille : verte 160 mg/100 g, blonde 120 mg/100 g, corail 110 mg/100 g

- Sodas (ceux riches en acide phosphorique ont environ 20 mg/100 ml)

- Bacon 190 mg/100 g, cervelle d'agneau 337 mg/100 g, foie de génisse 485 mg/100 g

- Fromages : à pâte molle et croûte lavée 396 mg/100 g, à pâte dure 458 mg/100 g parmesan, emmental, comté, gruyère, gouda, Edam, morbier, cantal

- Poudre de lait entier

- Sardine, saumon, morue, carpe, seiche

- Datte

- Noix de cajou, noix du Brésil, pignon, pistache

- Noix de coco

- Germe de soja, contient environ 700 mg de phosphore dans 100 g

- Son de blé, avoine, millet

Selon une idée reçue, le poisson serait bon pour la mémoire car il contiendrait beaucoup de phosphore. Cette idée reçue est fausse[36].

Dans l'organisme humain, le phosphore est présent dans les cellules où il sert de support à l'énergie (adénosine triphosphate).

La phosphorémie est le taux de phosphore sous forme phosphate inorganique présent dans le plasma. Un excès de phosphore alimentaire déclenche une hyperphosphatémie appelée aussi l'hyperphosphorémie temporaire qui inhibe la synthèse de vitamine D.

Utilisation

Phosphore

- Allumettes et pyrotechnie : le phosphore sous sa forme rouge est l'élément igniteur des allumettes et d'un grand nombre de dispositifs pyrotechniques.

- Alliage : involontaire dans l'acier, car étant présent dans les minerais de fer, il provoque un effondrement des caractéristiques mécaniques, en particulier de la résilience à basse température, et parfois un alliage volontaire est réalisé avec le bronze, où il permet une usinabilité améliorée. Par contre les pièces en bronze phosphoreux soudées ou brasées donnent une très mauvaise tenue mécanique.

Phosphate

De loin, les utilisations les plus répandues du phosphore sont :

- engrais minéraux : élément essentiel entrant dans la composition des engrais minéraux (NPK), sous forme monohydrogénophosphate CaHPO4 ou dihydrogénophosphate Ca(H2PO4)2. Cette utilisation du phosphore représenterait à elle seule 80 % de l'utilisation totale[22] ;

- pâte dentifrice : agent polisseur sous forme de dihydrogénophosphate et comme apporteur de fluor Na2PO3F ;

- additif stabilisant (E339, E340) : des phosphates de sodium ou de potassium, substances « tampons » ont un effet stabilisateur dans des compositions alimentaires ;

- par les êtres vivants : le phosphore entre dans la composition de l’ATP et de l’ADP, de certains lipides tels que les lécithines, et est un constituant des molécules d'ADN.

Acide phosphorique : H3PO4

L'acide phosphorique a de nombreuses applications :

- détartrant : la solution d'acide phosphorique est un des détartrant pour les appareils sanitaires et ménagers, tels les cafetières électriques ;

- additif alimentaire (E338) : agent acidifiant dans les boissons gazeuses ;

- nutriment : dans le traitement des eaux, le phosphore est ajouté à un réacteur biologique pour assurer la survie et la croissance des bactéries ;

- protection contre la corrosion des aciers par trempage des pièces dans cet acide (opération dite de phosphatation). Il en résulte une pellicule noire, fine, stable et poreuse qui est une excellente base dans l'accrochage des peintures anti-rouille.

Usages militaires

Les bombes, obus et grenades incendiaires au phosphore ont été largement utilisées pendant et depuis la Seconde Guerre mondiale, par exemple lors du bombardement de Dresde.

Le protocole III de la Convention sur certaines armes classiques (CCAC), entré en vigueur en 1983, interdit les armes incendiaires contre des civils, et même contre des bases militaires situées « à l’intérieur d’une concentration de civils ».

Le phosphore blanc peut aussi servir à créer des écrans de fumée permettant de couvrir ses troupes sur un théâtre d'opérations.

|

_-_NH_57483.jpg.webp) | |

Explosion d'un obus au phosphore (Première Guerre mondiale). |

Dosage

Un protocole de dosage a été validé en France par l'AFNOR[37].

Les ions phosphate réagissent avec une solution acide contenant des ions molybdate et antimoine pour former un complexe antimonyl-phosphomolybdate. Ce complexe est ensuite réduit par l'acide ascorbique pour former un complexe de bleu de molybdène de couleur vive. L'absorbance est alors mesurée pour déterminer la concentration.

Écologie

Cycle du phosphore

Le phosphore tend à être lessivé vers les mers sous l'action du lessivage par les pluies, du haut du bassin versant vers la mer. L'érosion éolienne peut transporter des quantités significatives de phosphore vers des zones très éloignées (dont du Sahara jusqu'en Amazonie, via des aérosols visibles de satellite).

Autrefois, c'étaient surtout les migrations d'oiseaux marins ou piscivores (via leurs fientes enrichies en phosphore) et plus encore les migrations de saumons qui constituaient le mécanisme principal de « retour à la terre » du phosphore. Après leur phase de croissance en mer et leur remontée, en mourant par dizaines de millions dans les rivières des hauts de bassin versant après y avoir pondu, les saumons remontaient et libéraient des quantités importantes de phosphore recyclées dans les écosystèmes situés en amont des bassins versants, via leurs squelettes et cadavres particulièrement riches en phosphore, et via les urines et excréments des animaux qui chassaient ou pêchaient les saumons lors de leur remontée (ours en particulier). Aujourd'hui les saumons ont fortement régressé ou ont disparu sur une grande partie de leur ancienne aire de répartition, et l'agriculture intensive se fournit en phosphates de guano ou de synthèse, importés.

Eutrophisation

Le phosphore, abondamment gaspillé par l'agriculture intensive et certaines unités de traitement des eaux usées, et fortement présent dans les lessives notamment dans les années 1980, est avec le nitrate un des grands responsables de l'eutrophisation.

En France, depuis les années 1970 l'amélioration des pratiques culturales a permis de réduire significativement les apports en engrais minéraux phosphatés par unité de surface, et les bandes enherbées (localement obligatoires le long de cours d'eau) pourraient encore contribuer à le réduire dans l'environnement[38]. Malgré cela, la teneur en phosphore des sols agricoles augmente globalement, bien que de manière inégale selon les régions : augmentation en Bretagne, Pays de la Loire, Champagne-Ardenne et Aquitaine, et diminution au nord, au centre et à l'ouest. En Bretagne, par exemple, cette hausse est causée par l'emploi des effluents issus de l'élevage intensif pour la fertilisation des sols[39].

Le mécanisme eutrophisant du phosphore est complexe, variant selon les environnements et différent de celui des nitrates avec lesquels il interfère aussi. Selon une étude faite dans de vrais lacs et dans des « lacs expérimentaux », la charge du milieu en phosphore n'est un bon prédicteur de l'eutrophisation que si l'on introduit un facteur de correction tenant bien compte du renouvellement de l'eau, alors que la correction selon le sédiment a un rôle mineur[40].

Toxicologie, écotoxicologie

Le phosphore est un oligoélément indispensable — sous forme de sels — pour de nombreux organismes vivants, et sous forme de phosphate notamment pour les plantes. Sous formes solubles et solubilisées notamment, le phosphore a servi de médicament (extrait de l'urine humaine jusqu'en 1774). Mais quand il est pur, et sous certaines de ses formes, c'est un puisant toxique et corrosif de l'organisme. On le sait depuis longtemps.

Il a néanmoins été utilisé dans des expériences de « physique amusante » ou de magie en causant des blessures parfois sérieuses chez les expérimentateurs.

Puis certains médecins lui ont attribué des vertus médicales merveilleuses, notamment administré sous forme de « Pilules lumineuses » contenant une poudre de phosphore finement divisée associée à d'autres ingrédients, dont Kunckel semble avoir eu l'idée ; il était réputé prolonger la vieillesse, revigorer l'organisme, « rallumer, pour ainsi dire le flambeau de la vie ». On l'a prétendu fébrifuge, anti-rhumatismal, anti-goutteux, anti-chlorolique, et semble-t-il parfois efficace contre des « fièvres intermittentes », certaines « fièvres graves », « malignes », « fièvres asthéniques », « fièvre pétéchiale » ou « bilieuses », etc., mais sa toxicité a rapidement été manifeste chez l'Homme (1/8e de grain suffit parfois à déterminer des « accidents funestes » (Observation de M. Loebelstein-Loebel, d'Iéna. On se demanda ensuite si ces effets médicaux sont vraiment dus au phosphore, où à ses sels, ou aux synergies avec d'autres ingrédients ; ainsi en 1798, la société de médecine de Paris questionne « les propriétés médicamenteuses du phosphore, des acides phosphoriques et phosphoreux » (question restée sans réponse). […] « Du système nerveux dont il exalte d'abord la sensibilité, il parait répandre son action sur les principaux systèmes de l'économie, accélérer ainsi la circulation, augmenter la chaleur, accroître au plus haut degré l'irritabilité musculaire, d'après les expériences de Fr. Pilger (Ann. clin, de Montp., XXXVII, 360) ; enfin agir souvent aussi sur les exhalants cutanés, la sécrétion urinaire, dont le produit devient quelquefois phosphorescent, peut exhaler l'odeur du soufre ou de la violette, enfin et surtout, exciter puissamment l'appareil génital. Ce dernier phénomène, qui peut aller jusqu'au priapisme, est le plus constant et le plus remarquable de ses effets physiologiques : A. Leroy et M. le docteur Bouttatz l'ont eux-mêmes éprouvé ; M. Boudet (Il l’avait observé chez un vieillard ; B. Pelletier l'avait vu chez les canards, dont le mâle n'a cessé qu'à la mort de couvrir ses femelles) nous assure que le contact prolongé de la peau avec le phosphore suffit pour le faire naître : aussi a-t-on cru pouvoir rapporter à la présence du phosphore dans les poissons la vertu aphrodisiaque qu'on leur attribue »[16].

F.V. Mérat et A.J. de Lens, dans leur Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique (vol. 3[16] rappellent qu'après que le phosphore ait été découvert dans l'urine, puis utilisé comme médicament, sa toxicité a été largement observée chez l'Homme et confirmée expérimentalement chez l'animal par M. Lœbelstein-Lœbel sur des chiens, M. Bouttatz sur des chats, des cochons d'Inde, des poules et des pigeons, des jeunes coqs et des grenouilles, enfin MM. Orfila, Brera, Mugetti, Worbe et Bogros sur des chiens, prouvent, la plupart, que le phosphore agit à la manière des poisons corrosifs ; que les accidents une fois développés ne peuvent que difficilement être entravés par les secours de l'art. (…) Dissous ou divisé dans l'huile, et aussi à l'état de fusion dans l'eau chaude (M. Worbe), la combustion, qui en est rapide produit, semble-t-il, de l'acide phosphorique ; l'inflammation est alors des plus vives, les douleurs atroces, les vomissements opiniâtres, et la mort arrive au milieu des mouvements convulsifs les plus horribles. Injectée dans les veines ou dans la plèvre, cette même huile phosphorée donne lieu, dans l'espace de quelques minutes, à des flots de vapeurs blanches chargées d'acide phosphatique, qui à chaque expiration s'échappent de la gueule de l'animal (Magendie, Além. pour servira Phi* t. de la transpiration pulmonaire ; Bibl. méd., XXXII, 19) : la mort dans ce cas a lieu par asphyxie et résulte de l'inflammation subite des poumons[16].

Son usage s'est ensuite fortement réduit, mais il a été utilisé dans les armes chimiques et munitions incendiaires, et son isotope radioactif a été utilisé comme « radiotraceur », dans des éléments solides (métal ou alliage par exemple[41]) ou chez des espèces vivantes (pour le suivi de la pollinisation par exemple, via des pollens marqués au soufre ou au phosphore radioactif[42], pour le suivi de microbes ou virus dans l'organisme[43]) ou encore pour le suivi de mouches afin d'étudier leur rôle épidémiologique (1957)[44]. On a aussi tenté de l'utiliser comme médicament dans les années 1950, aux débuts de la médecine nucléaire, par exemple contre la leucose chronique (1955)[45] ou pour traiter des tissus calcifiés (1958)[46] ou pour détecter des néoplasmes intraoculaires[47], comprendre ou traiter des cancers[48], ou pour l'étude de certaines maladies (ex. : maladie de Vaquez (1967)[49] ou de cancers (1946)[50]).

Mutagénicité : un autre problème environnemental est posé par la radioactivité de certains isotopes du phosphore.

- Les terrils ou crassiers de phosphogypse découlant de la production industrielle d'engrais contiennent des éléments radioactifs, et que les engrais phosphatés sont aussi une source de cadmium toxique qui s'accumule dans les champs ou pollue l'environnement.

- L'isotope radioactif stable du phosphate est sous certaines formes (phosphates) très bioassimilable (il est notamment incorporé dans l'adénosine triphosphate[51]) ; il est mutagène[52].

Le phosphore en excès a aussi des effets écotoxiques en tant qu'eutrophisant.

Notes et références

- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)

- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions, , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)

- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, TF-CRC, , 87e éd. (ISBN 0849304873), p. 10-202

- (en) R. Thomas Sanderson, « Phosphorus (P) », sur britannica.com.

- (en) T.A. Czuppon et al., Kirk-Othmer encyclopedia of chemical technology 4th ed. : Ammonia, vol. 2, John Wiley & Sons.

- Numéro index dans le tableau 3.1 de l'annexe VI du règlement CE N° 1272/2008 (16 décembre 2008)

- Entrée « Phosphorus, white » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 30 juin 2018 (JavaScript nécessaire)

- Fiche Sigma-Aldrich du composé Phosphorus, red ≥99.99% trace metals basis, consultée le 22 août 2018.

- « Phosphore jaune » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009

- « Phosphore rouge » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009

- (en) F. Krafft, « Phosphorus : From Elemental Light to Chemical Element », Angewandte Chemie International Edition, vol. 8, no 9, , p. 660-671 (DOI 10.1002/anie.196906601, lire en ligne)

- Stephane Pereck, « Les Elements chimiques, date de découverte », sur elementschimiques.fr, 2012-2013 (consulté le ).

- Jean Hellot, « Le phosphore de Hükel et analyse de l'Urine », Histoire de l'académie royale des Sciences avec les Mémoires de Mathématique & de Physique, , p. 342-378 (lire en ligne)

- M. Homberg, « Manière de faire la phosphore brûlant de Kunkel », Mémoires de mathématique et de physique: tiré des registres de l'Académie Royale des Sciences, (lire en ligne).

- Cours 1697.

- F. V. Mérat et A. J. de Lens, Dictionnaire universel de matière médicale et de thérapeutique, vol. 3, Société Belge de Librairie (Bruselas), 1837 (Lien via Google Livres ou Livre retapé)

- M.F.-E. Guerin, Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle et des phénomènes de la nature, vol. 7, Imprimerie de Cosson, , 640 p. (lire en ligne), p. 405-406.

- Dehérain, Pierre-Paul., Cours de chimie agricole : Professé à l'école d'agriculture de Grignon., BnF-P, (ISBN 978-2-346-05142-7 et 2-346-05142-X, OCLC 1041020319), §138

- (en) J.B. Readman, « An account of the manufacture of phosphorus », The journal of the Society of the chemical industry, vol. 9, no 2, , p. 163-211 (lire en ligne).

- Louis Jacques Thénard (Barón.), Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique, suivi d'un essai sur la philosophie chimique et d'un précis sur l'analyse, Louis Hauman et Compagnie, 1836. Livre numérique Google

- « Reverso », sur dictionnaire.reverso.net (consulté le ).

- Commission européenne : utilisation du phosphore

- Vaccari D, http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f/fiche-article-phosphore-une-crise-imminente-23913.php Phosphore : une crise imminente], Pour la Science, janvier 2010, p. 36-41

- USGS, Phosphate Rock (consulté le 13 mai 2012).

- Sciences et Vie, no 1136, mai 2012, Alerte à la pénurie, p. 62

- Phosphore : une crise imminente Pour la Science.fr, janvier 2010, p. 36-41. David Vaccari directeur du Département d'ingénierie civile, environnementale et océanographique de l'Institut de technologie Stevens (New Jersey, États-Unis)

- (en) Richard Heinberg, The end of growth : adapting to our new economic reality, Gabriola Island, BC, Canada, New Society Publishers, coll. « Books to build a new society », , 288 p. (ISBN 978-1-55092-483-1, OCLC 742512623), p. 133-136.

- [Animal poo could propel nations towards food independence Manure, food waste and similar sources could be recycled to curb reliance on imported phosphate rock used for agriculture], Nature, Biogeochemistry 25 mars 2019 | Earth’s Future

- Le guide Clause (guide pratique complet de jardinage), 36e éd., p. 607.

- Biodéchets, sur cniid.org

- J Michaud, Q Laurent, L Jordan-Meille, X Salducci, C Morel, T Nesme et B Plat, « Meth@+.com - Modéliser le développement d’un système innovant de méthanisation collective et à hautes performances environnementales à l’échelle d’un micro-territoire », Innovations Agronomiques, no 71, , p. 275-293.

- « Extraphore : une méthode novatrice de recyclage du phosphore dans le traitement des eaux usées », Saur, 20 octobre 2016

- « Extraphore optimise la déphosphatation », Environnement magazine, 10 août 2016

- Le groupe Saur a testé sur la station d’épuration de Nîmes son procédé Extraphore pour récupérer dans les boues d'épuration le phosphore, 25 octobre 2016.

- « Les boues d’épuration : une nouvelle mine de phosphore », sur Irstea, (consulté le )

- Idée reçue fausse : manger du poisson ne participe pas forcément au développement de la mémoire.

- AFNOR, 1990, Dosage des orthophosphates, des phosphates et du phosphore total. In: AFNOR (Éd.), Eaux Méthodes d'essais, Paris, p. 87–97.

- Duchemin, M. et Majdoub, R. (2004), Les bandes végétales filtrantes : de la parcelle au bassin versant, Vecteur Environnement, 37(2), 36-50.

- Commissariat général au développement durable, Le phosphore dans les sols, nécessité agronomique, préoccupation environnementale, juin 2009

- Schindler, D.W., Fee, E.J. et Ruszczynski, T. (1978), Phosphorus input and its consequences for phytoplankton standing crop and production in the Experimental Lakes Area and in similar lakes, Journal of the Fisheries Board of Canada, 35(2), 190-196 (résumé)

- Schuehmacher, J.J. et Guiraldenq, P. (1983), Étude comparée de l'autodiffusion du fer et du phosphore dans l'alliage amorphe Fe40 Ni40 P14 B6 à l'aide de radiotraceurs (59Fe-32P), Acta Metallurgica, 31(12), 2043-2049.

- Charrier A. (1971), Étude de le pollinisation des caféiers cultive sur la côte-Est malgache par marquage du pollen au phosphore et au soufre radioactifs. In L'énergie nucléaire et ses applications biologiques à Madagascar : colloque mai 1971…, no 12, p. 229, École nationale supérieure agronomique.

- Colimon, R. et Mazeron, M.C. (1984), Méthodes de diagnostic direct appliquées à la mise en évidence du cytomégalovirus dans le sang, Revue Française de Transfusion et Immuno-hématologie, 27(3), 323-329

- Chura-Bura, B. L. (1957), Emploi des isotopes radioactifs dans l'étude du rôle épidémiologique des mouches, Journal of Hygiene, Epidemiology, Microbiology, and Immunology, 249.

- Degand, C. E. (1955), Étude de l'action du phosphore radio-actif sur 75 cas de leucoses chroniques (thèse de doctorat)

- Dallemagne, M.J. et Fabry, C. (1958), Étude critique de l'emploi des isotopes radioactifs dans le problème des tissus calcifiés, Orca, 169.

- Thomas CI, Stroraasli JP et Friedell HL (1965), Radioactive phosphorus in the detection of intraocular neoplasms: A report of 150 cases, American Journal of Roentgenology, 95(4), 935-941.

- Rivier, J. (1957), Valeur clinique de la rétention phosphorée chez les cancéreux, Oncology, 10(1), 29-53.

- Koulischer, L., Frühling, J. et Henry, J. (1967), Observations cytogénétiques dans la maladie de Vaquez, European Journal of Cancer (1965), 3(3), 193-201.

- Forssberg, A. (1946), A study of the distribution of radioactive phosphorus in three cases of cancer, Acta Radiologica [Old Series], 27(1), 88-92.

- Poulaert, G. et Chantrenne, H. (1952), Introduction de phosphore radio-actif dans l'acide adénosinetriphosphorique, Archives of Physiology and Biochemistry, 60(4), 550-551.

- De Loose R. (1963), L'action mutagène du Phosphore radio-actif (32P) chez Dactylis glomerata Lemba RvP, Revue de l'agriculture, 947.

Voir aussi

Bibliographie

- Castillon P. (2005), Le phosphore : sources, flux et rôles pour la production végétale et l'eutrophisation, Productions animales Paris-INRA , 18(3), 153.

- Dupas, Rémi (2015), Identification et modélisation des processus à l'origine des transferts de phosphore dissous dans un bassin versant agricole, thèse de doctorat, université européenne de Bretagne, 407 p.

- Gangbazo, G., Cluis, D. et Buon, E. (2002), Transport des sédiments en suspension et du phosphore dans un bassin versant agricole (Suspended sediments and phosphorus transport in an agricultural watershed), Vecteur environnement, 35(1), 44.

- La Jeunesse I. (2001), Étude intégrée dynamique du phosphore dans le système bassin versant-lagune de Thau, thèse de doctorat, université d'Orléans.

- Ribeyreix-Claret C. (2001), Agriculture et environnement en Gascogne gersoise : érosion du sol et pollution diffusé par le phosphore : le cas du bassin versant d'Aurade (Gers), thèse de doctorat, université de Toulouse 2 (résumé).

- Turpin, N., Vernier, F. et Joncour, F. (1997), Transferts de nutriments des sols vers les eaux - Influence des pratiques agricoles-Synthèse bibliographique, Ingénieries-EAT, (11), p-3.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la santé :

- DrugBank

- (en) Medical Subject Headings

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) « Technical data for Phosphorus » (consulté le ), avec en sous-pages les données connues pour chaque isotope.

- Table périodique - Phosphore Impact sur l'environnement.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||

| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||

| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||

| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||

| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||

| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |

| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |

| 8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||

| * | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | |||||||||||