Gallium

Le gallium est l'élément chimique de numéro atomique 31, de symbole Ga. Il appartient au groupe 13 du tableau périodique ainsi qu'à la famille des métaux pauvres.

| Gallium | |||||||||||

.jpg.webp) Gallium à l'état solide. | |||||||||||

| |||||||||||

| Position dans le tableau périodique | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Symbole | Ga | ||||||||||

| Nom | Gallium | ||||||||||

| Numéro atomique | 31 | ||||||||||

| Groupe | 13 | ||||||||||

| Période | 4e période | ||||||||||

| Bloc | Bloc p | ||||||||||

| Famille d'éléments | Métal pauvre | ||||||||||

| Configuration électronique | [Ar] 4s2 3d10 4p1 | ||||||||||

| Électrons par niveau d’énergie | 2, 8, 18, 3 | ||||||||||

| Propriétés atomiques de l'élément | |||||||||||

| Masse atomique | 69,723 ± 0,001 u[1] | ||||||||||

| Rayon atomique (calc) | 130 pm (136 pm) | ||||||||||

| Rayon de covalence | 122 ± 3 pm[2] | ||||||||||

| Rayon de van der Waals | 187 pm | ||||||||||

| État d’oxydation | 3 | ||||||||||

| Électronégativité (Pauling) | 1,81 | ||||||||||

| Oxyde | Amphotère | ||||||||||

| Énergies d’ionisation[1] | |||||||||||

| 1re : 5,999 301 eV | 2e : 20,515 15 eV | ||||||||||

| 3e : 30,725 8 eV | 4e : 63,241 eV | ||||||||||

| 5e : 86,01 eV | 6e : 112,7 eV | ||||||||||

| 7e : 140,9 eV | 8e : 169,9 eV | ||||||||||

| 9e : 210,8 eV | 10e : 244,0 eV | ||||||||||

| 11e : 280,7 eV | 12e : 319,2 eV | ||||||||||

| 13e : 357,2 eV | 14e : 471,2 eV | ||||||||||

| 15e : 508,8 eV | 16e : 548,3 eV | ||||||||||

| Isotopes les plus stables | |||||||||||

| Propriétés physiques du corps simple | |||||||||||

| État ordinaire | solide | ||||||||||

| Masse volumique | 5,904 g·cm-3 (solide, 29,6 °C), 6,095 g·cm-3 (liquide, 29,6 °C)[1] |

||||||||||

| Système cristallin | Orthorhombique | ||||||||||

| Dureté (Mohs) | 1,5 | ||||||||||

| Couleur | Blanc argenté | ||||||||||

| Point de fusion | 29,764 6 °C[3] | ||||||||||

| Point d’ébullition | 2 204 °C[1] | ||||||||||

| Énergie de fusion | 5,59 kJ·mol-1 | ||||||||||

| Énergie de vaporisation | 254 kJ·mol-1 (1 atm, 2 204 °C)[1] | ||||||||||

| Volume molaire | 11,80×10-6 m3·mol-1 | ||||||||||

| Pression de vapeur | 9,31×10-6 Pa à 29,76 °C | ||||||||||

| Vitesse du son | 2 740 m·s-1 à 20 °C | ||||||||||

| Chaleur massique | 370 J·kg-1·K-1 | ||||||||||

| Conductivité électrique | 6,78×106 S·m-1 | ||||||||||

| Conductivité thermique | 40,6 W·m-1·K-1 | ||||||||||

| Solubilité | sol. dans HCl[4] | ||||||||||

| Divers | |||||||||||

| No CAS | [5] | ||||||||||

| No ECHA | 100.028.330 | ||||||||||

| No CE | 231-163-8 | ||||||||||

| Précautions | |||||||||||

| SGH[6] | |||||||||||

Danger |

|||||||||||

| SIMDUT[7] | |||||||||||

Produit non classé |

|||||||||||

| Transport[6] | |||||||||||

| Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire. | |||||||||||

Le corps simple gallium est un métal. Son point de fusion bas (29,76 °C) lui permet de fondre dans la main. Des traces en sont trouvées dans la bauxite et les minerais de zinc.

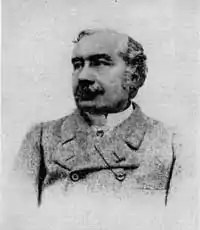

Découverte et étymologie

Prédit sous le nom d'éka-aluminium par Mendeleïev, découvert en 1875, son nom lui a été donné par son découvreur, le chimiste français Paul-Émile Lecoq de Boisbaudran. Une théorie prétend que le nom du gallium provient de celui de son découvreur (car « coq » en latin se dit gallus), mais Lecoq de Boisbaudran a au contraire affirmé avoir donné ce nom à l'élément « en l'honneur de la France »[8]. Par la suite, le germanium et le scandium seront nommés par analogie en référence à la Germanie et à la Scandie par leurs découvreurs respectifs, l'Allemand Clemens Winkler et le Suédois Lars Fredrik Nilson.

Caractéristiques notables

Le gallium pur a un aspect argenté et il se brise sous forme solide de la même manière que le verre. Le volume du gallium augmente de 3,1 % lorsqu'il se solidifie[alpha 1] et pour cette raison ne doit pas être stocké dans un récipient en verre ou en métal. Le gallium corrode la plupart des autres métaux en diffusant dans le réseau métallique. Du fait de son point de fusion de 29,76 °C[3], proche de la température ambiante, le gallium peut y être maintenu liquide grâce au phénomène de surfusion — il en va de même pour le césium et le rubidium, le mercure étant le seul métal liquide avec un point de fusion inférieur à 0 °C. Il peut pour cette raison être utilisé dans les thermomètres à haute température. Il est aussi connu pour avoir une faible pression de vapeur à haute température.

Isotopes

Le gallium possède 31 isotopes connus, de nombre de masse variant de 56 à 86, ainsi que trois isomères nucléaires. Parmi ces isotopes, deux sont stables, 69Ga et 71Ga, et constituent l'ensemble du gallium naturel dans une proportion 60/40. La masse atomique standard du gallium est donc de 69,723(1) u.

Les radioisotopes 67Ga et 68Ga sont utilisés en imagerie médicale (scintigraphie au gallium et tomographie par émission de positons). Le gallium 68 a été testé comme médicament radiopharmaceutique et radiomarqueur, mais il se montre « extrêmement sensible, notamment au pH, à la température ou aux métaux contaminants »[9].

Production

Technique de production

Comme l'aluminium qui est juste au-dessus dans la classification périodique, le gallium est présent dans la nature à l'état d'oxydation +3. Il se rencontre sous forme d'impuretés dans les minerais d'aluminium (bauxite). Lors de l'obtention de l'alumine par hydrométallurgie (procédé Bayer), les ions Ga3+, qui ont des propriétés similaires aux ions Al3+, sont extraits sous forme d'ions gallate GaO2− en même temps que les ions aluminate AlO2−. Cependant, les ions gallate ne précipitent pas sous forme d'hydroxyde de gallium Ga(OH)3 lors de l'étape de précipitation de l'hydroxyde d'aluminium Al(OH)3 puisqu'ils sont en trop faible concentration. La solution basique surnageante de l'étape de précipitation étant réutilisée pour une nouvelle extraction d'ions aluminium, le gallium subit un phénomène de concentration. Quand les ions gallate sont suffisamment concentrés, la solution est orientée dans une cellule d'électrolyse.

Grâce à son potentiel rédox (E° = -0,56V), bien plus élevé que celui de l'aluminium, le gallium peut être sélectivement réduit sous forme d'amalgame de gallium (Ga[Hg]) par électrolyse dans des cellules à cathode de mercure. La décomposition de cet amalgame en milieu basique redonne du gallate de sodium, mais cette fois sans aluminium. Une seconde électrolyse donne du gallium métallique avec un bon niveau de pureté. Les données industrielles étant confidentielles, peu d'informations détaillées sont accessibles[10], mais une obtention par électrolyse donne dans le cas du cuivre une pureté de 99,99 %. L'ultrapurification du gallium (99,9999 %), que requiert l'industrie des semi-conducteurs, est conduite par le procédé de croissance monocristalline (méthode de la zone fondue) et est commercialement, dans les décennies 2000/2010, largement disponible.

Le gallium est principalement utilisé pour produire de l'arséniure de gallium (GaAs) et du nitrure de gallium (GaN)[11].

Utilisations

La principale utilisation du gallium est la fabrication de divers matériaux semi-conducteurs. On peut notamment citer parmi les semi-conducteurs binaires III-V l'arséniure de gallium (GaAs), l'antimoniure de gallium (GaSb), le phosphure de gallium (GaP) et le nitrure de gallium (GaN), et parmi les principaux semi-conducteurs ternaires, l'arséniure d'aluminium-gallium (AlGaAs) et le nitrure d'aluminium-gallium (AlGaN). Parmi ces matériaux, le plus courant est l'arséniure de gallium, second matériau semi-conducteur le plus utilisé derrière le silicium ; il possède par rapport à ce dernier des propriétés électroniques et opto-électroniques intéressantes, notamment une conductivité des électrons plus importante, ainsi qu'un gap direct permettant, contrairement au silicium, de l'utiliser dans des applications optoélectroniques, aussi bien dans des dispositifs d'émission (LED) que de détection (photodétecteur). Il constitue le substrat privilégié des composants actifs hyperfréquences. Le gallium est utilisé pour les dépôts en couche mince en épitaxie en phase gazeuse (MOCVD) pour le dépôt de couches de GaAs ou de GaN épitaxiées, sous deux formes[15] :

- sous forme de triméthylgallium (dit TMGa, de formule (CH3)3Ga dont le numéro CAS est ) ou

- sous forme de triéthylgallium (dit TEGa, de formule (C2H5)3Ga, dont le numéro CAS est ).

L'alliage du gallium avec l'indium et l'étain appelé galinstan est souvent utilisé dans les thermomètres depuis l’interdiction du mercure.

Un radioisotope du gallium, 67Ga est utilisé en imagerie médicale (scintigraphie au gallium 67), dans la détection de sites d'inflammation, de sites d'infection — ostéomyélite, abcès et autres infections localisées, infections tuberculeuses et à mycobactéries, pneumonie à P. Carinei, etc. — ainsi que dans la recherche de certaines néoplasies, notamment les lymphomes et les carcinomes hépatocellulaires. Un autre radioisotope, 68Ga, est lui utilisé, pour l'instant de façon marginale, comme émetteur de positron en tomographie par émission de positrons (PET scan).

Le gallium est aussi généralement la source d'ions utilisée dans la sonde ionique focalisée.

Le gallium peut être aussi utilisé comme détecteur de neutrinos, par exemple dans l'expérience GALLEX.

Toxicologie et santé environnementale

En dépit du potentiel de risques d'exposition à l'arséniure de gallium (GaAs) dans l'industrie des semi-conducteurs, le gallium ne semble pas avoir fait l'objet d'études toxicologiques ou écotoxicologiques poussées. Le gallium était considéré comme faiblement toxique et réputé ne pas présenter de problème pour la santé aux doses habituellement présentes dans notre environnement ou alimentation[16]. Il semble néanmoins corrosif pour la peau et les muqueuses[17].

Certains de ses composés présentent une toxicité encore mal comprise ; lié à l'un des composants (arsenic par exemple) ou intrinsèque.

- Le nitrate de gallium Ga(NO3)3 et de l'oxyde de gallium Ga2O3 présentent une toxicité à l'ingestion (DL50 par voie orale d'environ 4,360 g/kg pour la forme nitrate, et 10 g/kg pour l'oxyde[18]). De légères nécroses pulmonaires sont observées chez les rats exposés[19].

- L'arséniure de gallium pourrait être reprotoxique. Il se montre en effet facteur de délétion de la spermatogenèse chez le rat[20]. Une nette toxicité testiculaire a été aussi observée chez le rat (exposé à des doses de 7,7 mg d'arséniure de gallium par kg (deux fois par semaine, pour un total de 16 inhalations)[20]. On constate dans ce cas une diminution du nombre de spermatozoïdes et une augmentation du taux de spermatozoïdes anormaux. Une anomalie dégénérative particulière de la tête du spermatozoïde augmente particulièrement (40 fois plus fréquente aux stades postspermiation, stades IX, X et XI) dans le groupe exposé à l'Arséniure de gallium. Cet effet de délétion de la spermatogenèse était plus important que celui observé chez les rats exposés à de l'oxyde d'arsenic[20]. Un produit chimique proche, également utilisé par l'industrie de l'électronique, l'Arséniure d'indium a également provoqué une diminution du nombre de spermatozoïdes dans l'épididyme, mais sa toxicité testiculaire semble nettement plus faible que celle de l'arséniure de gallium[20]. On pourrait penser que c'est le trioxyde d'arsenic (As2O3), produit probable de dégradation et dissolution de l'arséniure de gallium et de l'arséniure d'indium in vivo, qui en est responsable, mais il n'a pas montré de toxicité testiculaire[20].

Cinétique corporelle du gallium

La cinétique corporelle du gallium ingéré ou inhalé, et sa métabolisation semble encore mal connues, mais selon les études disponibles :

- une exposition orale unique au GaAs (500, 1 000 ou 2 000 mg/kg) a des effets physiologiques[21], hématologiques notamment, observables un jour, 7 jours et 15 jours après l'administration.

Le GaAs modifie l'activité de l'acide δ-déshydratase aminolévulinique (ALAD) dans le sang et le cœur (particulièrement observée au 7e jour) après une exposition à 2 g/kg, alors que l'acide δ-aminolévulinique urinaire (ALA) a une excrétion plus élevé (observée au 7e jour uniquement)[21].

Le GaAs n'avait pas dans cette expérience d'effet notable sur l'hémoglobine, la protoporphyrine du zinc ou l'hématocrite[21].

Le taux sanguin de Glutathion (GSH) a diminué, significativement réduit au 7e jour, mais inchangé au 1er ou 15e jour après exposition. La pression artérielle, le rythme cardiaque et la respiration ou la contraction en réponse restaient inchangés, sauf pour quelques modifications mineures observées au 7e jour après une exposition à une dose de 2 000 mg/kg de GaAs [21].

Le taux de gallium de sang n'était cependant pas détectable chez les animaux normaux et des rats exposés à 500 mg/kg GaAs[21].

Le taux sanguin d'arsenic avait lui, augmenté de manière détectable, même pour les faibles doses et de manière dose-dépendante. Tous les animaux exposés ont montré une tendance à la récupération après trois semaines, laissant penser que ces modifications physiologiques sont réversibles[21] (on sait cependant que l'arsenic est un cancérigène à long terme). - Le poumon du rat stocke facilement, un certain temps, une grande partie du gallium inhalé. Une toxicité pulmonaire a été dans ce cas démontrée chez le rat de laboratoire exposé à l'oxyde de gallium par inhalation (d'une suspensions de particules d'oxyde de gallium équimolaire (Ga2O3), à 65 mg/kg), qui semble liée à une forte rétention pulmonaire (36 % en moyenne de la dose inhalée de gallium, 14 jours après l'exposition[22]).

Écotoxicologie

La toxicité du gallium pour l'environnement est encore peu étudiée. On sait cependant qu'il présente une certaine toxicité pour les bactéries, plus ou moins élevée — au moins chez Pseudomonas fluorescens[23] — selon la présence ou l'absence d'oligo-éléments tels que le fer et les phosphates. P. fluorescens dispose en revanche d'une certaine capacité d'excrétion du gallium[23].

Dans les romans

- Dans le roman « Gallium[24] » d'Olivier Marchand, le dopage (semi-conducteur) et la transmutation du gallium sont au cœur de l'intrigue d'un monde brutalement dépourvu des technologies modernes.

Notes et références

Notes

- Le gallium solide flotte donc sur du gallium liquide, comme pour la glace et l'eau.

Références

- (en) David R. Lide, CRC Handbook of Chemistry and Physics, CRC Press Inc, , 90e éd., 2804 p., Relié (ISBN 978-1-420-09084-0)

- (en) Beatriz Cordero, Verónica Gómez, Ana E. Platero-Prats, Marc Revés, Jorge Echeverría, Eduard Cremades, Flavia Barragán et Santiago Alvarez, « Covalent radii revisited », Dalton Transactions, , p. 2832 - 2838 (DOI 10.1039/b801115j)

- Procès-verbaux du Comité international des poids et mesures, 78e session, 1989, pp. T1-T21 (et pp. T23-T42, version anglaise).

- (en) Thomas R. Dulski, A manual for the chemical analysis of metals, vol. 25, ASTM International, , 251 p. (ISBN 0803120664, lire en ligne), p. 71

- Base de données Chemical Abstracts interrogée via SciFinder Web le 15 décembre 2009 (résultats de la recherche)

- Entrée « Gallium » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la IFA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 27 août 2018 (JavaScript nécessaire)

- « Gallium élémentaire » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme québécois responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 25 avril 2009

- Annales de chimie et de physique | 1877 | Gallica

- A. Rauscher, M. Frindel, P. Baumgartner, F. K. Bodéré et A. F. Chauvet, A. F., « Retour d’expérience de 4 ans de marquage au Gallium-68 (68Ga) », Médecine Nucléaire, vol. 41, no 3, , p. 186 (DOI 10.1016/j.mednuc.2017.02.130).

- « Production et recyclage », sur Techniques de l'Ingénieur (consulté le ).

- « Métallurgie du gallium », sur ingenieur.fr, (consulté le ).

- USGS

- Arnaud de la Grange, « Pékin joue de l'arme des « terres rares » », Le Figaro, le 25 octobre 2010

- UNEP (2009), Critical Metals for Future Sustainable Technologies and their Recycling Potential

- Base de données d'Air liquide

- Arnold F. Holleman, Nils Wiberg: Lehrbuch der Anorganischen Chemie. 102. Auflage, de Gruyter, Berlin 2007, (ISBN 978-3-11-017770-1), S. 1179.

- BGIA GESTIS ; Gallium ; CAS=7440-55-3, 2009/11/23.

- Bernard Martel, Keith Cassidy: Chemical risk analysis: a practical handbook. Taylor & Francis, 2000, (ISBN 1-56032-835-5), S. 376.

- Peter L. Goering, Robert R. Maronpot et Bruce A. Fowler, Effect of intratracheal gallium arsenide administration on δ-aminolevulinic acid dehydratase in rats: Relationship to urinary excretion of aminolevulinic acid ; Toxicology and Applied Pharmacology ; Volume 92, Issue 2, February 1988, Pages 179-193 (Résumé)

- Minoru Omura, Akiyo Tanaka, Miyki Hirata, Mangen Zhao, Yuji Makita, Naohide Inoue, Kaoru Gotoh & Noburu Ishinishi; Testicular Toxicity of Gallium Arsenide, Indium Arsenide, and Arsenic Oxide in Rats by Repetitive Intratracheal Instillation ; Toxicological Sciences (1996) 32 (1): 72-78. doi: 10.1093/toxsci/32.1.72 ; Online (ISSN 1096-0929), Print (ISSN 1096-6080). (Résumé)

- Swaran J. S. Flora, Shashi N. Dube, Rajagopalan Vijayaraghavan and Satish C. Pant, 1997, Changes in certain hematological and physiological variables following single gallium arsenide exposure in rats Biological Trace Element Research Volume 58, Number 3, 197-208, DOI: 10.1007/BF02917471 (Résumé)

- Webb DR, Wilson SE, Carter DE., Toxicol Appl Pharmacol. 1986 Mar 15;82(3):405-16. Comparative pulmonary toxicity of gallium arsenide, gallium(III) oxide, or arsenic(III) oxide intratracheally instilled into rats ; Résumé

- Ala Al-Aoukaty, Vasu D. Appanna and Herman Falter ; Gallium toxicity and adaptation in Pseudomonas fluorescens ; FEMS Microbiology Letters ; Volume 92, Issue 3, 1 May 1992, Pages 265-272 doi:10.1016/0378-1097(92)90720-9 (Résumé).

- Olivier Marchand: Gallium; Amazon, 2018, (ISBN 978-1-9802-2595-9).

Voir aussi

Bibliographie

- Michael Dickey, « Le gallium, un métal liquide d'avenir », Pour la science, no 532, , p. 48-54

Articles connexes

Liens externes

- (fr) BRGM Panorama 2010 du marché du gallium, décembre 2011

- (fr) France-Gallium.com : Échantillons et photographies de Gallium

- (en) Images du gallium sous différentes formes

- (en) Compilation de données physiques et thermodynamiques sur le gallium liquide

- (en) « Technical data for Gallium » (consulté le ), avec en sous-pages les données connues pour chaque isotope

- [vidéo] Heliox, Fabriquer une clé à la maison avec du gallium ! sur YouTube

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||

| 1 | H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||

| 2 | Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||

| 3 | Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||

| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||

| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||

| 6 | Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |

| 7 | Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Nh | Fl | Mc | Lv | Ts | Og | |

| 8 | 119 | 120 | * | ||||||||||||||||||||||||||||||

| * | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | |||||||||||