Scintigraphie

La scintigraphie est une méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image fonctionnelle par l'administration d'un médicament radiopharmaceutique (MRP) dont on détecte les rayonnements une fois qu'il a été capté par l'organe ou la cible à examiner.

Le patient reçoit des molécules ou des isotopes radioactifs qui vont se fixer sur les organes ou les tissus que l'on cherche à explorer. Ensuite, une machine, en général une gamma-caméra, détecte les rayons émis par le corps. Enfin, on reconstruit l'image obtenue. La dose de radioactivité est maintenue faible de manière à minimiser les risques liés à l'irradiation. Par exemple, une scintigraphie osseuse n'irradie pas plus que d'autres examens d'imagerie comme une radiographie ou un scanner[1].

Elle peut être utilisée pour visualiser plusieurs parties du corps, selon le traceur utilisé et ce que l'on veut voir. Elle permet de voir la forme et le fonctionnement de l'organe, la présence de tumeur primaire ou secondaire, l'origine de douleurs ou de maladies. Elle peut aussi servir à confirmer un diagnostic incertain.

Principe

La scintigraphie[2] est une imagerie d'émission (c’est-à-dire que le rayonnement vient du patient après injection du traceur appelé radio pharmaceutique), par opposition à l'imagerie radiographique qui est une imagerie de transmission (le faisceau est externe et traverse le patient).

On injecte au patient un traceur : c'est l'association d'une molécule vectrice et d'un marqueur radioactif. La molécule vectrice est choisie pour se fixer de façon sélective sur une structure particulière de l'organisme (un organe, un secteur liquidien, une lésion). Dans cette molécule se trouve un isotope radioactif. Ce marqueur radioactif permet de suivre la position de la molécule dans l'organisme, car il émet un rayonnement gamma qu'on peut visualiser à l'aide d'une gamma-caméra (c'est une caméra à scintillation qui donne les scintigraphies).

Ce traceur est un médicament, appelé radiopharmaceutique, qui n'a pas d'effet sur l'organisme étant donné les doses massiques extrêmement faibles utilisées. Il émet un rayonnement à la fois adapté à sa détection et de très faible toxicité sur le plan biologique et radiotoxicologique. L'irradiation n'est pas plus importante qu'une radiographie du thorax ou de l'abdomen.

Exemples de radiotraceurs ou médicaments radiopharmaceutiques (MRP) :

- Le biphosphonate marqué au technétium 99m. Les biphosphonates sont un vecteur rentrant dans l'os en formation. Le radiopharmaceutique utilisé pour la scintigraphie osseuse est composé de bisphosphonates, couplés au technétium 99m radioactif.

- L'iode 123 est en lui-même vecteur de la thyroïde et émetteur radioactif.

- Le thallium 201, analogue du potassium, pour les scintigraphies myocardiques qui recherchent des ischémies, témoignant d'une sténose (rétrécissement) des artères coronaires.

- Le MIBI, le DTPA, le MAG3, le DMSA, l'HIDA (en), le technétium lui-même… sont autant de traceurs régulièrement utilisés pour respectivement, les scintigraphies myocardiques, rénales, biliaires, thyroïdiennes ou des glandes salivaires.

Il existe des traceurs permettant d'explorer un organe (cerveau, cœur, poumons, foie, reins, les vaisseaux lymphatiques…) ou des pathologies (certains cancers par exemple) comme l'Octreoscan ou la MIBG.

Le traceur est administré le plus souvent par voie veineuse. Le délai de fixation sur l'organe cible est variable, ce qui explique l'attente entre l'injection et les acquisitions.

L'élimination biologique varie selon le radio-pharmaceutique (MRP). Le plus souvent l'élimination est rénale avec les urines et parfois biliaire via le foie, la bile et les selles. Cependant, indépendamment de l'élimination biologique la radio-activité diminue de façon logarithmique avec le temps, on parle de demi-vie (application d'un logarithme de base 2). Il faut donc tenir compte des deux périodes, biologique et physique selon le MRP utilisé.

Pour acquérir des images, la scintigraphie utilise une gamma-caméra. La gamma-caméra permet la localisation spatiale des photons émis par l'organe cible.

On peut obtenir :

- des images statiques : dont la durée d'acquisition peut varier de 1 à 20 minutes environ ;

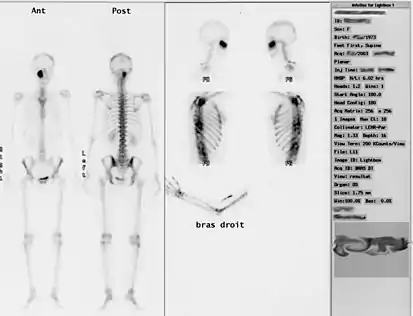

- un balayage du corps entier : la caméra « balaye » le corps de haut en bas pour avoir une vision d'ensemble (comme sur l'illustration jointe) ;

- des images dynamiques : une séquence d'images, dont la durée de chaque image varie d'une seconde à plusieurs minutes et dont la durée totale peut varier de plusieurs secondes à plusieurs heures en fonction du processus physiologique observé. Cet enregistrement temporel permet par exemple de voir le drainage du traceur injecté sous la peau par les vaisseaux lymphatiques jusqu'aux premiers relais ganglionnaires (lymphoscintigraphie pour la détection d'un ganglion sentinelle) ;

- des images tomographiques : l'enregistrement se fait autour d'un axe et permet d'avoir une reconstruction en trois dimensions.

- des images synchronisées, par exemple à l'électrocardiogramme. En l'occurrence, cela permet d'avoir une image du cœur en mouvement : le cycle cardiaque est divisé en 8 ou 16 parties. On somme ensuite toutes les images correspondant au premier huitième (ou seizième), au deuxième, huitième, etc., et on met ces images sommées les unes derrière les autres. On obtient ainsi une visualisation en mouvement et en trois dimensions de la contraction du cœur.

Selon l'examen réalisé, la durée nécessaire à sa réalisation varie de manière importante. En effet, en fonction du délai nécessaire au traceur pour atteindre la cible souhaitée, il faudra attendre de quelques minutes à plusieurs heures avant de pouvoir commencer l'enregistrement des images. Ainsi, il faut compter de deux à trois heures entre l'injection du traceur et l'acquisition des images pour une scintigraphie osseuse, mais seulement 20 minutes pour une scintigraphie de la thyroïde au technétium et entre 48 et 72 heures pour une scintigraphie au gallium. Cela dit, les patients repartent en général entre l'injection et la réalisation des images.

Gamma caméra

On utilise une gamma caméra à scintillation pour acquérir les images. Celle-ci est constituée d'un collimateur, un écran de détection à base de matériau scintillateur (le plus souvent à base de NaI, iodure de sodium), d'un guide de lumière, d'un dispositif de mesure de lumière ou photodétecteur (souvent des photomultiplicateurs), d'une électronique associée et d'un logiciel.

La caméra utilise le plus souvent un collimateur à trous parallèles, permettant la sélection des photons qui frappent ce collimateur de façon perpendiculaire à sa surface. La collimation est essentielle pour la formation de l'image, c'est-à-dire pour déterminer l'origine des photons (une focalisation optique est impossible pour des photons énergétiques). En ne conservant que les photons parallèles à l'axe, on réalise une projection de la source d'émission (l’organe ou les cellules d’intérêt) sur le détecteur de la caméra (la caméra).

Le rôle de l'écran scintillateur est de détecter les photons gamma : le matériau excité par les photons gammas se relaxe par émission de photons de plus basse longueur d'onde, dans le domaine visible. Le guide de lumière aide au couplage optique et à la répartition de la lumière entre plusieurs cellules de photodétecteur. Les photodétecteurs servent à convertir le signal optique en signal électrique. Enfin l'électronique et l'informatique permettent l'extraction de la position et de l'énergie des photons gammas, et la construction des images et spectres énergétiques.

Grâce à la mesure de l'énergie, on est capable d'améliorer la qualité d'image par sélection de l'énergie des photons : on ne retient que ceux ayant l'énergie caractéristique du radio-traceur permettant ainsi, entre autres, de rejeter les photons diffusés. On parle alors de collimation énergétique.

La quantité de matière radioactive pouvant être injectée au patient est faible et de par leurs compromis de dimensionnement géométrique la sensibilité des collimateurs est faible (typiquement 10-4 soit un photon sur 10 000 émis). On ne dispose donc que de très peu de photons pour construire l'image.

Il est donc essentiel de mesurer chacun avec le plus grand soin, en le localisant et en estimant son énergie correctement. On utilise pour cela des dispositifs d'amplification de lumière extrêmement sensibles, les photomultiplicateurs ou Channeltrons. Ces dispositifs agissent comme des amplificateurs et sont relativement volumineux. On ne peut donc pas en mettre autant que de pixels requis dans l'image finale. Cependant, il est possible de faire de l'interpolation entre les photomultiplicateurs pour déterminer la position précise de scintillation. La résolution spatiale n'est donc pas limitée que par le nombre de dispositifs détecteurs, mais aussi par le nombre de photons de scintillation et l'extension de la surface sur laquelle ils sont détectés. En effet, le principe de positionnement utilise le calcul du «centre de masse», et permet d'obtenir une résolution spatiale inférieure à la dimension des photomultiplicateurs. Le positionnement étant déterminé statistiquement, le nombre de photons observés va limiter la précision de l'estimation.

Il y a en France en 2013 un peu plus de 460 gamma caméras réparties dans 220 centres de médecine nucléaire. Un peu moins de la moitié des machines sont des gamma caméras hybrides, couplées à un tomodensitomètre (scanner). Quelques machines récentes utilisant des détecteurs à base de matériau semi-conducteur (le CdZnTe aussi dit CZT), permettent une amélioration notable de la sensibilité et de la résolution spatiale. Toutefois leur champ de vue est réduit, ce qui limite leur utilisation de cette technologie à de petits organes, en pratique le cœur uniquement pour le moment.

Utilisation

La scintigraphie est une technique d’exploration du corps humain qui permet de diagnostiquer des maladies.

- La scintigraphie myocardique [3]permet l'étude de la perfusion du myocarde, c'est-à-dire le flux sanguin arrivant dans le muscle cardiaque. C'est une des méthodes de choix pour explorer la maladie coronaire. En effet, lorsqu'une artère coronaire se bouche partiellement, cela peut entrainer une souffrance (ischémie) et, si elle s'obstrue totalement, une nécrose (infarctus). La scintigraphie permet de manière dite non invasive de mettre en évidence les zones ischémiques pendant un effort ou les zones nécrosées après un infarctus par exemple. Elle permet de différencier les cardiomyopathies ischémiques et dilatées, hypertrophiques ou restrictives. On peut également avoir une information sur le fonctionnement du muscle, le volume du cœur et sa capacité à se contracter (fraction d'éjection).

- La scintigraphie pulmonaire permet d'imager les fonctions de ventilation et perfusion du poumon, afin de diagnostiquer une embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire est un défaut de circulation sanguin dans le poumon due à l'obstruction par un caillot. La scintigraphie pulmonaire consiste à administrer par voie aérienne un aérosol radioactif dans le poumon et à observer sa position ; dans un deuxième temps, on injecte un traceur radioactif dans le sang du patient afin d'observer le flux sanguin dans le poumon. Le rapport ventilation/perfusion effectué sur les images obtenues met en évidence une embolie (zone ventilée mais non perfusée).

- La scintigraphie osseuse[4] permet, au niveau de l’os, de mettre en évidence les zones malades par la visualisation de l'augmentation du métabolisme ostéoblastique (ou du renouvellement osseux augmenté en d'autres termes). Elle permet de diagnostiquer les pathologies du sportif (fissures, périostite), l'algodystrophie, les tumeurs osseuses primitives ou secondaires, les infections, les ostéomyélites, les douleurs osseuses, des maladies osseuses métaboliques ou pour détecter des atteintes osseuses dans le contexte d'une lombalgie ou dorsalgie. Elle peut aussi être utilisée en complément pour confirmer, préciser ou infirmer un diagnostic déjà établi grâce à une autre technique d'imagerie, comme le myélome, l'ostéomalacie, le tassement vertébral ostéoporotique, l'arthropathie inflammatoire, la douleur de la hanche et la douleur rachidienne persistante. De plus, elle sert à faire un bilan d'extension initial des cancers du nasopharynx, de la prostate (selon la concentration plasmatique de PSA, du grade histologique de la tumeur, de l'extension tumorale et des points d'appel osseux) mais aussi à exclure la fracture du scaphoïde lors d'un traumatisme du poignet ou la fracture de fatigue de la cheville en deuxième intention[5].

- La scintigraphie rénale dynamique permet à l'aide d'un film construit à l'aide de plusieurs images successives, de montrer la captation et l'évacuation par les reins d'un traceur. Il est possible de calculer pour chaque rein la courbe de la fonction rénale permettant d'appréhender sa "clairance" ou capacité de filtration. C'est utile pour un cas de dilatation des voies urinaires ou pour préciser la fonction rénale et analyser de manière morphofonctionnelle l'arbre urinaire, pour un reflux vésico-urétéral (recherche de cicatrices parenchymateuses rénales), pour démontrer la relation de cause à effet entre la présence d'une sténose artérielle rénale et une hypertension artérielle, pour détecter les complications vasculaires du transplant rénal et d'en caractériser les complications urologiques ou pour visualiser la vidange pyélo-calicielle devant une suspicion d'obstruction. Elle sert aussi à détecter la localisation et la caractérisation de tumeur(s) primaires ou secondaires ou bénignes de la médullo-surrénale. Elle peut aussi servir pour une dilatation pyélique néonatale (en milieu spécialisé et dès les premiers jours de la vie uniquement) ou pour rechercher une cicatrice six mois après une pyélonéphrite aigüe[6].

- Au niveau du cerveau, la scintigraphie peut refléter la perfusion du cerveau. Or dans certaines maladies dégénératives (Maladie d'Alzheimer, maladie à corps de Lewy, Dégénérescence lobaire fronto-temporale...) ou épileptiques, les anomalies de perfusion intéressent des zones précises du cerveau, ce qui permet d'orienter le diagnostic. On observe également des troubles de la perfusion cérébrale dans certaines maladies infectieuses, telles que la neuroborréliose et l'encéphalite herpétique. De nouveaux traceurs ciblés sur des récepteurs spécifiques permettent également de faire des images de la répartition des récepteurs de neurotransmetteurs, comme ceux de la dopamine avec le Dat-scan, qui peut être utilisé dans la maladie de Parkinson par exemple ou les syndromes parkinsoniens.

- La scintigraphie est aussi utilisée couramment pour diagnostiquer les maladies thyroïdiennes. Elle est demandée si l’on suspecte une hyperthyroïdie, voire éventuellement un hypofonctionnement ou une augmentation de volume de la thyroïde (goître) ou encore pour le contrôle d’une opération chirurgicale. Elle apporte des informations morphologiques et fonctionnelles quantifiées qui permettront de décider d'un traitement en cas d'hyperthyroïdie[7].

- La scintigraphie digestive est réalisée pour apprécier l'efficacité d'un traitement gastrique, pour évaluer les troubles de la motilité, pour explorer une hémorragie basse inexpliquée ou des saignements intermittents après une endoscopie négative, pour évaluer l'activité et le développement d'une maladie de l'intestin grêle (comme la maladie de Crohn ), ou d'une maladie inflammatoire du côlon. Elle peut aussi être utilisée en cas de suspicion de sepsis profond qui n'aurait pas été détecté avec les moyens habituels de détection[8].

- La scintigraphie hépatobiliaire peut être réalisée pour étudier le transit biliaire et donner des renseignements fonctionnels s'il n'y a aucun obstacle à l'évacuation, comme la perméabilité biliaire, mais aussi pour le diagnostic de cholécystite aigüe ou alithiasique, pour la recherche d'une fuite occulte biliaire postopératoire. De plus, on peut l'utiliser si un doute persiste après examen sur l'origine bénigne ou maligne d'une lésion du foie ou s'il existe une forte suspicion de tumeur langerhansienne endocrine, mais aussi pour la localisation de diverticules de Meckel avec muqueuse gastrique ectopique en cas de suspicion de rectorragie[9].

- La mammoscintigraphie peut être réalisée pour rechercher des lésions multiples conséquences d'un cancer du sein, rechercher le ganglion sentinelle (pour les petits cancers du sein, n'ayant ni été opéré ni traité par chimiothérapie, pour certains mélanomes ou plus rarement certains cancers gynécolgiques)[10].

On peut également explorer le foie, les vaisseaux lymphatiques, détecter certaines tumeurs bien particulières… Tout dépend du traceur que l'on utilise.

Notes et références

- http://www.asn.fr/index.php/content/download/16335/103232/file/08+Dossier+148.pdf

- « sfmn.org/index.php/information… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « sfmn.org/index.php/information… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « sfmn.org/index.php/information… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- sur sfrnet.org

- Recommandations sfrnet concernant la pratique de scintigraphie rénale.

- Recommandations sfrnet 2005 concernant la pratique de la scintigraphie du cou.

- recommandations sfrnet

- recommandations sfrnet

- recommandations sfrnet