Sardine

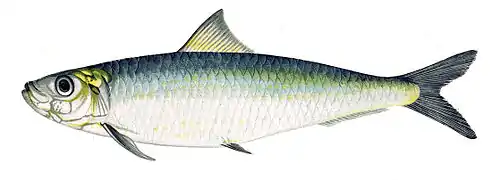

Sardina pilchardus

La sardine (Sardina pilchardus) est une espèce de poissons de la famille des clupéidés (qui comprend également le hareng, l'alose, l'ethmalose, le rasoir et les sardinelles). Selon la région, elle prend les noms de célan, célerin, pilchard, royan, sarda, sardinyola ou magne. C'est la seule espèce de son genre.

Son nom provient de la Sardaigne car les Grecs avaient remarqué qu'elle abondait dans ses eaux côtières[1]. Ce n'est pas une espèce considérée comme menacée, mais, conséquence de la surpêche elle a fortement régressé dans une grande partie de son aire de répartition où elle a été très abondante jusqu'au début du XXe siècle. Entre 2006 et 2016, en Méditerranée, la biomasse des sardines a été divisée par trois, passant de 200 000 à moins de 67 000 tonnes [2]. La régression des sardines a des effets sur les réseaux trophiques et la structure des écosystèmes. Sa disparition pourrait contribuer à l'extension des zones marines mortes. De plus, certains scientifiques pensent que restaurer leurs populations pourrait contribuer à améliorer l'état des eaux, et notamment limiter les émissions de méthane (puissant gaz à effet de serre) des zones très dégradées (dystrophisées)[3].

Description

Mesurant au plus une vingtaine de centimètres de long, la sardine possède un ventre argenté et un dos bleuté. Elle se caractérise par :

- un opercule strié (contrairement aux espèces de sardinelles d'ailleurs),

- des taches sombres sur le dos et de manière moindre sur les flancs,

- une carène ventrale peu aigüe,

- des écailles sessiles,

- les deux derniers rayons de l’arête anale plus longs.

Lieux de vie et lieux de pêche

Ce poisson vit :

- en Méditerranée où il est le second poisson le plus pêché (16 %) parmi les « petits pélagiques » (qui constituent 50 % de la pêche totale), loin derrière l'anchois (Engraulis encrasicolus) qui constitue 59 % des captures de petits pélagiques)[4]. Au début des années 2000, pour la Méditerranée les scientifiques ont recommandé de ne pas augmenter l'effort de pêche (tableau B5.1 ; Observations et recommandations ; Évaluations présentées à la réunion du SAC (2001–2004)[4] - [5]. De plus, il y vit moins longtemps, devient plus petit et plus maigre en raison de la modification du plancton, sa source de nourriture. La population de copépodes, principale composante de ce plancton, se réduit sans que la cause profonde soit connue[6].

- dans presque tout l'Atlantique nord, de l'Irlande jusqu'aux Açores, en zone tropicale (devant le Sénégal et la Mauritanie) et entre les côtes Atlantique Marocaine et Européenne en zone pélagique côtière de 15 à 35 m de profondeur.

C'est au Maroc plus de 62 % du tonnage débarqué par la flotte côtière du pays, mais pour seulement environ 10 % de la valeur marchande du total débarqué[7]. Le stock de sardines traditionnellement prélevé au nord d'El Ayoun est considéré par la FAO comme « intensément exploité » et celui situé entre les caps Bojador et Barbas est « pleinement exploité », ce qui pose la question de la surexploitation et de durabilité de cette pêche dans cette zone[8].

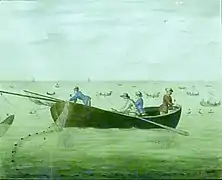

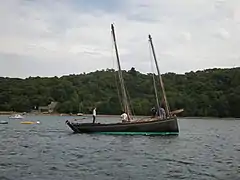

- Quelques navires sardiniers traditionnels

Christophe-Paul de Robien : Pesche de la sardine (dessin aquarellé sur papier, 1756).

Christophe-Paul de Robien : Pesche de la sardine (dessin aquarellé sur papier, 1756).

Mode de vie

La sardine évolue au large, au sein de bancs parfois très compacts, entre 10 et 50 m sous la surface.

- Bancs de sardines

_2.jpg.webp)

.jpg.webp)

Reproduction

La reproduction a lieu en haute mer et peut advenir toute l'année, avec une période maximale en fin d'automne et début d'hiver au large de l'Afrique[9]. Dans cette zone la maturité sexuelle semble atteinte à 16,3 ±0,31 cm pour les mâles et à 17,5 ±0,35 cm pour les femelles qui se reproduisent dans une eau dont la température est de 16,3 °C à 18,9 °C (avec certaines variations annuelles). La réussite de la reproduction[10] dépend aussi des remontées d'eau froide (upwellings en anglais)[9] - [11] - [12]. Après une phase planctonique[13], les alevins rejoignent les côtes au printemps, et y restent jusqu'au début de l'hiver.

Alimentation

La sardine se nourrit de plancton, d'œufs et de larves de crustacés.

Histoire

La pêche à la sardine remonte à la préhistoire, l'homme utilisant des lignes à appât pour la capturer[14]. Les sardines font partie des poissons que Columelle recommande de saler et que, par ailleurs, les Romains utilisent pour faire du garum. Les sardines séchées font partie de l'alimentation des légions romaines[15].

C'est un poisson bon marché, riche en oméga-3, phosphore, vitamine B3 et vitamine B6. On peut la conserver dans l'huile durant plusieurs années (voire décennies) dans une boîte conditionnée par l'industrie sardinière, comme c'était le cas en Bretagne dans la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle[16].

À Douarnenez, elle a fait vivre plusieurs milliers de pêcheurs et ouvrières de conserveries. Douarnenez fut longtemps le premier port de pêche mondial de la sardine, et précurseur en matière de conserverie industrielle de poissons.

La technique de pêche employait des chaloupes sardinières avec des filets maillants, plus tard remplacées par des bolincheurs. De plus en plus, les bolinches ou lamparos traditionnels sont remplacés par les chaluts pélagiques[17].

Les conserveries de sardines : l'exemple de la Bretagne

Le poisson était traditionnellement conservé par séchage ou par salage. En 1795 Nicolas Appert met au point une technique de conservation en stérlisant des bouteilles étanches, c'est l'appertisation ; le premier atelier de fabrication de conserves de poissons est ouvert à Nantes en 1824 par les frères Colin. Dans les années 1840-1850 l'autoclave est mis au point et des usines de conserves essaiment, souvent gâce à des capitaux nantais, tout le long de la côte sud de la Bretagne. Dans la décennie 1880 la sardine déserte les côtes bretonnes et les usiniers français vont chercher le poisson plus au sud, ouvrant des conserveries en Espagne et au Portugal. Entre 1902 et 1908 une nouvelle crise liée à la raréfaction de la sardine plonge la Bretagne côtière dans la misère, alors que les conserveries plus méridionales prospèrent. En 1909 la sardine est de retour sur les côtes bretonnes, mais les patrons tentent d'imposer de nouvelles machines, les sertisseuses, afin de réduire les coûts; l'emploi des ouvriers soudeurs est menacé et les émeutes font rage dans les ports de pêche bretons. Une certaine prospérité revient pendant la Première Guerre mondiale en raison des débouchés offerts par la guerre (fourniture aux armées). Alors que des bateaux à moteur commencent à remplacer les traditionnels bateaux à voile, l'Entre-deux-guerres connaît des mouvements sociau dans les conserveries, notamment en 1925-1926 dans le Pays bigouden, à Douarnenez et à Concarneau où les sardinières (ouvrières d'usines) se mettent n grève, réclamant d'être payées 1,25 franc de l'heure. Dans la décennie 1930 la sardine bretonne s'exporte de plus en plus difficilement en raison de la crise économique de 1929, et de l'essor du protectionnisme qui fait perdre notamment le marché anglais, le Royaume-Uni ayant augmenté considérablement ses droits de douane. Après la Seconde Guerre mondiale, les conserveries se modernisent, mais deviennent de moins en mois nombreuses, les conserveries familiales ferment les unes après les autres, par exemple la conserverie Alexis Le Gall de Loctudy[18].

Gastronomie

La sardine peut se préparer au barbecue. Les avis sont partagés quant à la nécessité de la vider et de l'écailler avant de la griller[19], quoique pour les plus grosses le vidage s'avère nécessaire pour éviter que les tripes du poisson ne parfument trop la chair. On peut également les cuire en friture. Les arêtes de la sardine sont très petites et souples, et peuvent être mangées sans problème.

Selon la tradition les sardines à l'huile sont parées à la main, frites, séchées, rangées une à une dans la boîte métallique puis recouvertes d'huile d'olive vierge extra. Des sardines de qualité se bonifient avec le temps et atteindront leur pleine saveur confites au bout de dix longues années d'affinage.

En Belgique, on appelle « pilchards » les sardines en conserve préparées à la sauce tomate (par opposition aux sardines qui sont les classiques sardines à l’huile décrites ci-dessus). Les pilchards sont traditionnellement emballés dans des boites à conserve de forme ovale.

On appelle « royan » (ou « sardine de Royan ») un type réputé de sardine pêché depuis le milieu du XVIIIe siècle[20] dans le golfe de Gascogne (et avant cela exclusivement dans le port de Royan, d'où son nom). Le terme n'est toutefois pas une AOC.

- Quelques recettes de cuisine à la sardine

Dégustation de conserve de sardines sur pain grillé

Dégustation de conserve de sardines sur pain grillé

Bruschetta de sardine

Bruschetta de sardine Salade niçoise à la sardine

Salade niçoise à la sardine Tian provençal de sardine

Tian provençal de sardine

Pizza à la sardine

Pizza à la sardine Avec des tapas de la cuisine espagnole

Avec des tapas de la cuisine espagnole Tapas sardine-tomate

Tapas sardine-tomate

Musique

- 2006 : Les Sardines, chanson humoristique de Patrick Sébastien.

- 2007 : The Hot Sardines (les sardines chaudes, en français) groupe de jazz franco-américain, formé à New York en 2007.

Annexes

Articles connexes

Références taxonomiques

- (fr+en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence ITIS : Sardina pilchardus (Walbaum, 1792)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Sardina pilchardus

- (en) Référence Catalogue of Life : Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (consulté le )

- (en) Référence NCBI : Sardina pilchardus (taxons inclus)

Bibliographie

- Charles Le Goffic, La Crise sardinière, dans : la Revue des deux Mondes, tome 37, 1907, pp. 410–443.

- François Bertin, Penn sardin : Deux siècles de pêche à la sardine, Édition Ouest-France, coll. « Mémoires », Rennes, 2001, 124 p. (ISBN 2-7373-2781-4)

- Philippe Anginot, La sardine : De la mer à la boîte, photo Olivier Barbaroux, Libris, coll. « Artisans de la mer », Seyssinet, 2002, 103 p. (ISBN 2-907781-46-4) ; rééd. Neva, 2004 (ISBN 2-35055-006-0) puis dans Flottilles et pêche en mer, vol. 1, Neva, 2008 (ISBN 978-2-35055-110-4)

Notes et références

- Informations lexicographiques et étymologiques de « Sardine » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

- IFREMER, « Où sont passées les sardines en Méditerranée ? », sur ifremer.fr, (consulté le )

- (en)[PDF] Christopher Dudley Sardines May Prevent Toxic Gas Eruptions off the California and African Coasts,October 18, 2004, (consulté 2009/06/18).

- L'état des ressources halieutiques marines mondiales... ; chapitre : Revues par région /Méditerranée et Mer noire ; Zone statistique 37 de la FAO, par Jordi Lleonart.

- Cingolani, N., Santojanni, A., Arneri, E., Berlardinelli, A., Colella, S., Donato, F., Giannetti, G., Sinovčić, G. et Zorica, B. 2004a. Sardine (Sardina pilchardus, Walb.) stock assessment in the Adriatic Sea: 1975–2003. Papier occasionnel AdriaMed, 13: 9p.

- Pierre Mollo et Anne Noury, Le manuel du plancton, C. L. Mayer, , p. 57

- Le Royaume du Maroc ; Données d'économie, données sur les pêches, Infosamak (consulté 2009 09 10).

- Belvèze, H. et J. Bravo de Laguna, Les ressources halieutiques de l'Atlantique centre-est. 1980 ; 2e partie: les ressources de la côte ouest-africaine entre 24e et le Détroit de Gibraltar. FAO Doc. Tech. Pêches, (186.2) :64 p..

- Khadija Amenzoui, Fatima Ferhan-Tachinante, Ahmed Yahyaoui, Abdel Hakim Mesfioui & Souad Kifani ; Étude de quelques aspects de la reproduction de Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) de la région de Laâyoune (Maroc) ; Bulletin de l’Institut Scientifique, Rabat, section Sciences de la Vie, 2004-2005, n°26-27, 43-50.

- Larraneta M.G. 1976. Size and age of first maduration and relative fecundity in Sardina pilchardus (Walb.) off Castellon (Spanish Mediterranean coast). ICES, C. M. 1976/J: 4.

- Chavance P. 1980. Production des aires de ponte, survie larvaire et biomasse adulte de la sardine et de l’anchois dans l’est du golfe du Lion, Méditerranée occidentale. Tethys, 9, 4, 399-413.

- Roy C. 1992. Réponses des stocks de poissons pélagiques à la dynamique des « upwellings » en Afrique de l’ouest : analyse et modélisation. ORSTOM, Collection Études et Thèses Paris 95-96.

- Ettahiri O. 1996. Étude de la phase planctonique de la sardine, Sardina pilchardus (Walb.), et de l’anchois, Engraulis encrasicolus (L.) des côtes atlantiques marocaines. Thèse Doct., Univ. Bretagne occidentale, Brest, 262 p.

- Gérard Deschamps, Les lignes : pêche professionnelle en mer et pêche de loisir, Éditions Quae, , p. 8

- Jacques André, L'alimentation et la cuisine à Rome, Les Belles Lettres, , p. 109

- Pierre Cadoret, L'industrie sardinière en Bretagne, A. Rousseau, 1912, 174 p.

- Jean-Claude Quéro, Les poissons de mer des pêches françaises, J. Grancher, , p. 132.

- D'après une chronologie de l'histoire des conserveries exposée au Musée de l'Ancienne conserverie Alexis Le Gall de Loctudy.

- « Sardines grillées au barbecue », sur You Barbecue.org (consulté le ).

- « 1779 - Les sardines de Royan : méfiez-vous des imitations d’une AOC en voie de disparition ! », sur www.histoirepassion.eu,

.jpg.webp)