Sardinier

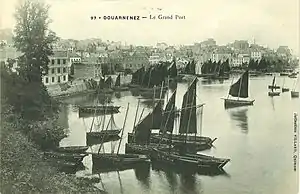

Le sardinier est un bateau de pêche spécialisé dans la capture de la sardine — Alosa sardina pilchardus (Walbaum). En Bretagne, des ports comme Douarnenez, Concarneau, l'Île-Tudy, etc. ont connu leur heure de gloire vers la fin du XIXe siècle. Mais les zones de pêche en Atlantique s'étendent de la Cornouailles à la péninsule Ibérique et aux côtes du Maroc.

Description

Auguste Dupouy décrit en ces termes les sardiniers en 1920 : « Le bateau sardinier, dénommé chaloupe ou canot selon la forme arrondie ou plane de l'arrière (...) mesure à peine trente pieds (...) ; il n'est pas ponté, il n'offre aucun confort, il n'a ni cambuse ni couchette, n'est aménagé que pour le poisson, les agrès, la manœuvre et il faut avoir l'endurance bretonne pour se résigner à y passer les nuits. (...) On part à 2 ou 3 heures du matin, de façon à être en action au point du jour. (...) L'équipage est de cinq ou six hommes et d'un mousse »[1].

Histoire

La pêche à la sardine se pratique en France d'avril à novembre.

Le sardinier du début du XXe siècle, bien que de conception variable selon le lieu, est une chaloupe d'une dizaine de mètres, jaugeant trois tonneaux, (on le nomme parfois pinasse), gréé de deux mâts à pible : un grand mât et un mât de misaine. Le grand mât porte une voile au tiers appelée taillevent. Ces bateaux marchent à la voile pour se rendre sur les lieux de pêche, puis à l'aviron pour la pêche. Ces bateaux étaient surnommés malamok en Pays bigouden[2].

Les pêcheurs utilisent un filet droit long d'environ 45 m et de 10 m de chute. La sardine se pêche alors en appâtant avec de la rogue (œufs de morue salés).

Les décrets restrictifs, puis prohibitifs, des et , du et du interdisent progressivement l'utilisation des filets tournants et des sennes (senne Belot, senne Erraud, senne Guézennec) sous la pression des pêcheurs bretons partisans de l'usage du seul filet droit, au nom de l'adage « Pêcher peu pour vendre cher ». Ces mesures hostiles au progrès furent soutenues par les élus locaux tels les députés Le Bail et Hémon . La conséquence en fut le déclin de la pêche et de l'industrie sardinière française au profit de leurs concurrents espagnols et portugais. La prohibition de 1888 visait la seule pêche à la sardine. Elle fut étendue par le décret du [1].

Il existe des cotres sardiniers, bateaux utilisés pour se déplacer sur les lieux de pêche ; celle-ci se faisant à l'aviron sur une annexe.

L'apparition du filet tournant, la bolinche ou senne, sonnera le glas de la pêche au filet droit et de la pêche à la sardine en général sur les côtes bretonnes.

La pêche à la sardine se pratique ensuite au filet tournant.

.jpg.webp)

Notes et références

- Auguste Dupouy, "Pêcheurs bretons", 1920, réédition Le Signor et Puget, Le Guilvinec, 1978.

- « La-mer-en-livres.fr - Guide des produits natures et loisirs », sur La-mer-en-livres.fr (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- François Bertin, Penn sardin - deux siècles de pêche à la sardine, Édition Ouest-France, (ISBN 2-7373-2781-4).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d'Histoire maritime, Paris, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0)

- Jean Merrien, Dictionnaire de la mer : le langage des marins, la pratique de la voile, R. Laffont, , XIV-647 p.