Gréement

Le gréement d'un navire à voile (« rig » ou « rigging » en anglais) est l'ensemble des pièces fixes et mobiles d'un navire permettant la propulsion et manœuvre d'un bateau par la force du vent. Il est constitué de l'ensemble des espars (mâts, vergues, bômes, tangons, etc.), cordages (manœuvres courantes : drisses, écoutes, etc. et manœuvres dormantes : étais, haubans, etc.) servant à régler, établir et manœuvrer la voilure[1].

Le terme désigne également par extension, la configuration ou typologie de voilure d'une vergue, d'un mât ou d'un navire[1].

Un « vieux gréement » désigne un navire à gréement traditionnel (non bermudien) qu'il soit ancien ou une réplique moderne.

Étymologie

Autrefois les termes « agrés », « grés » ou « grées » étaient utilisés. Le mot « gréement » dérive directement de ces termes[1]. Le terme moderne s'observe à partir du XVIIe siècle dérivant du terme « agréement »[2]. Le mot pourrait provenir du vieux norrois greida.

Pièces constituant le gréement d'un navire

Le haubanage, autrefois en fibres naturelles, est passé aux câbles d'acier galvanisé puis aux câbles d'acier inoxydable, et sur les voiliers de performance, on utilise plutôt des barres d'inox rondes ou profilées et aujourd'hui des fibres textiles (kevlar notamment, toujours gainé pour protéger les fibres des rayons du soleil) dont l'avantage principal est le gain de poids dans les hauts. Le mât est aujourd'hui le plus souvent en profilé d'aluminium sur les voiliers de série, mais l'on rencontre également le bois lamellé-collé qui conserve tout son intérêt, surtout sur les unités à mât dépourvu de haubans dit « mât libre » ou encore sur des voiliers « modernes Romantiques », ainsi que des mâts en composites. Une exception, les mâts du voilier Inox de Marcel Bardiaux qui sont en tôle d'acier inox roulée et rivetée, technique qui se rapproche des mâts des derniers grands voiliers de commerce à voile qui étaient en acier riveté.

Gréement dormant

On appelle « gréement dormant » toutes ses parties fixes. Ces câbles servent à tenir le mât de façon verticale et à régler ce dernier, avec une incidence sur la forme des voiles et donc les performances du bateau. À l'origine, des câbles métalliques sur les voiliers de plaisance, les bateaux de courses sont équipés d'un gréement textile, plus solide et léger :

- mât, beaupré, bout-dehors, queue de malet

- étai, faux-étai ou bas-étai (largable), maroquin, pataras

- haubans, bas-haubans, galhaubans

- barres de flèche, guignol, Outrigger

Gréement courant

Le « gréement courant » est constitué de toutes ses parties mobiles :

- bôme, wishbone, pic, barre de flèche, vergue

- tangon

- écoutes, drisses, hale-bas, hale-haut ou balancine

- bastaques, bras, bosses de ris, garcettes

- Exemples de gréements courants

.jpg.webp) Les voiles de l'Hermione.

Les voiles de l'Hermione.

Jeux de poulies de la goélette à hunier : La Recouvrance

Jeux de poulies de la goélette à hunier : La Recouvrance Gabier sur les vergues de l'USS Constitution. Les vergues sont mobiles horizontalement (pour l'orientation par rapport au vent) et verticalement (surtout les vergues hautes).

Gabier sur les vergues de l'USS Constitution. Les vergues sont mobiles horizontalement (pour l'orientation par rapport au vent) et verticalement (surtout les vergues hautes).

.JPG.webp) Garcette de ris (cordage sur la voile permettant de la réduire) organisées en bande : ris.

Garcette de ris (cordage sur la voile permettant de la réduire) organisées en bande : ris.

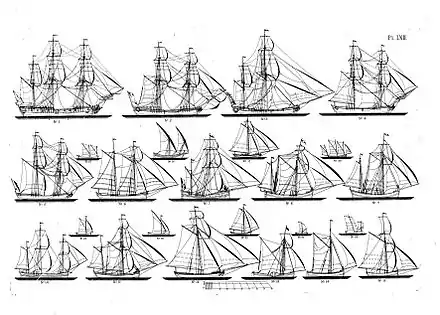

Types de gréement

L'ensemble du gréement (mâts, voiles, ...) d'un voiliers est indissoluble de sa désignation. Leurs formes, leurs puissances et leurs qualités d'usage étaient le reflet de l'adéquation entre un bateau et son utilisation, le tout ayant évolué avec les techniques.

À un mât

- Misainier à une seule voile, gréement dormant souvent inexistant (mât simplement planté dans la coque). Une variante de ce gréement, avec le mât implanté très en avant est le gréement catboat qui est utilisé notamment sur les dériveurs de sport en solitaire, tels que le Laser, le Finn, (séries olympiques) ou encore le Moth.

- Sloop avec une grand-voile et un foc, gréement généralement très simple et facile à mettre en œuvre. Une telle mâture est un gréement bermudien ou Marconi.

- Cotre avec une grand-voile, un foc et une trinquette, quelquefois une voile de flèche et/ou une voile carrée (on parle alors de cotre-à-hunier, répandu en Europe du Nord).

- Variante : le cotre à tape-cul, qui est un cotre avec un mâtereau arrière non fixe, portant une voile d'appoint pour stabiliser la marche lors des opérations de pêche par exemple.

Cas des gréements de sloop

Il y a deux types de gréement sur la majorité des voiliers actuels, dépendants des rapports de puissance entre le foc et la grand-voile. Les progrès techniques, dans les toiles à voile notamment (tergal, kevlar, etc.), ont ainsi favorisé l'apparition de ces voiles très bien coupées et très efficaces que sont les génois (grand foc qui recouvre partiellement la grand-voile)

- Le gréement en-tête : l'étai (le câble qui relie le mât à l'étrave) est fixé en vis-à-vis du pataras (le câble qui relie le mât au tableau arrière),

- Les gréements fractionnés : l’étai est fixé plus bas que le pataras. On parle alors de gréement fractionné, en précisant éventuellement 7/8 ou 9/10 selon le rapport des hauteurs de fixation étai/pataras. Cette disposition favorise le cintrage arrière du mât qui permet d'optimiser la forme de la grand-voile.

- Le gréement Bergström, en pleine expansion du fait de sa simplicité et de sa robustesse, la tenue du mât étant assurée par une forte triangulation par barres de flèches qui évitent pataras et bastaques, plutôt utilisé sur des gréements moyennement élancés équipés de grand-voiles à fort rond de chute très puissantes et de focs gréés au 7/8°.

Seul petit inconvénient, une ouverture de grand voile plus limitée au vent arrière du fait du plus grand recul des haubans latéraux et des larges barres de flèche.

À deux mâts

- Brick : les voiles sont toutes carrées, il peut être ajouté une voile d'artimon et des voiles d'étai entre les mâts. On commence à avoir un gréement dormant plus complexe, du fait, d'une part, de la dimension supérieure de l'ensemble et, d'autre part, de la nécessité de pouvoir régler les deux mâts pour ne pas interférer entre les deux systèmes véliques.

- Brigantin : le mât d'avant (le grand-mât) possède des voiles carrées (comme pour un brick), le mât arrière (l'artimon) est doté d'une voile aurique, appelée brigantine, et généralement aussi d'un flèche. Il peut y avoir des voiles d'étai entre les mâts.

- Goélette : les deux mâts sont égaux ou le grand mât est à l'arrière et les voiles sont toutes auriques ou bermudiennes. On a pu voir quelques goélettes à hunier (par exemple : Étoile et Belle Poule, de la marine nationale Française).

- Brick-goélette : à l'inverse du brigantin, avec un mât de misaine à voiles carrées et un grand mât à voiles auriques.

- Ketch : voilier à deux mâts, celui de l'avant étant le plus haut, celui de l'arrière étant place en avant de la mèche de safran. Voiles auriques ou bermudiennes.

- Yawl : Voilier à deux mâts, celui de l'avant étant le plus haut, celui de l'arrière étant placé en arrière de la mèche de safran. Voiles auriques ou bermudiennes.

- Dundee : cotre à tape-cul fixe, voiles auriques avec flèches sur les deux mâts, utilisé pour la pêche en Bretagne sud et Vendée.

- Senau : gréement particulier à deux mâts gréés voiles carrées et un mâtereau (mâtereau de senau ou baguette de senau) gréé voile aurique.

Cependant, le Larousse du XXe siècle définissait, quant à lui, le Dundee comme possédant un artimon en avant de la mèche de safran, et un Yawl comme ayant, au contraire du Dundee, l'artimon en tape-cul, en arrière de la mèche de safran.

Le brick Lady Washington.

Le brick Lady Washington. La goélette La Recouvrance.

La goélette La Recouvrance. Le ketch Pen Duick II.

Le ketch Pen Duick II.

À trois mâts

C'est sans doute le gréement de commerce le plus répandu au XIXe siècle, la plupart des clippers, construits en bois, étaient des trois mâts. On distingue :

- le trois-mâts carré (en anglais « square-rigged »), dont tous les mâts sont équipés de voiles enverguées sur des vergues horizontales et retenues par le milieu (voile carrée), comme le Duchesse Anne, le Christian Radich, etc. ;

- le trois-mâts barque (en anglais « barque »), dont le mât d'artimon est le seul à avoir un gréement aurique, avec vergue apiquée et envergure de voile sur le mât ; ce gréement avait l'avantage d'offrir une bonne puissance au vent arrière avec stabilité de route et des capacités à remonter au vent avec la brigantine, les focs et les voiles d'étai. Par exemple : le Belem ;

- le trois-mâts goélette (en anglais « barquentine »), dont le mât de misaine a des voiles carrées, le grand mât et le mât d'artimon des voiles auriques, comme le Mercator ;

- la goélette à trois mâts, dont tous les mâts ont un gréement aurique, comme le Mare Frisium.

Toutes les variantes ont pu se voir, notamment dans les voiliers de travail, avec des voiles « au tiers » ou « auriques » comme les lougres « chasse-marée » et les bisquines.

Christian Radich, trois-mâts-carré.

Christian Radich, trois-mâts-carré. Belem, trois-mâts-barque.

Belem, trois-mâts-barque. Mercator, trois-mâts-goélette.

Mercator, trois-mâts-goélette. Mare Frisium, goélette à trois mâts et huniers.

Mare Frisium, goélette à trois mâts et huniers.

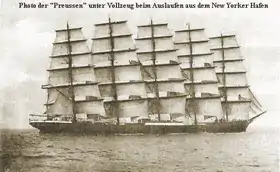

Plus de trois mâts

Les grands voiliers de la fin du XIXe siècle, construits en fer et donc beaucoup plus gros, ayant besoin de plus de force propulsive et d'un gréement simplifié, on a vu couramment des quatre et cinq mâts carrés ou barque (le plus grand jamais construit fut le France II, coulé en Nouvelle-Calédonie en 1922) ainsi que quelques six-mâts et un unique sept-mâts.

Sept-mâts

Le seul sept mâts goélette (toutes voiles auriques) américain jamais construit fut le Thomas W. Lawson qui eut une carrière courte (1902-1907).

Nom des voiles

Gréement traditionnel à voiles carrés

Cas d'un trois mâts carré, très courant sur les vieux gréements[3].

| Légende | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | beaupré | B | bout-dehors | C | mât de misaine | D | grand mât | E | mât d'artimon |

| 1 | clinfoc | 2 | petit foc | 3 | grand foc | 4 | faux foc | 5 | misaine |

| 6 | hunier fixe de misaine | 7 | hunier volant de misaine | 8 | petit perroquet fixe | 9 | petit perroquet volant | 10 | petit cacatois |

| 11 | petit contre-cacatois | 12 | grand-voile | 13 | grand hunier fixe | 14 | grand hunier volant | 15 | grand perroquet fixe |

| 16 | grand perroquet volant | 17 | grand cacatois | 18 | grand contre-cacatois | 19 | brigantine | 20 | voile barrée ou artimon |

| 21 | hunier fixe de fougue | 22 | hunier volant de fougue | 23 | perruche fixe | 24 | perruche volante | 25 | cacatois de perruche |

| 26 | contre-cacatois de perruche | 27 | voile d'étai | ||||||

Gréement traditionnel non bermudien (à voiles auriques et latines)

Le nom des voiles est différentes suivant leur forme.

Voile au tiers[4]

Pour rappel les voiles au tiers sont des voiles trapézoïdales sur une vergue oblique dans l'axe du bateau en travers du mât

Voile latines[5]

Pour rappel les voiles latines sont des voiles triangulaires capelées sur une vergue établie de part et d'autre du mât de façon oblique.

Voile à livarde[5]

Pour rappel les voiles à livarde sont des voiles trapézoïdales rigidifié par une livarde : sorte de vergue oblique dans l'axe du bateau à l'arrière du mât positionné sur la diagonale de la voile.

Voile à corne[6]

Pour rappel les voiles à corne sont des voiles trapézoïdales dans l'axe du bateau à l'arrière du mât, soutenu à la base par une bôme et au sommet par une corne (équivalent d'une bôme en haut de voile).

Gréement moderne (à voiles auriques) ou gréement bermudien[7]

Sur les voiliers modernes, le gréement est aurique de forme triangulaire (plus rarement trapézoidale), le nombre de voiles est très réduit.

Toutefois, si l'on se réfère à la définition qu'en donnait le capitaine-baron Pierre de Bonnefoux dans son Dictionnaire de la marine à voile[8], l'adjectif « aurique » (en anglais « bermudo sail »), est un « terme générique par lequel on qualifie les voiles trapézoïdales, telles que celles qui se hissent dans la direction des étais, ou s'enverguent sur des cornes ». On en trouve l'application sur certaines unités assez récentes[9], et sur certains voiliers entrés dans la légende et dans l'inventaire du patrimoine national, comme Winnibelle[10], de Marin-Marie.

- Spinnaker

- Foc (comme pour les voiles carrées)

- Mât avant : voile de misaine (si existant)

- Grand mât : grand voile (voile unique)

- Mât arrière : tapecul (si existant)

Dans la très grande majorité des cas, on observe sur les gréements modernes une grand voile unique, accompagnée à l'avant de un ou plusieurs focs et spinnaker

Notes et références

- Capitaine de vaisseau Pâris et Capitaine de vaisseau Bonnefoux, Dictionnaire de la marine à voile, (fac-similé de l'édition originale, Imprimerie de Mme Vve Bouchard-Buzard, 5 rue de l'Éperon, Paris), Éditions Hier & demain, , 776 p., p. 362.

- Informations lexicographiques et étymologiques de « gréement » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales.

- Guide des gréements : Petite encyclopédie des voiliers anciens, Le Chasse-Marée / Armen, (ISBN 978-2-903708-64-1), p. 4-5.

- Guide des gréements traditionnels (Chasse Marée), p. 6.

- Guide des gréement traditionnel (Chasse Marée), p. 7.

- Guide des gréement traditionnel (Chasse Marée), p. 8.

- Guide des gréements : Petite encyclopédie des voiliers anciens, Le Chasse-Marée / Armen, (ISBN 978-2-903708-64-1), p. 9.

- Capitaine de vaisseau Pâris et Capitaine de vaisseau Bonnefoux, Dictionnaire de la marine à voile, (fac-similé de l'édition originale, Imprimerie de Mme Vve Bouchard-Buzard, 5 rue de l'Éperon, Paris), Éditions Hier & demain, , 776 p., p. 65.

- (en) Hervé Coutand, « The Shpountz », Classic Yacht Design.

- Durand Couppel de Saint-Front, dit « Marin-Marie » (trad. de l'anglais par Yves de Saint Front), Vent dessus, vent dedans [« Wind aloft, wind alow »], Paris, Éditions Gallimard, collection Voiles Gallimard, , 288 p. (ISBN 2-07-060311-3).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Capitaine de vaisseau Pâris et Capitaine de vaisseau Bonnefoux, Dictionnaire de marine à voiles, Éditions du Layeur, 1999 (réédition d'un ouvrage du xixe siècle), 720 p. (ISBN 978-2-911468-21-6).

- Georges Devillers, Manuel de matelotage et de voilerie à l'usage des marins professionnels et des plaisanciers, Éditions Maritimes et d'Outres-Mer (Paris), , 445 p.

- Collectif, Guides des voiliers : Reconnaître les gréements anciens, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 72 p. (ISBN 2-903708-13-4)

- Collectif, Guide des termes de marine : Petit dictionnaire thématique de marine, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 136 p. (ISBN 978-2-903708-72-6 et 2-903708-72-X)

- Collectif, Guide des gréements : Petite encyclopédie des voiliers anciens, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 127 p. (ISBN 2-903708-64-9).

- Gwendal Jaffry, Guide des nœuds et du matelotage, Douarnenez, Le Chasse Marée, , 128 p. (ISBN 2-914208-14-6)

- Georges Nares, Traité de manœuvre et de matelotage, Le Chasse Marée, (ISBN 2-903708-87-8)

- (en) Otmar Schäuffelen (trad. de l'allemand par Casay Servais), Chapman, Great sailing ships of the world, New York, Hearst Books, , 420 p. (ISBN 1-58816-384-9, lire en ligne)

- Gwendal Jaffry et Gilles Millot, Guide des grands voiliers : Des voiliers de travail aux navires écoles, Le Chasse Marée, , 128 p. (ISBN 2-903708-86-X)

- François Marie Rolland et Benoît Stichelbaut, Grands voiliers, Brest, Éditions Le Telegramme, , 140 p. (ISBN 978-2-84833-198-0)

- Dominique Le Brun, Le Guide des grands voiliers, Grenoble, Le Chasse Marée - Glénat, , 127 p. (ISBN 978-2-35357-059-1)

Articles connexes

Liens externes

- Glossaire de la marine - Alain Decayeux, Pirates-corsaires.com

- Les noms des gréements - Laurent Gloaguen, Carnet-maritime.com,

- Lexique : identifier les gréements, Skreo-Dz, 2013.

- Lexique : la voilure et le gréement courant, Le Chasse-marée.

- Types de gréements, Vieux Greement.

.jpg.webp)

.jpg.webp)