Prise de ris

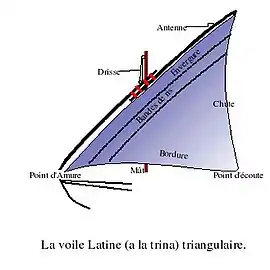

La prise de ris (verbes associés : « prendre un ris » ou « ariser une voile »[1]) consiste à réduire la surface d'une voile en la repliant en partie : l'objectif est d'adapter la surface de la voilure à la force du vent lorsque celui-ci forcit[2] - [1]. La voile est réduite en la repliant généralement sur la bôme (sur la vergue sur un gréement carré de la marine ancienne). Sur un voilier moderne cette manœuvre concerne la grand-voile ; la voile d'avant étant soit enroulée, soit remplacée pour répondre à la même situation, à l'exception notable du solent à ris.

Principes

La poussée exercée sur la voile est proportionnelle au carré de la vitesse du vent : lorsque le vent forcit, la force de propulsion augmente donc rapidement mais également, sous certaines allures, la gîte et la violence des réactions du gréement à toute fausse manœuvre. En particulier au près, si la surface de la voilure n'est plus adaptée à la force du vent, le voilier réagit en gîtant de manière excessive et en venant bout au vent dans la moindre survente. Si le vent continue de croître, plusieurs manœuvres de réduction de voilure peuvent être réalisées successivement (généralement 3 dans un gréement moderne); les prises de ris se font pour le premier ris vers 15-20 nœuds de vent, le deuxième ris entre 20 et 30 nœuds de vent, le troisième ris entre 25 et 35 nœuds de vent. Ces chiffres indicatifs sont très variables d'un modèle de voilier à un autre.

La prise de ris est une manœuvre délicate, en particulier sur les anciens gréements, car elle doit être réalisée en partie dans des zones exposées - au pied de mât sur certains voiliers modernes, dans la mâture sur un gréement carré - alors que les conditions se sont dégradées : bateau ballotté par la mer, voiles et gréement secoués violemment par le vent, gîte importante, pont balayé par les vagues. Sur les voiliers modernes toutefois, prendre un ris est souvent une manœuvre relativement simple : soit la voile est équipée de « ris automatiques » qui permettent en tirant sur des bouts depuis le cockpit de réduire sa surface en étarquant les points d'amure et d'écoute de la bande de ris, soit, dans le cas d'une grand-voile sur enrouleur, il suffit de donner quelques tours à l'enrouleur placé dans la bôme ou dans le mât.

Description de la manœuvre prise de ris (prise de ris classique)

Quand on ne dispose pas de système de ris automatique ou d'une grand-voile à enrouleur, la manœuvre de ris comprend les étapes suivantes :

- Le bateau est placé à une allure proche du près bon plein : il faut que la bôme ne soit pas trop écartée et ne pas avoir à travailler dans les mauvaises conditions créées par le près.

- La balancine de bôme est reprise de manière à maintenir la bôme à bonne hauteur lorsque la drisse de grand-voile sera relâchée

- Le hale-bas est choqué afin d'éviter les efforts et de laisser du débattement à la bôme

- L'écoute de grand-voile est choquée de manière que la grand-voile ne porte plus

- La drisse de grand-voile est choquée à la demande : un équipier positionné généralement dans le cockpit largue la drisse tandis qu'un deuxième équipier sort au fur et à mesure les coulisseaux de la grand-voile de la gorge du mât ; il faut que la grand-voile soit descendue un peu en dessous du point d'amure situé sur la bande de ris. Le point d'amure en question (œillet, anneau ou œils de pie[3]) est ensuite fixé généralement à un crochet situé sur le vit-de-mulet.

- La grand-voile est re-hissée et la drisse bien étarquée

- La bosse de ris fixée en bout de bôme est passée dans l'œillet de la bande de ris de la grand-voile correspondant au nouveau point d'écoute puis redescend vers la bôme sur un dispositif d étarquage. Les bosses de ris peuvent être passées de manière permanentes dès que la grand-voile a été installée sur la bôme. En course, elles sont souvent passées plus tard, car les bosses de ris perturbent l'écoulement sur la chute de la grand-voile, ce qui est pénalisant par vent faible.

- La bosse de ris est étarquée. On vérifie que la bosse de ris tire de manière efficace la bordure de la grand-voile vers l'arrière sans cisailler la voile. Il est essentiel que la voile soit plate, donc que la bordure soit bien tirée pour ne pas laisser apparaître de poches qui limiteraient l'effet du ris et fatigueraient la voile.

- L'écoute de grand-voile est bordée et le voilier reprend sa route initiale

- Un bout supplémentaire peut être passé dans l'œillet du nouveau point d'écoute et frappé sur la bôme pour contribuer à mieux plaquer la voile sur la bôme.

- Le bas de la grand-voile inutilisé est tiré au vent, roulé et les garcettes de ris sont nouées avec un nœud de chaussure pour plaquer la voile et l'empêcher de battre

Larguer le ris (prise de ris classique)

La manœuvre pour larguer les ris se fait dans l'ordre inverse de la prise de ris :

- Normalement aux allures de près ou de bon plein, on reprend de la balancine.

- On largue la bosse du ris complètement ce qui libère le point d'écoute.

- On donne un peu de mou à la drisse pour pouvoir enlever l'œillet du croc au point d'amure.

- On re-hisse la drisse à bloc.

- On choque la balancine.

- Il ne reste plus qu'à re-régler la grand-voile et tracer sa route.

Décider la prise de ris en fonction des conditions

On peut retarder la prise de ris si la survente est jugée passagère (rafale), mais si le mauvais temps s'établit cela peut accroître le risque d'ennuis futurs : il faudra alors de toute façon réduire mais dans des conditions de mer plus difficiles. Un barreur expérimenté peut tenter de maîtriser le bateau devenu surtoilé, mais au prix de zigzags dus à la perte de contrôle partielle du voilier durant les surventes ou au passage des vagues. Les solutions provisoires habituelles sont :

- Lofer en deçà de l'allure adaptée à la direction du vent ce qui déventera une partie de la voilure.

- Au près descendre le chariot d'écoute de grand-voile complètement sous le vent avec le même effet.

- Étarquer au maximum le guindant et la bordure de la grand-voile en tirant sur les bouts qui les contrôlent. Le but est de réduire le creux de la voile.

- Reprendre le pataras. Même but, en cintrant le mat.

- Prendre le ris de fond, si la voile en est équipée, lorsque le premier ris n'a pas encore été passé.

Sur les gréements modernes, une fois tous les ris pris, si le vent forcit encore on peut hisser une voile dont le grammage, la forme et la surface sont adaptées aux conditions de vent extrême : la suédoise. Elle était plus répandue jusque dans les années 70.

Que réduire en premier lieu ?

La réduction de voilure ne doit pas se traduire par une augmentation du creux global, ce qui aurait pour effet d'aggraver la gîte[4]. En particulier, sur des gréements divisés 7/8 ou 3/4 non munis de bastaques, réduire la grand-voile peut diminuer la raideur de l'étai, le pataras étant bien moins efficace dans ce cas que sur un gréement en tête. Le creux de la voile d'avant augmente et Il sera souvent plus logique, avant d'ariser, de passer à un gênois intermédiaire plus lourd ou à un solent, voire plus tard à un foc ORC. On peut retenir la formule : réduire devant (le mât), aplatir derrière. Un inconvénient du génois sur enrouleur est que partiellement roulé il n'est pas possible d'étarquer son guindant et qu'ainsi il reste trop creux. Une voile d'avant endraillée sur étai largable est alors une excellente solution. Quelle que soit la configuration, la réduction de voilure doit rendre le bateau moins ardent et éventuellement plus rapide.

Prise de ris et allure

Les effets néfastes de l'augmentation de la vitesse du vent sont particulièrement importants du près au travers car à ces allures une partie de la poussée exercée contribue à faire gîter le bateau. Aux allures portantes, l'augmentation de la poussée se traduit sur certains voiliers modernes par une augmentation de la vitesse : le bateau déjauge et peut partir en longs surfs sur les vagues. Un voilier, bien manœuvré, pourra conserver ainsi toute sa voilure alors qu'au près il aurait déjà pris son deuxième ris. Le risque fréquent associé aux allures portantes - le départ au lof - est toutefois amplifié et sa brutalité peut coucher le bateau avec risque d'homme à la mer. Bien plus dangereux est le départ à l'abattée car il entraîne souvent un empannage très violent. L'autre risque, non négligeable, est de voir le bateau sancir, quelquefois avec l'action combinée d'une grosse vague prise sur l'arrière. Ceci est observable facilement sur les catamarans de sport dont les entrées d'eau sont particulièrement fines.

La prise de ris sur les gréements anciens

_(14776355304).jpg.webp)

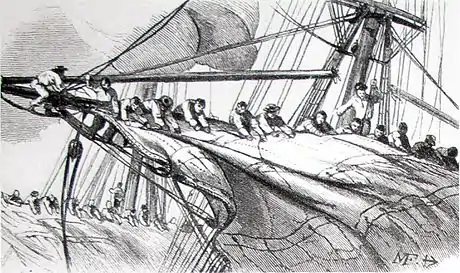

Sur les voiliers anciens, pour réduire la voilure, on commençait par amener les voiles situées en hauteur (cacatois, perroquet) qui contribuaient par leur position à faire gîter le voilier et exercer une forte pression sur son gréement, puis la réduction était progressivement étendue aux voiles les plus basses. Seules les grand-voiles et les huniers étaient munis de bandes de ris qui renforçaient les points d'attache des garcettes. Le premier ris, le plus près de la vergue était appelé le « ris de chasse », le plus bas était le « ris de cape » qui n'était pris que lors des tempêtes. Avant d'aborder les zones de vent fort tels que les Quarantièmes rugissants, la partie haute de la mature (mat de perroquet, flèche de cacatois) était dans certains cas démontée.

Il va sans dire que la prise de ris sur les gréements à traits carrés était une manœuvre comportant des risques, car les gabiers devaient grimper sur les vergues, par mauvais temps, pour serrer la toile et que, jusqu'à la fin de l'ère commerciale de la voile (dans les années 1920) les gabiers ne disposaient d'aucun équipement individuel de sécurité et pouvaient soit tomber à la mer (très peu savaient nager et de toutes façons la complexité d'arrêter un navire ancien à la cape et d'affaler une chaloupe de sauvetage par mauvais temps rendaient la tentative illusoire, voire dangereuse pour le navire) ou bien s'écraser sur le pont .

Les risques étaient encore multipliés sur les navires commerciaux rapides du XIXe siècle, les clippers, qui étaient menés "pied au plancher" comme des voiliers de régate pour maximiser les bénéfices.

À bord des navires-écoles ou des répliques modernes de navires anciens comme la Frégate l'Hermione, les gabiers, souvent des amateurs et des bénévoles, subissent un entrainement rigoureux et portent des baudriers de sécurité inspirés des équipements d'alpinistes pour limiter ces risques au maximum.

Expressions populaires

- Au XIXe siècle, dans le milieu des marins, l'expression « prendre un ris », signifiait réduire en tissu un vêtement trop large ou trop long, et à contrario « larguer un ris ou deux », pour une jupe par exemple, signifiait la rendre plus pudique en l'allongeant[5].

- Une expression équivalente à : « se serrer la ceinture » par manque de nourriture, pouvait se dire « prendre un ris (à la basane de [son] ventre) »[5].

Notes et références

- Peter ISLER et J. J. ISLER, La Voile Pour les Nuls, 2ème édition, edi8, , 387 p. (ISBN 978-2-7540-8055-2, lire en ligne).

- P.-J. Dubreuil, Manuel de matelotage et de manœuvre : à l'usage des élèves du vaisseau l'Orion et des candidats aux places de capitaine au long cours et de capitaine au cabotage, Bachelier, (lire en ligne).

- Guillaume Joseph Gabriel de la Landelle, Le Langage des Marins : Recherches historiques et critiques sur le vocabulaire maritime, etc., Paris, (lire en ligne), p. 195.

- Chéret, Bertrand, Les Voiles-Comprendre, Régler, Optimiser, Gallimard Loisirs,

- de la Landelle 1859, p. 198

Voir aussi

Bibliographie

- François Chevalier, Toutes les manœuvres de votre voilier : en 300 illustrations, Paris, Voiles et voiliers, coll. « Comprendre », , 89 p. (ISBN 978-2-9517662-7-3).

- Ivar Dedekam, Les bons réglages de votre voilier : en 150 illustrations, Paris, Voiles et voiliers, coll. « Comprendre », , 89 p. (ISBN 978-2-9517662-2-8)