Filet de pêche

Un filet de pêche est un outil de pêche passif permettant de capturer des poissons, ou certains crustacés (langoustines). Le filet est tendu verticalement dans l'eau et permet de capturer des poissons d'une taille précise grâce aux mailles dimensionnées, en fonction du type de poissons que l'on désire attraper, pour retenir un poisson par la tête ou l'avant du corps. Chaque pêche et chaque espèce pêchée utilise un filet différent par sa couleur, sa taille, la grosseur de son cordage et la dimension de ses mailles.

Certains filets peuvent ou doivent[1] être équipés de pingers, émetteurs d'impulsions sonores destinés à éloigner les cétacés des filets.

Des bouées surmontées d'un pavillon permettent de signaler le filet s'il est en surface ou de le retrouver s'il est calé sur le fond.

Les filets les plus simples sont les filets droits, maintenus en surface, généralement par du liège et lestés en bas par des cailloux ou des plombs maintenus par des ganses. Les filets tournants fonctionnent selon le même principe, mais leur fond se referme sur le poisson en formant une poche.

.jpg.webp)

Pêcheurs et leurs filets au Bangladesh

Pêcheurs et leurs filets au Bangladesh

Filet de pêche à Carystos, Grèce.

Filet de pêche à Carystos, Grèce. Texture orange composée d'un filet de pêche sur une planche de bois à l'heure dorée à Don Det, Si Phan Don, Laos. Décembre 2021.

Texture orange composée d'un filet de pêche sur une planche de bois à l'heure dorée à Don Det, Si Phan Don, Laos. Décembre 2021.

.jpg.webp)

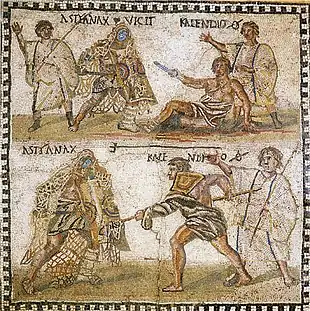

Histoire

L'utilisation du filet semble courante dès la période mésolithique (de -13000 à -5000). Des plombs de filet vieux de presque 30 000 ans ont été retrouvés en Corée[2].

La filet de pêche d'Antrea est le plus ancien filet retrouvé en Europe, en Carélie, au lac Ancylus (mer Baltique actuelle), et date d'environ 10 000 ans.

Pétroglyphe du site d'art rupestre d'Alta (Altafjord, Norvège)

Pétroglyphe du site d'art rupestre d'Alta (Altafjord, Norvège) Poids de filet, culture de Cucuteni-Trypillia (Roumanie-Moldavie-Ukraine)

Poids de filet, culture de Cucuteni-Trypillia (Roumanie-Moldavie-Ukraine).jpg.webp) Pêcheurs dans une tombe de la 6e dynastie (Égypte)

Pêcheurs dans une tombe de la 6e dynastie (Égypte) Mosaïque de Leptis Magna (Libye) : scène de pêche sur le Nil

Mosaïque de Leptis Magna (Libye) : scène de pêche sur le Nil

Pêche au lamparo, Empire byzantin, Codex Skylitzès Matritensis

Pêche au lamparo, Empire byzantin, Codex Skylitzès Matritensis

Épervier

L'épervier[3] est un filet à lancer utilisé pour la pêche en rivière, en lac ou en étang, plus rarement pour la pêche côtière. Il est constitué d'un filet circulaire (la « coiffe ») de 3,5 m à 6 m de diamètre lesté de plombs sur sa périphérie et muni d’une corde de jet fixée en son centre. On distingue l’épervier ordinaire, à mailles de 27 mm, le « goujonnier », à mailles de 10 mm, et des filets intermédiaires, ou « bâtards », à mailles de 15 mm, réservés aux étangs et viviers particuliers.

D'une technique demandant force et adresse, l’épervier peut être lancé depuis la berge, voire en s'avançant dans l'eau, ou depuis une embarcation immobile ou très lente. Il peut se pratiquer en équipe de plusieurs éperviers secondaires dans la zone entourant le filet central et lancés quasi simultanément afin de limiter la fuite des poissons lors du lancer de celui-ci.

Filet calé

L'expression filet calé désigne tout filet fixé au fond. Généralement, il est calé grâce à un lest plus lourd (plomb, pierres, ciment, …). Un tel filet peut mesurer plusieurs kilomètres et être éventuellement constitué de plusieurs sections mouillées par un même navire. Grâce aux matières synthétiques (solides et légères), un navire de vingt mètres peut en mouiller cinquante kilomètres[4].

Trémail

Le trémail est un filet calé sur le fond. Il est composé de trois nappes de filet aux mailles inégales (deux nappes externes ou « aumées » à grandes mailles, et une nappe dite interne ou « flue » lâche à petites mailles dans lesquelles les poissons s'emmêlent après avoir passé le filet externe à plus grosses mailles. Cette technique est par exemple utilisée en baie de Seine pour pêcher la sole ou le turbot. Les trémailleurs peuvent poser plusieurs trémails mis bout à bout pouvant constituer l'équivalent d'un filet de dix kilomètres. Ils les relèvent tous les jours ou tous les deux jours. Le trémail est utilisé à Fécamp pour pêcher la sole, le carrelet et la lotte lors de plusieurs sorties quotidiennes. Sur l'île de Ré, il permet de pêcher soles, bars, seiches… En Méditerranée, c'est encore un engin traditionnel décliné sous plusieurs formes pour notamment pêcher le rouget, la langouste et la rascasse. Les pêcheurs du Pays basque l'utilisent avec le filet droit à un seul filet.

La fabrication et l'utilisation de ces filets sont réglementés.

En France, la pèche de loisir à l'aide de filets de pèche dits fixes est réglementée localement d'une année sur l'autre[5].

Filet maillant

Structure et montage

Dans un montage traditionnel, les bords des filets (et des trémails) sont rigidifiés par deux ralingues, hautes et basses, pouvant porter flotteurs et plombs. La nappe constitue la partie principale du filet dans laquelle les poissons viendront se prendre. Ses mailles sont carrées ou en forme de losange, et composées d'un matériau très fin, en polyamide (nylon) ou coton. La nappe est raccordée aux ralingues par un filin appelé arcassin, ou fil de montage, qui y est cousu, ou qui dans les versions plus anciennes y est noué à l'aide d'une combinaison de deux demi-clefs appelée nœud de ralingue[6].

La liaison entre nappe et ralingue peut aussi être libre, auquel cas le filet coulisse sur la ralingue, ou mixte[7].

La nappe étant extensible horizontalement et verticalement, il est possible de jouer lors du montage sur son étirement dans un sens ou dans l'autre pour jouer sur la surface totale du filet et la taille des mailles, critères qui ont des répercussions sur la résistance du filet et la consommation de gazole[7].

Filet maillant de fond

Il est conçu pour piéger le poisson par la tête en le retenant prisonnier par les ouïes (s'il a une taille correspondant à la taille de la maille), par opposition aux filets dits « emmêlants » (ou « lâches ») qui accrochent leurs prises par n'importe quelle aspérité (nageoire, épine, pince, etc.).

Le filet maillant de fond est posé sur le fond car son lestage est supérieur à sa flottabilité. Il est mis à l’eau depuis le navire en plusieurs sections de quelques mètres, jusqu'à une cinquantaine de kilomètres. Selon la profondeur de la mer à l'endroit où il est posé et selon la taille des mailles du filet, diverses espèces de poissons sont ciblées. Il s'agit d'une pêche artisanale largement pratiquée en Méditerranée, notamment dans les eaux italiennes et grecques.

Filet maillant dérivant

Le filet maillant dérivant est positionné en surface et n'est pas retenu par un ancrage. C'est un filet droit muni de flotteurs sur sa partie supérieure qui dérive avec le courant.

Il peut être constitué d’une ou de plusieurs nappes rectangulaires de filet, qui pendent verticalement dans l’eau grâce à un lest fixé dans le bas du filet. C'est une technique très ancienne utilisée pour pêcher le hareng, de nuit lorsqu'il remonte en surface.

Avec l'industrialisation de la pêche, les filets devenus géants (longueurs de plus d'un kilomètre) ont contribué à l'augmentation de la pression de pêche à la surexploitation de certains stocks de poissons, mais aussi à une mortalité importante de cétacés, tortues capturées et asphyxiées dans ces filets…). Cette pêche est aujourd'hui en déclin, pour des raisons réglementaires et de rentabilité (les chalutiers sont devenus plus performants pour pêcher de gros tonnages). Ces filets peuvent se prendre dans les hélices et être des obstacles à la circulation des navires.

Filet dérivant pélagique

Le filet dérivant pélagique est un large et long filet droit (en une seule nappe) laissé provisoirement dérivant au large par les pêcheurs. Ils sont utilisés dans le Pacifique sud par les pêcheurs asiatiques pour pêcher le thon et ailleurs pour pêcher des espèces pélagiques et démersales telles que sardine, bar, maquereau, hareng. Mais cette technique capture aussi toutes sortes d'espèces non ciblées comme des dauphins, des baleines et des tortues. La convention de Wellington de 1989 a interdit les filets dérivants de plus de 2,5 kilomètres dans le Pacifique. Le Japon a alors arrêté la pêche au filet dérivant en 1992.

Chalut

Le chalut est un filet de grande taille en forme d'entonnoir utilisé pour la pêche côtière ou hauturière. Utilisé près du plancher océanique (chalut de fond) ou en pleine eau (chalut pélagique), il peut être tracté par un seul ou par deux navires (chalutiers).

Filets horizontaux

Dans diverses parties du monde, à partir des berges en général, aux eaux marines, douces ou saumâtres, et parfois à partir d'une pêcherie (ponton dédié à cette pratique) ou d'un bateau, on utilise aussi des sections horizontales de filets (ronds ou carrés) qu'on remonte après les avoir posés sur le fond (avec ou sans appât selon les cas et les espèces visées). Ils sont dits « balances » ou « carrelets » (filets de forme carrée). Ces filets peuvent être soumis à réglementation ou taxes.

Verveux

Les verveux sont de petits filets pièges d'une dizaine de mètres en forme de chalut. À l’intérieur de ce filet se trouve, tous les mètres, une pièce de filet en forme d'entonnoir par laquelle les poissons et les crevettes arrivent à entrer mais qui les empêche de ressortir.

Certains verveux sont équipés d'ailes sur les côtés qui déroutent le poisson vers l'entrée : ce système permet de pêcher une zone plus étendue.

Ils sont utilisés en eau douce comme en mer. Pour l'eau douce, ils sont immergés avec une embarcation tandis qu'en mer on les pose à marée basse et on les attache avec des piquets.

Avec ce genre de filets, on peut attraper des anguilles, des poissons-chats, des mulets, des bars, des poissons plats, etc.

Impacts environnementaux, « filets fantômes »

Les filets ne sont pas recyclés et beaucoup sont abandonnés ou perdus en mer. Selon leur longueur et profondeur, leur taille de maille, leur sélectivité, la durée et le lieu de leur pose, les filets ont une influence directe (surpêche…) ou indirecte (prises involontaires de tortues, dauphins, filets fantômes…) sur les écosystèmes marins et océaniques. Même des filets d'apparence modeste ou fragiles peuvent capturer et noyer de grandes espèces de cétacés, ou requins[8]. Depuis les années 1980, des recherches visent à évaluer leur quantité[9] et réduire leur impact, particulièrement en Méditerranée[10]. Sous forme de chalut de fond, les filets ont des impacts significatifs qui commencent à être bien étudiés.

Les filets perdus en mer (du fait des tempêtes ou d'accrochages avec des grands cétacés, des cargos, des sous-marins ou à la suite d'accrochages sur des récifs ou sur des épaves constitueraient environ 10 % du plastique des océans (macro-déchets marins). Ils continuent longtemps à piéger des animaux marins, d'autant plus qu'ils sont faits en matière synthétique solide et peu dégradable (PA6…) et que n'importe quel objet flottant en surface ou près de la surface entre deux eaux attire les poissons (fait exploité par les dispositifs de concentration du poisson ou DCP).

D'autres, plus ou moins déchiquetés par la mer ou des hélices, finissent en microplastiques ou par être rejetés dans les laisses de mer. De petits morceaux de filet, parfois couverts de pontes de poissons ou d'autres organismes marins, sont fréquemment ingérés par des oiseaux marins (albatros par exemple).

1 459 filets fantômes étaient géolocalisés en France par GhostMed (science participative) avec l'Institut méditerranéen d'océanologie dont 127 avaient été retirés en 2021, année où l'Office français de la biodiversité a lancé un appel à projets (150 000 euros) pour retirer des engins de pêche fantômes devant les côtes d'Occitanie, de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de Corse, et les traiter[11].

Notes et références

- Les pingers sont obligatoires dans certains pays (règlement européen)

- « Cast from the past: World's oldest fishing net sinkers found in South Korea », sur m.phys.org

- Le Chasseur français, no 599, , p. 274.

- « Page »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) sur les filets, par Ifremer

- ex dans le calvados http://www.calvados.gouv.fr/filet-fixe-r1820.html

- « Pêche - le filet », sur Le Chasse-Marée (consulté le ).

- « Armement et assemblage des nappes de filets - Section /pêche 1 », sur ispm.ac.ma (consulté le )

- Exemple filmé près de l'île d'Elbe d'un grand requin mort pris dans un filet

- Fanny Bouchaud, « La mer Méditerranée, une beauté… plastique ? », Actu-Environnement, (lire en ligne, consulté le ).

- Synthèse de la FAO, de 2006, sur les impacts des engins de pêche en méditerranée, avec informations sur des outils permettant une pêche plus sélective

- Fanny Bouchaud, « L'OFB lance un appel à projet pour retirer les engins de pêche fantômes et les traiter », Actu-Environnement, (lire en ligne, consulté le ).