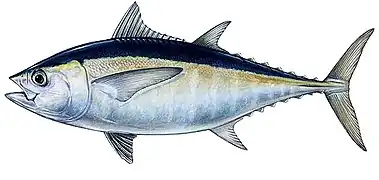

Thon

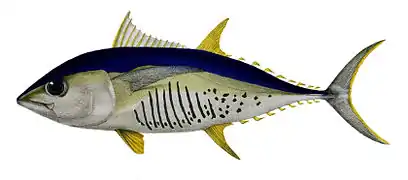

Les thons sont des poissons océaniques de la famille des scombridés : thon rouge, thon blanc — ou germon —, thon jaune — ou albacore —, thon patudo et thon rose ou listao. Ces trois derniers sont des thons tropicaux.

l'appellation « Thon » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

.jpg.webp)

Taxons concernés

- genres concernés :

- Espèces : Voir texte

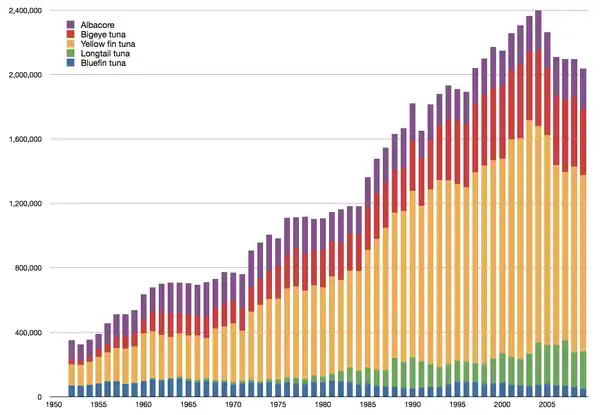

Le thon est très largement disponible mais le risque de surpêche est grand. La capture mondiale de thonidés est de l'ordre de 4,5 millions de tonnes par an[1].

Zoologie

Espèces

Cette famille de nageurs véloces (avec des records de 80 km/h) et de mangeurs voraces (chaque jour jusqu'à 30 % de leur poids en petits poissons ou crustacés) compte une douzaine d'espèces. Les voici par ordre décroissant de quantités pêchées :

- la bonite à ventre rayée ou listan ou listao (Katsuwonus pelamis) est un thonidé tropical. C'est l'espèce de thon la plus pêchée avec 2,8 millions de tonnes en 2006 (60 % des pêches de thon)[2].

- le thon jaune ou albacore (Thunnus albacares) est un thon tropical. Il a été observé en plongée à des profondeurs supérieures à 1 000 m au large des Seychelles et représente 24 % des pêches.

- le thon obèse ou patudo : Thunnus obesus (10 % des pêches)[1].

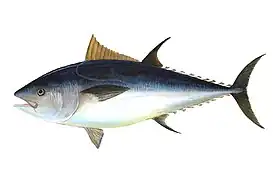

- le thon blanc ou germon : Thunnus alalunga' est plus petit que le thon rouge et vit avec ce dernier. Il est pêché en surface.

- les trois espèces de thons rouges, les plus gros, qui peuvent atteindre jusqu'à 500 kilogrammes.

- Le thon rouge du Nord ou thon rouge de l'Atlantique : Thunnus thynnus, présent dans l'Atlantique et la Méditerranée et autrefois en mer du Nord peut vivre 40 ans et dépasser les 200 kg.

- Le thon rouge du Sud : Thunnus maccoyii.

- Le thon rouge du Pacifique : Thunnus orientalis.

- la thonine commune ou ravil (Euthynnus alletteratus), thon tropical.

Description

Les thons, par leur grande taille, leur hydrodynamisme et leur bonne vision, sont des nageurs très rapides. Bien qu'ils soient poïkilothermes, ce sont les seuls poissons, avec certains grands requins, qui possèdent un système d'échangeurs de chaleur leur permettant de conserver au chaud leurs muscles et leurs viscères. Ce système, que l'on nomme rete mirabile, ou réseau admirable, est basé sur le contact entre des capillaires veineux, dont le sang est réchauffé par l'activité musculaire, et des capillaires artériels, dont le sang froid provenant des branchies se réchauffe au contact des capillaires veineux. Toutefois, ce système n'est pas aussi élaboré chez toutes les espèces de thons et n'est pas aussi développé chez les jeunes que chez les adultes. Ce sont les grands thons rouges (pouvant dépasser 4 mètres et atteindre 700 kg) qui sont capables de fréquenter les eaux les plus froides, ils sont d'ailleurs pêchés jusqu'en Islande. À l'inverse de la plupart des espèces de poisson qui ont la chair blanche, celle des thons est souvent rose, du fait de leur importante vascularisation.

Le thon est un infatigable migrateur, ce qui permet de le repérer lors des campagnes de pêche. Les bancs ou mattes rassemblent plusieurs milliers d'individus poursuivant des bancs de sardines, d'anchois, de sprats, de maquereaux, et méduses[3] dont ils se nourrissent.

Un aliment

Le thon est une source de protéines, de phosphore, de sélénium, de vitamines A et D, et du groupe B. Il est pauvre en cholestérol, et le thon rouge se démarque du thon blanc par sa teneur élevée en acides gras oméga-3 dont l'acide eïcosapentaénoïque (EPA) et l'acide docosahexanoïque (DHA)[4]. Sa consommation a des effets favorables sur la santé cardiovasculaire et réduirait la mortalité par maladie cardiovasculaire, mais en raison de sa position de prédateur, et parce qu'il contient beaucoup de lipides, le thon rouge a tendance à accumuler des polluants tels que les organochlorés ou dans la chair le mercure, métal très toxique, notamment sous forme de méthylmercure. Des analyses faites au début des années 1970 sur des spécimens anciens de thons (et d'espadons) échantillonnés dans les musées laissent penser que ce phénomène n'est pas uniquement dû aux pollutions récentes[5] - [6]. Enfin, en cas de mauvaises manipulations et/ou de rupture de la chaine du froid le thon (comme les autres poissons scombroïdes, c'est-à-dire de cette famille) compte parmi les sources les plus courantes d'intoxication à l'histamine dite dans ce cas scombrotoxisme[7]. Il est en France surveillé dans le cadre du "Plan de surveillance de l'histamine dans les produits de la pêche" (ainsi en 2006, sur 375 prélèvements, 10 non-conformités ont été mises en évidence par la DGAL[7]).

Pour des raisons de conservation, le thon est souvent commercialisé en conserve. Au Japon, le thon est consommé cru sous forme de sushi ou de sashimi, des formes de préparation qui tendent à se populariser en Occident ; la partie ventrale, ou thon gras, étant la plus appréciée. De nombreux pays du Pacifique, des côtes africaines et de la Méditerranée pouvant le consommer frais, de nombreuses recettes existent, y compris crue ou en marinade de citron (voir notamment poisson cru à la tahitienne).

Économie : pêche et élevage

La madrague

La madrague (Almadraba en espagnol) est une technique de pêche au thon rouge traditionnelle en Méditerranée. Elle consiste à piéger des bancs de poissons au cours de leurs migrations le long des côtes. Des filets de grandes dimensions, appelés thonaires ou thonnaires ou thonares (tonnara en italien), sont disposés de manière à former un piège et à diriger les thons vers la « chambre de mort ». Les filets sont ancrés au fond et retenus en surface par des flotteurs. Lorsque des poissons sont pris, des bateaux viennent se placer tout autour de la chambre de mort, puis les filets sont relevés progressivement de manière à resserrer les thons sur quelques mètres carrés et la mise à mort (matanza en italien) intervient. Cette pêche artisanale, mais qui nécessite des moyens et de l'organisation, se pratique au printemps et en été, notamment au large des côtes de Sicile et de Tunisie. Son importance s'est tellement réduite qu'il ne reste plus qu'une poignée de madragues en Sicile alors qu'il y en avait plus de 250 dans les années 1960. Cette méthode archaïque et peu rentable survit grâce aux prix élevés consentis par les acheteurs japonais. Les Japonais consomment 15 % du poisson mondial, mais 90 % du thon rouge.

Il existe deux sortes de madrague : la madrague rentrante et la madrague sortante.

- La madrague rentrante (1 355 tonnes en 1992) piège les thons en mai et juin, à l'entrée du détroit de Gibraltar, au moment où ces poissons gagnent la Méditerranée pour frayer. On en dénombre quatre espagnoles (1 271 tonnes) et trois marocaines (84 tonnes).

- La madrague sortante (770 tonnes en 1992) se pratique sur les côtes méditerranéennes et à l'est de Gibraltar, quand les thons regagnent l'océan. Cinq pays sont concernés : Italie, Tunisie, Maroc, Libye et Espagne. Les madragues font l'objet de critiques : on leur reproche de capturer les femelles au moment où elles vont frayer.

Les appâts vivants (pêche à la canne)

Cette pêche, créée au Portugal en 1926, a été ensuite développée en Californie avant de se développer en Europe dans les années 1950, notamment au Pays basque. Cette technique de pêche consiste à capturer et à conserver vivants de petits poissons tels que des sardines ou des anchois, que l'on utilisera comme appâts après avoir repéré un banc de thons. Les thons sont ainsi pêchés à la canne.

Le but est d'attirer le thon le plus près du bateau et de l'y maintenir en lançant des sardines ou des anchois vivants. Les pêcheurs mêlent à leurs appâts des hameçons sans ardillon au bout de lignes. Les canneurs peuvent alors ferrer leur proie. Des jets d'eau aspergent la surface de l'eau simulant le frétillement des sardines et dissimulant les pêcheurs. Les thons excités deviennent plus faciles à attraper. La pêche à la canne tend à disparaître en France, mais reste pratiquée en Afrique ou dans les pays du Pacifique qui disposent de grandes ressources en appâts vivants.

Les filets dérivants

La pêche aux thonidés à l'aide de filets dérivants (ou filets maillants) a été interdite par l'Union européenne à compter du 1er janvier 2002. Il s'agit de filets flottants de très grande longueur (plusieurs kilomètres) dont les mailles ont été élargies pour capturer les espèces de grande taille comme les thons. On leur reproche leur manque de sélectivité (ils prennent aussi bien les dauphins et les tortues marines) et leur trop grande efficacité, dangereuse pour le maintien des ressources. Dans un premier temps, l'Union européenne avait réglementé leur longueur en fixant un maximum de 2,5 km, suivant en cela les recommandations de l'ONU. Cette mesure, d'ailleurs mal respectée, s'est avérée inefficace.

La senne

.JPG.webp)

C'est l'engin de pêche utilisé majoritairement sous les tropiques par les flottilles de thoniers-senneurs congélateurs. Ce sont de puissants navires de 50 à 120 mètres munis de moteurs de 4 000 ch. Ils filent 16 nœuds et sont équipés pour détecter les bancs de thons grâce à de l'électronique (radar, sonar), des nids de pie et quelquefois des hélicoptères.

La senne utilisée est un filet gigantesque largué en arc de cercle autour du bateau. Elle peut recouvrir jusqu'à 21 hectares soit deux fois la superficie de la place de la Concorde. Seuls les quais de Dakar, Abidjan ou de Pointe Noire (en Afrique de l'ouest) sont assez vastes pour les déployer en cas de grandes réparations. La campagne de pêche peut durer jusqu'à 45 jours (des milliers de milles parcourus). Les bancs de thons sont souvent repérés par des hommes munis de puissantes jumelles dans leurs nids de pie (les hommes d'équipage repèrent les oiseaux qui se regroupent au-dessus des bancs, ou les thons qui sautent au-dessus de la surface. Les radars modernes arrivent à détecter les oiseaux à très grande distance). Une fois repéré, le thonier doit se placer à moins de 10 m sur la droite du banc dans la même direction et à la même vitesse. Au bon moment, le thonier largue son skiff, entraînant la senne et tente de contourner le banc. L'encerclement et la capture durent en général plus d'une heure. Le filet est maintenu à l'eau et les poissons sont récupérés à l'aide d'une grande épuisette que l'on appelle la salabarde, elle est manœuvrée par un palan. Les poissons sont alors immédiatement plongés dans les cuves du bateau, remplies de saumure réfrigérée. Un seul coup de senne peut permettre de capturer jusqu'à 200 tonnes de thons et la manœuvre dure jusqu'à 15 heures.

Cette technique s'est développée dans les années 1950 sous l'impulsion de quelques pêcheurs français. La saison du passage du thon dans les eaux côtières du golfe de Gascogne est courte et ne dure que 4 à 5 mois. C'est sur ce constat que trois canneurs basques ont décidé en 1955 d'aller vers le Sénégal où la sardine et l'albacore sont abondants en hiver. Dès 1956, ce sont 25 équipages qui mettent le cap au sud accompagnés d'un chalutier servant de congélateur. En 1961, le Curlinka utilise la première senne et en 1963, le premier thonier-senneur Île des Faisans s'équipe à l'arrière d'un fort canot, le skiff, destiné à la manœuvre du filet. C'est le début de la pêche industrielle du thon. Le marché européen en consommait en 1960 160 000 tonnes. Espagnols et Français en produisaient 110 000 tonnes, il y avait donc un marché de 50 000 tonnes à conquérir. Ce fut la course aux investissements. Mais, très vite, le marché devient saturé et le cours du thon s'écroule. Les ressources s'épuisant sur les côtes d'Afrique de l'ouest, la flotte française se redéploie en 1985 dans l'océan Indien.

Les pêcheurs traditionnels sachant de façon empirique que les thons se rassemblent sous des objets flottants (bois flottant, vieux cordages, mammifères marins), cette observation a été appliquée à la pêche industrielle par les grands thoniers senneurs. Profitant de ce comportement agrégatif, encore mal expliqué, ils laissent dériver au gré des courants, des radeaux flottants équipés de bouées (DCP). La senne (gigantesque filet) est alors déployée de part et d’autre de l’embarcation, encerclant le banc de thons venu se réfugier sous le DCP. Au début des années 1990, constatant la prise excessive de juvéniles dans ce mode de pêche, les scientifiques, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD) notamment, ont étudié les relations entre les espèces de thons tropicaux et ce dispositif de pêche et ont mis en question la possibilité de piège écologique. En effet, l'étude de la pêche au thon tropical[8] a révélé que les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants semblaient agir sur les thons de façon très attractive, les piégeant puis de les entraînant vers des zones écologiques peu favorables où la nourriture serait moins abondante. L'IRD recommande donc la prudence dans la gestion de la pêche industrielle car, selon l'organisme, malgré le faisceau de présomptions, les études ne permettent pas de certifier l'impact négatif des DCP sur l’ensemble du cycle de vie des espèces suivies et donc s’ils constituent un véritable piège écologique. Au regard des effets biologiques observés, l'IRD conseille que les DCP dérivants ne soient pas déployés près des côtes où se concentrent les juvéniles de thons pour éviter d’entraîner les jeunes poissons — avenir du stock — hors des zones favorables.

La ligne

Le thon peut être péché à la ligne traînante (pêche à la traîne). Cette technique a été très utilisée par les pêcheurs bretons et du Pays basque qui savaient où traîner leurs lignes grâce à plusieurs signes :

- le bouillonnement de la surface dû aux mouvements des thons lors de leurs chasses aux sardines ;

- le claquement du sillage de thons dans les vagues ;

- comme une tache d'huile, le banc de thons serrés en surface freine le clapot de la mer.

Le thon blanc est traqué de mai à septembre dans l'Atlantique. Les ligneurs parcourent le golfe de Gascogne et l'ouest de l'Irlande.

Les thonidés peuvent également être pêchés à la canne, sur des bateaux de faible tonnage comme les bonitiers, lorsque le banc se nourrit en surface. Les hameçons sont alors dépourvus d'ardillon afin de permettre un décrochage automatique lorsque le poisson retombe sur le pont du navire de pêche. Ce type de pêche côtière journalière est fréquemment pratiquée dans les zones insulaires tropicales.

Des navires de moyens à gros tonnages pratiquent également la pêche à la palangre pour capturer des thons qui sont congelés ou entreposés sur un lit de glace au cours de campagnes de pêche de quelques jours à plusieurs semaines. Ce type de pêche est pratiqué par exemple dans le Pacifique Sud[9].

Enjeu économique et surpêche

Selon les témoignages anciens, les thons étaient très abondants dans « la mer herbeuse » (Mer des sargasses) au point qu'on a imaginé dans les années 1870 d'aller y exploiter les algues (en les brûlant sur place et en rapportant les cendres pour remplacer le goémon difficile à collecter en Bretagne)[10] tout en y pêchant le thon pour compenser l'effondrement déjà constaté des pêcheries européennes « Ne pourrait-on pas utiliser cette richesse maintenant que les pêcheries tendent à s'épuiser ? Des bateaux viviers, semblables à ceux confectionnés en Amérique, apporteraient dans les ports du poisson frais qui rencontrerait nombre d'acheteurs ».

Dans les années 1800 en mer du Nord, en été et en automne, les pêcheurs de hareng voyaient autour de leur bateau sur les lieux de pêche les grands thons rouges (ou « scombres ») parfois en grand nombre, mais ils ignoraient comment les pêcher sans danger[11]. Quelques pêcheurs au début des années 1900 apprennent à les appâter et à les pêcher. Dans les années 1920, on sait mieux les capturer et on en débarque beaucoup dans certains ports de pêche d'Europe du nord-ouest. Bien que très artisanale, cette pêche a entrainé un rapide déclin des grands thons de l'Atlantique (disparus en quelques décennies de cette région marine), au point qu'on pourrait avoir (s'il ne restait quelques témoignages photographiques) l'impression qu'ils n'ont jamais existé, ou qu'il s'agissait d'une période anormalement et localement riche en thons[11].

Il est certain que le thon rouge était localement et saisonnièrement très abondant dans les années 1920-1930, car on l'y pêche alors en grande quantité ; À titre d'exemple, le chalutier Le Touquet, en a débarqué au port de Boulogne-sur-Mer 12 thons rouges (Thunnus Thunnus L.) « pêchés en quelques heures » ! Durant cette même saison de pêche (1932), rien qu'en , 400 gros thons de la mer du Nord ont été débarqués à Boulogne et durant la saison de pêche, ce sont environ un millier de thons rouges qui ont été débarqués, d'un poids moyen de 180 à 200 kg (valeur approchant 30 000 euros au cours du thon de 2010[12]). Pour la CPIEM, le Gall (chef du Laboratoire de la station de Boulogne-sur-Mer, et correspondant du Conseil permanent international pour l'exploration de la Mer) conclut[13] - [11] de ses études et enquêtes auprès des pêcheurs que « le thon rouge a toujours pu faire partie de la faune normale de la mer du Nord en tant que visiteur annuel, de juillet à octobre, quand les conditions hydrologiques : influx des eaux atlantiques dans ce domaine lui permettent cette extension de son habitat ». Il estime que les fluctuations observées chez les thons sont liés à celles, naturelles des transgressions atlantiques[14], et que donc « le thon ne désertera pas encore la mer du Nord »[11].

Ce sont aujourd’hui les industries de la congélation et de la conserverie qui règlent l'exploitation de la plupart des espèces de thon (germon, albacore, etc.) exception faite du thon rouge qui est dans sa quasi-totalité vivant après la pêche. Plus que tout autre, le thon rouge a une grande valeur commerciale (jusqu'à 30 000 euros pour un thon de 200 kilos en 2010[12]) et intéresse de nombreuses pêcheries internationales. La pêche au thon est une pratique très ancienne et n'était qu'une pêche d'appoint jusqu'aux années 1950. Avec la mise au point d'outils plus performants[15], cette pêche s'est modernisée : ces outils ont rendu plus efficace la recherche du poisson qui ne se basait avant que sur l'instinct du capitaine, ce qui a permis également de minimiser les pêches accessoires et sous taille.

Le niveau actuel de pêche du thon rouge est évalué à 50 000 tonnes annuelles en Atlantique et Méditerranée (pour un quota de 29 500 tonnes), alors que le taux de prises permettant le renouvellement est estimé à 15 000[16], ce qui a déjà contribué à la disparition du thon rouge dans l'ouest de l'océan Atlantique. Actuellement, le même sort est promis au thon rouge de la Méditerranée d'ici trois à cinq ans si aucune mesure n'est prise contre la surpêche[17].

Une étude de Greenpeace en 2010 révèle que près d'un tiers des boîtes de thon en vente sont mal étiquetées ou contiennent un mélange d'espèces (thon listao, thon obèse et thon albacore, y compris des juvéniles d'espèces en déclin) dans le même contenant, pratique interdite dans l'Union européenne[1].

Le thon en voie de disparition ?

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a relevé que le thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) était une espèce vulnérable et menacée d'extinction[18]. En cause, la pêche intensive au large des côtes de la mer Japon pour satisfaire l'appétit toujours grandissant des Japonais. Un plat qui à lui seul accapare 62 % de la production thonière[19].

Élevage

.jpg.webp)

L'élevage de thon se développe même s'il s'agit en fait d'engraisser des poissons collectés lors des saisons de pêche pour ensuite les vendre sur le marché japonais. Les thons sont capturés par des thoniers-senneurs puis ils sont installés dans des cages circulaires de 200 000 m3 et nourris avec des poissons fourrages (sardines, maquereaux). Les jeunes thons ont des performances d'engraissement importantes avec une croissance de 5 kg par mois au cours de l'été. Ils sont maintenus dans des cages dont la densité est de 2 à 4 kg par m³. La Croatie et l'Australie sont les leaders de ce marché. La reproduction en captivité est maîtrisée en recherche, mais n'est pas appliquée à grande échelle.

Autres acceptions

Dans un registre de langue familier, principalement en France, le terme « thon » qualifie également une personne laide.

Divers

Dans le calendrier républicain français, le 25e jour du mois de ventôse, est officiellement dénommé jour du Thon.

Notes et références

- « Les boîtes de thon ne sont pas toujours celles que l'on croit », sur Le Monde, (consulté le ).

- « FAO »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF].

- (en)the-importance-of-jellyfish-in-the-oceans-food-chain .

- Détails sur le site Passeport Santé.

- (en)G. E. Miller, P. M. Grant, R. Kishore, F. J. Steinkruger, F. S. Rowland et V. P. Guinn, Mercury Concentrations in Museum Specimens of Tuna and Swordfish ; Science 10 March 1972: vol. 175 no 4026 p. 1121-1122 DOI 10.1126/science.175.4026.1121.

- (en)Résumé.

- Voir p. 17, in Bilan des plans de surveillance et de contrôle mis en œuvre par la DGAL en 2006[PDF].

- La pêche sous objets flottants dérivants, danger pour la survie des thons tropicaux.

- fiche IFREMER.

- Scan OCR du Journal géographique Le globe, organe de la société géographique de Genève pour ses mémoires et bulletins, 1877 (exemplaire de l'Université d'Ottawa).

- M. J. Le Gall, chef du Laboratoire de Boulogne-sur-Mer), Thon et germon / Le thon rouge (Thunnus Thunnus L.) en mer du Nord et dans l'atlantique nord-est , Archives d'Ifremer.

- Euronews, Les fermes des thons rouges, , consulté .

- J. Le gall. - Contribution à l'étude de la biologie du thon rouge (Thunnus Thunnus). Sur la présence de thons rouges en mer du Nord et dans l'Atlantique Nord-Est. Journal du Conseil permanent international pour l'exploration de la mer, vol. II, no 3, .

- Transgressions atlantiques : phénomène selon Le Gall « confondu avec les marées profondes, provoqué par les mêmes causes d'ordre astronomique, en présente les mêmes rythmes, reconnus et établis par les travaux de Petterson, S. Storrow, D'Arcy Thomson et Le Danois ».

- Un petit avion pouvait ainsi détecter les bancs de thons visuellement, avant que cette utilisation soit interdite. Des satellites du type Météosat ou des sonars peuvent également participer à la pêche ; ils peuvent entre autres, mesurer les températures superficielles de l'eau et ainsi localiser les endroits où l'on a le plus de chances de trouver des bancs.

- Le Monde du .

- (fr)Mais où est donc passé le thon rouge de Méditerranée ?[PDF], document de Greenpeace.

- « L’appétit mondial pour les ressources pousse de nouvelles espèces vers l’extinction – La Liste rouge de l’UICN », sur https://www.iucn.org/fr/, (consulté le ).

- Yagishita Yuta, « L'ïle⇔île d'Iki veut sauver le thon », Mensuel, , p. 17 (ISSN 0026-9395).