Espadon

Xiphias gladius

L'espadon (Xiphias gladius) est une espèce de poissons pélagiques des mers tropicales et tempérées, unique représentant de la famille des Xiphiidés. Il peut dépasser les 2 m de long et peser plus de 100 kg. Il possède un long « bec » (le rostre) plutôt aplati qui représente le tiers de la longueur totale de l'animal. L'espadon se nourrit de calmars et de poissons. Sa vitesse de pointe est de l'ordre de 40 km/h[1].

Étymologie

Le terme « espadon » vient de l'italien spadone qui signifie « grande épée ». Il est nommé swordfish en anglais, Schwertfisch en allemand et pez espada en espagnol, soit littéralement « poisson-épée »[2].

Dans les pays francophones, l'espadon est aussi appelé « espadron » aux Seychelles et « poisson porte-épée » en Mauritanie[3].

Son nom binomial, Xiphias gladius, vient du grec ξίφος (xífos) et du latin gladius qui signifient tous deux « épée ».

Description

Anatomie

De forme allongée et cylindrique, l'espadon se reconnaît aisément par son très long rostre (« épée ») caractéristique, d'une longueur comparable à celle du corps[4] - [5]. Cet attribut lui donne des airs de ressemblance avec les marlins (famille des Istiophoridés) bien que leur physiologie soit assez différente (le rostre est beaucoup plus court) et qu'ils n'appartiennent pas à la même famille[6].

Sa couleur varie d'un brun noir sur sa partie dorsale à un brun plus clair sur sa partie ventrale[5]. Ses nageoires sont brunes ou brun noir[4].

Il peut mesurer jusqu'à 455 cm de longueur et atteindre les 537 kg[5]. Son espérance de vie est d'une dizaine d'années en mer Méditerranée mais peut aller jusqu'à quinze ans.

Différence avec les marlins

L'espadon se distingue des Istiophoridés par son rostre aplati et non conique, l'absence de dents et d'écailles visibles chez l'adulte, des nageoires dorsales et anales distinctement séparées chez l'adulte, l'absence de nageoires pelviennes et la présence d'une seule carène latérale de chaque côté du pédoncule caudal[5] - [4] - [7]. De plus, l’œil de l'espadon est très grand, en conformité avec sa prédation essentiellement nocturne et sa tendance à descendre plus bas que les marlins dans la colonne d'eau.

La peau des espadons diffère beaucoup de celle des marlins, qui chez l'adulte présente des protubérances en forme de V [écailles osseuses][8] - [9], alors que la peau de l'espadon adulte apparait lisse car ses écailles sont profondément encastrées dans le derme[7] - [10].

Physiologie

Bien qu'étant un animal ectotherme, l'espadon possède un organe spécial près des yeux qui lui permet de réchauffer ses yeux et son cerveau de 10 à 15 °C par rapport à la température de l'eau. Ce réchauffement permettrait de grandement améliorer sa vision, et donc sa capacité de prédation[11]. Un tel mécanisme n'est recensé que sur quelques espèces de poissons prédateurs tels le marlin, le thon et certains requins[12].

Comme souvent chez les grands pélagiques, l'espadon est prédisposé à la nage rapide. Toutefois, contrairement aux Thonidés qui possèdent un fort pourcentage de muscles rouges propices à une nage soutenue, l'espadon possède un plus fort pourcentage de muscles blancs ce qui le rend plus apte à des pointes de vitesse[13]. Cependant, la vitesse de pointe de l'espadon a été longtemps surestimée[14]. Une étude sur des grands poissons proches de l'espadon, comme le marlin, a montré qu'elle pouvait au plus être de l'ordre de 40 km/h[1], ce qui est très inférieur aux marlins. Par ailleurs, l'espadon ne pourrait dépasser des vitesses de 50 km/h sans expérimenter de cavitation. Ainsi, il ne nagerait qu'exceptionnellement à plus de 30 km/h[15].

Alimentation

L'espadon est un prédateur. Il se sert de sa vision développée, capable de s'adapter à un large spectre de luminosité, pour chasser ses proies aussi bien la nuit que le jour, et jusqu'à des profondeurs importantes[16]. Il se nourrit essentiellement de poissons, mais aussi de crustacés et de calmars[17].

Habitat et répartition

L'espadon est un poisson pélagique, essentiellement océanique, qui vit généralement entre 200 et 600 m de profondeur et dans des eaux à la température comprise entre 18 et 22 °C[4] (un peu moins en Méditerranée).

On le retrouve dans les eaux tropicales et tempérées des océans du monde entier. Il est ainsi présent dans les océans Atlantique, Pacifique et Indien, ainsi que dans des mers comme la mer Méditerranée, la mer Noire et la mer de Marmara[18].

Très mobile, l'espadon migre souvent vers des eaux plus chaudes en hiver et plus froides en été.

Parasites

Comme la plupart des poissons, l'espadon est l'hôte de nombreux parasites, dont des cestodes, digènes, monogènes, nématodes et copépodes. Treize taxa de parasites ont été identifiés dans les espadons de Méditerranée[19]. Certains parasites, en particulier les larves d’Anisakis spp. identifiées par des marqueurs génétiques, pourraient être utilisés comme « marqueurs biologiques » et soutenir l’existence d’un stock d’espadon de Méditerranée[19].

L'espadon et l'Homme

Pêche

L'espadon était déjà pêché il y a plus de 3500 ans dans le détroit de Messine, entre le XVII° et le XVe siècle avant notre ère comme le témoigne la découverte d'os d'espadon dans des villages datant de l'âge du bronze[20].

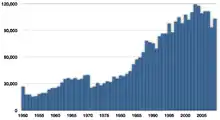

L'espadon est l'un des poissons préférés des pêcheurs. La vitesse, la force, le poids et la silhouette célèbre de l'espadon en ont fait l'une des cibles préférées de la pêche sportive, avec un matériel spécialisé. Ce loisir, en expansion, contribue à mettre en danger ce poisson et à faire proliférer certaines espèces dont il se nourrit habituellement.

Utilisation alimentaire

L'espadon est l'un des poissons les plus recherchés dans le monde pour sa chair[21]. Il est catégorisé dans les poissons semi-gras[22]. Il contient toutefois des doses souvent élevées de mercure et fait aussi (comme certains autres grands prédateurs pélagiques) partie des espèces naturellement riches en histamine, susceptible de déclencher une forme d'intoxications alimentaires (scombrotoxisme) à la suite de la conversion de l'histidine en histamine (par l'action de décarboxylases microbiennes en cas de rupture de la chaine du froid)[23].

Protection

Depuis 1991, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a multiplié les recommandations et établi des quotas de prises par pays, ainsi que des minima de taille et d'âge. Mais ces poissons continuent à être capturés jeunes, et l'état des stocks s'en ressent.

Dans la culture

La confusion fréquente entre l'espadon et le marlin est très ancienne. Déjà, la première édition française du Vieil Homme et la Mer parlait d'un espadon, alors qu'Hemingway, lui, parlait bien d'un énorme marlin.

_-_Kawahara_Keiga_-_1823_-_1829_-_Siebold_Collection_-_new_version.jpeg.webp)

Galerie

.jpg.webp)

Espadons au marché aux poissons de Vigo.

Espadons au marché aux poissons de Vigo. Squelette d'espadon au musée national d'histoire naturelle des États-Unis.

Squelette d'espadon au musée national d'histoire naturelle des États-Unis.

Références

- Morten B. S. Svendsen, Paolo Domenici, Stefano Marras et Jens Krause, « Maximum swimming speeds of sailfish and three other large marine predatory fish species based on muscle contraction time and stride length: a myth revisited », Biology Open, vol. 5, no 10, , p. 1415–1419 (ISSN 2046-6390, PMID 27543056, PMCID PMC5087677, DOI 10.1242/bio.019919, lire en ligne, consulté le ).

- ICCAT, 2006-2009, 191-193.

- Common names of Xiphias gladius, Fishbase, (page consultée le 22 mars 2013).

- Susie Gardieff, Swordfish, Florida Museum of Natural History, (page consultée le 21 mars 2013).

- ICCAT, 2006-2009, 193-194

- J. Pepperell, Fishes of the Open Ocean: A Natural History and Illustrated Guide, 2010, (ISBN 978-0-226-65539-0).

- Nakamura, 1985, p. 48.

- Nakamura I (1985) FAO species catalogue. Vol. 5. Billfishes of the world. An annotated and illustrated catalogue of marlins, sailfishes, spearfishes, and swordfishes known to date. FAO Fish Synop 5: 1–65.

- Sagong W, Kim C, Choi S, Jeon WP, Choi H (2008) Does the sailfish reduce the skin friction like the shark skin? Phys Fluids 20: 101510

- Govoni JJ, West MA, Zivotofsky D, Zivotofsky AZ, Bowser PR, et al. (2004) Ontogeny of squamation in swordfish, Xiphias gladius. Copeia 2004(2): 391–396

- K.A. Fritsches, R.W. Brill, E.J. Warrant, Warm Eyes Provide Superior Vision in Swordfishes, Current Biology, 15, 2005, 55−58.

- M. Hopkin, Swordfish heat their eyes for better vision, Nature, 10 janvier 2005, (page consultée le 21 mars 2013).

- ICCAT, 2006-2009, 199-200.

- (en) Colin Barras, « The one thing everyone knows about swordfish is wrong », sur www.bbc.com (consulté le )

- Stefano Marras, Takuji Noda, John F. Steffensen et Morten B. S. Svendsen, « Not So Fast: Swimming Behavior of Sailfish during Predator–Prey Interactions using High-Speed Video and Accelerometry », Integrative and Comparative Biology, vol. 55, no 4, , p. 719–727 (ISSN 1540-7063 et 1557-7023, DOI 10.1093/icb/icv017, lire en ligne, consulté le ).

- David Guyomard, François Poisson, Jean-Michel Stretta, L'espadon, espèce cible de la pêche palangrière réunionnaise, 73-76. Dans : Michel Petit, Frédéric Huynh, Halieutique et environnement océanique : le cas de la pêche palangrière à l'espadon depuis l'île de la Réunion, IRD Éditions, 2006.

- UICN, consulté lors d'une mise à jour du lien externe

- ICCAT, 2006-2009, 200-201.

- Mattiucci, S., Garcia, A., Cipriani, P., Santos, M. N., Nascetti, G. & Cimmaruta, R. 2014: Metazoan parasite infection in the swordfish, Xiphias gladius, from the Mediterranean Sea and comparison with Atlantic populations: implications for its stock characterization. Parasite, 21, 35. DOI 10.1051/parasite/2014036

- Marie-Paul Zierski et Philipp Röhlich, La grande encyclopédie des animaux, Terres éditions, , 320 p. (ISBN 978-2-35530-295-4), Espadon page 171

- Ellis 2013, p. 218.

- Hélène Roudaut, Évelyne Lefrancq, Alimentation théorique, Wolters Kluwer France, 2005, p. 134.

- voir p 17, in Bilan des plans de surveillance et de contrôle mis en œuvre par la DGAL en 2006

Voir aussi

Articles connexes

- Istiophoridae (marlins)

- Voilier de l'Indo-Pacifique (ou espadon-voilier)

Bibliographie

- (en) Richard Ellis, Swordfish: A Biography of the Ocean Gladiator, University of Chicago Press, (ISBN 0226922901).

- Izumi Nakamura, FAO Species Catalogue An Annotated and Illustrated Catalogue of Marlins, Sailfishes, Spearfishes and Swordfishes Known to date, Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1985, (ISBN 92-5-102232-1). [lire en ligne (page consultée le 23 mars 2013)]

- ICCAT, Manuel de l’ICCAT, Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique, 2006-2009, (ISBN 978-92-990055-1-4). [lire en ligne (page consultée le 23 mars 2013)]

Références taxinomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : espèce Xiphias gladius Linnaeus, 1758

- (fr+en) Référence FishBase : () ()

- (en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence FishBase :

- (en) Référence Catalogue of Life : Xiphias gladius Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Xiphias gladius Linnaeus, 1758

- (en) Référence NCBI : Xiphias gladius (taxons inclus)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Xiphias gladius

- (en) Référence UICN : espèce Xiphias gladius (consulté le )