Océan

Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée comprise entre deux continents. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en permanence brassée par des courants marins. Approximativement 70,8 % de la surface de la Terre est recouverte par l'océan mondial, communément divisé en cinq océans — Pacifique, Atlantique, Arctique, Austral, Indien — et en plusieurs dizaines de mers. Avec une profondeur moyenne de 3 682 mètres[1], les océans représentent 96 % du volume biosphérique[2].

L'océan mondial, qui abrite la majorité des espèces vivantes sur Terre (50 à 80 % selon les estimations)[3] - [4], génère plus de 60 % des services écosystémiques qui nous permettent de vivre, à commencer par la production de la majeure partie de l'oxygène que nous respirons[5]. Il absorbe environ 30 % des émissions de CO2 générées par l'humanité, ce qui provoque son acidification[6].

L'océan mondial régule à plus de 80 % le climat de la Terre. Il joue un rôle majeur dans la température terrestre.

L'océan normal (appelé aussi océan de Sverdrup) est un concept utilisé en océanographie physique pour désigner un océan homogène en température (T° uniforme de 2 à 4 °C sur les 3 700 mètres de profondeur[7]), en pH (les ions carbonates et bicarbonates dissous donne à l'eau de mer un pH basique, mais de 1751 à 2004, le pH des eaux superficielles des océans a diminué, passant de 8,25 à 8,14 en raison de leur acidification[8]) et en salinité (teneur en sels de l'ordre de 35 ‰)[9].

Cet article traite principalement de l'océan terrestre actuel mais d'autres océans sont également détaillés.

Généralités

Étymologie

Le mot « océan » vient de la divinité Océan (en grec ancien Ὠκεανός / Ôkeanós)[10], l'aîné des Titans dans la mythologie grecque.

Depuis, les géographes et océanographes ont donné des critères : les mers sont plus petites, sans qu'il existe une taille limite[12]. L'Océan arctique est actuellement le plus petit des cinq, sachant qu'il correspond à l’agrégat des mers côtières du cercle arctique et de la banquise autour du Pôle nord (en tant qu'eau gelée). Par ailleurs, la définition d'un "Océan austral" indépendant reste contestée, dans la mesure où, en l'absence de délimitations nettes, il peut être rattaché à ses trois voisins plus au Nord.

Découpage

Sur Terre, on appelle « océan Mondial », « océan Planétaire » ou encore plus simplement « l'Océan » (avec une majuscule)[13] la grande étendue d'eau salée ininterrompue encerclant les continents et les archipels. L'Océan a été traditionnellement subdivisé en trois grands ensembles (Atlantique, Indien et Pacifique), séparés par des limites de continents, mais aussi distingués par leurs caractéristiques structurelles, composition et circulation de l'eau.

Découpage grand public

Pour le grand public, on parle généralement des « cinq océans » suivants, par superficie décroissante :

| Nom | Superficie | % des océans | Remarques |

|---|---|---|---|

| Océan Pacifique | 165 250 000 km2 | 43,5 | C’est le plus grand et le plus profond des océans puisqu'il recouvre 1/3 de la surface de la planète. Le volcanisme aérien ou sous-marin y est important dans sa partie centrale et occidentale. Il est très ouvert au sud vers l'océan Antarctique et quasiment fermé au nord par le détroit de Béring. |

| Océan Atlantique | 106 400 000 km2 | 28,0 | C’est le 2e océan par sa superficie. Il s'étend du nord au sud sur une largeur de 5 000 km de moyenne et présente peu de volcanisme. Le fond de cet océan est jeune et il reçoit une grande quantité d'eau douce avec les nombreux fleuves qui s'y jettent comme l'Amazone, le Congo, le Saint-Laurent, etc. |

| Océan Indien | 73 556 000 km2 | 19,4 | Il est situé au sud de l'Asie entre l'Afrique et l'Australie. La majorité de ses eaux se trouvent dans l'hémisphère Sud. |

| Océan Austral | 20 327 000 km2 | 5,4 | Il entoure le continent antarctique et ses limites sont moins nettes que les autres océans. |

| Océan Arctique | 14 090 000 km2 | 3,7 | Il est centré sur le pôle Nord et est de petite taille et peu profond. Il est entouré de nombreuses terres et recouvert d'une épaisse couche de glace. L'océan Arctique a été officiellement adopté par l'OHI, mais sa faible superficie lui vaut d'être parfois qualifié de « mer Glaciale Arctique »[13]. |

Découpage de l'Organisation hydrographique internationale

Si le découpage était à l'origine assez arbitraire, l'Organisation hydrographique internationale propose actuellement des délimitations précises pour chacun d'entre eux.

Le premier texte de référence date de 1928 ; celui-ci délimite sept océans[14] :

- les océans Atlantique Nord, et Atlantique Sud ;

- les océans Pacifique Nord et Pacifique Sud ;

- l'océan Indien ;

- l'océan Arctique ;

- l'océan Austral.

La troisième édition de Limites des océans et des mers[15] est celle qui est en vigueur. Elle est accompagnée de trois cartes :

Les océans Atlantique et Pacifique sont divisés au niveau de l'équateur en océans Atlantique nord et Atlantique sud et Pacifique nord et Pacifique sud. Chacun est à son tour découpé en mers, golfes, baies, détroits, etc. Il existe également des étendues d'eau salée prises à l'intérieur des continents, comme la mer Caspienne, la mer d'Aral, Grand Lac Salé ou encore la mer Morte. Mais, bien que certains soient nommés « mers » en raison de leur taille ou de leur salinité, à proprement parler ils ne sont pas des mers mais des lacs salés, puisqu'ils ne communiquent pas directement avec l'Océan.

Dans l'édition courante de Limites des océans et des mers[15], l'océan Austral est inexistant car ses limites font l'objet de désaccords et n'ont pas été ratifiées à ce jour.

« L’océan Austral n’a pas toujours été reconnu. […] il disparaît en 1953 dans la troisième édition du texte de l’OHI. Depuis 2009, un groupe de travail s’occupe de mettre à jour ce texte, mais celui-ci n’a toujours pas été ratifié »

— Christian Grataloup et Vincent Capdepuy[14].

Un projet de quatrième édition[19] est consultable en ligne. Ce projet découpe le monde maritime ainsi :

- Océan Atlantique nord et ses subdivisions ;

- Mer Baltique et ses subdivisions ;

- Mer Méditerranée et ses subdivisions ;

- Océan Atlantique sud et ses subdivisions ;

- Océan Indien et ses subdivisions ;

- Mer de Chine méridionale et mers des archipels orientaux ;

- Océan Pacifique nord et ses subdivisions ;

- Océan Pacifique sud et ses subdivisions ;

- Océan Arctique et ses subdivisions ;

- Océan Austral et ses subdivisions.

Hydronymie

Le Conseil national de l'information géographique[20] a défini la nomenclature des espaces maritimes[21] en collaboration avec :

- le Service hydrographique et océanographique de la Marine ;

- l'Organisation hydrographique internationale ;

- la Commission de toponymie de l'IGN ;

- l'Institut national de la statistique et des études économiques.

La Commission nationale de toponymie du CNIG[22] (CNT/CNIG) représente la France auprès du Groupe d'experts des Nations unies pour les noms géographiques (GENUNG, en anglais UNGEGN).

Dimensions

| Océan | Profondeur | Nom du point | Latitude | Longitude |

|---|---|---|---|---|

| Arctique | 5 669 m | Molloy Deep (en) (détroit de Fram) | 79,137 ° N | 2,817 ° E |

| Atlantique | 8 408 m | Axe de la fosse de Porto Rico | 19,613 ° N | 67,847 ° W |

| Indien | 7 290 m | Fosse de Java (en) (point sans nom) | 11,20 ° S | 118,47 ° E |

| Pacifique | 10 925 m | Challenger Deep (fosse des Mariannes) | 11,332 ° N | 142,202 ° E |

| Austral | 7 385 m | Fosse des Sandwich du Sud (point sans nom) | 60,33 ° S | 25,28 ° W |

Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés[27], soit 70,8 % de la surface du globe. Leur volume total atteint 1,37 milliard de kilomètres cubes[29] et leur profondeur moyenne est de l'ordre de 3 700 à 3 800 mètres[30]. Près de la moitié des eaux océaniques dépasse 3 000 m de profondeur ; le point le plus profond est la fosse des Mariannes, avec 11 020 m de profondeur[31]. La masse volumique de l'eau de mer se situant entre 1 020 et 1 035 kg/m3, la masse totale des eaux océaniques est d'environ 1,4 × 1021 kg, soit 0,023 % de la masse totale de la Terre[32] - [33] (et près de 2 % ou 1/50e de la masse de la Lune qui est de 7,3 × 1022 kg).

Océanographie

L'océanographie est la science étudiant les mers et océans ; elle a véritablement débuté avec les grandes explorations des XVIIIe et XIXe siècles. À la croisée de multiples domaines, on la divise couramment en quatre grandes branches[34] - [35] :

- La géologie marine qui étudie les fonds marins ;

- L'océanographie physique qui étudie les caractéristiques physiques (vagues, marées, courants…) ;

- L'océanographie chimique qui s'occupe de la composition de l'eau et de son interaction avec l'atmosphère ;

- La biologie marine qui étudie la vie des océans.

On ajoute parfois à ces disciplines la météorologie maritime et l'ingénierie maritime[36]. Ces différents aspects des océans sont décrits ci-dessous.

Géologie marine : les fonds sous-marins

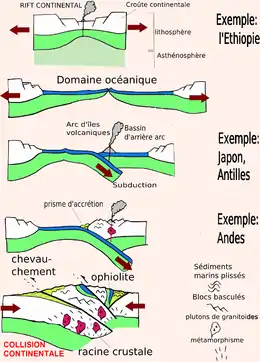

La géologie marine décrit la structure du fond des océans : géologiquement, un océan est un plancher océanique recouvert par de l'eau. Le plancher ou croûte océanique se distingue de la croûte continentale, par :

- Sa composition : le plancher océanique est la fine couche de basalte volcanique solidifié qui recouvre le manteau là où il n'y a pas de continents. La croute océanique a aussi une lithologie plus basique que la croûte continentale ;

- Son épaisseur : 5 à 7 km en moyenne, contre 30 km en moyenne pour la croûte continentale ;

- Une densité plus importante de 3,24 à 3,27, contre 2,7 à 2,8 pour la croûte continentale.

La croûte océanique est aussi la plus jeune, puisqu'elle est formée par les épanchements de lave au sommet des dorsales océaniques. Ainsi, les plus anciennes roches trouvées provenant de la croûte continentale datent de 3 700 millions d'années, tandis que les plus anciennes provenant de la croûte océanique datent de 220 millions d'années. La transition entre croûtes océanique et continentale s'effectue au niveau du plateau continental, soit de façon graduelle (marge passive), soit de façon plus brutale avec une marge active ou zone de subduction. Les géologues observent que les océans se forment généralement dans des zones déjà fracturées, correspondant à la zone de suture d'anciennes chaînes de montagnes. Ainsi, l'océan Atlantique s'est formé en faisant rejouer des failles qui s'étaient déjà mises en place lors de l'orogenèse hercynienne (à l'origine de la Pangée).

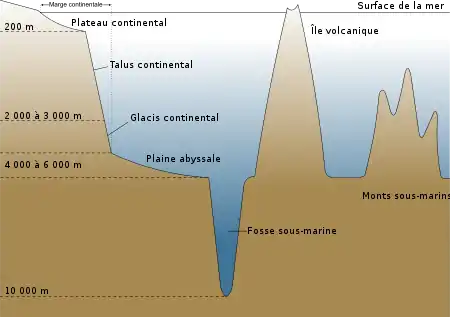

La géomorphologie sous-marine distingue les grandes caractéristiques des fonds. Près des côtes, on trouve le plateau continental, de pente très faible et descendant jusqu'à 130–150 m. La pente plus accentuée (4 à 5° en moyenne, localement plus forte) qui lui succède est le talus continental qui descend jusqu'à 2 000–3 000 mètres, avec à son pied le glacis continental où s'accumulent les sédiments. Ces ensembles forment la marge continentale ou précontinent[13]. La majeure partie du fond des océans est formée de plaines abyssales entre 3 000 et 6 500 mètres, de pente très faible.

Ces paysages sous-marins connaissent des interruptions : les canyons sous-marins entaillent le talus continental, parfois jusqu'au plateau continental sous forme de gouf. Les plaines abyssales sont parsemées de collines abyssales peu élevées[37] et coupées par les longues fosses sous-marines parfois très profondes, et les dorsales, similaires aux chaînes de montagne sur terre. Au milieu des dorsales, le rift profond (1 500 et 1 800 m) est l'endroit où la nouvelle croûte se crée par épanchement de lave. Le volcanisme sous-marin donne aussi d'autres paysages comme les monts sous-marins et les volcans sous-marins, devenant des îles volcaniques lorsqu'ils émergent.

On estime en 2016 que seuls 10 % des fonds marins en dessous de 200 m de profondeur ont été explorés[38].

Océanographie chimique : l'eau de mer

L'eau de mer est l'eau salée des mers et des océans de la Terre. On dit qu’elle est « salée » parce qu'elle contient des substances dissoutes, les sels, constitués d'ions, principalement des ions halogénures comme l'ion chlorure et des ions alcalins comme l'ion sodium. On trouve 30 à 40 g de sels dissous pour 1 kg d'eau de mer. L'eau salée s'oppose à l'eau douce, qui contient moins de 1 g de sels dissous par kilogramme. La masse volumique de l'eau de mer à la surface est d'environ 1,025 g/ml, supérieure de 2,5 % à celle de l'eau douce (1 g/ml) à cause de la masse du sel et de l'électrostriction.

Océanographie physique : l'eau en mouvement

L'eau des océans est loin d'être immobile : elle est au contraire constamment en mouvement, même quand l'absence de vent lui fait prendre l'aspect d'un miroir. il existe ainsi des mouvements oscillatoires de faible période (les vagues et la houle) ; des mouvements oscillatoires de plus grande période (marée, oscillation d'inertie, tsunamis et ondes de tempête) ; et les mouvements non oscillatoires, c'est-à-dire les courants marins non liés à des forces périodiques (courant géostrophique, courant d'Ekman). L'océanographie physique étudie les mouvements et propriétés des eaux marines.

Sur une échelle de temps plus longue, l'eustatisme désigne la variation du niveau moyen de la mer (voir l'article sur l'élévation du niveau de la mer).

Vagues

Les vagues peuvent être créées par le passage des objets dans l'eau (comme pour le sillage d'un bateau), par la rencontre de courants (comme pour le mascaret créé par la marée), mais le plus souvent sont créées par le vent soufflant à la surface. Les fluctuations de pression associées à la turbulence du vent créent des ondes très courtes, les vagues capillaires, mais aussi plus longues, vagues. La hauteur, la période et la longueur des vagues va s'accroître avec la force du vent (mesurée sur l'échelle de Beaufort), la distance sur laquelle il souffle (le fetch) et la durée pendant laquelle il souffle.

Si la mer du vent désigne les vagues activement générées par le vent local, la houle désigne une mer du vent qui s'est propagée hors de la région où elle a été générée[39]. Cette « transformation » de la mer du vent en houle se produit aussi lorsque le vent faiblit et n'est capable que d'entretenir les vagues les plus courtes. Si le vent a soufflé suffisamment fort, longtemps et/ou sur une assez grande distance, la houle en sera d'autant mieux formée, avec une longueur plus élevée et une plus grande énergie emmagasinée. La houle peut ainsi parcourir d'immenses distances, même en l'absence de vent[40] ; on parle alors de « houle résiduelle ». Malgré leur apparence régulière et sinusoïdale, les vagues et la houle ne sont pas parfaitement périodiques, et ne peuvent pas être réduites à une courbe mathématique simple. On utilise l'analyse spectrale pour les décomposer en somme d'ondes simples.

Le mouvement des vagues est circulaire en eau libre, et son amplitude se réduit alors que la profondeur augmente. On considère qu'à une profondeur égale à la moitié de la longueur d'onde, le mouvement peut être considéré comme nul[13] ; les vagues ne concernent donc qu'une mince couche de l'océan. En eau peu profonde, en revanche, le mouvement s'aplatit : il devient elliptique près de la surface, et quasiment horizontal près du fond. Les vagues approchant d'une côte finissent donc par s'aplatir sur une pente douce (comme une plage) mais au contraire se cambrent et finissent par déferler lorsque les fonds remontent plus brutalement. La morphologie du littoral entraîne aussi leur diffraction et réfraction.

Parmi les vagues particulières, on peut citer les seiches, ondes stationnaires générées dans les baies très fermées, et les vagues scélérates, vague ou groupe de vagues isolé d'amplitude exceptionnelle rencontrées parfois par des navires.

Ondes de tempête et tsunamis

La période de la houle peut atteindre plusieurs dizaines de secondes, mais dépasse rarement trente secondes. Des ondes plus longues existent : il y a d'une part les « infravagues » d'une période de trente secondes à cinq minutes[13], associées aux groupes de vagues ; d'autre part, les phénomènes exceptionnels que sont les ondes de tempête et les tsunamis. Les marées sont traitées dans la section suivante.

Les ondes de tempête surviennent sous une dépression ou un cyclone tropical : la baisse de pression atmosphérique fait localement monter le niveau de la mer, ce que le vent et la force de Coriolis peuvent aggraver. Si la configuration des côtes est telle que l'onde ainsi créée se déplace avec la dépression, un effet de résonance amplifie l'onde jusqu'à lui faire atteindre des proportions dévastatrices[41].

Les tsunamis sont causés par des phénomènes tectoniques : séisme, glissement de terrain sous-marin, éruption sous-marine. Ils peuvent aussi provenir d'une explosion nucléaire sous-marine ou de l'impact d'une météorite. Créés en profondeur avec une grande longueur d'onde (période de l'ordre de l'heure), ils transportent une énergie bien plus grande que la houle puisque l'onde parcourt toute la hauteur d'eau. Peu visibles en haute mer (leur amplitude ne dépasse guère le mètre), ils se déplacent à haute vitesse (~800 km/h) et déferlent sur les côtes, pouvant dépasser les dix mètres d'amplitude.

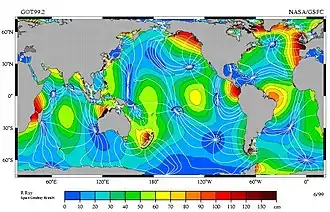

Marées

Les marées sont un ensemble d'ondes longues, de période de 12 ou 24 heures généralement. Elles ont pour origine l'attraction gravitationnelle (plus précisément la force de marée) de la Lune et dans une moindre mesure de celle du Soleil. Cette onde se déplace à la surface des océans et se voit affectée par la force de Coriolis et la configuration des terres : au lieu d'avoir une onde unique parcourant la Terre en suivant le mouvement de la Lune, on trouve des configurations complexes, comme des ondes tournant autour de points fixes (les points amphidromiques). L'onde-marée a une vitesse dépendant de la profondeur (de l'ordre de 400 nœuds dans l'Atlantique), et de même pour sa longueur d'onde. Celle-ci atteint 9 000 kilomètres dans l'Atlantique (par 4 000 mètres de fond) et 1 400 kilomètres en Manche par 100 mètres de fond[42].

La forme des côtes peut créer un effet de résonance amplifiant le marnage ; les plus grandes marées se trouvent ainsi dans des baies formant un entonnoir, comme la baie d'Ungava, la baie de Fundy, le canal de Bristol ou la baie du Mont-Saint-Michel. Inversement, les plus faibles marées se trouvent au milieu des océans très ouverts (0,2 mètre à Tahiti) et dans les mers très fermées comme en Méditerranée ou dans la Baltique[42]. L'amplitude des marées varie aussi avec les lunaisons : les marées sont plus fortes aux nouvelles lunes et aux pleines lunes, lors des syzygies, ce sont les marées de vives-eaux.

L'onde de marée comprend un terme semi-diurne (de période 12 heures) et un terme diurne (de période 24 heures). Selon les bassins, l'influence de chaque terme peut être plus ou moins grande. Sur les côtes d'Europe occidentale, le terme semi-diurne prévaut, il y a donc deux hautes mers et deux basses mers chaque jour. Le terme diurne prévaut par exemple en mer de Chine méridionale ou dans le golfe du Mexique. La marée peut aussi être mixte (comme à Victoria), semi-diurne avec des inégalités diurnes (comme à Seattle), ou encore être affectée par les côtes, comme à Southampton où deux hautes mers se succèdent ou le détroit de Cook où la basse mer succède rapidement à la haute mer.

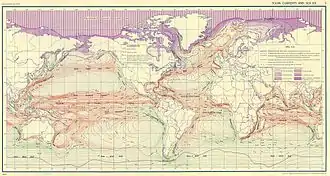

Courants marins

Les courants marins ont différentes origines. Les courants de marée sont en phase avec la marée, et sont donc quasi périodiques ; ils peuvent atteindre plusieurs nœuds à certains endroits, notamment autour des pointes. Les courants non périodiques ont pour origine les vagues, le vent et les différences de densité.

Le vent et les vagues créent des courants de surface (appelés « courants de dérive »). Ces courants peuvent se décomposer en un courant quasi permanent (qui varie à l’échelle de quelques heures) et un mouvement de dérive sous l’effet du mouvement rapide des vagues (à l’échelle de quelques secondes)[43]. Le courant quasi permanent est accéléré par le déferlement des vagues, et, dans une moindre mesure, le frottement du vent à la surface[44].

Cette accélération du courant se fait dans la direction des vagues et du vent dominant. Toutefois, quand l’eau est assez profonde, la rotation de la terre change la direction du courant au fur et à mesure que la profondeur augmente, tandis que les frottements diminuent leur vitesse. À une certaine profondeur, le courant voit même sa direction s’inverser et sa vitesse s’annuler : c’est la spirale d’Ekman. L’influence de ces courants se fait sentir essentiellement dans la couche mélangée à la surface de l’océan, parfois jusqu’à 400 à 800 mètres de profondeur maximum. Ces courants peuvent varier considérablement avec les saisons. Si la couche mélangée est très peu épaisse (10 à 20 mètres), le courant quasi permanent en surface a une direction très oblique par rapport à la direction du vent, et il est quasiment homogène sur la verticale, jusqu’à la thermocline[45].

En profondeur en revanche, les courants marins sont causés par les gradients de température et de salinité entre les masses d’eau.

En zone littorale, le déferlement des vagues est si intense et la profondeur si faible, que les courants atteignent souvent 1 à 2 nœuds.

Masses d'eau

Les courants isolent des masses d'eau qui se caractérisent par leur température, leur salinité et par les communautés d'organismes qu'elles abritent, en particulier les diverses espèces de phytoplancton et de zooplancton. Ces courants se traduisent ainsi par une structuration latitudinale des masses océaniques en fonction de leurs propriétés physiques, chimiques et biologiques[46].

Biologie marine : la vie dans les océans

La biologie marine est la science qui a pour objet d'étudier la vie marine, et donc océanique, sous toutes ses formes. Alors que la mer recouvre 71 % de la surface de notre planète, de par leur profondeur, les océans représentent un volume habitable 300 fois supérieur à celui des habitats terrestres. C'est en cela que la vie océanique est particulière : les 3 dimensions de l'espace sont beaucoup plus occupées que sur Terre. La profondeur joue un rôle très important dans la répartition des espèces.

Les espèces sont en général réparties en fonction de leurs rapports avec le milieu. Une dichotomie est fréquemment réalisée entre le domaine pélagique, peuplé par le pélagos, et le domaine benthique, peuplé par le benthos. Le pélagos est l'ensemble des organismes occupant une colonne d'eau, alors que le benthos est l'ensemble des organismes occupant les fonds marins ou leur surface. Le pélagos est subdivisé en plancton et necton, ce dernier étant l'ensemble des organismes dont la capacité de nage est telle qu'il peut se déplacer contre les courants, les organismes du plancton n'en étant pas capables.

Ce genre de classification aura toutefois des limites, car certains organismes peuvent par exemple être benthiques durant la plus grande partie de leur existence et devenir pélagiques pour se reproduire comme certains Annélides Polychètes comme Néréis ou Syllis (de)[13], et de la même façon, on peut trouver des espèces qui sont benthiques le jour et pélagiques la nuit, tels de nombreux crustacés du genre Cumacés[13].

Relations être humain - océan

Selon des données récentes[47] seuls 4 % environ de l'océan mondial serait relativement épargné par les activités humaines et environ 40 % serait très fortement affecté, essentiellement dans l'hémisphère Nord, près des pays industrialisés, en Manche-mer du Nord, mer de Chine et le long des littoraux nord-américains ainsi que du Sri Lanka[48].

La perception de la vulnérabilité de l'océan évolue. À titre d'exemple, mi-2009, 76 % des Français interrogés jugeaient mauvaise la santé des océans[49], 70 % d'entre eux estimant que les mesures de protection étaient insuffisantes[49]. 78 % approuvent le développement d’activités plus respectueuses de l’environnement pour protéger la mer, mais seulement 11 % souhaitent une diminution de ces activités[49].

Exploration

Si le trajet sur la surface les océans est pratiqué de longue date, l'exploration des fonds marins ne fut possible que récemment.

Le point le plus profond des océans est l'abysse Challenger de la fosse des Mariannes, situé dans l'océan Pacifique près des îles Mariannes du Nord. Complètement exploré en 1951 par le navire britannique Challenger II, un sondeur bathymétrique multifaisceau monté sur le navire Kilo Moana enregistre en 2009 une profondeur de 10 971 m[50].

Le plancher océanique est presque inexploré et n'est pas cartographié. Une carte globale des fonds marins avec une résolution de 10 km, créée en 1995 sur la base des anomalies gravitationnelles de la surface océanique, est en constante amélioration[51], grâce à l'accumulation des mesures altimétriques, dont on calcule une moyenne.

Ressources naturelles et services écosystémiques

L'écosystème océanique et côtier génère une grande biodiversité marine. En s'appuyant sur une revue de la littérature, il est possible d'identifier 74 services écosystémiques directement liés à la biodiversité marine et côtière[52] :

- des services de prélèvement ou d'approvisionnement : contribution aux énergies renouvelables (énergie marémotrice) et non renouvelables (gisement de gaz et de pétrole), matériaux de construction (plus de 15 milliards de tonnes sont extraits dans le monde chaque année, soit un tonnage équivalent à la production naturelle de ces sédiments par les fleuves[53]), molécules à activités pharmacologiques variées (le criblage d'organismes marins en ayant apporté plus de 15 000 en 2011, telles que la roscovitine, la bryostatine (en))[54], pêcheries, ressources halieutiques (la FAO estime qu'en 2014, chaque humain consomme en moyenne plus de 20 kg/an de poisson[55]. Cette augmentation de la consommation qui était de l'ordre de 6 kg/an en 1950 et de 12 kg/an en 1980, est en grande partie due à la forte croissance de l’aquaculture, qui fournit désormais la moitié du poisson destiné à la consommation humaine, et dans une moindre mesure, de l'amélioration de l’état de certains stocks de poissons due à une meilleure gestion des pêches[56]) ;

- des services de support ou de soutien : productivité primaire et secondaire, maintien du cycle de vie pour la faune et la flore, participation aux cycles biogéochimiques (par exemple les scientifiques estiment que le phytoplancton fournit entre 60 et 80 % de l'oxygène de l'air[57]) ;

- des services de régulation : régulation du climat notamment (séquestration du carbone, émission du DMS, produit par le plancton, qui contrôle la formation des nuages et stabilise le climat selon l'hypothèse CLAW), prévention de l’érosion (mangroves, dunes), traitement des eaux usées ;

- des services culturels : écotourisme, loisirs (pêche récréative, baignades, sports nautiques), bénéfices spirituels (support d'inspiration, support pour les croyances religieuses), recherche (Hodgkin et Huxley obtiennent le Prix Nobel de physiologie ou médecine en 1963 pour avoir élucidé en 1939 les mécanismes ioniques du potentiel d'action sur un axone géant de calmar).

Pollution

L'océan Mondial est le réceptacle de nombreuses pollutions apportées par l'air, par les rivières, par les littoraux ou directement en mer (impacts des forages pétroliers et des extractions de sables, granulats, algues… déchets, dégazages, sédiments et boues de curage et munitions immergées. Les accidents, dont marées noires en sont une autre source importante.

L'ONU s'inquiète de voir des phénomènes de vastes « zones mortes » apparaître (plus d'une centaine dans le monde en 2003), dont sur de vastes masses d'eau en aval du Mississippi, ou en mer Baltique. Selon l'ONU, « près de 40 % des océans sont considérés comme « lourdement affectés » par les activités humaines, dont la pollution, la diminution des stocks de poisson, la destruction d'habitats côtiers tels que les récifs de coraux, les mangroves et les algues marines, ainsi que l'implantation d'espèces aquatiques envahissantes »[38].

Une étude du Global ocean oxygen network (GO2NE), groupe de travail créé en 2016 par la Commission océanographique intergouvernementale de l’UNESCO, représentant 21 institutions dans 11 pays, révèle qu'au cours des 50 dernières années, la proportion de zones de haute mer dépourvues de tout oxygène a plus que quadruplé et que les sites à faible teneur en oxygène situés près des côtes ont été multipliés par 10 depuis 1950. Les scientifiques estiment que la teneur en oxygène va continuer à chuter dans ces deux types de zones au fur et à mesure que la Terre se réchauffera ; pour mettre un terme à ce déclin, il est nécessaire de limiter le changement climatique et la pollution par les nutriments, en particulier les engrais et les eaux usées[58].

Une étude de WWF parue en 2019 indique que la quantité de déchets plastiques accumulée dans l’océan pourrait doubler d’ici 2030 et atteindre 300 millions de tonnes[59].

Vortex de déchets

Les gyres océaniques concentrent les matières polluantes mondiales causées par les rejets et les activités humaines. Ces zones polluées, appelées vortex de déchets, sont présentes dans chacun des cinq principaux gyres océaniques, notamment celui du Pacifique nord et celui de l'Atlantique nord. Cette pollution engendre la mort de nombreuses espèces de la faune marine, notamment par ingestion de matières plastiques. Cette pollution étant située dans les eaux internationales, aucun des États ne souhaite engager un nettoyage massif de ces zones de l'océan.

Protection des océans

La sécurité maritime est gérée sous l'égide de l'ONU par l'organisation maritime internationale (OMI).

Une conférence mondiale des océans[60] s'est réunie à Manado, en Indonésie, qui engage ses parties à mieux protéger l'océan mondial, et qui s'est conclue par une déclaration (Déclaration de Manado[61]). La Commission européenne met en place une « stratégie en faveur du développement de la région de la mer Baltique »[62], qui invite et veut aider les États de la région balte à mieux prendre en compte l'environnement.

En 2019, les scientifiques indiquent que le réchauffement des océans est beaucoup plus rapide que ce qui était précédemment estimé[63]. Le nombre de jours de canicule marine a augmenté de 54 % entre les périodes 1925-1954 et 1987-2016. La fréquence des pics de chaleur a augmenté en moyenne de 34 % tandis que leur intensité s’est accrue de 17 %[64].

Le réchauffement climatique pourrait, à lui seul, provoquer une disparition de 17 % de la masse des animaux marins d’ici 2100, selon l'Académie nationale des sciences des États-Unis[65].

Chaque année, le 8 juin est la journée mondiale consacrée aux océans. En 2020, l'UNESCO prévoit un événement exceptionnel sur la compréhension des mondes marins dans le but d'encourager les bonnes pratiques et d'assurer la protection des milieux[66].

Mythologie

La représentation mythologique de l'océan a varié en fonction des époques et des cultures. Une représentation lui a été attribuée au sein des populations vivant à proximité de l'océan, mais également au sein de populations en étant plus éloignées. Parfois, l'océan est assimilé à la mer dans la mythologie et les récits religieux (dans les mythologies sémitiques, par exemple, où le terme mer signifie parfois également océan[67]). Parfois, il en est distingué (voir ci-dessous).

Mythologie hellénique

Dans la mythologie grecque, Océan est un Titan, fils d'Ouranos (le Ciel) et de Gaïa (la Terre)[68]. Il est souvent représenté sous la forme d'un vieillard assis sur les vagues de l'océan, avec un pique à la main et un monstre marin à côté de lui. Il tient une urne et verse de l'eau, symbole de la mer, des fleuves et des fontaines[69]. L'océan Atlantique est associé par Platon à l'île légendaire de l'Atlantide[70]. Les Grecs le représentent également comme un gigantesque fleuve encerclant le disque plat de la terre[71].

Mythologie celtique

Il est difficile d'identifier une représentation unitaire ou dominante de l'océan à travers la mythologie celtique. Néanmoins, l'océan y fait l'objet de diverses légendes et pratiques cultuelles. Chez les Bretons, la mythique cité d'Ys est localisée dans l'océan. Les Dioscures, auxquels certains Celtes auraient voué un culte, étaient considérés comme des êtres venus de l'océan. Dans la mythologie irlandaise, le Manannan Mac Lir est une divinité présentée comme étant le fils de l'océan. Avalon, le paradis celtique, était également représenté comme île de l'Atlantique, aux côtés de nombreuses autres îles légendaires de l'océan, telles que « Tir na n-Og », la Terre des Jeunes, « Tir na m-Beo », la Terre des Vivants, « Mag Meld », la Plaine de plaisir, « Tir Tairngine », la Terre du bonheur, « Mag Mor », la Grande Plaine, « Tir Aill », l'Autre Monde, ou encore « Tir na m-ban », la Terre des Femmes[72].

Mythologie méso-américaine

Les populations précolombiennes du Mexique ont, pour certaines, également fait une place mythologique à l'océan. C'est le cas des Aztèques, qui l'ont personnifiée en la divinité de Chalchiutlicue. Dans la mythologie et religion mayas, la divinité Kukulkan a émergé de l'océan.

Mythologie japonaise

L'océan tenait dans la mythologie japonaise, et le shintoïsme, une place importante. Il était associé (sans lui être directement identifié) à Ryujin, dragon-roi des océans, ancêtre du clan impérial japonais. Il est également le théâtre de nombreux récits aïnous comme les Yukar et les uepeker.

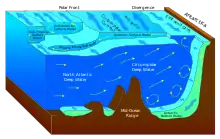

Relations entre océans et climat

Les océans jouent un rôle majeur dans le contrôle du climat global, notamment en atténuant les différences de température entre les régions polaires et équatoriales : les eaux froides s'enfoncent près des pôles et sont redistribuées par les courants océaniques profonds ; les eaux chaudes sont redistribuées de l'équateur vers les pôles par la circulation océanique de surface. La forme des océans (globalement allongés nord-sud) a une grande importance, dans le passé géologique elle a été différente au gré de la dérive des continents et l'influence des océans sur le climat a été quantitativement différente.

Les océans et les mers épicontinentales jouent également un rôle crucial dans la régionalisation du climat, notamment en assurant un climat plus tempéré et plus humide à proximité des côtes qu'à l'intérieur des continents et en imposant un régime de moussons dans certaines régions du globe. Les courants marins sont également importants, ils sont par exemple à l'origine de la différence climatique entre les bordures occidentale et orientale de l'Atlantique Nord.

Les océans sont aussi des acteurs importants du cycle du carbone, notamment par une forte dissolution du dioxyde de carbone près des pôles, son stockage en profondeur et un certain relargage dans les régions équatoriales. Globalement, les océans absorbent une partie importante du CO2 rejeté dans l'atmosphère par les activités humaines et atténuent ainsi le réchauffement climatique, par rapport à ce qu'il serait en leur absence. Mais l'efficacité de cette absorption diminue au fur et à mesure du réchauffement des eaux. L'augmentation de la concentration des eaux en CO2 augmente aussi leur acidité, avec des conséquences potentiellement critiques pour les organismes vivant en milieu marin.

Autres océans

Océans disparus

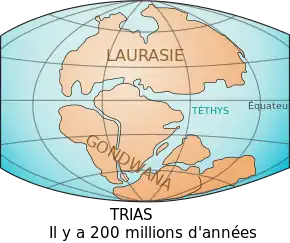

La tectonique des plaques ayant reconfiguré la physionomie de la Terre au cours des ères géologiques, il a existé plusieurs océans par le passé, désormais disparus (cette liste n'est pas exhaustive, et les dates sont approximatives) :

- Panthalassa (Protérozoïque, −900 à −650 millions d'années), le vaste océan entourant le supercontinent de la Pangée, dont l'océan Pacifique est le « reste » ;

- l'océan Iapétus (Précambrien-Silurien, −630 à −420 millions d'années), précurseur de l'Atlantique ;

- Tornquist (en) (Cambrien-Ordovicien, −600 à −450 millions d'années), l'océan méridional entre Baltica et Avalonia ;

- l'océan Rhéique (Silurien-Dévonien, −500 à −380 millions d'années), Europe et Amérique ;

- l'océan Centralien (Silurien-Dévonien, −440 à −410 millions d'années), océan situé sur l'actuelle Europe de l'Ouest et notamment la France ;

- Paléotéthys (Silurien-Trias, −430 à −250 millions d'années), séparait le Gondwana et le Laurussia au Paléozoïque ;

- Téthys (Permien-Crétacé, −250 à −55 millions d'années), situé entre le Gondwana et la Laurasie au Mésozoïque, et dont il subsiste la Méditerranée.

Le terme « Panthalassa » est aussi utilisé pour tous les cas où la plupart des mers du globe se sont retrouvées réunies en un seul bassin principal : son usage est donc sujet à débat chez les géologues, ainsi que ses bornes historiques.

Océans extraterrestres

L'existence d'un ancien océan sur l'hémisphère nord de Mars, voir Oceanus Borealis, est actuellement sujet à débat, ainsi que ce qu'il en serait advenu. Des découvertes récentes réalisées par la mission Mars Exploration Rover indiquent que Mars a possédé de l'eau en au moins un endroit.

Il est possible qu'un environnement de type « terrestre » ait existé sur Vénus, avec des mers ou un océan, au début du système solaire lorsque le Soleil était environ 1/4 moins lumineux qu'actuellement. Mais l'effet de serre s'étant emballé, l'eau s'est évaporée, et a été décomposée par les ultraviolets solaires.

Cependant, de l'eau liquide existe sous la surface de plusieurs satellites, protégée du vide et du froid glacial sous une couche de glaces de plusieurs kilomètres, ou dizaines de kilomètres ; comme Europe ou probablement Callisto et Ganymède ; des indices indiqueraient qu'un océan interne ammoniaqué séparerait la croûte de glace externe des couches de glaces hautes pressions sur Titan.

Il est possible que d'autres satellites, Triton entre autres, ou même Pluton, ou Éris, possédèrent des océans internes désormais gelés.

On a trouvé que Titan possède des hydrocarbures liquides à sa surface, sous la forme de grands lacs plutôt que de mers. Il n'y a pas « d'océan(s) » global sur la lune géante de Saturne, caché(s) sous ses nuées, comme on le suggérait parfois auparavant, avant l'arrivée de la mission Cassini-Huygens. Par contre, il pourrait y avoir un océan interne (voir ci-dessus).

À l'intérieur des planètes géantes (Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune dans notre Système solaire), les gaz présents en surface deviennent de plus en plus denses avec la profondeur du fait de la pression. Ce faisant, ils se fondent assez rapidement en un « océan » d'hydrogène et d'hélium supercritiques. Cependant, ces planètes ne peuvent pas posséder des océans d'eau liquide en dessous de leur atmosphère, les conditions de pression et de température ne correspondant pas à cet état et cette molécule étant extrêmement peu présente.

Notes et références

- Daniel Desbruyères, Les trésors des abysses, Éditions Quae, (lire en ligne), p. 14.

- (en) R E Hester, R M Harrison, Chemistry in the Marine Environment, Royal Society of Chemistry, , p. 13.

- (en) Camilo Mora, Derek P. Tittensor, Sina Adl, Alastair G. B. Simpson, Boris Worm, « How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? », Plos Biology, vol. 9, no 8, (DOI 10.1371/journal.pbio.1001127).

- (en) Mark J. Costello , Philippe Bouchet, Geoff Boxshall, Kristian Fauchald, Dennis Gordon, Bert W. Hoeksema, Gary C. B. Poore, Rob W. M. van Soest, Sabine Stöhr, T. Chad Walter, Bart Vanhoorne, Wim Decock, Ward Appeltans, « Global Coordination and Standardisation in Marine Biodiversity through the World Register of Marine Species (WoRMS) and Related Databases », Plos One, vol. 8, no 1, (DOI 10.1371/journal.pone.0051629).

- (en) Costanza R, d’Arge R, de Groot R, Farber S, Grasso M, Hannon B, et al. (1997) The value of the world’s ecosystem services and natural capital. Nature 387:253–260.

- « Réchauffement climatique, acidification, pollution… l'océan est en danger », sur Futura (consulté le ).

- Cette température moyenne des eaux profondes tempère l'impression moyenne d'une température variable des eaux superficielles qui va de −2 °C aux pôles à 35 °C aux tropiques.

- (en) Jacobson, M. Z. (2005) Studying ocean acidification with conservative, stable numerical schemes for nonequilibrium air-ocean exchange and ocean equilibrium chemistry. J. Geophys. Res. Atm. 110, D07302.

- Gérard Copin-Montégut, Chimie de l'eau de mer, Institut océanographique, , p. 68.

- D'après le portail lexical, entrée « océan », du CNRTL.

- (en) Sarah Gibbens, « The Pacific Ocean, explained », sur nationalgeographic.com, (consulté le ).

- Le JDD, « Quelle est la différence entre une mer et un océan? », sur lejdd.fr (consulté le )

- Jean-Marie Pérès, article « Océans et mers », Encyclopédie Universalis, 2007 [lire en ligne].

- Grataloup et Capdepuy 2013.

- (OHI 1953).

- OHI 1953, Feuille 1.

- OHI 1953, Feuille 2.

- OHI 1953, Feuille 3.

- (OHI 2002) « This draft 4th edition of S-23 was developed from 1998 to 2002, based on the 1986 draft. It was submitted to IHO Member States in August 2002 for approval, but the voting process was interrupted by the IHB directing Committee in September 2002. It is a working document only. »

- CNIG 2017.

- SHOM, OHI, IGN et al. 2004.

- Commission nationale de toponymie.

- (en) Heather A. Stewart et Alan J. Jamieson, « The five deeps: The location and depth of the deepest place in each of the world's oceans », Earth-Science Reviews (en), vol. 197, , article no 102896 (DOI 10.1016/j.earscirev.2019.102896).

- (en) « Area of Earth's Oceans », sur The Physics Factbook, Glenn Elert (consulté le ).

- (en) M. Pidwirny, « Introduction to the Oceans », dans Fundamentals of Physical Geography, 2nd Edition (lire en ligne).

- (en) « The 5 Oceans of the World - Maps and Details », sur www.worldatlas.com (consulté le ).

- Les estimations vont de 357 à 361,2 millions de kilomètres carrés[24]. On trouve des estimations plus précises : 361 132 000 km2[25] ou 335 258 000 km2[26].

- (en) « Volume of Earth's Oceans », sur The Physics Factbook, Glenn Elert (consulté le ).

- À nouveau, les estimations vont de 1,268 à 1,37 milliard de kilomètres cubes[28].

- (en) « Depth of the Ocean », sur The Physics Factbook, Glenn Elert (consulté le ).

- (en) « Frequenly Asked Questions », sur National Oceanic and Atmospheric Administration (consulté le ).

- (en) « Density of Seawater », sur The Physics Factbook (consulté le ).

- « Mass of the Oceans », sur The Physics Factbook (consulté le ).

- Lucien Laubier, article « Océanographie », Encyclopédie Universalis, 2007 [lire en ligne]

- Article « Oceanography », Encyclopædia Britannica « http://www.britannica.com/eb/article-9056704 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- (en) Tom Garrison, Oceanography: An Invitation to Marine Science, 5e édition, Thomson, 2005 (ISBN 978-0-534-40887-9) p. 4.

- Elles sont plus nombreuses aux abords des dorsales, mais ne dépassent pas quelques centaines de mètres de hauteur.

- Jean-Luc Nothias, « Les océans, ces inconnus… », sur lefigaro.fr, .

- Voir la page de vulgarisation de l'Ifremer.

- (en) F. E. Snodgrass, G. W. Groves, K. Hasselmann, G. R. Miller, W. H. Munk, et W. H. Powers, Propagation of ocean swells across the Pacific, Philosophical Transactions of the Royal Society, Londres, 1966, A249, 431–497.

- Voir la page de présentation des ondes de tempête du Centre canadien de prévision d'ouragan.

- Guide de la marée, Les guides du SHOM, 1997, Réf OG941.

- Étude de la dérive à la surface sous l’effet du vent, Observation and estimation of Lagrangian, Stokes and Eulerian currents induced by wind and waves at the sea surface, F. Ardhuin, L. Marié, N. Rascle, P. Forget et A. Roland, 2009 : J. Phys. Oceanogr., vol. 39, no 11, p. 2820–2838.

- Mesure de l’effet de frottement à la surface de la mer, Tangential stress beneath wind-driven air-water interfaces, M. L. Banner et W. L. Peirson, J. Fluid Mech., vol. 364, p. 115–145, 1998.

- Courants mesurés près de la surface, The drift current from observations made on the bouee laboratoire, Joseph Gonella, 1971 : Cahiers Océanographiques, vol. 23, p. 1–15.

- Jean-François Minster, La machine-océan, Flammarion, , p. 17.

- Travaux parus dans le magazine Science, du .

- « Carte mondiale des impacts de l'Homme sur l'[[Océan mondial|océan Mondial]] »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (« A Global Map of Human Impacts to Marine Ecosystems »), construite à partir des données pour « 17 types d'impacts anthropiques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Sondage[PDF] »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) effectué par l’Ifop pour l’Agence des aires marines protégées et le journal Le Marin, publié le .

- (en) Alan Jamieson, The Hadal Zone. Life in the Deepest Oceans, Cambridge University Press, (lire en ligne), p. 10.

- Carte des fonds marins[PDF], ird.fr.

- André Monaco et Patrick Prouzet, Risques côtiers et adaptations des sociétés, ISTE Éditions, (lire en ligne), p. 316-320.

- Denis Delestrac, « Le sable, enquête sur une disparition » [PDF], sur Arte, Arte (consulté le ).

- (en) Gilles Bœuf, « Marine biodiversity characteristics », Comptes Rendus Biologies, vol. 334, nos 5-6, , p. 435-440 (DOI 10.1016/j.crvi.2011.02.009).

- FAO La situation mondiale des pêches et de l’aquaculture 2016. Contribuer à la sécurité alimentaire et à la nutrition de tous[PDF], Rome, 2016, p. 2.

- Document FAO 2016, op. cit., p. 3.

- (en) Chip Fletcher, Climate Change, John Wiley & Sons, , p. 95.

- Désoxygénation de l’océan : une grande étude en révèle les dangers et les solutions, CNRS, .

- « La terre et la mer étouffent sous les déchets plastiques », sur Reporterre (consulté le ).

- (en) « Statement Emanating fromthe Global Ocean Policy Day WORLD OCEAN CONFERENCE Manado, Indonesia, May 13, 2009 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF].

- Déclaration de Manado (ec.europa.eu[PDF] Manado Ocean Declaration).

- (en) stratégie de la Commission européenne en faveur du développement de la région de la mer Baltique.

- « Les océans se réchauffent 40 % plus rapidement qu'on ne le pensait », sur SciencePost, (consulté le ).

- « Les écosystèmes marins menacés par les canicules océaniques », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- « 17 % des animaux marins pourraient disparaître d'ici 2100 à cause du climat », sur www.20minutes.fr (consulté le ).

- (en) « Virtual Ocean Literacy Summit », sur World Oceans Day Online Portal (consulté le ).

- Encyclopædia Universalis, « YAM », sur Encyclopædia Universalis (consulté le )

- « Océan », Imago Mundi (consulté le ).

- « Mythologie grecque et romaine : Océan », Dicoperso (consulté le ).

- Platon, « Critias » [PDF], sur Bibliothèque électronique du Québec (consulté le )

- Ministère de l'Education Nationale et de la Jeunesse, « Le Vaste Océan », sur eduscol, (consulté le )

- Jean-Pierre Sanchez, « Chapitre III. Les Îles mystérieuses de l'Atlantique », dans Mythes et légendes de la conquête de l'Amérique, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », (ISBN 978-2-7535-2442-2, lire en ligne), p. 49–66

Voir aussi

Sources et bibliographie

- OHI, Bureau hydrographique international (Publication spéciale), Limites des océans et des mers (no 23), , 3e éd. (lire en ligne [PDF]).

- OHI, Bureau hydrographique international, Carte mondiale, jpg (présentation en ligne, lire en ligne).

- OHI, Bureau hydrographique international, Méditerranée, jpg (présentation en ligne, lire en ligne).

- OHI, Bureau hydrographique international, Indonésie, jpg (présentation en ligne, lire en ligne).

- Conseil national de l’information géographique, « Toponymie : Les toponymes du monde », sur http://cnig.gouv.fr (consulté le ).

- Service hydrographique et océanographique de la Marine, Organisation hydrographique internationale, Commission de toponymie de l'IGN et Institut national de la statistique et des études économiques, Pays et Capitales du monde : Nomenclature des espaces maritimes au , (présentation en ligne, lire en ligne [PDF]).

- Christian Grataloup et Vincent Capdepuy, « Continents et océans : le pavage européen du globe », Monde(s), no 3, , p. 29 à 51 (ISBN 978-2-200-92861-2, ISSN 2261-6268, lire en ligne).

- (en) Groupe de travail sur la révision de la S-23 (Limites des océans et des mers) (projet de révision de la publication spéciale), Limites des océans et des mers (no 23), , 4 draft éd. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Pierre Papon, Le sixième continent. Géopolitique des océans, Odile Jacob, 1996.

- Jean-René Vanney, Géographie de l'océan global, Gordon & Breach, 2001.

- Jeff Ardron, Daniel Dunn, Colleen Corrigan, Kristina Gjerde, Patrick Halpin, Jake Rice, Edward Vanden Berghe, Marjo Vierros, Defining ecologically or biologically significant areas in the open oceans and deep seas: Analysis, tools, resources and illustrations[PDF], Ottawa, Canada, au , 11 p.

- (en) Brock, R.J., Kenchington, E., and Martínez-Arroyo, A. (éditeurs). (2012), « Scientific Guidelines for Designing Resilient in a Changing Climate Marine Protected Area Networks »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF] ; Commission for Environmental Cooperation ; (ISBN 978-2-89700-014-1 et 978-2-89700-015-8) (en ligne) ; , 82 p.

- (en) Glen Jamieson & Cathryn Clarke, Identification of ecologically and biologically significant areas in Pacific Canada[PDF] (présentation, 37 p. 29.

- (en) Meryl J. Williams et al., Making Marine Life Count: A New Baseline for Policy, PLoS Collections. sous licence Creative commons 2.5.

- Agathe Euzen, Françoise Gaill, Denis Lacroix, Philippe Cury, L'océan à découvert, CNRS éditions, 2017.

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Plateforme océan et climat (partage de connaissances à l'intention des décideurs)

- Organisation hydrographique internationale

- La cartographie des habitats marins

- Océan et climat sur le site de l'Ifremer

- Océans : Que reste-t-il à découvrir ? sur le site du CNRS