Zooplancton

Le zooplancton (du grec ancien ζῷον / zôion, « animal ») est un plancton animal. Il se nourrit de matière vivante, certaines espèces étant herbivores et d’autres carnivores.

Il descend pendant la nuit vers des eaux plus profondes, et remonte pendant la journée vers la surface, pour se nourrir de phytoplancton attiré par la lumière.

Ce mouvement du zooplancton (dit de migration verticale quotidienne) suit un rythme nycthéméral commandé par la lumière du Soleil. Dans les eaux douces, la plupart des espèces zooplanctoniques sont plus actives les deux heures suivant le coucher du soleil, et deux heures avant l'aube. Il en va de même pour la plupart de leurs prédateurs. De nombreuses espèces zooplanctoniques peuvent elles-mêmes émettre de la lumière (bioluminescence), en profondeur ou en surface lorsque la mer est agitée.

Le zooplancton contribue à la production de tripton (aussi appelé « pseudoplancton » [1]) qui rassemble tous les éléments supposés morts (nécromasse) ou d'origine minérale ou organique (excrétats, excréments, gamètes mortes, particules issues du plancton mort ou vivant, etc.). Le tripton sédimente en grande partie, contribuant ainsi au cycle biogéochimique et à la fonction « puits de carbone » des océans. Il est par exemple à l'origine de la craie, roche très riche en carbone (sous forme de carbonate de calcium Ca CO3).

Dispersion

Dans les eaux douces périodiquement asséchées, le zooplancton (daphnies par exemple) fait preuve d'une bonne résilience écologique, grâce notamment à des œufs capables de survivre à de longues périodes sèches (de plusieurs années parfois).

Les oiseaux et mammifères peuvent transporter de tels œufs sur leurs pattes (zoochorie) ou dans leur tube digestif (endozoochorie), ce qui permet l'entretien d'une certaine diversité génétique malgré le fait que les populations semblent souvent isolées dans les mares ou étangs. Mais cette dispersion peut être moins facilement réussie qu'on pourrait le penser[2] en matière d'efficacité réelle de la dispersion biologique, ce qui pourrait expliquer la forte régression (et disparition sur l'essentiel de son aire naturelle ou potentielle de répartition) des Triops quand leur milieu se dégrade.

Une autre forme de dispersion faite via les inondations est possible.

Plancton et climat

On distingue des espèces de zooplancton d'eaux chaudes et d'eaux froides. Les premières sont très nombreuses et diversifiées, mais présentes en faible biomasse, alors que les espèces d'eaux froides ont une diversité spécifique moindre, mais peuvent former des populations très denses, probablement parce que l'oxygène, l'un des facteurs limitant de ces espèces qui sont toutes aérobies, est beaucoup mieux dissous et disponible dans l'eau froide.

Dans les zones plus fraîches de la zone tempérée on observe depuis 50 ans un net changement dans la répartition des planctons d'eaux chaudes et froides, les premières proliférant au détriment des secondes.

Il semble exister une relation à double sens entre climat et zooplancton ;

1) Le zooplancton régule (par sa prédation) le phytoplancton qui absorbe le CO2 de l'atmosphère dissous dans la mer, jouant ainsi un rôle important dans le cycle du carbone et les cycles climatiques. S'il régresse, en cessant de consommer le phytoplancton, notamment dans les milieux fermés tels que bassins, mares, étangs, lacs... il peut être source d'augmentation de la turbidité et d'eutrophisation du milieu[3], et s'il disparaît en zone eutrophe, la pullulation des algues microscopique entraîne leur mort par défaut d'oxygène, et l'apparition de zones anoxiques (ou zones marines mortes), qui semblent en forte augmentation depuis la fin du XXe siècle. La décomposition de la nécromasse y entraîne alors l'émission de méthane et de CO2 qui peuvent contribuer à réchauffer le climat, ce qui - en un cercle vicieux - accroît le risque d'apparition de zones mortes, etc.

2) La température moyenne des mers et plus encore des zones polaires affecte directement le zooplancton et les écosystèmes qui en dépendent ;

- les années plutôt froides, des « blooms » planctoniques explosent dans les eaux froides, et alimentent la chaîne alimentaire « normale ». Le zooplancton est alors très abondant et très riche en lipides (grands copépodes, krill), apportant une alimentation très énergétiques indispensables aux espèces qui doivent survivre aux hivers polaires (ours blanc, morue polaire, capelan, phoque et à de nombreux oiseaux ou aux baleines qui iront ensuite mettre bas dans des eaux chaudes), mais très pauvres en plancton.

- Au contraire quand les pôles se réchauffent, d'autres espèces de zooplancton remontent des mers plus chaudes, plus petites et plus nombreuses, mais bien moins riches en lipides ; ces espèces conviennent au maquereau, au capelan ou à la morue de l'Atlantique, mais non aux espèces polaires qui déclinent (ours amaigris, colonies d'oiseau désertes..). Quelques espèces (ex : morue arctique) gagnent des zones plus froides mais ces dernières ne cessent de se réduire depuis quelques décennies. Ces modifications entraînent des changements écologiques structurels importants[4].

- Le réchauffement de l'eau s'accompagne d'une acidification des mers, d'une moindre biodisponibilité du fer[5] (oligoélément qui est un facteur limitant de la croissance planctonique et donc de son rôle en termes de puits de carbone), d'une biodisponibilité augmentée de nombreux métaux toxiques. Le réchauffement influe aussi sur la résistance du plancton aux ultraviolets[6].

Classification

Presque tous les embranchements ont des espèces planctoniques de façon permanente (holoplancton) ou des espèces ayant seulement un stade planctonique (méroplancton).

Quelques exemples :

- Spongiaires : Éponges d'eau douce

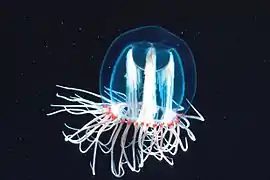

- Cnidaires : Méduses

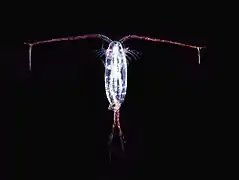

- Crustacés : Krill, Copépode, Ostracode, Amphipode, Myside, Zoé de Crabes, Zoé de Crevette, Zoé de Homards

- Mollusques: Pteropodes, Anges de mer,

- Echinodermes : Larve pluteus

- Vers

- Cténaires : Tout l'embranchement

- Tuniciers : Salpes, Dolioles

- Vertébrés : Gamètes puis larves de poissons

Identification

Le zooplancton est facilement différenciable du phytoplancton par des formes plus complexes : présence de pattes, d'antennes.

Divers

- Certaines espèces de zooplancton contiennent des pigments qui peuvent colorer la chair de leurs prédateurs (saumon rose, flamant rose). Dans le cas du phytoplancton marin dunaliella salina, lorsqu'il est exposé à la lumière dans des eaux peu profondes produira des pigments rouges (astaxanthine) pour se protéger. Le zooplancton qui s'en nourrira sera à l'origine de la couleur des flamants roses.

Voir aussi

Notes et références

- C.C. Davis, 1955. The marine and fresh-water plankton. Michigan State Univ. Press, 562 p.

- Jenkins, D.G. & Underwood, M.O. (1998) Zooplankton may not disperse readily in wind, rain, or waterfowl. Hydrobiologia, 387/388, 15–21.

- DeMott W. R., Gulati R.D. & Van Donk E., 2001. Daphnia food limitation in three hypereutrophic Dutch lakes: Evidence for exclusion of large-bodied species by interfering filaments of cyanobacteria. Limnol. Océanogr., 46: 2054-2060.

- Communiqué du CNRS relatif à une expédition qui vise à étudier le zooplancton arctique en automne

- Shi, D., Xu, Y., Hopkinson, B. M. & Morel, F. M. M. (2010) Effect of ocean acidification on iron availability to marine phytoplankton. Science 327, 676–679

- Williamson, C. E., Grad, G., De Lange, H. J., Gilroy, S. & Karapelou, D. M. (2002) Temperature-dependent ultraviolet responses in zooplankton: Implications of climate change. Limnol. Oceanogr. 47, 1844–1848 .