Gondwana

Le Gondwana est un supercontinent formé tout à la fin du Néoprotérozoïque (– 600 millions d'années) et qui a commencé à se fracturer au Jurassique (– 160 millions d'années). On distingue le Gondwana du Paléozoïque (appelé aussi Protogondwana) et celui du Mésozoïque. Entre les deux, le Gondwana a fait partie du supercontinent Pangée.

Il a été nommé par Eduard Suess d'après le nom d'une région de l'Inde du nord, Gondwâna (du sanskrit gondavana, forêt des Gonds), où ont été décrites les séquences sédimentaires du Permien-Trias de cet ancien continent. Eduard Suess orthographie originellement ce terme Gondwána-Land dans son livre Le Visage de la Terre (das Antlitz der Erde), édité entre 1883 et 1901.

Protogondwana

Lors de la fracturation de la Rodinia (environ −750 millions d'années), on distingue le Gondwana oriental (Afrique australe, Antarctique oriental, Australie, Inde, Madagascar, Arabie, Nouvelle-Guinée, Chine du Nord, Chine du Sud, Indochine et bassin du Tarim) et le Gondwana occidental (Amazonie, craton de Rio de Plata, Afrique occidentale, Floride, Avalonia et Europe du Sud). Ils entrent en collision il y a 600 millions d’années en prenant en tenaille le craton du Congo, causant l'orogenèse panafricaine.

Pendant la période suivante, de l'Ordovicien au Carbonifère, des terranes (fragments de continents) vont progressivement se détacher du Gondwana (qui se situe alors autour du pôle Sud) et dériver vers le nord : le terrane d'Avalonia s'en détache vers 490 Ma, suivi par les blocs armoricain et ibérique vers 430 Ma, puis les blocs chinois et indochinois vers 400 Ma.

Formation et dislocation de la Pangée

Au début du Carbonifère, le Protogondwana, qui a lui-même lentement dérivé vers le nord, amorce sa collision avec le supercontinent Laurussia, créant l'orogénèse hercynienne (voir hercynien) qui soulève les Appalaches et les Mauritanides : c'est l'assemblage de la Pangée, achevé au début du Permien (290 Ma).

Au sein de la Pangée, le Gondwana perd encore le terrane de Cimmeria, incluant des fragments de l'actuelle Turquie, Iran, Afghanistan et Tibet, qui dérive vers le nord.

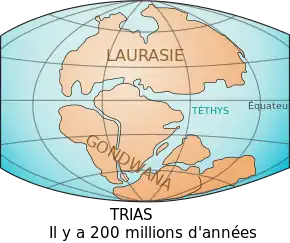

La Pangée se fracture à la fin du Trias, approximativement là où elle s'était assemblée, ouvrant l'Océan Téthys entre le Gondwana et le supercontinent Laurasia. Dans ce processus, le Gondwana perd la Floride et la péninsule du Yucatan qui restent soudées à la Laurasia.

Morcellement du Gondwana

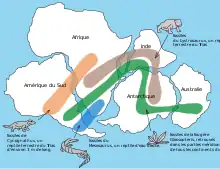

Le Gondwana se morcelle durant le Jurassique supérieur, il y a 160 millions d'années, lorsqu'un rift sépare l'Afrique de l'Inde. Il y a 125 millions d'années, l'Inde se détache entièrement, puis la Nouvelle-Zélande (80 millions d'années). Au début du Cénozoïque, le bloc Australien et la Nouvelle-Guinée se séparent graduellement en se dirigeant vers le nord tout en pivotant sur lui-même et ainsi reste connecté au Gondwana pour une longue période.

Il y a 45 millions d'années, l'Inde entre en collision avec l'Asie, forçant la croûte terrestre à se plisser et formant ainsi l'Himalaya. Dans le même temps, la partie sud de l'Australie (l'actuelle Tasmanie) se sépare de l'Antarctique permettant la création de courants océaniques entre eux, ce qui produit un climat plus froid et plus sec.

Il y a 15 millions d'années, la Nouvelle-Guinée entre en collision avec le sud de l'Asie et plus récemment l'Amérique du Sud s'est liée à l'Amérique du Nord.

Conséquences sur le climat mondial

D'un point de vue climatologique, la séparation de l'Amérique du Sud a eu un effet bien plus important. Avec l'ouverture du passage de Drake il y a 41 millions d'années[1], il n'y a plus de barrière forçant l'échange des eaux froides de l'océan sud et des eaux tropicales. Un courant circumpolaire se met alors en place et (théorie classique mais aujourd'hui controversée[2]) l'Antarctique deviendrait ce qu'il est de nos jours : un continent glacé contenant une grande partie des réserves d'eau douce du monde. La température de la mer chute de 10 °C et le climat mondial devient bien plus froid.

Notes et références

- Philippe Jamet, « Le refroidissement de l'Antarctique interprété par les dents de la mer », sur futura-sciences.com, (consulté le ).

- Johan Lorck, « Une étude attribue la glaciation de l’Antarctique à la baisse du CO2 », sur global-climat.com, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :