Dévonien

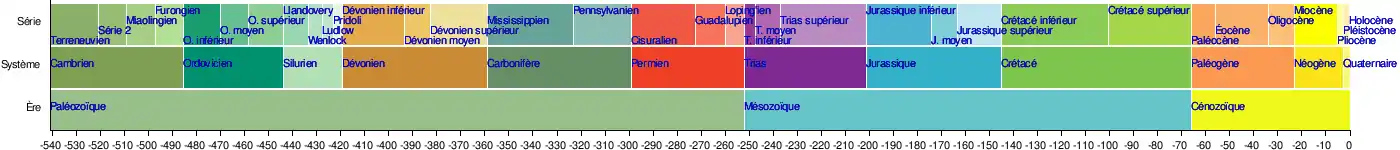

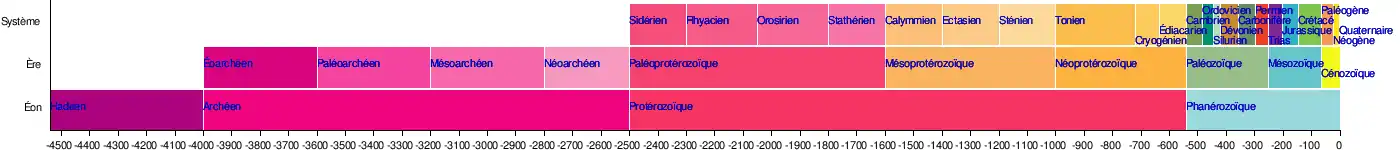

Le Dévonien est une période géologique s'étendant d'environ −419 à −359 Ma. Il est précédé par le Silurien et suivi par le Carbonifère. Le Dévonien est nommé d'après le comté de Devon, en Angleterre, où les affleurements de couches datant de cette époque sont communs.

| Notation chronostratigraphique | D |

|---|---|

| Notation française | d |

| Notation RGF | d |

| Stratotype initial | Devon |

| Niveau | Période / Système |

| Érathème / Ère - Éonothème / Éon |

Paléozoïque Phanérozoïque |

Stratigraphie

Paléogéographie et climat

| Taux de O2 atmosphérique |

env. 15 %vol[1] (75 % de l'actuel) |

|---|---|

| Taux de CO2 atmosphérique |

env. 2 200 ppm[2] (8 fois le niveau d'avant la révolution industrielle) |

| Température moyenne |

20 °C[3] (+6 °C par rapport à l'actuel) |

| Niveau moyen des mers | +180-120 m (par rapport à l'actuel)[4] |

- Gondwana

- 390 Ma : fin de l'orogenèse calédonienne (débutée à 500 Ma)

- 370 Ma : orogenèse acadienne

- 365 Ma : glaciation

Faune et flore

- plantes et animaux sur la terre ferme

- Progymnospermes

- 410 Ma : rhipidistiens (dipneustes, vertébrés marins)

- 400 Ma : présence à terre des arthropodes

- 395 Ma: hexapodes, terrestres (insectes)

- 390–380 Ma : ptérygotes (insectes volants)

- 390–380 Ma : sphénophytes (1res plantes arborescentes)

- 380 Ma : chondrichthyens (poissons cartilagineux)

- 380 Ma : actinistiens (cœlacanthes)

- 380 Ma : sphénophytes (végétaux vasculaires)

- 375 Ma : apparition du bois

- 375 Ma : 1res grandes forêts (Archæopteris)

- 375 Ma : atmosphère appauvrie en CO2, enrichie en O2

- 372 Ma : grande extinction de Kellwasser

- 368 Ma : tétrapodes (vertébrés hors poissons)

Dans les océans, les brachiopodes sont communs ainsi que les grands récifs coralliens. De nouvelles formes d'ammonites et de trilobites apparaissent ; les requins primitifs sont plus nombreux que pendant l'Ordovicien supérieur ou le Silurien. Sur les continents, les premiers Progymnospermes forment des forêts : les insectes et chélicérates s'y diversifient.

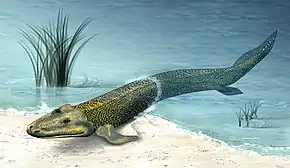

Pendant cette période, les poissons ont atteint une diversité substantielle, ce qui a amené le Dévonien à être souvent surnommé l'Âge des poissons. Les placodermes ont commencé à dominer presque tous les milieux aquatiques connus. Dès le Dévonien inférieur, certains poissons de la classe des sarcoptérygiens évoluent vers des formes, regroupées dans le clade des tétrapodomorphes, qui vont conduire aux premiers tétrapodes puis aux amphibiens[5].

La paléogéographie est dominée par le supercontinent Gondwana dans l'hémisphère sud et de plus petits continents au nord, Sibéria et de Laurussia, constitués de l'Amérique du Nord et d'une partie de l'Europe entre les deux.

Subdivisions

Le Dévonien est subdivisé en trois époques : le Dévonien supérieur, le Dévonien moyen et le Dévonien inférieur. Les datations des subdivisions ont été revues par la Commission internationale de stratigraphie (ICS) en 2012[6] - [7].

| Supérieur | |

| Famennien | (372,2 ± 1,6 à 358,9 ± 0,4 Ma) |

| Frasnien | (382,7 ± 1,6 à 372,2 ± 1,6 Ma) |

| Moyen | |

| Givétien | (387,7 ± 0,8 à 382,7 ± 1,6 Ma) |

| Eifelien | (393,3 ± 1,2 à 387,7 ± 0,8 Ma) |

| Inférieur | |

| Emsien | (407,6 ± 2,6 à 393,3 ± 1,2 Ma) |

| Praguien | (410,8 ± 2,8 à 407,6 ± 2,6 Ma) |

| Lochkovien | (419,2 ± 3,2 à 410,8 ± 2,8 Ma) |

Les couches du Dévonien ont produit du pétrole et du gaz dans certaines régions.

Découverte

Nommé d’après le comté de Devon (Angleterre), le Dévonien reçoit couramment, dans les textes du XIXe siècle, le nom d'âge des Vieux grès rouges, d’après des strates caractéristiques de cette époque.

Le Dévonien est aussi connu sous le nom d’âge à effet de serre ou encore d’âge des fougères. Ces noms sont incorrects et proviennent de l’échantillonnage biaisé des géologues européens du XIXe siècle. Leurs études portaient sur des régions proches de l’équateur lors du Dévonien tandis que le climat est globalement plus froid dans le reste du monde.

L’établissement du Dévonien comme période géologique a été l’aboutissement d’une importante controverse qui s’étale de 1830 à 1837 environ, et dont quelques-uns des principaux protagonistes comptent parmi les membres les plus en vue de la communauté géologique britannique de cette époque : Murchison, De la Beche, Sedgwick ou Greenough.

Avant 1830, on considérait que la période du Carbonifère succédait directement à celle du Silurien. Mais ce découpage chronologique est remis en question à la suite, notamment, de la découverte de la présence de charbon dans des couches géologiques datées de la période du Silurien, ce qui n’était pas cohérent avec la chronologie acceptée jusqu’alors.

Cette controverse a donné lieu à une étude dans les domaines de la sociologie et de l’histoire des sciences : The Great Devonian Controversy de Martin Rudwick (1985). Dans cet ouvrage, l’auteur cherche à mettre en évidence les influences sociologiques dans l’évolution de la polémique, et, en particulier, dans le processus de négociation vers un consensus sur le contenu scientifique[8].

Paléogéographie

Au début du Dévonien, la Laurentia et la Baltica s'assemblent pour former la Laurussia, située dans une zone proche du tropique du Capricorne ; les couches du vieux grès rouge s’y forment par oxydation d’hématite. Cette collision marque l’étape finale du cycle calédonien d’orogenèse. La côte ouest de l’Amérique du Nord présente peu d'activités orogéniques, à l'exception de l'approche d'un arc volcanique qui soulève les fonds marins et ramène des sédiments profonds vers le bouclier continental[9].

Le reste de l’Eurasie moderne est situé dans l’hémisphère nord. Les terranes huns, dont Armorica et Ibéria qui s’étaient détachés du Gondwana au Silurien supérieur, continuent leur route et entrent en collision avec l’Eurasie au Dévonien supérieur.

Le reste des terres (l’Australie, l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique et l’Inde) forment le Protogondwana, dans l’hémisphère sud.

Près de l’équateur, la (future) Pangée commence sa formation avec le rapprochement du Gondwana et de la Laurussia.

L’océan Panthalassa couvre le reste de la planète, quelques océans mineurs existent (Paléotéthys, Prototéthys, océan Rhéique, océan Ouralien (en) fermé par la collision de Sibéria et de Baltica).

Climat

Le Dévonien semble être une période chaude autour de 30 °C de moyenne avec un gradient de température entre les pôles et l’équateur moins marqué que de nos jours. Il est caractérisée par une absence de glaciers et de calottes polaires. Toutefois si au début du Dévonien, le climat était très chaud, vers la fin la température se rafraîchit lentement. Le climat était localement très aride, dans l’intérieur des grands continents et aux latitudes moyennes. Le développement des forêts, en extrayant le CO2 de l’atmosphère aurait entrainé un net rafraîchissement (5 °C) pendant le Dévonien moyen tout en restant plus chaud qu’actuellement. L’extrême fin du dévonien est marquée par une élévation des températures qui retrouvent leur niveau du début de la période, mais sans que cela corresponde à une élévation du CO2 atmosphérique. Cette augmentation de température entraine une augmentation de la pluviométrie sur les continents, ce qui s’est reflété dans la distribution de la flore.

Extinction de masse

Au Dévonien supérieur (entre le Frasnien et le Famennien) a lieu une extinction massive, qui affecte jusqu’à 70 % des espèces vivantes. La cause de cette extinction reste inconnue : période d’anoxie océanique, pic de volcanisme lié à la dérive des continents, origine extraterrestre (impacts cométaires ou météoritiques), ou une combinaison de ces facteurs ? Les traces géologiques ne permettent pas de trancher. La couverture de verdure des continents a peut-être agi comme une pompe à dioxyde de carbone et la réduction du taux de ce gaz à effet de serre a pu provoquer le refroidissement du Dévonien moyen, conduisant à cette extinction.

Des travaux plus récents suggèrent que le réchauffement climatique serait devenu, pendant une courte période, si intense (températures moyennes planétaires d'environ 30 °C) qu'il aurait altéré la couche d'ozone stratosphérique sur l'ensemble du globe, exposant la vie à la surface de la Terre à des niveaux nocifs de rayonnements ultraviolets au point de déclencher une extinction de masse sur les terres et dans les eaux peu profondes[10].

Biotopes marins

Le niveau de la mer est élevé. La faune marine est dominée par les ectoprocta, diverses sortes de brachiopodes et de coraux. Les trilobites sont encore communs mais moins diversifiés que dans les époques précédentes. Les grands poissons à plaques, les placodermes, ont été rejoints pendant le Dévonien moyen par les premiers poissons à écailles, qui se sont ensuite diversifiés.

Les premiers requins apparaissent au début du Dévonien. Les poissons à arêtes, dont certains de taille importante, les rejoignent bientôt. Pendant le Dévonien supérieur, les vertébrés à membres charnus ont évolué vers les premiers tétrapodes, tel le Tiktaalik roseae, qui ont marché sur les terres à la fin du Dévonien. Les Ammonoidea apparaissent au Dévonien supérieur ou à la fin du Silurien mais ne deviennent abondantes que durant le Mésozoïque. Les formes les plus évoluées de graptolites disparaissent.

Récifs

Une grande barrière de récifs, maintenant située dans le bassin de Kimberley au nord-ouest de l’Australie, s’étend sur près de 1 000 km en formant une bordure continentale. Les récifs sont en général construits par des organismes sécrétant des dépôts carbonés résistant à l’action des vagues. Les contributeurs principaux à ces constructions sont des algues calcaires, des organismes présentant des similitudes avec les coraux modernes, les stromatopores, les tabulates et des Rugosa. Les variations climatiques du Dévonien ont entrainé des variations dans les organismes constructeurs de récifs. Le climat chaud du début et de la fin de la période ont favorisé les micro-organismes alors que la période moyenne, plus fraîche, était dominée par les coraux et les stromatopores.

Estrans

Compte tenu du niveau des océans, des estrans très étendus, avec des formations végétales de type « mangrove » (mais constituées d’espèces à spores), favorisent les espèces animales possédant des nageoires solides et des vessies natatoires richement vascularisées et plissées, à même d’extraire l’oxygène de l’air en période de marée basse[11].

Biotopes terrestres

Sur terre, les bactéries et les algues du Silurien sont rejointes pendant cette période par des plantes primitives qui ont créé les premières terres grasses et hébergé des arthropodes (qui étaient déjà présents sur terre avant le Dévonien) comme les acariens, les scorpions et les myriapodes. Les premières traces fossiles d’insectes datent du Dévonien récent. À la fin du Dévonien, les premiers amphibiens et les arthropodes sont solidement établis sur terre. Les arthropodes (crustacés isopodes, myriapodes, chélicérates, insectes) co-évoluent.

Au Dévonien supérieur, des forêts de plantes à spores prospèrent (lycophytes, sphénophytes, fougères et progymnospermes). La plupart de ces plantes ont de vraies racines et feuilles. Les fougères se sont spéciées en formes géantes semblables aux arbres. À la fin du Dévonien, les premières plantes à graines sont apparues. L’apparition rapide de tant de groupes de plantes différentes est connue sous le nom d’« explosion du Dévonien ».

Références

- (de) teneur en oxygène dans l'atmosphère au Phanérozoïque

- (en) dioxyde de carbone au Phanérozoïque

- (en) température de la Terre

- (fr) variation du niveau des mers au Phanérozoïque

- Par exemple : Eusthenopteron, Tiktaalik, Acanthostega et Ichthyostega.

- [PDF] (en) « International chronostratigraphic chart (2012) », sur http://www.stratigraphy.org/.

- (en) F.M. Gradstein, J.G Ogg, M. Schmitz et G. Ogg, The Geologic Time Scale 2012, Elsevier, , 1176 p. (ISBN 978-0-444-59448-8, lire en ligne).

- (en) Transforming Nature, Discovery as Negotiation: The Great Devonian Controversy, Michael E. Gorman

- (en) Dr. Ron Blakey, Devonian Paleogeography

- (en) John E. A. Marshall, Jon Lakin, Ian Troth et Sarah M. Wallace-Johnson, « UV-B radiation was the Devonian-Carboniferous boundary terrestrial extinction kill mechanism », Science Advances, vol. 6, no 22, , eaba0768 (DOI 10.1126/sciadv.aba0768)

- Patrick De Wever, Bruno David, Didier Néraudeau, Jean Broutin, Philippe Janvier et al., Paléobiosphère : regards croisés des sciences de la vie et de la terre, Paris/Paris, Vuibert, MNHN, SGF, , 796 p. (ISBN 978-2-7117-2503-8), p. 269-275

Voir aussi

Bibliographie

- (en) The Earth Trough Time, Chapter 9, Paléogéographie de la fin du Paléozoïque.

Articles connexes

- Échelle des temps géologiques

- Point stratotypique mondial (PSM)

- Dorothée Le Maître, spécialiste des stromatopores et du Dévonien

- Parc national de Miguasha, site fossilifère du Dévonien, au Québec, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Le Dévonien », sur Objectif Terre (consulté le ).

- (en) « GeoWhen Database — Devonian Period », sur http://www.stratigraphy.org, (consulté le ).