Stratigraphie

La stratigraphie est une discipline des sciences de la Terre qui étudie la succession des différentes couches géologiques ou strates. Il s'agit d'une approche intégrée, en ce que des résultats apportés par la géochimie, la paléontologie, la pétrographie, l'astronomie… sont réunis et exploités à travers différentes méthodes : biostratigraphie, chimiostratigraphie, lithostratigraphie, magnétostratigraphie, cyclostratigraphie…

.jpg.webp)

| Type |

Branche de la géologie, discipline académique, spécialité (d), discipline (d) |

|---|

Ces méthodes, développées de façon relativement indépendante, sont ensuite réinvesties dans des approches plus généralistes :

- la chronostratigraphie cherche à établir une échelle des temps géologiques aussi précise et fiable que possible en organisant les données élémentaires que constituent les « unités chronostratigraphiques » ;

- la stratigraphie séquentielle, exploitant la sismique, cherche à éclairer l'organisation relative des corps sédimentaires en liaison avec les variations cycliques du niveau marin à l'échelle régionale ;

- la stratigraphie génétique cherche à dégager des modèles sédimentologiques généraux pour effectuer des prévisions en sous-sol, en l'absence de données complètes (forages ponctuels) ;

- l'hydrostratigraphie applique les méthodes de la stratigraphie au domaine de l'hydrothermalisme et plus généralement de l'hydrogéologie[1] (et en particulier aux aquifères[2] et eaux profondes, susceptibles d'être par exemple affectées par les forages profonds, gaziers ou pétroliers, naturellement plus ou moins stables[3]). Elle permet de produire de meilleures simulations 3D des écoulements souterrains par exemple via des « modèles de flux », des « algorithmes de flux » et des modèles dits « à compartiments » ou « à cellules de mélange »[4]. Ils sont de plus en plus exploités en utilisant l'informatique, qui permet notamment d'établir des modélisations tridimensionnelles d'écoulements souterrains (modélisations 3D)[5].

Éléments historiques

« La stratigraphie est le livre de l'histoire de la Terre[6]. »

Les principes fondamentaux de la stratigraphie sont mis en évidence par Nicolas Sténon au XVIIe siècle. Au siècle suivant, les géognostes wernériens, adeptes du neptunisme, portent leurs efforts sur l'étude des couches mais focalisent leur attention sur leur ordre et leur âge relatif aux dépens de leurs dispositions qui restent inexplicables au XVIIIe siècle. L'étude des formations sédimentaires, qui affleurent dans les bassins tertiaires (bassins de Londres et de Paris), conduit à l'établissement des fondements de la stratigraphie moderne grâce aux travaux d'Alcide d'Orbigny, père de la biostratigraphie et des concepts d'étage et de stratotype (1852-1854), et de Charles Lyell, qui érige le principe d'uniformitarisme de James Hutton (1830-1833)[7].

Grands principes

Les principes de la stratigraphie sont en nombre variable selon les auteurs.

Ce sont d'une part des postulats, qu'il faut vérifier par l'observation, et d'autre part des relations géométriques entre les formations géologiques étudiées.

Les deux principes unanimement acceptés sont le principe de continuité et le principe de superposition.

Principes généraux

- Le principe de continuité : une même couche a le même âge sur toute son étendue.

- Le principe d'uniformitarisme (ou d'actualisme) : les structures géologiques passées ont été formées par des phénomènes (tectoniques, magmatiques, sédimentaires ou autres) agissant comme à notre époque[8].

- Le principe d'identité paléontologique : deux couches ayant les mêmes fossiles sont considérées comme ayant le même âge. Ce principe n'est pas lié aux rapports géométriques entre les couches, mais à la paléontologie ; il se base sur l'existence de fossiles stratigraphiques. Il permet de corréler des séries sédimentaires de régions éloignées.

Les principes précédents souffrent de nombreux contre-exemples (cf. infra) et doivent être validés par l'observation de la situation étudiée. Ils sont néanmoins des points de départ utilisés par tous les géologues dans une situation inconnue.

Relations géométriques entre les couches

- Le principe de superposition : en l'absence de bouleversements structuraux, une couche est plus récente que celle qu'elle recouvre et plus ancienne que celle qui la recouvre. C'est le principe le plus ancien en géologie, il a été formulé dès le XVIIe siècle par Nicolas Sténon.

- Le principe d'horizontalité : les couches sédimentaires se déposent horizontalement ; une séquence sédimentaire qui n'est pas en position horizontale a subi des déformations postérieures à son dépôt.

- Le principe de recoupement : les couches sédimentaires sont plus anciennes que les failles ou les roches qui les recoupent.

- Le principe d'inclusion : les morceaux de roche inclus dans une autre couche sont plus anciens que leur contenant.

Exceptions aux principes

Pour chacun de ces principes on peut trouver des exceptions. Ces exceptions dépendent du mode de sédimentation et de l'échelle à laquelle on les observe :

- les nappes alluviales les plus récentes peuvent être déposées après l'encaissement de la vallée et être plus basses que les alluvions antérieures (néanmoins, les alluvions récentes ne sont pas recouvertes par les plus anciennes) ;

- les dépôts fluviatiles et deltaïques ne se déposent pas horizontalement, mais en sédimentation oblique ;

- les sédimentations bio-construites ne sont pas obligatoirement horizontales (un récif corallien n'est pas horizontal par exemple) ;

- Le principe de superposition s'applique encore dans le cas de terrains plissés, mais pas si les séries sédimentaires ont été renversées par des mouvements tectoniques. On peut utiliser des critères de polarité afin de savoir si la strate est en position normale ou inverse (typiquement, présence d'un pli couché) : présence de bioturbations, fentes de dessication, fossiles en position de vie, granoclassement[9]… ;

- Les sills de roches volcaniques[9].

Discordance

Lorsqu'il y a interruption de la sédimentation, suivie d'une déformation (failles, basculement ou plissement) et d'une érosion, il y a discordance entre les couches (ou strates) les plus anciennes, déformées, et celles plus récentes, horizontales. Il existe aussi des discordances sédimentaires. Elles sont le résultat d'un changement du milieu de dépôt. Ce changement est provoqué par une variation du niveau marin.

Une discordance angulaire existe entre deux couches superposées dont les pendages sont différents de part et d'autre de la surface de discordance. La série inférieure de strates a alors subi des déformations (basculement dans le cas d'une série monoclinale, plissement dans le cas d'un synclinal ou d'un anticlinal : dans ce cas, c'est une discordance angulaire sur structure plissée).

Certaines strates concordantes en un point peuvent progressivement devenir discordantes : c'est une discordance progressive.

Discordance Cambrien/Trias à Bédarieux.

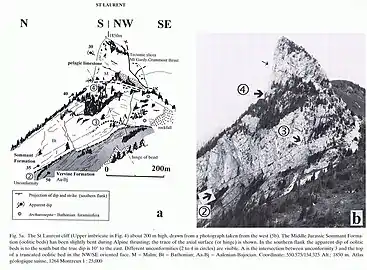

Discordance Cambrien/Trias à Bédarieux. Discordance progressive (en éventail et angulaire) sur la marge N-Briançonnaise affectant 650 m de couches en 50 Ma, rotation totale de 115°, durant le Dogger-Malm. Face ouest du massif de St-Laurent, Préalpes médianes du Chablais, Suisse et France.

Discordance progressive (en éventail et angulaire) sur la marge N-Briançonnaise affectant 650 m de couches en 50 Ma, rotation totale de 115°, durant le Dogger-Malm. Face ouest du massif de St-Laurent, Préalpes médianes du Chablais, Suisse et France.

Lacune

Lorsqu'il n'y a pas de continuité chronologique entre deux couches, on parle de lacune ou hiatus. Il y a deux types de lacunes[10] :

- lacune d'érosion : l'érosion a enlevé des couches (érosion en surface à l'origine de manques stratigraphiques généralement associés à des discordances au niveau des étages, liées aux cycles sédimentaires et aux cycles orogéniques ; érosion tectonique en profondeur (en) au niveau des marges dans les zones de subduction et de métamorphisme dans les racines crustales des chaînes de montagnes, etc.), puis la sédimentation a repris en laissant la lacune. Ce phénomène est lié à l'histoire paléotectonique de la région considérée. Un cas particulièrement démonstratif au Jurassique est celui de la marge N-Briançonnaise dans les Préalpes suisses et françaises[11] et dans les Hautes Alpes de Briançon ;

- lacune de sédimentation : pendant la période correspondant à la durée de la lacune, la sédimentation s'est interrompue (dans ce cas, la discordance n'est pas une surface d'érosion mais une surface de non-dépôt). Cela peut être dû à une régression marine.

Cycle émersif métrique (autocycle) entre deux lacunes de dépôt. Laminations algaires dolomitisées au sommet. Lias moyen du Haut Atlas, Maroc.

Cycle émersif métrique (autocycle) entre deux lacunes de dépôt. Laminations algaires dolomitisées au sommet. Lias moyen du Haut Atlas, Maroc.

Cycles émersifs métriques de régression ? arrangés en séquences décamétriques. Origine allocyclique (astronomique) probable. Lagon liasique, péninsule du Musandam, Oman.

Cycles émersifs métriques de régression ? arrangés en séquences décamétriques. Origine allocyclique (astronomique) probable. Lagon liasique, péninsule du Musandam, Oman. Cycles émersifs de comblement ou de régression ?, Jurassique moyen du jbel Laghdar (Oman). Les lacunes sont soulignées en jaune par les niveaux de laminations algaires dolomitisés.

Cycles émersifs de comblement ou de régression ?, Jurassique moyen du jbel Laghdar (Oman). Les lacunes sont soulignées en jaune par les niveaux de laminations algaires dolomitisés.

La stratigraphie en archéologie

Dans le domaine de l'archéologie, l'archéologue utilise les mêmes principes que le géologue, mais en cherchant à différencier les strates qui contiennent du mobilier archéologique lié à l'anthropisation passée de l'environnement, ce qui permet souvent une datation de celles-ci.

Les différentes couches, ou unités stratigraphiques, permettent la caractérisation et la datation d'une présence humaine sur un site fouillé. Ces couches résultent de l'accumulation de sédiments, d'apports humains (artéfacts), animaux, végétaux ou minéraux (écofacts), de traces d'incendie, de remblai/déblai, etc.

Une coupe stratigraphique met en évidence les différentes couches présentes qui sont autant de différents phénomènes liés à l'activité humaine. Celles-ci sont temporellement distinguées les unes des autres par leurs caractéristiques physiques et leur mobilier. La coupe stratigraphique reconstitue un panorama des activités humaines ou des effets différés de cette activité, à un endroit donné, des premières traces de présence humaine aux dernières. Ces couches sont datées par archéométrie.

Notes et références

- Ex : Tremblay, T (2008). Hydrostratigraphie et géologie du Quaternaire dans le bassin-versant de la rivière Châteauguay, Québec, Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal, Département des Sciences de la Terre, Montréal (résumé).

- Ex : Cartographie hydrogéologique régionale du piémont laurentien dans la MRC de Portneuf : hydrostratigraphie et piézométrie des aquifères granulaires de surface. Ressources naturelles Canada, 1998.

- Kimpe W.F.M. (1952), Notes additionnelles à propos de la composition chimique et essai de détermination de la stabilité hydrostratigraphique des eaux dans le Houiller du Limbourg du Sud 3. Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie et de géologie du carbonifère, Maastricht, 311-324.

- Campana ME, Harrington GA & Tezcan L. 3, Simulation des écoulements souterrains à partir de modèles à compartiments (lire en ligne).

- ex : Bourgault, M. A., Larocque, M., & Roy, M (2011), Modélisation hydrostratigraphique 3D de l'écoulement souterrain régional de la région du complexe tourbeux de Lanoraie, Geohydro.

- Jacqueline Lorenz, Christiane Villain-Gandossi, Penser le temps, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, , p. 19.

- Bernard Balan, L'évolution des idées en géologie. Des cosmogonies à la physique du globe, , 272 p.

- Voir aussi Charles Lyell.

- Emmanuel L., de Rafélis M., Pasco A., Maxi Fiches - Géologie (3ème édition), Dunod, p. 8-9.

- Patrick De Wever, « L’enregistrement sédimentaire du temps », Géochronique, no 98, , p. 38.

- Septfontaine 1995.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- (fr) C. Cramez, « Glossaire de stratigraphie séquentielle : anglais-français », Revue de l'Institut français du pétrole, Paris, vol. 45, no 3, , p. 435-453

- (en) Michel Septfontaine, « Large scale progressive unconformities in Jurassic strata of the Prealps South of lake Geneva : interpretation as synsedimentary inversion structures. Paleotectonic implications », Eclogae geol. Helv., vol. 88, no 3, , p. 553-576

- (fr) Gilles Merzeraud, Stratigraphie séquentielle : histoire, principes et applications, Paris/Paris, Vuibert, , 152 p. (ISBN 978-2-7117-4068-0)

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :