Haut Atlas

Le Haut Atlas (en amazighe : ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ, Aṭlaṣ Amqqran, en arabe : الاطلس الكبير al-Atlas al-Kabir) est une chaîne montagneuse marocaine orientée sud-ouest/nord-est. Cette chaîne appartient au massif de l'Atlas et plus précisément, à l'un des trois éléments de l'Atlas marocain, les deux autres étant le Moyen Atlas et l'Anti-Atlas.

| Haut Atlas | |

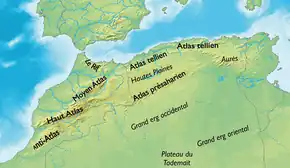

Carte de l'Atlas montrant le Haut Atlas à l'ouest. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 4 167 m, Djebel Toubkal |

| Massif | Atlas |

| Longueur | 750 km |

| Administration | |

| Pays | |

| Régions | Marrakech-Safi, Souss-Massa, Drâa-Tafilalet, Béni Mellal-Khénifra, Oriental |

| Géologie | |

| Âge | Jurassique |

| Roches | Roches sédimentaires |

C'est le massif le plus élevé d'Afrique du Nord, parfois surnommé le « toit du Maroc » ou encore, le « toit de l'Afrique du Nord ». Il forme une immense barrière d'environ 750 kilomètres de longueur qui délimite le Maroc saharien du Maroc atlantique et méditerranéen. Il constitue la pièce maîtresse des étendues de haute montagne marocaine — dont l'ensemble couvre 100 200 km2 de superficie.

La population, principalement amazighe, surtout Chleuhs au sud-ouest, vit du pastoralisme et de l'agriculture. Les habitants du Haut-Atlas oriental, comme les Aït Atta et les Aït Yafelman, eux parlent des dialectes de la tamazight du Maroc central.

Toponymie

Son nom berbère, Adrar Ndern, signifie la « montagne qui mugit », la « montagne qui gronde »[1].

Relief

Le relief du Haut Atlas se divise en trois entités différentes, d'ouest en est, le Haut Atlas occidental, le Haut Atlas central et le Haut Atlas oriental.

Haut Atlas occidental

Le Haut Atlas occidental est le massif le plus ancien, constitué surtout de formations jurassiques ou crétacées (avec quelques affleurements moins étendus du Trias, Permien, et même du Carbonifère[2]) entaillées de vallées profondes. Son point culminant est le djebel Toubkal à 4 167 mètres d'altitude, visible de Marrakech. Le parc national de Toubkal est créé en 1942 en raison de la biodiversité et de la richesse naturelle du djebel Toubkal.

Haut Atlas central

Le Haut Atlas central est un massif essentiellement calcaire, morphologiquement dominé par des zones tabulaires culminant à 2 500 mètres d'altitude, qui s'étend d'Azilal à Ouarzazate.

Le djebel M'Goun (4 071 mètres) est le sommet le plus haut de cette partie du Haut Atlas. On y rencontre une population berbère.

Haut Atlas oriental

Le Haut Atlas oriental est formé des vastes plateaux d'altitude de la haute Moulouya. Ces plateaux s'étendent de Midelt — province de Khénifra, abritant le djebel Ayachi (3 747 mètres) — à Imilchil — province d'Errachidia, où se trouvent le djebel Saghro et le massif ancien de Tamlelt dont la bordure nord est occupée par ses plus hauts sommets, tel le djebel Ayachi (3 760 mètres).

L'altitude s'affaiblit vers l'est, où débute le domaine des hamadas (zone pré-saharienne).

Ce massif est devenu un site paléontologique de renommée internationale, à la suite de la découverte des ossements d'un dinosaure alors inconnu, l'Atlasaurus, dinosaure quadrupède herbivore d'environ 18 à 20 mètres de long qui peuplait le Maroc il y a 165 millions d'années (Jurassique moyen). Un autre dinosaure d'environ neuf mètres de long a été baptisé Tazoudasaurus naimi, du nom du village de Tazouda où il a été découvert (à 70 kilomètres de la ville de Ouarzazate). Il est plus ancien que le précédent (environ 180 millions d'années) et pourrait bien être l'« ancêtre » des sauropodes d'Amérique du Nord qui, eux, ont 140 millions d'années — une époque où l’Afrique du Nord et le continent américain étaient soudés.

Climat

On rencontre dans le Haut Atlas deux types de climats montagnards.

L'un, subtropical océanique, se manifeste sur les versants nord et sud de la partie occidentale (jusqu'au djebel Toubkal) ainsi que sur le versant nord de la partie centrale (du Toubkal jusqu'à Imilchil). Exposés aux perturbations venant de l'Atlantique, ils sont relativement humides avec des précipitations espacées mais parfois diluviennes. Il tombe entre de 600 et 1 000 millimètres d'eau par an en moyenne. La sécheresse estivale, entrecoupée d'orages, est intense. L'enneigement est généralement tenace au-dessus de 2 500 à 3 500 mètres de novembre à avril et peut persister de septembre à juin pour les hauts sommets (avec de grosses variations selon l'exposition). Quelques rivières ne sont jamais asséchées (asif Melloul, oued n'Fis, oued Tessaout, etc.), alimentant de fertiles bassins d'altitude : Aït Bou Guemez, Imilchil, etc. Ces conditions permettent l'existence de la forêt (pins, chênes verts, thuyas, etc.) mais celle-ci décline à cause du triple effet de l'assèchement du climat, de la surexploitation (chauffage et construction) et du surpâturage ovin-caprin.

L'autre type de climat, semi-désertique continental, se manifeste sur le versant sud de la partie centrale (du Toubkal à Imilchil) et toute la partie orientale (au-delà d'Imilchil), avec des amplitudes thermiques marquées. S'étendent là de hautes steppes, des déserts de pierres et plus rarement de sable, et quelques vallées pourvues en eau où l'agriculture, très localisée, est possible. La forêt est quasi absente. Ce climat est assez semblable à celui des montagnes Rocheuses du sud des États-Unis.

Biodiversité

Faune

Les félins : le lynx caracal, ainsi que le léopard de Berbérie existe, mais dans une zone très limitée. Les mammifères courants sont surtout des nocturnes : belette, chacal, renard et porc-épic. Les sangliers sont très répandus dans les chênaies. Le mouflon n’est visible qu’entre 2 000 et 4 000 mètres. L’écureuil de gétulie s’observe facilement. Le magot, un singe de la famille des macaques, fréquente les gorges du Haut–Atlas et les cédraies du Moyen–Atlas.

Les couleuvres sont présentes jusqu’en haute montagne, tandis qu’on ne trouve qu’un seul reptile venimeux, la vipère de lataste (longue de 30 à 40 centimètres). Quant aux truites, elles vivent en altitude dans les ruisseaux.

On trouve de nombreux rapaces, comme la buse féroce, l’aigle botté, le circaète, l’épervier, la crècerelle, le faucon pèlerin et jusqu’à 4 000 mètres, l’aigle royal ou le gypaète. On peut observer aussi le pigeon biset. Deux espèces sont communes aux régions montagneuse du Proche–Orient : le roselin à ailes roses et l’alouette hausse-col, identifiable aux plumes jaunes de sa tête. Les oiseaux migrateurs franchissent la chaîne de l’Atlas, au printemps et en automne, à des altitudes élevées. Le pipit des prés niche en Europe et passe l’hiver dans les basses vallées de l’Atlas.

Flore

La végétation se présente de façon étagée entre la plaine et la montagne. Au premier étage (850 à 1 200 mètres), le doum (palmier nain) voisine avec le thuya de barbarie, le caroubier, l’olivier sauvage, le pistachier lentisque et le laurier–rose. Y abondent lavandes, cistes et genêts. Parfois, le thuya est associé à diverses sortes de genévriers. En moyenne montagne (1 000 à 2 000 mètres), l’humidité augmente et le chêne vert domine, mêlé de genévriers rouges.

Sur les hauts plateaux et les hautes vallées (2 000 à 2 500 mètres), les arbres disparaissent, remplacés par des genêts et des plantes buissonnantes. Le seul qui subsiste est le genévrier thurifère sur les versants nord ou ouest. En mars et jusqu’en juin, une pelouse humide apparaît sur les plateaux, égayée de narcisses. Seuls les coussinets épineux se maintiennent en haute montagne (à partir de 2 500 mètres) : l’alysson au feuilles grises, le buplèvre, le cytise de balancsa, un genêt à fleurs jaune, la sabine piquante.

Au–dessus de 3 600 mètres, les coussinets disparaissent et la végétation est absente. Le leucanthème de l’Atlas, une violette à feuilles épaisses, fleurit au sommet du Toubkal. La végétation a été dégradée par l’homme et ses troupeaux, au point de ne plus pouvoir se régénérer. Autrefois de belles chênaies devaient couvrir les versants de l’Atlas, aujourd’hui on tente de les reboiser, semble–t–il avec succès, avec des plantations de pins d’Alep.

Tourisme

La traversée du Haut Atlas marocain, sur le tracé des trois parties de l'Atlas, a été réalisée en plus de 50 jours[3] - [4] - [5].

Dans la culture

L'homme à la toison, Bilmaun en berbère, Boujloud en arabe[6], est le nom d'un personnage carnavalesque qui revêt la dépouille de la bête sacrifiée (lors de la fête musulmane du Sacrifice) et, durant deux jours, participe à un rite archaïque, encore vivace dans le Haut-Atlas[7]. L'anthropologue Abdellah Hammoudi l'étudie dans son ouvrage La Victime et ses masques (1988)[8].

Notes et références

- Max Quedenfeldt, « Division et répartition de la population berbère au Maroc », Revue africaine, no 249, , p. 154

- (en) Jean-David Moreau, Naima Benaouiss, Abdelilah Tourani et J. -Sébastien Steyer, « A new ichnofauna from the Permian of the Zat Valley in the Marrakech High Atlas of Morocco », Journal of African Earth Sciences, vol. 172, , p. 103973 (ISSN 1464-343X, DOI 10.1016/j.jafrearsci.2020.103973, lire en ligne, consulté le )

- Michael Peyron, La GTAM - La grande traversée de l'Atlas marocain, 1988.

- Jeffry Tailer et Driss Hemmi, « Among the Berbers », National Geographic, janvier 2005.

- « National Geographic Magazine », sur Magazine (consulté le )

- Fatiha Aboulhorma, "Boujloud" ou la saga d’un rite qui refuse de mourir, Menara, 29 septembre 2014

- Hassan Hermas, “Bilmawen Bodmawen”: Un carnaval de couleurs dans les rues d’Inezgane et Dcheira, Map Express, 20 septembre 2017

- Hammoudi Abdallah, La victime et ses masques. Essai sur le sacrifice et la mascarade au Maghreb, 1988 [lire en ligne]