Ammonoidea

Les ammonites, ou Ammonoidea, sont une sous-classe éteinte des mollusques céphalopodes.

Elles apparaissent dans le registre fossile durant le Dévonien et disparaissent peu après la crise Crétacé-Paléogène. Elles se caractérisaient par une coquille univalve plus ou moins enroulée dont seule la dernière loge était occupée par l'animal, les autres loges servant à contrôler sa flottaison ; le siphon qui les relie est en position externe (ventrale), le long de la paroi, alors qu'il est axial chez les nautiles. Leurs coquilles fossiles sont d'excellents marqueurs chronologiques. Leur taille va de quelques millimètres à plus de 2 mètres de diamètre (Parapuzosia seppenradensis).

Étymologie

Leur nom est lié à la forme spiralée des coquilles fossilisées qui évoquait pour les anciens les cornes de béliers. Pline l'Ancien a évoqué les cornes d'Ammon (ammonis cornua) à leur propos parce que le dieu égyptien Ammon était généralement représenté portant des cornes de bélier et une autre corne droite et perpendiculaire au milieu du front[note 1]. C'est aussi pourquoi le nom de genre des ammonites se termine souvent en « ceras », du grec κέρας, la corne (exemple : Pleuroceras).

Anatomie

La coquille

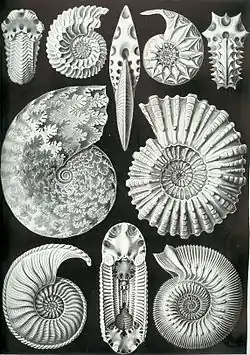

Les ammonites ont présenté une grande variété de forme et de taille, dont ces quelques exemples dessinés par Ernst Haeckel dans Kunstformen der Natur paru en 1899.

La coquille des ammonites est aragonitique (c'est-à-dire à base de carbonate de calcium CaCO3 de symétrie orthorhombique, par opposition à la calcite qui est de même formule chimique mais de symétrie trigonale). Elle est constituée d'une seule pièce (univalve) mais elle se distingue par sa position externe qui, en plus de jouer un rôle de flottaison, lui permet de se protéger des prédateurs. La coquille étant le principal élément de l'ammonite à se fossiliser, la phylogénie des ammonites est essentiellement fondée sur sa description. On retrouve aussi parfois des éléments nommés aptychi (au pluriel), un organe semblant jouer le rôle de mandibules et très semblable à l'opercule des nautiles actuels.

Structure interne

La coquille comprend plusieurs loges séparées par des cloisons. On distingue la loge d'habitation où réside l'organisme et le phragmocône qui correspond au reste de la coquille. La communication entre loges s'effectue au travers d'un foramen percé dans chaque cloison par lequel transite un siphon en position ventrale. Ce siphon est parfois recouvert d'un manchon de CaCO3, on peut alors en retrouver la trace dans les fossiles exhumés. Toutes les loges (excepté la loge d'habitation) sont vides ou du moins remplies de gaz à l'image du nautile. Elles servaient de ballast à l'organisme qui les remplissait ou au contraire expulsait l'eau selon qu'il souhaitait descendre ou monter dans la tranche d'eau.

Enroulement

Les formes les plus courantes et les plus connues de coquilles d'ammonites sont dites planispiralées : le tube s'enroule autour de lui-même dans un seul plan. On retrouve actuellement des formes proches chez le nautile. Dans les cas des formes planispiralées, on distingue les enroulements évolutes et involutes. Les évolutes se caractérisent par un recouvrement faible des tours précédents, il est donc possible d'observer les tours intérieurs que l'on rassemble sous le terme d'ombilic. L'exagération du caractère évolute conduit à des formes dont les tours ne sont plus jointifs, que l'on retrouve aussi bien au Paléozoïque (Erbenoceras), au Jurassique (Spiroceras) ou au Crétacé (Crioceratites).

À l'opposé, l'enroulement involute est marqué par un recouvrement important voire total des tours précédents, l'ombilic est alors réduit voire inexistant.

On note aussi l'existence d'un autre mode d'enroulement planispiralé dit pseudo-évolute (ou pseudo-involute, ou encore convolute), qui correspond à un enroulement qui ne recouvre que partiellement le tour précédent.

D'autres types d'enroulement se sont développés au gré de l'occupation de nouvelles niches écologiques. Il est à noter que les Bactritida, à l'origine des Ammonoidea et Nautiloidea sont des Céphalopodes à coquille rectiligne. Cette conformation se retrouve chez certaines ammonites crétacés (les Baculitidae) mais aussi jurassiques (genres proches des Spiroceras). C'est néanmoins au Crétacé que la plupart des formes dites déroulées se sont largement développées avec deux radiations, l'une au Crétacé inférieur avec les Ancyloceratina et l'autre au Crétacé supérieur avec les Turrilitina (en). On trouve ainsi des ammonites à tours internes classiquement planispiralés, mais dont la loge d'habitation adulte se déroule en une partie rectiligne (la hampe) suivie d'un retour vers la spire donnant à l'ensemble une forme dite de crosse. Ces formes présentent une meilleure stabilité dynamique que les planispiralées, due à la plus grande distance entre leur centre de gravité et leur centre de flottaison. En revanche, elles sont moins hydrodynamiques. Chez d'autres, la partie spiralée est remplacée par une spire hélicoïdale à la manière des Gastéropodes. Cette hélice peut également être à tours non jointifs. Ces combinaisons offrent une grande variété de formes, dont la plus complexe est cherchée du côté du genre Niponnites, dont l'enroulement se développe dans trois dimensions. Toutes ces ammonites non planispiralées sont dites hétéromorphes.

Morphologie

On reconnaît différentes morphologies des coquilles d'ammonites, dont on pense qu'elle avait une grande importance dans le mode vie de l'animal :

- cadicône : la coquille est sphérique ou quasi sphérique, très peu hydrodynamique ;

- sphaerocône : la coquille est fortement bombée, peu hydrodynamique ;

- platicône : la coquille est aplatie, le bord ventral est plat, relativement hydrodynamique ;

- oxycône : la coquille est effilée, voire coupante dans certains cas, très hydrodynamique.

Plusieurs autres formes ont existé, notamment des formes à l'enroulement non soudé ou non parallèle : leur diversité a été particulièrement importante au Crétacé supérieur, notamment dans le groupe des Ancyloceratina.

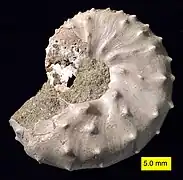

Discoscaphites iris du Crétacé supérieur.

Discoscaphites iris du Crétacé supérieur. Spécimen de Perisphinctes au musée d'histoire naturelle de Berlin.

Spécimen de Perisphinctes au musée d'histoire naturelle de Berlin. Un spécimen de Hoploscaphites d’Amérique du Nord. La forme de la coquille s'écarte de la spirale.

Un spécimen de Hoploscaphites d’Amérique du Nord. La forme de la coquille s'écarte de la spirale. Les ammonites ont connu une grande diversité de formes (ici Crioceratites nolani, un Ancyloceratina)

Les ammonites ont connu une grande diversité de formes (ici Crioceratites nolani, un Ancyloceratina) Didymoceras stevensoni (Ancyloceratina), espèce à coquille polyspire.

Didymoceras stevensoni (Ancyloceratina), espèce à coquille polyspire. Pravitoceras (Ancyloceratina)

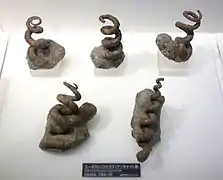

Pravitoceras (Ancyloceratina) Eubostrychoceras japonicum

Eubostrychoceras japonicum Nipponites mirabilis

Nipponites mirabilis

Ornementation

Extérieurement les coquilles arborent des structures sous la forme d'excroissances et de sutures contribuant à la classification des ammonites.

Les sutures sont des projections externes des cloisons. Si les formes les plus anciennes présentent des sutures (et donc des cloisons) droites, progressivement l'allure des sutures se complexifie et dessine des courbures que l'on interprète comme des selles (vers l'avant) et des lobes (vers l'arrière). Les excroissances peuvent correspondre à des carènes ou à des côtes. Elles contribuent à renforcer la coquille dans son statut de protection de l'organisme. Le dessin de la dernière loge peut aussi se poursuivre vers l'avant par des extensions protégeant le péristome. On distingue les rostres prolongeant la face dorsale de la coquille et les apophyses prolongeant les faces latérales.

On connaît trois grands types de modèles de suture chez les ammonites :

- goniatitique : ligne de suture à lobes et selles non divisés ; typiquement 8 lobes autour de la conque. Ce schéma est caractéristique des ammonites du Paléozoïque.

- cératitique : ligne de suture à selles non divisés et lobes divisés; plusieurs lobes latéraux. Fortes côtes radiales espacées, parfois renforcées par des tubercules. Ce modèle de suture est caractéristique des ammonites du Trias et apparaît à nouveau au Crétacé chez les « pseudocératites. »

- ammonitique : lobes et selles sont fortement subdivisées (cannelures); les subdivisions sont généralement arrondies au lieu d'être en dents de scie. Les ammonites de ce type sont les espèces les plus importantes d'un point de vue biostratigraphique. Ce type de suture est caractéristique des ammonites du Jurassique et du Crétacé mais se trouvent déjà au Permien.

Dimorphisme sexuel

Chez les nautiles contemporains, les chambres de la coquille présentent des différences de forme et de taille selon le sexe de l'animal. La coquille du mâle est légèrement plus petite et plus large que celle de la femelle. Un dimorphisme sexuel du même type est maintenant envisagé pour les ammonites, expliquant certaines différences de tailles et de formes des fossiles au sein d'une même espèce. L'explication couramment avancée est qu'il est logique que les femelles soient plus grandes pour permettre la production d'un grand nombre d'œufs. Un bon exemple de ce dimorphisme sexuel est donné par les Bifericeras (en), trouvés en Europe dans les roches formées au début du Jurassique. Ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'on a admis ce dimorphisme. On a d'abord classé les grandes formes en sous-espèces dites macroconches et les petits individus en sous-espèces dites microconches. Mais la présence presque systématique de microconches et de macroconches chez toutes les espèces a finalement porté à conclure qu'il s'agissait simplement des mâles et femelles d'une même espèce.

Anatomie interne

Peu d'éléments sont connus de l'anatomie interne des ammonites à moins d'étudier celles des céphalopodes actuels. On considère ainsi que l'ammonite devait être pourvue de huit bras. Le bulbe buccal était constitué de deux grandes structures : les mandibules et la radula. La radula est un organe labial propre aux mollusques jouant le rôle d'une langue mais couverte d'une série de dents chitineuses agissant comme une râpe. À l'image des Coléoïdés, elle devait être constituée de sept dents par rang. Enfin la mandibule était constituée de deux structures nommées aptychus dont le rôle n'est pas précisément connu.

Plus récemment, des restes de parties molles ont été observés chez les ammonites (groupe des Baculites), en particulier des restes de la masse bucale, et du cartilage céphalique avec la préservation des capsules oculaires. Des restes du tube digestif, du siphon et de ce qui semble être un oviducte ont également été découverts[1].

Développement

Le premier stade de développement est caractérisé par l'apparition de la protoconque ou loge initiale et dont la taille varie entre 250 et 700 µm. Ce stade n'est pas considéré comme un stade larvaire car le développement de la coquille repose sur la protoconque. Le développement est donc direct mais on sait que certaines espèces de céphalopodes actuels ont une vie planctonique à l'état juvénile.

Le stade suivant est appelé Ammonitella. Il se caractérise par une rupture de la structure cristalline de la coquille. En effet le premier stade est caractérisé par un développement à coquille interne. Progressivement l'organisme va donc se renfermer dans sa coquille pour mieux se protéger.

Enfin le stade mature est caractérisé par un resserrement des dernières cloisons marquant la fin de la croissance de la coquille. Le péristome se pare d'excroissance (rostre, appendices) et l'on observe un déroulement secondaire de la chambre d'habitation. Ce stade dernier correspond aussi à l'acquisition de la maturité sexuelle.

Écologie

La mauvaise fossilisation des parties molles implique qu'on manque de données permettant de reconstituer précisément les modes de vie et d'alimentation ou de reproduction des ammonites, mais on pense que la plupart d'entre elles ont vécu dans l'eau libre des mers antiques, plutôt que sur les fonds marins. Ceci est suggéré par le fait que leurs fossiles sont souvent trouvés dans les roches qui se sont formées dans des conditions où aucune forme de vie typique des fonds marins de la plate-forme continentale n'est trouvée. Bon nombre d'espèces (telles qu'Oxynoticeras) sont considérées comme de probables bonnes nageuses grâce à des coquilles hydrodynamiques bien profilées, mais d'autres semblent avoir été moins bien disposées pour la nage ; peut-être se laissaient-elles dériver en nageant lentement vers leurs proies (crustacés, petits poissons et zooplancton pour les larves). Un des gros problèmes de l'interprétation des fossiles d'ammonites est que les carbonates (dont constituants de leur coquille) se conservent mal en dessous de 200 m de profondeur. On conçoit assez facilement que des espèces pélagiques fréquentent des eaux plus profondes que celles-là.

Locomotion

Les ammonites se déplaçaient en contrôlant leur profondeur grâce aux différentes loges de leur coquille. Elles se déplaçaient la tête en arrière comme les autres céphalopodes. Pour avancer, elles aspiraient de l'eau pour l'expirer avec force. Peu rapide, ce mode de déplacement les rendait vulnérables à leurs prédateurs principaux, les reptiles marins (principalement mosasaure[2], ichtyosaure, élasmosaure).

Flottaison

La flottaison de l'ammonite est permise par la structure creuse de sa coquille lui conférant une densité neutre, proche de l'eau. Le découpage de la coquille en une série de loges, toutes reliées par un siphon (tube charnu qui les relie avec la loge embryonnaire ou protoconche) permet en outre d'agir comme un ballast au gré du remplissage de ces caissons. Le système était ainsi composé par un flotteur (qui le fait remonter, les loges vides) et d'un contrepoids (qui le fait descendre, les loges remplies d'eau)[3].

La morphologie cylindrique de la coquille permettait de conserver un centre de gravité et de flottaison au centre de la coquille, qui, associé à un péristome toujours en position basse sous l'effet du poids de l'animal, permettait à l'ammonite d'être constamment en position horizontale à l'image du nautile. Toutefois cette configuration ne garantit pas une stabilité de la coquille et l'on verra apparaître, chez les individus plus évolués, un déroulement de la coquille favorisant un éloignement des deux centres.

Relations trophiques

Leurs prédateurs connus sont les reptiles marins tels que les mosasaures, les ichtyosaures ou d'autres grands reptiles Mésozoïques. Des ammonoïdes portent les marques de dents signalant des attaques très violentes.

Concernant leur alimentation, une analyse synchrotron de la cavité buccale d'une ammonite à aptychus (Baculites) a montré les restes d'isopode et de larve de mollusque, indiquant qu'au moins ce type d'ammonite se nourrissait de plancton[4].

Phylogénie

Alors que la classe des céphalopodes apparaît au Cambrien moyen, les Ammonoidea n'apparaissent qu'à la fin du Silurien voire au début du Dévonien. Elles sont issues d'organismes appartenant à l'ordre des Bactritida. Le groupe des Ammonites est un groupe monophylétique bien que l'on ne connaisse pas encore leur ancêtre commun. Deux apomorphies permettent de les distinguer des autres céphalopodes : une ligne de suture plissée et un siphon ventral sauf chez les clyménies où le siphon est dorsal. Ainsi et malgré leurs similitudes externes, les nautiles ne sont pas directement apparentés aux ammonites[note 2]. L'enroulement de la coquille chez le nautile apparaît donc soit comme une convergence évolutive et donc comme un caractère plésiomorphe.

Les plus proches parents des ammonites sont sans doute les sous-Coleoidea actuels (poulpes, calmars et seiches) ainsi que les bélemnites du Mésozoïque qui forment eux aussi un groupe monophylétique. Les premiers stades du développement des ammonoïdes et des coléoïdes sont très similaires, d'où l'hypothèse qu'ils avaient des modes de vie peut-être comparables (type de reproduction, alimentation, nage, comportement). L'étude des ammonites passe donc par une étude des coléoïdes et non du nautile.

Variabilité intraspécifique

Le groupe des Ammonites se caractérise par une très grande diversité de morphologie de la coquille, au point qu'il est parfois difficile de déterminer si tel individu correspond à un ensemble ou s'il ne représente qu'une variation d'un groupe. Ainsi deux modèles de classement se sont développés sans être exclusifs aux seules ammonites.

La première démarche consiste à créer une nouvelle espèce pour chaque modification morphologique (démarche typologique). Cependant, et au vu de la grande diversité de coquille, elle conduit à créer une très grande quantité d'espèces caractérisées par une faible variabilité intraspécifique.

Au contraire, on peut considérer que l'espèce se caractérise par un ensemble de critères morphologiques supportant une grande tolérance de variabilité (démarche paléobiologique). Cette méthode réduit le catalogue d'espèces, mais au risque de rassembler en son sein plusieurs individus appartenant à des espèces distinctes. Toutefois, force est de constater que cette dernière démarche tend de plus en plus à supplanter la première dans les travaux paléontologiques modernes. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, négliger sur le plan taxinomique les caractères hautement variables au sein d’un échantillon ne représente pas une perte dans l’information du signal morphologique, puisqu’ils sont largement compensés par l’utilisation des caractères évolutifs. Sans ça, ces caractères évolutifs, qui eux ont une véritable raison d’être taxinomique, peuvent se retrouver totalement noyés par une masse d'informations relatives à des caractères qui varient de la même façon dans tous les échantillons successifs d'une lignée phylogénétique (lois de covariation).

La diversité des ornementations participe à la richesse de la grande famille des ammonites. Toutefois certains caractères présentent fréquemment une corrélation. Ainsi, le développement d'ornementation se rencontre souvent sur les individus à coquilles épaisses. Si deux individus présentent le même caractère mais dans des intensités différentes, il suffit de trouver les intermédiaires entre les deux individus pour confirmer qu'ils appartiennent à la même espèce. Toutefois, il est possible que certains groupes présentent des similitudes de caractères (homéomorphie) qui peuvent résulter de convergences évolutives. Enfin, il est fréquent de retrouver ensemble des individus de tailles différentes qui partagent les mêmes stades ontogénétiques juvéniles. Cette différence est souvent interprétée comme un dimorphisme sexuel, les formes les plus petites (= microconques) pourraient correspondre aux mâles, tandis que les formes plus grandes (= macroconques) correspondraient aux femelles.

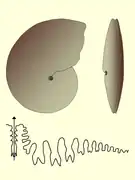

Lignes de suture

En marges des différentes ornementations que l'on peut rencontrer sur les coquilles des ammonites, les lignes de suture constituent le principal élément de systématique (au rang de famille). Ces lignes correspondent à la jonction (une suture) entre les cloisons internes qui séparent les différentes loges d'accroissement et la coquille de l'ammonite.

Elles sont représentées sous forme d'une courbe orientée horizontalement (l'ouverture étant dirigée vers le haut) et illustrant le dessin de la ligne de suture du dernier tour. Elle débute à gauche par la face ventrale (sommet de la coquille) au niveau du plan de symétrie bilatérale puis descend jusqu'à la jonction avec le tour précédent. Enfin le tracé se termine entre les deux tours pour illustrer la morphologie de la ligne de suture de la partie inférieure du tour (en contact avec le tour précédent). Cette dernière partie n'est toutefois pas toujours visible car elle oblige à démonter la coquille (dans le cas d'un enroulement planispiralé).

Systématique des ammonites

Si le terme « ammonite » est plutôt utilisé pour désigner les Ammonitida, il peut être également employé, dans une acception plus large, pour parler des Ammonoidea en général.

Cependant ce terme « ammonite » n’a pas de valeur taxonomique. Par exemple : l'espèce Acanthoceras cenomanense est une ammonite appartenant à la sous-classe des Ammonoidea, à l’ordre des Ammonitida, au sous-ordre des Ammonitina, à la super-famille des Acanthoceratoidea et à la famille des Acanthoceratidae.

La désignation d’Ammonoidea (Zittel 1884) recouvre donc, outre les ammonites authentiques (Ammonitida) du Jurassique et du Crétacé, toute une variété de mollusques, ordinairement regroupés en ordres (dont la liste des genres est encore incomplète). La pertinence de ce concept taxonomique est mis en cause en biologie depuis 1999 et son emploi tend à régresser[5] : on parle aujourd’hui plutôt de taxa (au singulier : taxon), qui se différencient par leur apomorphies (ou caractéristiques singulières).

La subdivision des ammonites en méta-groupes procède aujourd’hui d’abord de l’arrangement des sutures primaires : ce sont les lobes des premiers septums (cloisons des loges divisant l'intérieur de la coquille) véritablement en nacre. On distingue ainsi les sutures trilobées (que l’on retrouve chez les paléo-ammonoïdes du Dévonien-Permien), quadrilobées (chez les méso-ammonoïdes du permien supérieur et du Trias ; elles-mêmes comprenant diverses ammonites hétéromorphes du Crétacé), quintilobées (chez les néo-ammonoïdes, qui désignent en fait les ammonites au sens strict ; Jurassique-Crétacé) et sextilobées (chez les tétragonites, sous-groupe des lytocérates du Crétacé supérieur)[6].

Rouget et al. (2004)[7] donnent un aperçu actualisé des relations phylogénétiques des principaux taxons d’ammonites par delà le niveau du genre. Les recensions détaillées de la systématique des ammonites de tous les ammonoïdes du Dévonien au Crétacé sont malheureusement fort datées[8], et le traité plus récent de Kaesler[9], ou la série Fossilium du Catalogus I: Animalia ne traitent que des ammonites du Crétacé.

Ammonoidea

- Ordre des Agoniatitida (représenté par les genres Agoniatites, Anarcestes, Maenioceras, Prolobites, Manticoceras, Beloceras)

- Ordre des Clymeniida ou goniatites primitifs (représenté par les genres Acanthoclymenia, Gonioclymenia, Hexaclymenia, Wocklumeria, Platyclymenia, Clymenia, Parawocklumeria)

- Ordre des Goniatitida ou goniatites vrais (représenté par les genres Tornoceras, Cheiloceras, Sporadoceras, Gattendorfia, Ammonellipsites, Goniatites, Gastrioceras, Schistoceras, Perrinites, Cyclolobus)

- Ordre des Prolecanitida ou cératites primitifs (représenté par les genres Prolecanites, Medlicottia, Sageceras)

- Ordre des Ceratitida ou cératites vrais (représenté par les genres Xenodiscus, Otoceras, Beneckeia, Ceratites, Cloristoceras, Tropites, Cladiscites, Ptychides, Pinacoceras)

- Ordre des Neoammonoidea

- sous-ordre des Phylloceratida (représenté par les genres Phylloceras, Geyeroceras, Paradasyceras, Leiophyllites)

- sous-ordre des Lytoceratida (représenté par les genres Lytoceras, Ectocentrites, Pleuroacanthites u. a.)

- sous-ordre des Ancyloceratida (représenté par les genres Ancyloceras, Macroscaphites, Crioceratites, Baculites, Turrilites, Bostrychceras, Scaphites, Hoploscaphites, Douvilleiceiras, Parahoplites, Deshayesites)

- sous-ordre des Ammonitida ou ammonites vraies (comprenant plusieurs familles)

- Psilocerataceae (représenté par les genres Psiloceras, Caloceras, Alsatites, Storthoceras, Schlotheimia, Arietites, Echioceras, Oxynoticeras)

- Eoderocerataceae (représenté par les genres Eoderoceras, Androgynoceras, Amaltheus, Pleuroceras, Dactylioceras)

- Hildocerataceae (représenté par les genres Harpoceras, Hildoceras, Leioceras, Ludwigia, Sonninia, Oppelia)

- Stephanocerataceae (représenté par les genres Stephanoceras, Macrocephalites, Kosmoceras, Quenstedtoceras)

- Perisphinctaceae (représenté par les genres Perisphinctes, Ataxioceras, Rasenia, Gravesia, Aulacostaphanus, Virgatites, Aspidoceras, Polyptychides)

- d'autres genres autrefois répertoriés dans les super-familles des Desmocerataceae et des Hoplitaceae : Callizoniceras, Pachydiscus, Leymeriella, Schloenbachia, Tissotia, Flickia.

Selon BioLib (25 décembre 2017)[10] :

- super-ordre Mesoammonoidea †

- ordre Prolecanitida †

- ordre Ceratitida Hyatt, 1884 †

- super-ordre Neoammonoidea †

- ordre Ammonitida †

- super-ordre Palaeoammonoidea †

- ordre Agoniatitida Ruzhencev, 1957 †

- ordre Clymeniida †

- ordre Goniatitida †

- ordre Meekoceratida †

- ordre Otoceratida †

- ordre Xenodiscida †

- genre Pachylytoceras †

- genre Speetoniceras Spath, 1924 †

Agoniatites nodiferus (Agoniatitida).

Agoniatites nodiferus (Agoniatitida). Grammoceras thouarcense (Ammonitida).

Grammoceras thouarcense (Ammonitida).

Clymenia laevigata (Clymeniida).

Clymenia laevigata (Clymeniida). Sporadoceras sp. (Goniatitida).

Sporadoceras sp. (Goniatitida). Medlicottia sp. (Prolecanitida).

Medlicottia sp. (Prolecanitida).

Intérêt en géologie

Paléogéographie

Les ammonites étant des animaux marins nectoniques (vivant en pleine eau), ils ont en général une large distribution géographique. Toutefois, on peut diviser les ammonites en trois grandes populations : boréale, tempérée et tropicale. On sait aussi grâce aux fossiles retrouvés que l'on se trouve sur une ancienne zone de mer de moins de 200 m de fond, car sinon les coquilles se seraient dissoutes sous l'effet de la sous-saturation en CaCO3 des eaux profondes.

Paléontologie

Les ammonites jouissent d'une importante diversité d'espèces mais, comme pour la plupart des fossiles, on ne peut utiliser que les caractères morphologiques des parties retrouvées pour tenter de les interpréter et émettre une hypothèse sur le mode de vie de l'animal. Par exemple une ammonite cadicône devrait plutôt être une mauvaise nageuse, donc vivre près du fond et être un prédateur peu actif, donc surtout détritivore ou nécrophage. En revanche, une ammonite involute oxycône devrait être une excellente nageuse et un prédateur redoutable. L'interprétation peut cependant avoir ses limites.

Biostratigraphie

Beaucoup de zones reposent sur des ammonites (biozone), comme Pleuroceras spinatum qui est l'index de la zone au sommet du Pliensbachien.

Un indice de zone doit idéalement être relativement abondant, facile à déterminer, avoir une répartition géographique la plus vaste possible (ubiquité de l'espèce), avoir une répartition localisée et bien circonscrite dans le temps, et surtout être pratique à utiliser (même par des non spécialistes). Ce qui fait des ammonites en général un outil biostratigraphique de choix. Certaines espèces n'ont qu'une zone d'extension de seulement 100 000 ans.

Dans la culture populaire

Les ammonites sont illustrées dans la franchise de jeux vidéos Pokémon, à travers les créatures nommées « Amonita » et « Amonistar »[11].

Notes et références

Notes

- Les ammonites étaient jadis appelées « cornes d'Ammon » en référence au dieu Ammon (Encyclopédie de Diderot et d'Alembert).

- Les nautiles ont une ligne de suture droite et un siphon centrale.

Références

- (en) Christian Klug, Wolfgang Riegraf et Jens Lehmann, « Soft–part preservation in heteromorph ammonites from the Cenomanian–Turonian Boundary Event (OAE 2) in north–west Germany », Palaeontology, vol. 55, no 6, , p. 1307-1331 (DOI 10.1111/j.1475-4983.2012.01196.x).

- http://www.geoforum.fr/uploads/post-104-0-24283400-1390474893.jpg

- Gérard Thomel, Ammonites, Serre, , 227 p. (ISBN 2-86410-011-8, BNF 34678798), p. 12.

- (en) Isabelle Krutal, Neil Landman, Isabelle Rouget, Fabrizio Cecca et Paul Tafforeau, « The Role of Ammonites in the Mesozoic Marine Food Web Revealed by Jaw Preservation », Science, vol. 331, no 6013, , p. 70-72 (DOI 10.1126/science.1198793).

- (de) Peter Ax, Das System der Metazoa I – ein Lehrbuch der phylogenetischen Systematik, Gustav Fischer Verlag, , 226 p. (ISBN 978-3-437-30803-1).

- (en) Dieter Korn, « Typostrophism in Palaeozoic Ammonoids? », Paläontologische Zeitschrift, vol. 2, no 77, , p. 445-470 (DOI 10.1007/BF03006953).

- (en) Isabelle Rouget, Pascal Neige et Jean-Louis Dommergues, « Ammonites phylogenetic analysis: state of the art and new prospects - L’analyse phylogénétique chez les ammonites: état des lieux et perspectives », Bulletin de la Société Géologique de France, vol. 175, no 5, , p. 507–512 (DOI 10.2113/175.5.507)

- (en) Raymond C. Moore, Treatise on Invertebrate Paleontology, vol. 4 : Cephalopoda Ammonoidea, Geological Society of America and the University of Kansas Press, , 490 p., L Mollusca.

- (en) Roger L. Kaesler, Treatise on Invertebrate Paleontology, vol. 4 : Cretaceous Ammonoidea, Boulder (Colo.), Geological Society of America Inc. and the University of Kansas, , 362 p. (ISBN 0-8137-3112-7), L Mollusca.

- BioLib, consulté le 25 décembre 2017

- « Amonistar », sur pokepedia.fr.

Voir aussi

Articles connexes

- Ammolite : gemme formée de fossiles d'ammonites

- Dalle à ammonites

- Liste de genres d'ammonites

Références taxinomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Ammonoidea † (+ liste ordres + liste familles)

- (en) Référence Paleobiology Database : Ammonoidea Zittel 1884

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Ammonoidea

- (en) Référence BioLib : Ammonoidea Zittel, 1884 †

- (en) Référence Catalogue of Life : Ammonoidea (consulté le )

Liens externes

- (fr) Ammonites Ammonites et autres spirales - Hervé Châtelier

- Ammonites Laboratoire du Groupe de recherche en paléontologie et biostratigraphie des Ammonites (GPA)

- Ressources relatives au vivant :

- (cs + en) BioLib

- (en) Paleobiology Database

- (mul + en) iNaturalist

- (en) World Register of Marine Species

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :