Orogenèse panafricaine

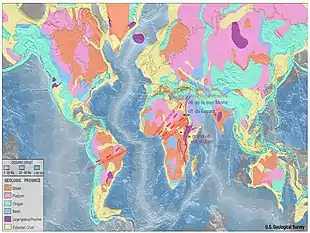

L'orogenèse panafricaine est une série d'événements orogéniques majeurs du Néoprotérozoïque relatifs à la formation des supercontinents du Gondwana et de la Pannotia, il y a environ 600 millions d'années (Ma)[2]. Cette orogenèse, aussi connue sous le nom de « pan-Gondwanienne » ou d'« orogenèse saldanienne », est à l'origine de la chaîne panafricaine, grand système orogénique que l'on trouve dans toute l'Afrique et au-delà[3].

L'orogenèse panafricaine et l'orogenèse grenvillienne sont les deux plus grands événements orogéniques connus sur Terre. Selon Rino et alii, ces deux événements font du Néoprotérozoïque la période de l'histoire de la Terre pendant laquelle a été produite le plus de croûte continentale[4].

L'orogenèse brésilienne en Amérique du Sud et l'orogenèse cadomienne en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest sont une phase locale de cette orogenèse « pan-Gondwanienne », le bloc cadomien n'étant qu'un court segment de l'immense chaîne panafricaine[5].

Histoire et terminologie

Le terme de « panafricain(e) » a été proposé par W. Q. Kennedy en 1964[6] pour parler d'un épisode tectonique et thermique s'étant produit il y a environ 500 Ma lorsqu'une série de ceintures mobiles formèrent les plus anciens cratons d'Afrique. À l'époque, d'autres termes furent utilisés pour parler d'événements similaires sur d'autres continents, par exemple l'orogenèse Brésilienne en Amérique du Sud, l'orogenèse d'Adélaïde en Australie et l'orogenèse « Beardmore » en Antarctique.

Plus tard, lorsque la tectonique des plaques fut largement acceptée, le terme « panafricain(e) » a été étendu à tout le Gondwana. Dans la mesure où la formation du Gondwana concerne plusieurs continents et s'étend du Néoprotérozoïque jusqu'au Paléozoïque récent, « panafricain(e) » ne pouvait plus s'appliquer à un unique épisode d'orogenèse mais plutôt à un cycle qui comprenait l'ouverture et la fermeture de plusieurs océans et la collision de plusieurs blocs continentaux. En outre, les épisodes panafricains étaient contemporains de l'orogenèse cadomienne en Europe et de l'orogenèse des monts Baïkal en Asie et la croûte venue de ces endroits fit probablement partie de la Pannotia (i.e. le Gondwana dans ses premiers instants) durant le Précambrien[7].

Les tentatives pour établir une corrélation entre les ceintures panafricaines et l'orogenèse brésilienne, de l'autre côté de l'Atlantique, n'ont pas été sans rencontrer quelques difficultés[8].

Ceintures panafricaines

Les principales ceintures orogéniques du système panafricain, constituées d'une mosaïque de microplaques en mouvement, sont :

- Le bouclier arabo-nubien, qui s'étend de l'Éthiopie au sud du Proche-Orient, est associé à l'ouverture de la Mer Rouge[9].

- La ceinture du Mozambique part de l'est de l'Antarctique, traverse l'Afrique de l'Est et rejoint le bouclier arabo-nubien, formant une suture, formée à l'époque de l'orogenèse panafricaine, entre les plaques[10]. L'océan du Mozambique entre Madagascar-Inde et le craton du Congo-craton de Tanzanie a commencé à se fermer entre 700 et 580 Ma, la fermeture s'établissant entre 600 et 500 Ma[11].

- La ceinture du Zambèze, est une branche de la ceinture du Mozambique au nord du Zimbabwe, avec un prolongement en Zambie[12].

- La ceinture de Damara, en Namibie se situe entre le craton du Congo et le craton du Kalahari ; elle continue vers le sud dans la ceinture du Gariep costal et la ceinture saldanienne et au nord dans la ceinture de Kaoko. Elle résulte de la fermeture des océans Adamastor (en) et Damara et a subi deux événements associés à une sévère glaciation près de l'équateur, expliquée par l'hypothèse de la Terre boule de neige[13].

- L'arc lufilien est généralement considéré comme une continuation de la ceinture de Damara en Namibie, à laquelle il se connecte dans le nord du Botswana. C'est un large arc qui atteint le sud de la République démocratique du Congo et la Zambie[12].

- La ceinture du Gariep et la ceinture saldanienne courent le long du bord est et sud du craton du Kalahari. Elles sont aussi le résultat de la fermeture de l'océan d'Adamastor ; les dépôts marins, les monts sous-marins et les ophiolites qu'elles contiennent se sont accumulés dans les marges du Kalahari vers 540 Ma. Cela comprend le granite de Sea Point, examiné par Charles Darwin en 1836[14].

- La ceinture de Kaoko, en Angola, est un embranchement nord-ouest de la ceinture de Damara. Elle aussi produite par la fermeture de l'océan d'Adamastor, elle comprend une zone de cisaillement connue en tant que linéament de Puros, datant de 733 à 550 Ma, dans le sud de l'Angola. Elle contient des roches du socle géologique, âgées de 2,3 à 1,45 Ga, fortement déformées, provenant probablement du craton du Congo, mélangées avec du gneiss granitoïde de l'Archéen tardif, d'origine inconnue. Aucun arc insulaire ni aucune ophiolite ne sont associés à la ceinture de Kaoko[15].

- La ceinture de l'ouest Congo est le produit d'une déchirure s'étant produite entre 999 et 912 Ma le long de la bordure ouest du craton du Congo, suivie par la formation d'un bassin d'avant-pays dans lequel la ceinture s'est déposée entre 900 et 570 Ma. Dans la partie ouest, des roches allochtones du Paléoprotérozoïque et du Mésoprotérozoïque recouvrent le bassin. Cela comprend des dépôts glaciaires similaires à ceux de l'arc lufilien et qui sont en relation avec ceux de la ceinture d'Araçuaí, au Brésil[15].

- La ceinture transsaharienne, longue de 3 000 km, court au nord et à l'est du craton d'Afrique de l'Ouest, bordant le bouclier nigérian et le bouclier touarègue. Elle est faite de roches fortement déformées du pré-Néoprotérozoïque et du Néoprotérozoïque, contenant de l'ophiolite, des prismes d'accrétion et des roches métamorphisées sous haute pression, datées de 900 à 520 Ma[16].

- Les ceintures de l'Afrique centrale, entre le bouclier du Congo et celui du Nigeria, sont composées de roches du Néoprotérozoïque et de granitoïdes déformés, formant des stratifications avec des roches du socle Paléoprotérozoïque. La partie sud provient d'une collision continentale au cours de laquelle elle s'est enfoncée dans le craton du Congo. Les parties centrales et septentrionales sont des zones de poussée-cisaillement en relation avec des structures similaires au Brésil. Les ceintures d'Afrique centrale se poursuivent à l'est par la ceinture de l'Oubangui avec laquelle elles forment la zone de cisaillement d'Afrique centrale[17].

- Le métacraton du Sahara, entre le massif du Hoggar et le Nil, est un socle de l'Archéen et du Paléoprotérozoïque recouvert par des granitoïdes issus de l'épisode panafricain[18].

- La ceinture de Rokelide passe le long de la marge ouest du bouclier de Man, qui date de l'Archéen, dans le sud du craton d'Afrique de l'Ouest. Elle a été fortement déformée durant l'orogenèse panafricaine avec un pic aux alentours de 560 Ma et elle est, peut-être, une ceinture d'accrétion[19].

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Pan-African orogeny » (voir la liste des auteurs).

- La zone de cisaillement d'Afrique centrale est une structure majeure qui se poursuivrait jusque dans le golfe d'Aden et prolongerait la faille de Pernambuco (composante du linéament trans-brésilien) dans le NE du Brésil. Cf M. Cornacchia et R. Dars, « Un trait structural majeur du continent africain. Les linéaments centrafricains du Cameroun au Golfe d’Aden », Bull. Soc. Géol France, vol. 7, t. XXV, no 1, , p. 101-109, (en) E. Njonfang, V. Ngako, C. Moreau, P. Affaton et H. Diot, « Restraining bends in high temperature shear zones: "The Central Cameroon Shear Zone", Central Africa », Journal of African Earth Sciences, no 52, , p. 9-20.

- Glossaire.

- van Hinsbergen 2011, p. 148.

- (en) S. Rino, Y. Kon, W. Sato, S. Maruyama, M. Santosh et D. Zhao, « The Grenvillian and Pan-African orogens: World's largest orogenies through geologic time, and their implications on the origin of superplume », Gondwana Research, vol. 14 « Snowball Earth to Cambrian Explosion », nos 1–2, (présentation en ligne)

- (en) J. Brendan Murphy, R. Damian Nance, « Supercontinent model for the contrasting character of Late Proterozoic orogenic belts », Geology, vol. 19, no 5, , p. 469-472 (DOI 10.1130/0091-7613(1991)019).

- Kennedy 1964.

- Kröner et Stern 2004, Introduction, p. 1.

- (en) Hartwig E. Frimmel, « Configuration of Pan-African Orogenic Belts in Southwestern Africa », dans Claudio Gaucher, Alcides Sial et Galen Haverson (éds.), Neoproterozoic-cambrian tectonics, global change and evolution: a focus on south western Gondwana, Elsevier, , p. 145–151

- Kröner et Stern 2004, p. 2–4.

- Cutten 2002.

- Grantham, Maboko et Eglington 2003, p. 417-418.

- Kröner et Stern 2004, p. 7.

- Kröner et Stern 2004, p. 7–8.

- Kröner et Stern 2004, p. 8–9.

- Kröner et Stern 2004, p. 9.

- Kröner et Stern 2004, p. 9–10.

- Kröner et Stern 2004, p. 10.

- Kröner et Stern 2004, p. 9-10.

- Kröner et Stern 2004, p. 10–11.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Huntly N.C. Cutten, « The Mozambique Belt, Eastern Africa – Tectonic Evolution of the Mozambique Ocean and Gondwana Amalgamation », The Geological Society of America, (consulté le )

- (en) « Glossary of Plate Tectonic and Paleogeographic Terms » [PDF] (consulté le )

- (en) G.H. Grantham, M. Maboko et B.M. Eglington, « A review of the evolution of the Mozambique Belt and implications for the amalgamation and dispersal of Rodinia and Gondwana », dans Proterozoic East Gondwana: supercontinent assembly and breakup, Geological Society, (ISBN 1-86239-125-4, lire en ligne)

- (en) D. J. J. van Hinsbergen, The Formation and Evolution of Africa : A Synopsis of 3.8 Ga of Earth History, Londres, Geological Society of London, , 378 p. (ISBN 978-1-86239-335-6, lire en ligne)

- (en) W. Q. Kennedy, The structural differentiation of Africa in the Pan-African (±500 my) tectonic episode, vol. 8, Leeds University, coll. « Annual Reports of the Institute of African Geology », , p. 48–49

- (en) A. Kröner et R. J. Stern, « Pan-African Orogeny », dans R. C. Selley, R. Cocks et I. Plimer (éds.), Encyclopedia of Geology, vol. 1, Amsterdam, Elsevier, (ISBN 9780126363807, lire en ligne [PDF]), p. 1–12