Thunnus thynnus

Le thon rouge du Nord (Thunnus thynnus), aussi appelé thon rouge de l'Atlantique ou « scombres », ou thon rouge de Méditerranée plus au sud, est l'une des trois espèces de thons rouges avec le thon rouge du Pacifique (Thunnus orientalis) et le thon rouge du Sud (Thunnus maccoyii).

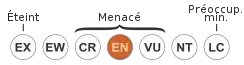

EN A2bd : En danger

Il se déplace rapidement et sur de longues distances[1] - [2] (plus de 200 km par jour) à une allure comprise entre 6 et 20 km/h et peut atteindre des pointes de vitesse jusqu'à 70 km/h[3]. De grande taille, les spécimens les plus grands mesurent plus de 3 m et pèsent plus de 650 kg.

Grâce à son sang chaud il est capable de chasser dans des eaux très froides.

Le thon rouge vit principalement entre deux eaux, c'est-à-dire entre la surface de l'eau et jusqu'à 500 à 1 000 m de profondeur, ce qui lui vaut d'être qualifié de «pélagique».

Les populations atlantiques (et autrefois de mer du Nord) remontent vers le nord au printemps et en été, et redescendent vers le sud à la fin de l'automne, suivant ou recherchant les bancs de maquereaux, harengs et sardines ou d'autres espèces dont ils se nourrissent.

Description

Longueur maximale : 458 cm[4] ; longueur moyenne : 200 cm[5] ; poids maximal publié : 684,0 kg[4] ; âge maximal reporté : 15 ans[6].

Répartition et effondrement des populations de l'Atlantique Nord/Nord-Est

Le stock de l'Atlantique Nord et Nord-Est, bien qu'abondant en mer du Nord, mer de Norvège, Skaggerak, Kattegat, et en Oresund a disparu au début du XXe siècle en raison d'une surpêche (maximale dans les années 1920-1930), qui a conduit à un effondrement brutal du stock de cette espèce en Atlantique Nord[7]. C'est un des premiers exemples d'effondrement de la population d'un grand poisson ; dans les années 1920, il était présent sur tous les étals de poissonniers d'Europe, à bas prix, et dans les années 1940, il en avait disparu. Ces thons étaient de grande taille : un spécimen de 2,7 m a été trouvé en 1903, échoué sur le rivage allemand. Les thons pêchés dans les années 1920 pesaient de 40 kg à 700 kg (le poids moyen était de 50 à 100 kg)[7]. Il reste deux stocks principaux de thon rouge dans l'océan Atlantique et en mer Méditerranée. Le stock ouest est en partie conservé et se reproduit dans le golfe du Mexique[8] - [9] et le "stock est" en Méditerranée.

Cycle de vie

Cette espèce de thon rouge vit longtemps (de 20 à 40 ans) et met plusieurs années avant d'atteindre la maturité.

Le thon rouge qui se reproduit en Méditerranée devient adulte à l'âge de 4 ans et pond en juin. Le "stock" de l'Atlantique Ouest commence à pondre vers l'âge de 8 ans.

Pêche et surpêche

Bien que sa chair puisse contenir en quantités importantes des polluants tels que le mercure, méthylmercure (MeHg, CH3Hg+) ou divers organochlorés[10] - [11] - [12] - [13] - [14], dépassant parfois les normes en vigueur, de la FDA par exemple[15] (à cause de son régime alimentaire et de sa position dans le réseau trophique), ce poisson est très prisé, notamment sur le marché japonais, qui représente 80 % des ventes globales (utilisation dans les sushis et sashimis). Le thon rouge est le poisson le plus cher au Japon. Acheté entre 5 et 10 € le kilogramme aux pêcheurs français, il est revendu après engraissement au minimum 30 € le kg. En fin d'année, quand sont vendus les plus beaux spécimens, son prix peut atteindre 70 € le kg[16] et jusqu'à 30 000 euros pour un spécimen de 200 kg (en 2010)[17]). Sa valeur et la raréfaction d'autres espèces halieutiques et sa relative facilité de pêche grâce aux moyens modernes de repérage et pêche expliquent qu'il est l'espèce de thon rouge la plus pêchée au point que, selon la CICTA et les organisations écologiques, ses stocks sont partout menacés d'effondrement.

En 2009 l'UICN écrit que « les récentes prises ont été quatre fois supérieures au maximum recommandé par les scientifiques pour éviter l'effondrement de la population, avec les sennes flottantes opérant dans la Méditerranée, capables de capturer au moins 54 000 tonnes, sans tenir compte de la capacité d'autres engins de pêche[18] ».

Histoire de la pêche au thon rouge

Ce thon est aujourd'hui capturé selon différentes méthodes : madrague, palangre, senne coulissante, canneur à appât et canne, mais avant les années 1900 les pêcheurs qui le côtoyaient souvent ne savaient pas le capturer et les prises étaient rares.

Au XIXe siècle en mer du Nord, les pêcheurs d'orphie, de hareng et sardine voyaient souvent autour de leur bateau, sur leurs lieux de pêche, les grands thons rouges, parfois en grand nombre, mais ils ignoraient comment les pêcher sans danger[19].

Au début des années 1900, alors que ces thons sont signalés par les pêcheurs aux biologistes marins comme faisant parfois des dégâts dans les filets en cherchant à aller y manger les poissons[20] et que certains pêcheurs l'accusent de « toutes sortes de méfaits et de chasser le hareng de la mer du Nord »[20], quelques pêcheurs apprennent à les appâter et à les pêcher[19].

À partir de 1850, des pêcheurs danois arrivent à en capturer de gros spécimens dans les filets qu'ils ramènent à la côte, pleins d'orphies, les thons cherchant à manger les orphies groupées dans les filets.

Dans les années 1920, grâce à l'invention de fusil spéciaux, on sait mieux les capturer et les remonter à bord (à l'aide d'un winch ou d'un treuil hydraulique) et on en débarque beaucoup dans les ports d'Europe du Nord-Ouest.

Cette pêche était encore relativement artisanale mais les populations de grands thons de l'Atlantique ont rapidement décliné avant de disparaitre de cette région du monde, au point qu'on pourrait avoir (s'il ne restait quelques témoignages photographiques) l'impression qu'ils n'ont jamais existé. Dans les années 1920, les ichtyologistes se demandaient déjà s'il s'agissait d'une période anormalement et localement riche en thons ou s'ils avaient toujours été présents en mer du Nord.

Il est certain que le thon rouge était localement et saisonnièrement (juin à octobre) très abondant dans les années 1920-1930, car on l'y pêche alors en grande quantité[19]. En Norvège, de juillet à octobre on le voit même poursuivre les bancs de petits harengs gras et de sprats jusque dans les fjords où parfois on tente de le piéger ;

- Les vieux pêcheurs de Boulogne interrogés par Le Gall (agrégé de l'université, directeur du laboratoire de l'office scientifique et technique des pêches maritimes de Boulogne-sur-Mer, et correspondant du CIEM) « reconnaissent « avoir toujours vu ces gros poissons », mais qu'ils ne savaient pas comment les capturer, et pour préciser une date, l'un d'eux, le patron Delpierre du Petit-Poilu, nous conta ses premiers essais malheureux pour capturer ces « gros poissons qui venaient prendre le hareng le long du bord ». Or, ces essais se placent avec certitude pendant la campagne harenguière de 1897 »[19].

- En 1907, les pêcheurs comprennent comment appâter et capturer ces thons géants[19] ;

- L'année suivante (1908) le Jean-Bart en pêche 14 en une seule sortie sur une zone harenguière[19] ;

- À partir de 1921, les pêcheurs norvégiens en organisent la pêche alors que des conserveries industrielles de Trondheim et de Kristiansand le traitent « à l'italienne » et lancent de nouvelles marques qui se vendent sans difficulté. La pêche au harpon à main dans les fonds de fjords cède la place aux sennes tournantes (snurpenot) à larges mailles, avec des résultats médiocres, puis en 1923, M Krohnstad[21] invente un fusil lanceur de harpon, en reprenant l'idée des lance-harpons utilisés pour les Cétacés. Les premiers essais en donnent, selon Le Gall qui a pu le tester lui-même, « les meilleurs résultats » ; il projette un petit harpon d'acier, de 45 cm et 2 kg, à dard barbelé. Les barbes de la pointe sont maintenues contre l'axe du harpon par une fine cordelette qui casse quand le dard pénètre les chairs du poisson. Les barbes s'écartent alors en maintenant le harpon dans le corps de l'animal. Ce dernier peut alors être tracté sur le bateau par la corde (de 50 brasses environ) qui s'est déroulée lors du tir. Le fusil armé pèse environ 10 kg. À 40 mètres, la force pénétrante du harpon équivaut encore à 350 kg. Lors de ses premiers essais (en 1924), ce fusil a permis de tirer et ramener 29 thons. « Ce fusil semble donc très intéressant et on ne peut douter qu'il se généralise chez des pêcheurs avisés comme les Norvégiens » conclut Le Gall qui recommande ce nouvel instrument au pêcheur du Boulonnais en remplacement des gaffes, lignes ou harpons qu'ils utilisaient[20]. Le fusil coûtait environ 2 000 francs, soit le prix de quatre beaux et gros thons à cette époque[20].

- Dans les années 1930, ce thon semble encore abondant ; à titre d'exemple, le chalutier Le Touquet, en septembre 1932 a débarqué au port de Boulogne-sur-Mer 12 thons rouges (Thunnus thynnus L.) « pêchés en quelques heures[22] » !

- En , 400 gros thons de la mer du Nord ont été débarqués à Boulogne[22]. Ils se vendent jusqu'à 500 francs à la criée de Boulogne[20] ;

- Durant cette saison de pêche, ce sont environ un millier de thons rouges qui ont été débarqués, d'un poids moyen de 180 à 200 kg[22] (valeur comprise entre 25 et 30 millions d'euros au cours du thon de 2010[17]).

En France, à Boulogne-sur-Mer, M.J. Le Gall (Chef du Laboratoire de la station de Boulogne-sur-Mer, et correspondant du Conseil permanent international pour l'exploration de la mer) s'intéresse à cette « nouvelle » ressource halieutique. Pour la période de la fin des années 1920, il montre à la CPIEM que ces thons, de grande taille, sont saisonnièrement (été-automne) abondants en Atlantique nord-est, en particulier « sur les pêcheries harenguières » et « principalement » de juin à décembre, notamment sur la côte sud-ouest d'Irlande, au large des Blaskets (en juillet)[19]. Ils étaient également abondants sur la côte nord d'Irlande (Klondyke Grounds), et même « particulièrement abondants en juillet et août 1928 » ; de même les trouvait-on nombreux sur la côte ouest d’Écosse (plutôt en juillet) et un peu plus tardivement (juillet à octobre) sur les côtes sud et ouest de Norvège, dont en mer Baltique dans le Skagerack et le Kattegat[20].

En mer du Nord, on les trouvait entre l'Est de l'Angleterre et le littoral du Nord de la France aux Pays-Bas, plus abondants de juillet à octobre[19]. Alors que plus au sud, en novembre et décembre, « les chalutiers travaillant sur la Grande Sole, aux accores du plateau continental (aujourd'hui chaluté jusqu'à -600 m), pouvaient encore les rencontrer par bandes s'ébattant en surface » (observations pour 1927 et 1928). « À la même époque, ils apparaissaient encore abondamment dans le Sud du Dogger Bank jusqu'à l'Upper Scruff »[19].

La pêche en a été la plus abondante en Norvège, au Danemark (avec une première conserverie ouverte en 1920), en Suède (près de 8000 thons rouge (690 tonnes) débarqués rien qu'à Göteborg en 1915). L'Allemagne en capture un nombre croissant à partir de 1910 (près de 5,500 t en 1949), et en France les débarquements culminent dans les années 1920 dans le port de Boulogne. Des records quantitatifs sont enregistrés par les pêcheurs professionnels en Europe du Nord dans les années 1940 (débarquements comparables à ceux des pêches de Méditerranée à la fin de cette décennie, avec par exemple un nombre de thoniers norvégiens passé de 43 bateaux à 200 en un an, ce qui a permis à la Norvège de brièvement dépasser 10 000 t/an de captures au début des années 1950 (cette année-là, le Danois Knud Kyvsgaard pêche un thon de 372 kg, qui reste le record pour la Scandinavie)… avant que la ressource ne s'effondre (la pêche des juvéniles d'une part, et des grandes femelles reproductrices capables de pondre des millions d’œufs a sans doute accéléré la quasi-extinction de cette population)[23] - [24]. Le long des côtes de Norvège, en moyenne les thons étaient d'autant plus gros que pêchés plus au Nord[25].

Cette quasi-disparition a contenté certains pêcheurs qui jugeaient cette espèce comme concurrente (Certains estimaient qu'en Atlantique-Nord, les hareng et maquereaux ou le calmar et d'autres espèces étaient décimées par les thons ; une estimation de 1950 lui faisait porter la responsabilité de la consommation de 30 % de tous les harengs consommés par des prédateurs (hors humains)[7]). Néanmoins, quand les thons géants ont disparu, nombre de leurs espèces-proies ont régressé.

Une autre population de thons semble avoir été décimée dans les mêmes conditions au Brésil, par des thoniers japonais, au début des années 1960. En 2010, on estimait qu'il ne resterait que 15 % des stocks historiques[26] et la proposition de Monaco de le classer en Annexe I (interdiction du commerce international) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) a été refusée en [26]. Des tentatives d'élevage/pisciculture se profilent, mais il faudrait 10 kg de poissons-aliments pour produire 1 kg de thon, et le thon délevage pourrait ne pas avoir les qualités d'un thon sauvage[26].

La raréfaction des thons fait monter les prix (qui ont triplé au Japon au moment des fêtes en 2013), avec un record pour thon de 222 kg vendu 1 628 000 yens [7 000 yens/kg] le à Tsukiji (sur le plus grand marché aux poissons du monde)[27]. Un autre thon avait été vendu 32,49 millions de yens (97 000 €) en 2011[28]. Avant cela, en 2001, un thon de 202 kg avait atteint 20,2 millions de yens (184,8 k€)[28].

La pêche sportive au thon rouge

Elle s'est développée en Europe du Nord et de l'Ouest dès les années 1920.

À titre d'exemple, un pêcheur sportif a réussi à attraper à lui seul 62 thons rouges près de île d'Anholt (devant le Danemark ) en une saison de pêche 1928. En 1949, un pêcheur professionnel danois (Carl Bauder) a sorti de l'eau à lui seul 68 thons (pesant 10 310 kg), dont 18 en une semaine.

Ces pêches jugées miraculeuses, et la taille spectaculaire de certains thons enthousiasmèrent de nombreux pêcheurs dans tout le Royaume-Uni, en Norvège et ailleurs, conduisant à la création en 1949 d'un club (« Scandinavian Tuna Club[29] ») qui a organisé des tournois de chasse au thon rouge dans le détroit entre le Danemark et la Suède (jusqu'au début des années 1960). Il durait 3 jours et jusqu'à une centaine de bateaux y ont pris part, avec des équipages venus parfois des États-Unis, d'Australie ou d'Afrique du Sud. Lors du dernier tournoi en 1954, aucun des compétiteurs n'a pu trouver et capturer un seul thon rouge.

L'hypothèse d'une voie de migration dans la Manche (jusque dans les années 1930)

Après avoir estimé que « ces gros scombres » ne descendent pas jusqu'au pas de Calais, Le Gall est intrigué par le cas d'un thon rouge débarqué à Boulogne (le ) capturé selon son pêcheur sur la pêcherie harenguière, au large de Boulogne-sur-Mer, au Nord du Vergoyer, sur les Ridens de Boulogne[19]. Il pose l'hypothèse qu'au lieu de contourner l'Angleterre pour en hiver rejoindre l'Atlantique[30], certains thons pourraient plonger en profondeur (contre le fond pour être moins gêné par les courants contraires ?) dans le détroit puis la Manche, pour remonter en surface en Atlantique en limite de la mer Celtique ou aux alentours de la Grande Sole[19]. Ceci expliquerait qu'on ne les voyait plus en début d'hiver en mer du Nord, alors qu'on n'avait pas non plus de preuve qu'ils remontaient et contournaient l'Angleterre par le nord. Un autre indice en faveur de cette hypothèse est que les observations et prises des pêcheurs notées par Le Gall montrent qu'une partie au moins des thons de la Baltique et de l'Atlantique de l'Est semblaient chaque année descendre vers la Belgique et le détroit à l'approche de l'hiver[19], avant de disparaitre jusqu'à la fin du printemps de l'année suivante. D'autre part, un chalutier boulonnais a signalé une prise de thon dans la fosse de la Hève (fin )[19], et plus au sud les pêcheurs sur site observaient aussi une abondance de thons rouges en surface, dès novembre-décembre aux environs de la Grande Sole, de la Petite Sole et du banc de la Chapelle bien plus au sud et en mer Celtique[19] - [31], mais dans le prolongement de la Manche qui est le plus court chemin entre ce point et la mer du Nord.

Aujourd'hui, selon les données issues d'une campagne[32] de marquage de thons rouges (1 300 thons marqués[32]) les quelques thons encore trouvés en Europe du Nord semblent tous passer par le nord de l'Irlande où ils sont encore recherchés par des pêcheurs sportifs ou professionnels. Quelques thons rouges ont pu être marqués au large et à l'Ouest de l'Irlande (en 2003 et 2004). Deux d'entre eux, marqués à quelques minutes de distance, ont été retrouvés à plus de 5 000 km l'un de l'autre huit mois plus tard. L'un a parcouru 6 000 km vers le Sud-Ouest (en 177 jours), retrouvé dans les Bermudes à environ 300 kilomètres au Nord-Est de Cuba. L'autre est resté en Atlantique-Est. Il a été retrouvé au large du Portugal. Un autre encore, marqué en Irlande a été retrouvé en Méditerranée (pêché au sud-est de Malte en 2005)[7].

Les experts du Census of Marine Life supposent qu'il y aurait aujourd'hui deux stocks de thon rouge atlantique ; l'un se reproduisant dans le golfe du Mexique et le détroit de Floride et l'autre en Méditerranée. À partir de l'Europe du Nord, ils prendraient deux route migratoires opposées pour se reproduire.

Autochtonie et « disparition » récente du thon rouge en mer du Nord

En 1927, à Boulogne, Le Gall écrit « Depuis plusieurs années, les captures de gros thons rouges faites par les harenguiers qui fréquentent les pêcheries de la mer du Nord deviennent d'une telle importance qu'elles méritent d'attirer l'attention du biologiste »[33] ; Les témoignages qu'il recueille à cette époque auprès des harenguiers, notamment pour les saisons 1927[33] et 1928 montrent une abondance exceptionnelle de « gros thons rouges » dans les prises faites en juillet- sur les pêcheries du Klondyke Irlandais ou d'Inishtrahull (à l'époque considérées comme des gisements exceptionnels de bancs de harengs pourchassés par des flottes chalutières anglaises, allemandes, belges et françaises[19]. Le Gall écrivait ainsi : « L'an dernier (1927) ils furent en telle abondance que les chalutiers en capturèrent non seulement au harpon, quand ils venaient s'ébattre en surface, mais encore, et à de fréquentes reprises, pris dans les mailles du chalut (exemple du chalutier allemand Konigsberg ramenant quatre thons à la fois dans son chalut en fin de juillet 1928, sur les Klondyke's Grounds) »[19] ;

Les naturalistes et administrations n'ayant pas l'expérience de la pêche en mer se demandèrent si ces grands thons avaient toujours été là, car 20 ans plus tôt, presque aucun pêcheur ne ramenait de thon. La période faste des années 1920 correspondait-elle à une incursion exceptionnelle de grands thons en mer du Nord ? ou l'espèce était-elle passée inaperçue jusqu'alors ? Quelques auteurs ont d'abord prétendu que cette abondance pouvait n'être que passagère ou exceptionnelle, et que le thon était avant les années 1900 rare voire totalement absent en mer du Nord[19].

Comme son prédécesseur boulonnais (l'ichtyologiste H. Heldt, qui s'était également interrogé sur le caractère autochtone du thon en mer du Nord), Le Gall note qu'une composante hydrographique semble importante ; il s'agit de la salinité et de la température de l'eau qui sont cycliquement modifiées par les transgressions atlantiques (saisonnières avec un cycle plus long de transgressions plus marquées vers la mer du Nord[34] (avec des maxima en 1795, 1813, 1831, 1849, 1866, 1855, 1904, 1921)[19]. Ces maxima correspondent selon Le Gall, aux observations les plus marquantes de rassemblements de grands thons, et aux captures faites plus près des côtes)[19].

Les pêcheurs de Boulogne, Calais ou Dunkerque ont laissé peu de témoignages écrits ou photographiques. Beaucoup ont péri durant les guerres mondiales, et les archives disponibles sont d'un faible secours car selon Le Gall inexistantes[19] (peut-être perdues ou détruites lors de la Première Guerre mondiale… si elles ont jamais été constituées).

Le Gall constate en outre qu« aucune statistique ne permet le dénombrement exact des thons rouges débarqués dans les principaux ports de pêche » et qu« il n'est guère possible de fixer, même approximativement, la quantité de ces poissons ramenés, chaque année, à terre »[19].

Le Gall fait donc sa propre enquête, pour la commission internationale, à la fin des années 1920, en deux temps[33] - [19], ce qui lui permet d'affirmer – de manière « absolument certaine »[19] – que l'abondance des thons là où on les repérait alors était liée à la présence d'une nourriture abondante ; en effet ils sont toujours observés sur les lieux où se rassemblent en banc de millions ou milliards d'individus les maquereaux, sardines et harengs qui se rassemblent en limite des eaux atlantiques (eaux légèrement plus salées et froides), en suivant cette limite qui varie saisonnièrement[19]. Les pêcheurs de harengs sont manifestement entrés en concurrence avec les grands thons de plusieurs centaines de kilos qui chassaient le hareng sur les mêmes sites. En surexploitant le hareng, les pêcheurs de cette région se sont probablement aussi privés de pouvoir durablement pêcher des thons, souvent de très grande taille (jusqu'à 10 fois le poids des thons débarqués en Bretagne dans les années 1960, et moins loin des ports).

À Boulogne, Henri Heldt (qui a aussi travaillé sur le thon commun en mer du Nord[35]estimait que 1907 datait l'apparition du thon rouge sur le Dogger Bank (car avant les pêcheurs n'en ramenaient pas ou très accidentellement et avec peine), évoquant comme cause une possible modification des courants[36]. Après lui, Le Gall rappelle que les archives évoquent clairement une abondance de thons rouges bien avant cela, et notamment en mer du Nord au cours du XIXe siècle où, sans pouvoir les capturer, les pêcheurs les ont observés « à différentes reprises et en quantités importantes »[19].

Labille rapportait[37] en effet en 1858 que « les pêcheurs disent qu'ils en rencontrent parfois des bancs (de Thynnus vulgaris) en marche ». P.-J. Yan Beneden notait « on en voit sur la côte du Jutland et il est assez commun en Norvège pour avoir un nom vulgaire à Christiania (Suède). On en cite aussi des captures sur la côte des Pays-Bas », et le thon figure dans le Catalogue des poissons des côtes du Boulonnais[38] (1888) de H.-E. Sauvage, bien que – dans un premier temps (en 1888) – mis en doute[39] par Giard, qui croit à une confusion entre Thunnus thynnus et « Thynnus pelamys (Pelamys sarda) que Caspar Josephus Bottemanne cite comme rare parmi les poissons de l'Escaut de l'Est », avant de reconnaitre[40] en 1889 qu'il s'agissait bien de thons, en se basant sur les notes de P.-J. Yan Beneden qui écrivait « Il y a deux ou trois ans, à Ostende, un marchand de coquillages me dit que les pêcheurs venaient de lui vendre la tête d'un animal qui ne devait pas avoir moins de quatre à cinq pieds, et qu'ils avaient pris dans le chalut, aux environs du Dogger Bank. En comparant cette tête dépourvue des parties molles au squelette du thon du musée de Louvain[41] qui m'avait été envoyé par Esricht, je reconnus de suite qu'il s'agissait d'un Thynnus vulgaris ». En outre, Yan Beneden cite d'autres témoignages crédibles de précédentes captures de grands thons[19].

En 1929, Le Gall conclut de ses recherches que « le thon rouge a toujours pu faire partie de la faune normale de la mer du Nord en tant que visiteur annuel, de juillet à octobre, quand les conditions hydrologiques : influx des eaux atlantiques dans ce domaine lui permettent cette extension de son habitat ». Il estime que les fluctuations observées chez les thons sont liées à celles, naturelles des transgressions atlantiques, et que donc « le thon ne désertera pas encore la mer du Nord »[19]. Sur ce dernier point il se trompait.

Pêche thonière contemporaine et captures autorisées

La commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT) fixe les quotas de pêche.

En 2008, la surpêche de ce thon n'est plus niée par les États. Le quota européen n'a été réduit que de 28 500 t en 2008, à 22 000 t en 2009 et 19 950 t en 2010 (et il pourrait passer à 18 500 t en 2011 après évaluation de la situation en 2010)[42].

Captures autorisées :

- en 2007 : 29 500 tonnes,

- en 2008 : 28 500 tonnes,

- en 2009 : 22 000 tonnes[43],

- en 2010 : 13 500 tonnes (des captures autorisées de 19 950 tonnes étaient initialement prévues mais elles ont été revues en ).

- en 2011 : 18 500 tonnes.

- en 2012 : 12 900 tonnes.

- en 2013 : 13 500 tonnes.

Selon certains scientifiques et organisations, ces quotas seraient cependant insuffisants pour sauver l'espèce, ceci pour deux raisons : d'une part en raison de leur niveau et d'autre part, de leur non-respect.

Controverses sur les niveaux des quotas

Le comité scientifique de l'ICCAT préconisait en 2008 des quotas de 15 000 tonnes[44]. Selon l'association internationale Greenpeace, les quotas, trop élevés, pourraient porter un coup fatal à l'espèce en Méditerranée.

Tous les experts, dont ceux de l'UICN estiment que ce quota ne saurait suffire à sauver l'espèce ou protéger la ressource. « Les quotas de pêche décidés par l'ICCAT sont totalement à courte vue. Ils sont à 50 % au-dessus du niveau recommandé », a par exemple conclu François Simard, conseiller de l'UICN pour la pêche.

Greenpeace et d'autres ONG ont également protesté contre les pressions de la France et de l'Italie qui ont permis ces quotas dépassant de deux fois les recommandations scientifiques.

Des quotas non respectés

En 2007, les prises légales et illégales, s'élèveraient à plus de 60 000 tonnes en Méditerranée et en Atlantique, selon trois scientifiques reconnus auteurs d'un rapport commandé par l'ICCAT et diffusé le par Greenpeace[44].

Ces trois scientifiques préconisent donc la « suspension immédiate » de la pêche au thon rouge jusqu'à ce que les États membres se conforment aux règles de l'ICCAT.

Greenpeace et d'autres ONG dénoncent aussi un taux de braconnage et de vente illégale qui serait le plus élevé dans le domaine de la pêche, l'amnistie des dépassements antérieurs de quotas et l'incapacité de la commission à accepter un dispositif de lutte contre le braconnage et à s'accorder sur une trêve au moment de la reproduction des thons[45].

Selon l’International Consortium for Investigative Journalists, le marché noir du thon rouge de l'Atlantique occidental pesait plus de quatre milliards de dollars entre 1998 et 2007[46].

Navires de l'Union européenne

Les trois principaux pays pêcheurs sont la France, l'Espagne et l'Italie[47]. En 2007, sur 16 780 tonnes attribuées à l'Union européenne,

- l'Espagne pouvait capturer 5 568 tonnes ;

- la France pouvait capturer 5 494 tonnes ;

- l'Italie pouvait capturer 4 336 tonnes.

Les navires italiens et espagnols disposent d'un quota global. En France le quota est réparti et « individualisé » par thonier-senneur, il demeure global pour les autres navires.

À partir du , alors que les quotas n'étaient pas atteints pour chacun des bateaux français, la Commission européenne[48] interdit la pêche par senneur du thon rouge en Méditerranée et dans l'Atlantique pour le restant de l'année en cours, afin de préserver les stocks[49]. L'arrêt pour la flotte espagnole est fixée au .

Les estimations de la Commission européenne justifiant cette décision sont contestées par le gouvernement français.

La Commission européenne estimait en effet à partir des contrôles de ses inspecteurs, que le , la France avait atteint ses quotas, tandis que le ministère français de l'Agriculture et de la Pêche parlait de quotas remplis à 50 %, en se basant sur les seules déclarations des pêcheurs[50].

Navires méditerranéens hors Union européenne

Quotas globaux en augmentation lors des principales réunions de l'ICCAT (CICTA).

Projet de protection de l'espèce

Le , la Commission européenne propose aux pays de l’UE de soutenir une interdiction mondiale de son commerce, en demandant l'inscription du thon rouge de l'Atlantique sur l'annexe I de la CITES (à l'initiative de Monaco)[51]. La position de l'UE a été rejetée par CITES à Doha le par 72 voix contre, 43 pour et 24 abstentions, les pays en développement ayant suivi l'avis du Japon[52].

Notes et références

- Teo, S.L.H., Boustany, A, Dewar, H., Stokesbury, M.J.W., Weng, K.C., Beemer, S., Seitz, A.C., Farwell, C.J., Prince, E.D., Block, B.A. Annual migrations, diving behavior, and thermal biology of Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus, on their Gulf of Mexico breeding grounds. Marine Biology (2007) 151:1-18

- Stokesbury, M. J. W., Teo, S. L. H., Seitz, A., O’Dor, R. K. et B. A. Block. (2004) Movement of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) as determined by satellite tagging experiments initiated off New England. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 61: 1976-1987

- « Les thons rouges sont des grands voyageurs », sur www.franceinter.fr (consulté le )

- Claro, R. 1994 Características generales de la ictiofauna. p. 55-70. In R. Claro (ed.) Ecología de los peces marinos de Cuba. Instituto de Oceanología Academia de Ciencias de Cuba and Centro de Investigaciones de Quintana Roo.

- Collette, B.B. et C.E. Nauen 1983 FAO species catalogue. Vol. 2. Scombrids of the world. An annotated and illustrated catalogue of tunas, mackerels, bonitos and related species known to date. FAO Fish. Synop. 125(2). 137 p.

- Muus, B. et P. Dahlström 1978 Meeresfische der Ostsee, der Nordsee, des Atlantiks. BLV Verlagsgesellschaft, Munich. 244 p.

- Bluefin Tuna - Past and Present Marine Historians Detail Collapse of Once Abundant Bluefin Tuna Population off Northern Europe; Modern Tagging Reveals Migration Secrets of Declining Population and Breeding Area in Gulf of Mexico et Résumé/présentation, avec liens

- Teo, S.L.H., Boustany, A, Dewar, H., Stokesbury, M.J.W., Weng, K.C., Beemer, S., Seitz, A.C., Farwell, C.J., Prince, E.D., Block, B.A. Annual migrations, diving behavior, and thermal biology of Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus, on their Gulf of Mexico breeding grounds. Marine Biology (2007) 151:1-18.

- Teo, Steven L.H., Boustany, Andre M., Block, Barbara. Oceanographic preferences of Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus, on their Gulf of Mexico breeding grounds. Marine Biology. 18 juillet 2007.

- Anne M.L Kraepiel, "Sources and Variations of Mercury in Tuna" ; Environ. Sci. Technol. 2003, 37, 5551-5558

- Yumiko YAMASHITA, Yuji OMURA, Emiko OKAZAKI Total mercury and methylmercury levels in commercially important fishes in Japan ; online: 18 OCT 2005 DOI: 10.1111/j.1444-2906.2005.01060.x Issue Fisheries Science Fisheries Science Volume 71, Issue 5, pages 1029–10 (résumé)

- Boush, G.M. et Thieleke, J.R. 1983. Total mercury content in yellowfin and bigeye tuna. Bull Environ Contam Toxicol. 30: 291-297.

- Brooks, B. 2004. Mercury levels in Hawaiian commercial fish.

- Burger, J. et Gochfeld, M. 2004. Mercury in canned tuna: White versus light and temporal variation. Environmental Research 96(2): 239-249.

- FDA. [http:/:www.cfsan.fda.gov/~frf/ sea-mehg.html Mercury levels in commercial fish and shellfish], 2004.

- Magazine Challenge, 12 octobre 2006

- Euronews, Les fermes des thons rouges, 2010-07-23, consulté 2011-09-04

- (es) Recommandations du congrès de Barcelone de L'UICN, octobre 2008, pag 40.

- M. J. Le Gall, chef du Laboratoire de Boulogne-sur-Mer), Thon et germon / Le thon rouge (Thunnus thynnus) en mer du Nord et dans l'Atlantique Nord-Est, Journal du Conseil International pour l'Exploration de la Mer, 1929, article réédité par l'ICES ; n° September 2011 68 du journal of marine Science J. Cons. int. Explor. Mer (1929) 4 (2): 200-206. doi: 10.1093/icesjms/4.2.200 (ou Scan archivé par Ifremer)

- Le gall, La pêche en Norvège (Notes de mission), Mémoires ; Office scientifique et technique de pêches maritimes, 81 pages. Série spéciale N°4 ; Ed Blondel La Rougerie ; Paris (il s'agit du compte rendu d'une mission d'études des techniques de pêche en Norvège, réalisée à la demande du Syndicat des armateurs boulonnais pour étudier la possibilité pour l'industrie harenguière boulonnaise d'aller directement pêcher le hareng en Norvège au lieu de l'importer).

- Fiskeriassistant au Fiskerimuseet de Bergen

- Nelson Cazeils, La Grande Histoire de la pêche au thon. mars 2004

- outdoor.se The Atlantic Bluefin Tuna (Thunnus thynnus) was once common in Scandinavian waters (Norwegian Sea, North Sea, Skagerrak, Kattegatt. Öresund), consulté 2013-05-02

- Webinntekt Kystbloggen Fiske, fiskefartøy, fiskerihistorie og kystkultur.. og litt mer ; Fishing bluefin tuna in Norway. Some photos

- Magnus Tangen (2009), THE NORWEGIAN FISHERY FO R ATLANTIC BLUEFIN TUNA ; Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 63: 79-93 (voir carte page 84 notamment)

- Sophie Fabrégat (2013), Reproduction du thon rouge en captivité : les avis déthonent, Actu Environnement ; brève du 31 août 2010, consultée 2013-05-02

- Ysana Takino (2013), Le thon rouge le plus cher de l’Histoire À la première criée de l’année, le poisson le plus convoité de l’archipel s’est vendu à un prix record. Explications ; Courrier international ; 2013-01-07

- Boursier.com, [Économie : le cours du thon rouge flambe http://www.boursier.com/actions/actualites/news/economie-le-cours-du-thon-rouge-flambe-415110.html], 05/01/2011

- Scandinavian Tuna Club

- (chemin qui pourrait plausiblement avoir été « mémorisé » lors des périodes glaciaires)

- Anatole Charuau et Alain Biseau (Ifremer), Étude d'une gestion optimale des pêcheries de langoustine et de poissons démerseaux en mer Celtique, tome l; DRV-89.009-RH/LORIENT

- Tag-A-Giant, program researchers are committed to obtaining the scientific data necessary to preserve the future of bluefin tuna in the North Atlantic and Pacific oceans ; tagagiant.org

- J. Le gall. - Contribution à l'étude de la biologie du thon rouge (Thunnus thynnus). Sur la présence de Thons rouges en mer du Nord et dans l'Atlantique Nord-Est. Journal du Conseil permanent international pour l'exploration de la mer, vol. II, N° 3, décembre 1927.

- Transgressions atlantiques : phénomène selon Le Gall « confondu avec les marées profondes, provoqué par les mêmes causes d'ordre astronomique, en présente les mêmes rythmes, reconnus et établis par les travaux de Petterson, S. Storrow, D'Arcy Thomson et Le Danois »

- Henri Heldt. Le Thon commun en mer du Nord (Notes et mémoires de l'Office scientifique et technique de pêches maritimes, n° 22, 1923

- Henri Heltd, Résumé de nos connaissances actuelles sur le thon rouge (Thunnus Thynnus L.), Station océanographie de Salammbô, Bulletin n°5, 1926

- Labille. Les Bords de la mer. Boulogne, 1858, p. 193.

- H.-E. Sauvage. - Catalogue des poissons des côtes du Boulonnais. Bull. Soc. Zool. France, 1888, p. 142.

- A. GIA RD. - Observation sur le catalogue des Poissons du Boulonnais. Bull. Scient. France et Belgique, 1888, t. XIX, p. 457.

- A. Giard, Sur la présence du thon (Thynnus vulgaris L.) dans la mer du Nord. Bull. Scient.. France et Belgique, 1889, t. XX, p. 178.

- Squelette de thon provenant d'un individus capturé sur la côte du Jutland.

- accord de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT), du 24 novembre 2008, signé au Maroc

- décidées le 24 novembre 2008, Le Monde, 25-11-2008

- « Un rapport met en cause les États concernés par le thon rouge », in Le Monde, 13 septembre 2008.

- Communiqué Greenpeace

- Le thon, objet d'un marché noir où la France n'a pas le beau rôle, AFP sur Google News, le 7 novembre 2010

- RÈGLEMENT (CE) No 530/2008 DE LA COMMISSION EUROPEENNE

- Le Monde, édition du 15-16 juin 2008

- La Tribune, 16/09/2008

- Communiqué de presse de la Commission Européenne

- Communiqué de l'Agence France-Presse du

Voir aussi

Liens externes

- Pages sur le thon rouge du site de la Commission européenne.

- Reportage de TF1 sur l'engraissement des thons rouges de Méditerranée.

- photographies anciennes et modernes concernant la surexploitation des stocks Nord et nord-Est de l'Atlantique

- Syndicat des thoniers méditerranéens

- Photos anciennes : débarquement de thons rouges et autres poissons (et exemple) sur le port de Boulogne-sur-Mer (vers 1930 ?)

Références taxonomiques

- (en) Référence Catalogue of Life : Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

- (fr+en) Référence FishBase :

- (fr+en) Référence ITIS : Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Thunnus thynnus

- (en) Référence NCBI : Thunnus thynnus (taxons inclus)

- (fr) Référence DORIS : espèce Thunnus thynnus

- (fr) Référence INPN : Thunnus thynnus (TAXREF)

- (en) Référence UICN : espèce Thunnus thynnus (consulté le )

Bibliographie

- (en) Block, B. A., Dewar, H., Williams, T., Prince, E. et Farwell, C. (1998) Archival tagging of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus thynnus) ; Marine Technological Society Journal. 32: 37-46.

- (en) Block et al. (2005) Electronic tagging and population structure of Atlantic Bluefin Tuna ; Nature 434: 1121-1127.

- (en) Boustany, A.M., Marcinek, D., Keen J., Dewar, H., et Block, B.A. (2001) Movements and temperature preferences of Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus) off North Carolina: A comparison of acoustic, archival and pop-up satellite tags. Methods and Technologies in Fish Biology and Fisheries, vol 1. J. Sibert and J. Nielsen (eds.) Kluwer Academic Press, Dordrecht, Pays-Bas.