Espèce en danger

En biologie et écologie, l'expression « espèce en danger » s'applique à toute espèce risquant de disparaître à court ou moyen terme. Selon le congrès mondial de l'UICN de septembre 2016, « les trois quarts des espèces en danger d’extinction sont menacées par l'agriculture, la conversion des terres, la surexploitation des ressources »[1], ce qu'un article du 10 août, dans la revue Nature traduit sous le titre « Les ravages des fusils, des filets et des bulldozers » aussi qualifiés de grands tueurs parmi les facteurs de régression de 8 700 espèces animales et végétales évaluées et classées en 2016 comme menacées ou quasi menacées de disparition sur la liste rouge de l'UICN[2].

Définition

Une espèce est déclarée menacée si elle répond à au moins un des critères précis (disparition de l'habitat, déclin important de sa population, érosion génétique, chasse excessive ou surpêche , etc.) définis par l'UICN[3] :

- Réduction des effectifs d'au moins 70% sur 10 ans ou 3 générations si les causes de cette diminution sont connues, réversibles et ont cessé, ou d'au moins 50% si les causes ne sont pas certaines, non réversibles ou encore présentes.

- Zone d'occupation de moins de 500km², avec une population en déclin, très fluctuante ou fragmentée

- Population de moins de 2500 individus matures et en déclin continu

- Population de moins de 250 individus matures

- Probabilité d'extinction de l'espèce d'au moins 20% dans les 20 ans ou 5 générations à venir

Utilité

Ces critères, généralement établis ou validés par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), permettent d'affiner le risque d'extinction de l'espèce (actuel, à court et moyen terme) et de lui attribuer un statut de conservation et parfois de protection (espèce protégée).

Dans le cas des races locales domestiquées, il s'agit du patrimoine agricole et souvent d'espèces moins productives, mais rustiques et demandant moins de frais d'entretien. La préservation de certaines de ces espèces pourrait notamment faire partie des solutions d'adaptation au dérèglement climatique ou à la diffusion de certaines maladies (maladies animales ou zoonoses transmissibles à l'homme).

Classements internationaux

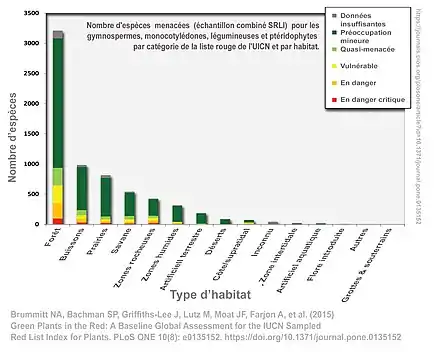

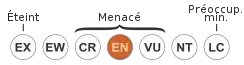

La liste rouge de l'UICN classe les espèces menacées en trois catégories, selon l'importance du risque de leur extinction : « vulnérable », « en danger » et « en danger critique d'extinction ». En 2019, l'UICN compte 9754 espèces dans la catégorie "espèce en danger"[4]. Une classification un peu similaire existe pour les races locales domestiquées d'intérêt agricole.

La convention de Washington (CITES) établissait une liste des espèces protégées selon trois catégories organisées en annexes :

Espèces menacées par pays (exemples ; source : UICN, 2004) :

- Colombie : 208 ;

- Mexique : 191 ;

- Équateur : 163 ;

- Brésil : 110 ;

- Chine : 86.

Elles sont classées par groupes taxonomiques :

- Poissons ;

- Amphibiens ;

- Reptiles ;

- Oiseaux (Liste des oiseaux menacés) ;

- Mammifères.

Canada

Le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) utilise le terme espèce en péril plutôt qu'espèce menacée, l'expression « espèce menacée » ne s'appliquant alors qu'à une partie des espèces pouvant disparaître.

Selon la classification COSEPAC des espèces, une espèce menacée est une espèce en péril susceptible de devenir une espèce en danger de disparition dans un avenir plus ou moins proche si les pressions s'exerçant sur elle (facteurs limitants), comme la disparition de l'habitat, ne sont pas supprimées. Ce terme désigne le statut donné à l'espèce quand le deuxième niveau de risque d'extinction est atteint.

Au Québec

Avec la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, le gouvernement québécois s'est engagé à garantir la sauvegarde de l'ensemble de la diversité génétique du Québec.[5]

En 2018, 78 espèces de la flore[6] et 38 espèces de la faune[7] sont légalement désignées menacées ou vulnérables au Québec.

Pour chaque espèce floristique légalement protégée au Québec, des plans de conservation seront élaborés afin d’identifier les actions à mettre en œuvre pour assurer leur survie à long terme. Les plans de conservation pour le Carex faux-lupulina et la Sagittaire à sépales dressés sous-espèce des estuaires sont maintenant disponibles.

Monde

Bien que la communication sur les espèces menacées porte surtout sur les animaux, et notamment les mammifères et les oiseaux, en nombre absolu, deux fois plus d'espèces de plantes ont disparu que d'espèces d'oiseaux, de mammifères et d'amphibiens réunies.

Selon une étude récente (juin 2019) publiée dans Nature Ecology & Evolution, rien que dans les herbiers des musées on trouve 571 espèces de plantes éteintes au cours des 250 dernières années, ce qui est beaucoup plus (4 fois plus) que la liste officielle de l’UICN des plantes disparues[8]. Néanmoins 5% des mammifères et oiseaux ont disparu, ce qui est énorme comparé aux plantes (seules 0,2% des plantes connues ont disparu). Ainsi :

- Le bois de santal du Chili dans le Pacifique sud, exploité pour son bois odorant, n’a jamais été revu depuis 1908.

- La trinity (Thismia americana), une plante sans feuilles vivant sous terre sauf pour épanouir ses fleurs a été décrite pour la première fois en 1912 dans une zone humide sablonneuse de Chicago, dans l'Illinois, elle a ensuite été détruite par le développement.

Le nombre de plantes disparues est sous-estimé, par manque de suivi de la flore tropicale d’Afrique et d’Amérique du Sud et beaucoup d'espèces risquent bientôt d’aussi disparaître; Selon l’IPBES, plus d'un million d'espèces (dont 14% de la diversité végétale et animale) sont menacées d’extinction [9].

Europe

L'UICN estime qu'en Europe, rien que pour les mammifères ;

- 14 % des mammifères terrestres et 22 % des mammifères marins pourraient disparaître du territoire de l’UE, dont le vison d'Europe, le lynx pardelle et le Phoque moine de Méditerranée qui comptent parmi les plus menacées. La baleine grise n'a pas disparu mais ne semble plus fréquenter le littoral européen depuis plusieurs siècles.

- 27 % au moins des populations de mammifères sont en baisse (et on manque de données pour 30 % environ des espèces de mammifères).

Les causes principales sont la perte, la dégradation et la fragmentation des habitats, les changements climatiques, la mortalité accidentelle (roadkill), la pollution et l’homme (chasse, poison, pièges, introduction volontaire ou non d'espèces invasives et concurrentielles des espèces autochtones). L'UICN note que certains plans de conservation ont efficacement sauvé quelques espèces (mais ils ne concernent que 8 % des mammifères européens, et pas dans tous les pays). Une évaluation de l'état des populations de mammifères est en cours.

La commission a plusieurs fois alerté aussi sur l'importance de restaurer un réseau écologique européen, et de ne pas oublier les invertébrés et en particulier les invertébrés xylophages, souvent menacés par le manque de ressources en bois-morts ou sénescents dans les forêts européennes trop exploitées. De nombreuses espèces d'eau douce autrefois communes sont également en très forte régression (ex. : reptiles ou amphibiens) ou menacées, dont l'anguille européenne (Anguilla anguilla). Plusieurs études observent également un déclin important chez les lichens et les champignons[10].

France

Il existe des listes rouges (nationales et régionales) d'espèces menacées[11] - [12].

La France se classe parmi les dix pays hébergeant le plus d'espèces menacées sur la planète. Elle jouit d'une position unique au monde en termes de richesses naturelles. Via ses départements (La Réunion, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Mayotte) et ses territoires et collectivités d'Outre-Mer, elle est présente dans cinq des trente-quatre points chauds du globe, ces zones où la diversité biologique s'avère la plus grande mais la plus en danger et où les espèces endémiques sont très nombreuses.

La loi du 10 juillet 1976 protège déjà certaines espèces menacées en France. Elle en interdit la capture, la vente et l'achat et même la perturbation intentionnelle. En 2005, la loi concernait en métropole plus de 700 espèces animales sauvages (soit 52 % des vertébrés, 4 % des mollusques et 0,5 % des insectes, crustacés et échinodermes) et 450 espèces végétales (plus de 7 % des plantes, sans compter les mousses). Mais l'Outre-Mer concentre 80 % de la biodiversité or, la loi française ne s'exerce que sur ses départements, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna possédant leur propre réglementation.

Costa Rica

Le Costa Rica a mis en œuvre une politique de protection de la biodiversité [13] : 25 % de son territoire est classé en parc national, réserve ou zone protégée[14].

Afrique

Okapi

L’okapi (Okapia johnstoni) est un mammifère originaire des forêts équatoriales d'Afrique centrale appartenant à la même famille que la girafe, les Giraffidae. Il est l'unique représentant du genre Okapia. Découvert en 1901 par Sir Harry Johnston, à qui il doit son nom, l'okapi est l'un des derniers grands mammifères à être observé scientifiquement sur la planète.

Les principales raisons du déclin des populations d'okapis sont le braconnage, la perte des habitats naturels, ainsi que la présence de rebelles et de mineurs illégaux. D'après l'UICN, l'espèce est "proche de la catégorie la plus élevée de risque d'extinction".

Gorille des montagnes

Le gorille des montagnes vit dans la forêt tropicale humide qui couvre les monts Virunga, à la frontière de l'Ougande et du Rwanda. Il est actuellement dans la liste des espèces les plus menacées.

Les braconniers chassent le gorille, pour sa viande, ses mains et son crâne qui rapportent énormément d’argent. Enfin, la déforestation, pratiquée pour faire des terres agricoles détruit son habitat. Le gorille est également victime de maladies telles que la pneumonie, la grippe ou d’autres maladies de l’homme qui lui sont mortelles.

Malgré ces nombreuses menaces et le classement de l’espèce « en danger d’extinction » par l’UICN, les effectifs de Gorilla beringei beringei sont aujourd’hui en nette augmentation. Ils sont en effet passés d’environ 620 en 1989 à près de 1004 en 2018. Si la sous-espèce n’est pas encore tirée d’affaire, il s’agit du seul grand primate à avoir vu ses effectifs augmenter au cours des dernières décennies.

Éléphants d'Afrique

L’éléphant d’Afrique est le plus grand animal terrestre. Ses oreilles sont plus grandes que celles de l’éléphant d’Asie. De plus, tous les éléphants d’Afrique, mâles et femelles, possèdent des défenses, ce qui n’est pas le cas chez leurs cousins asiatiques.

On distingue deux sous-espèces : l’éléphant de savane et l’éléphant de forêt. L’éléphant de savane est sensiblement plus grand que l’éléphant de forêt et ses défenses sont plus recourbées. De plus, l’éléphant de forêt a des oreilles plus arrondies.

Les éléphants peuplent encore de nombreuses régions d’Afrique, mais cet animal aux dimensions impressionnantes continue de souffrir des graves menaces que sont le braconnage, la perte de son habitat et les conflits avec les hommes.

L’éléphant d’Afrique est le plus touché par le braconnage pour l’ivoire. L’ivoire des défenses a toujours présenté une valeur marchande élevée. Souvent exporté en Asie, il sert à fabriquer des bijoux, des baguettes et des statuettes. Dans les années 1980, près de 100 000 éléphants étaient abattus chaque année pour leurs défenses. Après l’interdiction du commerce de l’ivoire en 1989, la situation s’est sensiblement améliorée mais malgré cela, l’animal continue d’être chassé. Ces dernières années, la chasse aux éléphants et le commerce de l’ivoire ont même connu une forte hausse. Chaque année, 30 000 éléphants sont tués pour leur précieux ivoire, principalement en Afrique.

Au Fonds international pour la protection des animaux (IFAW), les organisations interviennent sur chaque maillon de la chaîne du trafic, en luttant contre le braconnage et les trafiquants, mais aussi en œuvrant à la réduction de la demande en produits dérivés d’animaux sauvages.

Notes et références

- UICN (2016) Lettre de veille et d'information "Collectivités & Biodiversité" no 29, numéro spécial dédié au Congrès mondial de l’UICN de septembre 2016.

- « Chasse, pêche et agriculture : trois fléaux pour la biodiversité », Le Monde, 10 août 2016.

- UICN, CATÉGORIES ET CRITÈRES DE LA LISTE ROUGE DE L’UICN, Version 3.1 Deuxième édition, , 33 p. (lire en ligne), p.18

- « The IUCN Red List of Threatened Species », sur IUCN Red List of Threatened Species (consulté le )

- Espèces menacées ou vulnérables au Québec - Gouvernement du Québec.

- « Espèces menacées ou vulnérables au Québec », sur www.mddelcc.gouv.qc.ca (consulté le ).

- « MFFP - Liste des espèces désignées comme menacées », sur www3.mffp.gouv.qc.ca (consulté le ).

- The IUCN Red List of Threatened Species Version 3.1 (IUCN, accessed June 2016).

- Pelletier, T. A., Carstens, B. C., Tank, D. C., Sullivan, J., & Espíndola, A. (2018). Predicting plant conservation priorities on a global scale |Proceedings of the National Academy of Sciences, 115(51), 13027-13032.

- « Les espèces disparues des champignons. Les espèces rares et menacées de champignons, de plantes et d'animaux Russie Livre rouge », sur fr.nextews.com (consulté le )

- La Liste rouge des espèces menacées en France - Comité français de l'UICN.

- Liste rouge 1996 des espèces existantes en France - Ancienne version.

- Laure Dubesset-Chatelain, « Costa Rica : le pays où la vie est plus verte », sur Geo.fr, (consulté le )

- « Environnement: Costa Rica, la "démocratie verte" en danger », sur Sciences et Avenir (consulté le )

Annexes

Bibliographie

- Aelys M. Humphreys, Rafaël Govaerts, Sarah Z. Ficinski, Eimear Nic Lughadha & Maria S. Vorontsova (2019 Global dataset shows geography and life form predict modern plant extinction and rediscovery ; Nature Ecology & Evolution (2019), 10 juin 2019.

- Brummitt, N. A., Bachman, S. P., Griffiths-Lee, J., Lutz, M., Moat, J. F., Farjon, A., ... & Aletrari, E. (2015). Green plants in the red: A baseline global assessment for the IUCN sampled Red List Index for plants. PloS one, 10(8), e0135152.

- Philippe Keith, Jean Allardi et Bernard Moutou, Livre rouge des espèces menacées de poissons d'eau douce de France et bilan des introductions, Collection Patrimoines Naturels 10, Muséum National d'Histoire Naturelle, 1992 (ISBN 2-8651-5078-X), 111 pages

- (en) A. Purvis, J. L. Gittleman, G. Cowlishaw, & G. M. Mace (2000) Predicting extinction risk in declining species. Proc. R. Soc. Lond. B 267, 1947–1952 |résumé

Articles connexes

- Espèce en péril | Espèce vulnérable, Liste d'espèces menacées d'après l'Annexe I de la Convention de Washington

- Arbres menacés

- Extinction | Protection | Conservation de la Nature | Biodiversité

- Écologie | Écosystème | Biologie | Faune | Flore | Botanique | Vie sauvage

- Braconnage | Chasse | Réglementation

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES)

- Point chaud de biodiversité

- Programme européen pour les espèces menacées

- Sauvegarde de la Création

Liens externes

- Portail sur les espèces menacées et les animaux en voie de disparition

- Comité français de l'UICN

- (en) Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)

- (en) Red List (évaluation européenne de l'état des populations de mammifères)