Harpon

Un harpon est une arme constituée d'une lance dont la pointe est munie de crochets (barbelures ou barbillons). Comme l'ardillon d'un hameçon, ces crochets sont destinés à empêcher le harpon de ressortir de la proie une fois qu'elle a été frappée.

Le harpon est généralement employé pour la pêche, tant aux poissons qu'aux grands mammifères marins tels que la baleine, mais son usage peut être envisagé pour la chasse.

Historique

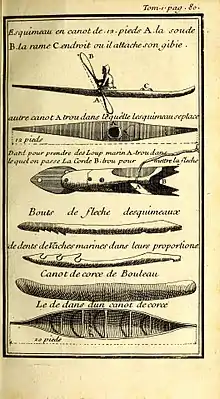

Préhistoire et Inuits

La première tête de harpon découverte (par le milieu scientifique) est celle trouvée par François Mayor en 1833 à Etrembières dans un abri du Mont Salève (Haute-Savoie), abri qui prend par la suite le nom de « abri Mayor ». Mais cette découverte n'est publiée qu'en 1873[1]. Entre-temps, Keller publie en 185 une première illustration d'une tête de harpon provenant de Moosseedorf en Suisse (canton de Berne)[2] ; et Édouard Lartet publie en 1861 des figurations de harpon dans ses Nouvelles recherches sur la cohabitation de l'Homme et des grands mammifères fossiles. Cependant, le premier à utiliser le mot « harpon » pour ces objets serait P. Mérimée en 1851[1].

Les plus anciennes têtes de harpons connues ont été datées du début du Magdalénien (fin du Paléolithique supérieur), au 14e millénaire : 15400 ans BP au Tito Bustillo (Espagne) et au Rond-du-Barry (Polignac, Haute-Loire, Auvergne, France[3]). Elles connaissent leur développement maximal pendant le Magdalénien supérieur entre le Bölling et la fin du Dryas III (entre 13 000 et 10 200 BP)[1]. En Europe occidentale (Espagne, France, Belgique), elles sont particulièrement nombreuses à la fin du Paléolithique supérieur (Magdalénien) et pendant l'Épipaléolithique. Elles deviennent plus rares pendant le Néolithique, où elles sont pratiquement réservées aux milieux lacustres et palustres[4]. En 1990, le nombre de harpons préhistoriques connus est de 1 500 à 2 000, dont environ 90 % viennent de la zone franco-espagnole ; en France ils sont principalement trouvés dans les Pyrénées et en Aquitaine[1].

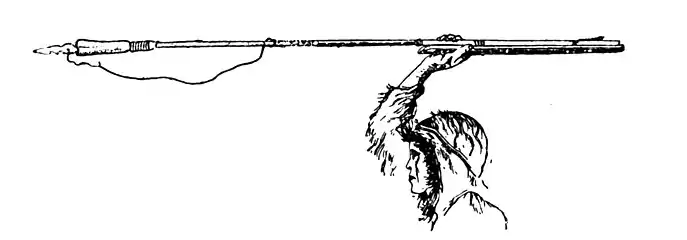

Les têtes de harpon sont réalisées en os, en bois de cervidé ou en ivoire[5] et comportent un ou deux rangs de barbelures. Ces têtes de harpons sont détachables de la hampe, à laquelle elles sont reliées par une ligne permettant de récupérer la proie. De tels harpons étaient encore utilisés récemment par les Inuits, qui les actionnaient à l'aide de propulseurs.

Inuit lançant un harpon à tête détachable à l'aide d'un propulseur.

Inuit lançant un harpon à tête détachable à l'aide d'un propulseur.

Antiquité

L'historien grec Polybe (env. 203-120 av. J.-C.), dans ses Histoires, décrit la pêche à l'espadon à l'aide d'un harpon dont la tête est détachable[6].

La chasse à la baleine

Pendant plus de 1 000 ans, le harpon à deux barbelures a été l'arme de base de la pêche à la baleine dans le monde entier. Les groupes humains de l'Arctique utilisaient toutefois une version plus élaborée à tête pivotante. Au début du XIXe siècle, le harpon à une barbelure fait son apparition, réduisant le nombre d'échecs liés à la libération de la proie due à une blessure trop large. Au milieu du XIXe siècle, le harpon à tête pivotante est adapté par Lewis Temple en utilisant du fer. Son invention est largement utilisée et se généralise rapidement pour la pêche à la baleine.

Dans les années 1860, Svend Foyn commercialise successivement le harpon explosif (qu'avait inventé Erik Eriksen) et le canon. En même temps que le bateau de pêche à vapeur, cette innovation déclenche l'âge moderne de la pêche à la baleine commerciale. Les baleiniers sont désormais équipés pour chasser des espèces plus rapides et plus puissantes, particulièrement les rorquals, qui étaient invulnérables aux harpons tenus à la main.

Un harpon moderne se compose habituellement d'un lanceur monté sur une plate-forme (la plupart du temps un canon) et d'un projectile qui est une grande lance reliée à une corde épaisse. Le fer de lance est formé de telle sorte qu'il pénètre les couches épaisses de la graisse de baleine et qu'il reste planté dans la chair. Il présente des barbelures pointues pour empêcher la lance de ressortir. Ainsi, en tirant la corde avec un moteur, les baleiniers peuvent ramener la baleine vers leur bateau.

Harpon à baleine

Articles connexes

- Foëne

- Traduction et enrichissement de l'article anglais « harpoon »

- harpon à barbelure simple (en)

- harpon à barbelure double (en)

- harpon à pointe détachable (en)

Bibliographie

- [Averbouh et al. 1995] Aline Averbouh, Claire Bellier, André Billamboz, Pierre Cattelain, Jean-Jacques Cleyet-Merle, Michèle Julien, Lucette Mons, Denis Ramseyer, M.-Roger Séronie-Vivien et Anne-Catherine Welté, Cahier VII : Éléments barbelés et apparentés, Treignes, Belgique, éd. du Cedarc, coll. « Fiches topologiques de l'industrie osseuse préhistorique », (ISBN 2-87149-020-1, lire en ligne [PDF] sur prehistoire.org).

Liens externes

Notes et références

- Averbouh et al. 1995, p. 13.

- Averbouh et al. 1995, p. 47.

- [Lafarge et al. 2018] Audrey Lafarge, Vincent Delvigne, Marc Aulanier, Daniel Chomette, Emmanuelle Defive, E. Desclaux, Paul Fernandes, Jean-Luc Guadelli, Jeanne-Marie Le Pape, René Liabeuf, M. Piboule, D. Remy et J.-P. Raynal, « La grotte du Rond-du-Barry (Sinzelle à Polignac, Haute-Loire) », Actes de Journées régionales de l’Archéologie, DRAC Auvergne Rhône-Alpes, juin 2017, Clermont-Ferrand, France, (lire en ligne [PDF] sur hal.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- Averbouh et al. 1995, p. 5.

- Averbouh et al. 1995, p. 10.

- Polybius, Histories