Magdalénien

Le Magdalénien est la dernière culture archéologique du Paléolithique supérieur en Europe de l'Ouest, ou l'avant-dernière si on inclut l'Azilien. Il s'étend entre environ 17 000 et 14 000 ans avant le présent (AP). L'appellation a été proposée par le préhistorien français Gabriel de Mortillet d'après le nom du site préhistorique de la Madeleine, à Tursac, en Dordogne. Le Magdalénien est précédé en France par le Badegoulien (18 500 à 16 000 ans AP) et suivi par l'Azilien (14 000 à 12 000 ans AP).

| Lieu éponyme |

Abri de la Madeleine (Dordogne) |

|---|---|

| Auteur | Gabriel de Mortillet |

| Répartition géographique | Europe occidentale et centrale |

|---|---|

| Période | Paléolithique supérieur |

| Chronologie | Environ 17 000 à 14 000 ans avant le présent |

| Type humain associé | Homo sapiens |

| Tendance climatique | Tardiglaciaire |

| Signe particulier |

Art pariétal développé Chasse hyperspécialisée Signes d'échange |

Subdivisions

Magdalénien inférieur (I à III), Magdalénien supérieur (IV à VI)

Objets typiques

Propulseur, harpon, lamelle à dos, burin bec-de-perroquet

Aire géographique

Le Magdalénien est connu en Europe occidentale, sur les territoires actuels de l'Espagne, du Portugal, de la France, de la Belgique, de la Suisse, de l'Allemagne, de la Tchéquie et de la Pologne[1].

Climat

Le Magdalénien se développe pendant le Tardiglaciaire, ultime subdivision de la glaciation de Würm (le Tardiglaciaire commence vers 19 000 ans AP et se termine avec la fin de la dernière oscillation froide appelée Dryas récent, vers 11 700 ans AP). Le Magdalénien s'étend plus précisément sur les phases climatiques du Dryas ancien (froid) et du Bölling (tempéré).

André Leroi-Gourhan faisait autrefois commencer le Magdalénien avec le début de l'interstade de Lascaux[2], qui était à l'époque l'avant-dernier interstade de la glaciation de Würm, daté à Lascaux de 16 950 à 16 000 ans AP[3] - [4].

Historique

En 1912, en se basant sur l'évolution typologique de l'outillage, Henri Breuil a proposé de subdiviser le Magdalénien en deux parties comportant trois phases chacune :

- Magdalénien inférieur : Magdalénien I à III ;

- Magdalénien supérieur : Magdalénien IV à VI.

Des recherches plus récentes, conduites notamment par B. Bosselin et François Djindjian sur l'outillage lithique en utilisant des méthodes statistiques multidimensionnelles, tendent à séparer une phase archaïque, nommée Badegoulien et correspondant aux phases I et II d'Henri Breuil, du Magdalénien stricto sensu.

Plus récemment, le Magdalénien se subdivisait en trois phases : Magdalénien inférieur (17 000 - 15 000 ans AP), Magdalénien moyen (15 000 - 13 500 ans AP) et Magdalénien supérieur (13 500 - 12 000 ans AP). Plusieurs préhistoriens le distinguent du Badegoulien (19 000 - 17 000 ans AP), d'après des critères typologiques, technologiques, économiques.

Jacques Allain a défini le Magdalénien à navettes et en a fait l'analyse technologique, typologique et culturelle, à partir de ses fouilles dans la vallée de la Creuse des grottes de La Garenne (surtout Blanchard) à Saint-Marcel avec son ami J. Descouts, de 1946 à 1976[6].

Industrie

L'outillage lithique magdalénien comporte un grand nombre de burins, grattoirs, perçoirs, lames et lamelles. Les propulseurs et les harpons montrent que le travail de l'os y est développé. La vie des Magdaléniens a été rapprochée de la civilisation des Inuits.

Les auteurs reconnaissent trois faciès lithiques dans le Magdalénien :

- un faciès ancien (M0) caractérisé par des grattoirs, des burins, des pointes à cran, des lamelles à dos et des lamelles à dos tronquées (ex-triangles) ;

- un faciès moyen et récent (M1) à grattoirs et burins prépondérants, pointes à cran et rares lamelles à dos ;

- un faciès présent dans les phases ancienne, moyenne et récente (M2), caractérisé par l'abondance des lamelles à dos.

L'art magdalénien

L'art magdalénien est particulièrement riche et diversifié. Les peintures et les gravures se comptent par milliers et se caractérisent par un fort naturalisme avec un sens aigu du détail et des proportions. Elles étaient rapportées anciennement au "style IV" d'André Leroi-Gourhan. Les grottes ornées de Rouffignac, de Niaux, du Roc-aux-Sorciers ou d'Altamira ont livré quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'art pariétal paléolithique. L'art de Lascaux est rapporté au Magdalénien II. Une datation par le carbone 14 pour Lascaux, sur des déblais du Puits et par une méthode différente, tendrait à vieillir les datations précédentes (17 000 ans AP), avec un âge situé à 18 900 ans AP, à la charnière du Solutréen et du Badegoulien[7]. Cependant, pour les préhistoriens, il n'y a aucun objet solutréen dans l'unique couche archéologique, mais seulement de nombreux objets caractéristiques du Magdalénien II qui confirment les datations obtenues.

L'art mobilier magdalénien est également remarquable : les armes et les objets de la vie quotidienne sont souvent décorés de motifs géométriques ou de représentations figuratives (animaux, humains) et le nombre de plaquettes gravées s'amplifie considérablement à cette période[8]. La découverte d'instruments de musique, comme les flûtes d'Isturitz et la conque de Marsoulas, laisse entrevoir une société organisée dont les représentants avaient le temps de s'adonner à l'art.

Art pariétal

-Museo_Arqueol%C3%B3gico_Nacional.jpg.webp)

Grotte de Saint-Cirq, fac-similé du sorcier gravé

Grotte de Saint-Cirq, fac-similé du sorcier gravé

Art mobilier

Principaux sites magdaléniens

Sites de référence fouillés récemment

Les sites de référence du Magdalénien stricto sensu qui ont été fouillés récemment suivant des techniques modernes sont :

En France

- Dordogne : la Madeleine (site éponyme), Laugerie-Haute Est, le Flageolet II, Reignac, gare de Couze, la Roche.

- Gironde : Roc de Marcamps, talus de Saint-Germain-de-la-Rivière, abri Faustin, abri du Morin, le Moulin Neuf.

- Landes : grotte Duruthy.

- Lot-et-Garonne : le Martinet, Roc Allan.

- Ariège : grottes du Volp (Enlène, Tuc d'Audoubert, Trois-Frères)

- Hautes-Pyrénées : Les Espélugues

- Lot : les Peyrugues.

- Aude : Belvis, grotte Gazel.

- Charente : La Chaire-à-Calvin, grotte de Montgaudier.

- Vienne : Bois-Ragot, La Marche, Taillis des Coteaux.

- Haute-Loire : le Blot, le Rond du Barry.

- Indre : la Garenne.

- Seine-et-Marne : Pincevent.

- Essonne : Étiolles, les Tarterêts I et II.

- Oise : Verberie.

- Yvelines : ferme de la Haye.

- Ardennes : Roc la Tour.

En Europe

- Suisse

Canton de Fribourg

- Environs du lac de Lussy (Châtel-Saint-Denis),

Canton de Neuchâtel

- Monruz (Neuchâtel),

- Champréveyres (Hauterive),

- Grotte du Bichon (Chaux-De-Fonds)

Canton du Jura

- Noir Bois (Alle),

Canton de Berne

- Moosbühl (Moosseedorf)

Canton de Soleure

- Kastelhöhle Nord (Himmelried, SO)

Grottes ornées

De nombreuses grottes ornées et des abris sous roche ont livré des figurations attribuées au Magdalénien, notamment :

En France

En Europe

Autres sites

D'autres sites ont livré des témoignages ou des industries attribués au Magdalénien, sans avoir fait l'objet de recherches ou d'évaluation récentes :

Aquitaine

- Dordogne : Laugerie-Basse (Les Eyzies), Limeuil, La Mairie (Teyjat)

- Pyrénées-Atlantiques : Le Poeymaü (Arudy)

Midi-Pyrénées

- Ariège : grotte de La Vache (Alliat, près de Niaux), Tuto de Camalhot (Saint-Jean-de-Verges), Rhodes II[9] (Arignac), grotte de l’Éléphant (Gourdan)

- Haute-Garonne : grotte des Harpons[10] (Lespugue), La Tourasse[11] (Saint-Martory)

- Hautes-Pyrénées : Labastide, Troubat

- Lot : Abri Murat (Rocamadour, abri sous roche fouillé de 1914 à 1939 par Amédée Lemozi)

Poitou-Charentes

- Charente : Le Placard (Vilhonneur), site de référence mais fouillé anciennement.

- Vienne : Roc-aux-Sorciers (Angles-sur-l'Anglin)

Belgique

- grotte du Bois Laiterie[12] - [13] à Rivière (commune de Profondeville)

Harpons magdaléniens en bois de renne à un ou deux rangs de barbelures (1 : Mas d'Azil ; 2 : Bruniquel, 3, 4, 5 : La Madeleine ; 6, 7 : Lortet)

Harpons magdaléniens en bois de renne à un ou deux rangs de barbelures (1 : Mas d'Azil ; 2 : Bruniquel, 3, 4, 5 : La Madeleine ; 6, 7 : Lortet) Reconstitution d'une habitation magdalénienne de Pincevent d'après la répartition spatiale des vestiges archéologiques.

Reconstitution d'une habitation magdalénienne de Pincevent d'après la répartition spatiale des vestiges archéologiques. Art pariétal (Grotte d'Altamira)

Art pariétal (Grotte d'Altamira)

Génétique

Une étude de 2016 montre deux changements majeurs dans les populations européennes après le dernier maximum glaciaire (LGM). Lors du début du recul des glaciers, vers 19 000 ans AP, l’Europe de l'Ouest est repeuplée par des chasseurs-cueilleurs provenant du sud-ouest de l’Europe, notamment de la péninsule Ibérique[14]. La plupart des ancêtres trouvés chez les individus post-LGM remontent probablement à des groupes associés au Gravettien d'Europe de l'Ouest et du Sud-Ouest[15].

La signature génétique des Aurignaciens, qui avait disparu d'une grande partie de l'Europe lorsque les Gravettiens étaient arrivés, il y a environ 30 000 ans, refait surface 15 000 ans plus tard avec la « Dame rouge » de la grotte El Mirón (en), près de Ramales de la Victoria, dans le Nord de l'Espagne[16]. Cette grande femme robuste est rattachée au Magdalénien, qui a connu une expansion vers le nord quand les calottes glaciaires ont reculé[16].

Bien avant 17 000 ans AP[15], une nouvelle migration a lieu « qui semble venir du sud-est (Balkans ou Anatolie), et non du sud-ouest »[14], et qui se caractérise notamment par la disparition parmi les populations de chasseurs-cueilleurs de l'haplogroupe mitochondrial M[17]. L'affinité génétique avec cette ascendance dite « Villabruna » est présente dans le spécimen El Mirón et chez les individus associés au Magdalénien d'Europe occidentale et centrale. Cela suggère que les liens génétiques entre les chasseurs-cueilleurs du sud et du sud-ouest de l'Europe à l'époque du dernier maximum glaciaire s'étendaient au nord des Pyrénées[15]. Les anciens individus de la culture magdalénienne sont ainsi modélisés comme étant issus d'un mélange génétique entre une population appartenant au cluster de Fournol (Lot) et une population du cluster de Villabruna[15].

Parmi les individus mésolithiques, des proportions élevées d'ascendance GoyetQ2 ont été identifiées dans les génomes des chasseurs-cueilleurs français de la grotte des Perrats, sur la façade ouest de l'Atlantique au début du Mésolithique, soulignant la persistance tardive du patrimoine génétique associé au Madgalénien en dehors de la péninsule Ibérique. Au Néolithique, des niveaux élevés d'ascendance de type GoyetQ2 ont été signalés chez les Ibères avec les proportions les plus élevées identifiées chez les individus d'Andalousie (Cueva del Toro), et dans des proportions plus faibles en Catalogne (grotte de Chaves). En revanche, aucun individu néolithique de la partie orientale de la Méditerranée française ne semble porter ce type d'ascendance à l'exception d'un individu de Baume Bourbon à Cabrières (Gard). Les autres individus ont une ascendance liée à Villabruna[18].

Notes et références

- François Djindjian, J. Koslowski, Marcel Otte, Le Paléolithique supérieur en Europe, éd. A. Colin, 1999, p. 257-287

- [Leroi-Gourhan & Leroi-Gourhan 1964] Arlette Leroi-Gourhan et André Leroi-Gourhan, « Chronologie des grottes d'Arcy-sur-Cure (Yonne) », Gallia Préhistoire, t. 7, , p. 1-64 (DOI 10.3406/galip.1964.1238, lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- Arlette Leroi-Gourhan, « III. Analyse pollinique - L'abri du Facteur à Tursac (Dordogne) », Gallia Préhistoire, vol. 11, no 1, , p. 126-127 (lire en ligne, consulté le ), p. 127.

- Leroi-Gourhan & Leroi-Gourhan 1964, p. 18-19

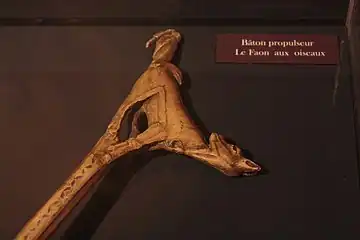

- L'interprétation initiale identifie un faon sculpté en ronde-bosse dans la partie distale du propulseur. Il « tourne la tête sur la droite vers son arrière-train pour observer deux oiseaux perchés sur quelque chose de cylindrique sortant de son corps (présumément un « boudin » de matière fécale), la queue de l'un d'eux servant de crochet au propulseur ». Contrairement à cette interprétation, « l'animal représenté n'est pas un faon, mais, selon les détails anatomiques perceptibles, plutôt un isard ou un bouquetin, sans doute assez jeune. Les « oiseaux », eux, ne seraient que de simples stries ornant le propulseur (l'art magdalénien étant plus riche en signes qu'en figures animales). Quant au « boudin », il s'agirait en réalité d'une poche placentaire et l'animal serait ainsi une femelle d'isard en train de mettre bas ». Cf Marc Azéma, Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire. De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , p. 232.

- [Vialou 1997] Denis Vialou, « Le Docteur Jacques Allain (1914-1997) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 94, no 4, , p. 422-426 (lire en ligne [sur persee]), p. 423.

- Norbert Aujoulat, Lascaux. Le Geste, l'Espace et le Temps, Seuil, 2004 (ISBN 2-02-025726-2).

- G. Tosello, 2003, Pierres gravées du Périgord Magdalénien, XXXVIe supplément à Gallia Préhistoire, Paris, éd. du CNRS.

- Pour Rhodes II, voir Célia Fat Cheung, L'Azilien pyrénéen parmi les sociétés du tardiglaciaire ouest-européen : apport de l'étude des industries lithiques (thèse de doctorat en Préhistoire), université Toulouse le Mirail - Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (UMR 5608 T.R.A.C.E.S), , 437 p. (lire en ligne), p. 53-166.

- Pour la grotte des Harpons à Lespugue, voir René de Saint-Périer, « Note sur ses trouvailles dans la grotte des Harpons, à Lespugne (Haute-Garonne) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, vol. 65, no 1, , p. 21-22 (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- Pour La Tourasse, voir :

- Michel Orliac, « II. — La grotte de Tourasse - Saint-Martory (Haute-Garonne) », Quaternaire, vol. 12, nos 3-4, , p. 189-190 (lire en ligne [Persée], consulté le )

- Lucien Michaut et Georges Simonnet, « Découverte d'une plaquette de pierre gravée, présumée d'époque Magdalénienne, dans la grotte de la Tourasse (Haute-Garonne) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 44, nos 5-6, , p. 191-194 (lire en ligne [Persée], consulté le ).

- I. L. Bayon, E. Teheux, L. G. Strauss et J.-M. Léotard, « Pointes de sagaies au Magdalénien du Bois Laiterie (Profondeville, Namur) », Université de Liège, Liège, 1996, ISSN 0779-8024.

- « Magdalénien récent du Bois Laiterie, Dinant », Notae Praehistoricae, no 15, , p. 11-33 (lire en ligne [academia.edu], consulté le ).

- (en) The genetic history of Ice Age Europe, Howard Hughes, sciencedaily.com, 2 mai 2016

- (en) Cosimo Posth, He Yu, Ayshin Ghalichi, Hélène Rougier, Isabelle Crevecoeur et al., « Palaeogenomics of Upper Palaeolithic to Neolithic European hunter-gatherers », Nature, vol. 615, , p. 117–126 (DOI 10.1038/s41586-023-05726-0

, lire en ligne, consulté le ).

, lire en ligne, consulté le ). - (en) DNA secrets of Ice Age Europe unlocked, Paul Rincon, bbc.com, 2 mai 2016

- (en) Pre-Neolithic DNA Suggests Major Late Glacial Population Turnover in Europe, sci-news.com, 5 février 2016

- (en) Ana Arzelier, Maïté Rivollat et al., Neolithic genomic data from southern France showcase intensified interactions with hunter-gatherer communities, iScience, Volume 25, Numéro 11, 105387, 18 novembre 2022, doi.org/10.1016/j.isci.2022.105387

Bibliographie

Texte

- Allain J. (1968) - À propos du Badegoulien : méthode et typologie. Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 65 (2), 1968, pp. 36-38

- Allain J., Desbrosse R., Kozlowski J.K. et Rigaud A. (1985) - Le Magdalénien à navettes. Gallia Préhistoire, t. 28 (1), 1985, pp. 37-124

- Bazile F. (1977) - Le Magdalénien ancien de Camparnaud à Vers-Pont-du-Gard. Bull. Soc. Etud. Sc. Nat., Nimes, t. 55, 1977, pp. 47-64,

- Bazile F. (1987) - Réflexion sur le Magdalénien et sa diffusion en France méditerranéenne. in Le Paléolithique supérieur européen : bilan quinquennal, Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège, ERAUL 24, 1987, pp. 165-202

- Bazile F. (1989) - L’industrie lithique de plein air de Fontgrasse (Vers-Pont-du-Gard) : sa place au sein du Magdalénien méditerranéen. in Le Magdalénien en Europe, ERAUL 38, pp. 361-377.

- Bordes F. (1958) - Nouvelles fouilles à Laugerie-Haute Est : premiers résultats. L’Anthropologie, t. 62 (3-4), 1958, pp. 205-244

- Bosselin B. et Djindjian F. (1988) - Un essai de structuration du Magdalénien français à partir de l’outillage lithique. Bull. Soc. Préhist. Fr., 85 (10-12), p. 304-331.

- Breuil H. (1912) - Les subdivisions du Paléolithique supérieur et leur signification. Congrès International d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistorique, 14e session, Genève, 1912, pp. 165-238

- Capitan L. et Peyrony D. (1928) - La Madeleine : son gisement, ses industries, ses œuvres d’art. Paris, Edition Nourry, 1928, 125 p

- Cheynier A. (1939) - Le Magdalénien primitif de Badegoule et les niveaux à raclettes. Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 36, 1939, pp. 334-396

- Cheynier A. (1951) - Les industries protomagdaléniennes. Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 48 (3-4), 1951, pp. 189-192

- Coulonges L. (1956) - Les industries à lamelles triangulaires du Paléolithique supérieur dites “Magdaléniennes II”. Bull. Soc. Etud. et Rech. Préhist., les Eyzies, t. 6, 1956, pp. 56-61

- Djindjian F., Koslowski J. et Otte M., (1999) - Le Paléolithique supérieur en Europe. Paris, Armand Colin, 474p.

- Fagnart J.P. (1984) - Le Paléolithique supérieur dans le Nord de la France. Thèse de Doctorat de 3e cycle, Université de Lille, 1984, 257 p

- Ferembach, D. (1978). A propos des Magdaléniens et des Mésolithiques. Influence possible de modifications du milieu sur l'évolution morphologique. Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, 5(3), 239-247.

- Gaussen J. (1980) - Le Paléolithique supérieur de plein air en Périgord. 14e suppl. à Gallia Préhistoire, CNRS, 1980, 299 p

- Hemingway M.F. (1980) - The initial Magdalenian in France. BAR Intern. Serv., Serie S90, 2 vol., 1980, 502 p

- Laville H. (1975) - Climatologie et chronologie du Paléolithique en Périgord. Étude sédimentologique de dépôts en grotte et sous abris. Études Quaternaires, no 4, 1975, 422 p

- Lenoir M. (1983) - Les industries du Paléolithique supérieur des basses vallées de la Dordogne et de la Garonne. Thèse de Doctorat d’État, Université de Bordeaux I, 2 vol., 1983, 702 p

- Lenoir M. (1987) - Le Magdalénien en Gironde. Colloque UISPP, “Structuration du Magdalénien”, Mayence, 1987, Prétirage, pp. 589-623

- Lenoir M. (1988) - Le Magdalénien ancien en Gironde. in Upper Pleistocene Prehistory of Western Eurasia, Colloque Philadelphie, 1987 (1988), 20 p

- Le Tensorer J.M. (1981) - Le Paléolithique de l’Agenais. Cahiers du Quaternaire, vol. 3, 1981, 526 p

- Peyrony D. et E. (1938) - Laugerie-Haute, près des Eyzies. Institut de Paléontologie Humaine, Mémoire 19, 1938, 84 p

- Pigeot N. (1987) - Eléments d'un modèle d'habitation magdalénienne (Etiolles), "Bull. Soc. Préhistorique Française, T. 84, 10-12, p. 358-363

- Rigaud J.Ph. (1979) - À propos des industries magdaléniennes du Flageolet. in La Fin des Temps Glaciaires, Bordeaux, 1977 (1979), t. 1, pp. 467-469

- Rigaud J.Ph. (1982) - Le Paléolithique en Périgord : les données du Sud-Ouest Sarladais et leurs implications. Thèse de Doctorat d’État, Université de Bordeaux I, 1982, 2 vol., 493 p

- Sacchi D. (1986) - Le Paléolithique supérieur du Languedoc occidental et du Roussillon. 21e suppl. à Gallia Préhistoire, CNRS, 1986, 284 p

- Schmider B. (1971) - Les industries lithiques du Paléolithique supérieur en Île de France. 6e suppl. à Gallia Préhistoire, CNRS, 1971, 218 p

- Denise de Sonneville-Bordes (1960) - Le Paléolithique supérieur en Périgord. Imprimerie Delmas, Bordeaux, 1960, 2 vol., 558 p

- Denise de Sonneville-Bordes (1966) - L’évolution du Paléolithique supérieur en Europe Occidentale et sa signification. Bull. Soc. Préhist. Fr., t. 63 (10-12), 1966, pp. 3-34

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)