Abris de Bruniquel

Les abris de Bruniquel (en forme longue « site archéologique des quatre abris sous roche du château de Bruniquel ») sont les quatre abris sous roche d'un site magdalénien situé au pied des châteaux de Bruniquel (commune de Bruniquel) dans le Tarn-et-Garonne. Le site a livré deux squelettes humains, des outils tels que harpons, poinçons, aiguilles et lissoirs, des œuvres d'art mobilier et de rares instruments de musique.

| Abris de Bruniquel « Site archéologique des quatre abris sous roche du château de Bruniquel » | |||

Trois vues d'un harpon en os de renne de Bruniquel. Fouille et collection Victor Brun 1867. Muséum de Toulouse. | |||

| Localisation | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Département | Tarn-et-Garonne | ||

| Commune | Bruniquel | ||

| Protection | |||

| Coordonnées | 44° 03′ 22″ nord, 1° 40′ 12″ est | ||

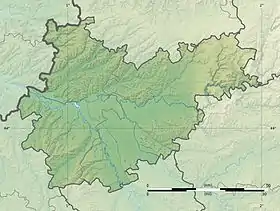

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Tarn-et-Garonne

| |||

| Histoire | |||

| Époque | Magdalénien | ||

Historique

Les abris ont été fouillés et étudiés principalement au XIXe siècle par le préhistorien Victor Brun[1] après avoir été mis au jour par l'aménagement de la ligne de chemin de fer entre 1854 et 1858[2]. Ils servaient d'habitat saisonnier aux chasseurs-cueilleurs magdaléniens entre 17 500 et 12 500 ans avant le présent[3].

Le site est en rive gauche de l'Aveyron, en aval des gorges de l'Aveyron et un peu après le confluent de la Vère. Il est exposé à l'est et surplombé par une falaise au pied des châteaux de Bruniquel. Les quatre abris portent les noms d'anciens propriétaires. On trouve l'abri Plantade en amont puis les abris Lafaye, Gandil et Montastruc en suivant la rivière sur une distance de moins de 300 mètres au total[3].

Les fouilles se sont succédé sur le site aux XIXe et XXe siècles[3] :

- fouille de l'abri Plantade et de l'abri Lafaye par Victor Brun à partir de 1864 ;

- fouille de l'abri Montastruc par Peccadeau de Lisle en 1867 et par Bernard Bétirac en 1947 et 1956 ;

- fouille de l'abri Gandil par Marc Chaillot en 1929 et par Edmée Ladier de 1987 à 1996.

Les objets découverts sont répartis dans différentes collections au musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye, au British Museum à Londres, au muséum de Toulouse et au muséum d'histoire naturelle Victor Brun à Montauban.

Le site est inscrit comme monument historique depuis 1996[4].

Découvertes

Abri Montastruc

| Images externes | |

| Propulseur au cheval bondissant sur rmn.fr. | |

| Galet gravé figurant un oiseau au long cou sur britishmuseum.org. | |

L'objet le plus connu trouvé dans les abris de Bruniquel est un propulseur en bois de renne représentant un cheval bondissant[2], ou propulseur au cheval sautant, conservé au musée d'Archéologie nationale et daté vers 12 000 av. J.-C.[5] Cette sculpture montrant un cheval sautant l'obstacle, réalisée en ronde-bosse sur bois de renne et trouvée dans l'abri Montastruc au XIXe siècle, est considérée comme un chef-d'œuvre de l'art mobilier paléolithique[3].

Proviennent aussi de l'abri Montastruc[3]

- la « fillette » gravée sur une côte animale, conservée au musée d'Archéologie nationale ;

- le propulseur décoré d'un mammouth, en bois de renne sculpté en ronde-bosse, caractéristique du Magdalénien moyen, conservé au British Museum ;

- les « rennes nageant », sculpture en ronde-bosse dans la pointe d'une défense de mammouth, conservée au British Museum ; cet objet non utilitaire est considéré comme un chef-d'œuvre à l'égal du propulseur au cheval bondissant du musée d'Archéologie nationale ; c'est la position des têtes et des pattes qui suggère que les deux rennes nagent ;

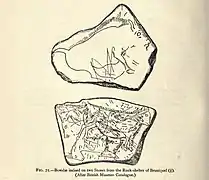

- environ 80 plaquettes gravées sur du calcaire ou du schiste, de toutes tailles et de motifs variés ;

- des harpons en os ou en bois de renne, témoins d'une occupation à la fin du Magdalénien ;

- etc.

La riche collection de Peccadeau de l'Isle provenant de l'abri Montastruc est passée au British Museum en 1887[6] - [7].

Rennes nageant (en).

Rennes nageant (en).

Au milieu du XXe siècle, Bernard Bétirac a fait quelques découvertes supplémentaires à l'abri Montastruc, dont la plus notable est un objet de parure : une rondelle en os perforée, ornée d'une tête de bouquetin tournée à gauche, publiée par André Leroi-Gourhan en 1965[14]. Cette découverte s'ajoute aux quelques objets de parure découverts au XIXe siècle dans le même abri. Ce sont notamment :

- une rondelle en os[15] décorée de chevrons formant un signe barbelé central, qui a été présentée au public toulousain en 1884 lors d'une exposition et publiée par Émile Cartailhac en 1885 avant la cession au British Museum ;

- au moins deux autres rondelles en os avec des décors rayonnants ;

- trois dents de renne perforées ;

- un petit galet décoré et perforé et un galet dont la perforation a disparu, qui sont vraisemblablement des pendeloques[14].

L'art mobilier de l'abri Montastruc s'intègre dans des échanges culturels à longue distance. On retrouve par exemple la technique des yeux incrustés de noir du propulseur au mammouth à l'échelle d'une zone allant du nord de l'Espagne au Périgord. Le bourrelet cranté qui entoure la rondelle à tête de bouquetin a approximativement la même aire de répartition. La tête de cheval découpée dans un os plat semble l'écho d'un motif connu découpé sur os hyoïde ; son sens symbolique, que l'on devine lié à la ressemblance entre l'os hyoïde et la tête d'un cheval, aurait disparu entre son origine pyrénéenne et son arrivée dans la vallée de l'Aveyron. À l'issue d'une longue période d'échanges culturels de part et d'autre des Pyrénées, la zone de diffusion du propulseur à tête de cheval n'atteint plus l'Espagne et s'étend au contraire vers l'est avec un exemplaire à Kesslerloch (de) en Suisse[16].

Localement, le choix d'un décor réaliste sur la rondelle à tête de bouquetin, un choix inhabituel comparé aux décors géométriques usuels, se retrouve dans la vallée de l'Aveyron à l'abri Fontalès (avec l'association bovidé-boviné-poisson) ainsi qu'à la grotte du Courbet (avec des cervidés). En revanche, la présence de dents de renne perforées parmi les objets de parure différencie l'abri par rapport au groupe Courbet-Fontalès et le rapproche des abris Plantade, Lafaye et Gandil sur place à Bruniquel[14].

Abri Gandil

Dernier fouillé, l'abri Gandil a révélé des faits qui sont sans doute valables pour l'ensemble du site. L'abri n'est occupé qu'à la belle saison au moment où l'exposition à l'est devient un atout, et plus précisément d'avril à début novembre d'après l'analyse des dents de renne retrouvées en fouille ; les rennes passaient par Bruniquel lors de leurs migrations de printemps et d'automne, les saumons remontaient l'Aveyron à l'automne pour aller se reproduire en amont, de plus un maximum de ressources végétales était disponible pendant l'été[3].

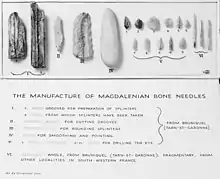

- I.1. os sillonné de rainures,

- I.2. reste d'un os creusé par l'extraction de languettes,

- II. burin pour rainurer l'os,

- III. outil dentelé pour arrondir les languettes d'os,

- IV. polissoir,

- V.1. petit burin, 2 à 11 silex pour percer le chas des aiguilles, (de I à V tous les os et outils proviennent de Bruniquel)

- VI. une aiguille complète venant de Bruniquel et deux fragments d'autres provenances.

On peut souligner quelques faits caractéristiques. Des aiguilles en os et de nombreux outils en bois de renne servaient à confectionner des vêtements de peaux que l'on suppose cousus à l'aide de tendons de renne ou de crins de cheval. Les objets de parure sont des pendeloques (en coquillages, dents, os, etc.) portées en colliers ou cousues sur les vêtements[3].

Le renne représente jusqu'à 90 % du gibier chassé, suivi par le bouquetin, le chamois, le cheval, le bison, l'aurochs, le cerf et plus rarement le saïga, le bœuf musqué et des oiseaux comme le harfang des neiges et le lagopède des saules ; les carnivores (loup, renard, ours, etc.) sont sans doute chassés pour leur fourrure. Les armes de chasse comprennent des sagaies de formes et de dimensions variées, principalement des pointes de sagaie en bois de renne ou en os (souvent décorées de motifs géométriques variés tels que stries, zigzags et autres) qui étaient fixées sur des hampes en bois, et des propulseurs. Les harpons sont absents à l'abri Gandil (contrairement aux abris Plantade et Montastruc occupés plus tardivement), l'usage de nasses pour la pêche au saumon est probable mais n'a pas laissé de vestiges[3].

Le silex est travaillé sur place à partir de blocs provenant principalement du site du Verdier qui est facilement accessible à environ 20 km en remontant la Vère vers le sud et l'est. Des silex provenant de Charente, d'Aquitaine, du Périgord et du Pays basque sont attestés aussi mais en petit nombre, pas à toutes les époques et pas dans tous les abris. Les outils en silex servent à travailler l'os et le bois de renne, à découper la viande et à travailler des matériaux périssables tels que le cuir et le bois végétal qui ne nous sont pas parvenus[3].

La stratigraphie de l'abri Gandil montre une évolution interne au cours du Magdalénien inférieur, le débitage laminaire prenant une place plus importante en relation avec la production de pointes à cran, et interroge sur la genèse du Magdalénien moyen classique[17]. L'analyse de l'industrie lithique et de nouvelles datations aux alentours de 17 000 avant le présent conduisent en effet à attribuer la séquence inférieure de l'abri au Magdalénien inférieur, caractérisé par la présence de microlamelles à dos et pointes à cran et par l'absence de raclettes, alors que le sommet de la stratigraphie reste attribué au Magdalénien moyen à lamelles scalènes. Le Magdalénien inférieur est attesté en Espagne et en France, par exemple à Montlleó dans la commune de Prats i Sansor en Cerdagne espagnole, à Saint-Germain-la-Rivière en Gironde (sans pointes à cran) et à Fontgrasse dans le Gard[18].

Les nouvelles datations de la séquence inférieure rendent possible une cohabitation du Magdalénien et du Badegoulien en Quercy avec des sites typiquement badegouliens tels que l'abri du Cuzoul de Vers et Le petit Cloup Barrat à Cabrerets, des sites hybrides tels que la grotte de Pégourié à Caniac-du-Causse et Les Peyrugues à Orniac, et la séquence inférieure de l'abri Gandil donc comme site de référence du Magdalénien inférieur[18]. Les découvertes vraisemblablement badegouliennes faites en 2014 sur le site de plein air de Mirande, à une dizaine de kilomètres à peine en aval de Bruniquel, s'inscrivent dans le même débat[19].

Bien que l'abri soit moins riche que ses voisins en objets de parure, on y trouve trois pierres perforées considérées comme des pendeloques et des objets peu fréquents comme un fossile (une ammonite) et une incisive de castor[14]. De plus l'art mobilier y est représenté par une rare plaquette à la fois peinte et gravée : les gravures figurent un renne, des aurochs, un oiseau et des têtes humaines, s'y ajoute la peinture d'un cerf de couleur noire[3].

Une flûte découverte à l'abri Gandil se présente comme un tube à embouchure terminale oblique sans trous de jeu. Bien que très simple, ce type de flûte permet de faire varier la hauteur du son par la pression du souffle ou par la fermeture partielle de l'extrémité avec le doigt.

Abri Lafaye

Fouillé au XIXe siècle par Victor Brun, l'abri Lafaye a lui aussi livré au moins un instrument de musique : un instrument de percussion de type racleur[20].

La « dame de Bruniquel » découverte par Victor Brun en mai 1864 à l'abri Lafaye serait le squelette le plus complet du Magdalénien[21], elle a vécu il y a environ 13 500 ans[2]. La deuxième sépulture de l'abri Lafaye est celle d'un enfant entre trois et cinq ans dont les restes se sont moins bien conservés[3].

Proviennent aussi de l'abri Lafaye[3] :

- une plaquette de schiste décorée de deux silhouettes humaines à têtes rondes qui semblent vêtues de fourrures,

- un objet en bois de renne décoré d'un motif géométrique qui pourrait figurer une nasse à poisson,

- un propulseur décoré d'une tête de cheval, en ronde-bosse caractéristique du Magdalénien moyen.

Victor Brun a lui-même réparti les objets de parure découverts à l'abri Lafaye en plusieurs lots dont les plus importants sont conservés au muséum d'histoire naturelle Victor Brun à Montauban et au musée d'Aquitaine à Bordeaux (une quarantaine d'objets chacun) auxquels s'ajoutent quelques pièces retrouvées au musée de Nérac et dans d'autres collections. Ce sont des fragments de coquillages, de nombreuses dents perforées ou en cours de perforation, et plusieurs pendeloques en calcaire, en bois de cervidé et en stéatite[14].

Abri Plantade

.jpg.webp)

Fouillé au XIXe siècle en même temps que l'abri Lafaye, l'abri Plantade a livré une centaine d'objets de parure conservés au muséum d'histoire naturelle Victor Brun à Montauban. On note une épingle en bois de renne probablement destinée à fixer une pièce de vêtement (à ne pas confondre avec une aiguille) mais les objets les plus nombreux sont des coquillages percés, des dents perforées et parfois gravées, des perles et des rondelles en os, des perles en ivoire, etc. Le nombre d'objets conservés se prête à une analyse statistique par rapport aux objets de parure provenant de l'abri Fontalès à Saint-Antonin-Noble-Val, de la grotte du Courbet à Penne et des abris Lafaye, Gandil et Montastruc sur place à Bruniquel. Différents types de parure caractérisent chaque lieu et ont pu jouer un rôle de symboles identitaires[22] ou reflètent simplement des écarts chronologiques, les abris n'ayant probablement pas été occupés simultanément[14].

On trouve de l'ocre sur une coquille de Turritella de l'abri Plantade ainsi qu'un pétoncle utilisé comme godet à ocre[14].

La présence de harpons et hameçons en os ou en bois de renne témoigne d'une occupation de l'abri Plantade à la fin du Magdalénien[3].

Notes et références

- Victor Brun, Fouilles paléontologiques de l'âge de pierre. Abris et cavernes de Bruniquel, pp. 329-353. Académie de Montauban

- « Le circuit des Rennes, une randonnée à découvrir », sur ladepeche.fr, .

- Ladier 2017.

- « Site archéologique des quatre abris sous roche du château de Bruniquel », notice no PA82000001, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Propulseur provenant de Bruniquel », sur larousse.fr.

- (en) Robert Munro, Palæolithic Man and Terramara Settlements in Europe, New York, The Macmillan Co., , 507 p. (lire en ligne), p. 216

- (en) « Collection », objets provenant de l'abri Montastruc, sur britishmuseum.org (consulté en ).

- (en) « Spear thrower; portable art (Palart.551) », sur britishmuseum.org.

- (en) « Sculpture; portable art (Palart.550) », sur britishmuseum.org (consulté en ).

- (en) « Swimming reindeer », sur britishmuseum.org (version du 19 octobre 2015 sur Internet Archive).

- (en) « Plaquette (Ice Age art); portable art (Palart.658) », sur britishmuseum.org (consulté en ).

- (en) « Plaquette (Ice Age art); portable art (Palart.662) », sur britishmuseum.org (consulté en ).

- (en) « Plaquette (Ice Age art); portable art (Palart.660) », sur britishmuseum.org (consulté en ).

- Ladier, Welté et Lambert 1994.

- (en) « Palart.618 », sur britishmuseum.org

- Sauvet et al. 2008.

- Langlais et al. 2007.

- Ducasse et Langlais 2007.

- Langlais et al. 2016.

- (en) Iain Morley, The evolutionary origins and archaeology of music, Cambridge, Darwin College Cambridge University, , 265 p. (ISSN 1749-9194, lire en ligne [PDF]), p. 40, figure 3.5 no 2

- « Photo La dame de Bruniquel... », sur vacanceo.com

- Ladier et Welté 1993.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Broca, « Sur les fouilles pratiquées par M. Brun dans la caverne de Lafaye à Bruniquel », Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris, no 1, , p. 48-52 (lire en ligne [sur persee])

- Victor Brun, Notice sur les fouilles paléontologiques de l'âge de pierre exécutées à Bruniquel et Saint -Antonin, , 7 pl. + 46 (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr).

- Sylvain Ducasse et Mathieu Langlais, « Entre Badegoulien et Magdalénien, nos cœurs balancent… Approche critique des industries lithiques du Sud de la France et du Nord-Est espagnol entre 19 000 et 16 500 BP », Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 104, no 4, , p. 771-785 (HAL hal-00633378).

- Christophe Griggo, « La faune magdalénienne de l'abri Gandil, Bruniquel (Tam-et-Garonne) : études paléontologique, taphonomique et archéozoologique », Paléo, no 9, , p. 279-294 (lire en ligne [sur persee])

- Edmée Ladier (dir.), L'abri Gandil à Bruniquel (Tarn-et-Garonne) : un campement magdalénien du temps de Lascaux, coll. « supplément à Préhistoire du Sud-Ouest » (no 13), , 270 p. (présentation en ligne)

- Edmée Ladier, « Les abris de Bruniquel au Paléolithique : chasseurs, artisans, artistes », Société des amis du vieux Saint-Antonin, (version du 16 décembre 2018 sur Internet Archive), p. 40-47.

- Edmée Ladier et Anne-Catherine Welté, « Les objets de parure de la vallée de l'Aveyron : Fontales, Abris de Bruniquel (Plantade, Lafaye, Gandil) », Paléo, no 5, , p. 281-317 (DOI 10.3406/pal.1993.1116).

- Edmée Ladier, Anne-Catherine Welté et Georges-Noël Lambert, « Les objets de parure de la vallée de l'Aveyron : Le Courbet, Bruniquel-Montastruc et autres abris ; documents inédits ou retrouvés », Paléo, vol. 6, no 1, , p. 197-231 (DOI 10.3406/pal.1994.1086).

- Mathieu Langlais, Sylvain Ducasse, Luca Sitzia, Guilhem Constans et al., « Le site de plein air de Mirande 2 (Vaïssac, Tarn-et-Garonne) : un nouveau jalon badegoulien en Bas-Quercy », Paléo, no 27, , p. 207–233 (ISSN 1145-3370, DOI 10.4000/paleo.3132).

- Mathieu Langlais, Edmée Ladier, Pierre Chalard, Marc Jarry et François Lacrampe-Cuyaubère, « Aux origines du Magdalénien « classique » : les industries de la séquence inférieure de l'abri Gandil (Bruniquel, Tarn-et-Garonne) », Paléo, no 19, , p. 341-366 (DOI 10.4000/paleo.687).

- Georges Sauvet, Javier Fortea, Carole Fritz et Gilles Tosello, « Échanges culturels entre groupes humains paléolithiques entre 20 000 et 12 000 BP », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, vol. 63, , p. 73-92 (lire en ligne [PDF] sur creap.fr).

- Jean-Pierre Texier, « Les dépôts du site magdalénien de Gandil à Bruniquel (Tarn-et-Garonne) : dynamique sédimentaire, signification paléoenvironnementale, lithostratigraphie et implications archéologiques », Paléo, no 9, , p. 263-277 (lire en ligne [sur persee])

Liens externes

- Ressource relative à l'architecture :

- Jérémie Vosges et al., « Les aiguilles à chas du Bois-Ragot : la fabrication » [vidéo], sur youtube.com,

- Jérémie Vosges et al., « Les aiguilles à chas du Bois-Ragot : l'utilisation » [vidéo], sur youtube.com,