Musique préhistorique

La préhistoire de la musique est l'histoire de la musique dans les cultures préhistoriques. La musique préhistorique commence avec la Préhistoire quelque part à la fin de l'échelle des temps géologiques et se termine avec l'apparition des musiques de l'Antiquité dans différentes parties du monde.

La première forme de musique est probablement le chant.

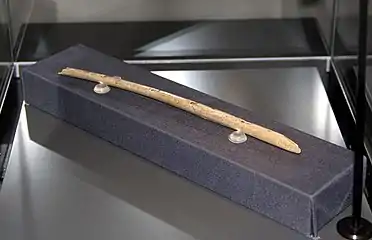

En ce qui concerne les instruments de musique, sous réserve de la difficulté à identifier divers objets utilisables comme instrument de percussion, le plus ancien instrument de musique attesté par l'archéologie est une flûte en os d'oiseau trouvée à Geissenklösterle en Souabe dans des niveaux aurignaciens et datée de 42 000 à 43 000 ans.

Les composantes rythme, mélodie et harmonie sont vraisemblablement présentes dès l'origine.

Recherches

Origines

La musique peut chercher à imiter les bruits de la nature avec une fonction liée à des croyances et des pratiques chamanistes[1] - [2], ou comme divertissement (jeu)[3] - [4], ou encore avec une fonction pratique (par exemple, leurrer des animaux avec des appeaux).

Dans les sociétés actuelles de chasseurs-cueilleurs, la musique et la danse sont souvent associées au cérémonial et aux activités sociales. L'analogie ethnologique suggère que la musique préhistorique, comme celle des chasseurs-cueilleurs actuels, est associée à une perception rituelle et surnaturelle du monde, qu'elle cherche à influencer les êtres humains et leur environnement et qu'elle est plus particulièrement employée dans des moments critiques pour la subsistance du groupe[5]. Il y a aussi des traditions (par exemple chez les Yupiks) où le chant sert à transmettre l'histoire collective et les légendes, la structure des chants et poèmes facilitant la mémorisation ; le chant s'apparente dans ce cas à un moyen mnémotechnique[6].

Une autre origine possible de la musique est la communication vocale et gestuelle entre adultes et nourrissons. Cette forme de communication implique mélodies, rythmes et mouvements aussi bien que la communication de l'intention et du sens, et en ce sens est semblable à la musique[7].

En se fondant sur les idées du signal honnête et sur la théorie du handicap, G. Miller suggère que la musique et la danse, qui sont des activités énergétiquement coûteuses, ont pour but de prouver aux partenaires potentiels la bonne forme physique et psychologique des chanteurs et danseurs[8].

Musique et chant

Le premier instrument de musique est probablement la voix humaine elle-même. La voix couvre une vaste gamme de sons allant de chanter, fredonner et siffler jusqu'aux clics, à la toux et aux bâillements[note 1]. Le plus ancien homme de Néandertal connu présentant la forme moderne de l'os hyoïde a été daté de 60 000 ans[9], donc antérieur à la plus ancienne flûte paléolithique de quelque 20 000 ans mais la véritable chronologie peut remonter beaucoup plus loin.

Il faut se dégager de l'influence du contexte musical actuel pour envisager ce qu'a pu être la musique de la préhistoire. Le fait que l'instrumentation prédomine dans la musique occidentale, aussi bien dans ses formes savantes que populaires, a pu contribuer à focaliser la recherche sur les instruments de musique alors que ceux-ci ne jouent sans doute qu'un rôle mineur dans l'émergence initiale de la musique. La musique des chasseurs-cueilleurs actuels est largement non-instrumentale, la mélodie étant portée principalement par la voix accompagnée de battements de mains comme percussion ou par exemple de la frappe des pieds dans la danse. Quand il y a des instruments de musique, ce sont des objets produits facilement à partir de peaux, de bois, de roseaux, de gourdes séchées et d'autres végétaux, l'os est peu employé[10].

L'anthropologie suggère en fait que la musique est apparue très tôt chez les humains. Peut-être dès que des hominidés ont commencé à utiliser des outils de pierre : le bruit produit par des travaux tels que le martèlement des graines et des racines est déjà une forme de rythme.

Les humains ont donc certainement pu percevoir la musique dans les sons de la nature tels que le sifflement du vent, le chant des oiseaux, le crépitement de la pluie, le tonnerre, le ruissellement des cascades ou l'écho d'une falaise, et produire des rythmes et des mélodies bien avant les premiers instruments de musique : ils pouvaient utiliser leur voix (chant, bourdonnements, clics...) ; leur corps (frapper des mains, taper des pieds, utiliser les mains ou les joues comme résonateur) ; des bâtons (frapper un rocher, un arbre creux ou une surface d'eau avec un morceau de bois épais, avec une branche ou avec un os donne différentes sonorités ; un mouvement rapide fait siffler une branche dans l'air) ; toutes sortes de pierres, etc..

Archéoacoustique

L'archéoacoustique utilise les techniques acoustiques pour explorer la préhistoire des sons. Ses recherches portent sur les ambiances sonores et les instruments, y compris l'étude de la résonance des roches et des anciens lithophones, sur l'étude acoustique des lieux de culte tels que tombes et cercles de pierre, sur l'exploration d'instruments préhistoriques à l'aide d'essais acoustiques et sur la reconstitution de paysages sonores par l'archéologie expérimentale.

On peut citer dans ce domaine notamment

- les recherches du réseau universitaire britannique Acoustics and music of British Prehistory[11],

- l'étude acoustique de trois grottes ariégeoises (grotte du Portel, grotte de Niaux, grotte de Fontanet) par le musicologue Iégor Reznikoff et le préhistorien Michel Dauvois en 1988[12].

Pour Michel Dauvois, les qualités acoustiques d'une grotte se caractérisent le mieux par les spectres de réponse à des sollicitations sonores dans chaque galerie, niche ou salle de la grotte. Les singularités acoustiques relevées dans différents passages, espaces, belvédères des grottes ornées étudiées, comparées aux lieux des figures pariétales et aux signes tels que les ponctuations, montrent une corrélation nette entre les singularités acoustiques et les signes alors que la sonorité n'est sans doute qu'un facteur de choix parmi d'autres pour l'emplacement des figures pariétales[13].

Une fois établi le principe de corrélation image(s) / son(s), Reznikoff (2012) distingue deux types d'usage de la voix dans les grottes préhistoriques :

- un usage fonctionnel qui, sur le même principe que l'écholocation, permet la progression dans un environnement obscur et est souvent marqué par des points rouges ;

- un usage musical, probablement rituel, souligné par une imagerie importante en qualité ou en quantité : panneaux, images, signes.

De plus, certaines draperies et colonnes de calcite sonnent quand on les frappe (percussion). Ces formations de calcite ont une qualité sonore et un son cristallin qui les rapprochent des lithophones. Comme le son varie d'un endroit à l'autre sur les voiles de calcite, on peut produire des accords en frappant plusieurs endroits. C'est cependant la rythmique qui domine le jeu de ces « lithophones naturels ». Des traces de percussions allant jusqu'à entailler ou casser la calcite subsistent dans plusieurs grottes (grotte du Portel en Ariège, grottes de Cougnac dans le Lot, grotte Cosquer dans les Bouches-du-Rhône, etc.)[14] mais il suffit de légères percussions du bout des doigts pour jouer sur les draperies les plus fines, par exemple dans le réseau Clastres de la grotte de Niaux[15].

Archéologie

Les résultats archéologiques montrent que les hommes du Paléolithique créent des instruments de musique. Des sifflets — ou phalanges sifflantes — et flûtes paléolithiques en os, des rhombes et des racleurs en bois de renne, des conques, etc. attribués pour les plus anciens au Moustérien et au Paléolithique supérieur (Aurignacien, Gravettien, Solutréen et Magdalénien), sont connus depuis longtemps. Ils sont acceptés par la plupart des chercheurs comme des instruments de musique[16]. La discussion se poursuit toutefois ; la fonction des sifflets n'est pas complètement élucidée : ce sont peut-être (aussi) des appeaux ou des instruments d'appel entre chasseurs ; la nature musicale des rhombes et des racleurs reste contestable également[17]. Un instrument tel que le rhombe pourrait en effet servir de lasso lesté donc d'arme de chasse à la façon des bolas.

Flûte d'Isturitz, sifflet de Laugerie-Basse, rhombe de Lalinde et racleur du Mas d'Azil[note 2] - [note 3].

Flûte d'Isturitz, sifflet de Laugerie-Basse, rhombe de Lalinde et racleur du Mas d'Azil[note 2] - [note 3].

Identifier des instruments de musique parmi les vestiges archéologiques n'est pas toujours aisé. À part les flûtes qui nous semblent familières, les objets sonores préhistoriques peuvent beaucoup s'éloigner des instruments de musique classiques occidentaux. C'est le cas par exemple des rhombes et des sistres : seule l'analogie avec des objets sonores similaires utilisés par des sociétés traditionnelles contemporaines permet d'en comprendre le maniement[19]. Les lithophones néolithiques sahariens du MNHN ont quant à eux longtemps été confondus avec des pilons à moudre le grain[20].

Enfin, malgré les apports certains de l'archéologie à l'histoire de la musique, il importe de souligner les limites dues à la conservation différentielle des matériaux : les matériaux dégradables comme les végétaux, le bois, l'écorce, le cuir et même la corne disparaissent[19] tandis que les bois de cervidés se conservent assez bien ; l'os et l'ivoire se conservent mieux et ce sont bien sûr les pierres dures qui se conservent le plus longtemps. Il est certain que ces limites introduisent un biais dans notre perception des premiers instruments de musique. Par exemple les plus anciens tambours de bois et de peau ainsi que des appeaux ou trompettes en écorce de bouleau n'ont pas laissé de vestiges archéologiques et nous ignorons à quand ils pourraient remonter[16].

On peut souligner que c'est probablement en raison de la mauvaise conservation des végétaux que les premiers instruments de musique paléolithiques conservés sont en os ; on ne peut pas en déduire une préférence des chasseurs-cueilleurs paléolithiques pour le travail de l'os[21].

Déceptions

_(9420310527).jpg.webp)

L'interprétation de certains objets est problématique. La « flûte de Divje Babe » par exemple est un fémur d'ours des cavernes conservé au Musée national de Slovénie à Ljubljana et daté d'au moins 40 000 ans dont l'interprétation en tant qu'instrument de musique créé intentionnellement par l'homme est controversée. L'enjeu du débat rejoint celui sur la perception que nous avons des Néandertaliens qui vivaient à Divje Babe à la fin du Paléolithique moyen[note 4]. Une partie seulement des chercheurs accepte l'hypothèse d'une flûte néandertalienne à Divje Babe, certains avancent des dates jusqu'à 50 000 ans avant le présent[22]. Les archéologues et les musicologues discutent en particulier la régularité et l'alignement des perforations du fémur et s'interrogent sur sa capacité à produire une gamme de notes[23] mais la majorité des chercheurs considère qu'il s'agit simplement d'un os mâché par un carnivore :

« We must conclude that by far the most likely explanation for the modifications observed on the Divje Babe femur is that of damage produced by carnivore teeth and that, as a consequence, the most ancient musical instruments known to date are still the Aurignacian flutes discovered in the French cave of Isturitz (Buisson 1991) and those recently discovered by Joachim Hahn (1996) at Geissenklosterle in Germany. »

— d'Errico et als 1998, conclusion[24].

Un autre exemple connu de « déception » en préhistoire de la musique, est la ré-interprétation d'une figure de la grotte des Trois-Frères qu'Henri Begouën et Henri Breuil avaient nommé en 1958 « le petit sorcier à l'arc musical ». Cette figure a parfois été interprétée comme un danseur tournant sur lui-même en jouant une sorte de flûte nasale, ou comme un chaman partiellement transformé en animal. Elle est maintenant plutôt considérée comme un chasseur équipé d'un petit arc de chasse qui se dissimule sous une peau de bison pour approcher le gibier[25] - [26] - [27]. Les peintures de la grotte des Trois-Frères sont datées d'il y a environ 14 000 ans[19].

Inversement, bien que le bas-relief gravettien de la Vénus de Laussel soit considéré depuis longtemps comme représentant une corne d'abondance, certains chercheurs voient dans la corne de Laussel un tout autre objet. Ce pourrait être par exemple une corne à boire, un gobelet contenant une boisson fermentée qui préfigurerait le rhyton des banquets et rituels de l'Antiquité. Dans le domaine musical, les stries régulières de la corne suggèrent avec vraisemblance un racleur en corne de bison[28]. Toutefois la plupart des historiens de l'art et des préhistoriens maintiennent l'interprétation comme corne d'abondance, en cohérence avec la symbolique de fécondité associée aux Vénus paléolithiques.

La musique avant les premiers instruments

Percussions

Taper des pieds produit une suite de percussions sans nécessiter de coordination motrice particulière donc possible très tôt dans l'évolution du genre humain, voire chez des hominidés plus anciens tels que les Australopithèques. Après l'apparition du genre Homo, Homo habilis progresse en coordination et en dextérité et peut produire, intentionnellement ou non, des suites de percussions en frappant des objets entre eux. Non intentionnellement par exemple quand il utilisait des outils, ou dans la danse, et intentionnellement peut-être pour produire des sons et du rythme[29].

Chant

En ce qui concerne le chant et la voix, Iain Morley relève que le développement de la dextérité manuelle et du contrôle des muscles faciaux et vocaux sont liés chez les humains au moins depuis Homo habilis. Les capacités vocales chez Homo habilis se limitent sans doute à des sons brefs dans une faible gamme de hauteurs. Tels quels, ces sons permettent déjà de se signaler (donner l'alerte, marquer son territoire, etc.), exprimer des émotions et commencer à communiquer. Il propose de faire remonter à Homo ergaster l'existence de capacités vocales plus étendues associées à la morphologie de l'oreille interne et à la position du larynx. Ces évolutions sont contemporaines de la posture bipède complètement redressée qui faisait encore défaut chez Homo habilis[30].

Le développement neurologique simultané du contrôle du larynx, des muscles du visage et des expirations permet peu à peu des séquences de sons plus complexes intégrant des éléments prosodiques et rythmiques. Les gestes complexes et la vocalisation partagent d'ailleurs la même coordination motrice rythmique. Les interactions sociales auraient utilisé des sons de plus en plus sophistiqués mais encore limités en gamme et en durée. C'est à l'époque du dernier ancêtre commun d'Homo neanderthalensis et d'Homo sapiens que les humains acquièrent l'innervation vertébrale et thoracique moderne qui permet un contrôle fin de l'expiration et par conséquent de longues vocalisations, ainsi que la capacité de gérer des séquences complexes[31].

Pendant tout ce temps, c'est le contenu rythmique et émotionnel-prosodique des vocalisations qui prime. Cette forme sophistiquée d'interaction non linguistique (comparable au mamanais des interactions adultes-nourrissons dans le monde actuel mais partagé à l'époque entre individus de tous âges) est le socle d'où émergent ensuite d'une part les compétences sémantiques et lexicales du langage et d'autre part les comportements rythmiques et mélodiques du chant et de la musique. La distinction entre vocalisations linguistiques (langage) et vocalisations mélodiques (chant) est peut-être due à l'impossibilité à un moment donné d'aller plus loin encore dans l'extension de la gamme des sons, elle apparaît en tous cas au plus tard avec Homo sapiens. Les capacités symboliques des humains modernes contribuent alors certainement à diversifier les comportements musicaux et les significations associées[32].

Enfin, il est probable que des percussions rythmiques accompagnent les vocalisations complexes du chant et sont les premières instrumentées bien avant l'instrumentation mélodique[33].

Premiers instruments de musique

Allemagne

La plus ancienne flûte découverte à ce jour vient de Souabe. Les découvertes et les datations se sont succédé depuis la fin du XXe siècle.

En 2008, les archéologues conduits par Nicholas J. Conard de l'université de Tübingen ont découvert dans la grotte de Hohle Fels[34] - [35] - [36] une flûte à cinq trous de type quena avec un biseau en V, fabriquée à partir d'un os d'aile de vautour. La découverte est officiellement publiée dans la revue Nature en [37]. Daté d'au moins 35 000 ans, c'est l'un des instruments similaires trouvés dans la région et l'un des plus anciens instruments de musique confirmés[38]. La flûte de Hohle Fels a été trouvée à côté de la Vénus de Hohle Fels et proche de la plus ancienne sculpture connue[39]. Les fragments découverts à Hohle Fels en 2008, tous datés de 35 000 ans avant le présent, comprennent une flûte en os de vautour à cinq trous presque complète, le fragment conservé est long de 22 cm et fait 8 mm de diamètre[19] ; les fragments d'une flûte en ivoire de mammouth, un matériau plus rare que sa fragilité et sa courbure rendent plus difficile à travailler que les os d'oiseau[19] ; et une flûte en os de cygne à trois trous[17]. Les scientifiques suggèrent que cette découverte démontre « une tradition musicale bien établie au moment où l'homme moderne a colonisé l'Europe »[36]. Ils suggèrent également que la découverte de la flûte contribue à expliquer pourquoi les premiers humains modernes ont survécu alors que les Néandertaliens ont disparu.

Les flûtes découvertes en 1996 par Joachim Hahn[24] dans la grotte de Geissenklösterle sont des flûtes en os de cygne (Schwanenknochenflöte) d'abord datées vers 37 000 ans avant le présent. L'une d'entre elles présente trois trous espacés de 3 à 4 cm encore conservés[40]. La série comporte aussi les fragments d'une flûte en ivoire de mammouth. En 2012, certaines de ces flûtes sont re-datées de 42 000 à 43 000 ans[41] par thermoluminescence[19]. La nouvelle date de ces flûtes en os de cygne et en ivoire de mammouth de Geissenklösterle est cohérente avec une série d'innovations techniques en Europe centrale entre 40 000 et 45 000 ans avant le présent ce qui conforte l'arrivée de l'homme moderne dans la région du haut-Danube avant la phase climatique très froide d'il y a 39 000–40 000 ans[41].

France

La phalange sifflante de la grotte d'Aurignac en Haute-Garonne, site éponyme de l'Aurignacien, est le premier sifflet paléolithique découvert et reconnu comme tel par Édouard Lartet en 1860[42]. Ce type de sifflet doit son nom au fait qu'il est réalisé dans une phalange de renne. Il produit des sons de hauteurs et d'intensités variées et permet des modulations. Parmi les hypothèses sur l'origine de ce sifflet, Michel Dauvois remarque que la marche naturelle du renne « s'accompagne d'une sorte de roulement de castagnettes engendré par les tendons » et que cela a pu motiver une préférence pour les os de renne au moment de façonner des phalanges sifflantes[43]. C'est cependant surtout l'interdépendance « homme-loup-renne » qu'il privilégie comme facteur de découverte du sifflet. Sachant que le loup attaque les cervidés en leur mordant les pattes arrière avant de les déséquilibrer, on trouve souvent des phalanges de renne avec des traces de morsures et parfois une ouverture de la cavité interne naturelle de cet os. L'homme a donc pu sélectionner les premiers sifflets parmi les os mordus et perforés par le loup — en choisissant les phalanges qui sifflaient — puis il aurait perfectionné ces ébauches, l'irrégularité de la perforation n'étant pas gênante pour la qualité du son. Les critères qui permettent de distinguer un sifflet d'un simple os mâché par un carnivore sont[44]

- les propriétés acoustiques du sifflet,

- le lustré de la surface (polie par l'usage) en particulier au bord du trou.

Les sifflets sont généralement taillés dans la première phalange du renne. La seconde phalange plus courte est utilisée aussi mais plus rarement et produit un son plus aigu[44].

Quant aux flûtes, le Moustérien du gisement de la Quina en Charente livre une phalange sifflante à deux trous qui est déjà une étape vers la flûte[44] - [note 5]. La série de flûtes de la grotte d'Isturitz, dans les Pyrénées-Atlantiques, témoigne d'une remarquable continuité de facture depuis l'Aurignacien jusqu'au Magdalénien, soit d'environ 30 000 à 12 000 ans avant le présent, pratiquement toute la durée du Paléolithique supérieur. Le cubitus de vautour est le tube naturel le mieux adapté comme matière première. Le façonnage doit être soigné : l'extrémité la plus large de l'os constitue une sorte de pavillon et l'autre extrémité forme l'embouchure, il faut sectionner ces extrémités à la longueur propice au fonctionnement acoustique visé, percer les trous aux emplacements adéquats, creuser les bords biseautés qui facilitent le placement des doigts, gratter la surface de l'os, etc. La flûte en os de fou de Bassan de la grotte de Tore par exemple a exigé une gravure spécialement minutieuse. L'espacement régulier des trous démontre l'intention d'obtenir des sons de hauteurs précises ; certains exemplaires aux trous rapprochés donnent de très petits intervalles de l'ordre du quart de ton ; des os tubulaires sans aucun trou peuvent aussi servir de flûte à la note naturelle du tube, ou servir d'appeau, ou servir dans des assemblages du type flûte de Pan. Comme pour les phalanges sifflantes, la forme des trous peut rester irrégulière sans détériorer les qualités sonores d'une flûte car c'est la régularité des espacements qui importe. On observe normalement un lustré d'usage au bord des trous et à l'embouchure. L'élaboration poussée des premiers exemplaires connus suggère une maîtrise antérieure (dès le Paléolithique moyen) dont les vestiges ne nous seraient pas parvenus parce que végétaux[45].

Comme indiqué plus haut, on relève des traces de percussions au moins dans les grottes du Portel, Cougnac, Cosquer et Niaux[14]. D'autre part, les traces de percussions observables sur les stalagmites de la grotte du Pech Merle dans le Lot peuvent aussi suggérer une utilisation comme lithophone[17]. Selon ces données, les traces de percussions les plus anciennes sur des lithophones naturels appartiendraient à la phase gravettienne de la grotte Cosquer dans les Bouches-du-Rhône.

Tchéquie

Les rhombes pavloviens d'Europe centrale sont les plus anciens connus, ils précèdent les premiers rhombes gravettiens puis solutréens d'Europe de l'Ouest[18]. Datés de la fin du Pavlovien — un Gravettien oriental défini à partir de vestiges découverts dans le village de Pavlov en Moravie — ces premiers rhombes connus ont environ 25 000 à 22 000 ans.

Turquie

Les premiers instruments de musique figurés dans l'art seraient ceux de Çatal Höyük en Turquie où des fresques murales néolithiques d'il y a environ 9 500 ans représentent des activités de danse et de chasse accompagnées de possibles cornes, arcs et bâtons musicaux. En effet, l'association très ancienne entre musique et grottes ornées du Paléolithique n'a pas ou peu produit de figuration avérée d'instruments de musique (sous réserve de l'interprétation possible de la corne de Laussel comme indiqué plus haut) ce qui fait des fresques de Çatal Höyük peut-être la première représentation de la musique dans l'art préhistorique. La posture semble-t-il couchée des animaux (abattus) conduit à lire ces fresques non comme une scène de chasse proprement dite mais comme une scène de réjouissance après la chasse. Les figures qui portent deux arcs et celles qui portent deux bâtons militent pour un usage musical des cornes, arcs et bâtons (racleurs ?) qui seraient donc ici des instruments de musique et non des instruments de chasse[46].

Sahara

Les lithophones sahariens conservés au Muséum national d'histoire naturelle à Paris datent aussi du Néolithique. Ce sont des pierres polies cylindriques de 80 à 100 cm de long, âgées de 10 000 à 4 500 ans qui proviennent notamment de Mauritanie, du Soudan, du Niger et de Côte d'Ivoire[20].

Erik Gonthier, paléomusicologue au Muséum, considère que ces objets sonores ont réussi à préserver les sons « fabriqués » dans la pierre au Néolithique : « c'est un son fabriqué par des préhistoriques [...] qui nous est restitué aujourd'hui par l'intermédiaire de ces instruments. »1 min 30 s_52-0">[47].

Chine

La première et la plus grande collection d'instruments de musique néolithiques a été trouvée en Chine, elle est datée entre 7000 et [48].

En 1986, plusieurs gudi (en) (littéralement « flûtes d'os ») ont été trouvés à Jiahu, un site de la culture de Peiligang dans la province du Henan en Chine. Elles datent d'entre 5750 et [49], ont entre cinq et huit trous chacune et ont été fabriquées à partir d'os creux de grue du Japon. L'une d'elles était encore jouable au moment de la découverte. La flûte d'os joue à la fois la gamme de cinq ou de sept notes de Xia Zhi et la gamme de six notes de Qing Shang dans l'ancien système musical chinois (en).

On peut citer, pour le Néolithique en Chine, les sifflets en os de la culture de Hemudu (vers 5500-) au Zhejiang ; la flûte globulaire en argile de type xun à six trous du site de Banpo près de Xi'an dans le Shaanxi, attribuée à la culture de Yangshao (vers 5000-) ; les instruments à cordes tels que la cithare qin et le zheng apparaissent après l'invention de la sériciculture[50], invention qui remonte aussi à la culture de Yangshao.

Les pierres sonores de type qing (en) et les tambours trouvés dans les ruines de Yin Xu, la capitale des derniers Shang à Anyang dans l'actuel Henan[50], sont contemporains des débuts de l'écriture chinoise à l'âge du bronze et de la fin de la préhistoire en Chine. Les carillons de pierres bianqing et de cloches bianzhong leur sont postérieurs.

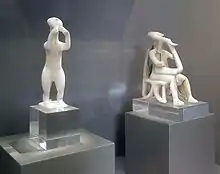

Cyclades

Sur l'île de Kéros, deux statues en marbre découvertes au XIXe siècle dans une tombe de la fin du Néolithique appartiennent à la culture du Cycladique ancien. Elles représentent un joueur d'aulos, ou double flûte, debout et un musicien assis jouant une lyre ou une harpe de forme triangulaire. Le harpiste fait environ 23 cm de haut et date d'autour de 2700- Son attitude exprime la concentration et des sentiments intenses, sa tête est tournée vers la lumière. La signification de ces statues n'est pas connue : elles sont peut-être utilisées pour éloigner les mauvais esprits, ce sont peut-être des jouets ou des figures mythologiques.

Le joueur d'aulos de Keros serait ainsi à peine antérieur à la première mention écrite vers 2600- d'une flûte appelée gu-di ou gi-di dans une tablette sumérienne[51].

Inde

Des flûtes à sept trous et divers types d'instruments à cordes, tels que la ravanhatta, ont été trouvés sur des sites archéologiques de la civilisation de la vallée de l'Indus[52]. L'Inde possède l'une des plus anciennes traditions musicales dans le monde, on trouve des références à la musique classique indienne dans les Védas[53].

Irlande

Daté vers à la transition entre le Néolithique et l'âge du bronze, le plus ancien pipeau de bois connu a été découvert en 2003 dans les Wicklow en Irlande. Une fosse revêtue de bois contenait un groupe de six flûtes en bois d'if mesurant entre 30 et 50 cm de long, en forme de cône à une extrémité mais sans trous pour les doigts. Les six flûtes pourraient avoir été liées ensemble à l'origine ce qui en ferait une sorte de flûte de Pan[54].

Repères chronologiques

Voix

Les étapes biologiques qui ont jalonné le développement du chant et de la parole seraient les suivantes.

- Le genre biologique Homo apparaît au Paléolithique inférieur il y a environ 2,8 millions d'années en Éthiopie.

- Il y a 1,5 à 1,7 million d'années, la morphologie de l'oreille interne et du larynx d'Homo ergaster témoigne déjà de capacités vocales plus étendues que chez Homo habilis[55].

- Le contrôle fin de l'expiration, la possibilités de longues vocalisations et la capacité de gérer des séquences complexes apparaissent chez un ancêtre commun à Homo neanderthalensis et Homo sapiens[31], il y a plus de 700 000 ans.

- Il y a 300 000 ans au plus tard, l'anatomie essentiellement moderne des humains — Homo sapiens archaïques et descendants d'espèces plus anciennes[note 6] —, permet une gamme étendue de sons et le contrôle de la durée[31].

- Le premier os hyoïde néandertalien bien conservé — celui du fossile Kebara 2 découvert dans la grotte de Kébara en Israël avec une industrie moustérienne — date d'il y a 60 000 ans et présente déjà la forme moderne de l'os hyoïde ce qui montre que la morphologie physique qui permet le langage articulé est déjà pleinement développée au Paléolithique moyen[9] - [56].

Instruments à vent

Parmi les instruments à vent préhistoriques les plus connus, on peut citer :

- la flûte en os de cygne à trois trous de Geissenklösterle, datée de 42 000 à 43 000 ans avant le présent,

- la flûte en ivoire de mammouth de Geissenklösterle,

- la flûte en os de vautour à cinq trous de Hohle Fels, vers 35 000,

- la flûte en os de vautour d'Isturitz, vers 35 000, et d'autres flûtes plus récentes,

- la phalange sifflante à deux trous de la Quina,

- la phalange sifflante d'Aurignac, la première découverte mais pas la plus ancienne,

- d'autres phalanges sifflantes dont celles de Laugerie-Haute et Laugerie-Basse,

- la flûte en os de fou de Bassan de la grotte de Tore,

- les rhombes pavloviens de Moravie,

- les rhombes solutréens de Lespugue et de Badegoule,

- les rhombes magdaléniens de Lalinde et de Laugerie-Basse,

- la conque magdalénienne de Marsoulas,

- le rhombe mésolithique de Pritzerbe[57], conservé au Kreismuseum Jerichower Land (de) à Genthin (Saxe-Anhalt),

- les cornes représentées sur des fresques néolithiques de Çatal Höyük, environ 9 500 ans avant le présent,

- la flûte en os néolithique de Jiahu dans le Henan, culture de Peiligang,

- les sifflets en os néolithiques du Zhejiang, culture de Hemudu,

- le xun de Banpo, culture de Yangshao,

- le joueur d'aulos de Kéros, statuette du Cycladique ancien,

- la première mention écrite d'une flûte dans une tablette sumérienne, vers 2600-[51],

- les flûtes à sept trous de la civilisation de la vallée de l'Indus,

- le groupe de six flûtes en bois d'if des Wicklow.

Instruments de percussion

Parmi les instruments de percussion préhistoriques les plus connus, on peut citer :

- le possible racleur moustérien en os de mammouth de Schulen[58],

- peut-être la corne de bison striée (possible racleur gravettien ?) de la Vénus de Laussel[28],

- le racleur magdalénien de Pekarna en Moravie[59],

- le racleur magdalénien de l'abri Lafaye à Bruniquel[59],

- le racleur magdalénien du Mas-d'Azil,

- le « lithophone naturel » de la grotte Cosquer[14],

- d'autres lithophones naturels dans des grottes ornées en Espagne et en France,

- le double bâton (possible racleur néolithique ?) représenté sur des fresques de Çatal Höyük, environ 9 500 ans avant le présent,

- les lithophones néolithiques sahariens, âgés de 10 000 à 4 500 ans[20],

- les pierres sonores qing et les tambours de Yin Xu à Anyang dans le Henan.

Instruments à cordes

Parmi les instruments à cordes préhistoriques les plus connus, on peut citer :

- un arc musical aurignacien à Geissenklösterle ?,

- le possible double arc musical représenté sur des fresques de Çatal Höyük, environ 9 500 ans avant le présent,

- les premières cithares qin et les zheng en Chine,

- le harpiste de Kéros, statuette du Cycladique ancien,

- les pré-ravanhatta de la civilisation de la vallée de l'Indus,

- etc.

Transition vers les musiques antiques

Avec l'apparition de l'écriture et le début de la Protohistoire et de l'Histoire, la musique préhistorique débouche progressivement sur les traditions musicales de l'Antiquité dans différentes parties du monde. En particulier en Mésopotamie (voir Musique de Mésopotamie), en Égypte, en Grèce, dans le monde celte, dans le monde indien, dans le monde chinois, en Amérique précolombienne, etc.

.jpg.webp)

Possible gong de l'âge du bronze.

Possible gong de l'âge du bronze. Cornes de la fin de l'âge du bronze.

Cornes de la fin de l'âge du bronze. Carillon bianzhong du marquis Yi de Zeng.

Carillon bianzhong du marquis Yi de Zeng.

Postérité

Dans les musiques du monde

Certains instruments restent joués sans discontinuer depuis la préhistoire, par exemple le didgeridoo du nord de l'Australie, les rhombes d'Amazonie, d'Amérique du Nord et d'Afrique ainsi que certains tjurungas australiens, la conque, etc. La quena, une flûte droite à encoche utilisée dans les pays andins, rappelle les plus anciennes flûtes aurignaciennes découvertes en Europe. Le pu toka océanien est une conque marine trouée comme les conques magdaléniennes. L'antsiva malgache et le horagai japonais sont d'autres exemples.

Et les musiciens d'aujourd'hui tentent de faire revivre la musique préhistorique sur des répliques ou sur les instruments les mieux conservés tels que les lithophones des collections du Muséum national d'histoire naturelle à Paris[20] - [60].

Dans la fiction

La musique préhistorique est mise en scène librement dans quelques œuvres de fiction contemporaines. Au cinéma, le film Ao, le dernier Néandertal montre un Néandertalien jouant de la flûte en décalage par rapport au consensus actuel qui attribue les premières flûtes à Homo sapiens. Jean-Philippe Arrou-Vignod a publié en 2000 un court roman pour la jeunesse intitulé Naoum. La musique de la préhistoire[note 7].

Notes et références

Notes

- Voir Darwin, L'Origine des espèces sur la musique et la parole.

- Collections du Musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye : la flûte (en haut à gauche) et le sifflet (au centre) sont en os ; le rhombe (en haut à droite) et le racleur (en bas) sont en bois de renne.

- Le son singulier du rhombe est produit à la fois par le mouvement circulaire du rhombe attaché à une cordelette (avec une accélération et une décélération à chaque tour) et par la torsion de la cordelette qui se vrille et se dévrille. Les racleurs présentent des aspérités régulières qui engendrent un son rythmique quand on les frotte avec un objet servant de plectre[18].

- Sur cette controverse, voir l'article Flûte de Divje Babe et la section « Naissance de l'art » dans l'article Homme de Néandertal

- Le Moustérien de type Quina se termine approximativement il y a 40 000 ans ce qui ferait de la phalange à deux trous de la Quina, implicitement associée à l'homme de Néandertal ?, une contemporaine des premières flûtes souabes ?.

- Ian Morley cite H. heidelbergensis dans ce passage mais cela s'applique sans doute aussi aux autres espèces du genre Homo ?

- Jean-Philippe Arrou-Vignod (ill. Philippe Poirier), Naoum : La musique de la préhistoire, Gallimard, coll. « Gallimard-Jeunesse-Musique », , 36 p. (résumé)

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Prehistoric music » (voir la liste des auteurs).

- Hoppál 2006, p. 143.

- Diószegi 1960, p. 203.

- Nattiez ?, p. 5.

- Deschênes 2002.

- Morley 2003, p. 28-29 et 223-224.

- Morley 2003, p. 29-30.

- Dissanayake 2000.

- Miller 2000.

- Arensburg et al. 1989.

- Morley 2003, p. 5 et 30.

- Acoustics and music of British Prehistory.

- Reznikoff et Dauvois 1988.

- Dauvois 2005, p. 234.

- Dauvois 2005, p. 236.

- Dauvois 2005, fig. 5.3, p. 236.

- Dauvois 2005, p. 225-226.

- Belnet 2012.

- Dauvois 2005, p. 232.

- Morello 2013.

- nouvelobs.com 2014.

- Morley 2003, p. 33.

- Tenenbaum 2000.

- Bower 1998.

- d'Errico et al. 1998, p. 78.

- Demouche, Slimak et Deflandre 1996.

- Le Quellec 2007, Le sorcier des Trois-Frères, p. 114-116.

- Kokelaere 2008.

- Morley 2003, p. 41.

- Morley 2003, p. 94-95.

- Morley 2003, p. 220.

- Morley 2003, p. 221.

- Morley 2003, p. 222-223.

- Morley 2003, p. 223.

- Rueß 2009.

- Bond 2009.

- Wilford 2009.

- Conard, Malina et Münzel 2009.

- BBC news 2009.

- cosmiclog.msnbc 2009.

- Morley 2003, p. 55.

- BBC news 2012.

- Dauvois 2005, fig. 1.15.

- Dauvois 2005, p. 226.

- Dauvois 2005, p. 227.

- Dauvois 2005, p. 225, 227-230, 239.

- Morley 2003, p. 67-68.

- 1 min 30 s-52" class="mw-reference-text">francemusique.fr 2014, vers 1 min 30 s.

- Wilkinson 2000.

- flutopedia.com, Early Flutes from China.

- china.org.cn 2005.

- flutopedia.com, Early Sumerian Flutes.

- Massey et Massey 1996.

- Brown 1971.

- flutopedia.com, Wicklow Pipes.

- Morley 2003, p. 102 et 220.

- Morley 2003, p. 85-87.

- Kreismuseum Jerichower Land.

- Morley 2003, p. 37-38.

- Morley 2003, p. 39-40.

- francemusique.fr 2014.

Sources

- En allemand

- (de) Mihály Hoppál, « Music of Shamanic Healing », dans Gerhard Kilger, Macht Musik. Musik als Glück und Nutzen für das Leben, Köln, Wienand Verlag, (ISBN 3-87909-865-4)

- (de) Tabea Rueß, « Älteste Flöte vom Hohle Fels », sur epoc.de,

- (de) « Schwirrgerät », sur le site du Kreismuseum Jerichower Land (consulté le )

- En anglais

- (en) Vilmos Diószegi (trad. du hongrois par Anita Rajkay Babó), Tracing shamans in Siberia : The story of an ethnographical research expedition [« Sámánok nyomában Szibéria földjén. Egy néprajzi kutatóút története »], Oosterhout, Anthropological Publications, (1re éd. 1960)

- (en) R. E. Brown, « India's Music », Readings in Ethnomusicology,

- (en) B. Arensburg, A. M. Tillier, B. Vandermeersch et H. Duday, « A Middle Palaeolithic human hyoid bone », Nature, vol. 338, no 6218, , p. 758–760 (PMID 2716823, DOI 10.1038/338758a0)

- (en) Reginald Massey et Jamila Massey, The music of India, Abhinav Publications, , 190 p. (présentation en ligne), « Seven holed flute and various types of stringed instruments »

- (en) Francesco d'Errico, Paola Villa, Ana C. Pinto Llona et Rosa Ruiz Idarraga, « A Middle Palaeolithic origin of music ? : Using cave-bear bone accumulations to assess the Divje Babe I bone 'flute' », Antiquity, vol. 72, , p. 65–79 (lire en ligne [PDF])

- (en) B. Bower, « Doubts aired over neanderthal bone 'flute' (and reply by musicologist Bob Fink) », sur cogweb.ucla.edu,

- (en) David Tenenbaum, « Neanderthal jam », sur Why Files, University of Wisconsin, Board of Regents, (consulté le )

- (en) E. Dissanayake, « Antecedents of the temporal arts in early mother-infant interaction », dans The origins of music, , p. 389-410 ? — Edited by Nils Wallin, Bjorn Merker and Steven Brown. Massachusetts Institute of Technology.

- (en) G. Miller, « Evolution of human music through sexual selection », dans The origins of music, , p. 389-410 ? — Edited by Nils Wallin, Bjorn Merker and Steven Brown. Massachusetts Institute of Technology.

- (en) Endymion Wilkinson, Chinese history, Harvard University Asia Center,

- (en) Bruno Deschênes, « Inuit Throat-Singing », Musical Traditions, The Magazine for Traditional Music Throughout the World,

- (en) Iain Morley, The evolutionary origins and archaeology of music : An investigation into the prehistory of human musical capacities and behaviours, using archaeological, anthropological, cognitive and behavioural evidence, United Kingdom, Darwin College Cambridge University, , 265 p. (ISSN 1749-9194) « https://www.darwin.cam.ac.uk/drupal7/sites/default/files/Documents/publications/dcrr002.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF]

- (en) Nicholas J. Conard, Maria Malina et Susanne C. Münzel, « New flutes document the earliest musical tradition in southwestern Germany », Nature, vol. 93, no 460, , p. 737-740 (DOI 10.1038/nature08169)

- (en) Allison Bond, « Worlds oldest flute shows first europeans were a musical bunch », sur blogs.discovermagazine.com,

- (en) « Music for cavemen »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur cosmiclog.msnbc, (consulté le )

- (en) John N. Wilford, « Flutes offer clues to Stone-Age music », The New York Times, (lire en ligne, consulté le )

- (en) BBC news, « 'Oldest musical instrument' found », sur bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) BBC news, « Earliest music instruments found », sur bbc.com,

- (en) « Acoustics and music of British Prehistory », blog 2009-2017 sur wordpress.com (consulté le )

- (en) Clint Goss, « The development of flutes in Europe and Asia », sur flutopedia.com (consulté le )

- En français

- Jean-Jacques Nattiez, « Chants et jeux des Inuit », Musiques & musiciens du monde, Research Group in Musical Semiotics, Faculty of Music, University of Montreal, ?

- Frédéric Demouche, Ludovic Slimak et Daniel Deflandre, « Une nouvelle approche de la gravure du "petit sorcier à l'arc musical" de la grotte des Trois Frères (Ariège) », Préhistoire et anthropologie méditerranéennes, LAPMO. Université de Provence, no 5, , p. 35-37L'article original publié en 1996 n'est plus accessible en ligne mais il est cité dans l'article de Jean-Loïc Le Quellec en 2007 et François Kokelaere en donne un long extrait avec photos et figures sur percussions.org.

- Michel Dauvois, « Homo musicus palaeolithicus et Palaeoacustica », Munibe Antropologia-Arkeologia, no 57, , p. 225-241 « http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/munibe/aa/200503225241.pdf »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF]

- « Naissance et développement des instruments de musique chinois », sur china.org.cn, (consulté le )

- Jean-Loïc Le Quellec, « Perceptions et attentes dans les études d'art rupestre », Les Cahiers de l'AARS, no 11, , p. 113-124 (lire en ligne)

- François Kokelaere, « Petit sorcier à l'arc musical : nouvelle approche », sur percussions.org, (consulté le )

- Frédéric Belnet, « Les premiers musiciens », sur www.hominides.com, (consulté le )

- Dominique Morello, « Quand l'homme de cro-magnon jouait de la flûte », sur museum.toulouse.fr, (consulté le )

- « Musique préhistorique : concert de pierres fabriquées au néolithique », sur nouvelobs.com, (consulté le )

- « Paléomusique : un concert sur les instruments vieux de 10 000 ans » [vidéo], sur francemusique.fr, (consulté le ) — 1re vidéo : « Paléomusique - Erik Gonthier »

Voir aussi

En anglais

- (en) Steven Mithen, The singing Neanderthals : the origins of music, language, mind and body, Hachette UK, (1re éd. 2005), 384 p. (présentation en ligne).

- (en) Richard Parncutt (en), « Prenatal and infant conditioning, the mother schema, and the origins of music and religion », Musicae Scientiae, O. Vitouch & O. Ladinig « Music and Evolution », , p. 119-150 (résumé).

- (en) Edward H. Hagen et Peter Hammerstein, « Did Neanderthals and other early humans sing? : Seeking the biological roots of music in the loud calls of primates, lions, hyenas, and wolves », Musicae Scientiae, (lire en ligne [PDF]).

- (en) Riita Rainio, Kristiina Mannermaa et Juha Valkeapää, « Recapturing the sounds and sonic experiences of the hunter-gatherers at Ajvide, Gotland, Sweden (3200‒2300 cal BC) », Journal of Sonic Studies, no 15, (résumé, lire en ligne [sur researchcatalogue.net]).

En français

- Iégor Reznikoff et Michel Dauvois, « La dimension sonore des grottes ornées », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 85, no 8, , p. 238-246 (lire en ligne).

- Irène Deliège, Olivia Ladinig et Oliver Vitouch, Musique et évolution : Les origines et l'évolution de la musique, Primento, , 416 p. (présentation en ligne).

- Jean-Paul Demoule, « Une archéologie des sens : archéologie de la musique et de la danse » (Chronique : Les grandes questions de l'archéologie), Archéologia, no 546, , p. 10-11

Filmographie

- Pascal Goblot, « Sapiens, et la musique fut »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [vidéo] (film documentaire 53'), sur arte.tv, France,

Articles connexes

- Histoire de la musique#Origines de la musique

- Chant#Historique

- Flûte au Paléolithique

- Organologie

- Archéologie de la musique (en)

- Archéoacoustique

- Archéologie expérimentale

- Symbolisme des sons

- Art préhistorique

- Tableau synoptique des principales cultures préhistoriques de l'Ancien Monde

- Peuplement de l'Océanie

- Premier peuplement de l'Amérique