Homo habilis

Homo habilis (littéralement « homme habile ») est une espèce éteinte du genre Homo qui, d'après les fossiles trouvés à ce jour, aurait vécu en Afrique de l'Est il y a entre 2,3 et 1,5 millions d’années environ[1].

Cette espèce a été décrite en 1964 par Louis Leakey, Phillip Tobias et John Napier[2], à la suite de la découverte en 1960 des premiers fossiles de l'espèce sur le site d'Olduvai en Tanzanie.

Compte tenu de sa longévité, Homo habilis a apparemment cohabité en Afrique aussi bien avec des espèces d'Australopithèques et de Paranthropes, plus primitives, qu'avec son probable descendant Homo ergaster, plus avancé.

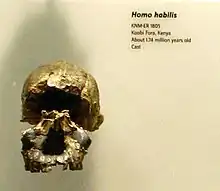

Sites de découvertes

Des spécimens d'Homo habilis ont été découverts en Afrique orientale, notamment sur les sites d'Olduvai en Tanzanie à partir de 1960, de Koobi Fora à l'est du Lac Turkana au Kenya, à partir de 1972, de l'Omo et de la région d'Hadar en Éthiopie. Des restes d'Homo habilis auraient aussi été trouvés en Afrique du Sud, à Swartkrans, Sterkfontein et Drimolen, sites du « berceau de l'humanité »[3] - [4]. Cependant, l'attribution de certains fossiles trouvés en Afrique du Sud est aujourd'hui sujette à débat entre Homo habilis et Homo gautengensis. Il est possible qu'Homo habilis soit en fait cantonné à l'Afrique orientale.

Principaux fossiles

OH 7

OH 7 (Olduvai Hominid 7) est le spécimen-type d'Homo habilis, découvert en 1960 dans les gorges d'Olduvai en Tanzanie par Jonathan Leakey, fils de Louis et Mary Leakey. Ces restes fossiles d'un jeune individu mâle surnommé « Johnny's Child » (« enfant de Johnny ») sont constitués de fragments d'une mandibule, d'une molaire de maxillaire isolée, de deux pariétaux, de doigts et d'os de la main et du poignet[5]. Ces restes fossiles sont âgés de 1,8 million d'années[6]. La découverte et la description de ce spécimen comme une nouvelle espèce d'Homo a été publiée en 1964 par Louis Leakey, Phillip Tobias et John Napier[2].

La main d'OH 7 est large, avec un grand pouce et des doigts larges, semblables à ceux des humains, a une capacité de préhension précise. Cependant, contrairement à l'humain moderne, les doigts sont relativement longs et présentent une courbure semblable à celle des chimpanzés. En outre, l'orientation du pouce par rapport aux autres doigts ressemble à l'anatomie des grands singes[7].

La réduction de la mandibule et de la denture post-canine suggère que le régime de H. habilis est aussi exigeant sur le plan mécanique que celui des hominines archaïques[8].

Une capacité crânienne de 363 cm3 de l'hominidé a été déduite de la taille des os pariétaux, en tenant compte du fait que les fossiles appartenaient à un individu mâle de 12 ou 13 ans. Cette valeur a été extrapolée par Phillip Tobias à 674 cm3 si cet individu avait été adulte[9]. Toutefois, d'autres scientifiques ont estimé la capacité crânienne de 590 cm3[10] à 710 cm3[11]. À partir de la reconstruction des pariétaux, le volume endocrânien de OH 7 est estimé entre 729 et 824 cm3 par Fred Spoor et ses collègues[6].

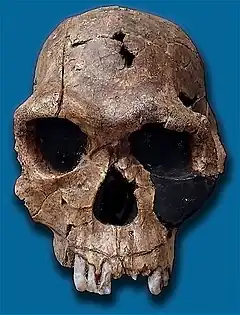

OH 24

OH 24, surnommé « Twiggy », est un crâne déformé daté d'environ 1,8 million d'années découvert en par Peter Nzube dans les gorges d'Olduvai. Le volume du cerveau est d'un peu moins de 600 cm3. Une réduction de l'avancement de la face (prognathisme) se constate par rapport à celle d'australopithèques plus primitifs[12] - [13].

OH 62

Un ensemble de restes fossiles (OH 62) a été découvert par Tim White dans les mêmes gorges d'Olduvaï en 1986. OH 62 comprend les fragments de maxillaire, calvarium, mandibule, et les fragments de membres supérieurs et inférieurs, en particulier d'humérus et de fémur. L'âge estimé d'OH 62 est compris entre 1,85 et 1,75 million d'années[14]. L'étude des proportions du fémur et de l'humérus de cet individu a permis de conclure que la locomotion d'Homo habilis, encore adaptée à la vie arboricole, diffère en cela de lignées humaines plus modernes, telles Homo ergaster[15].

KNM-ER 1805

KNM-ER 1805 a été mis au jour par Paul Abell en 1973 à Koobi Fora, au Kenya. Les restes fossiles de cet individu adulte sont constitués d'un crâne, d'un maxillaire et d'une mandibule et sont âgés de 1,7 million d'années environ. La capacité crânienne est de 582 cm3[4].

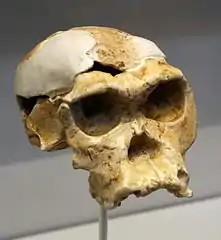

KNM-ER 1813

KNM-ER 1813 est le crâne relativement complet d'un individu adulte daté de 1,9 million d'années. Il a été découvert à Koobi Fora, au Kenya par Kamoya Kimeu en 1973. La capacité crânienne est de 510 cm3, plus faible que celle des autres Homo habilis[4], en dessous de la limite de 600 cm3 communément admise pour le genre Homo[16], ce qui a conduit certains auteurs à classer ces restes fossiles comme ceux d'Australopithecus africanus, bien que la morphologie du crâne soit différente de celle de cette dernière espèce[4].

AL 666-1

L'os maxillaire AL 666-1 provient d'Hadar en Éthiopie et son âge a été estimé à 2,33 millions d'années. Son appartenance au genre Homo est reconnue, mais si ce fossile présente des affinités avec Homo habilis (Homo aff. habilis), et notamment aux spécimens OH 16 et OH 19 d'Olduvai, il n'est pas toutefois formellement attribué à cette espèce[17] - [18], et l'étude menée par Fred Spoor et ses collègues en 2015 sur la mandibule de OH 7 exclut que AL 666-1 soit de l'espèce Homo habilis[6].

Morphologie

Les sujets masculins mesurent de 1,30 à 1,40 m et pèsent de 35 à 45 kg.

L’espèce présente un fort dimorphisme sexuel, les femelles étant beaucoup plus petites que les mâles.

Homo habilis maitrisait la bipédie permanente, même si celle-ci n'apparaît pas avec lui, car elle est déjà présente chez l'Australopithèque. En revanche, ses membres postérieurs courts n’en faisaient pas un aussi bon marcheur que les espèces d'Homo ultérieures. Son squelette post-crânien n'a pas encore atteint la complète extension que l'on trouve chez Homo ergaster.

Homo habilis a une capacité crânienne encore peu développée, comprise entre 550 et 700 cm3 (contre 400 à 500 cm3 chez les Australopithèques, et 400 à 550 cm3 chez les Paranthropes).

L'étude de sa denture montre des canines réduites et des incisives développées, ce qui montre qu’Homo habilis était omnivore. Il est probable qu'il ait été charognard plutôt que chasseur.

KB 5223 Molaire d’Homo habilis

SKX268

Molaire d’Homo habilis

Homo habilis et l'outil

Homo habilis est contemporain des industries de pierre taillée nommées oldowayennes. Celles-ci comportent des objets simples taillés généralement sur une seule face pour confectionner un outil (galet aménagé) ou pour obtenir des éclats tranchants.

Ces outils devaient lui permettre de découper des morceaux de viande ou de casser des os. Mais Homo habilis a coexisté avec plusieurs espèces d'Australopithèques et de Paranthropes. Certains chercheurs envisagent que ceux-ci étaient également capables de fabriquer des outils de pierre taillée. La découverte en 2012 de tels outils sur le site de Lomekwi 3 dans la région du lac Turkana au Kenya, datant de 3,3 millions d'années, a bouleversé l'hypothèse selon laquelle l'apparition des outils de pierre serait liée à l'émergence du genre Homo[19] - [20].

Paléopathologie

L'étude des restes d'un spécimen d’Homo habilis datant de 1,8 million d'années a montré qu'il souffrait d'arthrose et de rhumatismes.

Notes et références

- Jean-Jacques Hublin, chaire de Paléoanthropologie au Collège de France, L'émergence du genre Homo, 14 octobre 2014 (voir la vidéo)

- (en) L.S.B. Leakey, P.V. Tobias et J.R. Napier, « A New Species of the Genus Homo from Olduvai Gorge », Nature, vol. 202, no 4927, , p. 7-9 (PMID 14166722, DOI 10.1038/202007a0, lire en ligne)

- Sandrine Prat, « Homo rudolfensis et Homo habilis », sur CNRS (consulté le )

- (en) Bernard Wood, Wiley-Blackwell Encyclopedia of Human Evolution, Wiley-Blackwell, , 1056 p. (ISBN 978-1-118-65099-8, DOI 10.1002/9781444342499)

- (en) Daniel E. Lieberman, Bernard A. Wood et David R. Pilbeam, « Homoplasy and early Homo: an analysis of the evolutionary relationships of H. habilis sensu stricto and H. rudolfensis », Journal of Human Evolution, vol. 30, , p. 4–6.

- (en) Fred Spoor, Philipp Gunz, Simon Neubauer, Stefanie Stelzer, Nadia Scott, Amandus Kwekason et M. Christopher Dean, « Reconstructed Homo habilis type OH 7 suggest deep-rooted species diversity in early Homo », Nature, vol. 529, , p. 83-86 (DOI 10.1038/nature14224).

- (en) Gary J. Sawyer, Viktor Deak, Esteban Sarmiento et Richard Milner, The last human : a guide to twenty-two species of extinct humans, New Haven, Yale University Press, , 256 p. (ISBN 978-0-300-10047-1, lire en ligne)

- (en) Emanuele Serrelli et Nathalie Gontier, Macroevolution. Explanation, Interpretation and Evidence, Springer, , p. 360.

- (en) Phillip V. Tobias, « The Brain in Hominid Evolution », American Journal of Physical Anthropology, vol. 39, no 1, , p. 137–139 (DOI 10.1002/ajpa.1330390115).

- (en) Milford H. Wolpoff, Paleoanthropology (2nd ed.), Boston, MA, McGraw-Hill, , 878 p. (ISBN 0-07-071676-5).

- (en) Ralph L. Holloway, « Cranial capacity of the Olduvai Bed I hominine », Nature, vol. 210, no 5041, , p. 1108–1109 (DOI 10.1038/2101108a0, Bibcode 1966Natur.210.1108H.).

- (en) Donald Johanson et Edgar Blake, From Lucy to Language, New York, Simon and Schuster Editions, , 272 p. (ISBN 0-684-81023-9), p. 172

- (en) Patricia J. Ash et Davod J. Robinson, The Emergence of Humans : An Exploration of the Evolutionary Timeline, Wiley-Blackwell, , 338 p. (ISBN 978-1-119-96424-7, lire en ligne).

- (en) Donald C. Johanson, Fidelis T. Masao, Gerald G. Eck, Tim D. White, Robert C. Walter, William H. Kimbel, Berhane Asfaw, Paul Manega, Prosper Ndessokia et Gen Suwa, « New partial skeleton of Homo habilis from Olduvai Gorge, Tanzania », Nature, vol. 327, no 6119, , p. 205–209 (PMID 3106831, DOI 10.1038/327205a0).

- (en) Christopher Ruff, « Relative Limb Strength and Locomotion in Homo habilis », Americal Journal of Physical Anthropology, vol. 138, , p. 90-100

- (en) David R. Begun, A Companion to Paleoanthropologie, Wiley-Blackwell, , 648 p. (ISBN 978-1-4443-3116-5, DOI 10.1002/9781118332344).

- (en) Matt Cartmill et Fred H. Smith, The Human Lineage, Wiley-Blackwell, , 624 p. (ISBN 978-0-471-21491-5).

- (en) W. H. Kimbel, R. C. Walter, D. C. Johanson et al., « Late Pliocene Homo and Oldowan tools from the Hadar formation (Kada Hadar Member), Ethiopia », Journal of Human Evolution, vol. 31, , p. 549–561.

- (en) S. Harmand et al., « 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya », Nature, vol. 521, , p. 310-315 (DOI 10.1038/nature14464)

- Kate Wong, « Les premiers tailleurs de pierre n'étaient pas des humains », Pour la Science, no 478,