Pierre taillée

Un outil de pierre taillée, dans le sens le plus général, désigne tout outil fait partiellement ou entièrement en pierre mise en forme par percussion ou pression. Une très grande variété d'outils ont été réalisés en pierre tout au long de l'histoire de l'humanité, parmi lesquels des pointes de flèche, des pointes de lances ou des haches de pierre.

Les outils de pierre sont souvent taillés à partir de pierres sans cristaux apparents telles que la chaille, la radiolarite, le silex, l'obsidienne ou la calcédoine. D'autres roches peuvent aussi être utilisées (quartzite, silcrète, basalte, etc.). Les outils peuvent être façonnés ou débités par pression ou percussion. Le débitage consiste à détacher des éclats à partir d'un nucléus lithique, au moyen d'un percuteur, comme dans la méthode Levallois. Le but étant de produire des éclats, le nucléus est ensuite rejeté dès qu'il devient trop fin pour être travaillé. Le façonnage consiste à tailler le bloc en le sculptant progressivement jusqu'à obtenir l'outil recherché, tel qu'un biface. Les éclats débités et les outils façonnés peuvent ensuite être retouchés, modifiés marginalement par percussion ou par pression par exemple pour en modifier la forme ou en aiguiser les bords.

Des méthodes plus complexes de taille permettent d'obtenir des lames de forme très standardisée, qui peuvent ensuite être retouchées en divers outils comme des grattoirs, des lames de couteaux, des faucilles, ou encore des microlithes. D'une manière générale, la pierre taillée est omniprésente dans toutes les sociétés n'ayant pas acquis l'usage d'outils en métal (Âge du bronze), parce que le matériau se rencontre généralement en abondance. Ces outils sont facilement fabriqués par des moyens artisanaux, ils sont faciles à transporter et les tranchants peuvent souvent être ravivés.

Bien qu'il existe encore de nos jours des sociétés et cultures utilisant des outils de pierre, de tels outils sont généralement associées à la Préhistoire, et en particulier aux cultures du Paléolithique à présent disparues. De telles sociétés, l'usage de leurs outils de pierre, et la technologie lithique associée, sont étudiés par les préhistoriens. L'ethnoarchéologie a permis de mieux comprendre l'usage et la fabrication des outils de pierre, ainsi que leur implication culturelle[1].

Dans l'histoire de l'humanité, de manière très schématique, la pierre taillée a fait place à la pierre polie au Néolithique. Il existe toutefois quelques exemples de polissage en contexte paléolithique en Australie[2], ou en contexte mésolithique en Europe du Nord[3].

Typologie et modèle évolutionniste de Grahame Clarke

Certains préhistoriens avaient proposé de classer les différentes formes d'outils de pierre par types, regroupant ceux qui partagent les mêmes caractéristiques techniques ou morphologiques[4] - [5].

En 1969, dans sa seconde édition de World Prehistory, Grahame Clark a proposé une caractérisation de l'évolution progressive des techniques de pierre taillée, suivant laquelle l'industrie lithique majoritaire passait, suivant une séquence fixe, d'un mode 1 à un mode 5[6]. Il leur fait correspondre les périodes suivantes : les modes 1 et 2 correspondent au Paléolithique inférieur, le 3 au Paléolithique moyen, le 4 au Paléolithique supérieur et le 5 au Mésolithique. Ces niveaux ne doivent cependant pas être considérés comme universels - c'est-à-dire qu'ils ne décrivent pas l'ensemble de l'industrie lithique - ni comme reflétant une datation - différentes régions peuvent être à des stades différents à une époque donnée. Le mode 1, par exemple, se rencontre encore en Europe longtemps après qu'il a laissé place au mode 2 en Afrique.

La typologie de Clarke a eu un grand succès auprès de la communauté archéologique anglo-saxonne. L'un de ses points forts est la simplicité de la terminologie, permettant par exemple de désigner simplement et sans ambigüité une « transition mode 1 / mode 2 » (ces transitions font actuellement l'objet de recherches actives). De ce fait, les industries lithiques du Paléolithique sont donc classées dans les quatre premiers « modes », chacun désignant une forme de complexité différente, et dans la plupart des cas correspondant à un ordre chronologique croissant.

Pré-mode I

Kenya

Les outils de pierre découverts entre 2011 et 2014 à Lomekwi 3, sur la rive ouest du lac Turkana au Kenya sont datés de 3,3 millions d'années (Ma), soit un demi-million d'années avant l'apparition du genre Homo : le plus vieux fossile attribué au genre Homo est âgé de 2,8 Ma[7]. Le nom de Lomekwien a été proposé pour désigner cette industrie.

Ces outils de pierre peuvent avoir été taillés par Kenyanthropus platyops, un Hominina fossile de 3,4 Ma découvert en 1999, contemporain de ces outils[8] - [9] - [10] - [11] - [12] ou par Australopithecus afarensis, également présent à cette période et dont l'un des fossiles les plus célèbres est Lucy.

La datation du site repose sur des corrélations stratigraphiques avec la formation de Nachukui contenant des tufs volcaniques ayant fait l'objet de datations absolues, des données magnétostratigraphiques ainsi que des estimations des taux de sédimentation[13].

Éthiopie

Des ossements animaux fossiles, rayés, découpés et fracturés, datés de 3,4 Ma, ont été découverts à Dikika en Éthiopie à près de 200 m de Selam, une jeune Australopithecus afarensis femelle qui vivait il y a 3,3 Ma[14] - [15]. Selon leurs découvreurs, ils auraient été marqués par des outils en pierre. Toutefois, en l'absence d'outils taillés à proximité, certains auteurs ont considéré que les rayures et fractures pourraient avoir été produites par des pierres présentant un tranchant naturel[16].

Mode I : galets aménagés de l'Oldowayen

Les premiers outils contemporains du genre Homo sont qualifiés de « mode 1 »[17] et correspondent plus ou moins à l'industrie appelée Oldowayen. Cette industrie tire son nom des nombreux sites des gorges d'Olduvaï en Tanzanie, où ils ont été décrits pour la première fois[18].

Ces industries sont très élémentaires et comprennent généralement des galets taillés qu'il est difficile d’interpréter comme des outils ou comme des nucléus. Le matériau de base est généralement un galet de rivière, ou un caillou de même type, qui a été frappé par un percuteur sphérique pour provoquer une cassure conchoïdale. Le détachement d'éclats successifs permet de former une arête coupante, voire parfois une pointe aigüe. Le côté arrondi est qualifié de base, le côté coupant est la partie apicale.

Les plus anciens outils oldowayens découverts à ce jour datent de 2,55 Ma (Paléolithique inférieur) et ont été découverts à Kada Gona en Éthiopie[19]. Les paléoanthropologues ne sont pas unanimes concernant les auteurs de ce type d'outil, les uns penchant pour Australopithecus garhi, les autres plutôt pour Homo habilis[20]. Homo habilis et Homo rudolfensis ont pu être les premiers auteurs de l'industrie oldowayenne en Afrique, mais Homo ergaster en aurait hérité ensuite à son apparition vers 1,87 Ma. Cette forme d'industrie lithique est connue en Afrique de l'Est entre 2,55 et 1,7 Ma. Elle s'est également répandue hors d'Afrique vers l'Eurasie, portée par des groupes d'Homo qui l’emmenèrent jusqu'en Europe (1,6 Ma), en Géorgie (1,8 Ma), au Pakistan (2,1 Ma), en Chine (2,1 Ma), et à Java (1,6 Ma).

Mode II : bifaces de l'Acheuléen

On voit ensuite apparaitre des industries plus élaborées, qualifiées de « mode 2 ». Ce second mode correspond à l'industrie lithique de l'Acheuléen, qui tire son nom du site de Saint-Acheul, à Amiens, en France. L'Acheuléen se caractérise non plus par des nucléus débités, mais essentiellement par des bifaces[21] et par des hachereaux. Ces vestiges du stade 2 sont plus grands que les galets aménagés de l'Oldowayen, au stade 1.

Les premiers outils acheuléens apparaissent très tôt, il y a 1,76 Ma. Les plus anciens sont connus à la fois dans la région du Turkana au Kenya et dans le Sud de l'Afrique.

La pierre taillée de l'Acheuléen constitue le résultat d'un processus de fabrication planifié. Le tailleur de pierre part d'un support brut, que ce soit une grosse pierre ou un gros éclat détaché d'un bloc plus important. De ce bloc de départ, il détache successivement des éclats sur les deux faces, au moyen d'un percuteur de pierre ou de bois, afin de donner progressivement à son outil la forme recherchée. Il la retouche ensuite avec un percuteur plus tendre, de bois ou d'os, afin d'obtenir sur tout le pourtour un bord tranchant formé par l'intersection des deux surfaces convexes de l'objet. Après utilisation, les bords pouvaient être réaffûtés par une reprise du pourtour.

Certains de ces outils de mode 2 sont taillés en forme de disque, certains en forme de feuille pointue, d'autres enfin sont allongés et pointus à l’extrémité apicale, la base étant plutôt arrondie.

Les outils de mode 2 semblent avoir été utilisés comme outils de découpe de carcasses animales pour en détacher la viande. Ils ne peuvent pas être adaptés à des manches pour un usage comme arme. La chasse et la mise à mort des proies impliquait d'autres outils tels que des épieux en bois, exceptionnellement conservés dans la tourbe en Europe du Nord à la fin du Paléolithique inférieur[22].

Louis Leakey et Mary Leakey, qui firent les premières fouilles dans les gorges d'Olduvai, ont proposé une période intermédiaire d'« Oldowayen avancé » quand ils pensèrent être confrontés à une industrie intermédiaire entre l'Oldowayen et l'Acheuléen. De leur point de vue, axé sur l'attribution de ces deux industries à des espèces différentes, l'Oldowayen était la signature obligatoire d'Homo habilis et l'Acheuléen celle d'Homo ergaster. Dans cette optique, l'« Oldowayen avancé » était aussi attribué à Homo habilis. Cependant, des datations ultérieures de fossiles d'Homo ergaster ont replacé l'apparition de celui-ci antérieurement à celle de l'Acheuléen, ce qui implique qu'Homo ergaster avait peut-être au départ une industrie lithique de mode 1, qui serait alors l'« Oldowayen avancé ». Ceux qui refusent ce scénario réattribuent les industries de l'« Oldowayen avancé » soit à l'Oldowayen, soit à l'Acheuléen.

Il ne fait cependant pas de doute qu'Homo habilis et Homo ergaster ont coexisté, puisque des fossiles d'Homo habilis se rencontrent aussi tardivement que 1,44 Ma en Afrique de l'Est, date à laquelle Homo ergaster était déjà passé au mode 2.

Une vague de mode 2 s'est ensuite répandue assez rapidement au Moyen-Orient et en Inde (vers 1,5 Ma), conduisant à une superposition des modes 1 et 2 dans ces régions.

Mode III : méthode Levallois et Moustérien

L'Acheuléen est remplacé par diverses industries lithiques régionales connues sous le nom de Sangoen (Afrique), Yabroudien (Moyen-Orient), ou Moustérien (Europe). Ce dernier nom provient du site du Moustier, en France, où fut décrite pour la première fois cette industrie par Gabriel de Mortillet[23].

La méthode Levallois permet de produire des séries d'éclats aux formes et aux dimensions prédéterminées par la préparation du nucléus. Les éclats produits, très tranchants, peuvent être utilisés bruts ou peuvent être retouchés sous forme de racloirs par exemple.

Le mode 3 apparait relativement tôt en Afrique, entre 500 000 et 400 000 ans, alors que seule est connue à cette époque en Afrique l'espèce Homo rhodesiensis, probablement issue d'Homo ergaster.

En Inde le site préhistorique stratifié d'Attirampakkam, près de Madras, a montré des processus marquant la fin de la culture acheuléenne et l'émergence d'une culture du Paléolithique moyen il y a 385 000 ± 64 000 ans). C'est-à-dire également le mode 3, proche de l'époque de son apparition en Afrique.

En Europe, au Moyen-Orient, et en Asie centrale, l'industrie moustérienne est le fait de l'Homme de Néandertal[24].

Le Moustérien typique est souvent défini par défaut (absence de bifaces, rareté des denticulés, etc.).

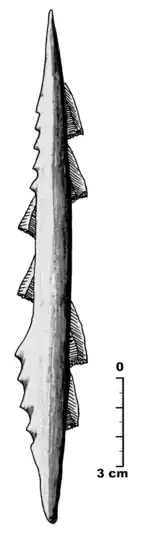

Les industries moustériennes comportent le plus souvent des gammes très diversifiées d’outils sur éclats, dominées par différentes formes de racloirs (racloirs simples, doubles, convergents, déjetés…), des pointes, des grattoirs, des denticulés, des encoches. Les éclats nécessaires sont produits par des méthodes de débitage complexes, dont la méthode Levallois[25]. Ces outils sur éclats sont parfois associés à de petits bifaces, souvent minces et réguliers.

La répartition des traces d’usure[26] (ainsi que quelques découvertes exceptionnelles de pièces portant des vestiges de matières adhésives naturelles[27]) ont montré que ces outils pouvaient être emmanchés. Ces mêmes traces d’utilisation, observées sur les tranchants à l’aide de puissants microscopes, nous ont appris que les hommes de cette période ne travaillaient pas seulement la pierre mais aussi le bois, les peaux animales fraiches et sèches en vue de leur conservation, et qu’ils employaient parfois leurs outils pour couper des végétaux[28] - [29].

Mode IV : lames et Aurignacien

Homo sapiens, découvert avec le fossile de l'Homme de Cro-Magnon, trouvé en 1868 aux Eyzies-de-Tayac, apporte dans toute l'Europe des pratiques complètement différentes de celles des Néandertaliens.

Le mode 4 correspond schématiquement au Paléolithique supérieur, où l'industrie lithique se fonde sur la production de lames longilignes et non plus d'éclats[30]. Les lames et lamelles servent de base à la réalisation d'un outillage diversifié : grattoirs, burins, pointes de projectiles, armatures, etc. Ces techniques microlithiques sont importées et, à cette époque, sont apparues depuis longtemps en Afrique.

La culture de l'Aurignacien est un bon exemple de production lithique de type 4[31]. Les outils de l'Aurignacien sont typiquement des pointes d'os ou de bois de cervidé, travaillées et creusées à la base. Les outils lithiques comprennent des grandes lames longilignes et des lamelles plus petites, détachées d'un nucléus préparé[32].

De petites pointes de silex compatibles avec des armatures de flèches ont été découvertes dans différentes industries du Paléolithique supérieur, notamment dans des niveaux de la grotte du Parpallo (Espagne) datant de 19 000 ans AP[33]. La date d'apparition de l’arc est néanmoins discutée en l'absence de preuves directes.

Mode V : microlithes et Magdalénien

|

.png.webp) | |

L'interprétation consensuelle actuelle est que les microlithes de forme géométrique étaient utilisés sur des projectiles comme des harpons. |

Exemples de microlithes trapézoïdaux mésolithiques, et de flèche dont l’extrémité est renforcée par une pointe trapézoïdale, trouvée dans une tourbière à Tværmose (Danemark) |

Les outils de pierre du mode 5 correspondent à la production de microlithes, employées dans la fabrication d'outils composites, principalement en étant attachées à une hampe[34]. L'homme chasse avec des sagaies.

Une miniaturisation des armatures de projectiles est perceptible au cours du Paléolithique supérieur : elle est perceptible dès le Gravettien notamment à travers les microgravettes[35]. Ce processus de microlithisation se poursuit et s’amplifie de façon significative au cours du Magdalénien. Il aboutit, à l'Épipaléolithique et au Mésolithique, à l'utilisation de petits segments de lamelles de formes géométriques destinés à armer l'extrémité ou les côtés des projectiles utilisés pour la chasse, notamment des flèches.

L'exemple typique de ce mode est la culture du Magdalénien.

Les microlithes sont produits à partir de lamelles de silex produites spécialement à partir de petits nucléus ou à partir de nucléus de grand taille ayant déjà permis de débiter un grand nombre de lames.

La technique de taille utilisée pour le débitage des supports peut être la percussion directe, la percussion indirecte ou la pression[36].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stone tool » (voir la liste des auteurs).

Références

- Sillitoe, P. et K. Hardy 2003 « Living lithics: ethnoarchaeology in highland Papua New Guinea », Antiquity 77:555-566

- Geneste, J.-M., David, B., Plisson, H., Clarkson, C., Delannoy, J.-J., Petchey, F. et Whear, R. (2010) - « Earliest Evidence for Ground-Edge Axes: 35,400±410 cal BP from Jawoyn Country, Arnhem Land », Australian Archaeology, 71, 66-69.

- Valdeyron, N. (2011) - « Derniers chasseurs et premiers bûcherons ? La question des haches et des herminettes dans le Mésolithique européen », in: Haches de pierre. Au Néolithique, les premiers paysans du Tarn, Servelle, Ch., (Éd.), Comité départemental d'archéologie du Tarn, pp. 419-434.

- François Bordes (1961), Typologie du Paléolithique ancien et moyen, Bordeaux, Delmas, Publications de l'Institut de Préhistoire de l'Université de Bordeaux, Mémoire n° 1, 111 p.

- (en) Seiji Kadowaki, Dynamics of Learning in Neanderthals and Modern Humans Volume 1 : Cultural Perspectives, Tokyo, Springer, , 62-63 p. (ISBN 978-4-431-54511-8, lire en ligne), « Issues of Chronological and Geographical Distributions of Middle and Upper Palaeolithic Cultural Variability in the Levant and Implications for the Learning Behaviour of Neanderthals and Homo sapiens »

- (en) Grahame Clarke, World Prehistory : a New Outline, Cambridge, Cambridge University Press, , 2e éd., p. 31

- (en) Rebecca Morelle, « Oldest stone tools pre-date earliest humans », BBC News, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Nadia Drake et for National Geographic PUBLISHED May 20, « Wrong Turn Leads to Discovery of Oldest Stone Tools », sur National Geographic News (consulté le )

- (en) Sonia Harmand, Jason E. Lewis, Craig S. Feibel, Christopher J. Lepre, Sandrine Prat, Arnaud Lenoble, Xavier Boës, Rhonda L. Quinn et Michel Brenet, « 3.3-million-year-old stone tools from Lomekwi 3, West Turkana, Kenya », Nature, vol. 521, no 7552, , p. 310–315 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/nature14464, lire en ligne)

- (en) Helen Thompson, « The Oldest Stone Tools Yet Discovered Are Unearthed in Kenya » (consulté le )

- (en) John Noble Wilford, « Stone Tools From Kenya Are Oldest Yet Discovered », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Oldest Known Stone Tools Discovered: 3.3 Million Years Old », sur video.nationalgeographic.com (consulté le )

- (en) « Nature Index », sur www.natureindex.com (consulté le )

- (en) Shannon P. McPherron, Zeresenay Alemseged, Curtis W. Marean, Jonathan G. Wynn, Denné Reed, Denis Geraads, René Bobe et Hamdallah A. Béarat, « Evidence for Stone-tool-assisted Consumption of Animal Tissues before 3.39 Million Years Ago at Dikika, Ethiopia », Nature, vol. 466, no 7308, , p. 857–860 (PMID 20703305, DOI 10.1038/nature09248)

- (en) « Scientists Discover Oldest Evidence of Stone Tool Use and Meat-Eating Among Human Ancestors » (consulté le )

- Domínguez-Rodrigo, M., Pickering, T.R. et Bunn, H.T. (2012) - « Experimental study of cut marks made with rocks unmodified by human flaking and its bearing on claims of ∼3.4-million-year-old butchery evidence from Dikika, Ethiopia », Journal of Archaeological Science, Vol. 39, 2, pp. 205-214.

- Outils que Clarke qualifie de « éclats et galets aménagés »

- Leakey, M.D. (1971a) - Olduvai Gorge - vol. 3 : Excavations in Beds I and II, 1960-1963, Cambridge, Cambridge University Press, 306 p.

- (en) Semaw, S., M. J. Rogers, J. Quade, P. R. Renne, R. F. Butler, M. Domínguez-Rodrigo, D. Stout, W. S. Hart, T. Pickering et S. W. Simpson, « 2.6-Million-year-old stone tools and associated bones from OGS-6 and OGS-7, Gona, Afar, Ethiopia », Journal of Human Evolution, vol. 45, , p. 169–177 (PMID 14529651, DOI 10.1016/S0047-2484(03)00093-9)

- Nicholas Toth et Kathy Schick, The Human Past : World Prehistory and the Development of Human Societies, Londres, Thames and Hudson, , 2e éd., 67–68 p.

- Pour Clarke : des « haches à main taillées sur les deux faces ».

- Thieme, H. (1997) - « Lower Palaeolithic hunting spears from Germany », Nature, vol. 385, 6619, pp. 807-810.

- Mortillet, G. de (1869) - « Essai d'une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l'industrie humaine », Matériaux pour l'Histoire primitive et naturelle de l'Homme, cinquième année, 2° série, n° 3-4, pp. 172-179.

- Paul Pettitt, The Human Past : World Prehistory and the Development of Human Societies, Londres, Thames and Hudson, , 2e éd., 149–151 p.

- Eric Boëda, (1994), Le concept Levallois : variabilité des méthodes, Paris, CNRS, monographie du CRA no 9, 280 p.

- Anderson-Gerfaud, P. et Helmer, D. (1987) - « L'emmanchement au Moustérien », in: La Main et l'outil : manches et emmanchement préhistoriques, Stordeur, D., (Éd.), Travaux de la Maison de l'Orient, vol. 15, p. 37-54.

- Boëda, E., Connan, J., Dessort, D., Muhesen, S., Mercier, N., Valladas, H. et Tisnerat, N. (1996) - « Bitumen as a hafting material on Middle Palaeolithic artefacts », Nature, vol. 380, p. 336-338.

- Claud, É. (2004) - La Contribution des études tracéologiques à l'interprétation des industries datées du Paléolithique moyen : apports, limites et perspectives. Bilan critique des études menées sur l'ensemble des sites français et quelques sites européens, université Bordeaux-I, mémoire de master IIe année, 70 p.

- Lemorini, C. (2000) - Reconnaître des tactiques d'exploitation du milieu au Paléolithique moyen. La contribution de l'analyse fonctionnelle ; étude fonctionnelle des industries lithiques de la Grotta Breuil (Latium, Italie) et de la Combette (Bonnieux, Vaucluse, France), BAR international Séries 858, 142 p.

- (en) R. Lewin et R. A. Foley, Principles of Human Evolution, UK, Blackwell Science, , 2e éd., 555 p. (ISBN 0-632-04704-6), p. 311

- Clarke's "punch-struck blades with steep retouch."

- (en) P.Mellars, « Archeology and the Dispersal of Modern Humans in Europe : Deconstructing the Aurignacian », Evolutionary Anthropology, vol. 15, , p. 167–182.

- Muséum de Préhistoire, Valence

- D'après Clarke, « composants microlithiques d'artefacts composites ».

- Jean-Luc Piel-Desruisseaux, Outils préhistoriques. Forme. Fabrication. Utilisation, Paris, Masson, , 279 p. (ISBN 2-225-80847-3), p. 147-149.

- [Pelegrin 1988] Jacques Pelegrin, « Débitage expérimental par pression, "du plus petit au plus grand" », dans Jacques Tixier, Technologie préhistorique (Centre de recherches archéologiques U.R.A. 28, Journée d'études technologiques en Préhistoire « Préhistoire et technologie lithique », Notes et monographies techniques, nº 25), Paris, éd. du C.R.N.S. (ISBN 2-222-04235-6), p. 37-53.

Voir aussi

Articles connexes

- Chaîne opératoire, Technologie lithique, Industrie lithique, Typologie lithique

- Outils de la Préhistoire, Galet aménagé, Racloir, Grattoir, Raclette, Biface, Hachereau, Burin, Feuille de laurier

- Silex, Obsidienne

- Éclat, Nucléus

- Débitage, Percussion directe, Percussion indirecte, Pression, Retouche

- Méthode Kombewa, Méthode Levallois, Débitage Discoïde, Débitage laminaire, Lame, Microlithe

- Tableau synoptique des principales cultures préhistoriques de l'Ancien Monde