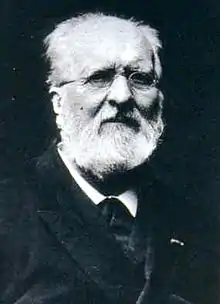

Gabriel de Mortillet

Gabriel de Mortillet, né le à Meylan et mort le à Saint-Germain-en-Laye, est un préhistorien français. Il a joué un rôle majeur dans l'élaboration de la première chronologie de la Préhistoire.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Nom de naissance |

Louis Laurent Gabriel de Mortillet |

| Nationalité | |

| Formation |

Conservatoire national des arts et métiers (jusqu'en ) |

| Activités |

Professeur (à partir de ), préhistorien, professeur d'université, homme politique, archéologue, anthropologue |

| Fratrie |

Paul de Mortillet (d) |

| Enfant |

| A travaillé pour |

Musée d'Archéologie nationale (à partir de ) |

|---|---|

| Distinction |

Il fut maire de Saint-Germain-en-Laye de 1882 à 1888 et député de Seine-et-Oise de 1885 à 1889.

Biographie

Jeunesse

Louis Laurent Gabriel de Mortillet est le fils de Claude Romain Gallix de Mortillet, officier de cavalerie, amateur d'histoire naturelle et d'archéologie, qui fut anobli par Charles X en 1825, et d'Adélaïde de Bernon de Montélégier. La famille abandonnera le patronyme Gallix, et ne s'appellera plus que de Mortillet.

Il suit sa scolarité chez les Jésuites, expérience qui l'affecte au point de susciter en lui une pensée très anti-cléricale[1]. Il étudie à Chambéry puis à Paris[1]. Il mène très tôt des actions militantes en écrivant des articles dans le journal d'opposition au régime de la IIe République, la Revue indépendante, hebdomadaire dont il est le directeur de la rédaction, ainsi que de plusieurs articles dans d'autres hebdomadaires à tendance socialiste[2] - [1]. L'action partisane de Gabriel de Mortillet dans la Révolution de 1848 en faveur du camp socialiste lui vaut d'être condamné à l'exil en 1849, sous la IIe République présidée par Louis-Napoléon Bonaparte[1]. Il se réfugie en Suisse.

Archéologue en Italie

En 1856, ses compétences en tant qu'ingénieur et géologue étant requises en Italie, Mortillet entreprend, aux côtés d'une équipe de maitres d'œuvre, la réalisation de la voie de chemin de fer raccordant la région de Lombardie à celle de Vénétie[1]. Demeurant alors à Peschiera del Garda, il participe à l'exploration des lacs lombards et met au jour le premier site néolithique italien à Isolino, près du lac Majeur, dans la province italienne de Varèse, en 1863[1].

En 1864, il crée une nouvelle revue, les Matériaux pour l'histoire positive et philosophique de l'homme, qui deviendra Matériaux pour l'histoire naturelle et primitive de l'homme ; et publie de nombreux articles pionniers consacrés à la Préhistoire[3].

L'un de ses principaux sujets d'intérêt dans le domaine de l'archéologie est la découverte faite en 1822 par l'abbé Giani de la culture de Golasecca, une culture archéologique attribuée à des populations celto-italiennes du 1er et du 2e âge du fer et couvrant la Lombardie et une partie de la région nord-italiote du Piémont et du Sud du Tessin suisse[4] - [5]. Bien que moins présent sur place que son homologue Alexandre Bertrand, il effectue quelques voyages sur les sites archéologiques nord-italiens. Il en ramène une substantielle partie de la collection de l'abbé Giani pour le musée des antiquités nationales et contribue à l'élaboration d'une chronologie plus approfondie de la culture de Golasecca. Il publie en 1865 une monographie répertoriant l'ensemble des rapports archéologiques réalisés sur ce sujet depuis 1824, suivis de ses propres analyses[6] - [7].

Conservateur à Saint-Germain-en-Laye

En 1865-66, il participe à la création des Congrès internationaux d’anthropologie et d’archéologie préhistoriques. En 1867, il organise la section préhistorique de l’exposition L’histoire du travail dans le cadre de l’Exposition universelle de Paris[3] - [8]. Il devient successivement attaché aux musées d'Annecy[3] et de Genève[9], puis en 1868, sur la recommandation d'Édouard Lartet, il devient attaché à la conservation du nouveau Musée d'Archéologie nationale situé à Saint-Germain-en-Laye, dont il sera ultérieurement promu vice-conservateur général[8] - [10]. Il est chargé d'y classer et d'établir des typologies culturelles ainsi que des sériations chronologiques des outils de l'âge de la pierre, à partir de matériaux muséographiques considérablement enrichis en 1865 par le don des collections de Jacques Boucher de Perthes. Un conflit durable l'opposera au conservateur, l'helléniste Alexandre Bertrand.

Apport à l'étude de la préhistoire

L'un de ses principaux ouvrages est Le Préhistorique, antiquité de l'homme, publié en 1883 et illustré par son fils Adrien de Mortillet.

Sa principale contribution à la science est la classification et la nomenclature des grandes périodes du Paléolithique. Il propose en 1872 une première chronologie divisant la Préhistoire en 14 périodes, fondées sur le type d'outils produits par l'homme :

- Chelléen, du nom de la ville de Chelles, désignant une industrie lithique du Paléolithique inférieur d'Europe occidentale et d'Afrique du Nord, antérieure à l'Acheuléen (terme aujourd'hui tombé en désuétude).

- Acheuléen, du nom du site préhistorique de Saint-Acheul, à Amiens (Somme),

- Moustérien, du nom du site de l'abri supérieur du Moustier à Peyzac-le-Moustier (Dordogne), découvert par Édouard Lartet en 1860,

- Solutréen, du nom du site découvert au pied de la Roche de Solutré (Saône-et-Loire) par Henry Testot-Ferry en 1866, et qu'il visite à l'invitation de ce dernier,

- Aurignacien

- Magdalénien, du nom du site de la Madeleine (Dordogne), découvert par Édouard Lartet en 1863,

- Tourassien terme tombé en désuétude au profit d'Azilien.

- Les archéologues ont abandonné les termes de la chronologie de Gabriel de Mortillet pour le Néolithique — Robenhausien, l'Âge du bronze — Morgien, Larnaudien, et l'Âge du fer — Launacien.

Si plusieurs de ces dénominations sont encore utilisées aujourd'hui, l'erreur principale de Mortillet est de leur accorder une valeur universelle, chacune étant considérée comme une étape par laquelle l'ensemble de l'humanité a du passer. Toutes les sociétés humaines auraient évolué partout dans le monde de la même manière.

Par ailleurs, Mortillet commet une erreur chronologique sur l'Aurignacien. Considérant que les outils en os sont rares au Solutréen, présents à l'Aurignacien et très élaborés au Magdalénien, il décrit l'Aurignacien comme une phase de transition entre le Solutréen et le Magdalénien. Au début du XXe siècle, les travaux de l'abbé Breuil rendirent à l'Aurignacien sa position chronostratigraphique exacte, antérieure au Solutréen et au Magdalénien.

_-_Paris_CIPA0808.jpg.webp)

Scepticisme sur l'art et la spiritualité

Gabriel de Mortillet se montra résolument sceptique sur l'ancienneté de l'art pariétal et des premières sépultures. Jusqu'au bout, il se refusa à admettre que l'homme du Paléolithique supérieur pût enterrer ses morts et pratiquer un art pariétal (alors même qu'il admettait l'authenticité de l'art mobilier, considéré comme naïf, gauche ou maladroit). Des pratiques aussi complexes ne pouvaient pas être contemporaines d'industries de la pierre taillée primitives, et l'évolution de l'art, de la spiritualité et de la technique étaient nécessairement liées. Matérialiste convaincu, il considérait que l'art préhistorique est un « art pour l'art », sans lien avec la spiritualité, entrant en conflit avec les spiritualistes[11].

Il mourut en 1898, avant de voir s'effondrer complètement cette vision, en particulier avant que son ami Émile Cartailhac fît son mea culpa et reconnût l'authenticité des peintures de la grotte d'Altamira[12], en août 1902, au Congrès de l'Association française pour l'avancement des sciences. Après sa mort, ses idées furent encore défendues par certains, dont ses fils ou J. Leroy[13], avec un succès très limité, compte tenu de l'accumulation des preuves contraires.

Son frère ainé, Paul de Mortillet (1820-1893)[14], botaniste, a introduit le kaki japonais en France[15].

Publications partielles

- [1868] « L'Homme dans les temps géologiques », Bulletin de la Société géologique de France, t. 25, 2e série, séance du 2 décembre 1867, p. 180-184 (lire en ligne [sur biodiversitylibrary.org]).

- [1869] « Essai d'une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l'industrie humaine », Comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris, t. 68, no 9, 1er semestre 1869, p. 553-555 (lire en ligne sur Gallica).

- [1869] « Classification chronologique des cavernes de l'époque de la pierre simplement éclatée, et observations sur le diluvium à cailloux brisés », Bulletin de la Société géologique de France, t. 26, 2e série, séance du 1er mars 1869, p. 583-587 (lire en ligne [sur biodiversitylibrary.org]).

- [1870] « Note sur les silex striés du Pecq », Bulletin de la Société géologique de France, t. 27, 2e série, , p. 697-699 (lire en ligne [sur biodiversitylibrary.org]).

- [1872] « Classification de l'Âge de la pierre », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 7, huitième année, 2e série, t. 3, , p. 464-465.

- [1874] « Sur la non-existence d'un peuple des dolmens » (reproduction d'une communication présentée au Congrès de Stockholm), Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 9, 2e série, t. 5, , p. 349-353 (lire en ligne sur Gallica).

- [1874] « L'âge du bronze », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 9, 2e série, t. 5, , p. 353-356 (lire en ligne sur Gallica).

- [1875] « Sur les découvertes de sépultures dans Seine-et-Marne et l'Aisne. Rôle des silex taillés à l'époque mérovingienne », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 10, 2e série, t. 6, , p. 105-111 (lire en ligne sur Gallica).

- [1875] « L'Acheuléen et le Moustérien. à propos du Mont Dol et du Bois du Rocher », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 10, 2e série, t. 6, , p. 174-176 (lire en ligne sur Gallica).

- [1875] « Origine du bronze », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 10, 2e série, t. 6, , p. 459-463 (lire en ligne sur Gallica).

- [1876] « Tableau du système de classification des périodes préhistoriques selon Mortillet », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 11, 2e série, t. 7, , p. 545 (lire en ligne sur Gallica).

- [1878] « Détermination exacte de la position du Solutréen », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l'Homme, vol. 13, 2e série, t. 9, , p. 15-17 (lire en ligne sur Gallica).

- [Mortillet & Mortillet 1881] Musée préhistorique, Paris, éd. Reinwald, .

- [1883] La Préhistoire : origine et antiquité de l'homme [« Le préhistorique : origine et antiquité de l'homme »], Paris, libr. Schleicher Frères, coll. « Bibliothèque des sciences contemporaines », (réimpr. 1900, 1910), 642 p. (lire en ligne [PDF] sur archive.org).

- [1897] Formation de la nation française : textes, linguistique, paléontologie, anthropologie, Paris, éd. Félix Alcan, coll. « Bibliothèque scientifique internationale », (lire en ligne sur Gallica).

Hommages

- Paris : Un monument à sa mémoire, inauguré le 26 octobre 1905[16], a été érigé dans les arènes de Lutèce. Le buste en bronze de Mortillet a été fondu en 1942 durant l'Occupation[17]. Restent la colonne et le personnage en pierre.

- Amiens, Annecy, Chelles, Grenoble, Saint-Germain-en-Laye ont donné son nom à une rue.

Notes et références

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 18.

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 17.

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 19

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre II : « Études et analyses », p. 40

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre II : « Études et analyses », p. 41

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 22

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 23

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 35

- Union de quartier de l'Île-Verte, Mémoire de l'Île, 2006, page 55.

- Christine Lorre et Veronica Cicolani 2010, chapitre I : « Historique d'un échange scientifique européen », p. 34

- Les différentes théories d'explication de l'art préhistorique

- « Une influence qui a été souvent plus heureuse m'induisit bien vite au scepticisme : « Prenez garde ! On veut jouer un tour aux préhistoriens français ! » m'écrivait-on. « Méfiez-vous des cléricaux espagnols ». Et je me méfiai ! » Émile Cartailhac, « La grotte d’Altamira, Espagne. Mea culpa d'un sceptique », L'Anthropologie, tome 13, 1902, p. 348-354

- « L'homme de ces époques reculées, sans cesse en butte, aux attaques des carnassiers, qui, mieux doués que lui dans la lutte pour la vie, lui disputaient les cavernes et les proies diverses dont il faisait sa subsistance, sans cesse en butte aux inclémences et aux intempéries des saisons, ne concevait pas autre chose, dans sa cervelle obtuse, que les besoins immédiats de son existence aventureuse. » J. Leroy, « Sur la non-existence d’inhumations à l’époque paléolithique », Bulletin de la Société préhistorique française, 1914, t. 11, p. 97-106.

- « H Paul de Mortillet », sur geneanet.org (consulté le ).

- « Mortillet, Paul (1817-1893) », sur persee.fr (consulté le ).

- Discours d'inauguration dans le Bulletin de la société française d'archéologie sur le site Persée.fr

- Paris revolutionnaire.

Bibliographie

- Marc Groenen, Pour une histoire de la préhistoire, Éd. J. Millon, 1994 (ISBN 978-2-90561-493-3).

- Henri Hubert, Gabriel de Mortillet, Paris, E. Leroux, 1898, 11 pages.

- Christine Lorre (dir. et Comité collectif scientifique) et Veronica Cicolani, Golasecca (VIIIe – Ve siècle av. J.-C. : Du commerce et des hommes à l'Âge du fer, Vicenza (Italie), Rmnn (Réunion des musées nationaux de France), coll. « Rmn ALBUMS HORS-SÉRIE », , 192 p. (ISBN 978-2-7118-5675-6)

- Nathalie Richard, L'invention de la Préhistoire, Presses Pocket, 1992 (ISBN 2-266-04243-2)

- Nathalie Richard, « Le temps transformiste de Gabriel de Mortillet », 1989, in: Le temps de la Préhistoire, Société préhistorique française, Édition Archeologia, p. 10-11.

- Nathalie Richard, « La revue L'Homme de Gabriel de Mortillet : Anthropologie et politique au début de la Troisième république », Bulletins et Mémoires de la Société d'anthropologie de Paris, Nouvelle Série, vol. 1, nos 3 et 4, , p. 231 à 255 (DOI 10.3406/bmsap.1989.2582, lire en ligne, consulté le )

- Pascal Beyls, Gabriel de Mortillet géologue, préhistorien, Grenoble, 1999, coll. « Portraits de Meylan », 402 p. (ISBN 2-9513494-2-4)

Article connexe

Liens externes

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à la santé :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Gabriel de Mortillet », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, Edgar Bourloton, 1889-1891 [détail de l’édition]

- Œuvres numérisées sous format image sur internet archive

- Œuvres numérisées sous format image sur internet archive

- Œuvres numérisées sous format image sur internet archive

- Fiche sur le site de l'Assemblée nationale