Abri de la Madeleine

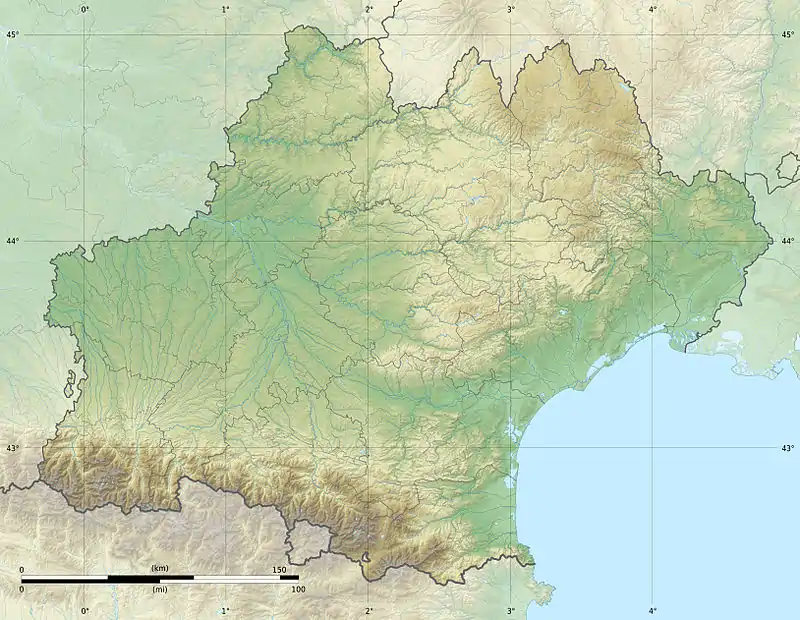

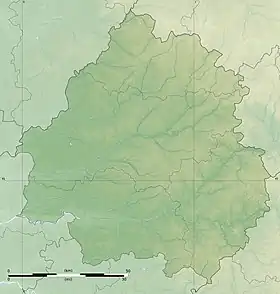

L'abri de la Madeleine ou grotte de la Madeleine est un abri sous roche situé dans la commune de Tursac en Dordogne, dans la vallée de la Vézère, qui est principalement connu en tant que gisement archéologique paléolithique.

| Coordonnées |

44° 58′ 01″ N, 1° 02′ 11″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Vallée |

Vallée de la Vézère |

| Type |

Calcaire |

|---|---|

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité |

|

|

|

|

|

Il est l'un des quinze « sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère » inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979.

Gisement préhistorique

L'abri sous roche de la Madeleine est le site éponyme du Magdalénien ; il a livré de très nombreux objets d'art mobilier de la fin du Paléolithique supérieur. Les fouilles principales sont menées par Édouard Lartet et Henry Christy (1863-1865)[1], Denis Peyrony (1910-1913, 1926) et les plus récentes par Jean-Marc Bouvier (1968-1988)[2].

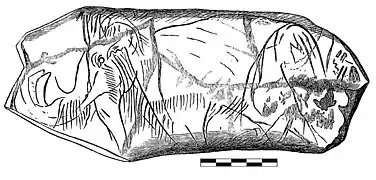

En mai 1864, lors d'une excursion privée conduite par Lartet à la demande et en présence des paléontologistes Édouard de Verneuil et Hugh Falconer, sont découverts cinq fragments[Note 1] d'une écaille d'ivoire de défense fossile sur lequel est gravé un mammouth, éléphant éteint depuis quelques milliers d'années. Il « appartient sans conteste à notre mémoire scientifique collective. Depuis 1865, il n’est quasiment pas un ouvrage de vulgarisation ou un traité de préhistoire qui ne mentionne son existence ». Il apporte en effet la confirmation décisive de la théorie de Jacques Boucher de Perthes, la contemporanéité de l'Homme et d'espèces animales disparues « antédiluviennes », et acquiert sa notoriété auprès de grand public lorsqu'il est présenté dans une des vitrines consacrées à la préhistoire lors de l'Exposition universelle de 1867[3].

Il a également livré une sépulture d'enfant âgé de deux à quatre ans, datée de 10 190 ± 100 ans BP (soit 9990-10390 cal BP) et accompagnée d'une très riche parure en coquillage (900 dentales, 160 Neritina, 20 Cyclope et 36 Turritella). Si la datation correspond plutôt à l'Azilien, le mobilier funéraire s’enracine toutefois dans le monde magdalénien.

Classé au titre des monuments historiques par arrêté du [4], il fait partie des quinze « sites préhistoriques et grottes ornées de la vallée de la Vézère » inscrits au Patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1979[5].

Abri de la Madeleine *

| |

| Coordonnées | 44° 58′ 01″ nord, 1° 02′ 11″ est |

|---|---|

| Critères | (i) (iii) |

| Superficie | 6 560 m2[5] |

| Numéro d’identification |

085-015 |

| Zone géographique | Europe et Amérique du Nord ** |

| Année d’inscription | 1979 (3e session) |

| * Descriptif officiel UNESCO ** Classification UNESCO |

|

Mammouth gravé sur ivoire

(Relevé Charles Rau[Note 2], 1876).

« L'enfant de la Madeleine ».

Propulseur du « bison se léchant »,

bois de renne.

Propulseur « à la hyène rampante », bois de renne.

Bâton percé, collection Édouard Lartet - Muséum de Toulouse

Dent percée pour parure – Muséum de Toulouse.

Occupation médiévale

Le site fut occupé au Moyen Âge. Il reste comme témoignage de ce village troglodyte une église partiellement creusée dans la roche et les ruines d'un château qui dominait le site.

L'entrée de la chapelle Sainte-Madeleine

L'entrée de la chapelle Sainte-Madeleine La nef de la chapelle Sainte-Madeleine

La nef de la chapelle Sainte-Madeleine Le donjon de Petit Marzac

Le donjon de Petit Marzac

Notes et références

Notes

- L'assemblage et le collage imparfaits de ces cinq éclats sont encore aujourd'hui bien visibles.

- « Gravé sur une écaille de défense fossile de 24,8 cm de long pour 10,6 cm de large et 1,8 cm d'épaisseur maximale, le mammouth de la Madeleine, quoique massif, présente une attitude remarquablement dynamique, la bête semblant s'élancer vers l'avant. Le degré de précision est très élevé pour la partie avant du corps, la tête haute et courte à la trompe longue et épaisse et les yeux, finement incisés, mais sans pupille ; la lèvre supérieure se laisse même deviner à la base de la trompe. Des lignes parallèles ou croisées permettent de figurer la fourrure de l'animal, particulièrement longue au niveau du menton et du poitrail. Les défenses sont longues et plus fortement spiralées que dans la réalité. Moins achevé, le dessin de l'arrière-train montre un dos voûté, une queue redressée en crosse comme si l'animal était agité, et un triangle entre la base de la queue et le haut de la fesse indique même le clapet anal » à la position relevée. Cf Marc Azéma, Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire. De Toumaï à Lascaux 4, Dunod, , p. 252.

Références

- Jean-Jacques Cleyet-Merle, Marie-Hélène Marino-Thiault, « Les premières fouilles de Lartet et Christy et la reconnaissance de l'homme antédiluvien en Périgord », Paléo, no H-S, , p. 19-24 (lire en ligne).

- Dominique Grimaud-Herve, Histoire d'Ancêtres, Errance, , p. 122

- Patrick Paillet, « Le mammouth de la Madeleine (Tursac, Dordogne). Dans son siècle et aujourd’hui », Paléo, no 22, , p. 223-270 (DOI 10.4000/paleo.2143).

- « Gisement préhistorique de la Madeleine », notice no PA00083036, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Cartographie.

Voir aussi

Article connexe

Bibliographie

- [Capitan & Peyrony 1928] Louis Capitan et Denis Peyrony, La Madeleine : son gisement, son industrie, ses œuvres d’art, Paris, Librairie Émile Nourry, , 125 p. (présentation en ligne).

- [Gambier et al. 2000] Dominique Gambier, Hélène Valladas, Nadine Tisnerat-Laborde, Maurice Arnold et Frédérique Besson, « Datation de vestiges humains présumés du Paléolithique supérieur par la méthode du carbone 14 en spectrométrie de masse par accélérateur », Paléo, no 12, , p. 201-212 (lire en ligne [sur persee]).

- [Vanhaeren & d’Errico 2001] Marian Vanhaeren et Francisco d'Errico, « La parure de l’enfant de la Madeleine (fouilles Peyrony). Un nouveau regard sur l’enfance au Paléolithique supérieur », Paléo, no 13, , p. 201-240 (lire en ligne [sur paleo.revues.org], consulté le ).

Liens externes

- « Cartographie de chaque site et de l'ensemble listé au patrimoine mondial » [PDF], sur whc.unesco.org (consulté le ).

.

. - Don Hitchcock, « La Madeleine - a rock shelter in the Dordogne with exquisite art objects from the Magdalenian », sur donsmaps.com (consulté le ). Nombreuses photos et explications.