Moustérien

Le Moustérien est une industrie lithique de la Préhistoire appartenant au Paléolithique moyen. On le trouve en Europe, en Asie, et en Afrique du Nord, sur des périodes qui varient selon les régions, avec une extension globale d'environ 350 000 à 35 000 ans avant le présent. Il est en Europe caractéristique de l’Homme de Néandertal, mais des outillages moustériens ont également été produits au même moment par des Homo sapiens en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le Moustérien est marqué par la généralisation des méthodes de débitage, notamment les méthodes Levallois et Quina.

| Lieu éponyme | Le Moustier, Saint-Léon-sur-Vézère (Dordogne) |

|---|---|

| Auteur | Gabriel de Mortillet, 1872 |

| Répartition géographique | Europe, Moyen-Orient, Asie centrale, Afrique du Nord |

|---|---|

| Période | Paléolithique moyen |

| Chronologie | 350 000 à 35 000 ans AP |

| Type humain associé |

Homo sapiens Homme de Néandertal Homme de Denisova |

| Tendance climatique | Alternance de périodes tempérées et froides (glaciations) |

Subdivisions

- Moustérien typique

- Moustérien à denticulés

- Moustérien de type Quina

- Moustérien de type Ferrassie

- Moustérien de tradition acheuléenne

Objets typiques

Racloirs, pointes, grattoirs, denticulés, encoches, éclats par débitage Levallois ou débitage Discoïde

Historique

En 1869, Gabriel de Mortillet publie « Essai d'une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l'industrie humaine »[1] et « Classification chronologique des cavernes de l'époque de la pierre simplement éclatée »[2] (plus complet), dans lesquels il évoque un « âge du Moustier ». Il définit le Moustérien en 1872 à partir de l’industrie lithique de l'abri supérieur du Moustier, situé dans la vallée de la Vézère en Dordogne[3].

De nombreux sites moustériens de référence sont fouillés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle : La Micoque, La Quina, La Chapelle-aux-Saints, l'abri Romaní, la Ferrassie, Krapina, etc.

À partir des années 1950, de nouvelles méthodes sont mises au point pour étudier les riches collections mises au jour. La typologie lithique va permettre à François Bordes, d’abord empiriquement puis de manière statistique, de définir ou de formaliser la définition de plusieurs variantes au sein du Moustérien (cf. infra). Ces faciès sont caractérisés par les proportions des différents types d’outils présents dans un assemblage lithique ou par les méthodes de taille qui ont été employées pour le produire[4] - [5].

L'interprétation de ces différences au sein du Moustérien fait l'objet d'un intense débat depuis les années 1960. Certains auteurs à la suite de François Bordes considèrent que les faciès moustériens sont l’expression de cultures différentes ou successives[5] - [6] - [7]. D'autres auteurs, dont Lewis Binford, ont proposé d'y voir le reflet d’activités particulières[8], ce que n'ont pas systématiquement confirmé les analyses tracéologiques. D’autres encore, avec Paul Mellars, y voient une évolution diachronique[9] - [10]. Si le débat n'est pas entièrement clos, il semble probable aujourd'hui que chacune de ces explications comporte une part de vérité[11] - [12].

Chronologie

Le Moustérien fait partie des industries lithiques du Paléolithique moyen, caractérisées par le développement du débitage laminaire et de l'outillage réalisé sur de petits éclats transformés par retouche. En Afrique, en Asie du sud, et en Europe, le Paléolithique moyen succède progressivement à l’Acheuléen et à ses bifaces il y a environ 350 000 ans, date à partir de laquelle se répandent le débitage Levallois et le débitage Quina[13] - [14] - [15].

Le Moustérien classique, et notamment les faciès bien différenciés définis par François Bordes, se développe en Europe entre 200 000 et 40 000 ans avant le présent. La diversité semble aller croissante à la fin du Moustérien mais elle est peut-être à mettre en relation avec une meilleure résolution des recherches pour les périodes les plus récentes.

En Europe, le Moustérien précède d'une part l'Aurignacien, et d'autre part le Châtelperronien (45 000 à 32 000 ans AP) qui développe l'utilisation de lames comme supports d'outils. Malgré la découverte d'une sépulture néandertalienne dans un niveau de Saint-Césaire[16], on débat toujours pour déterminer si le Châtelperronien est ou non l'œuvre des derniers Néandertaliens.

Extension géographique

Les limites géographiques du Moustérien ont varié avec l'avancement des études dans les différentes régions potentiellement concernées[17]. On le trouve dans toute l'Europe, du pays de Galles à la Grèce et du Portugal à la Russie, à l'exception des iles méditerranéennes[18], jusqu'aux limites imposées par l'extension des glaciers scandinaves. En Asie, « on pourra s'arrêter aux plaines russes, à l'Oural, à l'Asie centrale ou orientale (il y a des faciès équivalents de notre Moustérien en Mongolie) sans jamais rencontrer d'obstacle majeur à une nappe de peuplement eurasiatique »[19]. Des fragments osseux de la grotte Okladnikov et de la grotte de Denisova, dans l'Altaï, ont été attribués à des Néandertaliens après une analyse génétique de leur ADN[20]. Les industries associées semblent partager les caractéristiques fondamentales du Moustérien[21].

Au Proche-Orient, des outillages moustériens ont été produits par des Homo sapiens (sites de Qafzeh et Skhul : 120 à 90 000 ans avant le présent), puis par des Néandertaliens (Dederiyeh : 70 à 48 000 ans avant le présent ; sites de Kébara et Amud : 60 à 55 000 ans AP)[22].

En Afrique du Nord, le site marocain de Djebel Irhoud, daté de 300 000 ans avant le présent, a livré, avec les plus anciens fossiles d'Homo sapiens connus à ce jour, une industrie lithique comparable au Moustérien européen.

Caractéristiques générales des industries moustériennes

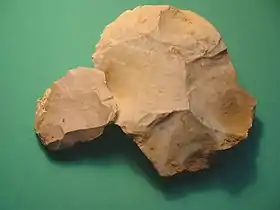

Les industries moustériennes comportent le plus souvent des gammes d’outils sur éclats, diversifiées en fonction des sites étudiés et dominées par différentes formes de racloirs (racloirs simples, doubles, convergents, déjetés…), des pointes (pointe moustérienne, pointe Levallois, pointe pseudo-Levallois), des grattoirs, des denticulés, des pièces à encoches, des retouchoirs en os. Les éclats nécessaires sont produits par des méthodes de débitage variées (et plus complexes que pour l'Acheuléen), dont le débitage Levallois[23] mais aussi le débitage Discoïde et beaucoup plus rarement le débitage laminaire. Ces outils sur éclats sont parfois associés à de petits bifaces, souvent minces et réguliers. Ce stade technologique s'accompagne rarement d'outils de formes standardisées[24].

La répartition des traces d’usure[25] (ainsi que quelques découvertes exceptionnelles de pièces portant des vestiges de matières adhésives naturelles[26]) ont montré que ces outils pouvaient être emmanchés. Ces mêmes traces d’utilisation, observées sur les tranchants à l’aide de puissants microscopes, nous ont appris que les hommes de cette période travaillaient essentiellement la pierre, plus rarement le bois, les peaux animales fraîches et sèches en vue de leur conservation, et qu’ils employaient parfois leurs outils pour couper des végétaux[27] - [28].

On trouve de nombreux bifaces dans les industries moustériennes, et ce jusqu'à la fin. Par exemple, le Moustérien de tradition acheuléenne comporte de nombreux bifaces alors que c'est un faciès tardif du Moustérien. Le biface est même un des outils le plus répandu du Moustérien avec le racloir et la pointe moustérienne[29].

Même si cela semble beaucoup moins répandu qu'à la période suivante du paléolithique supérieur, le Moustérien intègre le débitage laminaire pour la fabrication d'outils en pierre, l'utilisation d'outils en os, le travail du bois et des matières végétales. Par exemple l'Abri Romaní en Espagne a livré plus de 100 restes d'outils en bois.

Les faciès du Moustérien

Moustérien typique

.jpg.webp)

Musée de Toulouse.

Le Moustérien typique est souvent défini par défaut (absence de bifaces, rareté des denticulés, etc.). Sa pertinence réelle en tant que faciès indépendant est parfois remise en question.

Moustérien à denticulés

Le Moustérien à denticulés est l'un des faciès caractéristiques de la fin du Moustérien. Il est souvent présent en fin de séquence dans les sites du sud-ouest de la France ; on le trouve aussi à Arcy-sur-Cure (Yonne)[30]. Comme d'autres faciès, il semble résulter de la combinaison de facteurs économiques, techniques et culturels[31] - [32].

Moustériens charentiens

Muséum de Toulouse.

Il existe deux faciès moustériens qualifiés de charentiens parce qu'ils ont initialement été définis en Charente. Ils présentent toutefois peu d'éléments en commun et ne sont sans doute pas apparentés. Il s'agit du Moustérien de type Quina et du Moustérien de type Ferrassie. Le Moustérien de type Ferrassie est caractérisé par l'utilisation fréquente de la méthode Levallois pour réaliser des supports d'outils retouchés ensuite en racloirs[33].

Moustérien de tradition acheuléenne

Le Moustérien de tradition acheuléenne (MTA) est un faciès caractéristique de la fin du Moustérien et n'est pas issu de l'Acheuléen contrairement à ce que laisse supposer son nom, hérité d'une définition ancienne due à Denis Peyrony.

François Bordes l'a subdivisé en deux sous-faciès :

- le MTA de type A, caractérisé par une forte proportion de bifaces et de racloirs, ainsi que par la présence de couteaux à dos ;

- le MTA de type B, caractérisé par une forte proportion de couteaux à dos allongés et par une fréquence des bifaces et des racloirs moindre que pour le type A.

Selon François Bordes et d'autres auteurs après lui, ces deux sous-faciès constitueraient deux étapes évolutives conduisant au Châtelperronien. Ce point de vue est aujourd'hui remis en question.

Autres faciès régionaux

- Pontinien

- Taubachien

- Vasconien

- Industries laminaires d'Europe du Nord

- Industries du Proche-Orient associées aux hommes modernes

Références

- [Mortillet 1869] Gabriel de Mortillet, « Essai d'une classification des cavernes et des stations sous abri, fondée sur les produits de l'industrie humaine », Comptes-rendus de l'Académie des sciences de Paris, t. 68, no 9, 1er semestre 1869, p. 553-555 (lire en ligne [sur gallica]).

- [1869] « Classification chronologique des cavernes de l'époque de la pierre simplement éclatée, et observations sur le diluvium à cailloux brisés », Bulletin de la Société géologique de France, t. 26, 2e série, séance du 1er mars 1869, p. 583-587 (lire en ligne [sur biodiversitylibrary.org]).

- [Mortillet 1872] Gabriel de Mortillet, « Classification de l'âge de la pierre », Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de l’Homme, t. 3, no 2, , p. 464-465.

- [Bordes 1950] François Bordes, « Principes d'une méthode d'étude des techniques de débitage et de la typologie du Paléolithique ancien et moyen », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 54, nos 1-2, , p. 19-34.

- [Bordes 1953] François Bordes, « Essai de classification des industries "moustériennes" », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 50, nos 1-2, , p. 457-466.

- Bordes, F. et Bourgon, M. (1951) - « Le complexe moustérien : Moustériens, Levalloisien et Tayacien », L'Anthropologie, t. 55, p. 1-23

- Bordes, F. (1984) - Leçons sur le Paléolithique - 2. Le Paléolithique en Europe, Cahiers du Quaternaire n° 7, Ed. du CNRS, 3 t.

- Binford, L. R. (1973) - « Interassemblage variability - the Mousterian and the "functional" argument », in: The explanation of culture change : models in prehistory, Renfrew, C., (Éd.), London, Duckworth, pp. 227-254.

- [Mellars 1969] (en) Paul Mellars, « The chronology of Mousterian industries in the Perigord region of south-western France », Proceedings of Prehistoric Society, vol. 35, , p. 134-171 (résumé).

- [Mellars 1970] (en) Paul Mellars, « Some comments on the notion of "functionnal variability" in stone-tool assemblages », World Archaeology, vol. 2, , p. 74-89 (résumé).

- [Meignen 1987] Liliane Meignen, « Moustérien : la controverse rebondit », La Recherche, vol. 18, no 187, , p. 543-544.

- Jaubert 1999, p. 54-58.

- [Bourguignon et al. 2008] Laurence Bourguignon, Hélène Djema, Pascal Bertran, Christelle Lahaye et Pierre Guibert, « Le gisement Saalien de Petit-Bost (Neuvic, Dordogne) à l’origine du Moustérien d’Aquitaine ? », Mémoire XLVII de la Société Préhistorique française, (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Jarry et al. 2007] Marc Jarry, David Colonge, Laure-Amélie Lelouvier et Vincent Mourre (préf. Jacques Jaubert), Les Bosses 1, Lamagdelaine (Lot) : un gisement paléolithique moyen antérieur à l'avant-dernier Interglaciaire sur la moyenne terrasse du Lot (Projet : ACR Quercy - Action Collective de Recherche : "cultures et environnements paléolithiques : mobilités et gestions des territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy", sous la direction de Marc Jarry), Société Préhistorique Française, coll. « Travaux » (no 7), , 158 p..

- [Moncel 1999] M.-H. Moncel, Les assemblages lithiques du site Pléistocène moyen d'Orgnac 3 (Ardèche, moyenne vallée du Rhône, France), Liège, éd. ERAUL, , 446 p., p. 89.

- [Lévêque & Vandermeersch 1981] F. Lévêque et Bernard Vandermeersch, « Les restes humains de Saint-Césaire (Charente-Maritime) », Bulletins et Mémoire de la Société Anthropologique de Paris, vol. 8, no 1, , p. 103-104 (lire en ligne [sur persee]).

- Jaubert 1999, p. 11-13.

- Jaubert 1999, p. 50.

- Jaubert 1999, p. 12.

- [Krause et al. 2007] Johannes Krause, Ludovic Orlando, David Serre, Bence Viola, Kay Prüfer, Michael Richards, Jean-Jacques Hublin, Catherine Hänni, Anatoly P. Derevianko et Svante Pääbo, « Neanderthals in central Asia and Siberia », Nature, vol. 449, no 7164, , p. 902-904 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Derevianko et al. 1990] Anatoly P. Derevianko, S. Markin et Andrei V. Tabarev, « Paleolithic of North Asia and the problems of ancient migrations » (123 p.), Academy of Sciences of the USSR, Novosibirsk, .

- Jaubert 1999, p. 71-72.

- [Boëda 1994] Éric Boëda, Le concept Levallois : variabilité des méthodes, Paris, CNRS, coll. « monographie du CRA » (no 9), , 280 p..

- Archéologie de la France - 30 ans de découvertes (Catalogue de l'exposition présentée en 1989 au Grand Palais (Paris)), éditions de la Réunion des Musées nationaux, , 494 p., p. 66.

- [Anderson-Gerfaud & Helmer 1987] Patricia Anderson-Gerfaud et Daniel Helmer, « L'emmanchement au Moustérien » (Table Ronde C.N.R.S. « La main et l'outil : manches et emmanchement préhistoriques » tenue à lyon du 26 au 29 novembre 1984, sous la direction de D. Stordeur), MOM Éditions, no 15, , p. 37-54 (lire en ligne [sur persee]).

- [Boëda et al. 1996] Éric Boëda, Jacques Connan, Daniel Dessort, Sultan Muhesen, Norbert Mercier, Hélène Valladas et Nadine Tisnérat-Laborde, « Bitumen as a hafting material on Middle Palaeolithic artefacts », Nature, vol. 380, no 6572, , p. 336-338 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté le ).

- [Claud 2004] É. Claud, La contribution des études tracéologiques à l'interprétation des industries datées du Paléolithique moyen : apports, limites et perspectives. Bilan critique des études menées sur l'ensemble des sites français et quelques sites européens (Mémoire de Master IIe année), Université de Bordeaux I, , 70 p..

- [Lemorini 2000] Cristina Lemorini, « Reconnaitre des tactiques d'exploitation du milieu au Paléolithique moyen. La contribution de l'analyse fonctionnelle ; étude fonctionnelle des industries lithiques de la Grotta Breuil (Latium, Italie) et de la Combette (Bonnieux, Vaucluse, France) » (142 p.), BAR international Séries, no 858, (ISSN 0143-3067).

- Louis Pradel, « La pointe moustérienne », Bulletin de la Société préhistorique française, tome 60, numéro 9-10, pages 569-581, (consulté le ).

- Céline Thiébaut, Le Moustérien à denticulés : Variabilité ou diversité techno-économique ? : t. 1 - Problématique et méthodologie, Aix-en-Provence, UFR Archéologie et Histoire de l’art, Université d'Aix-Marseille I, coll. « Espaces, Cultures et Sociétés (doctorat, 2 vol.) », (lire en ligne [PDF]), p. 9, 11, 15, 106, 164.

- Thiébaut 2005.

- Alain Turq, « Le Moustérien à denticulés », Paléo, t. 2, no 1 - supplément « Le paléolithique inférieur et moyen entre Dordogne et Lot », , p. 292-303 (lire en ligne, consulté le ).

- [Geneste et al. 1997] Jean-Michel Geneste, Jacques Jaubert, Michel Lenoir, Liliane Meignen et Alain Turq, « Approche technologique des Moustériens Charentiens du Sud-Ouest de la France et du Languedoc oriental », Paléo, no 9, , p. 101-142 (lire en ligne [sur persee]).

Bibliographie

- [Bordes 1981] François Bordes, Typologie du Paléolithique ancien et moyen (Mémoire, 2 vol.), Paris, CNRS, coll. « Cahiers du Quaternaire » (no 43/1), (réimpr. 1967, 1979, 1981, 2000) (1re éd. 1961), 111 p., sur gallica (lire en ligne).

- [Defleur 1993] Alban Defleur (préf. Yves Coppens et Bernard Vandermeersch), Les sépultures moustériennes, C.N.R.S. éditions, , 332 p., sur books.google.fr (ISBN 227110744X, lire en ligne), table des matières.

- [Jaubert 1999] Jacques Jaubert, Chasseurs et artisans du Moustérien, Paris, La Maison des Roches, 157 p. (ISBN 2-912691-05-2).

- [Otte 1996] Marcel Otte, Le paléolithique inférieur et moyen en Europe, Paris, Masson & Armand Colin, , 296 p..

- [Turq 2000] Alain Turq, « Le Moustérien à Choppers », Paléo, t. 2, no 1 (supplément) « Le paléolithique inférieur et moyen entre Dordogne et Lot », , p. 344-356 (lire en ligne [sur persee]).

- [Vandermeersch & Maureille 2007] Bernard Vandermeersch (dir.), Bruno Maureille (dir.) et al. (préf. Yves Coppens), Les Néandertaliens, biologie et cultures, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, coll. « Documents préhistoriques » (no 23), , 342 p. (ISBN 273550638X et 9782735506385).

- [Thiébaut et al. 2007] Céline Thiébaut, Émilie Claud, Aude Coudenneau, Marie-Pierre Coumont, Guillaume Asselin, Cédric Beauval, Gema Chacón, Sandrine Costamagno, Loïc Daulny, Magali Gerbe, Jean-Baptiste Mallye, Serge Maury, Vincent Mourre, Hugues Plisson, Noëlle Provenzano et Lauriane Streit, Des traces et des hommes (Projet Collectif de Recherche (Programme 3) : Projet de recherche interdisciplinaire sur l'identification des modalités d'acquisition et de traitement des matières végétales et animales au Paléolithique moyen en Europe occidentale. Rapport 2007), Université Toulouse - Jean Jaurès (UT2J), UMR5608, éd. Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (TRACES), , 172 p. (lire en ligne [PDF] sur marteau.enclume.free.fr).