Aurignacien

L'Aurignacien est la principale culture qui ouvre le Paléolithique supérieur en Europe. Il débute vers 43 000 ans AP en Europe de l'Ouest, où il semble coïncider avec l'arrivée d'Homo sapiens. L'Aurignacien est caractérisé par ses industries osseuse (sagaies à bases fendues) et lithique (pièces carénées, lamelles, lames retouchées, etc.)[1]. Il est précédé, en Italie et en Grèce par l'Uluzzien (47 000 à 43 000 AP). Le Gravettien succède en Europe à l'Aurignacien à partir de 31 000 ans AP.

| Autres noms | Industrie lithique de mode 4 |

|---|---|

| Lieu éponyme | grotte d'Aurignac (Haute-Garonne). |

| Auteur | Henri Breuil et Émile Cartailhac, 1906 |

| Répartition géographique | Europe, Moyen-Orient, Asie centrale, Altaï |

|---|---|

| Période | Paléolithique supérieur |

| Chronologie | de 43 000 à 29 000 ans AP |

| Type humain associé | Homo sapiens |

| Tendance climatique | Stade froid du Würm III (ou SIO 3), avant le maximum glaciaire du Würm IV (ou SIO 2) |

| Signe particulier | premier art pariétal élaboré connu (grotte Chauvet) |

Subdivisions

Protoaurignacien, Aurignacien ancien, Aurignacien récent

Objets typiques

industrie osseuse (sagaies à bases fendues) et lithique (pièces carénées, lamelles, lames retouchées, etc.)

Historique

L'Aurignacien a été défini par Henri Breuil et Émile Cartailhac en 1906 à partir de l'industrie lithique de la grotte d'Aurignac (Haute-Garonne), fouillée par Édouard Lartet en 1860. Sa position stratigraphique au sein des industries du Paléolithique supérieur fit l'objet d'une polémique. Il revient à Henri Breuil d'avoir démontré en 1906 que l'Aurignacien était immédiatement postérieur au Moustérien et antérieur au Solutréen. Ce chercheur définit trois étapes successives : Aurignacien ancien, moyen et supérieur.

En 1933, Denis Peyrony restreignit l'emploi du terme Aurignacien à la phase moyenne, dénommant l'Aurignacien ancien le Périgordien ancien (aujourd'hui devenu le Châtelperronien), et l'Aurignacien supérieur le Périgordien récent (aujourd'hui devenu le Gravettien).

On parle aussi, depuis Georges Laplace (1966[2]), de Protoaurignacien ou Aurignacien archaïque (39 000 - 34 000 ans AP). Toutefois, si le Protoaurignacien précède l'Aurignacien en Europe du Sud, ce n'est pas le cas en Europe du Nord où le Protoaurignacien est quasi-absent (sauf à Krems-Hundssteig en Autriche) et où l'Aurignacien ancien succède directement à un Moustérien tardif ou au Jerzmanowicien[3].

Des sites avec de l'Aurignacien ancien et sans Protoaurignacien, comme Geißenklösterle dans le Jura souabe en Allemagne, et Willendorf II (pl) près du Danube, seraient datés de 42 000 à 43 000 ans AP[4], et seraient ainsi plus vieux que le Protoaurignacien. Toutefois, ces datations sont remises en cause et ne seraient pas antérieures à 40 000 ans[5], ce qui fait que l'Aurignacien ancien reste contemporain ou postérieur au Protoaurignacien, mais pas antérieur. Dans les sites où les deux cultures sont présentes dans les niveaux stratigraphiques, l'Aurignacien ancien est toujours au-dessus du Protoaurignacien, c'est-à-dire postérieur à ce dernier.

L'Aurignacien pourrait trouver son origine dans l'Ahmarien ancien[6].

Chronologie

L'Aurignacien apparaît en Europe occidentale vers 43 000 ans AP, d'après certaines datations au radiocarbone calibrées[7]. Le site de Geißenklösterle, dans le Jura souabe, a ainsi été daté entre 42 et 43 000 ans AP. L'Aurignacien cesse d'être caractéristique entre 30 000 et 28 000 ans AP en Europe occidentale.

Extension géographique

Dans le Zagros, en Iran, l'Aurignacien est connu sous le nom de Baradostien, alors que dans le Levant il devient plutôt l'Antélien. Les régions de l'Altaï (Anuy et Ust-Karakol) ont également livré des sites aurignaciens.

La dispersion des humains modernes (réf ?) dans l'ouest de l'Eurasie est bien documentée par rapport à d'autres régions. Les données actuelles soutiennent une dispersion est-ouest commençant vers 46 000 ans AP dans la péninsule balkanique à Bacho Kiro. Par la suite, les humains modernes se sont répandus le long du bassin du Danube et le long de la rive méditerranéenne en une période relativement courte. Le processus était probablement une mosaïque impliquant une dispersion dans des espaces vides et une interaction avec les populations indigènes de Néandertal[8].

L'Aurignacien archaïque (43 - 34 000 ans AP) est présent de manière assez uniforme en Europe méridionale, de la Roumanie au Sud de la France et à l'Espagne en passant par l'Italie.

L'Aurignacien ancien (34 - 31 000 ans AP) est connu en Europe centrale (vallée du Danube, Jura souabe), dans le Sud-Ouest de la France, dans les Asturies et en Italie centrale.

L'Aurignacien récent (31 - 29 000 ans AP) est également présent en Allemagne, dans le Sud de l'Angleterre et en France.

Climat et environnement

On connaît avec de plus en plus de précision les changements climatiques de la Préhistoire récente grâce à des disciplines paléoenvironnementales telles que la paléoclimatologie, la sédimentologie, la palynologie, l'anthracologie, la carpologie ou l'archéozoologie.

Le début de l'Aurignacien se situe durant le stade isotopique 3, un stade dans l'ensemble un peu moins froid que les stades précédent (SIO 4) et suivant (SIO 2). Durant la période SIO 3, les oscillations climatiques vont néanmoins se succéder, passant du froid au frais et inversement à plusieurs reprises sur la période. Ainsi, on peut voir à Arcy-sur-Cure le passage d'une forêt claire de feuillus et de conifères vers 36 000 ans AP devenir progressivement un paysage de bosquet de pins et de bouleaux dans la vallée alors que le plateau devient steppique. La faune est alors composée d'herbivores : mammouths, rhinocéros laineux, rennes, chevaux, bœufs, marmottes... et de carnivores : ours, grands félins, loups, hyènes...

| Évènement | Caractéristiques | |||

|---|---|---|---|---|

| Âge AP (dates calibrées) |

SIO | Climat (glaciation de Würm) |

Faciès culturel en Europe | |

| Heinrich 5 | 47000 à 45000 | 3 | Froid | Moustérien, Micoquien (Bábonyien), Bachokirien, Bohunicien, Uluzzien, Jankovichien, Szélétien |

| Interstade ou oscillation Moershoofd | 45000 à 43000 | 3 | Redoux | Moustérien, Bachokirien, Bohunicien, Uluzzien, Châtelperronien, Szélétien, Jerzmanowicien (complexe Lincombien-Ranisien-Jerzmanowicien abrégé en LRJ, anciennement Altmühlien) |

| Heinrich 4 | 43000 à 39000 | 3 | Froid | Moustérien (Vasconien ?), Bachokirien, Kozarnikien, Bohunicien, Szélétien, Jerzmanowicien, Uluzzien, Châtelperronien, Streletskien-Sungirien-Kostenkien, |

| Interstade ou oscillation Hengelo-Les Cottés | 39000 à 36000 | 3 | Redoux | Moustérien ?, Châtelperronien, Protoaurignacien, Jerzmanowicien, Streletskien-Sungirien-Kostenkien, Szélétien, Bohunicien ?, Kozarnikien ? |

| Heinrich 3 | 36000 à 34000 | 3 | Froid | Aurignacien I ou ancien, Jerzmanowicien, Szélétien, Streletskien-Sungirien-Kostenkien ? |

| Interstade ou oscillation Arcy-Denekamp | 34000 à 30000 | 3 | Redoux | Aurignacien II ou évolué, Szélétien, Jerzmanowicien ?, Streletskien-Sungirien-Kostenkien ? |

| Inter Arcy-Kesselt | 30000 à 29000 | 3 | Froid | Aurignacien III ou récent, Gravettien ancien, Szélétien, Kostenkien ? |

| Interstade ou oscillation Maisières | 29000 à 28000 | 2 | Redoux | Aurignacien IV ou tardif, Gravettien ancien, Szélétien |

| Heinrich 2 | 28000 à 26000 | 2 | Froid | Gravettien, Pavlovien (Gravettien oriental) |

Industrie

L'industrie lithique aurignacienne comporte :

- de grandes lames retouchées épaisses, les lames aurignaciennes. Ces lames sont retouchées bilatéralement et sont parfois munies d'encoches de chaque côté qui donnent le nom de « lame étranglée » à ces outils.

- de nombreuses pièces carénées (grattoirs carénés, burins carénés et burins busqués) qui présentent des enlèvements lamellaires réguliers et convergents.

Il est désormais établi que ces pièces carénées, considérées comme des types (donc traitées en tant que telles, comme n'importe quel autre type lithique, par la typologie), ont servi de nucléus pour la production de lamelles, très nombreuses durant tout le Paléolithique supérieur. Ce statut technologique de nucléus, désormais reconnu à ces pièces carénées, n'exclut en rien leur utilisation en tant qu'outil[9].

Les baguettes aurignaciennes sur bois de renne sont obtenues uniquement par refend[10], alors qu'au Gravettien elles sont généralement (sauf quelques exceptions) obtenues par le procédé de double rainurage longitudinal[11].

Lames aurignaciennes

Lames aurignaciennes Pointe de sagaie à base fendue

Pointe de sagaie à base fendue

.jpg.webp) Petite pointe à dos de type lamelle Dufour

Petite pointe à dos de type lamelle Dufour

Flûte en os de Geißenklösterle (Souabe, Allemagne)

Art

La culture aurignacienne occupe une place remarquable dans l'Histoire de l'art car elle est la première culture humaine à avoir laissé les traces d'une représentation figurative aussi accomplie. Des créations antérieures existent mais sans avoir atteint le même degré de développement artistique.

Les Aurignaciens vont diversifier la parure, connue dès le Paléolithique moyen en Afrique : dents animales perforées, coquillages fossiles ou contemporains, ivoire, bois de cervidé. Les coquillages peuvent provenir de gisements très éloignés du site dans lesquels ils furent découverts. Ainsi, on trouve en Périgord des coquillages méditerranéens témoignant d'échanges à grande distance.

Pour ce qui est des créations artistiques, l'Aurignacien va marquer une rupture avec les cultures précédentes. Les plus anciens vestiges de cet art sont les statuettes de Vogelherd, de Geißenklösterle et de Hohlenstein-Stadel. Ce sont des figures en ronde bosse représentant des mammouths, des félins, des ours, des chevaux et des hommes. Elles ont été sculptées dans l'ivoire de mammouth. Moins spectaculaires, des plaques de roches dures gravées ont été également retrouvées. Les peintures sont rares mais parfois spectaculaires : il faut citer en premier lieu la grotte Chauvet et la grotte de Baume-Latrone en Languedoc, mais aussi les œuvres des abris Castanet, Blanchard, de La Ferrassie et d'autres sites en Dordogne, la grotte de Pair-non-Pair en Gironde, ainsi que de la grotte de Fumane en Italie du Nord. Enfin, on a découvert une flûte en os sur le site de Geißenklösterle[4] et à Pair-non-Pair.

Mode de vie

Il est probable que la domestication du chien ait déjà commencé au cours de l'Aurignacien. Ainsi, un crâne de canidé des grottes de Goyet, en Belgique, daté de 31 700 ans AP, est clairement différent des loups récents, ressemblant plus étroitement aux chiens préhistoriques[12].

Génétique

Les données génétiques montrent que les Européens actuels sont issus d'une population souche d'Homo sapiens[13] - [14]. Les premiers occupants Aurignaciens auraient été cependant supplantés il y a entre 34 000 et 26 000 ans par un autre groupe d'humains arrivés en Europe, les Gravettiens. Néanmoins, bien qu'ils portent des signatures génétiques distinctes, les Gravettiens et les Aurignaciens sont les descendants de la même branche européenne d'Homo sapiens[15].

La signature génétique des Aurignaciens a disparu d'une grande partie de l'Europe lorsque les Gravettiens sont arrivés. Mais, elle refait surface 15 000 ans plus tard avec la « dame rouge » de la grotte El Mirón dans le Nord de l'Espagne. Cette grande femme robuste est rattachée à la culture archéologique du Magdalénien, qui a connu une expansion vers le nord quand les calottes glaciaires ont fondu[15].

Cohabitation avec Néandertal

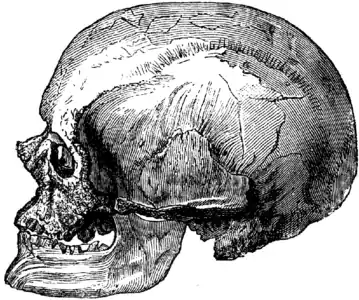

L'apparition de l'Aurignacien en Europe est liée à l'arrivée d'Homo sapiens depuis le Proche-Orient. Jean-Jacques Hublin indique que les plus anciens fossiles d'Homo sapiens actuellement attestés en Europe sont datés de 48 000 ans AP en Roumanie et de 38 000 ans AP en France. Certes, l'Homme de Néandertal est encore présent lorsque se développe l'Aurignacien, mais il est alors caractérisé par la culture châtelperronienne, qui commence dès 45 000 ans AP à Arcy-sur-Cure, et dont l'industrie lithique et osseuse est différente. La sépulture néandertalienne de Saint-Césaire, fouillée au début des années 1980, a été découverte dans des niveaux attribués au Châtelperronien, et la dent d'Arcy-sur-Cure est attribuée à un Néandertalien.

Une étude récente d'incisives découvertes dans deux sites Protoaurignaciens (Uluzziens) italiens, Riparo Bombrini (de) et la grotte de Fumane, respectivement découvertes en 1976 et 1992, montre que celles-ci appartiendraient à Homo sapiens, et non à Néandertal[16] - [3].

Les études de J. Pelegrin consacrées notamment aux systèmes techniques du gisement de Roc de Combe montrent que les méthodes conduisant à la fabrication de l'outillage des Châtelperroniens et des Aurignaciens sont très différentes. On ne peut donc pas parler, selon lui, d'acculturation des Néandertaliens. Il y a une réelle différence entre les deux cultures et les savoir-faire qu'elles impliquent. Il voit le Châtelperronien plutôt comme une évolution du Moustérien de tradition acheuléenne (MTA)[17], qui est en Europe une industrie néandertalienne[18]. Néanmoins, pendant près de 300 000 ans, les Néandertaliens en Europe et les Homo sapiens en Afrique ont réalisé des outillages comparables dits « de mode 3 », auquel appartient le Moustérien.

Voir aussi

Bibliographie

- [Baffier 1999] Dominique Baffier, Les Derniers Néandertaliens : le Châtelperronien, Paris, la Maison des roches, coll. « Histoire de la France prehistorique -36 000 à -3 000 ans », , 128 p., sur gallica (présentation en ligne, lire en ligne).

- [Bar-Yosef & Zilhão 2016] (en) Ofar Bar-Yosef (dir.) et Joao Zilhão (dir.), Toward a Definition of the Aurignacian (Proceedings of the Symposium in Lisbon, Portugal, June 25-30, 2002), Lisbonne, Instituto Português de Arqueologia, coll. « Trabalhos de Arqueologia » (no 45), (ISBN 972-8662-28-9, lire en ligne [PDF] sur bris.ac.uk).

- [Bon 2002] François Bon, L'Aurignacien entre mer et océan - Réflexion sur l'unité des phases anciennes de l'Aurignacien dans le Sud de la France, Société préhistorique française, coll. « Mémoire » (no 29), (réimpr. 1911), 253 p. (présentation en ligne).

- [1925] Louis Capitan, La Préhistoire, Paris, Payot, , 156 p., sur _ _ _.

- [Delluc & Delluc 1978] Brigitte Delluc et Gilles Delluc, « Les manifestations graphiques aurignaciennes sur support rocheux des environs des Eyzies (Dordogne) », Gallia Préhistoire, t. 21, no 1, , p. 213-332 (lire en ligne [sur persee]).

- [Delluc & Delluc 1978] Brigitte Delluc et Gilles Delluc, « Les manifestations graphiques aurignaciennes sur support rocheux des environs des Eyzies (Dordogne) (suite) », Gallia Préhistoire, t. 21, no 2, , p. 333-438 (lire en ligne [sur persee]).

- Brigitte et Gilles Delluc (1991) - L'Art pariétal archaïque en Aquitaine, XXVIIIe suppl. à Gallia-Préhistoire, CNRS, 393 p., 235 fig., V tabl. et 1 dépl.

- [Delporte 1997] Henri Delporte, Les Aurignaciens, premiers hommes modernes : de -40.000 à -25.000 ans, FenixX - La Maison des Roches, coll. « Histoire de la France préhistorique », (lire en ligne).

- [Floss et al. 2015] Harald Floss, Christian Thomas Hoyer, Claire Heckel et Élise Tartar, « L'Aurignacien en Bourgogne méridionale », Palethnologie, no 7 « Aurignacian Genius », (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en )

- [Leroi-Gourhan 1988 (posth.)] André Leroi-Gourhan, Dictionnaire de la Préhistoire, Paris, éd. PUF, (réimpr. 1997).

- [Liolios 1999] Despina Liolios, Variabilité et caractéristiques du travail des matières osseuses au début de l'Aurignacien : approche technologique et économique (thèse de doctorat en Ethnologie, dir. Michèle Julien), université Paris 10, (résumé).

- [Mohen & Taborin 1998] Jean-Pierre Mohen et Yvette Taborin, Les Sociétés de la Préhistoire, Paris, Hachette, , 320 p. (présentation en ligne).

- [Pelegrin 1995] Jacques Pelegrin (préf. Denise de Sonneville-Bordes), Technologie lithique : Le Châtelperronien de Roc-de-Combe (Lot) et de La Côte (Dordogne), Paris, CNRS éditions, coll. « Cahiers du Quaternaire » (no 20), , 298 p., sur gallica (lire en ligne).

- [Tartar 2015] Élise Tartar, « Origine et développement de la technologie osseuse aurignacienne en Europe occidentale : bilan des connaissances actuelles », Palethnologie, no 7 « Aurignacian Genius », (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ).

- [Teyssandier 2007] Nicolas Teyssandier, En route vers l'Ouest : les débuts de l'Aurignacien en Europe, Oxford, British Archaeological Reports, int. ser. 1638, , 312 p. (résumé).

Articles connexes

- Paléolithique supérieur

- Tableau synoptique des principales cultures préhistoriques de l'Ancien Monde

- Premiers Hommes modernes en Europe

- Uluzzien | Bohunicien

- Grotte de Bacho Kiro

- Peștera Muierilor (grotte des Femmes, Roumanie)

- Grotte Chauvet

- Haplogroupe J (Y-ADN)

- Châtelperronien, notamment la section « L'interprétation du Châtelperronien et la question de ses relations avec l'Aurignacien »

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- « Musée forum de l'Aurignacien, à Aurignac », sur musee-aurignacien.com (consulté en ).

Notes et références

- Bon 2002.

- Georges Laplace, Recherches sur l'origine et l'évolution des complexes leptolithiques (E. de Boccard, Paris, 1966)

- Nicholas J. Conard et Michael Bolus, « Chronicling modern human's arrival in Europe », Science, 15 mai 2015 : p. 754-756

- Quentin Mauguit, « L'Homme moderne européen jouait de la flûte voici 42 500 ans », sur futura-sciences.com, Futura-Sciences, (consulté en ).

- [Tessandier & Zilhão 2018] (en) Nicolas Teyssandier et João Zilhão, « On the Entity and Antiquity of the Aurignacian at Willendorf (Austria): Implications for Modern Human Emergence in Europe », Journal of Paleolithic Archaeology, vol. 1, , p. 107–138 (lire en ligne, consulté le ).

- [Tsanova 2006] Tsenka Tsanova, Les Débuts du Paléolithique supérieur dans l'Est des Balkans. Réflexion à partir de l'étude taphonomique et techno-économique des ensembles lithiques des sites de Bacho Kiro (couche 11), Temnata (couches VI et 4) et Kozarnika (niveau VII) (thèse de doctorat), université de Bordeaux 1, , 546 : (présentation en ligne, lire en ligne [PDF] sur tel.archives-ouvertes.fr).

- [Mellars 2006] Paul Mellars, « Archeology and the Dispersal of Modern Humans in Europe: Deconstructing the Aurignacian », Evolutionary Anthropology, vol. 15, , p. 167–182.

- [Haws et al. 2020] (en) Jonathan A. Haws, Michael M. Benedetti, Sahra Talamo et al., « The early Aurignacian dispersal of modern humans into westernmost Eurasia », PNAS, vol. 117, no 41, , p. 25414-25422 (lire en ligne [sur pnas.org], consulté en ).

- [Le Brun-Ricalens, Vordes & Bon 2005] Foni Le Brun-Ricalens, Jean-Guillaume Bordes et François Bon (dir.), Productions lamellaires attribuées à l'Aurignacien : chaînes opératoires et perspectives technoculturelles (Actes du XIVe congrès de l’UISPP, Liège, 2-8 septembre 2001, Session 6 – Paléolithique supérieur, Colloque C6.7), Luxembourg, éd. du Musée national d'Histoire et d’Art, coll. « Archéologiques » (no 1), , 568 p. (présentation en ligne), chap. 1.

- Liolios 1999. Cité dans Floss et al. 2015, paragr. 13.

- [Floss et al. 2015] Harald Floss, Christian Thomas Hoyer, Claire Heckel et Élise Tartar, « L'Aurignacien en Bourgogne méridionale », Palethnologie, no 7 « Aurignacian Genius », (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté en ), paragr. 13.

- [Germonpré et al. 2009] Mietje Germonpré, Mikhail V. Sablin, Rhiannon E. Stevens, Robert E.M. Hedges, Michael Hofreiter, Mathias Stiller et Viviane R. Després, « Fossil dogs and wolves from Palaeolithic sites in Belgium, the Ukraine and Russia: osteometry, ancient DNA and stable isotopes », Journal of Archaeological Science, vol. 36, no 2, , p. 473-490 (lire en ligne [sur academoa.edu], consulté en ).

- (en) « The genetic history of Ice Age Europe », sur sciencedaily.com, Howard Hughes medical institute, (consulté en ).

- [Fu et al. 2016] Qiaomei Fu, Cosimo Posth, David Reich et al., « The genetic history of Ice Age Europe », Nature, vol. 534, , p. 200–205 (résumé).

- (en) Paul Rincon, « DNA secrets of Ice Age Europe unlocked », sur bbc.com, (consulté en ).

- [Benazzi et al. 2015] Stephano Benazzi, V. Slon, Sahra Talamo, Fabio Negrino, Marco Peresani, Shara E. Bailey, Susanna Sawyer, D. Panetta, G. Vicino, Elisabetta Starnini, Marcello Antonio Mannino, Piero A. Salvadori, Matthias Meyer, Svante Pääbo et Jean-Jacques Hublin, « The makers of the Protoaurignacian and implications for Neandertal extinction », Science, , p. 793-796 (lire en ligne [sur researchgate.net], consulté en ).

- [Pelegrin 1990] Jacques Pelegrin, « Observations technologiques sur quelques séries du Châtelperronien et du MTA B du Sud-Ouest de la France : une hypothèse d'évolution » (Colloque international de Nemours (9-11 mai 1988)), Mémoires du Musée de Préhistoire d'Île-de-France, no 3 « Paléolithique moyen récent et Paléolithique supérieur ancien en Europe », , p. 195-201.

- [Soressi 2002] Marie Soressi, Le Moustérien de tradition acheuléenne du sud-ouest de la France - Discussion sur la signification du faciès à partir de l'étude comparée de quatre sites : Pech-de-l'Azé I, Le Moustier, La Rochette et la Grotte XVI (thèse de doctorat), université Bordeaux-I, , 345 p. (résumé, lire en ligne [PDF] sur tel.archives-ouvertes.fr).