Uluzzien

L'Uluzzien est une culture archéologique de transition entre la fin du Paléolithique moyen et le début du Paléolithique supérieur[5] - [6]. La culture Uluzienne correspond à une des « industries de transition en Europe »[6] faisant le lien entre le Moustérien européen attribué à l'Homme de Néandertal et l'Aurignacien attribué l'Homme moderne.

| Autres noms | culture d'Uluzzo |

|---|---|

| Lieu éponyme | Baie d'Uluzzo |

| Répartition géographique | Italie, Péloponnèse (Grèce) |

|---|---|

| Période | Paléolithique supérieur |

| Chronologie | environ 46000 à 39000 ans cal BP (~44000 à ~37000 av. J.C.)[2] - [3] |

| Type humain associé | Homme de Néandertal ou Homme moderne |

| Tendance climatique |

Interpléniglaciaire période d'instabilité climatique entre deux pléniglaciaires, marquée par des crises froides[4]. |

Sa répartition géographique correspond à toute l'Italie, avec une concentration de sites en Toscane et dans le sud (Campanie-Pouilles-Calabre), et aussi dans le Péloponnèse en Grèce[7]. Le nom « Uluzzien » vient de la petite localité et la baie d'Uluzzo dans les Pouilles où se trouvent la grotte d'Uluzzo et surtout la grotte du Cheval (grotta El Cavallo en italien) qui est le site de référence pour cette culture[8].

Par rapport à la culture précédente du Moustérien, il présente des innovations comme la présence de parures en coquillages de mollusques[3] et le débitage laminaire en série d'outils. Toutefois, il sera remplacée par l'Aurignacien sans qu'il y ait de lien "génétique" entre les deux.

L'attribution de cette culture à l'Homme de Néandertal ou à l'Homme moderne n'est pas tranchée, plusieurs thèses actuellement coexistent :

- Innovations indépendantes des derniers Néandertaliens sans aucune influence de l'Homme moderne;

- Acculturation des Néandertaliens à des techniques de l'Homme moderne par des transferts culturels venus du Proche-Orient sans migration de ces derniers;

- Migration d'hommes modernes non porteurs de l'Aurignacien depuis le Proche-Orient, et remplacement des derniers Néandertaliens.

Les deux premières théories sont les plus anciennes, l'Uluzzien étant attribué aux Néandertaliens, le débats tournant autour des innovations culturelles de l'Uluzzien par rapport au Moustérien précédent (innovations propres ou importations?). Toutefois, une étude parue dans la revue Nature en 2011 montre que des restes humains de la grotte du Cheval, deux dents déciduales, appartiendraient à Homo sapiens et non à l'Homme de Néandertal autochtone, comme on le croyait jusqu'ici[9] - [8]. Des ornements personnels situés dans la même couche ont donné un âge entre 47 530 et 43 000 ans par la datation au carbone 14. Cette culture précéderait ainsi l'industrie aurignacienne également attribuée à Homo sapiens, et expliquerait son caractère intrusif par rapport au Moustérien. En outre, cette étude montre aussi que la cohabitation en Europe des deux groupes humains a eu lieu sur une période de temps plus importante que ce qui était communément admis[9] - [8]. Toutefois, l'association entre ces dents et la couche Uluzzienne dans la Grotte du Cheval est contestée[3], les couches uluzziennes, protoaurignaciennes et aurignaciennes ayant subi des mélanges.

Historique

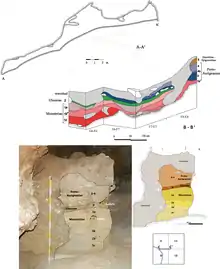

En 1964, les fouilles menées par Palma de Cesnola à la grotte du Cheval livre une industrie lithique ne ressemblant ni aux grandes cultures pan-européennes synchrones que sont le Moustérien et l'Aurignacien[8]. Au contraire, cette culture semble confinée à l'Italie, la culture synchrone la plus ressemblante étant le Châtelperronien située en France et en Espagne. Les couches stratigraphiques D et E de grotte du Cheval dans la baie d'Uluzzo servirent donc à définir cette nouvelle culture archéologique qui fut nommée « culture d'Uluzzo » ou plus simplement « Uluzzien ».

Répartition géographique

On le trouve principalement en Italie, mais aussi en Grèce. En Italie on peut citer les grottes[2] - [10] :

- grotte du Cheval (grotta El Cavallo) à Uluzzo sur la commune de Nardò dans les Pouilles en Italie du sud.

- grotte d'Uluzzo (ou grotte-abri d'Uluzzo, couches archéologiques C-D) à Uluzzo sur la commune de Nardò en Italie du sud.

- grotte de Fumane à Fumane en Vénétie, Italie du nord.

- grotte de Castelcivita à Castelcivita en Campanie, Italie du sud.

- grotte de Klissoura 1 dans le Péloponnèse grec.

- grotte La Fabbrica à Grosseto en Toscane.

Caractéristiques

L'Uluzzien est défini historiquement à partir de la grotte du Cheval, mais cette dernière peut présenter des intrusions protoaurignaciennes dans les strates uluziennes supérieures (par exemple, présence problématique de 3 lamelles Dufour typiques du Protoaurignacien)[3] - [1]. En conséquence, c'est par comparaison avec d'autres grottes à couches uluzziennes que l'Uluzzien est actuellement défini[1]:

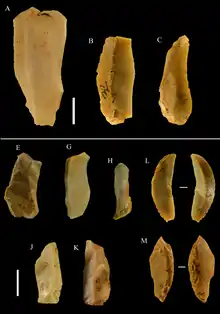

- Industrie lithique :

- Absence de débitage Levallois et débitage Discoïde typique du Moustérien antérieur

- Absence de lamelle Dufour typique du Protoaurignacien et Aurignacien postérieurs.

- Absence de lames et lamelles aurignaciennes.

- Présence nombreuses d'éclats obtenus par débitage bipolaire (débitage laminaire)

- Présence de lames et lamelles obtenues par débitage bipolaire ou par percussion directe

- Présence de grattoirs et denticulés

- Autre :

- Présence de parures (colliers, bracelets) avec des coquillages marins collectés, percés intentionnellement, puis assemblés vraisemblablement à l'aide d'une cordelette végétale.

- Utilisation de nombreux outils en os,

- Traces d'utilisation d'ocre sur pierre.

L'Uluzzien se sépare du Moustérien classique par une production en série de lames à partir d'un nucléus par débitage laminaire. Toutefois, ce débitage n'est pas non plus le débitage laminaire classique que l'on trouve dans les grandes cultures du Paléolithique supérieur qui le suivent. Par comparaison avec d'autres cultures archéologiques, l'Uluzzien se rapproche plus du Châtelperronien que du Moustérien ou de l'Aurignacien.

Les Uluzziens fabriquaient et utilisaient des perles à partir de coquilles de mollusques marins tels que des scaphopodes type dentale, des escargots marins dits bigorneaux (Columbella rustica et Cyclope neritea), ainsi que d'autres espèces[2].

Chronologie

En Italie, l'Uluzzien est précédé par le Moustérien attribué à l'Homme de Néandertal, et est suivi par le Protoaurignacien puis l'Aurignacien attribués à l'Homme moderne.

L'Éruption ignimbritique de Campanie dans le sud de l'Italie a été proposée comme explication possible à la fin de l'Uluzzien. Cette super-éruption, d'indice d'explosivité 7-8, a été datée de 39 280 ± 110 ans BP calibré (par des méthodes isotopiques Argon 40 / Argon 39) soit environ 37 000 ans av. J.-C.)[11].

Notes et références

- Paola Villa, Luca Pollarolo, Jacopo Conforti, Fabrizio Marra, Cristian Biagioni, Ilaria Degano, Jeannette J. Lucejko, Carlo Tozzi, Massimo Pennacchioni, Giovanni Zanchetta, Cristiano Nicosia, Marco Martini, Emanuela Sibilia, Laura Panzeri, « From Neandertals to modern humans: New data on the Uluzzian », Plos One, 13(5): e0196786, (consulté le ).

- Katerina Douka, Thomas F.G. Higham, Rachel Wood, Paolo Boscato, Paolo Gambassini, Panagiotis Karkanas, Marco Peresani, Anna Maria Ronchitelli, « On the chronology of the Uluzzian », Journal of Human Evolution, volume 68, pages 1-13, 2014.

- João Zilhão, William E. Banks, Francesco d’Errico, Patrizia Gioia, « Analysis of Site Formation and Assemblage Integrity Does Not Support Attribution of the Uluzzian to Modern Humans at Grotta del Cavallo », Plos One, volume 10, numéro 7, (consulté le ).

- Un pléniglaciaire désigne un maximum ou période "forte" d'une glaciation pendant laquelle les températures sont les plus froides et les glaciers d'extension maximale. Un interpléniglaciaire désigne une période de "redoux" entre deux maxima, il fait néanmoins partie d'une période de glaciation, les températures restant froides et les glaciers importants. Il ne doit pas être confondu avec un interglaciaire comme la période actuelle (températures modérées voire chaudes, fonte des glaciers).

- Janusz K. Kozlowski, Marcel Otte, « La formation de l’Aurignacien en Europe », L’Anthropologie, volume 104, pages 3-15, (consulté le ).

- Marie-Hélène Moncel, Jean-Luc Voisin, « Les « industries de transition » et le mode de spéciation des groupes néandertaliens en Europe entre 40 et 30 ka », Comptes Rendus Palevol, volume 5, issues 1–2, pages 183-192, (consulté le ).

- M. Kaczanowska et al., « La fin du Paléolithique moyen et le début du Paléolithique supérieur en Grèce : la séquence de la Grotte 1 de Klissoura », L’Anthropologie, volume 105, issue 4, pages 469-504, .

- Jean-Luc Voisin, « Mais qui sont les responsables des industries de transition, Néandertaliens ou Hommes modernes ? », Hominidés.com (consulté le ).

- Stefano Benazzi, Katerina Douka, Cinzia Fornai, Catherine C. Bauer, Ottmar Kullmer, Jiří Svoboda, Ildikó Pap, Francesco Mallegni, Priscilla Bayle, Michael Coquerelle, Silvana Condemi, Annamaria Ronchitelli, Katerina Harvati, Gerhard W. Weber, « Early dispersal of modern humans in Europe and implications for Neanderthal behaviour », Nature, volume=479, numéro 7374, pages 525–528, (consulté le ).

- Arturo Palma di Cesnola, « Le Paléolithique supérieur en Italie », éditions Jérôme Millon, 490 pages, 2001.

- Francesco G. Fedele, « The Campanian Ignimbrite Eruption, Heinrich Event 4, and Palaeolithic Change in Europe: A High‐Resolution Investigation », chapitre du livre "volcanism and Earth's atmosphere", .

Annexes

Articles connexes

- Autres cultures dites de transition à la charnière paléolithique moyen-supérieur :

- Châtelperronien en France et dans le Nord de l'Espagne

- Bohunicien en Hongrie, Moravie, Slovaquie

- Szélétien

- Jerzmanowicien