Lamelle Dufour

La lamelle Dufour est un outil de pierre taillée faisant partie des outils de la Préhistoire associé à l'industrie lithique de l'Aurignacien dont il est l'un des outils spécifiques.

| Lamelle Dufour | |

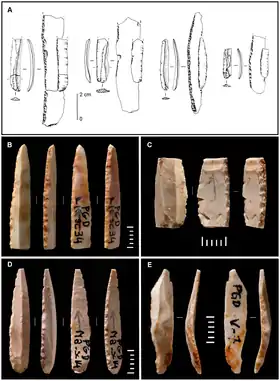

Lamelles Dufour du protoaurignacien (haut) et de l'Aurignacien de la grotte Pego do Diabo au Portugal (bas). | |

| Zone géographique | Europe |

|---|---|

| Période | Paléolithique supérieur |

| Faciès culturel | Aurignacien et Protoaurignacien |

| Chronologie | vers 35000 à 28000 ans avant le présent |

| Matière première | silex, quartzite, quartz, roches volcaniques (obsidienne) |

| Méthode de fabrication | débitage laminaire puis retouches sur deux bords |

| Préhistoire - Archéologie - Tableau synoptique | |

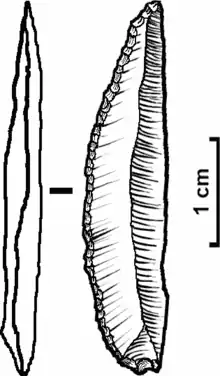

C'est une petite lame de quelques centimètres de longueur en général, à profil courbe ou droite, avec des retouches sur une ou deux faces. Ces retouches ont la particularité d'être alternées d'une face à l'autre, comme si on tournait la pièce pour faire des retouches sur une face puis sur l'autre.

La majorité des lamelles Dufour font 2 à 3 cm de longueur et sont faiblement courbées. Toutefois, on trouve de grandes lamelles de 5 à 6 cm de longueur comme dans la grotte du Pape à Brassempouy. Les lamelles Dufour du Protoaurignacien sont aussi plus grandes que celles des périodes suivantes.

Définition

La définition historique de la lamelle Dufour est une « lamelle à profil fréquemment incurvé, présentant de fines retouches marginales continues semi-abruptes, soit exclusivement sur l'un des bords de l'une des faces, dorsale ou ventrale, soit sur les deux bords, et, dans ce cas-là, disposées de façon alterne »[1].

Toutefois, cette définition assez large, sans précision notamment de la longueur ou de la technique de taille, peut induire en erreur et faire que l'on y a classé des objets d'une autre nature comme des lames de plus grandes tailles, des lames du Châtelperronien, du Gravettien, etc[2].

On remarque une évolution dans la taille des lamelles Dufour qui suit l'évolution de l'Aurignacien[2] :

- Protoaurignacien : lamelles assez grandes avec sommet ou base plutôt plate, leur forme est fortement incurvée, avec de nombreuses retouches;

- Aurignacien I ou Aurignacien ancien : lamelles plus petites mais toujours assez incurvées (car extraites d'un nucléus déjà spécialisé, le grattoir caréné) et moins retouchées;

- Aurignacien II : le sommet de la lamelle devient pointu, les retouches sont toujours inverses, les lamelles peuvent faire moins de 2cm de long comme au site de Roc de Combe;

- Aurignacien III-IV : les lamelles sont plus droites, longues et robustes (sans doute extraites à partir de burins carénés) comme aux sites de l'abri du Facteur (Tursac), l'abri Pataud et La Ferrassie.

Taille

Utilisation

- Emmanchement sur des lances en bois.

Notes et références

- Denise de Sonneville-Bordes, Jean Perrot, « Lexique typologique du Paléolithique supérieur », Bulletin de la Société préhistorique française, tome 53, numéro 9, pages 547-559, (consulté le ).

- João Zilhão, Simon Davis, Cidália Duarte, António Soares, Peter Steier, Eva Wild, « Pego do Diabo (Loures, Portugal): Dating the Emergence of Anatomical Modernity in Westernmost Eurasia », Plos One, (consulté le ).