Fémur

Le fémur est l'os long constituant le squelette de la cuisse — segment proximal du membre inférieur. Il s'agit de l'os le plus long, le plus lourd et et le plus solide (quand on prend en compte sa résistance aux contraintes mécaniques, contraction des muscles…) du corps humain.

| Articulation | |

|---|---|

| Élément de |

Os de la partie libre du membre inférieur (d) |

| Éléments constitutifs |

| Nom latin |

Os femoris |

|---|---|

| MeSH |

D005269 |

| TA98 |

A02.5.04.001 |

| TA2 |

1360 |

| FMA |

9611 |

Description

Dans la position debout anatomique, le fémur n'est pas vertical. Dans leur partie supérieur, les deux fémur sont séparés par la largeur du bassin et ils descendent obliquement en dedans pour se rapprocher de la ligne du centre du corps à son extrémité distale, ceci afin de permettre à l'articulation du genou d'être le plus proche possible de la ligne de gravité du corps. Cet angle d'inclinaison varie d'une personne à l'autre.Il est plus grand chez la femme que chez l'homme, en raison de la différence de conformation des bassins.

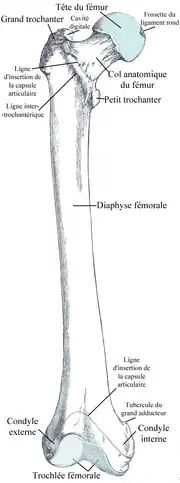

Le fémur se compose d’une partie centrale, le corps du fémur ou diaphyse et de deux extrémités, les épiphyses proximale et distale.

La coupe des épiphyses montre de l'os spongieux riche en cavités remplies de moelle rouge tandis que la diaphyse présente une cavité médullaire contenant de la moelle jaune entourée d'os compact..

Extrémité supérieure du fémur

L'extrémité supérieure du fémur porte la tête fémorale qui s'articule avec l’acetabulum de l'os coxal constituant avec lui une articulation sphéroïde (ou énarthrose).

La tête fémorale est reliée au reste du fémur par le col fémoral. À l'union du col et de la diaphyse, se trouvent deux reliefs osseux, les petit et grand trochanters. Le petit trochanter se situant en dedans et en bas,et le grand trochanter en haut et en dehors. Ces deux saillies osseuses ou apophyses servent de sites d'insertions musculaires qui participent aux mouvements d'adduction, abduction, de flexion, d'extension et de rotaion de la cuisse sur le tronc.

Les épiphyses sont munies de trous nourriciers pour le passage des vaisseaux sanguins.

L'extrémité proximale (ou supérieure) du fémur est organisée en système de faisceaux partant de trois lames compactes qui sont : la lame compacte interne ou Arc d'Adams, la lame compacte externe et la lame compacte sus-cervicale. De la lame compacte interne part le faisceau trochantérien vers le grand trochanter. De la lame compacte externe, part le faisceau arciforme de Gallois vers la tête fémorale. De la lame sus-cervicale, partent des travées osseuses interne et externe. Ce système de faisceaux délimite une zone de faiblesse appelée triangle de Ward. L'union des faisceaux arciforme et trochantérien donne un système appelé système ogival.

Tête fémorale

La tête a la forme des 2/3 d'une sphère d'environ 24 mm de rayon, et est dirigée en haut (crânial), en dedans (médial) et un peu en avant (ventral). Sa surface convexe, dirigée en haut et en avant, est lisse, enrobée de cartilage hyalin, à l'exception d'une dépression ovoïde ; la fossette de la tête (fovea capitis femoris), située un peu en dessous et en arrière de son centre, constitue la zone d'insertion du ligament de la tête du fémur (ligamentum capitis femoris), ou ligament rond.

Col fémoral

Le col est un processus osseux plus ou moins cylindrique, reliant la tête fémorale au massif osseux constitué des petit et grand trochanter. Il forme avec l'axe principal du fémur un grand angle : l'angle cervicodiaphysaire fémoral ouvert en dedans. Il mesure chez l'adulte de 130° à 135°, une variation entre 120 et 140° est considérée comme normale.Il mesure 150° chez le nouveau-né et diminue durant la croissance.

En plus de se projeter supérieurement et médialement par rapport à la diaphyse, le col présente également un angle d'antéversion (portant la tête fémorale en avant) variable selon les individus, allant en général de 10° à 15°.

Si l'angle cervicodiaphysaire est supérieur à 130° on parle de coxa valga, et s'il est inférieur à 110° on parle de coxa vara. Plus l'angle est petit, plus il y a un risque de fracture du col du fémur (ce qui permet d'expliquer, en lien avec l'ostéoporose, la fréquence plus élevée de ce type de fracture chez le vieillard).

Trochanters

Les trochanters sont les proéminences osseuses situées à la base du col fémoral.

Les deux trochanters sont reliés à l'avant par la ligne inter-trochantérique et à l'arrière par la crête inter-trochantérique.

Grand trochanter

Le grand trochanter (trochanter major) est une éminence quadrilatérale située à la jonction du col fémoral avec la partie supérieure du corps. Il est situé légèrement latéralement et postérieurement au grand axe du fémur. Chez l'adulte, il est environ 1 cm plus bas que la tête fémorale. Il a deux faces et quatre arêtes. La surface latérale sert d'insertion au muscle moyen glutéal (gluteus medius, ancien muscle fessier moyen). La surface médiale, plus petite que la latérale, présente à sa base une dépression, la fosse trochantérienne (fossa trochanterica, ancienne fossette digitale), où s'insère le tendon du muscle obturateur externe (obturator externus). Au-dessus et en avant se trouvent le lieu d'insertion du muscle obturateur interne et des muscles jumeaux supérieur et inférieur. L'arête supérieure est le lieu d'insertion du muscle piriforme. L'arête inférieure donne naissance à la partie supérieure du muscle vaste latéral (vastus lateralis). L'arête antérieure est proéminente, le muscle petit glutéal (gluteus minimus, ancien petit fessier) s'y rattachant.

Petit trochanter

Le petit trochanter (trochanter minor) est une éminence conique variable en grosseur. Il se projette de la partie inféro-postérieure de la base du col. À son sommet s'attache le tendon du muscle ilio-psoas.

Corps du fémur

En coupe horizontale, la diaphyse fémorale montre un corps triangulaire à sommet postérieur.

Il présente trois faces : antérieure, latérale et médiale, séparées par trois bords : postérieur, antéro-médial et antéro-latéral. Ces deux dernier sont émoussés tandis que le bord postérieur est bien marqué par la ligne âpre.

Face antérieure

La face antérieure est lisse, convexe, plus large en haut et en bas qu'au centre.

Les trois quarts supérieurs de cette surface donne insertion au muscle vaste intermédiaire.

Le quart inférieur de la face antérieure donne deux points d'insertion au muscle articulaire du genou.

Face latérale

La face latérale comprend la surface entre le bord antéro-latéral et le bord postérieur.

Elle est large et concave dans sa partie moyenne, convexe et effilée à ses extrémités.

Elle est continu en haut avec la surface latérale du grand trochanter et en bas avec la face latérale du condyle latéral du fémur.

Les trois quarts supérieurs donne insertion au muscle vaste intermédiaire en continuité avec son insertion sur la face antérieure.

Face médiale

La face médiale comprend la surface située entre le bord antéro-médial et le bord postérieur.

Elle est effilée à ses extrémités et libre de toute insertion. Elle est recouverte par le muscle vaste médial.

Elle est continue en haut avec le bord inférieur du col fémoral, en bas avec la face médiale du condyle médial du fémur.

Ligne âpre

La ligne âpre est une crête osseuse s'étendant verticalement sur la hauteur du fémur, se trifurquant en haut et se bifurquant en bas. Elle se trouve entre les faces postérieure et postéro-externe du corps du fémur formant son bord postérieur. Elle se compose de deux lèvres qui s'évasent en haut et en bas mais se rejoignent sur toute la partie moyenne de l'os. On décrit une lèvre médiane et une latérale. Sur la lèvre médiane s'insère le muscle vaste médian du quadriceps, alors que sur la lèvre latérale s'insèrent le muscle vaste latéral du quadriceps, le muscle grand fessier et le muscle biceps fémoral par son ventre court. Entre les deux lèvres s'insèrent les différents muscles adducteurs de la cuisse. À cela s'ajoute la branche moyenne, de trifurquation, sur laquelle s'insère le muscle pectiné.

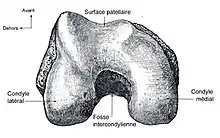

Extrémité inférieure du fémur

L’extrémité inférieure du fémur est volumineuse et de forme cuboïde. Sa largeur est plus grande (60 à 65 mm) que son épaisseur antéro-postérieure (50 à 53 mm). A ce niveau le fémur se recourbe légèrement d'avant en arrière.

Elle porte à l'avant la surface patellaire du fémur qui forme une surface articulaire de type trochlée et qui répond à la surface articulaire de la patella.

Cette surface se poursuit en arrière par deux surfaces articulaires séparées par la fosse intercondylaire et formant les condyles médial et latéral du fémur qui répondent aux condyles médial et latéral du tibia.

Les deux condyles sont surmontées par deux tubercules osseux : les épicondyles latéral et médial du fémur.

L'ensemble de ces surfaces articulaires contribue à l'articulation du genou.

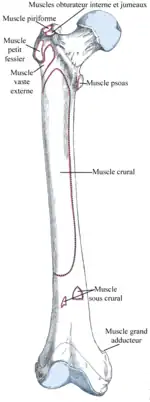

Insertions et origines musculaires

.png.webp)

Fémur gauche, vue postérieure

Embryologie

Le fémur possède un unique point d'ossification primaire au niveau de la diaphyse.

Les points d'ossification secondaire se trouvent dans les épiphyses : l'épiphyse proximale possède trois points d'ossification secondaire (tête fémoral, grand et petit trochanter) et l'épiphyse distale n'en possède qu'un.

L'épiphyse distale contribue à 70 % de la croissance du fémur et à 55 % de la croissance du membre pelvien.

Aspect clinique

Fracture du fémur

La fracture du fémur est un traumatisme fréquent, particulièrement lors des accidents de la voie publique. Il peut survenir une complication grave et souvent mortelle : l'embolie graisseuse. C'est pourquoi ces fractures doivent être ostéosynthèsées rapidement.

La prise en charge pré-hospitalière se fait donc normalement par une équipe médicale (smur en France) ou paramédicale, qui commence par sédater la victime et procède au réalignement du membre (réduction de la fracture). L'immobilisation de la fracture et du membre inférieur se fait typiquement avec une attelle de traction (type attelle de Donway), l'immobilisation de la hanche se fait en général avec un matelas immobilisateur à dépression.

Le traitement le plus utilisé actuellement est l'enclouage centromédulaire, qui permet la reprise d'appui immédiat et à un meilleur taux de consolidation que l'ostéosynthèse par plaque ou l'utilisation de fixateurs externes. Il faut compter 3 mois pour obtenir la consolidation.

La fracture du col du fémur est un accident classique des femmes âgées, en raison de l'ostéoporose : en 2007, 76,1 % des patients devant effectuer un séjour hospitalier dû à ce type de fracture sont des femmes de 55 ans et plus ; de 1998 à 2007, les séjours masculins sont toutefois en hausse de 12,1 % alors que ceux féminins sont stables (−0,1 %)[1]. Le taux de mortalité est élevé (14,7 % à 6 mois[2], entre 8,5 et 36 % à 1 an selon les études et les pays puisqu'il est difficile de rattacher le décès à sa cause initiale[1]) en raison de complications cardiaques, neurologiques et pulmonaires[1], des complications de décubitus et de la diminution d'autonomie qu'elles entraînent. Le risque principal est la nécrose de la tête fémorale (ostéonécrose). C'est pourquoi en cas de déplacement important ou en valgus (en) (stades 3 et 4 de Garden), il est nécessaire de poser une prothèse céphalique. En cas de fracture non déplacée ou de fracture engraînée en varus (stades 1 et 2 de Garden), on peut se contenter d'une ostéosynthèse par clou-plaque ou vis-plaque dynamique. L'ostéonécrose de la tête fémorale est aussi une perte de la sphéricité de la tête du fémur provenant d'autres causes (corticoïdes à hautes doses ou sur une longue durée, drépanocytose…).

Animaux

- Le fémur est également l'os de la cuisse des animaux tétrapodes.

- Chez les arthropodes, le fémur est un des segments longs de la patte.

Notes et références

- Philippe Oberlin et Marie-Claude Mouquet, « Les fractures du col du fémur en France entre 1998 et 2007 : quel impact du vieillissement ? », Études et résultats, no 723, (lire en ligne [PDF], consulté le )

- Rosencher, N, Vielpeau, C, Emmerich, J., Fagnani, F., Chibedi, D et Samama, Ch. M., « Clinical events after hip fracture surgery: the ESCORTE study A-325 », European Journal of Anaesthesiology, vol. 21, , p. 82 (lire en ligne, consulté le )

Lien externe

- Ressources relatives à la santé :

- FMA

- TA2

- Uberon

- Xenopus Anatomy Ontology

- (en) Medical Subject Headings

- (en) NCI Thesaurus

- (no + nn + nb) Store medisinske leksikon

- (la + en) TA98

- (cs + sk) WikiSkripta

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Fémur », sur le dictionnaire de l’Académie nationale de médecine

- Le fémur [vidéo] (Anatomie 3D Lyon - Université Claude Bernard Lyon 1)

- Fémur : illustrations