Saumon

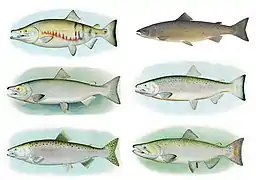

« Saumon » est un nom vernaculaire ambigu désignant chez les francophones plusieurs espèces de poissons de la famille des salmonidés :

- huit espèces classées dans le genre Oncorhynchus, qui vivent dans le nord de l'océan Pacifique et son bassin versant ;

- deux espèces du genre Hucho, qui vivent dans le bassin du Danube ainsi qu'en Sibérie;

- une espèce du genre Salmo, qui vit dans le nord de l'océan Atlantique et son bassin versant.

l'appellation « Saumon » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

Taxons concernés

La majorité des saumons remontent (autrefois par millions) les rivières vers les sources pour aller pondre (anadromie). La plupart des adultes meurent après la ponte. Leurs millions de cadavres ainsi que les saumons mangés par les animaux sauvages (ours notamment[1]) lors de leur remontée sont une source importante d'oligoéléments d'origine marine, favorable à la biodiversité[2]. Après l'éclosion en eau douce, les jeunes migrent vers l'océan jusqu'à leur maturité sexuelle. D'autres sont exclusivement dulçaquicoles, soit en raison d'un isolement géographique (saumons des Grands Lacs, saumons Kokanee ou Ouananiche), soit parce qu'ils fréquentent des bassins fluviaux de très grande taille (bassins du Danube, de la Volga, de la Petchora, de la Iana et de l'Amour).

Il était autrefois très commun dans une grande partie de l'hémisphère nord. Depuis la révolution industrielle et agricole, les populations de saumons sauvages sont en régression constante. Il a aujourd'hui quasiment disparu de l’océan Atlantique[3].

En 2013, 90 scientifiques spécialistes du saumon nord-atlantique ont alerté les représentants de 13 pays, de 3 organisations intergouvernementales et de 16 gouvernements non-membres du traité sur la situation toujours plus critique de l'espèce, avec même « un niveau historiquement faible […] malgré les sacrifices consentis par les pêcheurs dans de nombreux pays »[4]. Le bilan (régression continue des populations sauvages) est similaire côté pacifique pour 6 autres espèces de saumon, bien que les populations relictuelles y soient un peu mieux conservées qu'en Europe.

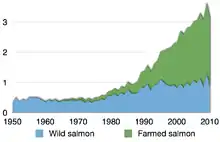

La plupart des saumons mis sur le marché et consommés sont désormais issus de piscicultures ; le saumon fait l'objet d'un élevage spécifique (salmoniculture) de plus en plus intensif et industrialisé.

Frais ou fumé, il est très apprécié de nombreux restaurateurs et consommateurs. Sa pêche fait partie des pêches sportives.

Étymologie et noms vernaculaires

Le mot vient du latin salmonem, accusatif de salmo[5], dont l'origine est incertaine ; salmo et son cousin salar (qui désignait la truite) pourraient provenir d'un mot gaulois[6].

- Saumon argenté — Oncorhynchus kisutch

- Saumon Atlantique — Salmo salar

- Saumon chien — Oncorhynchus keta

- Saumon chinook — Oncorhynchus tshawytscha

- Saumon chum — Oncorhynchus keta [7] - [8]

- Saumon coho — Oncorhynchus kisutch

- Saumon du Danube — Oncorhynchus masou masou ; Hucho hucho

- Saumon du Pacifique — Oncorhynchus keta

- Saumon japonais — Oncorhynchus masou masou

- Saumon keta — Oncorhynchus keta

- Saumon masou — Oncorhynchus masou masou

- Saumon nerka — Oncorhynchus nerka

- Saumon rose à bosse — Oncorhynchus gorbuscha

- Saumon rouge — Oncorhynchus nerka

- Saumon royal — Oncorhynchus tshawytscha

Origines

La péninsule du Kamtchatka est considérée comme le lieu d'origine d'une partie importante des saumons de l'océan Pacifique. On y trouve aussi le plus grand lieu de reproduction du saumon rouge d'Eurasie.

Cycle de vie

.jpg.webp)

Le saumon est « anadrome » (migrateur pour se reproduire), amphibiotique (adapté à la vie dans deux milieux aquatiques), potamotoque (il se reproduit en rivière) et thalassotrophe (il grandit en mer) : il naît en eau douce en eaux courantes près des sources, puis descend instinctivement jusqu'à la mer où il vit 1 à 3 ans, puis retourne dans le fleuve dans lequel il est né (phénomène dénommé « Homing ») pour frayer (se reproduire) et généralement mourir après la ponte (certaines populations de quelques espèces peuvent cependant passer toute leur vie en eau douce).

Ce cycle implique de profondes modifications physiologiques permettant une adaptation au large gradient de salinité auquel chaque individu doit s'adapter de sa naissance à sa mort. Il implique aussi une capacité (hormonale et de perception des modifications environnementales) lui permettant de migrer à la saison convenant le mieux à la « montaison » et à la reproduction[9]. Le suivi de biomarqueurs de stress chez des populations différentes remontant des cours d'eau différents montre des différences entre populations, avec un niveau de stress souvent corrélé avec le taux d'échecs dans la montaison et à la mortalité lors de celle-ci.

Les reproducteurs meurent habituellement après la ponte, mais quelques mâles du saumon royal ou saumon chinook tout comme le saumon atlantique (Salmo salar) retournent en mer et participent une seconde fois à la reproduction. Poussé par son instinct, chaque saumon parcourt des milliers de kilomètres et remonte même de tout petits ruisseaux. Certains franchissent des cascades de trois mètres ou traversent des routes en profitant des inondations[10].

Même en l'absence d'obstacle physique et hors de la prédation naturelle, de nombreux poissons meurent durant la remontée[11], probablement parce qu'affaiblis ou perturbés par la pollution de l'eau, en raison d'une pollution génétique (croisement avec des saumons d'élevages qui se sont enfuis dans la nature) et/ou en raison de difficultés de régulation osmotique[12].

Une fois sur le lieu de ponte (la frayère), la femelle creuse des dépressions dans le gravier avec sa queue. Quand elle pond, le mâle émet son sperme. Les saumons forment des couples, le mâle cherchant à éloigner les autres mâles de la femelle. La femelle recouvre ensuite les œufs de graviers, les mettant ainsi à l'abri des prédateurs, avant de mourir (comme le mâle en général).

Les œufs pondus à l'automne passent l'hiver dans le gravier, oxygénés par l'eau froide et courante. L'éclosion a lieu en mars ou en avril, selon la température. Les alevins s'enfouissent alors un peu plus profondément dans le gravier, ce qui leur évite d'être emportés lors de la débâcle printanière. Ils y demeurent 5 à 6 semaines, se nourrissant du contenu de leur sac vitellin. Fin avril, début mai, les alevins émergent du gravier et commencent à s'alimenter de plancton et larves d'insectes. Ils fréquentent les endroits où la rivière est peu profonde et le courant important (radiers, sub-affleurements…).

Ils profitent alors de la nourriture indirectement issue du « recyclage » des cadavres (nécromasse) de leurs géniteurs. Les bactéries et microchampignons prolifèrent en biofilms riches en oligoéléments rapportés de la mer (dont iode, qui eux-mêmes alimentent des microinvertébrés et/ou des macroinvertébrés dulcicoles qui seront la nourriture des alevins[13]. Les cadavres de saumons géniteurs étaient autrefois si nombreux que les vertébrés nécrophages ne pouvaient en consommer qu'une petite partie. On a comparé en Alaska le biofilm naturel et la biomasse de macroinvertébrés d'un cours d'eau où étaient venus pondre environ 75 000 saumons adultes et une partie du cours d'eau situé en amont de la frayère[13]. En aval de cette dernière et après la mort des reproducteurs, la masse sèche de biofilm était 15 fois plus élevée qu'en amont de la frayère[13], et la densité totale en macroinvertébrés était jusqu'à 25 fois supérieure dans les zones enrichie par les cadavres de saumons[13]. Dans ce cas, (saumons morts à demi-immergés dans une eau peu profonde et bien oxygénée), ces macroinvertébrés benthiques d'eau douce étaient principalement des moucherons chironomidés, des éphémères (Baetis et Cinygmula) ainsi que des perles[13].

À la fin du premier été, les alevins mesurent environ 5 cm et sont nommés « tacons » ; très semblables physiquement à leurs cousines les truitelles, qui fréquentent les mêmes habitats.

Après un à deux ans les jeunes saumons d'environ 15 cm sont prêts à s'en aller en mer. Il semblerait que c'est à ce moment, durant la smoltification (acquisition de la capacité à vivre en milieu salé) que le saumoneau mémorise l'odeur et le goût de sa rivière.

Lors des crues du printemps les pré-smolts ou smolts dévalent vers la mer. Certains, trop en retard, n'iront pas au-delà de l'estuaire, leur capacité à vivre en mer ayant disparu, ils resteront en eau douce une année supplémentaire et partiront enfin en mer en temps opportun.

Les juvéniles peuvent arriver relativement précocement en mer (ils ne pèsent alors que 0,3 g) avant même le plein développement de leurs adaptations physiologique à la vie en mer (par rapport à d'autres salmonidés anadromes). Ils vivent alors plutôt dans les deux premiers mètres de la colonne d'eau (eaux souvent un peu moins salées en aval des estuaires)[14]. Ils sont alors très voraces et grandissent rapidement (jusqu'à un doublement mensuel de sa masse corporelle chez le saumon rose en mer les deux premiers mois, après quoi le saumon est parfaitement adapté à la vie en mer). Le juvénile est habituellement très résilient aux maladies infectieuses et même aux parasitoses par le pou du saumon, dont il se débarrasse facilement aux stades copépodites[15] (4e mue du pou du saumon).

Les saumons sont capables de parcourir des centaines de kilomètres en remontant des rivières. En France, le Salmo salar atlantique de Loire-Allier parcourt presque 1 000 km pour atteindre les frayères du Haut-Allier). La construction de grands barrages modernes a coupé de nombreux cours d'eau, mais des échelles à saumon ont peu à peu été installées pour permettre aux migrateurs de franchir ces obstacles. Une mortalité par épuisement à cause d'une mauvaise qualité de l'eau et d'obstacles encore trop difficiles à franchir (et parfois d'une faible profondeur d'eau à l'approche des frayères) est notablement élevée ; dans la nature et plus encore dans certains cours d'eau artificialisés, ceux qui réussissent à remonter sont souvent blessés (bouche, abdomen...). Dans les zones sauvages nord-américaines, la prédation par les ours, lynx, loups, aigles pêcheurs et autres animaux lors de la remontée était également autrefois très importante, mais elle restait très faible au regard du nombre total de géniteurs. Elle jouait probablement un rôle en matière de sélection naturelle.

Capacités d'orientation du saumon

Elles fascinent les hommes depuis longtemps. Comme les scientifiques américains, les Européens ont tenté de comprendre comment les saumons retrouvent leur route à travers des miles d'océan, pour revenir vers leur rivière natale.

Il semble qu'en mer, les saumons, comme d'autres poissons (ou les tortues de mer) puissent s'orienter grâce au magnétisme terrestre et à des points de repère célestes. Une équipe de scientifiques de l'université d'État de l'Oregon, a Corvallis a vérifié en 2013 cette corrélation. Cela a été démontré à la suite d'une série d'expériences à l'écloserie du Centre de recherche d'Oregon (Oregon Hatchery Research Center), dans le bassin de la rivière Alsea (en). Les chercheurs ont exposé des centaines de saumons juvéniles (ou tacons) à des champs magnétiques différents. Le poisson a répondu à ces « déplacements magnétiques simulés » en nageant dans la bonne direction.

« Ce qui est particulièrement excitant à propos de ces expériences, c'est que les poissons que nous avons testés n'avaient jamais quitté l'écloserie et nous savons donc que leurs réponses n'ont pas été tirées ou fondées sur l'expérience, mais ils en ont hérité. [...] Ces poissons sont programmés pour savoir quoi faire avant qu'ils n'atteignent l'océan. »

— Nathan Putman, chercheur post-doctorant, auteur principal de l'étude

Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont construit une grande plate-forme avec des fils de cuivre s'étendant horizontalement et verticalement autour du périmètre. En faisant parcourir un courant électrique dans les fils, les scientifiques ont pu créer un champ magnétique et contrôler à la fois l'intensité et l'angle d'inclinaison du terrain. Ils ont mis ensuite le saumon juvénile de 2 pouces dans des seaux de 5 gallons et, après une période d'acclimatation et de suivi, photographié la direction dans laquelle ils nageaient.

Le co-auteur David Noakes, chercheur principal à l'écloserie du Centre de recherche de l'Oregon a déclaré : « La preuve est irréfutable, les poissons peuvent détecter et répondre au champ magnétique de la Terre. Il ne peut y avoir aucun doute sur cela ! »[16]

On a longtemps pensé que chaque saumon retrouvait l'endroit où il était né et y revenait pour se reproduire. Des études basées sur le marquage ou la génétique ont confirmé ceci au milieu des années 1970[17], et il a été confirmé en 2010 que ce comportement (scientifiquement étudié depuis les années 1950[18]) était permis par une mémorisation) de nature « olfactive » du cours d'eau[18]. Le saumon peut en quelque sorte mémoriser le « goût » de l'eau et de son environnement natal, pouvant retrouver la source un peu comme un chien suit une trace olfactive.

Comme chez d'autres espèces sociables ou grégaires, on a montré que les phéromones (certaines ayant même été identifiées[19]) jouent un rôle important chez les saumons, notamment pour le comportement sexuel, les réactions d'alarme et les effets de groupe, mais aussi pour le « homing » (retour instinctif vers le lieu de naissance pour aller pondre)[20]. Des chercheurs européens ont néanmoins posé l'hypothèse que des phéromones émises par les jeunes ou les adultes serviraient de signaux. On prête aussi un rôle à certaines substances du mucus cutané, à des sels biliaires, voire à des molécules comme la morpholine (qui a d'ailleurs été utilisée pour conditionner des animaux et les inciter à s'installer sur d'autres sites que ceux vers lesquels leur instinct les poussaient).

Vitesse de nage

Chez le smolt

La vitesse et les comportements de nage affectent la vitesse de dévalisons des smolts vers la mers, leur temps de transit, le choix de l'itinéraire et leurs chances de survie dans les écosystèmes aquatiques complexes[21].

Chez le saumon quinnat (Oncorhynchus tshawytscha), la télémétrie acoustique bidimensionnelle combinée à un modèle hydrodynamique tridimensionnel a récemment (publication 2022) permis de mieux comprendre le comportement de « nage d'émigration » (dévalaison), in situ. Les vitesses de nage étaient centrées autour d'environ 2 longueurs corporelles/seconde et associées à des comportements de rhéotaxie positive, de rhéotaxie négative, de nage latérale et de transport passif. Le mouvement latéral augmentait en journée et la rhéotaxie positive augmentait en fonction des vitesses hydrodynamiques locales[21].

Capacités de saut du saumon

Tous les saumons sont doués d'importantes capacités de saut, pouvant dépasser les 2 à 3 mètres[23] chez le saumon atlantique voire nettement plus chez certaines espèces de la zone pacifique. Cette capacité est cependant pondérée par l'âge du saumon, sa santé (des parasitoses ou maladies virales, ou intoxications, etc. peuvent l'affaiblir) ainsi que par le type d'obstacle (hauteur de chute, pente…) et la configuration du cours d'eau et remous qui précède l'obstacle. Fréquemment le saut lui-même est précédé de tentatives d'esquives de l'obstacle ou par de puissants sauts verticaux « en chandelle »[24] donnant l'impression que l'animal observe l'obstacle avant de le franchir, mais il reste difficile d’interpréter ce qui se passe dans le cerveau de l'animal à ce moment. Chez certaines espèces de poissons, de brutaux sauts verticaux hors de l'eau semblent aussi être des réactions au stress. Selon Thioulouze (1979), le comportement du saumon semble être modifié par « la concentration de pêcheurs lançant des leurres lourds, ou le combat d'un saumon piqué à l'hameçon, ou surtout l'odeur du sang d'un sujet blessé »[25].

Face à un obstacle, les sauts semblent être plus ou moins aléatoires, ce qui pourrait être un comportement limitant la prédation (par des ours par exemple). Cuinat a estimé (en 1987) que la diversité des comportements des saumons lors de la remontée et face aux obstacles pouvait être « des comportements aboutissant à « partager les risques », par exemple dans le comportement du saumon dit « Loire-Allier »[26].

Parfois des lamproies fixées sur la peau du saumon « profitent » en quelque sorte du saut pour remonter plus facilement vers le haut du bassin versant.

Il a été constaté qu'une infection par les poux du saumon induit, chez le jeune saumon en train de grossir en mer, une tendance à revenir prématurément en eau douce (semble-t-il pour se débarrasser de ces poux)[27], mais aussi une modification de comportement se manifestant par une nette augmentation (environ 14 fois plus) de la fréquence des sauts effectués par ces jeunes saumons (par rapport aux saumons du même âge non infectés)[27].

Le saumon, source de nutriments rares et facteur de biodiversité

Une étude récente (2019) a confirmé que dans un bassin versant, la biomasse de saumon sauvages est étroitement liée à la densité et à la diversité des oiseaux de ce bassin versant, mais aussi à la composition de la forêt (et/ou, naturellement à la taille du bassin)[2].

Le saumon ayant un impact sur les taxons terrestres (même dans des habitats fortement dégradés[28], et aussi dans des habitats récemment restaurés[29]) les auteurs de cette étude soulignent la force et l'importance des effets transfrontalier. Le caractère de grand migrateur de l'espèce participe au fonctionnement de processus écopaysagers à grande échelle qui soutiennent les fonctions des écosystèmes concernés. Les interactions transfrontalières permises par les saumons devraient être mieux pris en compte par la gestion écosystémique[30] - [31] - [32] - [33]. Les castors et leurs barrages peuvent aussi favoriser le maintien de vastes zones humides et de cours d'eau propices à l'alimentation des jeunes saumons.

État des populations

Des évaluations de l'état des populations sont régulièrement faites ou mises à jour. Elles sont globales[35] ou plus « régionales »[36], voire ne concernent qu'un fleuve ou une section de cours d'eau.

Tous les bilans convergent et montrent que pour chaque espèce de saumon sauvage, les populations semblent en voie de régression préoccupante depuis plusieurs décennies, sur toute leur aire naturelle de répartition ou sur une très grande partie de cette aire, en dépit des efforts faits pour leur faciliter la remontée des cours d’eau et limiter la pollution industrielle et urbaine des cours d’eau. En Amérique du Nord, partout les saumons semblent notamment plus nombreux à périr en mer avant même la remontée dans les cours d'eau.

Chez la plupart des espèces de saumons, l'essentiel des reproducteurs meurent à proximité de la frayère, juste après la ponte et sa fécondation. Cette mortalité est normale, et joue probablement un rôle très positif pour l'espèce (les nutriments remontés de la mer (phosphore, (magnésium, (iode, etc.) par les saumons reproducteurs, puis libérés à partir de leurs cadavres dans le haut du bassin versant joue un rôle a priori important pour la survie des jeunes). Ce qui est préoccupant est que de trop nombreux reproducteurs potentiels meurent anormalement et bien avant cela, soit lors de leur dévalaison, puis en mer, ou lors durant la remontaison. Ils meurent ou ne retrouvent pas leur rivière pour des raisons diverses et encore mal comprises, mais souvent non explicables par un manque de réserve énergétique[37] - [38].

À titre d'exemples :

- après le constat (en 2009) de la poursuite d'un déclin régulier des « stocks » de saumons rouges du fleuve Fraser depuis au moins 20 ans et sans amélioration apportée par l'interdiction totale de la pêche en 2007 et 2008, la Colombie britannique a créé une Commission d'enquête sur le déclin des populations de saumon rouge du fleuve Fraser, dite commission Cohen (du nom du Juge Bruce Cohen qui la préside)[39]. Peut être grâce à ces 3 ans de fermeture de la pêche, les saumons étaient spectaculairement plus nombreux à remonter en 2010. Cette enquête est accompagnée de 12 projets de recherche portant sur les parasitoses, les contaminants des saumons, l'Écologie du fleuve et l'état des unités de conservation du saumon rouge, l'écologie marine de l'espèce (encore mal connue), les impacts des fermes salmonicoles sur le saumon sauvage, les effets cumulatifs, l'impact de la pression de pêches et de la gestion halieutiques, les effets de la prédation sur le saumon, les effets du dérèglement climatique, la dynamique de production, l'état des connaissances et de la gestion au MPO, l'analyse de l'Habitat d'espèce du saumon dans le cours inférieur du fleuve Fraser et en amont dans le détroit de Géorgie[39].

- Le bilan 2002[40] (publié en 2003) par le Québec des évaluations annuelles du stock de saumon faites depuis 33 ans (1969-2002) a confirmé le déclin constant du nombre de saumons remontant, alors que la survie en rivière semble stable voire en amélioration, notamment grâce à une diminution d’intensité de la pêche sportive et commerciale (En 2000, la pêche commerciale a été interdite, sauf pour quelques communautés autochtones sur une dizaine de rivières, et au sud du Québec la pêche sportive a été interdite sur plus d'une trentaine de rivières, de même pour 5 rivières nordiques, et ailleurs la remise à l'eau des saumons capturés et obligatoire ou recommandée[40]). Alors que des millions de saumons remontaient autrefois les mêmes cours d'eau, en 2002, 5 499 saumons (85 % étaient des grands saumons) auraient été pêchés et relâchés ; 9 624 autres saumons auraient été pêchés et tués (non-relâchés) par les pêcheurs sportifs (75 % de madeleineaux, 25 % de grands saumons)[40]. En plus de ceux-ci 4 902 saumons (grands saumons principalement) auraient été prélevés et consommés pour la pêche d’alimentation[40]. Ce dernier chiffre était stable depuis plusieurs années, mais comme le nombre de saumons se présentant dans les estuaires décline, la pression réelle de pêche augmente, et continue à réduire le stock des géniteurs (le bilan 2002 confirme que la réduction des retours reste plus importante que la réduction des captures) et il conclut que « le seuil de conservation n’a pas été atteint sur la majorité des rivières qui font l'objet d’une évaluation »[40]. Les suivis scientifiques laissent penser que la survie en rivière n'a pas diminué[40].

La survie en mer du saumon semble être devenue plus problématique encore qu'en rivière, avec, pour les saumons du Québec, une mortalité en mer plus importante depuis 1991[40]. Les causes de ce phénomènes sont encore mal comprises ; elles semblent multifactorielles et peuvent aussi avoir une origine continentale (ex. : acquisition de microbes ou perturbation endocrinienne durant l'embryogenèse et/ou le développement en rivière, perte d'immunité à la suite d'une exposition aux pesticides, engrais, etc. drainés par les bassins versants).

Inquiète de l'augmentation des saumons du Pacifique qui reviennent pour frayer dans ses eaux et des conséquences pour la préservation du saumon de l'Atlantique, la Norvège considère le saumon rose comme une espèce invasive et tente de limiter sa population[41].

Causes de régression des saumons sauvages

Les explications de cette régression sont très probablement multifactorielles, impliquant notamment des changements environnementaux et globaux[42] ou des problèmes sanitaires et environnementaux qui concerneraient toutes les populations naturelles de saumons :

- Surpêche : la surexploitation de certaines populations est, dans une partie de l'Europe (en France notamment), une cause historique de la régression du saumon, déjà ancienne comme en témoignent les gravures illustrant l'encyclopédie de Diderot (au XVIIIe siècle), qui décrivent des systèmes sophistiqués de filets ou barrages posés sur toute la largeur de grands cours d'eau, permettant de capturer la quasi-totalité des reproducteurs au moment où ils remontaient vers les sources[43] - [44].

- Pollutions marines : elles touchent particulièrement l'hémisphère nord (historiquement le plus industrialisé et anthropisé). Des taux préoccupants de mercure et de méthylmercure, de tributylétain ou d'autres polluants sont trouvés chez les poisons marins dont les saumons. Des molécules de type PCB, dioxines, HAP et des résidus d'antifouling et de nombreux pesticides et d'autres polluants sont très solubles dans les graisses animales. Or, le saumon est un poisson gras. Quand pour franchir les obstacles qui le séparent de sa frayère il « brûle » ses graisses (qui sont des réserves d'énergie), il libère dans son organisme les polluants qu'il a accumulés durant plusieurs années, avec une possible auto-intoxication. L'apport continu de pesticide en mer via les fleuves, et d'autres pollutions émergentes (par exemple issues des centaines de dépôts immergés de munitions qui commencent à perdre leur contenu toxique) pourraient peut-être expliquer une mauvaise survie des saumons en mer et aussi expliquer le déclin d'autre espèces grandes migratrices autrefois très abondantes telles que l'anguille.

- Difficultés nutritionnelles : le saumon avant de pouvoir manger d'autres poissons est d'abord un prédateur de petits invertébrés terrestres et d'insectes terrestres notamment entre le moment de sa naissance et la fin de la dévalaison vers la mer. Or ces invertébrés (mouche de mai par exemple) sont globalement en régression, à cause des insecticides notamment, mais aussi à cause de la régression et fragmentation de leurs habitats naturels.

Les populations de petits invertébrés, comme cette mouche de mai dont se nourrissent les juvéniles, tendent à diminuer.

Les populations de petits invertébrés, comme cette mouche de mai dont se nourrissent les juvéniles, tendent à diminuer.

Le stade dulçaquicole du saumon n'est pas le seul concerné : des études récentes ont montré que même les juvéniles marins de saumons restent de grands consommateurs d'insectes au début de leur vie marine. L'examen du contenu stomacal de juvéniles de saumons chinook (de 143 mm) capturés en automne (septembre) près du littoral de la Mer des Salish (Maury Island, Puget Sound shoreline) montre que 100 % de ce contenu stomacal peut être constitué des restes d'insectes d'origine terrestre (aphidés...), apportés par les estuaires (dont larves de chironomes) ou capturés près des laisses de mer à marée haute ou en mer. Plus loin en mer, les jeunes saumons continuent de se nourrir d'insectes et même d'araignées ayant dérivé à partir du continent ou d'îles Simenstad (1998) Cordell et al. (1998 ; 1999a, b). De plus, certains insectes parfois devenus résistants à certains insecticides (aphidés par exemple) peuvent être vivants mais contaminés par des pesticides ou leurs métabolites quand ils sont mangés par le saumon, qui peut alors bioaccumuler ces produits). Le saumon sauvage pourrait ainsi être une des victimes collatérales et indirectes de traitements insecticides et larvicides utilisés dans la démoustication ou depuis les années 2000 dans la lutte contre la fièvre du Nil occidental (ex méthoprène[45]). - Réchauffement des eaux (douces et marines) : il est constaté presque partout, et souvent du haut du bassin-versant à l'estuaire. Divers auteurs ont montré[46] - [47] - [48] (dans les années 1989 à 1999) que la smoltification du saumon atlantique diminuait quand la température dépassait 16 °C[49] - [50] et que de fortes températures pouvaient même « inverser » le processus physiologique de smoltification, interdisant la survie en mer du jeune saumon[51]. Le saumon de l'Allier dévale vers la mer de manière optimale dans une eau de 7,5 à 13,5 °C[51], et il cesse tout mouvement migratoire au-dessus de 20 °C[51], or il a aussi été montré que la survie des saumons américains est maximisée si sa smoltification s'opère dans le « timing » de leur migration des eaux douces aux eaux salées[52].

Le réchauffement des eaux est global. Il est dû au réchauffement global, mais pas uniquement. Ainsi en France (l'un des pays les plus densément nucléarisés), il est aussi localement dû aux rejets d’eaux de refroidissement de centrales nucléaires, et à certains rejets d'eaux urbaines ou industrielles réchauffées. Tout réchauffement de l’eau induit aussi une diminution de sa teneur en oxygène, et peut contribuer au phénomène d'anoxie (décès constatés à 25 °C). Les poissons étant poïkilothermes (animaux à sang froid), ils sont probablement plus sensibles que les mammifères et oiseaux au réchauffement ou à des anomalies saisonnières de température. Et il en va sans doute de même pour certains de leurs agents pathogènes, plus agressifs quand la température augmente. Marcogliese (2001) a démontré que le réchauffement de l’eau modifie le comportement du saumon remontant vers la source[53] et qu'il est un facteur de stress pour ce poisson ; il affaiblit son système immunitaire (Bowden, 2008), en le vulnérabilisant à la maladie, mais aussi indirectement à la prédation.

Enfin, la température cumulée est aussi un signal qui déclenche le début et la fin de la migration chez le saumon[54]. Une précocité ou un retard anormal de migration (dévalaison ou remontée) peuvent être en cause dans le phénomène de déclin des saumons[51]. Le dérèglement climatique affecte de nombreuses espèces, dont les salmonidés[55].

- Acidification des mers et des cours d’eau, pluies acides : ces trois phénomènes favorisent la mise en suspension et la bioassimilabilité de métaux lourds et métalloïdes toxiques. Ils peuvent aussi contribuer au recul du saumon en l’empêchant de s’adapter aux eaux salées[56] - [57], au moins en Finlande, Suède, Norvège. Dans une région norvégienne en cours d'acidification, une opération de chaulage a eu un effet spectaculaire, redressant le nombre de saumons pêchés (passé de 1000 à 10000), mais dans ce cas, les 3 ou 4 années précédant le chaulage avaient été marquées par une remontée du nombre de prises alors que durant 20 ans il s’était effondré[58].

En laboratoire un pH très bas (4,2 à 4,7) empêche la bonne smoltification, même à température optimale de l’eau[57] et « les tacons exposés à un bas pH deviennent intolérants à une forte salinité »[57]. - Fragmentation écologique : elle découle notamment de la construction de grands barrages hydroélectriques infranchissables, ainsi que de certain barrages ou seuils plus modestes, mais parfois difficilement franchissables ou infranchissables. Cette fragmentation peut également être « immatérielle » et invisible (apports locaux en polluants, eau réchauffée, microbes très pathogènes, zones d'anoxie, etc.).

Une passe à poissons rendant le franchissement d'un barrage plus facile pour le saumon.

Une passe à poissons rendant le franchissement d'un barrage plus facile pour le saumon.

Depuis quelques siècles, les embâcles naturels qui freinaient le cours de l'eau tendent à diminuer, alors que le nombre d'obstacles artificiels augmente. Malgré la construction d'un nombre croissant de passes à poisson, et la restauration (en Amérique du Nord) d'embâcles naturels, les saumons se présentent toujours moins nombreux ou peu nombreux à la remontée. - État sanitaire des saumons : une augmentation de certaines pathologies est constatée ou soupçonnée (selon les cas). Les maladies observées sont liés à des virus, des bactéries et/ou des parasites externes ou internes.

Il est démontré que la pisciculture intensive (où les poissons sont stressés[59], souvent malades[60] et éventuellement vaccinés ou traités par des antibiotiques[59]) en contact avec le milieu naturel ou immergées dans ce milieu affectent négativement les populations sauvages[61] - [62].

Les maladies en cause peuvent être émergentes et dues à des souches nouvelles ou acquises à partir de saumons d'élevages[63] (ce sujet est détaillé ci-dessous dans la section Maladies).

Il a aussi été constaté une forte réduction des tacons sur plusieurs kilomètres en aval de rejet de piscicultures (comparativement à l'amont)[64]. - Pollutions génétiques : elles peuvent avoir plusieurs origines :

- Des hybridations avec d'autres salmonidés sympatriques (des indices d'hybridation Salmo salar × Salmo trutta ont été signalés en 1981 par Beland et al[65] en Amérique du Nord ;

- Des pertes accidentelles de saumons d'élevage en mer, à la suite de ruptures d'enclos ou à l'occasion de tempêtes par exemple. Parfois, il peut s'agir de poissons non-transgéniques (mais néanmoins génétiquement modifiés pour être plus productifs, dont souches hybrides créées par ou pour des pisciculteurs[66] ;

- Des réintroductions anarchiques ou non réfléchies, par exemple à partir de souches provenant de piscicultures et/ou d'origines éloignées, ou génétiquement peu diversifiées, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies.

- Environnement nocturne dégradé et pollution lumineuse : comme beaucoup d'espèces, les saumons se montrent sensible à la lumière (la photopériode est — avec la température[67] — un « signal » pour la smoltification[68] et le départ en migration[67]), mais d'une manière différente selon les moments de leur vie. Là où des luminaires illuminent les cours d'eau empruntés par le saumon pour aller pondre ou par les smolts lors de la dévalaison, la lumière pourrait perturber la migration, et de plusieurs manières :

La pollution lumineuse près des cours d'eau expose les smolts à une « surprédation » et accélère leur maturation sexuelle (Montréal vu depuis la Station spatiale internationale).

La pollution lumineuse près des cours d'eau expose les smolts à une « surprédation » et accélère leur maturation sexuelle (Montréal vu depuis la Station spatiale internationale).- Les animaux sont généralement actifs de jour ou de nuit, mais rarement les deux[69] ; les salmonidés naissent diurnes, puis deviennent nocturnes durant la période de repos hivernal et/ou la dévalaison, quand leurs besoins énergétiques sont les plus bas et quand la dérive planctonique est plus importante de nuit que de jour. Des « butineurs visuels » chassant à vue, ils doivent alors chasser de nuit. Or une bonne acuité visuelle diurne est généralement incompatible avec une bonne vision nocturne[69]. En conditions expérimentales, le saumon atlantique capture efficacement ses proies au moment du coucher du soleil et à l'aube, mais pas en pleine nuit[69] : par nuit claire (même sous une pleine lune), l'efficacité prédatrice chute à 30 % de ce qu'elle serait de jour (et à 10 % par nuit sans lune et nuageuse et/ou en situation simulant une rivière sous une épaisse frondaison (forêt galerie)[69]). Le saumon ne capture plus aucune proie quand il est plongé dans le noir total[69] ;

- Comme chez d'autres salmonidés, le smolt en dévalaison est attiré par la lumière nocturne, phénomène d'ailleurs exploité pour le piéger pour des comptages vidéo[70], par exemple en France sur la Garonne lors de la dévalaison : au droit des exutoires des barrages de Pointis-de-Rivière et Camon, des « lampes d’attrait » fonctionnant de 20 h 30 à 8h 30, de manière cyclique. Bien que le débit de l'exutoire soit très faible par rapport à celui des prises d'eau des turbines, les lampes attirent assez efficacement dans le piège de comptage une grande partie des smolts issus du réempoissonnement en saumons si le débit de turbinage de la centrale hydroélectrique est de moins de 55 m3/s, avec un taux de capture qui se dégrade avec l'augmentation du débit de turbinage. Ces pièges destinés à récupérer les smolts pour les transporter par camion en aval de Toulouse et Golfech ont permis de confirmer que la dévalaison est presque entièrement nocturne[71]. Ces deux pièges ont en 2009 provisoirement capturé 10 079 poissons (dont 8 271 étaient des saumons (5 300 à Camon et 2 971 à Pointis) et dont 1 768 étaient des truites. En 9 ans (1999→2008) 2 744 600 saumons (alevins et stade pré-estival) ont été réintroduits dans la Garonne et la Neste. Ils ont produit 130 230 smolts retrouvés dans les « pièges ») ;

- Oppedal et al. ont montré (en 1997) que l'éclairage artificiel de saumons encagés en mer avait un rôle de perturbateur endocrinien ; il accélère leur maturation sexuelle[72] ;

- La dévalaison est hivernale et principalement nocturne (ex : essentiellement de 21h à 6h sur la Garonne[73]), de simples lampadaires peuvent exposer les smolts à une « surprédation ». Ainsi, en Colombie britannique, des groupes de phoques profitent chaque printemps de l'éclairage électrique pour se gorger de smolts descendant vers la mer. Ces phoques se regroupent sous deux grands ponts (parallèles) qui enjambent la Puntledge River, près de Courtenay, ils se positionnent dans le sens du courant, ventre en l'air, forment une barrière vivante et interceptent et avalent des milliers de smolts lors de leur dévalaison. La dynamique des populations de plusieurs espèces de salmonidés en est affectée[74] (la Puntledge River était historiquement l'une des zones les plus riches en saumon chinook de toute la Colombie britannique, mais en 1995, seuls 208 chinook ont été comptés en dévalaison[75]). On a barré la rivière par une barrière mécanique devant laisser passer les smolts mais non les phoques, sans succès. L'extinction des lampadaires du pont et un effarouchement acoustique (pingers) ont été les seules solutions efficaces[74], mais les pingers pourraient laisser des séquelles auditives aux phoques qui tenteraient de s'approcher, et on ignore s'il peut affecter d'autres espèces. Ainsi, la lumière dont on pourrait penser qu'elle pourrait aider les saumons à se nourrir est en fait dans ce cas un « piège écologique ».

Maladies

Le saumon est affecté par diverses maladies parasitaires et infectieuses.

Si l'on prend comme exemple le saumon rouge, pour lequel un suivi de 20 ans montre un déclin important et régulier au Canada, 5 virus, 6 bactéries, 4 champignons et 19 parasites ont été identifiés. Ce sont des responsables avérés et/ou plausibles d'un nombre significatif de morts de saumons - mais qui ne peuvent expliquer à eux seuls la forte régression de l'espèce[39]. Plusieurs parasites ou maladies pourraient être favorisés par les piscicultures. Une recrudescence de certaines maladies est observée depuis la fin des années 1980, telle la furonculose du saumon ou la vibriose des eaux froides.

Dans le cas du saumon rouge du Fraser en Colombie britannique (Canada), les pathogènes identifiés comme potentiellement à haut risque sont le virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (ou NHI, mortel pour les alevins en eau douce et pour les adultes de saumons élevés en cage en mer, probablement alors à cause d'un variant hautement pathogène du virus), ainsi (potentiellement) que trois bactéries (Vibrio anguillarum omniprésentes en mer mais rarement trouvées dans les saumons du Fraser, Aeromonas salmonicida et Renibacterium salmoninarum) et deux parasites (Ichthyophtheirus multifillis et le myxozoaire Parvicapsula minibicornis responsables de mortalité avant la ponte et infectant certains smolts en dévalaison). Les autres espèces de virus et bactéries sont parfois mortellement pathogènes mais néanmoins classés en risque modéré car ce sont plutôt des pathogènes opportunistes : ils peuvent devenir dangereux seulement si la qualité écologique du Fraser devait encore se dégrader. Ces pathogènes sont très probablement présents au Canada depuis des siècles et la promiscuité des saumons dans les fleuves était autrefois bien plus importante. On n'a pas encore identifié de raisons certaines expliquant l'augmentation de certains pathogènes et/ou la régression des saumons.

Plusieurs de ces maladies peuvent être transmises aux saumons sauvages via les piscicultures ou par les poissons échappés de piscicultures où ces maladies étaient d'abord traitées par des antibiotiques et de plus en plus par vaccination. La consommation d’antibiotiques aurait chuté de 96 % en 10 ans ; au cours d’une année, 1 saumon sur 200 en prend, contrairement à 1 bovin sur 5 ou à 1 humain sur 2.

Le pou du poisson est problématique ; Lepeophtheirus salmonis affecte les espèces du genre Oncorhynchus, et Caligula clemensi affecte les espèces du genre Salmo. Plusieurs études démontrent que les cages d'élevage de saumon placées en rivière ou en estuaires, avec leurs très larges excès de densité de populations et les risques ainsi grandement accrus de contagions et épizooties, propagent des infestations de poux mortelles pour les jeunes saumons (et sur les harengs pour les cages en estuaires) qui ne peuvent résister à ces attaques concentrées[76] - [77].

Le ver nématode parasite Anisakis est un parasite trouvé chez les saumons. En pisciculture, un traitement thermique des aliments à risque du saumon permet de réduire les risques de parasitose.

Actions menées en faveur du saumon

Là où les saumons venaient autrefois frayer en nombre, de nombreux États, ONG ou collectivités ont mis en place des « plans saumons », souvent appuyés par des réglementations et un projet de restauration d'une « trame bleue » permettant la libre circulation des poissons.

Océan atlantique : L'association « NASCO[78] » (North Atlantic Salmon Conservation Organization), basée à Édimbourg (Écosse), a été créée en 1984 pour la conservation et gestion halieutique du Saumon atlantique[79]. Elle rassemble une dizaine d'organismes inter-étatiques et a accrédité de nombreux groupes de représentants de pêcheurs et ONG et groupes de pression (ex European Anglers Alliance (EAA)[80].

Le bilan scientifiquement étayé établi lors de sa réunion annuelle en 2013 est que malgré les dizaines[81] de plans et actions des gouvernements et régions concernés, la situation du saumon atlantique sauvage n'a jamais été aussi mauvaise, atteignant même un niveau historiquement faible[4].

Près de 10 ans après la création de la NASCO, en 1994, un autre accord international dit « résolution d'Oslo »[82] est signé. Il engage 7 états-membres (Canada, États-Unis, Norvège, Écosse, Irlande, Islande et îles Féroé, qui ont toutes une industrie piscicole développée) à réduire les interactions négatives entre fermes d'élevage de saumon et saumons sauvages, notamment en établissant des zones d'exclusion d'élevage à proximité des rivières à saumons et de corridors de migration, en testant et appliquant des systèmes prévenant les fuites de saumons d'élevage en mer (et les notifications de perte[83]), en développant des standards de qualité et de monitoring limitant les risques de diffusion ou persistance de pathogènes, etc., y compris dans les sédiments sur le fond marin[84] - [85] ;

Des plans de gestion restauratoire[86] ou conservatoire et des mesures d'assistance à la remontée vers les sources (passes à poissons) sont progressivement construites dans la plupart des pays où vivent des saumons, avec études hydrauliques et en s'appuyant sur l'étude des sauts du saumon[87], et des barrages artificiels sont « effacés », mais pas sur tous les cours d'eau.

En 2003, le bilan par le World Wildlife Fund et Atlantic Salmon Federation des actions effectuées dans les pays signataires de la résolution d'Oslo note que l'industrie de la salmoniculture n'a cessé de croître, non plus que ses conséquences néfastes sur les populations de saumons sauvages ; que la Norvège est le pays qui a pris les mesures les plus fortes avec le plus de succès, suivie par l'Écosse, le Canada, l'Irlande, L'Islande, les États-Unis puis les îles Féroé, dans cet ordre ; et que la moyenne du résultat à cette date ne dépasse pourtant guère 2 sur 10 dans l'échelle d'estimation mise en place dans le cadre de cette résolution d'Oslo[88].

Océan pacifique : En 1985, les États-Unis et le Canada ont signé un traité visant à mieux gérer et protéger les saumons du Pacifique. Ils ont créé une « Commission du saumon du Pacifique » dotée de fonds pour surveiller la mise en œuvre concrète de ce traité, et appuyé depuis 1999 par un Fonds spécial géré par un comité ad hoc, pour soutenir le traité sur le saumon du Pacifique. De son côté, l'ONG internationale (« Wild Salmon Center ») s'est constituée pour identifier, comprendre et protéger les écosystèmes des saumons sauvages du Pacifique, en complément du travail de la fondation (« Pacific Salmon Foundation »[89]) créée en 1987 pour fédérer les ONG œuvrant à la conservation et restauration des populations de saumons et à la renaturation de « rivières à saumons ». Elle a par exemple reçu en un don historique (5 millions de dollars, sur 5 ans) offert pour moitié par la « Commission du saumon pacifique (Pacific Salmon Commission ou PSF) » et pour moitié par le « Southern Fund Committee » afin de soutenir un projet dit « Salish Sea Marine Survival Project » qui vise à mieux identifier les facteurs de survie du saumon en mer[90]. Le « Southern Fund Committee » avait pour sa part déjà versé en 8 ans (de 2004 à 2012) plus de 29 millions de dollars pour sauver le saumon en Colombie britannique, dans l’État de Washington et dans l'Oregon, principalement via une meilleure gestion des pêcheries[90]et pour renaturer] les rivières à saumon, avec des résultats encore mitigés, ce qui a poussé le fonds à s'intéresser en 2013 à la phase de vie marine du saumon, en l’occurrence dans la Mer des Salish connue pour être une zone d'importance majeure pour la croissance en mer des saumons sauvages du Pacifique, mais où le saumon a jusqu'ici été peu étudié[90].

Recommandations générales : Elles sont à préciser au cas par cas, mais les acteurs concernés peuvent s'appuyer sur des « recommandations » internationales, publiées par exemple par la Fédération internationale du saumon atlantique (« Atlantic Salmon Federation »)[91] ainsi que sur des réglementations environnementales nationales[92], ou encore sur des recommandations et des guides de bonnes pratiques professionnelles[93] portant par exemple sur le bon confinement des poissons d'élevage élevés en cages aquacoles, surtout s'ils sont d'origine allochtone[94] - [95] - [96] - [97] ou sur la conduite à tenir en cas d'accident avec perte de saumons en mer ou en rivière[98]. Des guides zootechniques concernent aussi la gestion de pathogènes problématiques (exemple : furonculose)[99] chez des poissons élevés en cages flottantes.

Pour contrer la tendance au réchauffement de l'eau, la restauration de ripisylves de qualité peut rafraichir l'eau[100] et le fait de laisser ou reconstituer certains embâcles naturels peuvent aussi aider les poissons dans leur remontée.

Sensibilisation : Elle peut associer des citoyens, des scientifiques et des groupes consommateurs. Elle porte notamment sur la nécessité de protéger le saumon sauvage, actuellement en voie de disparition sur une grande partie de son aire de répartition :

- Elle peut concerner les pêcheurs encouragés à une gestion durable des stocks (pêche durable), en s'appuyant éventuellement sur des labels tels que le MSC et les aquaculteurs qui peuvent élargir leurs connaissances avec les publications d'organismes dédiés[101] - [102] ;

- Elle peut concerner les responsables politiques et divers décideurs (d'entreprises et filières halieutiques notamment) ;

- Elle peut enfin concerner le grand public qui sans cela prendra difficilement conscience de l'effondrement des populations sauvages alors que les étals offrent de plus en plus de saumon (aujourd'hui, 99 % des saumons dits « de l'Atlantique » dégustés dans le monde proviennent de l'aquaculture, dont la production a été multipliée par 300 depuis 1980). Aux États-Unis, la production de saumon atlantique est passé de rien en 1985 à plus de 14 000 tonnes 10 ans plus tard (en 1995).

En France : dès les années 1920, des arrêtés successifs cherchent à limiter la surpêche[103], mais, depuis les années 1980 principalement, la situation critique du saumon a déclenché dans ce pays des actions de comptages, de soutien des « stocks », de gestion de la pression de pêche (par attribution de quotas individuels (TAC ou Total Autorisé de Captures[104]), puis par rivières, avec variation du montant de la taxe, etc. et des opérations de repeuplement ainsi que des suppressions de barrage, non-restaurations de barrages ouverts, création de passes à poissons (dont l'une des deux plus grandes d'Europe en Alsace) et un effort général de reconquête et de protection des cours d'eau soutenu par l'Agence de l'eau et de nombreuses collectivités. Si quelques succès ont été obtenus, souvent pour de petits cours d’eau (Bretagne, Pyrénées…), la plupart des petits cours d'eau autrefois fréquentés par les saumons en sont aujourd'hui dépourvus ; là où les saumons sont encore présents, des situations de « congestion des parcours de pêche » sont fréquentes et la pression induite par la pêche est mal évaluée. La pêche au saumon est généralement ouverte en mars et fermée en septembre, mais avec des modulations possibles via des arrêtés préfectoraux. Des COGEPOMI (comités de gestion des poissons migrateurs) se réunissent chaque année sous l'égide des préfets, cherchant à améliorer la situation de tous les poissons migrateurs.

Le saumon et l'alimentation humaine

Préhistoire, Histoire

Le saumon est l'un des gros poissons les plus traditionnellement pêchés et consommés par l'Homme dans l'hémisphère nord, au moins depuis la Préhistoire comme en témoignent les restes de squelettes de grands saumons par exemple trouvés par les préhistoriens près des foyers préhistoriques à Brassempouy[105].

Il constituait l'essentiel des protéines animales de plusieurs tribus amérindiennes et était encore abondamment pêché par certaines populations amérindiennes jusqu'au 19e ou début du 20e siècle. Néanmoins, il était déjà en régression depuis l'arrivée des colons, en raison d'une industrialisation des pêcheries, ce qui fut source d'importantes rivalités entre Amérindiens et « Eurocanadiens rivaux », par exemple dès les années 1780 avec les indiens Micmacs qui en Gaspésie se sont retrouvés rapidement privés d'une partie de leurs ressources alimentaires, et d'une part de leurs richesses (le saumon séché étant aussi une des ressources utilisées pour le troc)[106]. En effet, en 1858, la loi (« Acte des pêcheries» du ) impose aux autochtones de se soumettre au gouverneur en conseil qui peut « octroyer des baux et permis spéciaux de pêche […] et faire tous règlements qui pourront être jugés nécessaires ou expédients pour mieux exploiter et régir les pêcheries de la province »[107] ; « un système de « bail et permis » est institué, et tous les pêcheurs doivent au préalable obtenir l'autorisation de l'Office des terres de la Couronne avant de s'engager dans la pêche au saumon »[108]. Les droits de pêche des Micmacs n'ont été reconnus qu'en 1999 par un jugement de la Cour suprême du Canada[106].

Les espèces consommées

Sept espèces de saumon sont consommées :

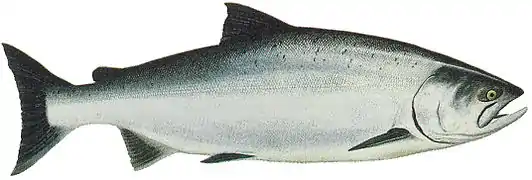

- Le saumon royal ou saumon chinook (Oncorhynchus tshawytscha) mesure en moyenne de 84 à 91 cm et pèse entre 13,5 et 18 kg. C'est le plus grand des saumons. Son dos est vert olivâtre, ses flancs et son ventre sont argentés, et ses gencives inférieures sont noires. Le dos, le dessus de la tête et les flancs sont tachetés de noir. La couleur de la chair varie de rose clair à orange foncé. Il est surtout commercialisé frais, congelé ou fumé ; on le met rarement en conserve. Il est très recherché fumé.

- Le saumon rouge (Oncorhynchus nerka) est l’espèce la plus recherchée après le saumon royal. Il mesure en moyenne entre 60 et 70 cm de long, et pèse entre 2 et 3 kg. Son dos est vert bleuté, ses flancs et son ventre argentés. Sa chair rouge mat est ferme et très savoureuse. Elle garde sa belle coloration rouge même lorsqu'elle est mise en conserve. Ce poisson plutôt mince, élancé et de taille uniforme se prête très bien à la mise en conserve. On le retrouve surtout sous cette forme, mais aussi fumé ou salé.

- Le saumon argenté ou saumon coho (Oncorhynchus kisutch) mesure en moyenne entre 45 et 60 cm et pèse de 2 à 4,5 kg. Son dos bleu métallique est orné de petites taches noires. Ses flancs et son ventre sont argentés. Le saumon argenté est la troisième plus importante espèce commerciale. Sa chair rouge orangé égale presque celle du saumon rouge ou du saumon royal. Elle se défait aussi en gros morceaux. Elle est plus pâle que la chair du saumon rouge. Très utilisé pour les conserves, le saumon argenté est également vendu frais, congelé ou fumé. Il est aussi commercialisé légèrement saumuré.

- Le saumon rose (Oncorhynchus gorbuscha) est le plus petit du genre. Il atteint sa maturité très tôt (deux ans). Il mesure en moyenne entre 43 et 48 cm et pèse entre 1,3 et 2,3 kg. Son dos vert bleuté est parsemé de grandes taches noires ; ses flancs sont argentés. Le saumon rose a longtemps été considéré comme une espèce de qualité inférieure (tout comme le keta) car sa chair rosée est plutôt molle et se défait en petits morceaux. Il est surtout mis en conserve, mais est également commercialisé frais, fumé ou congelé.

- Le saumon keta (Oncorhynchus keta) mesure en moyenne 64 cm et pèse de 5 à 6 kg. Son dos est bleu métallique et ses flancs et son ventre sont argentés. Il a sur les côtés de pâles rayures pourpres. Le saumon keta a la moins belle et la moins bonne chair. À peine rosée, elle est spongieuse, molle et se défait en petits morceaux ; elle a cependant l'avantage d'être moins grasse. Elle est meilleure fraîche. Elle est aussi mise en conserve, congelée, salée à sec ou fumée. C'est la moins coûteuse.

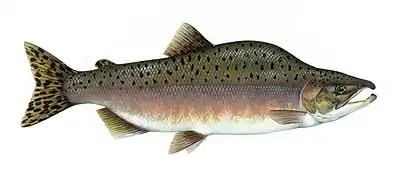

- Le saumon de l'Atlantique (Salmo salar) est le seul saumon qui vive dans l'Atlantique. Il semble être à la fois plus résistant et plus sauvage que le saumon du Pacifique et ne meurt pas après le frai ; il peut se reproduire deux, trois ou quatre fois. Le saumon de l'Atlantique est reconnu pour sa combativité et sa chair rose délicieusement parfumée. Son corps ressemble à celui des autres salmonidés et sa couleur varie avec l'âge. Son dos est brun, vert ou bleu, et ses flancs et son ventre, argentés. Les spécimens capturés mesurent de 80 à 85 cm et pèsent en moyenne 4,5 kg.

- La ouananiche (Salmo salar ouananiche) est un saumon d'eau douce. Il a été emprisonné dans les terres après l’époque glaciaire, ne pouvant pas retourner à la mer lorsque les eaux se sont retirées. Il demeure maintenant en eau douce de façon permanente même si, bien souvent, les cours d'eau qu'il fréquente ont un accès facile à la mer. On la retrouve sur la côte Est de l’Amérique du Nord ainsi qu'en Scandinavie. Ouananiche signifie "le petit égaré" en innu-aimun, langue d’une tribu amérindienne du Québec. Ce poisson forme une espèce à part entière, tant par son habitat que par certaines modifications corporelles qui le distinguent du saumon. Il est plus petit (entre 20 et 60 cm) et pèse rarement plus de 6 kg. Ses nageoires plus longues et plus fortes et sa queue grosse et puissante se sont développées en s’adaptant aux eaux vives de son environnement. Ses yeux ainsi que ses dents sont plus grands. Son dos noir est orné de taches rapprochées et bien définies. Ses flancs sont gris bleuâtre et son ventre argenté. La ouananiche s'apprête comme le saumon ou la truite.

Élevage et production

Le saumon sauvage est pêché depuis des milliers d’années, mais l’élevage du saumon, né en Écosse et en Norvège, date des années 1960. Il fut commencé en vue du repeuplement : on élevait alors seulement des juvéniles qu’on relâchait ensuite. Ensuite, on a cherché à garder les poissons jusqu’à l’âge adulte. L’élevage a alors gagné la Nouvelle-Écosse, puis le reste de la côte Est de l’Amérique du Nord (dans les années 1970), puis la côte Pacifique de l’Amérique du Nord. Dans les années 1990, il s’est développé au Chili. En France, deux entreprises se sont lancées dans l'aventure du saumon, une en Bretagne (Aber Wrach'), l'autre en Normandie (en rade de Cherbourg). Cette dernière est autorisée à produire 3 000 de saumon par an, mais n'en a guère produit plus de 300 ces dernières années.

La filière saumon se divise en deux : le saumon d’élevage et le saumon sauvage. Le saumon de l’Atlantique est produit à 93 % par l’élevage et à 7 % par la pêche. Pour le saumon du Pacifique, la proportion est de 12 % pour l’élevage et de 88 % pour la pêche.

Le saumon est le second produit de mer le plus élevé en aquaculture après la crevette. L'espèce élevée est principalement le saumon atlantique. La production de saumon dans des fermes d'aquaculture diminue la demande de saumon sauvage, mais, paradoxalement, augmente la demande d'autres poissons sauvages. En effet, les saumons sont carnivores et sont pour le moment nourris d'aliments préparés à base d'autres poissons sauvages. En conséquence, plus la population de saumon d'aquaculture augmente, plus la demande pour les poissons utilisés pour nourrir le saumon augmente aussi. Des travaux sont menés pour substituer des protéines végétales aux protéines animales destinées à nourrir les saumons d'élevage.

L'élevage du saumon dans l'estuaire des rivières à saumons ou des rivières qui abritent des populations de truites peut être néfaste pour ces poissons indigènes. Ces fermes d'élevage seraient de véritables sites de reproduction de parasites, tel le pou de mer. Il est également possible que le bagage génétique du saumon d'élevage vienne polluer celui des saumons sauvages. De plus, l'élevage intensif du saumon peut être une source importante de pollution organique.

L'indice de consommation d'un saumon d'élevage est d'environ 1,2.

Le saumon met trois ans pour arriver à maturité, mais une variété génétiquement modifiée arrive à maturité en un an. Les producteurs de cette variété cherchent à faire des saumons stériles pour éviter une dissémination dans le milieu naturel où ces saumons mettraient en danger la souche sauvage moins compétitive.

Régulièrement des tempêtes détruisent des enclos, et des saumons se retrouvent dans la nature (par exemple 100 000 dans le Maine lors d’une tempête). C’est ainsi que le saumon s’est implanté au Chili après s’être échappé d’élevages. Cependant, 99,7 % des saumons d’élevage ne s’échappent pas.

Sous anesthésie, on extrait les ovules (on les appellera œufs seulement une fois fécondé) d'une femelle mature. Un seul animal expulse environ 10 000 petites boules recueillies dans un seau. Ensuite, par des massages précis, l'aquaculteur prélève la semence blanche d'un mâle (appelée laitance) qu'il répand sur les ovules orangés. La substance obtenue est alors mélangée avec précaution. Ensuite on rajoutera de l'eau afin d’imiter les conditions naturelles. Pour assurer la fécondation, on utilise chaque fois les semences de trois mâles différents.

La naissance des larves de saumon (alevins) est calculée très précisément. À une température de 2 °C, les œufs éclosent en deux cents jours, à 4 °C en deux fois moins de temps.

Âgés de quelques semaines, les alevins sont enfermés dans des conteneurs hermétiques. On les nourrit de concentrés de vitamines et de blanc d'œuf dont les doses sont soigneusement contrôlées par ordinateur. Sous la lumière électrique, ils luttent sans cesse contre un courant artificiel circulaire. À ce régime de nage forcée, les saumons grossissent deux fois plus vite que dans la nature.

Utilisation alimentaire

Huile

Consommer de l'huile de chair de saumon permettrait de lutter contre l'excès de cholestérol et de prévenir les maladies cardiovasculaires. Ce phénomène est dû à sa richesse en acides gras polyinsaturés (dont les fameux oméga 3). Sont présents particulièrement les acides eicosapentaénoïque (E.P.A.) et docosahexaéonïque (D.H.A.).) et sa pauvreté en acides gras saturés.

La prise quotidienne de cette huile contribuerait à faire baisser de façon significative le « mauvais » cholestérol (LDL - lipoprotéines de basse densité) et les triglycérides sanguins anormalement élevés qui sont à l'origine de l'artériosclérose dont les conséquences peuvent être : hypertension artérielle, infarctus, accidents vasculaires cérébraux, etc. La forme habituelle d'utilisation est la gélule, à la dose moyenne de 1 g par jour.

Même si les poissons élevés en mer et les espèces sauvages contiennent des métaux lourds et autres polluants toxiques potentiellement néfastes pour la santé humaine[109], manger du saumon reste bon pour la santé[110].

Chair

La chair peut être vendue fraîche, congelée, fumée (emballée sous vide) ou servir d’ingrédient pour d’autres produits.

Œufs

Les œufs de saumon (parfois et abusivement[111] appelés « caviar rouge ») font chacun environ 5 mm de diamètre.

Ils servent à la reproduction des saumons, sont vendus, généralement accommodés en saumure, en tant que mets gastronomiques, ou utilisés comme ingrédient de préparations cosmétiques.

Les œufs sont extraits des saumons sauvages pêchés au filet ; on peut aussi les extraire (par pression du ventre) de la femelle sans tuer l’animal. Les zones d'approvisionnement, par ordre décroissant de tonnage, sont : l'Alaska, l'État de Washington et le Canada. La meilleure qualité se fait à partir des œufs frais. Il existe une production à partir d'œufs congelés mais les œufs souffrent de cette préparation lorsqu'ils doivent être pasteurisés.

Le délai entre la pêche et la mise en seaux du produit fini est de 24 heures pour le plus court et de 3 jours pour le plus long.

La qualité dépend de deux principes de base : la maturité et la fraîcheur.

Les œufs sont débarrassés des membranes adhérentes, puis sont saumurés sans autre additif. Le taux de sel idéal est de 4 à 4,5 % ; il permet une conservation à température contrôlée de plusieurs mois.

Peau

Une fois débarrassée de ses écailles (déchet), la peau sert à faire du cuir. Cette partie de la filière date de la fin des années 1980. Il s’agit de remplacer les parties dégradables de la peau par des produits chimiques imputrescibles. Le cuir de saumon ressemble à celui du crocodile.

Marché

La lutte contre les fraudes (saumon d'élevage vendu comme saumon sauvage) devrait être facilitée par des techniques génétiques (biopuces) qui vont permettre d'immédiatement identifier l'espèce de saumon, alors qu'une analyse chimique de l'écaille permet de voir s'il s'agit d'un saumon sauvage ou d'élevage (En raison de l'alimentation artificielle des saumons d'élevages, leurs écailles portent une signature chimique et isotopique différente de celle des saumons sauvages[112]. Il est également possible de détecter si un saumon dit sauvage est en fait un saumon d'élevage qui s'est enfui en mer)[113].

La Norvège est le premier producteur mondial de saumons, les fjords du pays étant riches en salmonidés. Le pays en exporte 323 000 tonnes. Le Chili et le Royaume-Uni occupent respectivement la deuxième et la troisième position. L'image du saumon norvégien a été ternie en 2011-2012 par la controverse écologique du pesticide diflubenzuron à nouveau massivement utilisé comme antiparasitaires contre les infestations de poux du saumon[114] devenu en quelques années résistant aux autres pesticides disponibles, et source de coûts croissants pour les pisciculteurs.

La France, le Canada et le Danemark sont spécialistes du fumage.

La France est le deuxième consommateur de saumon après le Japon.

En France, la consommation de saumon s’est accrue depuis 10 ans : elle importe de 120 000 à 130 000 tonnes par an, dont 35 % de saumon fumé. 90 % du saumon consommé provient d’élevage.

La moitié du saumon consommé en France provient de Norvège.

Pour les œufs, le principal marché est le Japon (3 000 à 4 000 tonnes par an) où les œufs sont consommés « façon caviar » très peu salés (ikura) ou très salés dans la poche entière (sujiko). En Europe, la consommation est d'environ 300 à 400 tonnes « façon caviar », en Amérique du Nord de 50 à 100 tonnes. La consommation en Russie a considérablement chuté.

La migration du saumon dans la culture

L'écrivain Anton Tchekhov décrit dans le compte rendu L'Île de Sakhaline ses observations sur la migration du saumon pendant son séjour à l'île de bagne russe[115] :

« Quand il pénètre dans l'embouchure, le saumon est sain et vigoureux, mais par la suite, sa lutte incessante contre le courant, l'entassement, la faim, le frottement et les coups contre les troncs noyés et les pierres entament ses forces, il maigrit, son corps se couvre d'ecchymoses, sa chair devient flasque et blanche, il découvre les dents ; il change à ce point d'aspect que les personnes non averties le prennent pour une autre espèce et l'appellent même parfois bécard. Peu à peu, il s'affaiblit, ne peut plus résister au courant et s'attarde dans les anses ou derrière les souches, la gueule enfoncée dans la berge ; alors, il se laisse prendre à la main et les ours le sortent d'un coup de patte. À la fin, complètement épuisé par le frai et le manque de nourriture, il meurt ; et l'on en voit, au milieu de fleuve, de nombreux spécimens qui dorment de l'éternel sommeil, cependant que les rives des cours supérieurs se parsèment de poisson crevé qui exhale une puanteur infecte. Toutes les souffrances qu'endure le poisson à la saison des amours s'appellent « la migration vers la mort », car c'est là qu'elle conduit inévitablement, aucun poisson ne retourne à l'océan, ils meurent tous en rivière. « L'épanouissement du concept de migration, dit Middendorff, l'élan irrépressible de l'attraction érotique poussé jusqu'à la mort ; dire qu'un pareil idéal se loge dans la petite cervelle d'un poisson humide et froid ! »

Calendrier

- Le 5e jour du mois de fructidor du calendrier républicain français est dénommé « jour du saumon »[116], généralement chaque 22 août du calendrier grégorien.

Notes et références

- Gende SM, Quinn TP, Willson MF. Consumption choice by bears feeding on salmon. Oecologia. 2001;127: 372–382.

- Marlene A. Wagner MA & Reynolds JD (2019) increase forest bird abundance and diversity| PLOS du 06 février | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210031 |Financements : Natural Sciences and Engineering Research Council and the Tom Buell BC Leadership Chair endowment funded by the Pacific Salmon Foundation and the BC Leading Edge Endowment Fund ; publié en licence ouverte : https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

- Murielle Bachelier, « Surpêche : enquête sur une catastrophe en cours », sur parismatch.com, (consulté le )

- NASCO, communiqué de presse (2013), International Conference Highlights the Precarious Situation Facing Wild Atlantic Salmon ; Synthèse des conclusions du 30e meeting annuel de NASCO, réuni à Drogheda (Irlande) du 4 au 7 juin 2013 (PDF, 2 pages) (en)

- Informations lexicographiques et étymologiques de « saumon » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales

- « salmo — Wiktionnaire », sur fr.wiktionary.org (consulté le )

- Ryall, P., Murray, C., Palermo, V., Bailey, D., & Chen, D. (1999). Status of Clockwork Chum Salmon Stock and Review of the Clockwork Management Strtategy. Fisheries and Oceans.

- Pacifique, O., & Pacífico, O. Comportement du saumon chum adulte migrant vers la côte de Sanriku( Behavior of adult chum salmon Oncorhynchus keta homing to the coast of Sanriku) ; Nippon Suisan Gakkaishi ; Ed:Nippon Suisan Gakkai, 1988, vol. 54, no8, pp. 1279-1287 (26 ref.) (ISSN 0021-5392) (fiche Inist-CNRS)

- Crossin GT, Hinch SG, Cooke SJ, Cooperman MS, Patterson DA, Welch DW, Hanson KC, Olsson I, English KK, Farrell AP (2009), Mechanisms influencing the timing and success of reproductive migration in a capital breeding semelparous fish species, the sockeye salmon Physiol Biochem Zool. Nov-Dec 2009 ; 82(6):635-52 (résumé)

- [vidéo]Saumons traversant une route inondée en remontant contre le courant, Canada, 2010

- Hinch SG, Cooke SJ, Farrell AP, Miller KM, Lapointe M, Patterson DA. (2012), Dead fish swimming: a review of research on the early migration and high premature mortality in adult Fraser River sockeye salmon Oncorhynchus nerka ; J Fish Biol. 2012 Jul; 81(2):576-99. Epub 2012 Jun 25.

- Shrimpton JM, Patterson DA, Richards JG, Cooke SJ, Schulte PM, Hinch SG, Farrell AP (2005), Ionoregulatory changes in different populations of maturing sockeye salmon Oncorhynchus nerka during ocean and river migration J Exp Biol. 2005 Nov; 208(Pt 21):4069-78

- Wipfli M.S, Hudson J & Caouette J (1998) Influence of salmon carcasses on stream productivity: response of biofilm and benthic macroinvertebrates in southeastern Alaska, USA. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 55(6), 1503-1511

- Pêches et Océans Canada (Gouvernement du Canada) Pou Du Poisson ; R et D en aquaculture au Canada de 2011, consulté 2013-10-31

- Les stades de croissance chez le copépode

- (en)Study confirms link beetween salmon migration and magnetic field, sur le site oregonstate.edu, consulté le 1er août 2014

- Scholz AT, Horrall RM, Cooper JC, Hasler AD. Imprinting to chemical cues: the basis for home stream selection in salmon. Science. 1976 Jun 18;192(4245):1247-9. (ncbi.nlm.nih.gov )

- Ueda H (2010), Physiological mechanism of homing migration in Pacific salmon from behavioral to molecular biological approaches ; Gen Comp Endocrinol. 2010-02-06 (résumé)

- Dittman, A. H., & Quinn, T. P. (1994). Avoidance of a putative pheromone, 17α, 20β-dihydroxy-4-pregnene-3-one, by precociously mature chinook salmon (Oncorhynchus tshawytscha). Canadian journal of zoology, 72(2), 215-219.

- SAGLIO, P. (1979). Interactions sociales chez les poissons: les phéromones (exposé présenté au séminaire INRA/CSP de février 1979). Bulletin Français de Pisciculture, (273), 173-184 (résumé).

- (en) Rusty C. Holleman, Edward S. Gross, Michael J. Thomas et Andrew L. Rypel, « Swimming behavior of emigrating Chinook Salmon smolts », PLOS ONE, vol. 17, no 3, , e0263972 (ISSN 1932-6203, PMID 35290382, PMCID PMC8923499, DOI 10.1371/journal.pone.0263972, lire en ligne, consulté le )

- Kreitmann, L. (1932). La vitesse de nage des poissons. Bulletin Français de Pisciculture, (54), 186-197 (extrait de la 1re page)

- de Lachadenède (Inspecteur général honoraire des Eaux et Forêts), P. (1958). Les gaves. Les saumons. Les échelles. Bulletin Français de Pisciculture, (190), 13-24.

- De Bouville, R. D. D. (1930). Observations sur le saut du saumon. Bulletin Français de Pisciculture, (25), 5-8. extrait (1re page)

- Thioulouze (79), cité par R Cuinat (1987), voir bibliographie ci-dessous

- Cuinat, R. (1987). Comportement migratoire du saumon Loire-Allier: le problème des obstacles. La Houille Blanche, (1-2), 89-98 (résumé).

- Webster, S. J., Dill, L. M., & Butterworth, K. (2007). The effect of sea lice infestation on the salinity preference and energetic expenditure of juvenile pink salmon (Oncorhynchus gorbuscha). Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 64(4), 672-680.

- Merz JE, Moyle PB. Salmon, wildlife, and wine: marine-derived nutrients in human-dominated ecosystems. Ecol Appl. 2006;16: 999–1009.

- Tonra CM, Sager-Fradkin K, Morley SA, Duda JJ, Marra PP. The rapid return of marine-derived nutrients to a freshwater food web following dam removal. Biol Conserv. 2015;192: 130–134.

- Reimchen TE. Diverse Ecological Pathways of Salmon Nutrients Through an Intact Marine-terrestrial Interface. 2017; 350–368.

- Fisheries and Oceans Canada. Canada’s Policy for Conservation of Wild Pacific Salmon. Fisheries (Bethesda). 2005

- Price K, Roburn A, MacKinnon A. Ecosystem-based management in the Great Bear Rainforest. For Ecol Manage. Elsevier B.V.; 2009;258: 495–503

- Xiang H, Zhang Y, Richardson JS. Importance of Riparian Zone: Effects of Resource Availability at Land-water Interface. Riparian Ecol Conserv. 2017;3: 1–17

- Basé sur des données provenant de la pertinentes FAO

- World Wildlife Fund (2001). The Status of Wild Atlantic Salmon: A River by River Assessment. Oslo, Copenhagen and Washington, D.C.: WWF-Norway, WWF-U.S. and WWF European Freshwater Program.

- ex : Government of Ireland (1988). The Environmental Assessment (Salmon Farming in Marine Waters) Regulation 1988. Dublin: The Stationery Office Limited.

- Cooke SJ, Hinch SG, Crossin GT, Patterson DA, English KK, Healey MC, Shrimpton JM, Van Der Kraak G, Farrell AP (2006), Mechanistic basis of individual mortality in Pacific salmon during spawning migrations ; Ecology. Juin 2006 ; 87(6):1575-86 (résumé)

- Crossin GT, Hinch SG, Cooke SJ, Cooperman MS, Patterson DA, Welch DW, Hanson KC, Olsson I, English KK, Farrell AP (2009), Mechanisms influencing the timing and success of reproductive migration in a capital breeding semelparous fish species, the sockeye salmon ; Physiol Biochem Zool. Nov-Dec 2009 ; 82(6):635-52.

- Michael Ken (2011) Les maladies infectieuses et leurs impacts potentiels sur la survie du saumon rouge du fleuve Fraser ; février 2011 rapport technique no 1. Vancouver (Colombie-Britannique) ; www.cohencommission.ca (PDF, 69 pages)

- voir notamment page 3 et 4 sur 57 in Caron, F., Fontaine, P. M., Bujold, V., & Société de la faune et des parcs du Québec. Vice-présidence au développement et à l'aménagement de la faune. (2003), L'état des stocks de saumon au Québec en 2002. Québec: Société de la faune et des parcs Québec, Vice-présidence au développement et à l'aménagement de la faune (PDF, 57 p)

- (en-US) « In Norway, fears of a pink salmon invasion in 2023 », sur Newsendip, (consulté le )

- Dominy, C. L. (1973). Recent changes in Atlantic Salmon (Salmo salar^) runs in the light of environmental changes in the Saint John River, New Brunswick, Canada. Biological Conservation, 5(2), 105-113.

- Chasses, pêches : extrait du Recueil de planches sur les sciences, les arts libéraux et les arts méchaniques] (numérisé par Gallica et la BnF)

- Autre illustration provenant de l'encyclopédie de Diderot, montrant des techniques de pêche intensive du saumon, utilisées en France au XVIIIe siècle

- Sibbald, B. (2003) Larvicide debate marks start of another West Nile virus summer. Canadian Medical Association Journal, 168(11), 1455-1455 (résumé).

- Duston & al. (1991), cités par P. Martin et al.

- McCormick & al. (1996), cités par P. Martin et al.

- McCormick, S. D., J. M. Shrimpton, and J. D. Zydlewski (1997) Temperature effects on osmoregulatory physiology of juvenile anadromous fish. Pages 279–301 in C. M. Wood and D. G. McDonald, editors. Global warming : implications for freshwater and marine fish. Cambridge University Press, Cambridge, UK.

- Jonhston & Saunders (1989)

- McCormick, S. D., R. A. Cunjak, B. Dempson, M. F. O’Dea, and J. B. Carey (1999) Temperature-related loss of smolt characteristics of Atlantic salmon (Salmo salar) in the wild. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 56:1649–1658

- Martin, Patrick et Rancon, Jocelyn, Saumon précoce, Echos de France, CNSS (Conservatoire National du Saumon Sauvage) ; Voir p. 4.5 du pdf

- Sykes, G. E., Johnson, C. J., & Shrimpton, J. M. (2009). http://odp.trrp.net/FileDatabase/MeetingAttachments/356-Sykes_et_al_20091.pdf Temperature and flow effects on migration timing of Chinook salmon smolts]. Transactions of the American Fisheries Society, 138(6), 1252-1265 résumé)

- Crossin, G.T., Hinch, S. G., Cooke, S.J., Welch, D.W., Lotto, A. G., Patterson, D. A., Jones, S. R. M., Leggeatt, R. A., Mathes, M. T., Shrimpton, J. M., Van Der Kraak, G. and Farrell, A. P. (2008). Exposure to high temp erature in fl uences the behaviour, physiology, and survival of sockeye salmon during spawning migration. Can. J. Zool. 86: 127 – 140.

- Barbin Zydlewski, G., Haro, A., Mc Cormick, S.D. (2005). Evidence for cumulative temperature a s an initiating and terminating factor in downstream migratory behaviour of Atlantic salmon (Salmo salar) smolts. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 62 : 68 - 78

- Jonsson B, Jonsson N (2009), A review of the likely effects of climate change on anadromous Atlantic salmon Salmo salar and brown trout Salmo trutta, with particular reference to water temperature and flow. J Fish Biol. 2009 Dec; 75(10):2381-447

- Farmer, G. J., Saunders, R. L., Goff, T. R., Johnston, C. E., & Henderson, E. B. (1989). Some physiological responses of Atlantic salmon (Salmo salar) exposed to soft, acidic water during smolting. Aquaculture, 82(1), 229-244 (résumé).

- Saunders, R. L., Henderson, E. B., Harmon, P. R., Johnston, C. E., & Eales, J. G. (1983), Effects of low environmental pH on smolting of Atlantic salmon (Salmo salar)”. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 40(8), 1203-1211 (résumé).

- (voir fig3, page 51/78 du rapport Habitat protection and restauration, Session spéciale de NASCO consacrée à la restauration des cours d’eau, en juin 2002, à thorshavn dans les îles Féroé

- Barton, B. A. and G K. Iwama (1991). Physiological Changes in Fish from Stress in Aquaculture with Emphasis on the Response and Effects of Corticosteroids. Annu. Rev. Fish. Dis. 1: 3-26.

- ex : Hammell, K. L. and I. R. Dohoo (1999). Infectious Salmon Anemia Epidemiology in Atlantic Canada. Paper presented to Aquaculture Canada 99 Conference, Victoria, B.C. 26-29, October.

- Auditor-General of Canada (2000). Fisheries and Oceans: The Effect of Salmon Farming in British Columbia on the Management of Wild Salmon Stocks. Ottawa: Office of the Auditor-General.

- Butler, J. R. A. and J. Watt (2002), Impacts of Salmon Farming on the Scottish West Coast: priorities in conserving Wild Stocks. Paper for AFS Symposium, July 15-18.

- Paone, S. (2000). Industrial Disease: The Risk of Disease Transfer from Farmed Salmon to Wild Salmon. Tofino, B.C.: The Friends of Clayoquot Sound

- Prevost, E. (1999). Utilisation d'un test de randomisation pour détecter l'effet de rejets polluants dans un cours d'eau: application à l'impact d'effluents de piscicultures sur la production de juvéniles de saumon atlantique. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, (355), 369-386 (résumé).

- Beland, K. F., Roberts, F. L., & Saunders, R. L. (1981). Evidence of Salmo salar× Salmo trutta hybridization in a North American river. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 38(5), 552-554 ([Salmo salar× Salmo trutta résumé]).

- Clancy, M.A. (2000). Use of Hybrids Complicates Salmon Talks. Bangor Daily News. January 26.

- Muir, W. D., W. S. Zaugg, A. E. Giorgi, and S. McCutcheon. 1994. Accelerating smolt development and downstream movement in yearling Chinook salmon with advanced photoperiod and increased temperature. Aquaculture 123:387–399.

- McCormick, S. D., R. L. Saunders, E. B. Henderson, and P. R.Harmon. 1987. Photoperiod control of parr–smolttransformation in Atlantic salmon (Salmo salar): changesin salinity tolerance, gill Naþ,Kþ-ATPase activity, andplasma thyroid hormones. Canadian Journal of Fisheriesand Aquatic Sciences 44:1462–1468.

- Fraser, N. H. C., & Metcalfe, N. B. (1997), The costs of becoming nocturnal: feeding efficiency in relation to light intensity in juvenile Atlantic salmon. Functional Ecology, 11(3), 385-391