Tributylétain

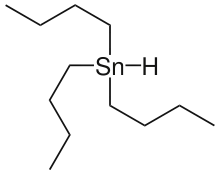

Les tributylétains (TBT) sont un groupe de composés organostanniques contenant le groupement (C4H9)3Sn tel que l'hydrure de tributylétain ou l'oxyde de tributylétain. Ce sont de puissants biocides, toxiques pour les végétaux et d'autres organismes. Pour cette raison ils ont été les principales substances actives de certains biocides pour le contrôle d'un large spectre d'organismes. Ils ont été utilisés comme pesticides et dans les antifoulings dès les années 1960 mais surtout dans les années 1970 avec l'explosion de la construction navale et de la plaisance.

Ces composés sont à présent inclus dans la convention de Rotterdam[1] et ont été bannis par l'Organisation maritime internationale[2].

Ils se sont avérés être aussi des leurres hormonaux capables à faibles doses de masculiniser les femelles de certaines espèces aquatiques, et on peut craindre des effets similaires sur d'autres espèces, dont l'Homme. De nombreuses alternatives sont testées ou vendues, mais rares sont celles qui ne semblent pas poser de problèmes d'environnement ou de santé.

Ce sont des polluants de l’annexe 2 de la stratégie de l’OSPAR. Comme le plomb, ils sont interdits dans les peintures qui en contenaient 20 % à la fin des années 1980 et qui en Europe n'en contiennent théoriquement plus[3].

Exemples

On compte parmi les tributylétains industriels les plus courants :

- l'oxyde de tributylétain (TBTO),

- le benzoate de tributylétain (TBTB),

- le linoléate de tributylétain (TBTL),

- le méthacrylate de tributylétain (TBTM),

- le fluorure de tributylétain (TBTF),

- le chlorure de tributylétain (TBTCl),

- le phosphate de tributylétain

- le naphténate de tributylétain (TBTN).

Histoire et usages du TBT

Le TBT est utilisé depuis 1950 environ pour le traitement du bois, comme pesticide antifouling dans les peintures marines, fongicide dans les textiles et les systèmes hydrauliques industriels, tels que les tours de refroidissement et les systèmes de réfrigération d'eau, dans les papeteries et les industries utilisant de la pâte de bois, ainsi que dans les brasseries. L'oxyde de tributylétain est le TBT le plus utilisé.

En 1992, environ 1000 tonnes ont été mises sur le marché dont 90 % pour produire des antifoulings, 10 % pour la protection du bois et moins de 0,5 % comme additif au PVC (Anonymus, 2003). L'Allemagne en produisant encore 2000 tonnes (dont 70 % exportés)[4]. À la suite de la médiatisation de son écotoxicité et en raison de son caractère de perturbateur endocrinien, sa production industrielle a chuté, passant de 35 000 tonnes en 1995 à 5 000 tonnes en 2000 (division par 7 en 5 ans)[4].

En laboratoire de chimie, l'hydrure de tributylétain produit par exemple, par réaction entre le tétrahydruroaluminate de lithium et le chlorure de tributylétain est utilisé pour substituer des halogènes dans des composés organiques par des atomes d'hydrogène.

Règlementation

La France (avec un décret en 1981 puis un arrêté du ) a été le premier pays à limiter l'emploi des tributylétains toxiques dans les antifoulings (peintures dites « antisalissure »[5]. Elle l'a fait pour protéger l’exploitation des coquilles Saint-Jacques, des moules et surtout des huîtres qui, dès 1975, paraissaient affectées par ce produit sur certaines zones du littoral atlantique. Le lien avec le TBT n'a été vraiment scientifiquement prouvé que dans les années 80, notamment dans le bassin d'Arcachon. La chute de production de coquillages a été de 15 000 T à 3 000 T, avec chez l'huître une déformation de la chambre (« chambrage »), une inhibition complète de la fécondation à partir d'environ 100 μg·l-1, des anomalies de développement des embryons et larves à partir d'environ 2 μg·l-1, et des perturbations de la croissance larvaire dès 20 nanogrammes par litre. Chez les gastéropodes, un « Imposex » était constaté à très faible dose[5].

Après la France, et avant l'interdiction par l'OMI, le TBT a été partiellement ou totalement interdit dans les antifoulings au Royaume-Uni (1987), aux États-Unis (1988), en Nouvelle-Zélande (1988), Australie (1989) et Norvège (1989) ainsi que dans d'autres pays[6].

Processus d'interdiction

En 1982, la France est le premier pays à interdire l'emploi des TBT sur les bateaux, mais uniquement pour les coques de moins de 25 m de long. En , une résolution de l’OMI (A.895) a été proposée et adoptée le , interdisant les peintures antifouling à base d’étain à compter du . Leur présence sur la coque d’un navire sera interdite dès 2008. Leurs molécules de dégradation et métabolites (dont l'étain qui n'est pas dégradable) persisteront néanmoins longtemps dans les sédiments des ports et sur les sites d'immersion de boues de dragage et à leur aval à la suite des remises en suspension le cas échéant.

En 2005, selon l'INERIS[7], des tributylétains pourraient encore servir :

- comme antifongique (anti-moisissure) dans l’industrie du papier, du cuir et du textile et dans les circuits de refroidissement ;

- comme désinfectant et biocide dans les tours de réfrigération et les centrales électriques, en milieu hospitalier, etc. ;

- comme répulsif pour rongeurs ;

- comme anti-parasitaire dans la brasserie et la maçonnerie ;

- comme biocide certains produits grands publics (oreillers anti-allergéniques, aérosols pour les pieds ;

- comme biocide pour des fibres textiles ;

- comme catalyseur dont des traces pourraient subsister dans le cuir, le polyuréthane, le polyacrylate) ;

- comme élément dans des produits pharmaceutiques (RPA, 2003) ou certaines mousses polyuréthanes. L’Agence Danoise de l’Environnement a détecté du TBT (à des taux de l’ordre du mg/kg) dans des produits de grande consommation en PVC[8], qui pourraient être des impuretés de composés organostanniques (MBT, DBT) utilisés comme additifs stabilisants du PVC.

En France, dans le bassin Adour-Garonne, une augmentation ponctuelle (dans l'espace et le temps) des taux de TBT (> 10 ng/l) a été mesurée dans l'eau en aval des stations d’épuration.

Cinétique et comportement dans l'environnement[9]

Le TBT est soluble dans l'eau

Dans l'eau salée (mer, estuaires) il se dissout sous forme d'hydroxydes, de carbonates ou de chlorures et est mal adsorbé sur les matières en suspension (5 % max), et s'il se dégrade sous l'action de la lumière et de certains microbes, de nombreux organismes ont le temps de l'ingérer avant qu'il disparaisse de l'environnement. Or des TBT sont perdus dans l'environnement marin en grande quantité par les peintures antisalissure, et ils sont bioaccumulables, notamment par les organismes filtreurs.

En eau douce (canaux, rivières, lacs..) le TBT sont au contraire fortement adsorbés sur des matières en suspension, d'où des contaminations importantes des sédiments jusqu’à 1 000 fois plus importantes (jusqu'au mg/kg) que dans la colonne d’eau (en µg/l).

Leur demi-vie en eau douce varie de 360 à 775 jours dans les sédiments de surface, et de 10 ans voire plus en condition anaérobie.

Les TBT peuvent être dégradés, par photolyse[10] (dans la partie de la colonne d'eau exposée à la lumière, et sur l'estran, très exposé aux UV à marée basse. Ils peuvent aussi être dégradés par des micro-organismes (biodégradation)[10]. Ils donnent alors deux molécules de dégradation réputés moins toxiques qu'eux ; les dibutylétains et les monobutylétains[10].

La demi-vie des TBT varie de quelques jours (au soleil, en milieu agité et oxygéné) à quelques semaines dans la colonne d'eau. Sa décomposition est par contre beaucoup plus lente quand il a été accumulé par des sédiments[10], en particulier si ces derniers sont anoxiques[10], ce qui est très fréquent dans les estuaires et dans les ports ; leur demi-vie est alors de plusieurs années, ce qui laisse penser que les zones portuaires fermées, de chantiers navals, et de carénage, ou autres zones très polluées ne s'épureront que lentement, comme le confirment les mesures faites depuis leur interdiction dans la plupart des antifoulings.

Une étude suisse a montré que - comme pour la perméthrine - les effluents des ménages sont en suisse une source de TBT qui n'est pas dégradée dans les stations d'épuration est qui est retrouvé dans les boues d'épuration ; Au vu des taux de TBT de ces boues au début des années 2000 et sachant que 84 000 tonnes de matières sèches ont été épandues en Suisse en 1999 ce seraient 12,4 kg de TBT pur qui ont été ainsi répandus dans l'environnement ; pour évaluer le risque écotoxicologique représenté par ces épandages une estimation de la concentration dans la couche supérieure du sol a été faite, d'après la méthode proposée par la Commission Européenne en 2003 [11]) ; le calcul aboutit à "un facteur de risque très faible"[12].

Produits de dégradation

Les tributylétains se dégradent en libérant du dibutylétains (DBT) et du monobutylétains (MBT), également toxiques, mais moins que ne le sont les TBT.

Cinétique environnementale

Les TBT sont perdus dans l'environnement marin en grande quantité par les peintures antisalissure, et ils sont bioaccumulables, notamment par les organismes filtreurs.

Ils peuvent être dégradés, par photolyse[10] (dans la partie de la colonne d'eau exposée à la lumière, et sur l'estran, très exposé aux UV à marée basse. Ils peuvent aussi être dégradés par des micro-organismes (biodégradation)[10]. Ils donnent alors deux molécules de dégradation réputés moins toxiques qu'eux ; les dibutylétains et les monobutylétains[10].

La demi-vie des TBT varie de quelques jours (au soleil, en milieu agité et oxygéné) à quelques semaines dans la colonne d'eau. Sa décomposition est par contre beaucoup plus lente quand il a été accumulé par des sédiments[10], en particulier si ces derniers sont anoxiques[10], ce qui est très fréquent dans les estuaires et dans les ports ; leur demi-vie est alors de plusieurs années, ce qui laisse penser que les zones portuaires fermées, de chantiers navals, et de carénage, ou autres zones très polluées ne s'épureront que lentement, comme le confirment les mesures faites depuis leur interdiction dans la plupart des antifoulings.

Écotoxicologie

Leur toxicité pour l'environnement et certains organismes n'a fait l'objet d'inquiétudes qu'au milieu des années 1970.

On a d'abord constaté qu'un petit escargot marin, le pourpre de l'Atlantique femelle (Nucella lapillus) s'avérait sensible à des concentrations infimes de TBT (un demi-nanogramme (ng) par litre, suffisantes pour faire apparaître un pénis chez la femelle de cet animal, lequel finit par bloquer l'oviducte, bloquant la reproduction de l'espèce, provoquant en quelques années des diminutions brutales de population, voire des extinctions locales[10]. Ce phénomène baptisé « imposex » (pour imposition des caractéristiques physiologiques sexuelles mâles sur les femelles d'une même espèce) est l'un des effets de polluants dits perturbateurs endocriniens a ensuite été constaté chez plus de 70 espèces de gastéropodes marins de par le monde[10].

On a aussi constaté que les huîtres qui les accumulaient se déformaient (formation de chambres se remplissant d'une substance mucilagineuse translucide dans la coquille) et à forte dose mouraient, en raison d'interactions des produits avec le métabolisme du calcium chez l'huître[10].

Comme le montre la contamination des espèces du sommet de la pyramide alimentaire, tout le réseau trophique est concerné. Les TBT sont bioconcentrés plus vite qu'il ne se dégrade. On les retrouve notamment chez les grands et petits cétacés vivant dans les eaux des États-Unis, de l'Asie du sud-est, comme en mer Adriatique et en mer Noire[10].

Aux doses où ils sont trouvés, ils diminuent la résistance immunitaire des animaux, dont les poissons et en particulier les poissons plats qui en contiennent plus, notamment sur les sédiments vaseux à proximité des ports et estuaires [10].

En dépit de l'interdiction totale mondiale de la peinture à base de tributylétain en 2008, il continue d'être trouvé à des niveaux toxiques dans les zones de fort trafic maritime (dans les ports notamment). Ils restent extrêmement toxiques enfouis dans les sédiments d'où ils peuvent ensuite être extraits par les animaux fouisseurs, ou remis en suspension lors des curages ou clapages en mer, ou dans les turbulences provoquées par les hélices de navires, ou encore lors d'opération de chalutage.

Des effets importants sur la démographie des populations de divers organismes sont observés dès 40 ng par gramme de poids sec.

Tentatives de remédiation

Un port de Nouvelle-Zélande a cherché à réduire les taux de tributylétain et de cuivre à des valeurs acceptables. copépodes. Après l'évacuation d'une partie du sédiment pollué, les copépodes benthiques restaient affecté (inhibition de la reproduction) alors que les copépodes pélagiques se portaient mieux [13]

Détection

Les moyens d'analyses physicochimiques classiques restent couteux (plus de 150 euros l'analyse). Ce coût pourrait être divisé par 10, par exemple au moyen d'essais bactérien[5].

Une bioindication peut se faire à partir de certains coquillages, dont les huitres[14].

Notes et références

- (en) Secretariat for the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade, « Decision Guidance Document for Tributyltin Compounds », United Nations Environment Programme, (consulté le )

- (en) « Focus on IMO - Anti-fouling systems », International Maritime Organisation

- Royal Haskoning, 2003

- Plagellat C (2004) Origines et flux de biocides et de filtres UV dans les stations d'épuration des eaux usées : Thèse de doctorat en chimie (1ère étude sur l’analyse de boues d’épuration pour plusieurs de ces molécules), École polytechnique fédérale de Lausanne |PDF| voir p34/244 p.

- Marie José Durand et Hervé Gueuné (Laboratoire CBAC ; Capteurs Bactérien pour l’Analyse et le Contrôle) UMR CNRS 6144 GEPEA, « Un test bactérien pour la détection du Tributylétain dans des peintures antisalissures des navires »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Reedexpo, Pollutec, consulté 2011/05/07

- OMI, « Anti-fouling systems »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), Focus on IMO, 2002, consulté 2011/05/07

- INERIS qui cite une étude de l'Université de Pau et des Pays de l’Adour, Agence de l’eau Adour-Garonne. 2001 (Étude de spéciation des composés organostanniques sur eaux et sédiments du bassin Adour-Garonne

- MILJØ-KEMI, 2001)

- Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2001

- TBT in antifouling paints: National Institute for Coastal and Marine Management / RIKZ, Netherlands. MEPC42/Inf.10.

- calcul de PEC (Predicted environmental concentration : concentration estimée dans l’environnement, qui ne prend pas en compte la dégradation ni l'accumulation et d'autres apports que l’épandage (retombées sèche ou humide...)

- Plagellat C (2004). Origines et flux de biocides et de filtres UV dans les stations d'épuration des eaux usées : Thèse de doctorat en chimie (1ère étude sur l’analyse de boues d’épuration pour plusieurs de ces molécules), École polytechnique fédérale de Lausanne |PDF| 244 p.

- Maria P. Charry & al. (2020) Assessing the Efficacy of a Sediment Remediation Program Using Benthic and Pelagic Copepod Bioassays ; Environ Toxicol Chem 2020; 39: 492–499. 06 November 2019 (résumé )

- Evans, S.M. et T. Leksono (1995). The use of whelks and oysters as biological indicators of pollution from anti - fouling paints. J. Biol. Edu. 29:97 - 102

Voir aussi

Bibliographie

- (en) Cardwell, R. D., and A. W. Sheldon (1986). A risk assessment concerning the fate and effects of tributyltins in the aquatic environment. Pages 1117 - 1129 in G. L. Maton (ed.). Proceedings Oceans 86 Conference, September 23 - 25, 1986, Washington, D.C. Volume 4. Organotin symposium. Avail. from Marine Technology Society, 2000 Florida Ave. N.W., Washington, D.C.

Articles connexes

Liens externes

- Fiche INERIS (mise à jour : )

- Modèle de prédiction de contamination environnementale par les antifoulings

- Recherche d'alternative

- site Internet des fabricants américains de stabilisants à l’étain

Pour en savoir plus :

- Rapport OMS, Concise International Chemical Assessment Document 14 TRIBUTYLTIN OXIDE, 1999

- 11èmes journées de la médecine des Gens de mer, organisé avec le Ministère de l'Écologie et du Développement durable.

- Revue Medicina Maritima qui a produit plusieurs articles dont « Risques toxicologiques à bord des navires » .

- Fiche d'identité : (de) Laboratoires Merck