Pêche durable

La pêche durable (anciennement soutenable, en traduction littérale de l'anglais sustainable) est l'application à la pêche des principes du développement durable ou soutenable tels que reconnus par la communauté internationale à Rio de Janeiro en .

Elle s'appuie sur des disciplines théoriques, telle que la dynamique et gestion des pêcheries et des méthodes de capture qui visent à atténuer la surpêche, les prises accessoires et la destruction des fonds.

Historique

Les questions de surexploitation des ressources halieutiques et de dynamique et gestion des pêcheries préoccupent les sociétés depuis des siècles. Une réglementation de la pêche existe ainsi en Norvège depuis le XVIIe siècle[2]. En 1609 dans son Mare Liberum (en), le juriste Grotius, fondateur d'un droit international basé sur le droit naturel, écrit : « La pêche en mer est libre, car il est impossible d’en épuiser les richesses ». En 1851, on peut lire dans le Moby Dick d'Herman Melville à propos des baleines : « Bien qu’il y ait si peu de temps — la valeur d’une courte vie d’homme — la population des bisons en Illinois ait dépassé la population humaine actuelle de Londres, et bien qu’il n’en reste plus ni une corne ni un sabot, et bien que cette extermination soit due à la lance des chasseurs, la nature si différente de la chasse à la baleine interdit absolument une fin aussi indigne au Léviathan ». Lors de l’ouverture de l’exposition internationale sur la pêche (en) tenue à Londres en 1883, le biologiste Thomas Henry Huxley déclare : « Je crois pouvoir affirmer avec confiance que, avec nos modes de pêche actuels, un bon nombre des plus importantes pêcheries de mer — comme celles de la morue, du hareng et du maquereau — sont inépuisables »[3]. Le zoologiste Ray Lankester lui rétorque : « une erreur serait de croire que l'océan était un vaste grenier dont les ressources sont infinies »[4]. En 1900, le professeur de zoologie Walter Garstang (en) publie un article intitulé The impoverishment of the sea[5] dans lequel il démontre que la pression de pêche réduit les abondances des espèces capturées mais aussi celles des autres espèces par des effets indirects. Son travail sur les pêches en Mer du Nord, montre que les poissons sont des ressources non renouvelables qui sont vouées inexorablement à l'épuisement en cas de surexploitation[6].

La prise de conscience des risques de surexploitation qu'engendrent l'accroissement du tonnage des navires et de leur nombre ainsi que le perfectionnement des engins de pêche, se manifeste par la constitution d'organes scientifiques, en premier lieu le Conseil international pour l'exploration de la mer[7] qui attire l'attention des États industriels au début des années 1930 sur ces risques, et contribue à la signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux (Convention de Genève du 21 septembre 1931 sur la pêche à la baleine, Convention de Londres du 23 mars 1937 sur la réglementation des mailles des filets et la taille minimale des poissons en Mer du Nord)[8].

Si la mise en place d'une pêche durable respectueuse de l'environnement et subvenant aux besoins alimentaires des hommes est une préoccupation de plus en plus partagée depuis la seconde moitié du XXe siècle, la transition vers ce type de pêche peut être différente d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, et d'une pêche à l'autre[9]. Ainsi, selon les chiffres rendus publics par l’Ifremer en 2019, 48 % des volumes pêchés en France en 2018 proviennent de stocks de poissons (en) exploités de manière durable, 27 %[10] des volumes proviennent de stocks surpêchés[11].

Principales causes de la chute de la biodiversité marine

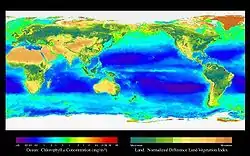

Les principales causes de la chute de la biodiversité marine sont la surpêche, la destruction des habitats, les impacts du changement climatique (acidification des océans, réchauffement et de la couche de surface et plus forte stratification qui entraîne une désertification des océans, un déplacement des espèces et des déphasages chronobiologiques), la pollution marine, les maladies et parasites des poissons (en)

Critiques

En 2021, le film Seaspiracy[12] épingle les labels de pêche durable et notamment le Marine Stewardship Council pour leur inefficacité à réduire les terribles dégâts produits par la pêche industrielle, dont ils ne contribuent selon l'auteur qu'à aménager l'acceptabilité. Quasiment aucun contrôle n'a lieu en mer, où le bycatch extermine des millions de cétacés, tortues, requins, oiseaux et poissons non-commerciaux, et aucune définition consensuelle de la pêche durable n'existe.

Pour des chercheurs du Leibniz-Institut für Meereswissenschaften, le label MSC n'aurait quasiment aucune conséquence sur l'évolution du stock de poisson[13].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Filmographie

- (en) Ali Tabrizi, « Seaspiracy : La Pêche en Question », sur Netflix, .

Notes et références

- (en) Jeffrey J. Polovina, Evan A. Howell, Melanie Abecassis, « Ocean's least productive waters are expanding », Geophysical Research Letters, vol. 35, no 3, (DOI 10.1029/2007GL031745)

- Affaire des pêcheries (Royaume-Uni C. Norvège), International Court of Justice, , p. 247.

- « Quand le poisson se fait rare… », sur echomagazine.ch, .

- Philippe Cury, « Une mer sans poissons ? Vers des pêches lentes », dans Jean-François Toussaint, Bernard Swynghedauw, Gilles Bœuf, L’homme peut-il s’adapter à lui-même, Quæ, , p. 101.

- (en) W. Garstang, « The impoverishment of the sea: A Critical Summary of the Experimental and Statistical Evidence Bearing upon the Alleged Depletion of the Trawling Grounds », Journal of the Marine Biological Association, vol. 6, no 1, , p. 1–69 (DOI 10.1017/S0025315400072374).

- (en) Alasdair McIntyre, Life in the World's Oceans. Diversity, Distribution, and Abundance, Wiley, , p. 5.

- En France, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, l'ancêtre de l'Ifremer, est créé en 1918 afin de répondre aux problèmes posés par l'industrialisation croissante de la pêche.

- Jean-Grégoire Mahinga, La pêche maritime et le droit international, éditions L'Harmattan, , p. 26.

- OCDE, Les mécanismes du marché au service de la pêche, OECD Publishing, , p. 227.

- Les 25% restants correspondent à des stocks pour lesquels il manque des données.

- Franck Stassi, « Moins de la moitié des poissons débarqués en France sont issus de la pêche durable », sur usinenouvelle.com, .

- « Seaspiracy : La Pêche en Question », sur allocine.fr, .

- « Pêche durable : le label créé par le WWF pour protéger les océans est-il efficace ? », sur francetvinfo.fr, .