Penne (Tarn)

Penne est une commune française située dans le département du Tarn, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Gaillacois, un pays qui doit sa notoriété à la qualité de ses vins.

| Penne | |

Centre du village de Penne. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Tarn |

| Arrondissement | Albi |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Cordais et du Causse |

| Maire Mandat |

Laurence Poillerat-Zeganadin 2020-2026 |

| Code postal | 81140 |

| Code commune | 81206 |

| Démographie | |

| Population municipale |

587 hab. (2020 |

| Densité | 9,2 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 04′ 41″ nord, 1° 43′ 52″ est |

| Altitude | 114 m Min. 93 m Max. 489 m |

| Superficie | 64,04 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Carmaux-2 Vallée du Cérou |

| Législatives | Deuxième circonscription |

| Localisation | |

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par l'Aveyron, le Bombic et par divers autres petits cours d'eau. La commune possède un patrimoine naturel remarquable : trois sites Natura 2000 (les « gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère », Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou » et la « forêt de Grésigne et environs »), trois espaces protégés (le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn », la « grotte du Figuier » et le « Martre de Bel Air ») et huit zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Penne est une commune rurale qui compte 587 habitants en 2020, après avoir connu un pic de population de 2 393 habitants en 1831. Ses habitants sont appelés les Pennols ou Pennolles.

Géographie

Localisation

Penne se situe dans le nord-ouest du département du Tarn, à 31 km au nord-est de Montauban et à 24 km au nord-ouest de Gaillac[1]. Elle est limitrophe du département de Tarn-et-Garonne.

S'accrochant à un piton rocheux qui surplombe la rive gauche de l'Aveyron, dans la partie la plus pittoresque de son cours, le vieux bourg de Penne, dominé par les ruines de son château, occupe un site remarquable.

Communes limitrophes

La commune de Penne jouxte sept autres communes dont quatre sont situées dans le département de Tarn-et-Garonne[2]. Les communes limitrophes sont Castelnau-de-Montmiral, Larroque, Vaour, Bruniquel, Cazals, Montricoux et Saint-Antonin-Noble-Val.

Voies de communication et transports

Aucun service de transport en commun ne dessert la commune. Les gares les plus proches sont la gare de Cordes - Vindrac ou la gare de Caussade.

Hydrographie

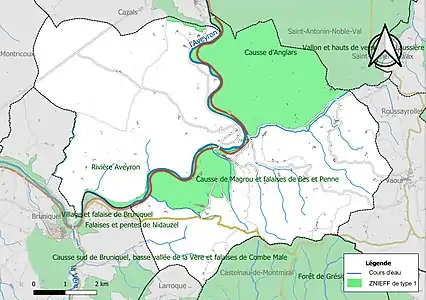

La commune est dans le bassin de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[3]. Elle est drainée par l'Aveyron, le Bombic, un bras de l'Aveyron, le ravin de Fonvieille, le ruisseau de Cabéou, le ruisseau de Cap de Biou, le ruisseau de Fonrude, le ruisseau de Font Bonne, le ruisseau de l'Alvaraise, le ruisseau de Layrous, le ruisseau de Merdarié, le ruisseau de Varon et par divers petits cours d'eau, qui constituent un réseau hydrographique de 44 km de longueur totale[4] - [Carte 1].

L'Aveyron, d'une longueur totale de 290,6 km, prend sa source dans la commune de Sévérac d'Aveyron et s'écoule d'est en ouest. Il traverse la commune et se jette dans le Tarn à Barry-d'Islemade, après avoir traversé 60 communes[5].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[6]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique et les climats de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer[7].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré suivant[6].

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[9] complétée par des études régionales[10] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Montricoux », sur la commune de Montricoux, mise en service en 1999[11] et qui se trouve à 9 km à vol d'oiseau[12] - [Note 3], où la température moyenne annuelle est de 13,5 °C et la hauteur de précipitations de 740,3 mm pour la période 1981-2010[13]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Montauban », sur la commune de Montauban, dans le département de Tarn-et-Garonne, mise en service en 1885 et à 31 km[14], la température moyenne annuelle évolue de 13,6 °C pour 1981-2010[15] à 14 °C pour 1991-2020[16].

Espaces protégés

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[17] - [18].

Trois espaces protégés sont présents sur la commune :

- le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 1 262,3 ha[19] ;

- la « grotte du Figuier », objet d'un arrêté de protection de biotope, d'une superficie de 0,2 ha[20] ;

- le « Martre de Bel Air », un terrain acquis (ou assimilé) par un conservatoire d'espaces naturels, d'une superficie de 55 ha[21].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 4]. Deux sites Natura 2000 ont été définis sur la commune au titre de la directive habitats[23] :

- les « gorges de l'Aveyron, causses proches et vallée de la Vère », d'une superficie de 11 660 ha, un ensemble de plusieurs grands espaces et milieux, caractérisé par une grande vallée dominée par de grandes falaises, des pentes à pelouses sèches et des plateaux secs, quelques petites vallées encaissées et surtout de nombreuses cavités naturelles riches en chiroptères. De nombreuses pelouses sèches abritent de belles stations à orchidées[24] ;

- Les « vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et du Gijou », d'une superficie de 17 144 ha, s'étendant sur 136 communes dont 41 dans l'Aveyron, 8 en Haute-Garonne, 50 dans le Tarn et 37 dans le Tarn-et-Garonne. Elles présentent une très grande diversité d'habitats et d'espèces dans ce vaste réseau de cours d'eau et de gorges. La présence de la Loutre d'Europe et de la moule perlière d'eau douce est également d'un intérêt majeur[25] ;

et un au titre de la directive oiseaux[23] :

- la « forêt de Grésigne et environs », d'une superficie de 27 701 ha, un site où onze espèces de l'annexe 1 se reproduisent régulièrement sur le site, parmi lesquelles sept espèces de rapaces (dont le Faucon pèlerin et le Grand-Duc d'Europe)[26].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Cinq ZNIEFF de type 1[Note 5] sont recensées sur la commune[27] :

- le « causse d'Anglars » (3 598 ha), couvrant 4 communes dont trois dans le Tarn et une dans le Tarn-et-Garonne[28] ;

- le « causse de Magrou et falaises de Bès et Penne » (323 ha)[29] ;

- le « cirques de Thouryes et de Bône » (489 ha), couvrant 3 communes dont une dans le Tarn et deux dans le Tarn-et-Garonne[30] ;

- la « forêt de Grésigne » (4 019 ha), couvrant 7 communes du département[31] ;

- la « rivière Aveyron » (3 500 ha), couvrant 63 communes dont 38 dans l'Aveyron, cinq dans le Tarn et 20 dans le Tarn-et-Garonne[32] ;

et trois ZNIEFF de type 2[Note 6] - [27] :

- le « causse du Frau et falaises rive droite de l'Aveyron entre Montricoux et Saint-Antonin-Noble-val » (6 135 ha), couvrant 7 communes dont une dans le Tarn et six dans le Tarn-et-Garonne[33] ;

- la « forêt de Grésigne et environs » (18 733 ha), couvrant 21 communes dont 17 dans le Tarn et quatre dans le Tarn-et-Garonne[34] ;

- la « vallée de l' Aveyron » (14 644 ha), couvrant 68 communes dont 41 dans l'Aveyron, cinq dans le Tarn et 22 dans le Tarn-et-Garonne[35].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 à Penne.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme

Typologie

Penne est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [36] - [I 1] - [37]. La commune est en outre hors attraction des villes[I 2] - [I 3].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (75,3 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (76,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (69,4 %), prairies (17,7 %), zones agricoles hétérogènes (7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (5,9 %)[38].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Penne est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à deux risques technologiques, le transport de matières dangereuses et la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[39]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[40].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment l'Aveyron. La cartographie des zones inondables en ex-Midi-Pyrénées réalisée dans le cadre du XIe Contrat de plan État-région, visant à informer les citoyens et les décideurs sur le risque d’inondation, est accessible sur le site de la DREAL Occitanie[41]. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1992, 1999, 2003 et 2021[42] - [39].

Penne est exposée au risque de feu de forêt. En 2022, il n'existe pas de Plan de Prévention des Risques incendie de forêt (PPRif). Le débroussaillement aux abords des maisons constitue l’une des meilleures protections pour les particuliers contre le feu[Note 8] - [43].

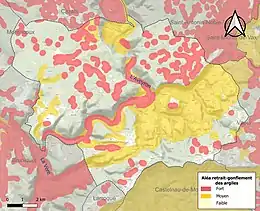

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[44]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 50,8 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (76,3 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 551 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 428 sont en en aléa moyen ou fort, soit 78 %, à comparer aux 90 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[45] - [Carte 3].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[46].

Risques technologiques

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est susceptible d’avoir des effets graves sur les biens, les personnes ou l'environnement, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[47].

La commune est en outre située en aval d'un barrage de classe A[Note 9]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[49].

Risque particulier

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Certaines communes du département sont concernées par le risque radon à un niveau plus ou moins élevé. Selon la classification de 2018, la commune de Penne est classée en zone 3, à savoir zone à potentiel radon significatif[50].

Toponymie

Le nom de Penne proviendrait d'un nom pré-latin probablement ligure penna signifiant « hauteur rocheuse plus ou moins pointue », qui a donné son nom à d'autres communes et lieux-dits principalement dans le sud de la France[51].

Histoire

Préhistoire

Le territoire de la commune est habité depuis le Paléolithique.

Abri des Battuts

L'abri des Battuts, connu depuis les fouilles de Victor Brun au XIXe siècle et fouillé de façon extensive par l'équipe de H.L. Movius de 1958 à 1963[52], se trouve dans les gorges de l'Aveyron en rive droite (côté sud-est) qu'il surplombe d'environ 80 m[53]. La topographie du lieu semble assez complexe, avec la grotte des Battus en contrebas de 3 m et à 25 m en aval de l'abri des Battus ; un petit abri au pied de la falaise à peu près à peu près à l'aplomb de l'abri des Battuts, et qui a reçu des déblais provenant du remplissage de l'abri des Battuts[54], et plusieurs installations post-proto-historiques (Antiquité ? Moyen Âge ?) dont une citerne perchée en hauteur et divers aménagements[55].

Creusé dans une large strate de calcaires bajocien, il mesure 6 × 8 m[54]. Il a livré des niveaux aurignaciens (couches 2 et 3 selon Alaux 1973[56] - en 1996 Bosselin attribue la couche 2 au proto-magdalénien et la couche 3 au Périgordien VI[52]), périgordiens[54] (couches 3-4 : faciès Noaillien inférieur et moyen, couche 4 : Noaillien inférieur, moyen et supérieur, couche 5 : Périgordien moyen[52]) et post-paléolithiques (couche 13, du deuxième âge du fer au Moyen Âge)[57].

Grotte de la Magdeleine des Albis

Située dans les gorges de l'Aveyron en rive gauche (côté nord-ouest), près de l'actuel lieu-dit La Madeleine au sud-ouest de Penne[2], la grotte de la Magdeleine des Albis est célèbre pour les deux Vénus — figures féminines sculptées en bas-relief — découvertes en 1952 par Henri Bessac[58]. La grotte ornée surplombe de quelques mètres un gisement de plein air dit « La Magdeleine-La Plaine » dont l'art mobilier (six plaquettes gravées dont une plaquette calcaire avec quatre figures féminines schématiques de type Lalinde-Gönnersdorf (en)) et l'abondante industrie lithique sont attribués au Magdalénien supérieur, contrairement à l'art pariétal de la grotte des Vénus qui relève plutôt du Magdalénien moyen. En l'état des recherches, le groupe humain qui a fréquenté le gisement de plein air ne semble pas apparenté à celui qui avait occupé la grotte longtemps auparavant[59].

Grotte du Courbet

L'art mobilier magdalénien s'illustre également dans la commune par la grotte du Courbet où ont été découverts de nombreux outils décorés, plusieurs plaquettes calcaires gravées et une petite statuette féminine.

Grotte de la Pyramide

Le Néolithique est représenté par les niveaux chasséens de la grotte de la Pyramide.

Le Cuzoul d'Armand

Dès le milieu du XIXe siècle, Jean-Baptiste Noulet a fouillé la grotte dite « Le Cuzoul d'Armand » à Penne, datant de l'âge du bronze. Plusieurs objets sont conservés au muséum de Toulouse.

Moyen Âge et Renaissance

En 580, à l'époque des premiers seigneurs de Penne, une église est construite sous l'impulsion de saint Salvy, évêque d'Albi.

Aux XIIe et XIIIe siècles est construite l'église actuelle, orientée à l'est et intégrée à l'enceinte fortifiée du village. L'abside dominait le fossé qui occupait la place actuelle.

En 1568, le chef protestant Philippe de Rabastens prend la ville restée catholique. L'église est en partie détruite[60].

Une fois la paix religieuse revenue, l'église est restaurée dans le style gothique occitan. Une porte est alors ouverte à l'est sur le fossé maintenant comblé, et l'église est « retournée » (orientée à l'ouest).

XIXe et XXe siècles

La ligne de Lexos à Montauban traversait la commune. Elle fut construite entre décembre 1853 et le , date de son inauguration. La ligne est intensément utilisée durant six années jusqu'à l'ouverture de la ligne Lexos-Toulouse via Vindrac, Tessonières et Albi qui lui fait concurrence[61].

En 1930, une ligne autobus relie Penne à la gare de Vindrac en passant par Vaour. Le service passager de la ligne de chemin de fer est interrompu en 1935 pour être renouvelé en 1940 et définitivement arrêté en 1955[61].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[62]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[63].

En 2020, la commune comptait 587 habitants[Note 10], en augmentation de 2,09 % par rapport à 2014 (Tarn : +1,71 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus

En 2018, la commune compte 268 ménages fiscaux[Note 11], regroupant 549 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 17 690 €[I 4] (20 400 € dans le département[I 5]).

Emploi

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 6] | 7,7 % | 10,2 % | 10,6 % |

| Département[I 7] | 8,2 % | 9,9 % | 10 % |

| France entière[I 8] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 361 personnes, parmi lesquelles on compte 75,1 % d'actifs (64,5 % ayant un emploi et 10,6 % de chômeurs) et 24,9 % d'inactifs[Note 12] - [I 6]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est supérieur à celui du département et de la France, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 4] - [I 9]. Elle compte 127 emplois en 2018, contre 146 en 2013 et 123 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 241, soit un indicateur de concentration d'emploi de 52,7 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 55,5 %[I 10].

Sur ces 241 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 85 travaillent dans la commune, soit 35 % des habitants[I 11]. Pour se rendre au travail, 92 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 0,4 % les transports en commun, 1,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 6,3 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 12].

Secteurs d'activités

72 établissements[Note 13] sont implantés à Penne au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 14] - [I 13].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 72 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres | 9 | 12,5 % | (13 %) |

| Construction | 13 | 18,1 % | (12,5 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration | 18 | 25 % | (26,7 %) |

| Information et communication | 1 | 1,4 % | (2,1 %) |

| Activités financières et d'assurance | 1 | 1,4 % | (3,3 %) |

| Activités immobilières | 4 | 5,6 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien | 11 | 15,3 % | (13,8 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale | 5 | 6,9 % | (15,5 %) |

| Autres activités de services | 10 | 13,9 % | (9 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 25 % du nombre total d'établissements de la commune (18 sur les 72 entreprises implantées à Penne), contre 26,7 % au niveau départemental[I 14].

Entreprises et commerces

Les deux entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[66] :

- SAS Fromagerie Le Pic, fabrication de fromage (4 996 k€)

- Les Ateliers Du Millal, entretien et réparation de véhicules automobiles légers (93 k€)

Agriculture

La commune est dans les Causses du Quercy, une petite région agricole relativement pauvre et aride accueilant des élevages de brebis et agneaux en plein air, située dans le nord-ouest du département du Tarn[67]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 15] sur la commune est la polyculture et/ou le polyélevage[Carte 5].

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 44 lors du recensement agricole de 1988[Note 17] à 33 en 2000 puis à 25 en 2010[69] et enfin à 27 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 39 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 58 % de ses exploitations[70] - [Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 521 ha en 1988 à 1 431 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 35 à 53 ha[69].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Église Sainte-Catherine de Penne. L'édifice et le beffroi ont été inscrits au titre des monuments historiques en 1954[71].

- Église Notre-Dame de Roussergue.

- Chapelle de Haute-Serre.

- Chapelle Sainte-Madeleine-des-Albis de La Madeleine. Ancien prieuré de l'abbaye de Septfonds puis possession des templiers de Vaour avec les moulins d'Auriol, actuel lieu-dit La Madeleine sur la rive droite de l'Aveyron[72] - [73].

- Église Saint-Pantaléon de Belaygue.

- Église Saint-Paul de Saint-Paul-de-Mamiac.

- Église Saint-Vergondin-de-Saliès de La Brégarié.

- Le territoire de la commune porte de nombreux mégalithes préhistoriques, dont au moins 1 menhir, 1 ciste, 1 alignement et près d'une dizaine de dolmens.

- Penne, village médiéval construit sur un éperon rocheux.

- Église du XIIIe siècle intégrée aux remparts, d'orientation inversée (vers l'ouest).

- Château-fort de Penne domine la vallée de l'Aveyron.

_(1).jpg.webp) Église Sainte-Catherine de Penne

Église Sainte-Catherine de Penne Place de l'église.

Place de l'église._Gresigne.jpg.webp) Penne vu de la route forestière de la forêt de Grésigne.

Penne vu de la route forestière de la forêt de Grésigne._vu_du_Causse.jpg.webp) Penne vu de la RD 33 sur le causse.

Penne vu de la RD 33 sur le causse. Ruines du château de Penne d'Albigeois.

Ruines du château de Penne d'Albigeois. Penne 2007

Penne 2007 Penne 2011

Penne 2011 Penne 2014

Penne 2014

Personnalités liées à la commune

- Jean Sarrazin (1770-1848), général français de la Révolution et de l'Empire né à Penne.

- Fernand Verdeille, homme politique, né à Penne et maire de la commune de 1947 à 1965.

- Noël Arnaud a acheté sa première maison à Penne à la fin des années 1940. D'abord estivant, il s'installa dans le village définitivement à sa retraite en 1980, et y résidera jusqu'à sa mort en 2003.

- Alain Carcenac (1945 - 2014), ancien reporter-photographe au quotidien Les Nouvelles calédoniennes[74] ; devenu ermite dans le Tarn, son squelette a été découvert par des spéléologues en prospection, dans une grotte près de Penne le samedi [75].

- Georges Herment (1912-1969), poète, pendant plus de 20 ans facteur à Penne.

Une personnalité hors du commun : le Terrrrrrrrrrrrrrrrrrrible de Penne

Alexandre Viguier est une figure emblématique de Penne qui a laissé une trace dans l'histoire locale sous le nom de Terrrrrrrrrrrrrrrrrrrible de Penne. La consonne r est répétée 19 fois pour expliquer qu'il était un républicain du XIXe siècle.

.jpg.webp)

Né en 1835, il exerce le métier de géomètre. Il est aussi conseiller juridique pour les populations rurales voisines grâce à ses connaissances en droit et en code civil. Il est célèbre localement et respecté par les habitants.

Il se marie à 39 ans avec Marie Justine Roussel, âgée de 17 ans et issue d'une classe aisée. La gestion catastrophique de sa fortune personnelle incite l'épouse dix années plus tard à demander la séparation des biens.

Alexandre Viguier quitte définitivement la ferme familiale de Cousines. Il change définitivement d'apparence. Jusqu'à son décès, il refuse de se raser ou de se couper les cheveux. Mû par la volonté de supprimer toutes les misères du monde, il dédie sa vie entière à un combat déterminé contre toutes les institutions et la justice. Il est toujours représenté accompagné d'une lanterne destinée de manière symbolique à éclairer sa lutte radicale.

Il échoue à toutes les élections législatives auxquelles il se présente. Il a même l'occasion de se présenter face à Jean Jaurès à Carmaux en 1896. Il décide de se rendre à Paris pour porter ses idées vers les plus hautes sphères du pouvoir. Ses comportements sont jugés tellement iconoclastes qu'il est interné à l'hôpital Sainte Anne et est renvoyé dans sa ville natale. Il vit alors d'expédients, comme un marginal en solitaire. Il réside au château de Penne (dans la salle des gardes) où il décède à l'âge de 76 ans en 1911.

L'origine de l'adjectif pour qualifier ce personnage n'est pas clairement établie. Certains avancent l'hypothèse que son physique « terrible » explique son surnom. D'autres suggèrent son intelligence des affaires bien que ses échecs financiers agricoles n'appuient pas cette explication.

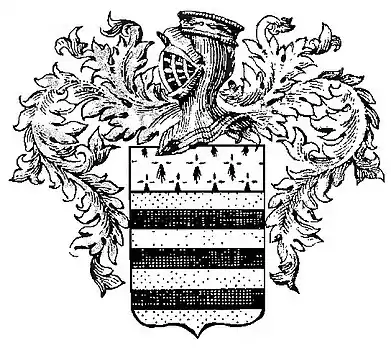

Armoiries de la Maison De Penne

De Penne,

Seigneurs Barons De Penne, De Cestayrols, De Belfort, De la Guépie, De Balaguier, De Thémines, en Languedoc et en Quercy.

(1) L’analogie des armes de la Maison De Penne avec celles de la maison de Clermont-Lodève, à laquelle celle de Lauzières-Thémines s’est alliée en 1344, et qui portait : Fascé d’or et de gueules ; au chef d’hermine, les a fait confondre par l’auteur de l’Histoire des Grands Officiers de la Couronne, qui, t. VII, p. 411, au lieu d’écarteler les armes de la maison de Lauzières de celles de la branche de Penne-Thémines, dont elle recueillit les biens avec clause de substitution, les a écartelées de Clermont-Lodève. Nous observerons que, indépendamment des armes propres à toute la maison de Penne, telles qu’elles sont gravées en tête de cette généalogie, plusieurs personnages de cette maison ont adopté des sceaux particuliers qui ne sont, à proprement parler, que des contre-scels. Ils représentent tantôt, et par allusion au nom, une plume en bande, quelquefois trois plumes dans la même position, avec II besants en orle.

Il y a aussi à la Bibliothèque du Roi plusieurs sceaux des seigneurs de Penne, où les fasces sont placées dans la partie supérieure, sur un fond d’hermine. Ces variations, quelque nombreuses qu’elles soient, se remarquent dans les sceaux de beaucoup d’anciennes familles, et particulièrement dans ceux des 12e, 13e et 14e siècles.

La maison De Penne (De Penna ou De Penastudis), dont les riches domaines sont passés par alliance et par substitution dans les maisons De Villemur et De Lauzières, vers le milieu du 15e siècle, a pris son nom d’un ancien château situé en Albigeois, sur les frontières du Quercy. Ses seigneurs figurent avec éclat parmi la haute noblesse du Languedoc dès la fin du 11e siècle, et l’on peut attribuer à leur nombreux vasselage, et plus encore, peut-être, à la situation avantageuse de leur château, les caractères d’indépendance et d’opiniâtreté qu’ils montrèrent dans la guerre qu’ils soutinrent contre les croisés[76].

Bernard De Penne

Bernard De Penne, chevalier qui, l’an 1225, fut l’un des témoins de la promesse de mariage entre la fille de Mainfroi de Rabastens, et Bertrand, frère du comte de Toulouse, puis de l’accord conclu, au mois d’octobre 1231, entre Raimond, VIIe du nom, comte de Toulouse, et Raimond, abbé de Gaillac. Par charte des ides de juin 1251, passée à Montauban, en présence de Robert de Saint-Clair, de Pierre de Voisins, de Simon de Claret, de Philippe d’Aubonne, de Sicard et Berenger d’Alaman, de Déodat et Guillaume de Barasc, de Bertrand et Hugues de Cardaillac, de Pons-Ameil de Causac, de Pons de Rabastens, de Guillaume de Roaix, etc.

Bernard et Olivier De Penne, son frère, cédèrent leur château de Penne à Alfonse, comte de Poitiers et de Toulouse, qui, en échange donna à Bernard le château de la Guépie, situé dans les diocèses d’Alby et de Rodez, avec l’albergement du château de Belfort, au diocèse de Cahors. Bernard De Penne est encore nommé dans une des procédures du comte Alfonse, de l’année 1267.

Après la mort de Bernard De Penne, sa succession passa à ses neveux, fils d’Olivier De Penne, son frère aîné[77].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | D'azur à la plume d'or, au chef cousu de gueules chargé de trois fleurs de lys aussi d'or. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Bibliographie

- [Cabié 1908] Edmond Cabié, « Les seigneurs de Penne aux XIe et XIIe siècles », Revue historique, scientifique et littéraire du département du Tarn, , p. 77-89 (lire en ligne [sur gallica], consulté en ).

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[8].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[22].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Le principe d’un débroussaillement efficace consiste à couper et éliminer tous les bois morts, les broussailles et les herbes sèches 50 mètres autour des habitations et 2 mètres de part et d’autre des voies, élaguer les branches basses des arbres, espacer les arbres et les arbustes situés dans la zone à débroussailler pour éviter que le feu ne se propage d’arbre en arbre, éliminer les arbustes sous les grands arbres pour éviter que le feu ne se propage vers la cime des arbres, toujours se débarrasser des végétaux coupés par compostage, par évacuation en décharge autorisée ou par incinération en respectant la réglementation sur le brûlage et entretenir régulièrement la zone débroussaillée, tous les 2 ou 3 ans maximum sur le pourtour, tous les ans à proximité de l’habitation

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[48].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[68].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Penne » sur Géoportail (consulté le 10 décembre 2021).

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Notes de type "Carte"

Site de l'Insee

- « Commune rurale - définition » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Penne » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Penne » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans le Tarn » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Penne » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Penne » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans le Tarn » (consulté le ).

Autres sources

- « Infos, distance et photos de Penne », sur voldoiseau.com (consulté le ).

- « Penne (Tarn), carte IGN interactive » sur Géoportail. Couches « Cartes IGN classiques », « Limites administratives » et « Hydrographie » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer et maintenir, bouger), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Fiche communale de Penne », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le )

- Sandre, « l'Aveyron »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Occitanie », sur occitanie.chambre-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station météofrance Montricoux - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Penne et Montricoux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météofrance Montricoux - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Penne et Montauban », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Montauban - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Les différents espaces protégés. », sur http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/ (consulté le )

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le )

- « le « cours de la Garonne, de l'Aveyron, du Viaur et du Tarn » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « la « grotte du Figuier » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « le « Martre de Bel Air » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Penne », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300952 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7301631 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7312011 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Penne », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse d'Anglars » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse de Magrou et falaises de Bès et Penne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « cirques de Thouryes et de Bône » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt de Grésigne » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « rivière Aveyron » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « causse du Frau et falaises rive droite de l'Aveyron entre Montricoux et Saint-Antonin-Noble-val » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « forêt de Grésigne et environs » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée de l' Aveyron » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Penne », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- DREAL Occitanie, « CIZI », sur www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Penne », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Les risques majeurs dans le Tarn », sur www.tarn.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le )

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, Paris, Librairie Guénégaud, (1re éd. 1963), 738 p. (ISBN 2-85023-076-6), p. 517..

- [Bosselin 1996] Bruno Bosselin, « Contribution de l'Abri Pataud à la chronologie du Gravettien français », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 93, no 2, , p. 183-194 (lire en ligne [sur hal.archives-ouvertes.fr]), p. 183.

- [Alaux 1967] J.-F. Alaux, « Burins du type "Le Raysse" de l'abri des Battuts (Tarn) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 64, no 8, , p. 242-247 (lire en ligne [sur persee]).

- [Alaux 1969] Jean-François Alaux, « Note préliminaire sur l'abri périgordien des Battuts (Tarn) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 66, no 1, , p. 10–15 (DOI 10.3406/bspf.1969.10322, lire en ligne [sur persee]), p. 10.

- « Pisolithes de goethite à Penne », sur capa-archeo.fr, Centre Archéologique des Pays Albigeois, (consulté le ) : compte-rendu d'une expédition à la recherche de sites-sources de minerai de fer dans les environs. Cette page donne un plan et des photos du site des Battus, incluant l'emplacement de diverses structures médiévales.

- [Alaux 1973] Jean-François Alaux, « Pointes de la Font-Robert, en place, dans le Périgordien à burins de Noailles de l'abri des Battuts (commune de Penne, Tarn) », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 70, no 2, , p. 51–55 (DOI 10.3406/bspf.1973.8219, lire en ligne [sur persee]).

- Alaux 1973, p. 52.

- [Bétirac 1954] Bernard Bétirac, « Les Vénus de la Magdeleine », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 51, no 3, , p. 125–126 (DOI 10.3406/bspf.1954.3072, lire en ligne [sur persee], consulté le ).

- [Ladier 2001] Edmée Ladier, « Nouvelles figures féminines schématiques de type Lalinde-Gönnersdorf dans la vallée de l'Aveyron », Paléo, no 13, , p. 265-274 (lire en ligne [sur journals.openedition.org]).

- Source : Panneau présent dans l'église.

- Édouard Minard, La saga d'un rocher : Penne du Tarn, , 174 p..

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Entreprises à Penne », sur entreprises.lefigaro.fr (consulté le ).

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Penne - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département du Tarn » (consulté le ).

- « Eglise Sainte-Catherine », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- [Portal & Cabier 1894] Charles Portal et Edmond Cabié, Cartulaire des Templiers de Vaour (Tarn), , p. VIII, lire en ligne sur GallicaLe prieuré de Sainte-Madeleine des Albis appartenait encore à l'abbaye de Septfonds en 1150. La première mention des templiers remonte à 1173 alors que l'abbaye déménage vers 1161 près de Réalville et devient l'abbaye Saint-Marcel..

- [Rossignol 1865] Élie-A. Rossignol, Monographies communales ou Étude statistique, historique et monumentale du département du Tarn, t. III, , sur books.google.fr (lire en ligne), p. 199-201.

- « Le mystère de l'ermite photographe play boy », sur a-l-oeil.info (consulté le ).

- « Penne. Le reporter était devenu ermite : son squelette retrouvé dans une grotte », sur ladepeche.fr (consulté en ).

- M. Lainé, Archives Généalogiques et Historiques de la Noblesse de France, ou Recueil de Preuves, A Paris, chez l'auteur, rue du Paon-Saint-André-des-Arcs, N° 1, mdcggxxx (1830), 608 p., tome III

- Claude De Vic & Dom Vaissète, Histoire de Languedoc avec des notes et les pièces justificatives : composée sur les auteurs et les titres originaux, et enrichie de divers monumens, TOM III, preuves, col. 299, 360, 489 et 581 ; Trésor des Chartes, Toulouse, sac 5, n° 66

- Claude Devic, (1670-1734), Histoire générale de Languedoc, avec des notes & les pièces justificatives, composée sur les auteurs & les titres originaux, & enrichie de divers monumens., A Paris, chez Jacques Vincent, imprimeur des États Généraux de la Province de Languedoc, 992 p., tome V, planche VI, n° 105