Marie Madeleine

Marie Madeleine, ou Marie de Magdala, appelée aussi Marie la Magdaléenne (Μαρία ἡ Μαγδαληνή) dans les Évangiles, est une disciple de Jésus de Nazareth qui le suit jusqu'à ses derniers jours.

| Marie Madeleine Sainte chrétienne | |

Marie Madeleine, par Ludovico Brea, crucifixion du XVIe siècle. | |

| Apôtre des apôtres | |

|---|---|

| Décès | Ier siècle |

| Vénéré à | Sanctuaire de la Sainte-Baume Vézelay |

| Vénéré par | Église orthodoxe Église catholique Communion anglicane Luthéranisme Autres types d'Églises protestantes |

| Fête | 22 juillet |

Cette importante figure du christianisme est mentionnée au moins douze fois dans les quatre Évangiles canoniques, plus que la plupart des apôtres[1]. Son surnom de « Magdaléenne » peut signifier qu’elle est originaire de Magdala, une ville de pêcheurs sur la rive occidentale du lac de Tibériade.

Le chapitre 8 de l’Évangile selon Luc la cite comme l’une des femmes qui ont soutenu le ministère de Jésus « à partir de leurs ressources », ce qui sous-entend qu’elle était riche. Le même passage l'identifie comme la femme dont sept démons ont été chassés. Les quatre Évangiles la désignent, seule ou au sein d’un groupe de femmes qui inclut la mère de Jésus, comme la première à témoigner du tombeau vide et de la Résurrection de Jésus, en particulier l'Évangile selon Jean, écrit au plus tôt vers 90, et la fin probablement ajoutée au IVe siècle à l'Évangile selon Marc, qui en font la femme chargée d'annoncer la Résurrection aux apôtres[2]. Pour ces raisons, Marie Madeleine est connue comme l'« apôtre des apôtres » par plusieurs Pères de l'Église.

L'Église de Rome considère, à partir du pape Grégoire Ier, au VIe siècle, que Marie de Magdala ne fait qu'une avec Marie de Béthanie (Luc 10:39) ainsi qu'avec la pécheresse anonyme qui oint le Christ de parfum (Luc 7:36-50), ce qui propage l'idée que Marie Madeleine était une prostituée repentante. Des légendes médiévales émergent ensuite, développant le mythe de sa beauté et de son prétendu voyage dans le sud de la Gaule. L'assimilation de Marie Madeleine à une pécheresse fait encore débat dans les années précédant la Réforme protestante. Puis la Contre-Réforme catholique la définit comme symbole de la pénitence.

Cette position est abandonnée en 1965 par l'Église catholique après Vatican II. En 1969, le pape Paul VI supprime l’identification de Marie Madeleine avec Marie de Béthanie et la « pécheresse », sainte Marie Madeleine étant célébrée, comme dans l’Église orthodoxe, le 22 juillet, tandis que Marie de Béthanie l'est avec sa sœur Marthe le 29 juillet. En 2016, le pape François demande que Marie Madeleine soit appelée « l’apôtre des apôtres ».

L'Église orthodoxe, depuis Jean Chrysostome, fait la distinction entre ces personnages, de même que les Églises protestantes.

Sources bibliques

Le nom

Le prénom Marie (en grec : Μαριαμ, Mariam, ou Μαρια, Maria) apparaît 54 fois dans le Nouveau Testament : 27 fois Mariam, 18 fois Maria, 7 fois Marias et 2 fois Marian[3] - [4] Ce prénom, porté par une femme sur quatre, était de loin le plus répandu dans le monde juif du Ier siècle[3] - [5] - [6]. Il était donc nécessaire, pour les évangélistes, de lui donner un surnom afin de la distinguer des autres Marie qui se trouvaient dans l'entourage de Jésus[6].

Le nom de « Magdala » vient de « Magdal » en araméen ou « Migdal » en hébreu, qui désigne une construction en forme de tour[7]. De nombreux Pères de l'Église et auteurs chrétiens connaissent cette étymologie, puisqu'ils écrivent des sermons dans lesquels Marie Madeleine est présentée comme une tour symbolisant allégoriquement la foi et l'orthodoxie[8]. Chez Jérôme de Stridon (IVe siècle), Marie Madeleine est « la tour » qui représente la foi[7].

La traduction de Μαρία ἡ Μαγδαληνή que l'on trouve dans les Évangiles est « Marie la Magdaléenne ». Des critiques ont donc émis l'hypothèse que Marie la Magdaléenne ait pu porter ce surnom car elle possédait des « tours », ou encore que l'un de ces édifices ait été situé près de Magdala, d'où l'appellation Migdal qui apparaît dans la Mishna.

La plus ancienne mention de la localité de Magdala se trouve en effet dans le Talmud, où elle est appelée Migdal Zab'ayya (Pessahim 4, 30d)[9] ou Migdal Nunia (Pesachim 46a)[10].

Pour Raban Maur (IXe siècle), Marie Madeleine tire son surnom de cette ville de Magdala, dont elle serait originaire[8]. Cette hypothèse est aujourd'hui reprise par de nombreux chercheurs, dont Bart Ehrman[11] - [6] - [12], pour lesquels « Magdala » ou « Migdal » est une localité située sur la rive occidentale du lac de Tibériade et connue dans l'Antiquité comme un village de pêcheurs[6] - [12] - [13].

D'après les archéologues, « Magdala » est le nom araméen de « Migdal Nunaiya », « tour du poisson », un gros bourg sur les bords du lac de Tibériade, connu dans l'Antiquité sous le nom de Tarichéia (là où sèche le poisson). De grandes pêcheries y étaient installées et fournissaient la région en poisson[R 1] - [14]. Le village actuel de Migdal est situé à 5 kilomètres de la ville de Tibériade, Magdala, en contrebas des falaises d’Arbel[15].

Les textes

L'Évangile selon Marc, qui est le plus ancien des quatre évangiles canoniques, ne fait pas mention de Marie Madeleine avant la Crucifixion[6], à laquelle elle assiste (Marc 15,40-41) :

« Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu’il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem[16]. »

Pour sa part, Luc expose (Luc 8,2-3) un bref résumé de son rôle en tant que disciple[6] :

« Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Susanne, et plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens[16]. »

Marie Madeleine entre au nombre des disciples de Jésus et le suit jusqu'à sa mort (Marc 15,40-41)

Pour les quatre Évangiles, elle assiste à la Crucifixion avec les autres femmes. Elle est citée nommément en Marc 15,40-41, Matthieu 27,56-61 et Jean 19,25 ; l'évangile selon Luc, 23, 49 mentionne seulement « les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée »[17]. Dans les trois Évangiles synoptiques elle assiste également à la mise au tombeau : Marc 15,47, Matthieu 27,56-61, Luc 23,56-57 et Luc 23,49[18] - [R 2].

Elle est le premier témoin de la Résurrection de Jésus (Marc 16,1 et Matthieu 18,9), mais elle ne le reconnaît pas tout de suite, et essaie de le toucher, ce qui lui vaudra la phrase en grec Mὴ μου ἄπτου, traduite en latin par Noli me tangere (« Ne me touche pas » ou « Ne me retiens pas ») en Jean 20,17.

Ces données textuelles n'apportent que de rares éléments biographiques[R 1] - [19] - [R 3] - [R 2].

Évangiles canoniques

Les sept démons

Selon l’Évangile selon Luc 8:2, Jésus exorcise Marie Madeleine des « sept démons » qui la possédaient. Ces « sept démons » figurent également en Marc 16, dans la « finale longue » de l'Évangile selon Marc : ce passage, qui n'apparaît pas dans les premiers manuscrits, pourrait être un ajout du IIe siècle, peut-être à partir du texte de Luc. Pour Bruce Chilton, la référence à « sept démons » peut signifier que Marie Madeleine a dû subir sept exorcismes sur une assez longue période, les premiers s'étant révélés partiellement ou totalement infructueux. Bart Ehrman estime que le chiffre sept peut n'avoir qu'une portée symbolique, car, dans le judaïsme, sept est le symbole de l'achèvement, de la complétude : ainsi, cette possession par « sept démons » peut simplement signifier qu’elle était entièrement dominée par leur puissance.

Dans les deux cas, Marie Madeleine devait souffrir d’un traumatisme grave pour qu’un exorcisme d'une telle ampleur ait été jugé nécessaire. Par conséquent, sa dévotion envers Jésus à la suite de sa guérison devait être intense.

D'ordinaire, les auteurs des Évangiles se plaisent à donner des descriptions théâtrales des exorcismes publics de Jésus, mettant en scène le ou la possédée qui gémit, se débat, déchire ses vêtements devant la foule... Or, ici, l’exorcisme de Marie Madeleine ne reçoit que peu d’attention, ce qui peut indiquer que Jésus l’a effectué en privé ou encore que les évangélistes ne l’ont pas perçu comme particulièrement spectaculaire.

Femme et disciple

Marie Madeleine est présentée comme l’une des femmes qui soutiennent financièrement le ministère de Jésus, ce qui implique qu'elle est relativement riche. Les épisodes où elle et les autres Saintes Femmes sont mentionnées au long des évangiles sous-entendent que leur présence est vitale pour la mission de Jésus. Or Marie Madeleine apparaît toujours en premier, chaque fois que les Évangiles synoptiques la font intervenir avec les autres femmes, ce qui suppose une place éminente. Carla Ricci note que, dans les listes de disciples, Marie Madeleine occupe parmi les disciples féminines de Jésus une position similaire à celle de Pierre parmi les apôtres masculins.

Que des femmes aient joué un rôle aussi actif n’est pas tout à fait une nouveauté : les inscriptions d’un temple d’Aphrodisias, en Asie mineure, à la même période, attestent que bon nombre des principaux donateurs étaient des femmes. Mais Jésus a apporté aux femmes une plus grande libération que dans la société juive traditionnelle.

La Crucifixion

Les quatre Évangiles canoniques affirment que plusieurs femmes ont vu de loin la Crucifixion, et trois d’entre eux citent Marie Madeleine. Marc (15:40) les nomme : Marie Madeleine, Marie (mère de Jacques) et Salomé. Matthieu (27:55-56) énumère Marie Madeleine, Marie (mère de Jacques et de Joseph) et la mère anonyme des fils de Zébédée (qui peut être la femme que Marc appelle Salomé). Luc (23:49) mentionne un groupe de femmes qui assistent à la Crucifixion, mais sans donner leurs noms. (Jean (19:25) cite Marie (mère de Jésus), sa sœur (Marie, épouse de Clopas), et Marie Madeleine.

Les historiens s’accordent à dire que Jésus a été crucifié par les Romains sur l'ordre de Ponce Pilate. Au sujet du baptême de Jésus et de sa mort sur la croix, James Dunn signale que ces « deux événements de la vie de Jésus reçoivent un assentiment presque universel ». Néanmoins, les récits de la Crucifixion diffèrent en fonction des évangiles et la plupart des spécialistes conviennent que certains détails ont été modifiés pour correspondre aux intentions théologiques de leurs auteurs. Pour Bart Ehrman, la présence de Marie Madeleine et des autres femmes lors de la Crucifixion est probablement historique parce que les chrétiens de cette époque n'étaient guère capables de comprendre que les principaux témoins de la crucifixion soient des femmes, mais aussi parce que ce point est attesté à la fois dans les Évangiles synoptiques et dans celui de Jean. E. P. Sanders se demande pourquoi les femmes sont restées sur place après la fuite des disciples masculins : peut-être étaient-elles moins susceptibles d’être arrêtées, ou plus courageuses que les hommes, ou une combinaison des deux.

La mise au tombeau

Les quatre Évangiles canoniques rapportent que le corps de Jésus a été descendu de la croix et enseveli par un certain Joseph d'Arimathie.

Marc (15:47) cite Marie Madeleine et Marie (mère de Jésus) comme témoins de la mise au tombeau. Matthieu (27:61) nomme Marie Madeleine et « l’autre Marie » comme témoins. Luc (23:55) mentionne « les femmes qui l’avaient suivi de Galilée », sans indiquer de nom. Jean (19:39-42) ne mentionne aucune femme lors de l’ensevelissement de Jésus par Joseph d'Arimathie mais mentionne la présence de Nicodème, un pharisien qui a parlé à Jésus au début de l’évangile.

Bart Ehrman, qui penchait auparavant pour l'historicité de la mise au tombeau, la récuse désormais comme une invention ultérieure. Il rappelle que les gouverneurs romains n'autorisaient presque jamais l'inhumation des condamnés à mort et que Ponce Pilate, en particulier, n’était pas homme à enfreindre la tradition si un notable juif lui demandait de fournir une sépulture décente à un crucifié.

John Dominic Crossan estime que le corps de Jésus a dû être dévoré par des chiens errants. Bart Ehrman note que c’était le sort habituel des crucifiés mais ajoute que l'on ne peut savoir avec certitude ce qu'il est advenu de la dépouille de Jésus. E. P. Sanders considère que la mise au tombeau en présence de Marie Madeleine et des autres Saintes Femmes est historique. Maurice Casey soutient que Jésus a bien été enseveli par Joseph d’Arimathie, observant qu'en de très rares occasions les gouverneurs romains ont accepté de rendre aux familles les corps des prisonniers exécutés. [Néanmoins, il exclut que Jésus ait pu être enseveli dans le tombeau décrit par les Évangiles, ce qui l’amène à conclure que Marie Madeleine et les autres femmes n’ont pas réellement vu le tombeau.

La Résurrection

La plus ancienne évocation de Jésus ressuscité est rapportée par l’apôtre Paul dans la Première épître aux Corinthiens (15:3-8), écrite une vingtaine d'années avant le plus ancien des quatre Évangiles canoniques. Ce passage ne mentionne ni Marie Madeleine ni les autres femmes, ni le Tombeau vide, et désigne Pierre comme le premier témoin de la Résurrection. Toutefois, les Évangiles canoniques affirment que Marie Madeleine, seule ou avec d'autres femmes, est ce premier témoin. Néanmoins, les narrations sont divergentes.

Dans l'Évangile selon Marc (16:1-8), Marie Madeleine, Marie (mère de Jacques) et Salomé se rendent au sépulcre juste après le lever du soleil, un jour et demi après la mise au tombeau, et découvrent que la pierre qui l'obstruait a été déplacée. À l'intérieur, un jeune homme vêtu de blanc leur annonce que Jésus est ressuscité d'entre les morts et leur demande de dire aux autres disciples qu’il les retrouvera en Galilée. Mais les femmes prennent la fuite et n’en parlent à personne, parce qu’elles ont peur. Le texte original de Marc se termine ici, sans aucune allusion à Jésus ressuscité. Maurice Casey voit dans cette fin abrupte le signe qu'il s'agit peut-être d'une ébauche inachevée.

D’après Matthieu 28:1-10, Marie-Madeleine et « l’autre Marie » se rendent au sépulcre. La terre se met à trembler, et un ange vêtu de blanc descend du ciel et fait rouler sur le côté la pierre qui fermait le tombeau. L’ange leur annonce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, puis Jésus lui-même leur apparaît alors qu’elles s'éloignent du tombeau et leur demande de dire aux autres disciples qu’il les retrouvera en Galilée.

Selon Luc (24:1-12), c'est un groupe de femmes anonymes qui se rend au sépulcre et trouve la pierre déjà roulée, comme dans Marc. À l'intérieur, deux jeunes hommes vêtus de blanc leur annoncent que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Elles vont ensuite raconter l'événement aux onze apôtres qui restent, mais ceux-ci refusent de les croire. Chez Luc, Jésus n’apparaît jamais aux femmes. Il est aperçu pour la première fois par Cléophas et par un « disciple » anonyme sur le chemin d’Emmaüs. La version de Luc supprime également le message que les femmes doivent transmettre aux apôtres : au contraire, Jésus demande aux apôtres de ne pas retourner en Galilée et de rester à Jérusalem.

L'importance de Marie Madeleine comme témoin de la Résurrection augmente de façon considérable dans la version de l’Évangile selon Jean (20:1-10) : elle se rend seule au sépulcre quand il fait encore nuit et constate que la pierre a déjà été roulée. Elle ne voit personne et court aussitôt le dire à Pierre et au « disciple bien-aimé ». Celui-ci vient avec elle au tombeau et confirme qu’il est vide, puis s'en retourne sans avoir vu Jésus ressuscité. Ensuite (Jn 20:11-18), elle se retrouve seule dans le jardin et aperçoit deux anges assis à l'emplacement du corps de Jésus. Alors Jésus ressuscité s’approche, et elle le confond d’abord avec le jardinier, mais, après l’avoir entendu prononcer son nom, elle le reconnaît et s'écrie : « Rabbouni ! », ce qui signifie « mon maître » en araméen. Jésus lui répond : « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père » ou « Cesse de t’approcher de moi ». Il l’envoie annoncer aux autres apôtres la bonne nouvelle de sa résurrection. L’Évangile johannique dépeint donc Marie Madeleine comme le premier apôtre, l’apôtre envoyé aux apôtres.

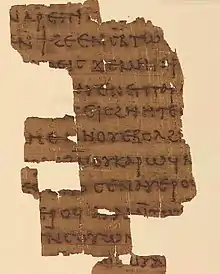

La finale de Marc

.jpg.webp)

Les premiers copistes des Évangiles n’étaient pas satisfaits de la fin abrupte du récit de Marc : ils ont donc rédigé plusieurs fins alternatives. Dans la « finale courte », que l’on trouve dans très peu de manuscrits, les femmes vont voir « ceux qui entourent Pierre » et leur racontent ce qu’elles ont vu au tombeau. Cette fin « très forcée » contredit le dernier verset de l’Évangile originel, dont le chapitre 15 affirme que les femmes « n'en ont parlé à personne, car elles avaient peur ». La « finale longue », que l’on trouve dans la plupart des manuscrits subsistants, est un « amalgame de traditions » contenant des épisodes dérivés des trois autres Évangiles. Tout d’abord, cette version décrit une apparition de Jésus à Marie Madeleine seule (comme chez Jean), suivie de brèves évocations de ses apparitions aux deux pèlerins d'Emmaüs (comme chez Luc) et aux onze disciples restants (comme chez Matthieu).

Valeur des témoignages

En 2006, Bart Ehrman estime « pratiquement certain » que les traditions du tombeau vide, véridiques ou non, se rattachent à l'historicité de Marie Madeleine : dans la société juive, les femmes étaient considérées comme des témoins peu fiables et n’avaient pas le droit de témoigner au tribunal. Ainsi, les premiers chrétiens n’auraient eu aucune raison d’inventer l’histoire d’une femme qui aurait été la première à découvrir le tombeau vide. Plus encore, s'ils avaient inventé cet épisode, ils auraient eu tout intérêt à faire de Pierre, le disciple le plus proche de Jésus, le découvreur du tombeau. Ehrman ajoute que la découverte du tombeau vide par Marie Madeleine est attestée indépendamment dans les synoptiques, dans l'Évangile selon Jean et dans l’apocryphe intitulé Évangile de Pierre. Pour sa part, N. T. Wright juge « franchement impossible d’imaginer que [les femmes au tombeau] aient été insérées dans la tradition après l’époque de Paul ».

Maurice Casey doute que les femmes aient été considérées comme des témoins peu sérieux. Au contraire, il évoque la longue tradition juive des héroïnes. Il soutient que l'épisode du tombeau vide a été inventé soit par le rédacteur de l’Évangile selon Marc, soit par l’une de ses sources, à partir du fait historiquement authentique que des femmes ont été présentes à la crucifixion et à l’ensevelissement de Jésus.

Dans son livre de 2014, Ehrman réfute sa propre argumentation de 2006 et estime que le tombeau vide ne peut être qu’une invention ultérieure parce qu’il n’existe aucune possibilité pour que le corps de Jésus ait pu être placé dans un tombeau. Et, même si Jésus avait été enterré, personne à l’époque n’aurait pu dire que cette tombe avait été retrouvée vide. Il conclut que les premiers chrétiens auraient eu toutes les raisons de l'inventer, d’autant plus que les femmes étaient surreprésentées dans les premières communautés chrétiennes et que ces femmes auraient eu tout intérêt à inventer l'histoire d’autres femmes découvrant le tombeau. Il précise plus tard, cependant, que Marie Madeleine a dû avoir l'expérience d'une vision de Jésus ressuscité, étant donné son importance dans les récits de la Résurrection et son absence en tant que témoin dans le reste des Évangiles.

Écrits apocryphes

Un texte du codex de Berlin, écrit en copte à la fin du IIe siècle (selon Michel Tardieu), porte son nom : l’Évangile de Marie. Il s'agit d'un texte gnostique comprenant un dialogue entre le Christ et Marie de Magdala, celle-ci le restituant aux apôtres, suivi de dialogues entre Marie et eux.

Les écrits de la gnose chrétienne, notamment le Dialogue du Sauveur, la Pistis Sophia (v. 350) ou l’Évangile de Thomas, dépeignent Marie Madeleine comme la disciple la plus proche et la plus aimée de Jésus, la seule à comprendre ses enseignements. Dans l’Évangile de Philippe, elle est décrite comme la compagne de Jésus.

L’Évangile de Pierre, l’Évangile de Thomas et l’Évangile de Philippe évoquent également Marie Madeleine. Dans ce dernier, elle devient la disciple préférée de Jésus[20].

La tradition et l'iconographie chrétiennes s'appuient sur les textes canoniques et apocryphes pour donner plusieurs visages de Marie de Magdala, d'abord l'épouse spirituelle du Christ (Sponsa Christi) et l'apôtre de la Résurrection (« l'apôtre des apôtres », selon la formule de Hippolyte de Rome), puis à partir du Ve siècle la pécheresse bafouée mais repentie, le Moyen Âge s'emparant de nombreuses légendes pour fabriquer une sainte[21].

De l'apôtre à la pécheresse

L'apôtre des apôtres

La plupart des premiers Pères de l'Église ne mentionnent pas, ou presque pas, Marie Madeleine. En 178, dans son Discours véritable, pamphlet antichrétien aujourd'hui perdu, le philosophe Celse définit Marie Madeleine comme une hystérique en proie à des hallucinations ou comme une mythomane cherchant à impressionner les autres. Ses affirmations nous sont connues par Origène (v. 184-253), qui les cite en 248 dans son Contre Celse pour les contredire, afin de défendre le christianisme. Origène mentionne Matthieu 28:1, qui évoque nommément Marie Madeleine et « l’autre Marie » apercevant Jésus ressuscité. Origène réfute également Celse quand il déclare que des chrétiens ont suivi les enseignements d’une certaine « Mariamme », qu'il assimile à Marie Madeleine.

À la même époque qu'Origène, Hippolyte de Rome (v. 170-235) dépeint Marie Madeleine comme l'« apôtre des apôtres »[22]. Un sermon qui lui est attribué dépeint Marie de Béthanie et sa sœur Marthe cherchant Jésus dans le jardin comme Marie Madeleine en Jean 20, ce qui indique un amalgame entre les deux « Marie ». Cette « Marie » est une « seconde Ève » qui rachète la désobéissance de la première Ève par son obéissance.

Cependant, toujours à la même époque, une partie du christianisme occidental considère Marie Madeleine comme une prostituée ou à tout le moins comme une femme « facile », alors que rien de tel ne figure dans les Évangiles canoniques.

La pécheresse repentie

Tertullien (v. 160-225), notamment, fait référence au toucher de « la femme qui était pécheresse » afin de démontrer que Jésus « n’était pas un fantôme, mais véritablement un corps matériel », ce qui tend à indiquer que Marie Madeleine était déjà assimilée à la « femme pécheresse » de Luc 7:36-50, bien qu'il n’identifie pas clairement cette femme à Marie Madeleine.

Cette idée est probablement due à une confusion entre Marie Madeleine, Marie de Béthanie (qui oint les pieds de Jésus en Jean 11:1-12) et la « femme pécheresse » anonyme qui oint les pieds de Jésus en Luc 7:36-50. Or cette « pécheresse » n’est jamais présentée comme une prostituée par Luc, et, dans la société juive de l’époque, « pécheresse » pouvait simplement signifier qu’elle n’observait pas assidûment la Loi de Moïse. Sa mauvaise réputation peut également provenir de son lieu de naissance hypothétique, Magdala, qui, à la fin du premier siècle, était connu pour la prétendue licence de ses habitants, ou encore d'une erreur d'interprétation de Luc 8:2 qui précise que Marie était possédée par sept démons. Cette « possession » n'est pas nécessairement liée à l'idée de péché mais plutôt à une névrose, si l'on suppose d'une manière générale que les occurrences de possession par les « mauvais esprits » dans les Évangiles sont des métaphores pour désigner une maladie (physique ou nerveuse)[23].

La première mention explicite de Marie Madeleine en tant que pécheresse repentie vient d’Éphrem le Syrien (v. 306-373).

Grégoire de Nysse (v. 330-395) voit en Marie Madeleine « le premier témoin de la Résurrection, afin qu’elle puisse relever, par sa foi en la Résurrection, ce qui a été abaissé dans sa transgression ». Ambroise (v. 340-397), pour sa part, rejette non seulement l’amalgame entre Marie Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme de Luc 7:36-50, mais encore il suggère que l’authentique Marie Madeleine était, en fait, deux femmes distinctes : une dénommée Marie Madeleine qui a découvert le tombeau vide et une autre Marie Madeleine qui a vu le Christ ressuscité. Augustin (354-430) n'écarte pas la possibilité que Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme puissent être la même personne, mais n’associe Marie Madeleine à aucune d’elles. Il glorifie Marie Madeleine comme « plus ardente dans son amour que les autres femmes qui servaient le Seigneur ».

C'est surtout, à la fin du VIe siècle, le pape Grégoire le Grand qui l'assimile[24] à la pécheresse anonyme[25] et à Marie de Béthanie. En outre, pour la première fois, ses péchés sont définis comme étant de nature sexuelle :

« Celle que Luc appelle la femme pécheresse, que Jean appelle Marie, nous croyons être la Marie dont sept démons ont été expulsés selon Marc. Que signifiaient ces sept démons, sinon tous les vices ? Il est clair que cette femme utilisait auparavant l’onguent pour parfumer sa chair dans des actes interdits. [...] Elle avait convoité avec des yeux terrestres, mais maintenant par la pénitence ceux-ci sont consumés par les larmes. Elle a montré ses cheveux pour mettre en valeur son visage, mais maintenant ses cheveux sèchent ses larmes. Elle avait dit des choses orgueilleuses avec sa bouche, mais en embrassant les pieds du Seigneur, elle posait maintenant sa bouche sur les pieds du Rédempteur. Pour chaque délice qu’elle avait donc eu en elle-même, elle s’immolait maintenant[26]. »

Le personnage composite

À la suite de l’interprétation de Grégoire le Grand, les sept démons expulsés de Marie Madeleine deviennent les sept péchés capitaux du christianisme médiéval, et Marie Madeleine se voit condamnée non seulement pour cause de luxure, mais aussi d’orgueil et de convoitise.

Dans la Tradition occidentale des premiers siècles, son personnage de « pécheresse repentie » prend le pas sur celui de l'« apôtre des apôtres » dans l’art comme dans la littérature religieuse, ce qui correspond à l'importance primordiale de la pénitence dans la théologie médiévale, quitte à lui attribuer des actes ou des attitudes qui appartiennent à d'autres femmes mentionnées dans les Évangiles[27]. Dans la légende ultérieure, l’histoire de Marie Madeleine s'est confondue avec celle de Marie d'Égypte, une prostituée repentie qui vivait en ermite.

Cependant, cette image composite, en Occident même, n'a pas fait l'unanimité. L'ordre des Bénédictins célébrait Marie de Béthanie en même temps que Marthe et Lazare le 29 juillet, tandis que Marie Madeleine était fêtée le 22 juillet. Non seulement Jean Chrysostome en Orient [28], mais aussi Ambroise[29] en Occident, loin de la qualifier de prostituée, suggèrent qu’elle était vierge. À partir du VIIIe siècle, moment où Marie Madeleine apparaît au martyrologe de Bède le Vénérable[25], des sources chrétiennes mentionnent qu’une église a été construite à Magdala sur le site de la maison de Marie Madeleine, où Jésus l’a exorcisée des sept démons.

La « Madeleine composite » a ensuite « traversé les siècles avec une extraordinaire fortune »[27] et pris valeur de métaphore « pendant près de quatorze cents ans »[30]. Cette image devient prépondérante à partir de la Contre-Réforme, moment où le concile de Trente insiste sur la valeur des sacrements, en particulier celui de la pénitence[31]. Marie Madeleine en devient alors l’une des incarnations les plus éminentes[31], à tel point que les textes de la messe tridentine choisis pour sa fête l’identifient explicitement à Marie de Béthanie et à la pécheresse répandant des parfums sur les pieds du Christ.

Lorsque le catholicisme de la Contre-Réforme minimise son rôle d'apôtre au profit de son statut de pécheresse repentie, notamment en France et dans les évêchés catholiques du sud de l’Allemagne, nombre de peintures et de sculptures baroques représentent une « Madeleine pénitente » souvent nue, en mettant l'accent sur sa beauté érotique. Les domaines nobiliaires s'équipent de « cellules de Madeleine », petits ermitages qui servent à la fois de chapelle et d’habitation, et où l'on peut se retirer pour trouver un réconfort spirituel. Ces se situent généralement dans des endroits isolés, loin du monde, et leur aspect extérieur évoque l'humilité.

En raison des légendes qui montrent Marie Madeleine comme une prostituée, elle est devenue la patronne des « femmes perdues » et, à partir du XVIIIe siècle, l'Église catholique a vu se multiplier des « couvents de la Madeleine », établissements de réhabilitation morale destinés à rééduquer les femmes dites « tombées dans le péché ».

Les confessions chrétiennes

Orthodoxie

La « Madeleine composite » n’a jamais été acceptée par les Églises orthodoxes, qui ne voient en elle que l'apôtre et croient qu’après la Résurrection elle a vécu auprès de Marie, la mère de Jésus. Elle est considérée comme le premier témoin de la résurrection de Jésus et reçoit de lui « mission » pour annoncer aux apôtres sa résurrection.

La tradition orthodoxe rapporte qu'elle est allée reprocher à l'empereur Tibère la mort de Jésus, et lui annoncer sa résurrection. Devant le scepticisme de celui-ci, l’œuf qu'elle tenait en main se teint alors en rouge sang.

Selon les traditions orientales, elle s'est retirée à Éphèse avec Marie et y est morte. Ses reliques ont été transférées à Constantinople en 886 et y sont conservées.

Elle est souvent représentée dans les icônes portant un vase d'onguent, non pas à cause de l'onction de la pécheresse anonyme de Luc, mais parce qu'elle se trouve parmi les Saintes Femmes qui apportent des parfums au tombeau de Jésus. Pour cette raison, elle est qualifiée de « myrophore » (porteuse de myrrhe).

Marie Madeleine, outre sa fête propre le 22 juillet, est également honorée lors du dimanche des Myrophores qui correspond au troisième dimanche de la Pâque orthodoxe.

Protestantisme

En 1517, à l’aube de la Réforme protestante, l'humaniste français Jacques Lefèvre d'Étaples publie De Maria Magdalena et Triduo Christi disceptatio (« Dispute sur Marie Madeleine et le Triduum du Christ »), où il s'élève contre l’amalgame entre Marie Madeleine, Marie de Béthanie et la pécheresse anonyme dans Luc. De nombreux ouvrages et brochures paraissent alors en réponse, le plus souvent pour s’opposer à lui. En 1521, la faculté de théologie de la Sorbonne condamne formellement l’idée que ces trois femmes sont distinctes, mais le débat s’éteint rapidement, dépassé par les questions plus larges soulevées par Martin Luther. Luther et Zwingli soutiennent tous deux la thèse de la « Madeleine composite ».

Comme le culte de Marie Madeleine est indissociable de la doctrine catholique de l’intercession des saints, il fait l’objet de critiques sévères de la part des réformateurs. Zwingli en exige l'abolition et ordonne la destruction de toutes les représentations de Marie Madeleine. Pour sa part, Jean Calvin rejette la « Madeleine composite » et reproche aux catholiques d'y avoir cru.

Catholicisme

En 1969, le pape Paul VI décrète qu'elle ne doit plus être fêtée comme « pénitente », mais comme « disciple », l'Église catholique préférant la définir à travers le texte de Jean plutôt que celui de Luc. L’identification de Marie Madeleine à d’autres personnages du Nouveau Testament n'apparaît plus dans la révision du Calendrier romain général en 1969, indiquant que la célébration du 22 juillet ne concernait que « sainte Marie Madeleine, à qui le Christ est apparu après sa résurrection. Il ne s’agit pas de la sœur de sainte Marthe, ni de la femme pécheresse dont le Seigneur a pardonné les péchés ». Plus loin, le commentaire précise au sujet de la liturgie du 22 juillet qu'« elle ne mentionnera ni Marie de Béthanie ni la femme pécheresse de Luc 7:36-50, mais seulement Marie Madeleine, la première personne à qui le Christ est apparu après sa résurrection ». Ce changement peut être perçu comme une manière de reconnaître discrètement que la tradition de la « pécheresse repentie » était erronée. Désormais Marie de Béthanie et son frère Lazare sont célébrés le 29 juillet, le même jour que leur sœur Marthe.

Foi populaire et recherche historique

En dépit de la révision de 1969, l'assimilation de Marie Madeleine à Marie de Béthanie et à la pécheresse repentie reste le point de vue dominant dans la tradition populaire et chez des exégètes minoritaires[32]. Mais les recherches actuelles vont plutôt dans le sens de la distinction des deux Marie et il se peut que l'interprétation de Grégoire le Grand devienne « de plus en plus quantité négligeable »[33].

Traditions et théories

Éphèse et Jérusalem

Grégoire de Tours place le tombeau de Marie Madeleine à Éphèse, en Asie mineure[34]. La dépouille aurait reposé dans l'atrium précédant un sanctuaire, tradition typiquement éphésienne. Pour Grégoire de Tours, Marie Madeleine et Marie la mère de Jésus sont toutes deux mortes à Éphèse. Cependant, cette tradition est fausse pour les exégètes, qui considèrent que Marie Madeleine n'a jamais quitté la Palestine[35].

À partir du haut Moyen Âge, l'Occident chrétien élabore des biographies qui enjolivent les rares détails donnés par les Évangiles. Le thème des saints de haute naissance étant populaire à cette époque, les récits se multiplient sur la richesse et le statut social de Marie Madeleine. Odon de Cluny (v. 880-942) la dépeint dans un sermon comme une femme d'ascendance royale et d'une richesse fabuleuse. Certaines copies de ce sermon mentionnent que les parents de Marie s’appelaient Syrus et Eucharia, et un manuscrit décrit en détail les prétendues propriétés foncières de sa famille à Béthanie, Jérusalem et Magdala.

Le théologien Honorius d'Autun (v. 1080–1151) rapporte que Marie Madeleine était une femme riche et noble qui s’était mariée à « Magdalum », qu’elle a commis l'adultère et s'est enfuie à Jérusalem pour y devenir une « pécheresse publique » (vulgaris meretrix). Honorius ajoute que, par amour pour Jésus, elle s’est repentie avant de se retirer dans une vie de solitude. Sous l’influence de traditions comparables, telles que l'histoire de Marie d'Égypte ou de Pélagie d'Antioche, les peintres d'Italie développent l’image d'une Marie Madeleine menant dans le désert une vie d'ascèse et de pénitence. Cette représentation se répand ensuite en Allemagne et en Angleterre. Au XIIe siècle, les bénédictins Hugues de Semur et Geoffroi de Vendôme, ainsi que Pierre Abélard, définissent Marie Madeleine comme la pécheresse qui mérite le titre d’apostolorum apostola (« apôtre des apôtres »).

Vézelay et la Sainte-Baume

Les premières légendes qui mentionnent un ultime voyage de Marie Madeleine dans le sud de la France datent du Xe siècle et reposent sur son identification avec la pécheresse de Luc 7:36-50 et avec Marie de Béthanie[36] - [37] - [38].

À partir de ce moment, diverses légendes se succèdent, parfois de manière contradictoire, pour relater ce voyage en France.

Au XIIe siècle, les moines de l’abbaye de Vézelay, en Bourgogne, déclarent avoir découvert son authentique squelette. À l'origine, seule l’existence du squelette est affirmée, mais, en 1265, les moines en font un spectacle public où la « découverte » est mise en scène. En 1267, les ossements sont montrés au roi de France, qui les vénère.

À la même époque, le dominicain Jacques de Voragine reprend dans La Légende dorée une tradition provençale qui décrit Marie Madeleine accostant aux Saintes-Maries-de-la-Mer

Dans ce texte rédigé dans les années 1260, Marie Madeleine est, selon les mots de Bart D. Ehrman, une femme « fabuleusement riche, incroyablement belle et outrageusement sensuelle » qui abandonne sa vie de luxure pour devenir une fervente disciple de Jésus. Quatorze ans après la Crucifixion, des païens jettent Marie, Marthe, Lazare (qui, dans ce récit, est leur frère en raison de la confusion avec Marie de Béthanie), ainsi que deux autres chrétiens nommés Maximin et Cedonius, sur un bateau sans gouvernail dans la mer Méditerranée afin de les vouer à la mort. Cependant, par miracle, le bateau s’échoue à Marseille, où Marie Madeleine évangélise la région avant de passer les trente dernières années de sa vie en prière dans une grotte où, à chaque heure canoniale, les anges viennent la chercher pour l'élever au ciel afin qu'elle puisse y entendre leurs chants[39]. Ce lieu est devenu plus tard le sanctuaire de la Sainte-Baume. Voragine relate le transfert des reliques de Marie Madeleine depuis son sépulcre de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume jusqu'à l'abbaye de Vézelay nouvellement fondée.

En 1279, Charles II, roi de Naples et comte de Provence, ordonne une campagne de fouilles à Saint-Maximin qui met au jour une prétendue sépulture de Marie Madeleine. Le sanctuaire aurait été retrouvé intact, avec une inscription indiquant pourquoi les reliques avaient été cachées. Charles II commande alors la construction d’une basilique sur le site et, en échange de l’hébergement des pèlerins, les habitants de la ville sont exemptés de taxes. La popularité de Saint-Maximin dépasse peu à peu celle de Vézelay.

L'épouse du Christ

Dans Dieu homme et femme, les théologiens Jürgen Moltmann et Elisabeth Moltmann soutiennent que Marie de Magdala et Jésus étaient époux « en esprit », et posent donc la question d'une égalité fondamentale entre l'homme et la femme. Les dernières recherches exégétiques sur le lien entre Marie de Magdala et Jésus vont dans le sens de cette interprétation, comme le met en lumière l'exégète Xavier Léon-Dufour[40] : en Jean 20, 16, Marie dit à Jésus « Rabbouni ». Ce mot est traduit par « maître » dans l'Évangile, mais Rabbouni est en réalité un diminutif de Rabbi et pourrait ajouter une nuance d'affection ou de familiarité. La quête aimante de Jésus par Marie de Magdala en Jean 20,11-16 renvoie au Cantique des cantiques 3,1-4.

L'idée de dépeindre Marie de Magdala sous les traits d'une épouse a été exploitée dans la littérature dès le milieu du XXe siècle. Dans son roman de 1951 La Dernière Tentation du Christ[41], qui montre un Jésus succombant à la tentation d'une vie simple, l'écrivain grec Níkos Kazantzákis fait intervenir le thème de l'union amoureuse entre les deux personnages.

Cette thématique a trouvé une fécondité dans le conspirationnisme contemporain : Marie Madeleine aurait eu des enfants avec Jésus, mais l'Église catholique aurait étouffé ces faits par la force et la terreur, et fait de Marie Madeleine une prostituée afin de condamner le désir charnel. C'est sous cet angle que la vie et le rôle de Marie de Magdala ont été exploités dans des livres destinés au grand public comme L'Énigme sacrée ou La Révélation des Templiers, sans valeur scientifique reconnue dans les milieux universitaires.

Ces théories sont reprises par le romancier Dan Brown dans son thriller Da Vinci Code[42]. Il y fait de Marie Madeleine elle-même le Graal, c'est-à-dire « littéralement l’ancien symbole de la féminité » car « le Saint Graal représente le féminin sacré et la déesse, qui bien sûr a disparu de nos jours, car l’Église l’a éliminée » : « le pouvoir des femmes et leur capacité à donner la vie était quelque chose de sacré, mais cela constituait une menace pour la montée de l’Église majoritairement masculine », qui l'a « diabolisé et considéré comme hérésie », créant le « concept de “péché originel” »[43].

La mère de Jésus

L'historien Thierry Murcia, auteur d'un ouvrage sur cette question[44], défend l'idée que Marie de Magdala serait en fait la mère de Jésus. Il développe différents arguments, notamment le fait que Magdela désigne « la tour » en araméen et que Megaddela signifie « la Magnifiée ». Il s'agirait donc d'un surnom élogieux visant à la distinguer, non d'un toponyme. Pour lui, il n'y aurait pas de contradiction entre les Évangiles synoptiques et celui attribué à Jean. Si, dans les premiers, la mère de Jésus n'est pas présente près de la croix, c'est parce qu'elle y est appelée Marie la Magdaléenne. Dans son schéma, il n'y aurait ni trois ni quatre femmes près de la croix de Jésus dans l'Évangile selon Jean, mais seulement deux qui seraient d'abord présentées puis nommées, mais dans un ordre suivant une figure de chiasme en forme de croix, schéma classique de type ABBA.

« Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère (A) et la sœur de sa mère (B), Marie, femme de Clopas (B), et Marie de Magdala (A). »

Cette tradition de Marie de Magdala mère de Jésus est très ancienne et on la retrouve dans plusieurs documents des premiers siècles qui étaient jusqu'ici laissés pour compte. Pour Thierry Murcia, cette tradition serait la plus ancienne que l'on aurait sur le personnage. Il écrit :

- « La Marie de Magdala évangélique n’a jamais été une femme de mauvaise vie. Au contraire, même, puisque la tradition la plus ancienne l’identifie spontanément à la mère de Jésus, ce qui, le cas échéant, n’aurait pas été possible. “Magdala”, d’autre part, ne renvoie pas à sa ville d’origine. Il faut plutôt y voir une épithète élogieuse visant à la distinguer et à souligner son caractère éminent. Une fois passé en grec, Magdala, מגדלא (megaddela) – que l’on pourrait traduire par “la Grande”, “l’Exaltée” (au sens laudatif), “la Magnifiée”… – a tardivement été interprété (IVe siècle), à tort, comme un toponyme. Cette tradition qui voit en la Magdaléenne la mère de Jésus est attestée par de nombreux documents anciens d’horizons divers, internes et externes au christianisme. Et quoiqu’elle ait été largement ignorée jusqu’ici, il s’agit sans conteste de la plus ancienne et de la mieux étayée dont nous pouvons disposer concernant son état civil[45]. »

Dans la culture

Représentations picturales et sculpturales

Le culte magdalénien se développe à toutes les époques du Moyen Âge en de nombreux pays d'Europe occidentale, où les communautés religieuses commandent des représentations iconographiques pour la décoration de leurs lieux de culte[46].

Dans l'art sacré, Marie Madeleine est très souvent représentée dénudée, avec les cheveux longs et dénoués, pour signifier son repentir et sa pénitence, comme les prostituées de Palestine (Donatello). Cette représentation permet de la rapprocher de Marie l'Égyptienne avec qui elle est liée à partir de l'époque moderne[47].

- La Tradition provençale de Marie Madeleine (XIIIe siècle), chapelle Saint-Érige à Auron (Alpes-Maritimes).

- Icône peinte (180 × 90 cm) datée de 1225, représentant les scènes de la vie de la sainte autour de son portrait en pied, visible à l'Académie de Florence.

- Peinture de la mort de Marie Madeleine, assistée de Marthe et saint Maximin, chapelle Saint-Érige à Auron (Alpes-Maritimes).

- Peinture prédelle d'un Noli me tangere, œuvre du XVe siècle, basilique de Saint-Maximin.

- Sculpture en pierre de sainte Marie Madeleine, v. 1310, église d'Écouis (Eure).

- Marie Madeleine, de Piero della Francesca, duomo d'Arezzo, Toscane.

- Sculpture de Francesco Laurana, cénotaphe du XVe siècle : Marie Madeleine portée par les anges, qui a contenu autrefois les reliques de Marthe. Église de Tarascon.

- Retable de Lukas Moser : l'autel de la Madeleine, 1432, Tiefenbronn.

- Le Vol sacré du moine Badilon[n 1], à Aix-en-Provence - Arrivée du corps à Vézelay, manuscrit de la Geste de Girard de Roussillon, enluminé par le Maître du Girart de Roussillon en 1453.

- La Vierge à l'Enfant entre sainte Catherine et sainte Marie Madeleine, 1490, peinture de Giovanni Bellini ; Gallerie dell'Accademia, Venise.

- Marie Madeleine mise au tombeau, sculpture du XVIe siècle, église Saint-Volutien de Foix (Ariège).

- Bas-relief en marbre, La Barque, 1500, La Vieille Major, Marseille.

- Madeleine pénitente, sculpture en bois polychrome (1515-1520) attribuée à Gregor Erhart, aujourd'hui au Louvre.

- Baptême du roi et de la reine de Marseille sous les yeux de Marie Madeleine, épisode du Miracle marseillais, 1525, église de Contes (Alpes-Maritimes).

- Marie Madeleine lisant, peinture perdue du Corrège, v. 1527-1530.

- Bas-relief de Jean Béguin : Départ dans la barque, 1536, basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume.

- Peinture La Madeleine repentante, par Véronèse, v. 1560-1575 (huile sur toile de 170 × 135 cm, Musée des beaux-arts du Canada.

- Sainte Madeleine en prière, par Guido Reni, v. 1627-1628, musée des Beaux-Arts de Quimper.

- Sainte Marie Madeleine au désert, par Jean-Joseph Taillasson, 1784, huile sur toile.

- Sainte Marie Madeleine renonçant aux vanités du monde, par Michel Hubert-Descours, 1787, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Bernay.

- Vitrail anonyme Marie Madeleine myrrhophore, église Notre-Dame-des-Marais, La Ferté-Bernard (Sarthe).

- Vitrail (dessin de Joseph Cabasson) La Barque, église de Plan-de-Cuques (Bouches-du-Rhône).

- La Barque de Marie Jacobé et de Marie Salomé, sculpture, église des Saintes-Maries-de-la-Mer.

- Sainte Marie Madeleine au pied de la croix, par Eugène Delacroix, 1829, musée des Beaux-Arts de Houston.

- La Madeleine, par Pierre Puvis de Chavannes, 1857, musée des Beaux-Arts d'Angers[48].

- Marie Madeleine élevée par les anges, sculpture de L. Alexandre, 1878, au fond de la grotte de la chapelle de la Sainte-Baume.

- Reliquaire, œuvre d'Armand Caillat, offert en 1886 à la grotte par Mgr de Terris, évêque de Fréjus-Toulon.

- Ensemble de vitraux de Pierre Petit (1910-1985) sur la vie de Marie Madeleine, chapelle de la Sainte-Baume, 1977-1983.

- Cinq fresques du peintre Frédéric Montenard à l'hôtellerie de la chapelle Sainte-Marie-Madeleine à Plan-d'Aups-Sainte-Baume, posées en 1913.

Si elle est représentée avant son repentir, elle est montrée en courtisane parée et fardée (son image se rapprochant de celle de Vénus durant la Renaissance). Son attribut le plus fréquent et le plus ancien, qui permet d'identifier le personnage à l'analyse d'une œuvre, est le vase à nard dont elle oint les pieds de Jésus chez Simon (et qu'elle apporte avec elle au Sépulcre). Plus tardivement seront ajoutés le miroir de courtisane, la tête de mort (devant laquelle elle médite lorsqu'elle se retire dans la grotte de la Sainte-Baume) et la couronne d'épines. En dehors de rares exceptions (peinture Eva prima Pandora réalisée par Jean Cousin en 1550), ses cheveux sont toujours longs et dénoués[47].

Galerie

- Iconographie

Marie Madeleine, attribué à Gregor Erhart, musée du Louvre.

Marie Madeleine, attribué à Gregor Erhart, musée du Louvre. La Conversion de Marie Madeleine (v. 1548), par Paul Véronèse, National Gallery.

La Conversion de Marie Madeleine (v. 1548), par Paul Véronèse, National Gallery. Marie Madeleine pénitente, par Titien.

Marie Madeleine pénitente, par Titien._-_Jan_Lievens.jpg.webp) Marie Madeleine méditant. par Jan Lievens.

Marie Madeleine méditant. par Jan Lievens. Marie Madeleine pénitente (v. 1659), Guido Cagnacci, Musée d'histoire de l'art de Vienne.

Marie Madeleine pénitente (v. 1659), Guido Cagnacci, Musée d'histoire de l'art de Vienne. Sainte Madeleine pénitente, par Hyacinthe Rigaud.

Sainte Madeleine pénitente, par Hyacinthe Rigaud..jpg.webp) Sainte Marie Madeleine au pied de la croix (1829), par Eugène Delacroix.

Sainte Marie Madeleine au pied de la croix (1829), par Eugène Delacroix. Marie Madeleine, par Anthony Frederick Augustus Sandys.

Marie Madeleine, par Anthony Frederick Augustus Sandys.

Films

- 1971 : Maddalena, de Jerzy Kawalerowicz

- 1988 : La Dernière Tentation du Christ, de Martin Scorsese

- 2000 : Gli amici di Gesù - Maria Maddalena, téléfilm de Raffaele Mertes (it) et Elisabetta Marchetti

- 2018 : Marie Madeleine, de Garth Davis

- 2022 : Magdala de Damien Manivel

Musique

- En l'honneur de Marie Madeleine dont la fête est le 22 juillet, Marc-Antoine Charpentier a composé quatre œuvres dont trois sur un même texte :

- Magdalena lugens voce sola cum simphonia, H.343, pour une voix, deux dessus instrumentaux, et basse continue (1686-87) ;

- Pour Marie Madeleine “Sola vivebat in antris Magdalena”, H.373, pour deux voix, deux flûtes et basse continue (date inconnue) ;

- Magdalena lugens, H.388, pour trois voix et basse continue (date inconnue).

- Dialogus inter Magdalena et Jesum 2 vocibus Canto e Alto cum organo, H.423 (date inconnue).

- Maddalena ai piedi di Cristo, oratorio de Antonio Caldara (1700).

- La conversione di Maddalena, oratorio de Giovanni Bononcini.

- Marie-Magdeleine, drame sacré en trois actes de Jules Massenet, sur un livret de Louis Gallet (1873).

- Marie Madeleine, musique de Jeff Barnel, parue en 1983 et interprétée par Dalida. Marie Madeleine y est perçue comme la plus fidèle apôtre de Jésus lors de son retour[49].

- Magdalene est le deuxième album studio de l'auteure-compositrice-interprète britannique FKA Twigs, sorti le 8 novembre 2019.

- Magdalene est citée par le rappeur américain Mac Miller, plus précieusement dans le titre « Apparition » de son album Faces.

- Marie-Madeleine apparaît pendant le premier acte de Tosca. Le peintre Cavaradossi lui donne par ailleurs les traits de Floria Tosca et provoque par conséquent l'indignation du sacristain.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Ouvrages

- Marianne Alphant, Guy Lafon et Daniel Arasse, L'Apparition à Marie-Madeleine, éd. Desclée de Brouwer, 2001.

- (en) Richard Bauckham, Gospel Women : Studies Of The Named Women In The Gospels, T&T Clark, (ISBN 978-0802849991)

- (en) Richard Bauckham, Jesus and the Eyewitnesses : The Gospels as Eyewitness Testimony, (ISBN 0802831621)

- (en) Richard Bauckham, The Testimony of the Beloved Disciple, Baker Academic, (ISBN 978-0-80103485-5)

- Régis Burnet, Marie-Madeleine (Ier – XXIe siècle) : De la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus : histoire de la réception d'une figure biblique, Éditions du Cerf, 2004.

- (en) Maurice Casey, Jesus of Nazareth : An Independent Historian's Account of His Life and Teaching, New York and London, T&T Clark, (ISBN 978-0-567-64517-3)

- Bart Ehrman, Truth and Fiction in The Da Vinci Code: A Historian Reveals What We Really Know about Jesus, Mary Magdalene, and Constantine, Oxford University Press, 2006 (ISBN 9780199924127).

- (en) Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene : The Followers of Jesus in History and Legend, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-530013-0)

- (en) Bart Ehrman, How Jesus Became God : The Exaltation of a Jewish Preacher from Galilee, New York, HarperOne, (ISBN 978-0-06-177818-6)

- Alain Montandon, Marie-Madeleine : Figure mythique dans la littérature et les arts, Presses universitaires Blaise Pascal, , 413 p. (lire en ligne).

- Esther A. De Boer, Mary Magdalene: Beyond the Myth, Londres, éd. SCM Press, 1997).

- Elisabeth et Jürgen Moltmann, Dieu homme et femme, Éditions du Cerf, 1984

- Jean Pirot, Trois amies de Jésus de Nazareth, Éditions du Cerf, 1986

- Georges Duby, Dames du XIIe siècle, tome 1 : Héloïse, Aliénor, Iseut et quelques autres, éd. Gallimard, 1995, chapitre 2.

- Élisabeth Pinto-Mathieu, Marie-Madeleine dans la littérature du Moyen Âge, éd. Beauchesne, 1997.

- Suzanne Tunc, Des femmes aussi suivaient Jésus. Essai d’interprétation de quelques versets des Évangiles, éd. Desclée de Brouwer, 1998.

- Thierry Murcia, Marie appelée la Magdaléenne. Entre traditions et histoire. Ier – VIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Héritages méditerranéens », 2017.

- Thierry Murcia, Marie-Madeleine : l’insoupçonnable vérité ou Pourquoi Marie-Madeleine ne peut pas avoir été la femme de Jésus, PDF, 2017, avec la participation de Nicolas Koberich.

- Ève Duperray, Georges Duby et Charles Pietri, Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres, colloque Avignon, éd. Beauchesne, 1989

.

. - François Herbaux, Une femme culte. Enquête sur l'histoire et les légendes de Marie Madeleine, éd. Gaussen, 2020.

- Michel Tardieu, Écrits gnostiques : Codex de Berlin, Éditions du Cerf, coll. « Sources gnostiques et manicheennes », , 518 p. (ISBN 978-2-204-02015-2)

- Vies médiévales de Marie-Madeleine, Introduction, édition du corpus, présentations, notes et annexes par Olivier Collet et Sylviane Messerli, Turnhout, Brepols, 2009.

Articles

- Karen King, « Canonisation et marginalisation : Marie de Magdala », Concilium, no 276, , p. 41-49.

- Thierry Murcia, « Marie de Magdala et la mère de Jésus », Revue des Études Tardo-antiques. Figures du premier christianisme : Jésus appelé Christ, Jacques “frère du Seigneur”, Marie dite Madeleine et quelques autres, no Supplément 6, 2018-2019, p. 47-69 (lire en ligne, consulté le ). Textes de la session scientifique THAT, Paris-Sorbonne, 3 février 2018.

- Victor Saxer (1918-2004), professeur et recteur de l'Institut pontifical d'archéologie chrétienne[n 2], a consacré de nombreuses études à Marie Madeleine, notamment :

- Victor Saxer, « Sermo in sollemnitate Sancte Marie-Magdalene », Mélanges de l'École française de Rome, vol. 104, no 1, , p. 385-401 (lire en ligne, consulté le ).

- Victor Saxer, « Les saintes Marie Madeleine et Marie de Béthanie dans la tradition liturgique et homilétique orientale », Revue des sciences religieuse, vol. 32, no 1, , p. 1-37.

- Victor Saxer, « Les ossements dits de sainte Marie-Madeleine conservés à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume », Provence historique, vol. 27, , p. 57-311.

- Victor Saxer, « La Madeleine, figure évangélique dans sa légende jusqu'au XIIe – XIIIe siècle », Évangile et évangélisme, , p. 198-220.

- Victor Saxer, Le dossier vézelien de Marie Madeleine : Invention et translation des reliques en 1265-1267. Contribution à l'histoire du culte de la sainte à Vézelay à l'apogée du Moyen Âge, Bruxelles, Société des Bollandistes, , 290 p. (EAN 5552873650028).

Divers

- Jacqueline Dauxois, Marie-Madeleine, Pygmalion Gérard Watelet, coll. « Chemins d'Éternité », , 230 p. (ISBN 978-2857045625).

- Jean Desmarets de Saint-Sorlin, Marie-Madeleine ou le Triomphe de la grâce, Jérome Millon, coll. « Atopia » (no 27), , 230 p. (ISBN 978-1166647834).

- Christian Doumergue, Marie-Madeleine, Grez-sur-Loing, éd. Pardès, coll. « Qui suis-je ? », 2010.

- Frédérique Jourdaa et Olivier Corsan, Sur les pas de Marie-Madeleine, éd. Ouest-France, 2009.

- Frédérique Jourdaa, Le Baiser de Qumran, XO Éditions, , 472 p. (ISBN 978-2266179713).

- Jacqueline Kelen, Marie-Madeleine, un amour infini, Albin Michel, coll. « Espaces libres » (no 28), , 192 p. (ISBN 978-2226059000).

- Henri Lacordaire, o.p., Sainte Marie-Madeleine, Cerf, , 130 p. (ISBN 978-2-204-07894-8, lire en ligne). Rééd. préfacée par Bernard Montagnes, o.p., et postfacée par Jean-Pierre Olivier, o.p.

- Jean-Yves Leloup, L’Évangile de Marie : Myriam de Magdala , éd. Albin Michel, 1997.

- Jean-Yves Leloup, Une femme innombrable : Le roman de Marie Madeleine, Albin Michel, , 224 p. (ISBN 978-2226191212).

- Jean-Yves Leloup, Tout est pur pour celui qui est pur : Jésus, Madeleine et l'Incarnation, Albin Michel, , 168 p. (ISBN 978-2226159076).

- Christian Doumergue, Le Mystère Marie-Madeleine, Thélès, , 384 p. (ISBN 978-2847764291).

- Kathleen McGowan, Marie Madeleine, le livre de l'élue, XO Éditions, , 454 p. (ISBN 978-2845633063).

- Jacqueline Kelen, Marie-Madeleine ou la Beauté de Dieu, La Renaissance du livre, , 192 p. (ISBN 978-2804608699).

- Raymond-Léopold Bruckberger, Marie Madeleine, Albin Michel, , 256 p. (ISBN 978-2226326768).

- Jacques de Voragine, La Légende dorée, entre 1261 et 1266 (lire en ligne), p. 160-167.

- Jean-Christophe Duchon-Doris, La Fille au pied de la croix, Julliard, , 208 p. (ISBN 978-2260017387).

- Marguerite Yourcenar : Marie-Madelaine ou le Salut, Feux, 1936.

Notes et références

Notes

- Certains auteurs affirment qu'en 882 le moine Badilon aurait apporté de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume à Vézelay, des reliques de la sainte. voir Vézelay.

- « Victor Saxer », notice d'autorité.

Références

- (en) Eric Lyons, « The Real Mary Magdalene », Apologetics Press, Apologeticspress.org (consulté le ).

- Raymond E. Brown (trad. de l'anglais), Que sait-on du Nouveau Testament ?, Montrouge, Bayard, (1re éd. 1997), 921 p. (ISBN 978-2-227-48252-4), p. 377.

- « Maria or Mariam », Concordance de Strong.

- La New American Standard Exhaustive Concordance de 1998, dont la traduction se fonde sur le Novum Testamentum Graece (Nestle–Aland, 27e édition, 1993), dénombre également 54 occurrences.

- Bauckham 2006, p. 89.

- Maurice Casey, Jesus of Nazareth: An Independent Historian's Account of His Life and Teaching, New York City, New York and London, T & T Clark, 2010 (ISBN 978-0-567-64517-3), p. 192-194.

- Maddalena Scopello, Femme, gnose et manichéisme: de l'espace mythique au territoire du réel, p. 11-12.

- Maddalena Scopello, Femme, gnose et manichéisme: de l'espace mythique au territoire du réel, p. 11.

- (en) Stuart Miller, Sages and Commoners in Late Antique 'Erez Israel : A Philological Inquiry into Local Traditions in Talmud Yerushalmi, Mohr Siebeck, (ISBN 978-3161485671), p. 153.

- Maddalena Scopello, Femme, gnose et manichéisme : de l'espace mythique au territoire du réel, 978-9004114524, , 410 p., p. 12.

- Yohanan Aharoni et Michael Avi-Yonah, Macmillan Bible Atlas, , p. 145-146.

- Bart Ehrman, Peter, Paul, and Mary Magdalene : The Followers of Jesus in History and Legend, Oxford University Press, 2006 (ISBN 978-0-19-530013-0), p. 197-198.

- Ingrid Maisch, Mary Magdalene : The Image of a Woman through the Centuries, Collegeville, Minnesota, Liturgical Press, 1998 (ISBN 978-0-8146-2471-5), p. 2-3.

- (en) Yoram Tsafrir, Leah Di Segni et Judith Green, Tabula in Imperii Romani : Iuadea-Palaestina: Eretz-Israel in the Hellenistic Roman Byzantine Periods: Maps and Gazetteer, Israel Academy of Sciences and Humanities, (ISBN 978-9652081070), p. 173.

- (en-US) Patricia Claus, « Ancient City of Magdala Unearthed Near Tiberias, Israel », sur GreekReporter.com, (consulté le )

- Traduction Louis Segond, 1910.

- Ève Duperray, Georges Duby et Charles Pietri, Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres, Beauchesne, p. 15-17.

- Ève Duperray, Georges Duby, Charles Pietri, Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres, Beauchesne, p. 15-17.

- Ève Duperray, Georges Duby et Charles Pietri, Marie-Madeleine dans la mystique, les arts et les lettres, Beauchesne, (ISBN 978-2701011868), p. 15-17.

- Cf. Écrits apocryphes chrétiens, tome I, sous la direction de François Bovon et Pierre Geoltrain, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1997, p. 369-370.

- Régis Burnet, Marie-Madeleine. De la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus, Bayard, , 137 p.

- Régis Burnet, Paroles de la Bible, Seuil, , chapitre « Ne me touche pas ».

- Jean Pirot, Trois amies de Jésus de Nazareth, Éditions du Cerf, 1986, 145 pages (ISBN 2-204-02583-6).

- Homiliæ in Evangelium 25.

- Veronica Ortenberg et Dominique Iogna-Prat, « Genèse du culte de la Madeleine (VIIIe – XIe siècle) », Mélanges de l'École française de Rome. Moyen Âge, Temps modernes, no tome 104, no 1. 1992, p. 9-11, (lire en ligne)

- Grégoire le Grand, Homélie 33.

- Madeleine Scopello (interview), Sciences et Avenir, n° 791, Dossier: Les Évangiles secrets, p. 50.

- Matthieu, Homélie 88.

- De virginitate 3,14 ; 4,15

- Susan Haskins,Mary Magdalene: Myth and Metaphor.

- James Hall, Hall's Dictionary of Subjects and Symbols in Art, Crown Press, 1996, p. 345-348.

- Jean-Philippe Watbled, « Les Figures bibliques de Marie-Madeleine, une histoire d'amour »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), université de la Réunion,

- Jean Pirot, Trois amies de Jésus de Nazareth, éd. Cerf, 1986, p. 134.

- In gloria martyrum, ch. 29, P.L., t. 71, c. 731

- André-Marie Gerard, Dictionnaire de la Bible, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 884.

- Richard Atwood, Mary Magdalene in the New Testament Gospels and Early Tradition. Dissertation for the attainment of the Doctor of Theology Degree from the University of Basel: 1993, p. 147-148.

- André-Marie Gerard. Dictionnaire de la Bible, éd. Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 884.

- Suzanne Tunc, Des femmes aussi suivaient Jésus. Essai d'interprétation de quelques versets des évangiles, éd. Desclée de Brouwer, 1998, p. 41-42.

- Jacques de Voragine, La Légende dorée (lire en ligne), p. 160-167.

- Xavier Léon-Dufour, Lecture de l'Évangile selon Jean, t. 4, coll. Parole de Dieu, Seuil, Paris 1996, p. 221.

- Porté à l'écran par Martin Scorsese en 1988.

- Porté à l'écran par Ron Howard en 2006.

- Dan Brown, Da Vinci Code, p. 238.

- Thierry Murcia, Marie appelée la Magdaléenne. Entre traditions et histoire. Ier – VIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Héritages méditerranéens », 2017 (ouvrage préfacé par le professeur Gilles Dorival, membre honoraire de l'Institut universitaire de France) ; voir également, du même auteur, Marie-Madeleine : L’insoupçonnable vérité ou Pourquoi Marie-Madeleine ne peut pas avoir été la femme de Jésus, PDF, 2017, propos recueillis par Nicolas Koberich, ainsi que Thierry Murcia, « Marie de Magdala serait-elle la mère de Jésus ? », Connaissance hellénique, « Autour des Évangiles », no 141, (lire en ligne).

- Thierry Murcia, Marie appelée la Magdaléenne. Entre traditions et histoire. Ier – VIIIe siècle, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, coll. « Héritages méditerranéens », 2017, p. 338.

- Victor Saxer, Le Culte de Marie Madeleine en Occident, Publications de la Société des Fouilles Archéologiques et des Monuments Historiques de l'Yonne, , p. 11.

- Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, La Bible et les saints, Paris, Flammarion, , 357 p. (ISBN 2-08-011598-7 et 9782080115980, lire en ligne), p. 238

- Site Musée des Beaux Arts à Angers.

- Dalida, « Marie Madeleine », sur Dalida, site officiel (consulté le ).

- Régis Burnet, Marie-Madeleine : De la pécheresse repentie à l'épouse de Jésus. Histoire de la réception d'une figure biblique, Cerf, , 153 p. (ISBN 978-2204-086875).

- Régis Burnet 2008, p. 17.

- Régis Burnet 2008, p. 22-23.

- Régis Burnet 2008, p. 32-33.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bases de données et dictionnaires

- Ressources relatives à la religion :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Ressource relative aux beaux-arts :

- (de + en + la) Sandrart.net

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :